寧夏賀蘭山國家級自然保護區建立前后區域生態脆弱性時空格局變化研究

周夢云, 蔡永立,*, 張瑞峰, 劉健, 宋雪珺

寧夏賀蘭山國家級自然保護區建立前后區域生態脆弱性時空格局變化研究

周夢云1, 蔡永立1,*, 張瑞峰1, 劉健2, 宋雪珺1

1. 華東師范大學生態與環境科學學院, 華東師范大學上海市城市化過程與生態恢復重點實驗室, 上海 200241 2. 寧夏賀蘭山國家級自然保護區管理局, 寧夏銀川 750021

以寧夏賀蘭山為研究對象, 基于VSD模型從暴露、敏感、適應三方面構建指標體系, 通過SERV模型進行生態脆弱性評估, 定量測度了1988和2013年國家級自然保護區建立前后寧夏賀蘭山生態脆弱性的時空格局。結果表明: 保護區建立25年后, 寧夏賀蘭山生態脆弱性明顯降低, 生態脆弱性分級指數從7.4下降至5.3, 區域生態環境由原先的強度脆弱為主降低為中度脆弱。空間上來看, 生態脆弱性整體呈現中部高四周低的分布格局。其中極度和重度脆弱區大范圍減少, 主要轉化為中度和輕度脆弱區, 但仍有部分中度和輕度脆弱區轉化為極度和重度脆弱區。本研究有助于全面掌握寧夏賀蘭山的生態脆弱程度及時空分異特性, 對識別關鍵脆弱環境因子、提高生態環境治理具有重要意義。

生態脆弱性; 時空格局; VSD評估框架; 賀蘭山

0 前言

生態脆弱性是指生態系統應對外界干擾所具有的敏感性和不穩定性。近年來, 隨著全球變化的加劇和人類活動對自然生態系統干擾強度的增加, 較高頻度的自然災害、環境污染等一系列生態問題不斷涌現, 生態脆弱性強度與日俱增[1]。因此, 針對生態脆弱性時空格局進行研究, 為社會發展中出現的生態問題提供有效的預測、規避和治理, 是人類與自然和諧發展的重要前提。

目前, 國內外學者已從理論和方法應用等方面針對生態脆弱性開展了大量研究[2-4]。但評價指標和信息數據的組織大多缺乏系統的理論框架模型, 這也成為當下脆弱性評價的難點之一。近年來, 研究趨勢由“因素-結果”為主的理論體系轉變為以強調敏感性和適應性為主的方法體系, 多尺度、多要素整合的脆弱性評價逐漸成為研究的主要趨勢[5,6]。其中, Polsky 等[7]發展了基于“暴露-敏感-適應”的VSD評價模型, 涵蓋了生態系統脆弱性的主要構成方面, 將脆弱性分解為暴露程度、敏感性、適應力三個維度, 為脆弱性評價工作的開展提供了清晰完備的思路[5]。隨著脆弱性評價方法體系的完善, 該模型得到了較為廣泛的應用[3,8]。

賀蘭山作為中國重要的自然地理分界線之一, 是西北地區最后一條生態屏障[9,10]。該地區位于干旱半干旱區過渡地帶, 其生態環境遭受著暴雨山洪、干旱等自然災害的嚴重干擾。脆弱的生態環境與重要的生態意義使得賀蘭山成為亟待保護的地區。本文以寧夏賀蘭山為研究對象, 構建基于VSD模型的評價指標體系[11]對區域綜合生態脆弱性進行評估, 反映出國家級自然保護區建立前后內外脅迫對寧夏賀蘭山脆弱性的時空影響, 從而為環境保護、合理規劃、定期監測和生態修復提供理論依據。

1 研究區域與研究方法

1.1 研究區概況

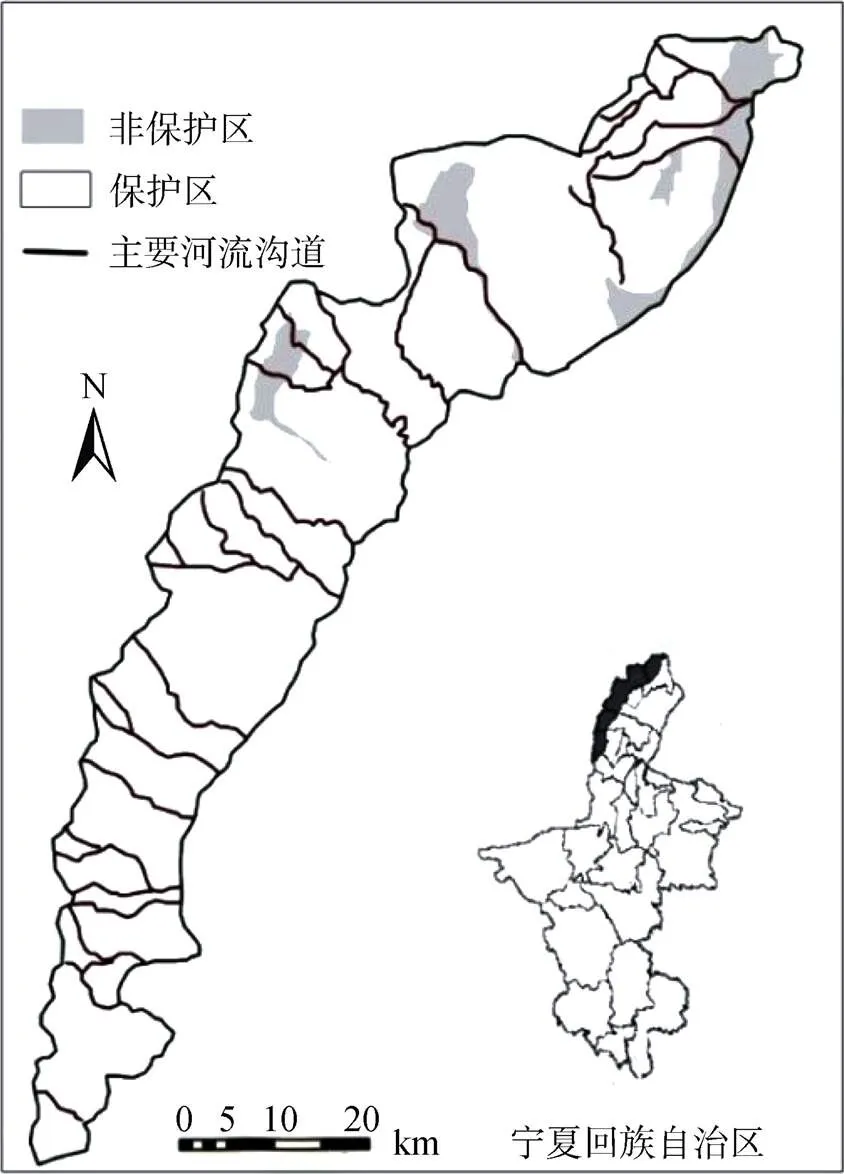

寧夏賀蘭山位于寧夏回族自治區西北部(圖1), 地理坐標38°19′—39°22′N, 105°49′—106°41′, 海拔高度2000—3000 m, 山體總面積2291.1 km2。屬溫帶大陸性氣候, 季節變化明顯, 降水稀少, 且多集中在夏季, 多暴雨, 垂直氣候分明。寧夏賀蘭山是一條較典型的拉張或剪切拉張型塊斷山地, 地勢起伏大且坡度較大, 地表物質穩定性差。區內土質疏松, 植被覆蓋率較低, 且夏季暴雨沖刷力強, 水土流失情況不容樂觀。區內有大小溝道67條, 多為季節性河流, 溝道水流具有暴漲暴落的特性。區域內共有野生動物436種, 種類豐富, 其中國家二級保護動物巖羊在實行嚴格的保護后, 數量有了大幅度增長[10]。寧夏賀蘭山國家級自然保護區的建設與發展, 彰顯了保護與發展的協調關系, 對促進寧夏賀蘭山“自然—社會—經濟”復合生態系統的長足發展具有重要意義。

1.2 評價指標體系的建立與標準化

生態脆弱性研究的基本內容包括對生態系統變化的評估, 環境變化對生態系統造成潛在影響的預估, 生態系統對外界擾動的敏感程度, 以及生態系統對環境變化的適應性評價[12]。生態系統脆弱性是由暴露、敏感、適應三大核心要素構成[13-16]。本文選用VSD(暴露—敏感—適應)評價模型進行區域生態脆弱性評估, 基于對寧夏賀蘭山生態環境脆弱性誘因的定性分析, 兼顧簡便性和易操作性,構建評價指標體系。

圖1 寧夏賀蘭山地理位置

Figure1 Location of Helan Mountain of Ningxia

暴露度(Exposure)是反映生態系統受到外界干擾的脅迫程度, 暴露程度越高, 生態系統脆弱性越強。寧夏賀蘭山國家級自然保護區建立后, 原始粗放的畜牧業生產等人類活動大范圍減少。寧夏賀蘭山典型干擾主要表現為氣象災害、地質災害等自然脅迫,因此本文選用地溫、降水、坡度等指標進行表征。生態敏感性(Sensitivity)反映生態環境的生境現狀及其受干擾后的反應能力, 高脆弱性地區往往表現出較高的敏感性。寧夏賀蘭山是典型的生態過渡地帶, 其所處的自然地理環境決定其生態系統的敏感性程度, 可以通過植被覆蓋、地形和生物多樣性指標進行表征。適應力(Adaptive Capability)是指生態系統在內外擾動下的恢復能力, 包括自我調節和社會經濟方面的人為干預。適應力較強的地區, 對干擾的耐受范圍更大, 生態脆弱性往往較低。本文選用凈初級生產力(NPP)和保護區資金投入情況對適應力進行表征。

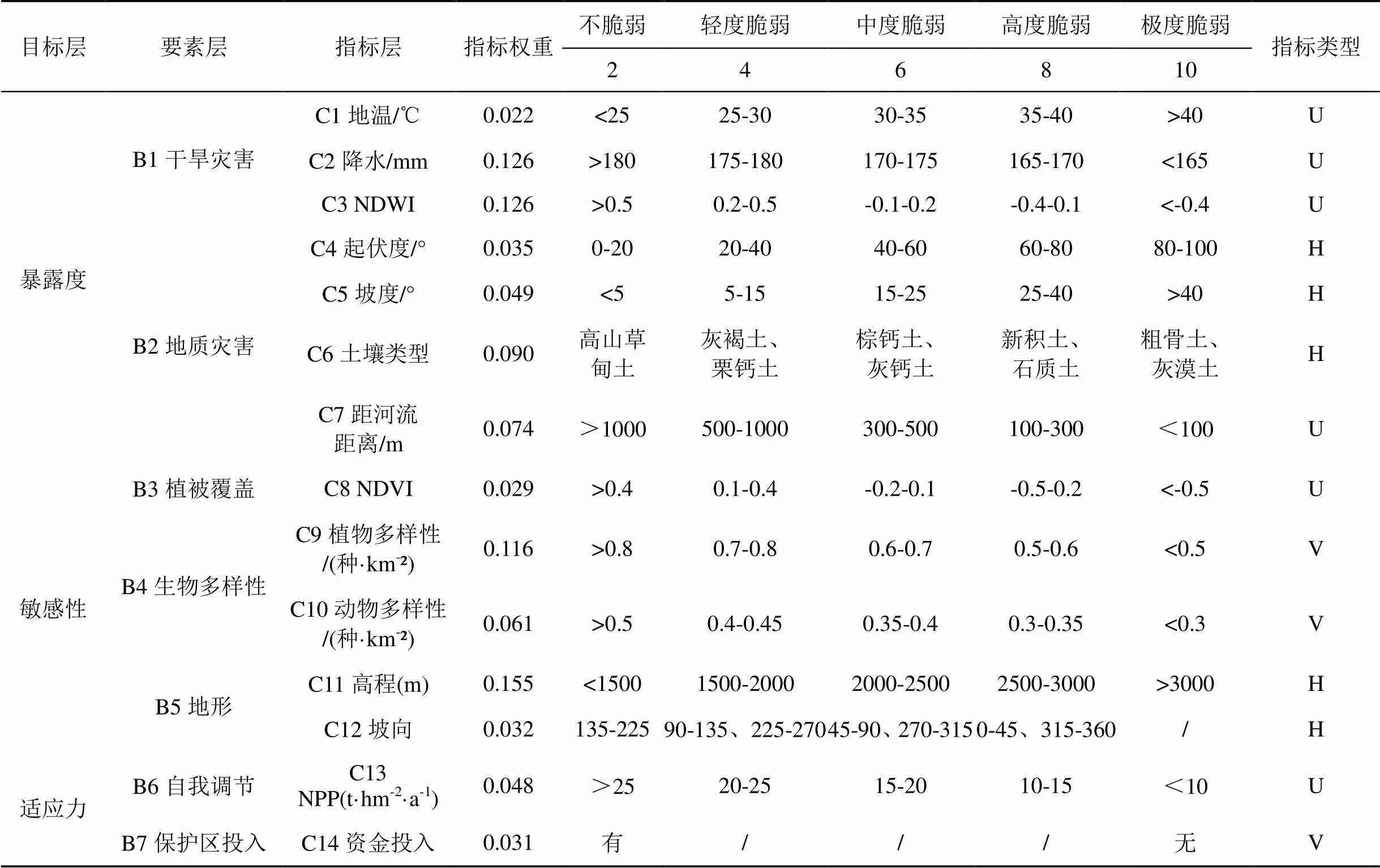

參考已有的脆弱性研究成果[17-19], 采用專家打分法對評價指標進行標準化處理[20,21], 本文咨詢了6位副高及以上職稱人員, 其中3人為景觀生態學研究方向, 熟悉生態脆弱性評價的相關工作; 2人為地質學研究方向, 擁有賀蘭山地質地貌研究的相關經驗; 1人為植物學研究方向, 并長期從事賀蘭山植被狀況的相關研究, 1人為動物學研究方向, 在賀蘭山動物地理及動物生態研究方面有一定建樹。按各指標對生態系統穩定性影響大小, 從高到低確定各指標分級閾值(2, 4, 6, 8, 10), 以反映生態系統狀況的優劣程度(表1)。

1.3 數據來源及處理

本研究采用的數據主要包括: (1)寧夏賀蘭山1988年5月1日和2013年6月7日TM遙感數據, 軌道號為129-33, 空間分辨率為30 m; (2)寧夏賀蘭山30m分辨率數字高程模型(DEM)數據; (3)寧夏賀蘭山1∶25萬土壤類型數據; (4)寧夏賀蘭山磷礦、石炭井、賀蘭山、蘇峪口四個氣象站點1988和2013年降雨數據; (5)寧夏賀蘭山動植物種類數據。其中, 遙感影像和DEM數字高程影像數據來自于地理空間數據云、降水數據來自于中國氣象數據網、土壤及動植物數據來自于《寧夏賀蘭山國家級自然保護區綜合科學考察》。

根據研究需要, 將數據進行如下處理:

地溫提取: 基于Landset TM影像, 采用單窗算法對地表溫度進行反演[22]。該方法計算過程簡單, 誤差較小。當參數沒有誤差時, 地表溫度的計算精度<0.4℃。

降水量獲取: 利用1988、2013年寧夏賀蘭山磷礦、石炭井、賀蘭山、蘇峪口氣象站點年平均降雨數據, 在ArcGIS10.2的地統計分析中采用克里金插值法進行空間插值, 以實現降水點數據的空間化。

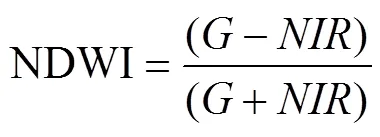

歸一化水指數(NDWI)提取: 利用ENVI5.1波段運算按式(1)對NDWI進行提取。

式中:為綠波段;為近紅外波段。

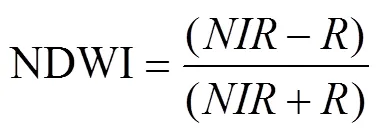

歸一化植被指數(NDVI)提取: 利用ENVI5.1波段運算按式(2)對NDVI進行提取。

式中:為紅外波段;為近紅外波段。

植被凈初級生產力(NPP): 參考已有研究成果[23,24], 基于衛星遙感數據,按式(3)求算植被凈初級生產力。

NPP= –0.6394–67.064In(1–NDVI) (3)

式中: NDVI為歸一化植被指數。

1.4 權重確定

利用層次分析法進行指標權重的確定, 層次分析通過Yaahp V6.0完成。具體操作方法為: 采用1—9標度法對指標的重要性進行兩兩比較, 構建判斷矩陣。對矩陣結果進行一致性檢驗, 結果為0.0516, 小于0.1, 通過檢驗, 因此所得結果可信度高。

1.5 生態脆弱性評價

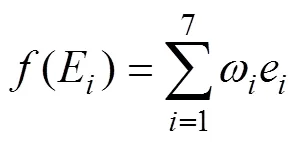

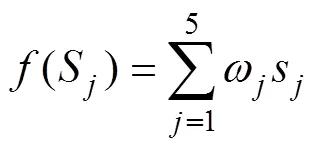

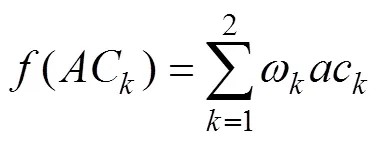

1.5.1 暴露、敏感、適應系統指數確定

參考魏曉旭等[25]等采用的脆弱生態系統評價方法, 暴露(E)、敏感(S)、適應(AC)指數表現為表1中暴露、敏感、適應各系統分指標之間的綜合作用關系。因此, 對暴露、敏感、適應指數采用分別加權求和的方法進行計算, 公式如下:

表1 生態脆弱性評價指標體系及數據標準化

注: *U為空間、時間差異性指標; H為空間差異性指標; V為時間差異性指標。

式中:(E)、(S)、(AC)表示關于暴露、敏感、適應的指數;ω、ω、ω表示第、、個指標的權重;e表示暴露度中第個指標的標準化值;s表示敏感性中第個指標的標準化值;ac表示適應性中第個指標的標準化值。

1.5.2 生態脆弱性綜合評價

VSD模型將生態脆弱性定義為暴露、敏感和適應三者之間的函數。這里給出宏觀尺度的生態系統脆弱性概念評價模型, 即:

EVI=f(,,) (7)

式中: EVI(Ecological vulnerability index)表示生態系統脆弱性綜合指數,、、分別表示暴露、敏感和適應。

本文結合SERV模型[26]構建靜態脆弱性計算方程。公式如下:

EVI=((E)+(S))–(k) (8)

式中:(E)為暴露度指數;(S)為敏感性指數;(AC) 為適應性指數。

1.6 生態脆弱性分級指數

在ArcGIS10.2中使用重分類工具對寧夏賀蘭山1988年和2013年生態脆弱性指數進行空間分級, 其分布區間為[1-10]。參照國內外脆弱性分級標準[27-29], 結合研究區實際特征, 將研究區生態脆弱性指數劃分為5個等級: 1微度脆弱(EVI≤2.5); 2輕度脆弱(2.5<EVI≤3); 3中度脆弱(3<EVI≤4); 4重度脆弱(4<EVI≤4.5); 5極度脆弱(EVI>4.5)。

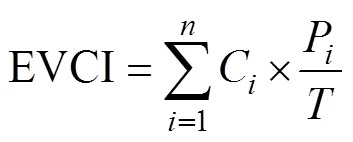

這里使用生態脆弱性分級指數(Ecological vulnera--bility classification index, EVCI)來反映研究區不同年份不同區域生態環境狀況的總體差異。計算公式[30]如下:

式中: EVCI為生態脆弱性分級指數;C為第類脆弱性分級值, 這里賦值為C=,=1、2、3、4、5;P為第類脆弱性分級的面積;為區域總面積;為分級總數,=5。

1.7 基于GIS的轉移矩陣和空間疊置

為了對生態脆弱性25年間的等級變化關系進行分析,通過ArcGIS中Tabulate area工具對1988和2013年生態脆弱性等級圖構建轉移矩陣進行統計分析; 同時為了明確區域脆弱等級的空間分布狀況, 以脆弱等級在高程和坡度上的空間變化規律為切入點, 將研究區高程、坡度等級分布數據與1988、2013年生態脆弱性等級分布數據進行疊置處理, 得出脆弱性等級在空間上的分布狀況。

2 結果與分析

2.1 生態脆弱性時間變化特征

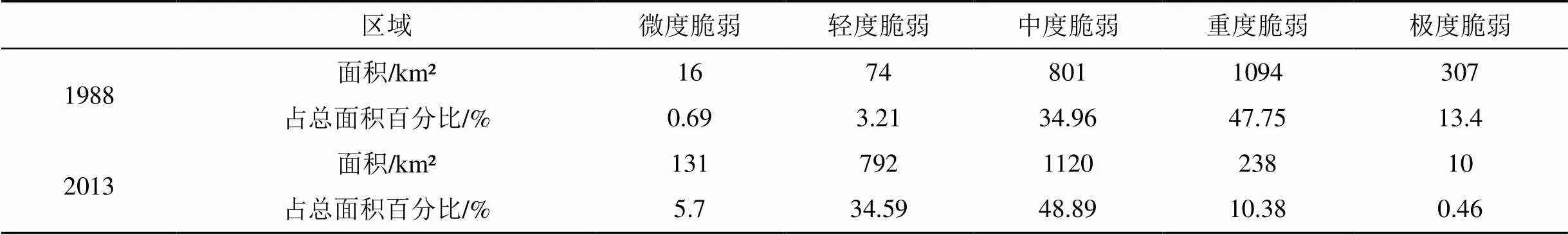

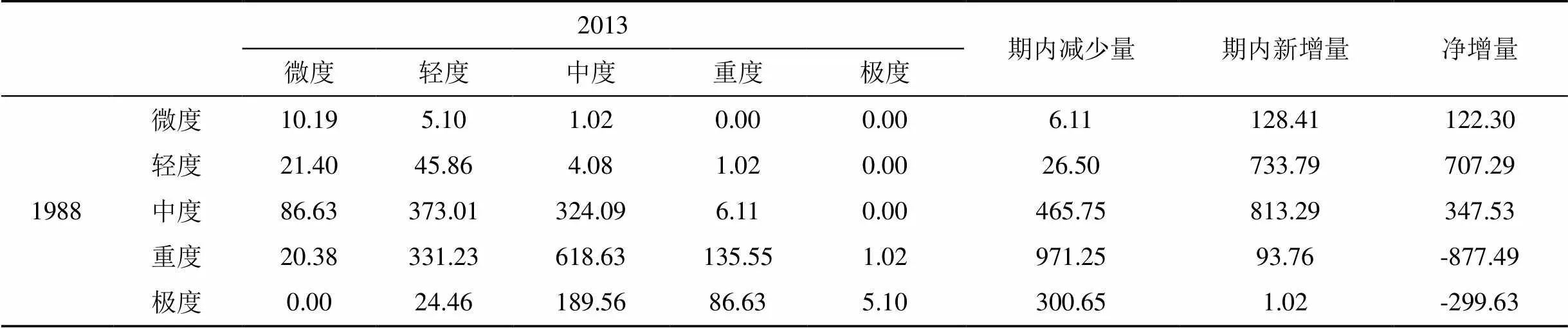

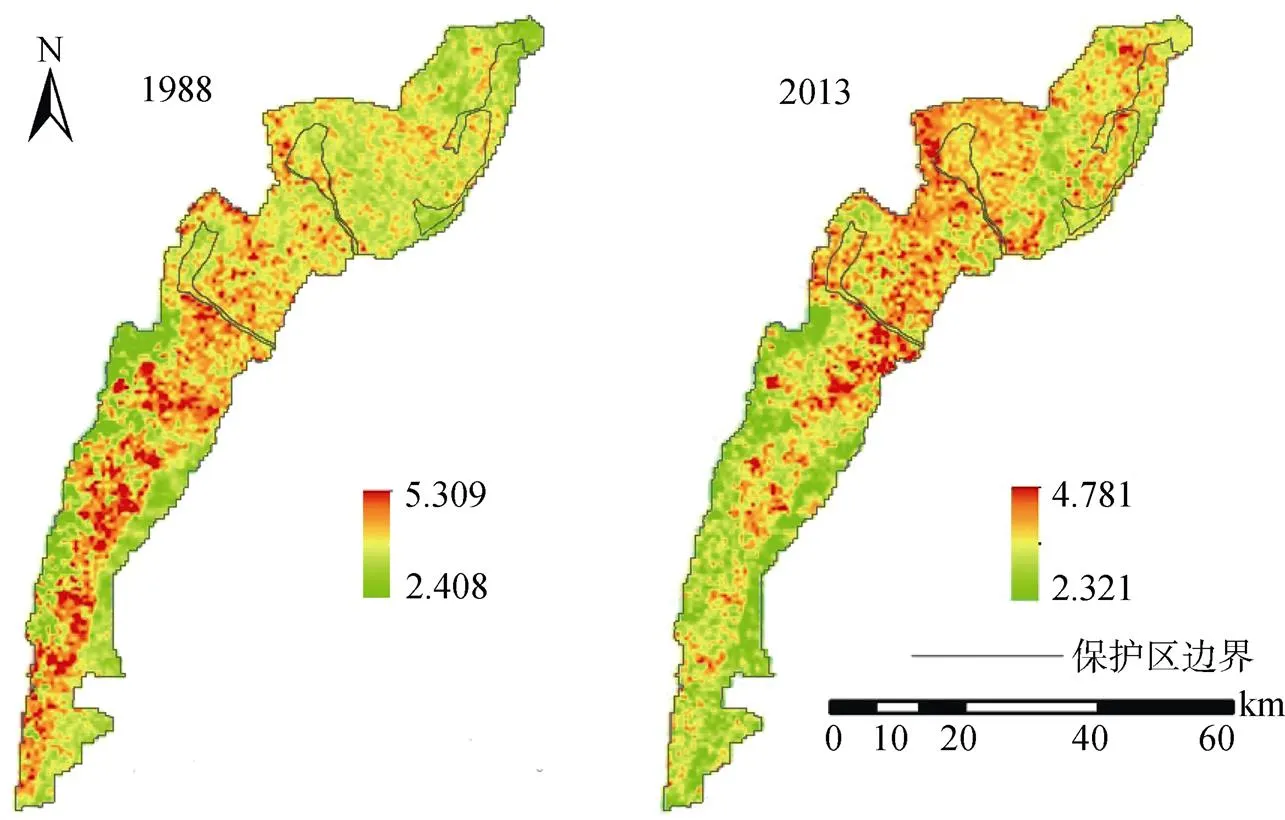

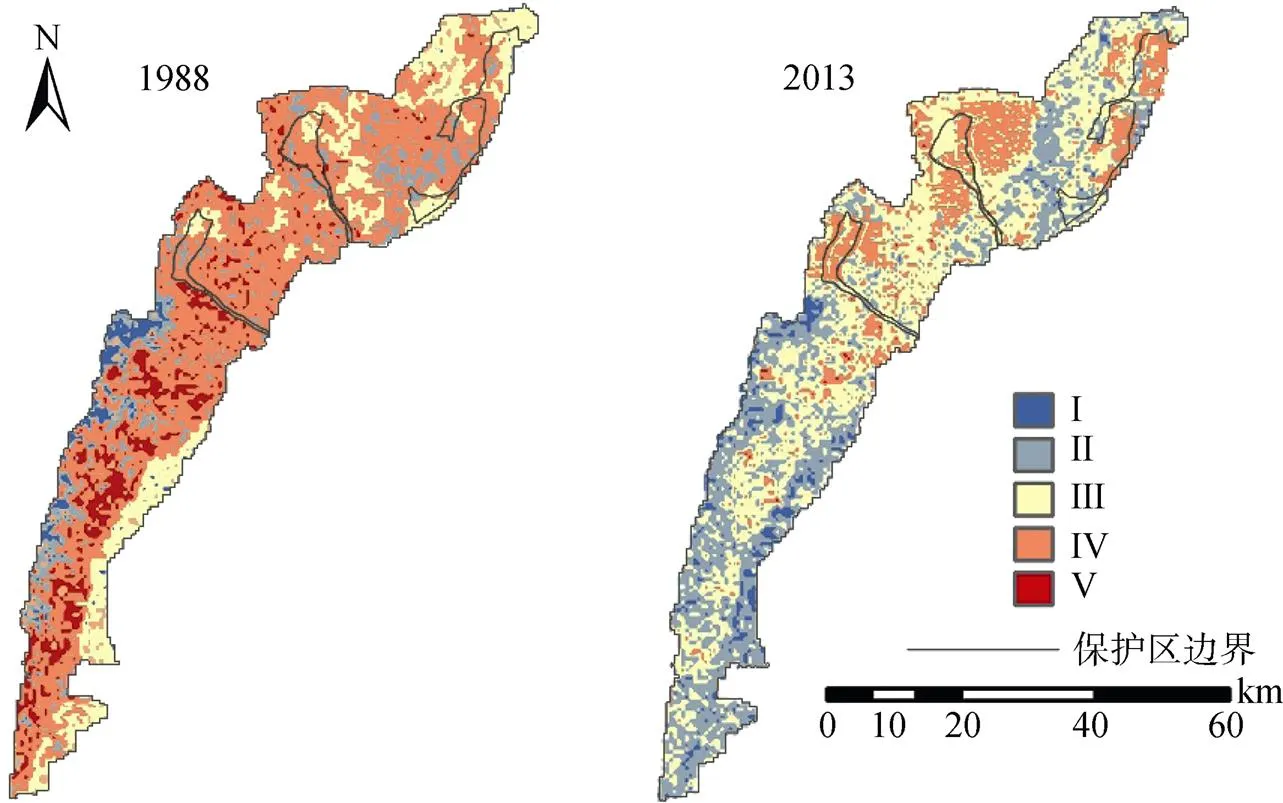

寧夏賀蘭山1988年和2013年的生態脆弱性指數分別為2.4—5.3和2.3—4.8, 生態脆弱性分級指數(EVCI)從7.4下降至5.3, 區域生態環境由原先的強度脆弱為主降低為中度脆弱(表2、圖2、圖3)。研究區生態脆弱性整體表現出輕度和中度脆弱區面積的大幅度增加, 重度和極度脆弱區大范圍減少。

通過轉移矩陣的構建對1988和2013年生態脆弱性等級變化情況進行分析(表3)。25年間, 研究區各生態脆弱性等級相互轉化的總面積為1770 km2。其中, 重度脆弱區變化量最大, 其次為輕度脆弱區, 二者分別占研究區總面積的38.3%、30.9%, 中度和極度脆弱區變化量相近, 分別為15.2%和13.1%, 微度脆弱占總變化量比例最小, 為5.3%。以上轉化中, 微度脆弱區主要由中度脆弱區轉化而來, 新增面積占區域總面積的5.6%。輕度脆弱區主要由中度脆弱區轉化而來, 新增面積占總面積的32%。中度脆弱區主要由重度脆弱區轉化而來, 新增面積占總面積的35.5%。重度脆弱區主要由極度脆弱區轉化而來, 新增面積占總面積的4.1%。區域內基本無分級區轉化為極度脆弱區; 極度脆弱區主要轉化為中度脆弱區, 減少面積占總面積的13.1%。

寧夏賀蘭山1988—2013年間, 脆弱性等級指數綜合動態度為77%, 表明大部分范圍脆弱性都發生了不同程度的轉化, 并且整體呈現出由高脆弱性向低脆弱性方向轉移的趨勢。這主要是由于國家強有力的保護措施, 相繼實施禁牧禁墾、封山育林等多項生態修復措施, 使得生態環境向著穩定有序的方向發展。

表2 1988、2013年研究區各脆弱分級面積及所占比例

表3 研究區不同脆弱等級面積轉移矩陣

圖2 寧夏賀蘭山生態脆弱性指數

Figure 2 Ecological vulnerability index in Helan Mountain of Ningxia

圖3 寧夏賀蘭山生態脆弱性分級指數

Figure 3 Ecological vulnerability classification index in Helan Mountain of Ningxia

2.2 生態脆弱性空間格局特征

從空間上來看, 寧夏賀蘭山生態脆弱性整體呈現中部高四周低的分布格局。極度和重度脆弱區主要位于山體南部和中部, 大致呈條帶狀分布。該區域屬于南部干燥剝蝕地貌區, 基巖裸露, 物理風化強烈, 巖石的殘坡積碎屑發育。地勢起伏較大, 植被覆蓋度低, 其中, 這一區域分布的疏林生態系統, 環境最為脆弱, 水土流失頻發。

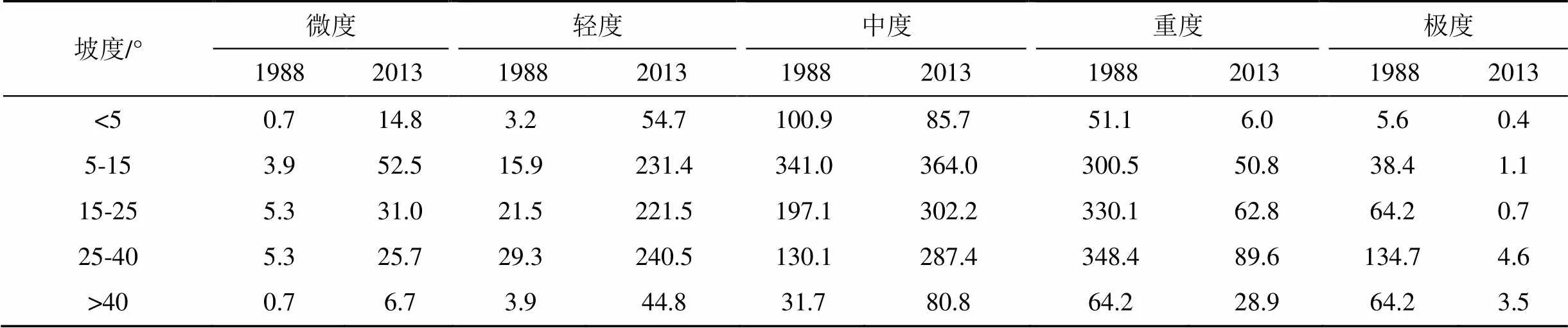

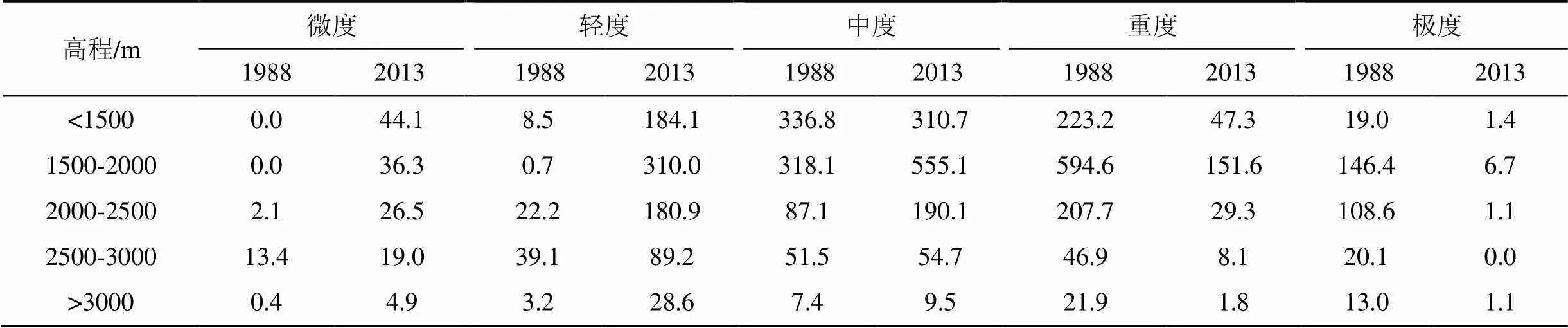

通過疊置處理, 得出脆弱性等級在空間上的分布狀況(表4、表5)。從表4中可以看出, 1988年微度和輕度脆弱主要發生在坡度15°—40°的區域, 中度脆弱主要發生在5°—15°范圍內, 重度和極度脆弱區集中發生在25°—40°范圍內。生態脆弱性等級與坡度等級間呈現出兩端低中間高的發生規律。2013年與1988年類似。說明隨著時間變化, 生態脆弱性等級的空間分布在坡度上無明顯變化。與高程疊置結果也顯示出相似的發生規律(表5), 即海拔低和海拔高的地方,脆弱性等級高的類型面積少, 最大值基本于1500—2000 m范圍內出現。其原因在于, 這一范圍內坡度較大、海拔較低, 受流水侵蝕和物理風化影響, 山坡陡峻, 地勢起伏大, 植被覆蓋度較低, 生態環境脆弱度較高;而高海拔與高坡度地區植被覆蓋度高, 土壤有機質含量豐富, 所受的自然和人為干擾減少, 因而生態環境脆弱度較低。

3 結論與討論

本文基于VSD模型選擇地溫、降水、NDWI等14個指標對寧夏賀蘭山生態脆弱性指數進行評價, 在RS和GIS理論與方法的支持下, 揭示研究區1988—2013年生態脆弱性的時空演變特征。結果表明, 1988年至2013年, 寧夏賀蘭山國家級自然保護區建立后, 區域生態環境得到了極大地改善。25年間生態脆弱性分級指數(EVCI)從7.4下降到5.3。2013年極度和重度脆弱區大范圍減少, 主要轉化為中度和輕度脆弱區。但仍有部分中度和輕度脆弱區轉化為重度或極度脆弱區。一方面, 山地生態環境自身的穩定性差, 治理方面存在一定的難度;另一方面, 自然災害和一定程度的人類活動對區域生態環境的干擾程度超過了系統自身的修復程度和外界治理度時, 生態脆弱性等級就會發生逆向演變。空間格局上, 呈現出中間高四周低的特征。至2013年, 極度和重度脆弱區轉移至山體東北部海拔和坡度較低的地區, 這一區域位于保護區與非保護區相接地帶, 采石采砂活動和人類生產生活對區域植被覆蓋、土壤松散度及地質穩定度等環境要素造成了較大的威脅[31,32]。這與賀蘭山自然災害發生的地理位置相吻合。因此, 今后寧夏賀蘭山生態修復與管理的關鍵在于非保護區人類活動的管理, 同時加強過渡地帶生態防護的建設。

表4 賀蘭山生態脆弱性等級坡度分布表

表5 賀蘭山生態脆弱性等級高程分布表

為持續改善和保障寧夏賀蘭山生態環境建設, 本文提出以下三個方面建議:首先, 非保護區與保護區過渡地帶生態脆弱性問題最為突出, 這一方面由于非保護區缺乏國家強有力的保護措施;另一方面則來自于社會經濟發展帶來的壓力,如該區域曾為進行大規模的煤礦開采活動而削減自然保護區面積, 使得核心區和緩沖區面臨破碎化風險[33]。因此, 在可持續發展的背景下, 中央財政應統一解決自然保護區的基本經費問題并實行嚴格有效的管理, 確保自然資源效益的持續發揮。其次, 中部原先生態脆弱性為重度和極度脆弱的地區, 雖然經過修復得到一定程度的改善, 但因其環境的暴露度和敏感性較高, 應繼續加強保護, 根據自然生態系統演替規律, 選擇適應的物種, 繼續進行植被恢復, 以應對多發的自然災害。第三, 對于山體周圍生態環境狀況較好的區域, 必須嚴守保護的原則不動搖, 以保證其生態效益的持續發揮。

此外,在比較近年針對生態脆弱性進行的研究后[8,34,35], 本文考慮研究區的生態環境狀況和社會狀況, 指標選擇上針對性強, 數據可獲取性高, 對于干旱半干旱區山地生態脆弱性評價具有適用性。但本研究在以下方面還有待加強: 1)SERV模型的運用促進了脆弱性評價思維的轉變, 是傳統脆弱性評價模式的突破。但該模型研究歷史短, 實際研究案例較少, 還需進一步的驗證和完善。2)評價指標選取、權重確定和取值區間的劃分主觀意識較強, 這在一定程度上會造成脆弱性評價結果的差異性。因此, 今后生態脆弱性評價的研究重點應關注構建標準統一、模式規范的評價體系, 這對提升脆弱性評價結果的準確性具有重要意義。

[1] 李永化, 范強, 王雪, 等. 基于 SRP 模型的自然災害多發區生態脆弱性時空分異研究——以遼寧省朝陽縣為例[J]. 地理科學, 2016, 35(11): 1452–1459.

[2] 吳健生, 宗敏麗, 彭建. 基于景觀格局的礦區生態脆弱性評價——以吉林省遼源市為例[J]. 生態學雜志, 2012, 31(12): 3213–3220.

[3] 李平星, 樊杰. 基于 VSD 模型的區域生態系統脆弱性評價——以廣西西江經濟帶為例 (英文)[J]. Journal of Resources and Ecology, 2014, 5(2):163–170.

[4] 高江波, 侯文娟, 趙東升, 等. 基于遙感數據的西藏高原自然生態系統脆弱性評估[J]. 地理科學, 2016, 36(4): 580–587.

[5] ACOSTA-MICHLIK L, ESPALDON V. Assessing vulnerability of selected farming communities in the Philippines based on a behavioural model of agent's adaptation to global environmental change[J]. Global Environmental Change, 2008, 18(4): 554–563.

[6] PATTERSON T, GULDEN T, COUSINS K, et al. Integrating environmental, social and economic systems: a dynamic model of tourism in Dominica[J]. Ecological Modelling, 2004, 175(2): 121–136.

[7] POLSKY C, NEFF R, YARNAL B. Building comparable global change vulnerability assessments: The vulnerability scoping diagram[J]. Global Environmental Change, 2007, 17(3): 472–485.

[8] 陳佳, 楊新軍, 尹莎, 等. 基于 VSD 框架的半干旱地區社會—生態系統脆弱性演化與模擬[J]. 地理學報, 2016, 71(7): 1172–1188.

[9] 金山. 寧夏賀蘭山國家級自然保護區植物多樣性及其保護研究[D]. 北京: 北京林業大學, 2009.

[10] 王小明.寧夏賀蘭山國家級自然保護區綜合科學考察[M].銀川: 陽光出版社, 2011.

[11] 黃建毅, 劉毅, 馬麗, 等. 國外脆弱性理論模型與評估框架研究評述[J]. 地域研究與開發, 2012, 31(5): 1–5.

[12] IPCC. Special Report on Emissions Scenarios (SRES)[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

[13] ROBERTS M G, YANG G A. The international progress of sustainable development research: A comparison of vulnerability analysis and the sustainable livelihoods approach[J]. Progress in Geography, 2003, 22(1): 11–21.

[14] TURNER B L, KASPERSON R E, MATSON PA, et al. A framework for vulnerability analysis in sustainability science[J]. Proceedings of the national academy of sciences, 2003, 100(14): 8074–8079.

[15] SMIT B, WANDEL J. Adaptation, adaptive capacity and vulnerability[J]. Global environmental change, 2006, 16(3): 282–292.

[16] ADGER W N. Vulnerability[J]. Global Environmental Change, 2006, 16(3): 268–281.

[17] 劉康, 歐陽志云, 王效科, 等. 甘肅省生態環境敏感性評價及其空間分布[J]. 生態學報, 2003, 23(12): 2711–2718.

[18] 馬真臻, 王忠靜, 顧艷玲, 等. 中國西北干旱區自然保護區生態脆弱性評價——以甘肅西湖, 蘇干湖自然保護區為例[J]. 中國沙漠, 2015, 35(1): 253–259.

[19] 裴歡, 房世峰, 覃志豪, 等. 干旱區綠洲生態脆弱性評價方法及應用研究——以吐魯番綠洲為例[J]. 武漢大學學報: 信息科學版, 2013, 38(5): 528–532.

[20] 左偉, 王橋, 王文杰, 等. 區域生態安全評價指標與標準研究[J]. 地理學與國土研究, 2002, 18(1): 67–71.

[21] 廖煒, 李璐, 吳宜進, 等. 丹江口庫區土地利用變化與生態環境脆弱性評價[J]. 自然資源學報, 2011, 26(11): 1879–1889.

[22] 覃志豪. 用陸地衛星 TM6 數據演算地表溫度的單窗算法[J]. 地理學報, 2001, 56 (4): 456–466.

[23] 鄭元潤, 周廣勝. 基于 NDVI 的中國天然森林植被凈第一性生產力模型[J]. 植物生態學報, 2000, 24(1): 9–12.

[24] 于忠臣, 楊長保. 基于 Landsat TM 數據的長白山西部 NPP 估算[J]. 安徽農業科學, 2012, 40(12): 7374–7374.

[25] 魏曉旭, 趙軍, 魏偉, 等. 中國縣域單元生態脆弱性時空變化研究[J]. 環境科學學報, 2016, 36(2): 726–739.

[26] FRAZIER T G, THOMPSON C M, DEZZANI R J, et al. A framework for the development of the SERV model: A Spatially Explicit Resilience-Vulnerability model[J]. Applied Geography, 2014, 51: 158–172.

[27] 雷波, 焦峰, 王志杰, 等. 黃土丘陵區不同植被帶典型小流域生態脆弱性評價[J]. 自然災害學報, 2013, 22(5): 149–159.

[28] 王瑞燕, 趙庚星, 周偉, 等. 縣域生態環境脆弱性評價及其動態分析[J]. 生態學報, 2009, 29(7): 3790–3799.

[29] 黃方, 劉湘南, 張養貞. GIS 支持下的吉林省西部生態環境脆弱態勢評價研究[J]. 地理科學, 2003, 23(1): 95– 100.

[30] Li A, Wang A, Liang S, et al. Eco-environmental vulnerability evaluation in mountainous region using remote sensing and GIS—a case study in the upper reaches of Minjiang River, China[J]. Ecological Modelling, 2006, 192(1): 175–187.

[31] 劉文玲, 尹建國. 淺析寧夏賀蘭山東麓礦山地質環境恢復治理對策[J]. 寧夏農林科技, 2011, 52(12): 221–221.

[32] 李玉武, 徐友寧, 張江華. 寧夏 “三區兩線” 露天礦山復綠對策[J]. 寧夏工程技術, 2015, 14(4): 380–383.

[33] 馬克平. 當前我國自然保護區管理中存在的問題與對策思考[J]. 生物多樣性, 2016, 24(3): 249–251.

[34] 姚雄, 余坤勇, 劉健, 等. 南方水土流失嚴重區的生態脆弱性時空演變[J]. 應用生態學報, 2016, 27(3): 735–745.

[35] 時卉, 楊兆萍, 韓芳, 等. 自然遺產地生態脆弱性分析與評價——以托木爾區域為例[J]. 干旱區地理, 2013, 36(2): 318–328.

The tempo-spatial pattern of regional ecological vulnerability before and after the establishment of National Nature Reserve in Helan Mountain of Ningxia

ZHOU Mengyun1,2, CAI Yongli1,2,*,ZHANG Ruifeng1,2, LIU Jian3, SONG Xuejun1,2

1. School of Ecological and Environmental Sciences, East China Normal University, Shanghai Key Lab for Urban Ecological Processes and Eco-restoration, East China Normal University, Shanghai 200241, China 2. Management Bureau of Ningxia Helan Mountain National Nature Reserve, Yinchuan, Ningxia 750021, China

The index system was built to assess the vulnerability of spatial and temporal pattern before and after the establishment of national nature reserve in 1988 and 2013 by taking Helan Mountain of Ningxia as the case area. The index system was based on VSD model from three aspects of exposure, sensitive and adaptive capability, and regional ecological vulnerability assessment was developed from SERV model. The results showed that: the ecological vulnerability wasreduced significantly after the establishment of the National Nature Reserve for 25 years. The ecological vulnerability classification index decreased from 7.4 to 5.3, and regional ecological environment was recovered from mainly severe vulnerable to moderately vulnerable. According to the spatial distribution, the ecological vulnerability distribution pattern showed that the vulnerability index was high in central and low around. The extreme and severe vulnerable areas were largely reduced, mainly into moderate and mild areas. But there were still some moderate and the mild areas being extreme and severe vulnerable areas. This study benefited to understand comprehensively the ecological fragile degree and the tempo-spatial distribution characteristics of the Helan Mountain of Ningxia. It was of great significance to identify key environmental factors and improve the ecological environment governance.

ecological vulnerability; tempo-spatial scale; VSD assessment framework; Helan Mountain of Ningxia

10.14108/j.cnki.1008-8873.2019.05.011

X22

A

1008-8873(2019)05-078-08

2017-02-23;

2018-09-09

科技部重點研發計劃(2016YFC0503308-1)

周夢云(1991—), 女, 安徽淮南人, 碩士,主要從事景觀生態與區域可持續發展研究, E-mail: 496283761@qq.com

蔡永立, 男, 博士, 教授, 主要從事生態學研究, E-mail: ylcai@geo.ecnu.edu.cn

周夢云,蔡永立, 張瑞峰,等. 寧夏賀蘭山國家級自然保護區建立前后區域生態脆弱性時空格局變化研究[J]. 生態科學, 2019, 38(5): 78-85.

ZHOU Mengyun, CAI Yongli, ZHANG Ruifeng, et al. The tempo-spatial pattern of regional ecological vulnerability before and after the establishment of National Nature Reserve in Helan Mountain of Ningxia[J]. Ecological Science, 2019, 38(5): 78-85.