通過大河村遺址彩陶上的天文紋飾看先民的天文認識

□于可心

一、大河村仰韶文化彩陶的基本情況

6000多年前,大河村星空深邃,日月星辰在先民手中幻化成太陽紋、月亮紋、星座紋等星象圖案,燒制出絢麗的彩陶,因而鄭州大河村又被人稱為“星空下的村落”。

大河村遺址從1972年10月至1987年11月,歷時15年,陸續發掘21次,共開探方或探溝62個(條),除去空號的T17—T20四個探方和銷號的T49、T50兩個探方外,實際發掘探方和探溝56個(條),揭露面積4738平方米,清理出仰韶、龍山、二里頭和商各個不同時期的房基47座,灰坑291個,灰溝2條,土坑墓186座,甕棺葬171座,溝壕2條,出土各期遺物共計4838件。遺址的中部為仰韶文化居住區,文化層堆積最厚,遺跡豐富,房基疊壓,窖穴密布,在遺址的西南部(Ⅰ區的南端)和東北部(Ⅳ區的北部)各有一處墓葬區[1]8-9。

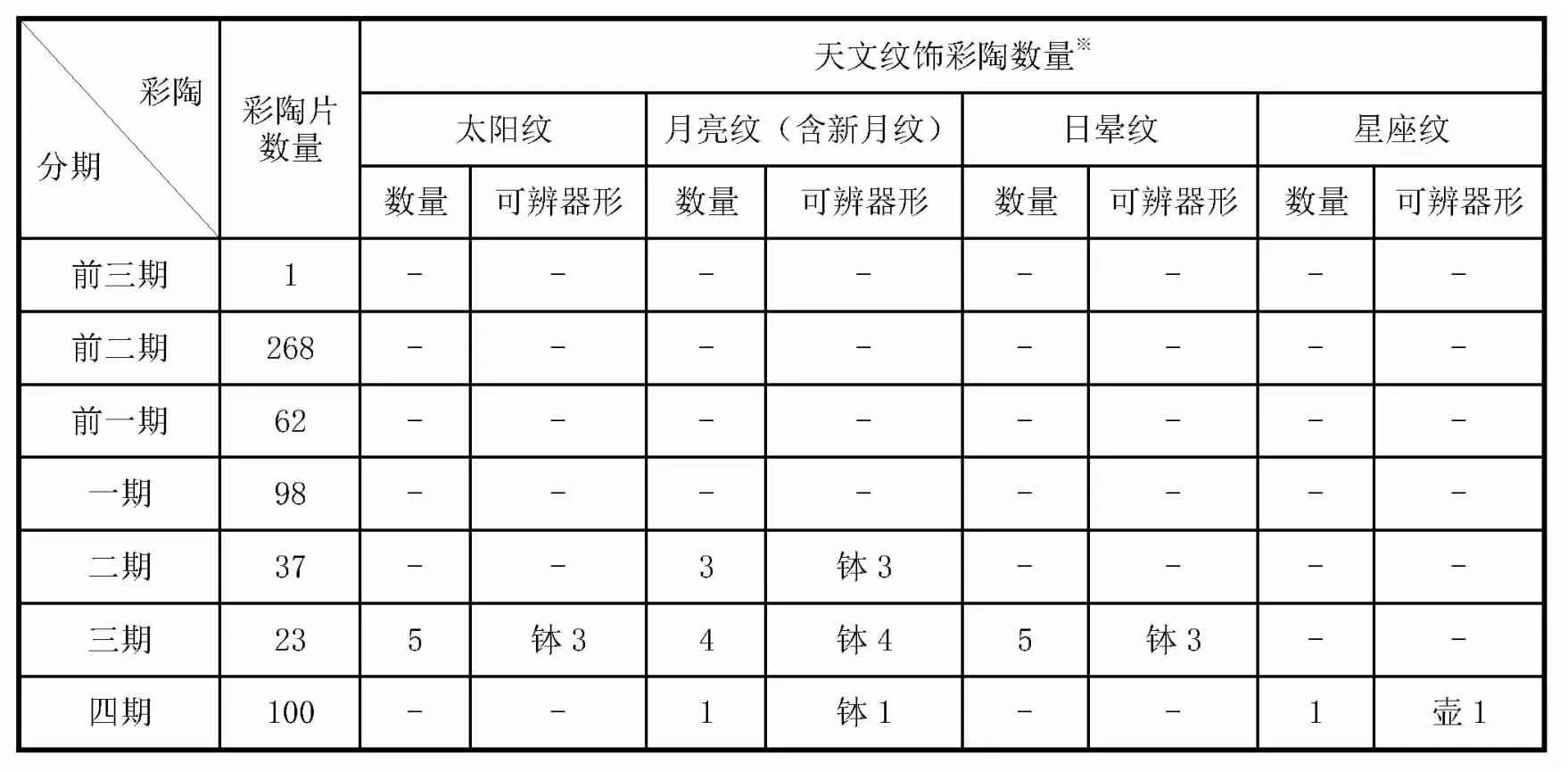

大河村遺址的仰韶文化序列可以分為七期,分別為前三期、前二期、前一期、一期、二期、三期、四期。縱觀遺址彩陶的整個發展史,大體可分為產生期(前三期到前二期)、發展期(前一期到二期)、興盛期(三期)和衰落期(四期)四個時期。共計出土仰韶文化時期彩陶片2458片,其中白衣彩陶1133片,淺黃衣彩陶33片,紅衣彩陶30片,彩釉陶38片,其余為無衣彩陶[2]。這些彩陶中能識別的器形有缽、碗、罐、盆、壺、器座等,主要紋飾有帶狀紋、直線紋、圓點紋、弧邊三角紋、月亮紋、太陽紋等,彩繪顏色以黑色、紅色和棕色為主。大河村仰韶文化彩陶經歷了由簡單到復雜,又由復雜到簡單,最后逐漸消失的過程。筆者對大河村仰韶文化現出土彩陶的天文紋飾和器形進行了分期統計整理(表1),數據顯示,大河村制陶業不斷發展,在二期開始出現少量帶有星空紋飾的彩陶,如月亮紋等,彩陶器形以缽為主;三期帶有星空紋飾的彩陶數量明顯增多,星空紋飾種類也有所增加,如太陽紋、新月紋、日暈紋、星座紋等,彩陶器形有缽和罐等;四期星空紋飾彩陶數量有所減少,紋飾種類也同樣減少,有新月紋、星座紋等,彩陶器形以缽和壺為主。

二、人們對天文的認識

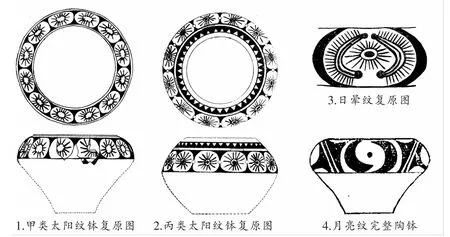

通過這些天文紋飾,我們可以發現當時的大河村人們對天文有著比較豐富的認識。施有太陽紋的彩陶在大河村遺址仰韶時期共出土12片,均為泥質紅陶,可辨器形為缽,且都在三期出現。圖案可分為三種類型,甲類太陽紋由圓圈紋和射線組成(圖1-1),乙類太陽紋由紅色圓點紋和棕色射線組成 (圖1-2),丙類太陽紋由圓圈紋、圓點紋和射線組成(圖1-3)。在出土的甲類太陽紋陶片中,有4片可粘對在一起,呈現兩個相同的太陽紋;丙類太陽紋陶片中,有2片可粘對在一起,呈現3個相同的太陽紋。通過復原,可以看出,不論是甲類太陽紋缽,還是丙類太陽紋缽,其上部一周均等距繪有12個太陽紋(圖2-1,圖2-2),這可能反映了一定的天文和歷法觀念,比如當時的人們已經知曉一年有12個月[2]。

表1 大河村遺址仰韶文化時期彩陶出土情況

施有月亮紋的彩陶片在大河村遺址仰韶時期出土有十余片,且采集到了一件飾有月亮紋的完整彩陶缽。月亮紋陶片分別在二、三期出現,雖有早晚之分,但施彩器形和圖案紋飾沒有太大的區別。陶質陶色均為泥質紅陶,可辨器形為鼓腹缽。器表抹光涂白衣,多數施以黑色或棕色,少數施以黑、紅或棕、紅兩色。兩個月牙相對,中間繪一個圓點紋。(圖1-4)據推測,圓點可能代表滿月,上下的月牙可能表示上弦月和下弦月,也可能是當時先民在長期觀察月亮中記錄的不同的月相。在采集到的月亮紋彩陶缽器表可以看到,沿著缽的肩部和腹部,一周繪有三組月亮紋,這可能代表三個月為一個季度。(圖2-4)

除此之外,在三期還發現了日暈紋彩陶片7片,粘對后為5片,陶質陶色均為泥質紅陶,可辨器形為鼓腹缽,在其中一片陶片殘存部分,可見中間繪有太陽紋,左右分別飾三道對稱內向弧線。弧線外沿繪有射線,再外側飾有月牙紋,施黑、紅或棕、紅兩色(圖 1-5,圖 2-3),這可能是先民對大氣光學現象 “暈珥”的一種認識。在四期發現了星座紋彩陶片1片,泥質紅陶,可辨器形為壺,無陶衣施棕彩,圖案是由三個或三個以上的圓點用直線或弧線連接組成。(圖1-6)星座紋的出現體現了大河村村民對星體的觀測不再是單一觀測一顆星體,而是將周圍的星體相連構成了星座,這是在對單個星體長期觀測的基礎上發展出來的進步的觀測方法[3]。

大河村遺址從仰韶二期開始出現的這些天文紋飾不可能是憑空產生的,筆者認為可能與當時的農業發展有著一定的關系。仰韶文化是黃河中游地區重要的新石器時代考古學文化之一,距今約7000年至5000年,早期的農業生產仍以種植粟類作物為主,處于原始的鋤耕農業階段,采用刀耕火種的耕作方法和土地輪休的耕作方式,生產水平相對比較低下,家畜飼養和漁獵采集也是重要的物質生活來源。隨著社會的不斷發展,農耕生產比重逐漸增加,采集活動的作用逐漸降低,直到仰韶文化晚期,農業生產取代采集、狩獵成為仰韶文化的經濟主體[4]。大河村正是地處黃河流域,氣候溫暖濕潤、土地肥沃的優越的自然環境為當時的人類農耕提供了條件,大河村仰韶中晚期的農耕文化也進一步發展,進入鋤耕農業階段后期[5],生活來源以農業經濟為主,輔以采集、漁獵、家畜飼養等,并出現了制陶、編織、紡織等手工業。春播夏種,秋收冬藏,日出而作,日落而息,耕織漁桑。大河村遺址仰韶文化二期到四期正是農耕文化成為主導的社會階段,農業是重中之重。在仰韶四期出土了11件帶有禾苗紋飾的陶碗,也體現了當時對農業的重視。

若只出現一種天文圖案尚可認為是單純的裝飾,但這些與先民生活生產息息相關的天文紋飾集中出現在仰韶二、三、四期,必然有其含義。或許是因為經營農耕的需要,人們要懂得觀測星體天象。當人們學會觀測太陽后可能已經知道一年有12個月,根據氣溫狀況判斷當時大概的日期,以此來判斷是否到了播種和收獲的時節;當人們學會觀測月亮后,可能已經知道三個月為一個季度后,根據月相判斷歷法;當人們觀測日暈現象,可以提前得知次日的天氣、風雨變化后,可以為農業生產提供指導。至于星座紋,目前有兩種說法:一種是認為這個星座紋是三歲星[1]598,三歲星出現在正南方是種麥的時間,出現在西南方是種秋莊稼的時間;另一種認為是北斗星尾部[2],北斗星尾部的指向不同代表著季節的變換。戰國時期《鹖冠子·環流》中也有關于北斗運轉特征的描述:“斗柄東指,天下皆春;斗柄南指,天下皆夏;斗柄西指,天下皆秋;斗柄北指,天下皆冬。”這兩種猜測都與農業有關,當時的人們可能早早地發現了這一理論,根據星座的變化及當時氣溫來判斷季節的變化,進而對農業生產進行指導。

圖1 大河村遺址出土施有天文紋飾的彩陶片

圖2 復原(完整)器物圖

三、精神意識與天文崇拜

天文紋飾彩陶的產生,是先民們創造的產物,跟他們的精神世界也必然會產生聯系。筆者認為,如上所述的天文紋飾彩陶和在四期出現的禾苗紋陶碗,都能體現人們對農業生產的重視。在仰韶時期先民們從事著自給自足的自然經濟活動,以物易物的交換形式普遍應用,商品經濟還沒有開始萌芽,這是一個以農業為主的文化時期。農業生產是生活的重中之重,農作物除了要滿足日常生活所需之外,還可以拿去以物易物來交換其他如漁獵產物等生活必需品,因此更不能忘記農作物的播種和收獲時節。仰韶時期的墓葬基本沒有隨葬品,這些天文彩陶大多出土于居住區域內。如二期彗星紋、月亮紋陶缽出土于Ⅱ區居住區的T11和T40,三期的天文紋飾陶片也基本出土于 T42、T43、T44和T57H240等,四期的出土于T47等,因而猜測可能是作為日常用具使用的,在沒有歷法的當時,能將這些天文圖案繪制在日常生活用具器表,以此來判斷所處的時節進行農業及其他活動,也體現了人們的高超智慧和手工業的發達。

再者,正如同半坡遺址仰韶文化的魚紋和廟底溝遺址仰韶文化的鳥紋,豐富的天文紋飾也體現了大河村村民的天文崇拜,他們崇拜日月星辰。在各地仰韶時代的彩繪中,繪制的母題往往是人們對之有特殊感情和認識的事物。大河村先民們的彩繪中不見鳥獸蟲魚,而只有日月星辰,這可以說明他們對日月星辰有關的天體特別關心,這也是他們重視農業的表現[6]。日月星辰圖案從二期出現直到大河村仰韶時期結束,太陽紋、月亮紋等都有多種形態表現,證明先民們經常對天體進行觀測,繪下了不同時期的不同形態。圖騰自母系氏族社會就產生了,在許多圖騰神話中,人們認為自己的祖先就來源于此圖騰,圖騰所示就是這個民族最古老的祖先,大河村的先民們可能認為是日月星辰孕育了他們,給了他們生命,所以日月星辰極有可能是當時大河村這個部落的圖騰,他們將其作為一種特色、象征和標識來與其他部落進行區分,并期望自己能得到日月星辰的認同和保佑,可以風調雨順、五谷豐登。

四、總結

筆者認為,大河村仰韶文化遺址出土的天文紋飾體現了先民們當時超前的天文認識,這些認識基本都可以應用于農業方面,可能與當時的以農業為主和自給自足的生活方式有很大的關系,先民們將這些生動形象的紋飾圖案描繪在陶器上,計算所處的時節和播種收獲的日期,用自己的方式掌握農業的生產和收獲規律,以保證農業的順利進行,這可能是天文紋飾產生的原因,而這些天文紋飾又幫助先民更好地進行農業生產活動,促進生活進步,可以說是相輔相成了,所以這些天文圖案在大河村出土的上千件彩陶中雖不多見,卻對他們的日常生活有著十分重要的意義。

再者,類似于仰韶時期的半坡類型魚紋和廟底溝類型鳥紋,大河村的先民們極有可能將日月星辰作為自己部落的圖騰,對天文極其關心和崇拜。大河村的天文紋飾彩陶是我國目前發現最早的天文學的資料,比殷商時期甲骨文中有關天文的記載早了兩千年左右,對研究我國古代天文和歷法的產生與發展都有十分重要的科學價值和影響。關于天文紋飾的其他方面還有待繼續探究。