創造千年歷史大變局中的繪畫經典

林木

簡歷

1951年出生。中央美術學院中國畫學院原院長。現為中央美術學院學術委員會副主任、國家主題性美術創作研究中心主任、全國政協委員、中國國家畫院院委、中國藝術研究院博士生導師、中國工筆畫學會副會長、中國美術家協會理事、中國美術家協會中國畫藝委會副主任、中國美術館評審委員會主任、國務院特殊津貼專家。

畫界的人老說,今天是個出不了大師也出不了經典的時代,是個只有高原沒有高峰的時代,看看浮躁至極的畫壇現狀,也不能不承認這觀點頗有道理。就連耗掉十年時間,國家花大本錢集全國之力搞的關于歷史畫創作兩大“工程”,讓人有經典感的作品和大師感的藝術家也真不好找。記得幾月前去國博參加中華文明創作工程最后的審定會時,經過國博的中央大廳,抬頭一見唐勇力的《新中國的誕生》之巨幅作品,赫赫然掛在中央大廳正中的墻上。盡管曾見過此幅開國大典場景的圖片,但一旦在國博中央大廳高大而寬闊的場景中見到原作,作品如此巨大,場景如此恢宏,一種崇高莊嚴之感油然而生。畫面上那眾多開國元勛或莊重、或嚴肅、或矝持、或開朗,面對開國大典亦各具神態各有性情。毛澤東面對話筒自信而莊重的神情,好像正在宣布:中國人民從此站立起來了!面對著高4.8米,寬17.06米的巨幅畫面,面對著生動感人的大典場景和個性鮮明的領袖形象,一種直面經典的感覺油然而生:這不就是經典么!

在歐美各國參觀博物館,總會見到許多繪畫史上的大師們關于西方重大歷史題材的歷史畫創作。如大衛《拿破侖一世加冕大典》、籍里柯的《梅杜薩之筏》、德拉克洛瓦的《自由領導著人民前進》、蘇里科夫的《近衛軍臨刑的早晨》等,都是世界繪畫史上的經典杰作。西方有此種歷史畫的傳統。比較而言,中國則缺乏此種傳統。盡管在宋代畫院中也畫歷史畫,而且還不錯,但自從元以后文人畫盛行于畫壇,不要說歷史畫沒人畫,連人物畫家都屈指可數。清朝宮廷的一些歷史畫,大多都是請朗士寧等西方畫家來畫的。新中國成立初期,還有董希文、何孔德、侯一民、高虹等畫家畫過一些不錯的歷史畫外,此后,畫家們都或顧著小情小趣地抒情,或顧著“走向世界”去媚外,歷史畫早已絕了跡。及至政府再來組織畫國家重大歷史題材繪畫時,臨時抱佛腳的畫家們已回應不過來了。

唐勇力是偶然地撞到這一歷史畫創作中去的。當《國家重大歷史題材美術創作工程》啟動時,“新中國的誕生”這一重大題材被文化部相關負責人指定給唐勇力去創作,這一歷史性的機緣似乎偶然地落到唐勇力身上。說是“偶然”,是因為沒有畫家選擇這一意義重大但創作困難的題材。而機遇又有其必然,是因為相關部門認定唐勇力具備畫此題材的能力而指定給他。

其實,從中國歷史的角度看,我們所處的歷史時代是個千載難逢的歷史轉折的時代。一百四十多年前,李鴻章在論及中國與世界關系并預言中國將大變時說了一句,中國將遭遇“數千年未有之大變局”。是的,從那時開始,中國被帝國列強侵略瓜分,中國幾千年帝制崩潰,中國人民處于水深火熱之中。新中國成立后到今天改革開放,積弱積貧之至的中國竟發展成為世界第二大經濟體。當習近平在世界經濟論壇2017年年會上,以引領世界經濟的大國領導人身份為治理世界,為“人類命運共同體”貢獻中國文化的智慧時,這百年中迭宕起伏之中國歷史不就是當年李鴻章預言而又無法預知其結局的“數千年未有之大變局”么?所謂“時事造英雄”,這個大變革的時代本來是應造就大藝術家的,是應產生具歷史意義的美術經典的。唐勇力被選定從事“新中國的誕生”題材的創作,其題材即“數千年未有之大變局”中經典時刻中之經典,經典題材的選擇為其創造經典提供了可能。

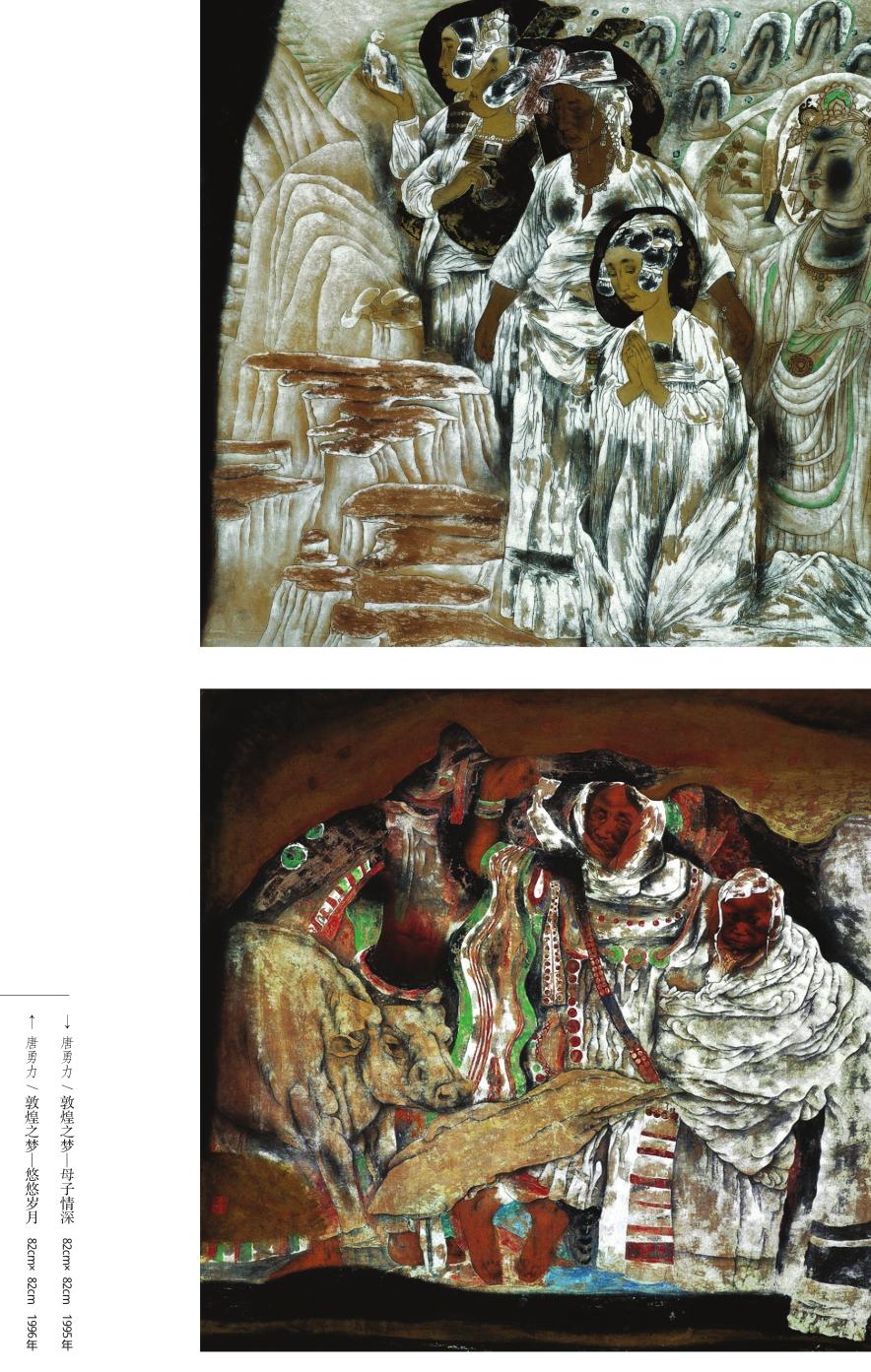

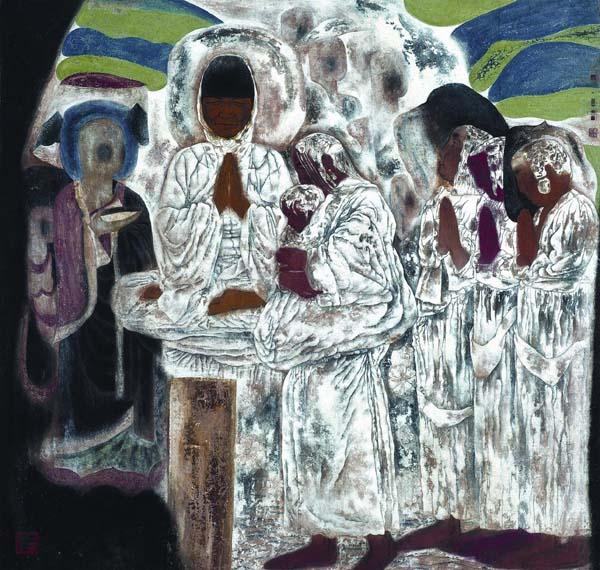

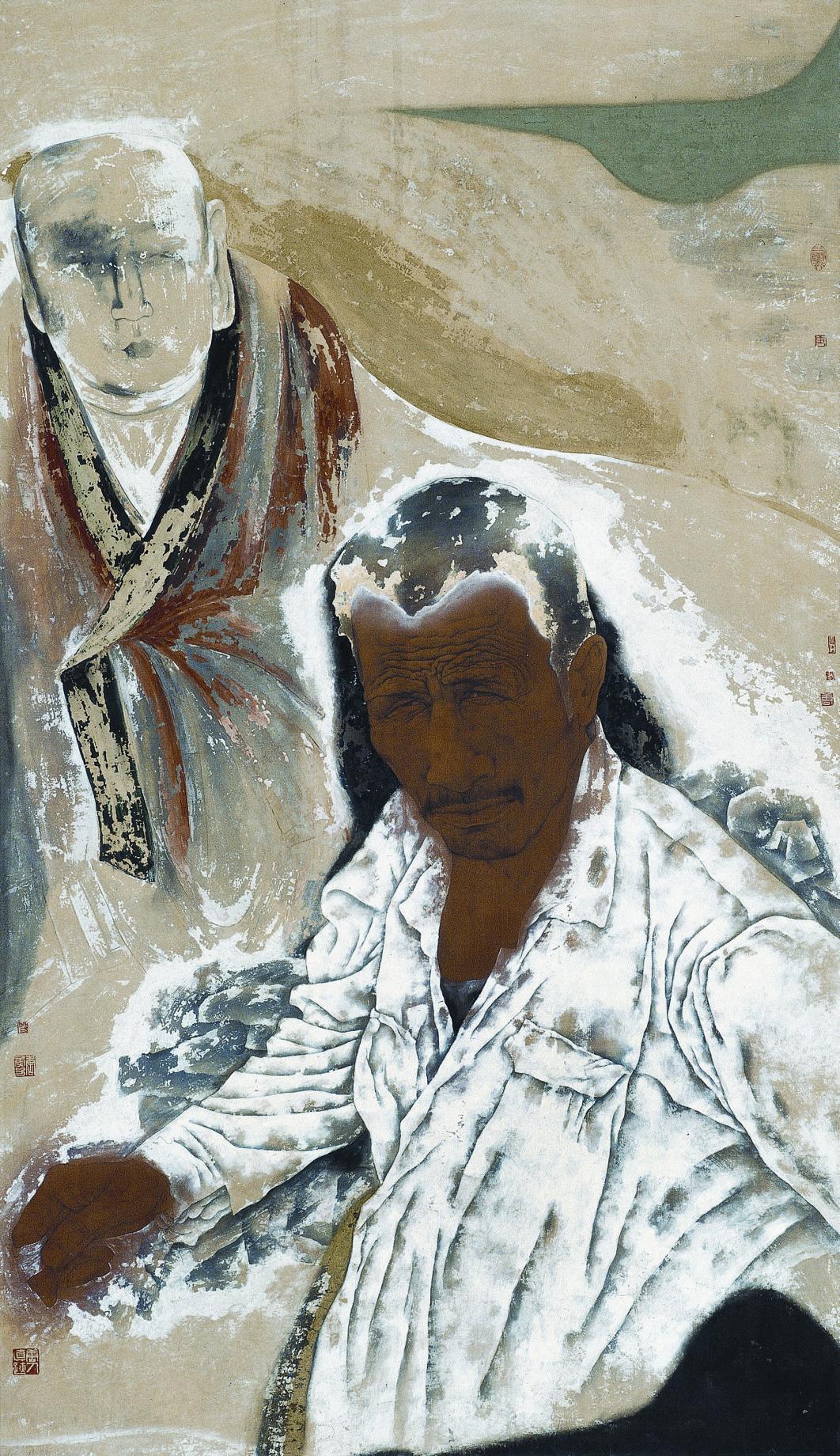

唐勇力是具備歷史畫創作的堅實專業基礎的。他不是那種只能玩筆墨畫小品的文人畫性質的畫家。幾十年來,他一直在研究中國傳統壁畫經典──敦煌壁畫。他的繪畫創作也大多如敦煌壁畫一般,人物眾多,結構復雜,場景大型,色彩瑰麗。由于專業方向為人物畫,他又具備堅實的寫實能力,素描造型能力極強。畫法上兼工帶寫,自由淋漓,不拘一格。多年來,唐勇力的人物畫創作如《大唐盛世》《敦煌之夢》《大唐雄風》等,都是一些場面浩大,人物眾多,氣勢恢宏的大型創作。應該說,在當代畫家,尤其是當代國畫家中,能駕馭大型主題性題材有如唐勇力者是不多的。也因為這個原因,文化部相關領導把“新中國的誕生”這個艱巨而重要的創作任務交給唐勇力算是相當正確的選擇。這一安排,也為經典的問世奠定了基礎。

經典的創作當有相當的難度,否則一般的人人皆可為的創作亦難稱經典。唐勇力此畫創作難度之大,光資料收集這第一關就不好過。大半個世紀以前的開國大典,要尋找其原始檔案和形象資料已相當困難。唐勇力通過為毛澤東拍照的攝影師,找到當時的紀錄片,全國政協的已模糊不清的合影照及種種畫冊、資料等,試圖去還原當年應該參加開國大典的全體63位中央政府委員的形象,這其中又有形象的模糊,年紀的出入,角度的變化,表情的制約等問題,結果竟然是“大部分形象及重要的人物形象不符合時代、角度、表情等要求,必須要尋找合適的圖片形象作為形象地刻畫塑造的資料,才能順利地把草圖進行下去,這是《新中國的誕生》成功與否的決定性因素。其中有三十多位委員的形象都是從當時第一屆政協會議前后的合影照片中找到的,照片不清晰而且頭像大小只有指甲蓋那么大,在搜集的幾千張照片中邊尋找邊在構圖中細化形象”。這其實也是《國家重大歷史題材美術創作工程》眾多參與者不敢選擇這個本來當屬重中之重的題材的原因之一。

要畫出場面如此壯闊的大尺幅畫面,涉及的繪制上的專業技藝及所付出的精力、體力、時間都是當今畫家們難以想象甚至難以承擔的。為了繪制這么一幅巨大尺寸的作品,唐勇力在郊區租了大畫室,在整整三年的創作時間中拒絕了大多數的社會活動,閉門謝客,一心創作。收集和研究開國大典的資料、文獻,采訪相關人員,整理摞疊至一人高的多種畫冊及圖像資料就用了半年的時間。繪制草圖雛形并使之細化更是一個非常艱巨、繁瑣,而且最耗精力和時間的過程。這么大的畫這么多的人物,繪制的過程就是一個既耗精力又耗體力的艱巨過程。聽聽作者自己的創作體會:“一筆一筆,一點一點地向前推進,每位人物的形象服飾用去大約三至四天的時間,63位人物用了足有兩百多天。……調整定位,顯現畫面的整體效果,每個細部都要調整,每塊位置,人物的形象,五官的再深入刻畫,臉部的塑造與刻畫進行了五遍之多……中國畫《新中國的誕生》的創作過程,從開始接受任務,搜集資料開始到最后全面調整(2009年8月中旬)整整用了近三年的時間,畫了數百張的草圖、肖像、頭像等素描稿,光是筆與紙的接觸時間就有三千多小時,如果一天按照8個小時來計算的話,天天畫,也要用一年半的時間。”光畫面的調整就是一個難以想象的工作:“這一階段的組合調整及形象的再修改進行了五十多次,每動一個細節,一個人物的形象的調換位置都牽動整體,反復調整,反復斟酌,人物的高矮胖瘦,互相之間前后關系,每組人和每組人之間的關系,主席、副主席、委員的位置關系,都做了細致的調整。”我曾好奇地問過唐勇力,天安門城樓后邊那些雕花窗格你可能是找學生幫忙的吧?我知道,近十年的兩大美術工程各創作組大多專家領銜,學生徒弟出力者多。而唐勇力這幅作品背景所占面積太大,繪制雷同化的窗格,可是件單調重復含金量又太小的低檔次工作。回答卻完全出乎我的意料。唐勇力說,全畫每個部位的繪制工作都由我一人親自完成,雕花窗格也不例外。唐勇力全畫每個細部都是可以細品細讀的。你去看這些雕花窗格,每個窗格中每一根線條,每一處暈染,都有虛實濃淡運筆走線積色積墨上的不同變化和講究。唐勇力說,“這幅作品背景窗格更是效果中的要點,因此也下了很大的功夫,一遍一遍添加色彩,強調窗格內的效果,可以說是費了不少心思”。這可是在全畫818880平方厘米的巨大尺幅中一厘米一厘米地細摳。既有局部的講究,又有全局的效果,精益求精,一絲不苛,整整三年幾乎與世隔絕的匠心經營。光這點,當今浮躁至極的全國畫壇,有幾人能做到?什么是經典?唐勇力的《新中國的誕生》當之無愧就是這種匠心經營的經典!

唐勇力的《新中國的誕生》之所以在《國家重大歷史題材美術創作工程》發布之初無人敢接招,其中有個最大的原因,是董希文的《開國大典》早已赫赫然地屹立于20世紀美術史中,成為無可爭議的經典。最初接此任務時,唐勇力聽到靳尚誼先生介紹董希文的《開國大典》“已經把畫畫絕”的時候,心中已生巨大的壓力。但經過三年的艱苦創作,當唐勇力的《新中國誕生》這幅巨大的作品已經氣宇軒昂地掛在中國國家博物館正廳中央的墻上時,而董希文先生的油畫《開國大典》也在同一大廳里陳列于同樣顯著的位置時,兩幅關于新中國開國的同一題材自然是沒法不比較的。其實這種比較也頗有意義。

兩幅作品最大的區別,其實是創作觀念的區別。

董希文在20世紀50年代初創作《開國大典》時,正值“解放”之時,人民對中國的未來充滿了美好的憧憬,對共產黨的領袖毛澤東充滿了感激和尊崇,那是一個“毛主席萬歲”和“東方紅,太陽升,他是人民的大救星”的時代。毛澤東被置于畫面絕對中心的位置,也占據了視覺關注的絕對中心。其他如朱德、劉少奇、周恩來等六七位領袖們被側身安排在后排左下角,其他五十多位人民政府委員則被畫面舍棄。新中國藍天白云的“明朗的天”,和以遠遠的,意氣風發的天安門前參加典禮的民眾和無數的紅旗,占據了畫面對角線構成的一半的空曠背景,以襯托出正在宣布中華人民共和國成立的毛澤東的偉岸身軀。董希文所主張的油畫民族化傾向,使其畫面如年畫一般色彩明麗,紅色的地毯、紅色的燈籠和圓柱與廣場上的紅旗相呼應,構成紅色的主調,與藍天白云相對照,為《開國大典》安排出中國革命喜慶與勝利的基調。這種創作方式,頗似后來被稱作“革命的現實主義加革命的浪漫主義”,即“兩結合”的創作手法。當然也為我們留下了50年代真實的革命激情。

唐勇力的創作觀念則是“尊重歷史,但又強調繪畫的藝術性”。“歷史題材繪畫的藝術特性是創作的基本準則。這一原則不能動搖,現實主義和浪漫主義相結合的創作理念是我這次重大歷史題材創作全過程的指導思想”。唐勇力把63位政府委員全部畫在畫面上,盡管當時并非所有的委員都在臺上。或許,在唐勇力看來,“新中國的誕生”是全體中央人民政府委員領導全國人民英勇奮斗的結果。尊重歷史場景,確定在“開國大典”的“開國”兩字的深刻含義上,將所有當時政府委員63人全部畫在畫面上,在天安門城樓上一字排開(采用現代領導人分布站位的方式),以正面攝取角度,毛澤東主席居中,六位副主席及五十六位委員分排兩側,顯現出中華人民共和國中央人民政府完整的政府機構,氣勢宏大,莊嚴肅穆。毛澤東主席盡管居中,卻仍然在整個領導集體之中未被刻意突出。這其實也是歷史的真實。或許,把沒能真正上臺的委員一并畫上,是他的“現實主義和浪漫主義相結合”吧?這種歷史觀反映出的顯然是當代人反觀歷史時一種客觀而冷靜的態度。

這種歷史態度直接反映在人物形象的刻畫上。如果董希文的《開國大典》是以“解放”的欣喜和對美好未來的憧憬為基調,畫面所有的人物也都沉浸在這種美好與歡樂之中。如畫面中除正在宣布中華人民共和國成立的毛澤東是莊重,高崗有些嚴肅外,其他人都是喜悅,周恩來有矜持的笑意,劉少奇的微笑含蓄,朱德更是一種由衷的欣喜。其他大多或會心的微笑,或真心的快樂……但作為經過艱苦卓絕的奮斗,才換來新中國“開國”的莊嚴時刻,在這個意蘊極為豐富難以言說的時間節點上,這些政治領袖們的心理活動肯定不只是喜悅!今天在我們能看到的毛澤東宣布“中央人民政府成立了”那一瞬間的新聞圖片上,包括毛澤東及周圍所有的中央人民政府委員們,的確沒有一個人在笑。可見,董希文的《開國大典》,是用民眾歡呼中華人民共和國成立,和對未來的美好愿望的歡樂心理,用“浪漫主義”的理想手法去處理這個特殊重大的政治時刻的。唐勇力用的則是“現實主義”的態度去處理人物的描繪。由于描繪的人民政府委員很多,人物間除了職務、級別及服飾、高矮等造型上的穿插安排外,在每人的神情刻劃上,唐勇力頗具匠心。這里固然有喜悅與欣慰,但也有莊重與嚴肅;有凝重與深沉,也有平靜與專情;一群南征北戰的將軍們,以深沉而凝重的眼光望著天安門前的遠方,這片由他們打下的江山會變成什么樣呢?一群曾為民主和正義而與國民黨專制斗爭過的文人們,在微笑、沉思,也在冷靜與凝想中望著前方,有的,甚至在沉靜中無明確的情感傾向,他們又在期盼著什么呢?如果說,董希文創作《開國大典》時他心中共和國的前景一片光明,那么,當唐勇力在中國重新崛起成就輝煌的今天,在距開國大典已逾大半個世紀的現在,再回首凝視著開國大典中這些創造歷史的開國元勛們,遙想著天安門上這些創造者們自身風云際會波譎云詭已成歷史的人生,他的創作態度肯定不會如董希文一般單純……這或許是唐勇力《新中國的誕生》中央人民政府委員全體出席,且委員們神態不一各具性情的原因。我相信,63位中央人民政府委員各自不同的神情,在唐勇力那里雖都有各自歷史的性情的依據,但也肯定有唐勇力自身的情感態度。這或許又是唐勇力現實主義與浪漫主義結合的又一方式吧?當然,在圖像資料或欠缺,或質量太差,或不合要求的情況下,還要設計出委員們各具特點的神情,這難度就太大了。

用中國畫的方式畫如此大型的歷史畫,這是唐勇力給自己出的又一難題。在整個20世紀美術史中,歷史畫領域我們固然也可以舉出蔣兆和的《流民圖》和王盛烈《八女投江》這樣的水墨寫意的作品,但就重大歷史題材和尺幅巨大之大型歷史畫作品而言,用國畫的方式作表現的在此次大型歷史創作工程之前還少見。原因很簡單,以“不求形似”為特征的文人水墨寫意不具此寫實的特征。古典文人畫大多在“逸筆草草”的水墨寫意小品中自抒情性即可。而油畫具備的高度寫實功能,使新中國成立以來的歷史畫創作基本都是在油畫領域中進行。如董希文《開國大典》用油畫的方式表現,其人物的神情、體態、質感,畫面的體積感、色彩、環境氛圍等,都有恰到好處的準確表現。這也是靳尚誼認為董希文“把畫畫絕了”的原因之一。但國畫,即使是工筆畫,就根本沒有上述要求。例如中國畫追求平面性、虛擬性、裝飾性,其造型即使寫實,仍偏重于用線條,色彩運用則偏向于平涂。這些,與油畫寫實偏于視幻覺的真實感表現完全不同,表現的手法乃至欣賞的方式都全然相異。由于中國畫界以水墨寫意為正宗,而水墨寫意這種要求下筆而分凹凸,難以反復更改反復斟酌的繪畫樣式,與超大尺幅造型嚴謹結構復雜的大型歷史畫極不相宜,故中國畫一直與寫實性重大題材之歷史畫無緣。唐勇力因為研究敦煌壁畫數十年,他在這種東方式大場面控制,壁畫技法的運用,中國式人物造像特征的把握,西方式素描式光影造型與中國式虛擬線描的結合,平面化的空間關系與人物背景環境關系的處理,裝飾性平涂式色彩與真實再現的矛盾的調和,及相關材料、技藝方面都積累了相當豐富的經驗。他的《新中國的誕生》就是他數十年經驗積累的成果。從這個角度看,唐勇力的《新中國的誕生》與董希文的《開國大典》不僅具有畫種間的異曲同工之效,而且為中國畫表現寫實性重大題材積累了寶貴的經驗。

把董希文《開國大典》與唐勇力的《新中國的誕生》兩相比較,可見兩者的確是觀念、技藝乃至畫種間、東西方藝術間不同特點的區別,兩位畫家體現了各自時代的思想觀念和藝術追求,他們卓越的藝術使其成為能夠代表各自時代藝術特征的經典。對題材一樣而創作方式不同的兩件作品作比較是極有意義的,但在兩件同樣優秀的作品間作粗率而主觀的優劣高下的比較顯然是錯誤的。

值得指出的是,任何經典的創造都不可能是刻意而為。董希文、唐勇力懷著極大的熱情去認真處理一個重大的歷史題材,他們超人之絕技,一絲不茍的態度,完美主義的追求,不計代價與時間的忘我付出,加上時代精神的典型體現,題材本身的歷史經典價值,諸種因素合在一起,才使其藝術的創造成為歷史之經典。

面對中華民族正在重新崛起這樣一個千年難遇的黃金時代,我們當然應該有與這個偉大時代相稱的一大批歷史畫經典問世。只是,這樣一個偉大的時代,不應該只有唐勇力和他的《新中國誕生》這一幅歷史畫經典。