萬億大減稅 盤點受益行業

近期數據顯示經濟下行壓力加大,房地產銷售放緩,企業盈利增速回落,且貿易摩擦影響下,出口面臨下行風險。在2018年最后一天公布的經濟數據中一個關鍵數據PMI,讓市場大跌眼鏡,2018年12月份,中國制造業采購經理指數(PHI)為49.4%,比上月回落0.6個百分點,低于榮枯臨界點,創下2016年3月以來新低。

2019年經濟面臨較大壓力已經成為市場共識。作為減輕企業成本,激發消費者消費活力的重要舉措,減稅已經成為市場2019年的最令人期待的政策之一。2018年12月19日在北京舉辦的中央經濟工作會議明確強調“實施更大規模的減稅降費”。同時,財政部等也多次表示,正在抓緊研究更大規模的減稅、更加明顯的降費措施,進一步降低企業成本,激發市場活力。根據券商測算,2019年若僅以企業“增值稅三擋并兩檔”保守測算,就將實現至少5000億稅收減免。若企業所得稅、增值稅和個人所得稅的減免同時發力,減稅規模起步就有望超過萬億。

中國稅負國際比較幾何?

從國際認可的狹義到廣義宏觀稅負三個標準的情況看,我國宏觀稅負水平僅在廣義宏觀稅負對比中排名較為靠前,其余兩個標準的對比均處于中等水平。

在狹義的統計口徑下(稅收,GDP),我國宏觀稅負水平在國際主要經濟體中居后。最狹義的宏觀稅負僅僅考慮政府稅收收入,以可比數據看,2016年我國宏觀稅負占GDP比重僅為18%,雖然與發展中國家印度(16%)、墨西哥(15%)、巴西(15%)相比,我國宏觀稅負水平略高,但相比南非(29%)、巴西(23%)、俄羅斯(19%)等發展中國家依然稍低。而相比瑞典(34%)、比利時(31%)、法國(29%)、加拿大(27%)等發達國家,我國宏觀稅負水平顯著偏低。

在稍廣義的統計口徑下(OECD口徑),我國宏觀稅負水平在國際主要經濟體中同樣較低。稍廣義的宏觀稅負在稅收的基礎上考慮了社保基金收入,即稍廣義的宏觀稅負一(稅收+社會保障基金收入)/GDP。2016年我國對應的宏觀稅負占GDP比重僅為24名,在發展中國家如泰國(19%)、俄羅斯(25%)、巴西(34%)等發展中國家排名靠后。同時遠低于法國(45名)、比利時(44%)、德國(38%)等發達國家水平。

在最廣義的統計口徑(IMF口徑)下,我國宏觀稅負水平在國際主要經濟體中排名相對靠前。廣義的宏觀稅負將政府全部收入均考慮在內,即廣義的宏觀稅負-政府全部收入/GDP,IMF《政府金融數據手冊》中將一般政府收入分為稅收、社會繳款、贈與、其他收入四類。根據我國政府財政預算體系,我們將政府一般公共財政收入、政府性基金收入、國有資本經營收入、社保基金收入均納入廣義稅負的計算中。

在IMF口徑下,2016年我國對應的宏觀稅負占GDP比重僅為29名,遠低于法國(53%)、德國(44%)、加拿大(40%)等發達國家水平,而即使與巴西(42%)、南非(37%)、俄羅斯(37%)、哥倫比亞(30%)等發展中國家相比,我國最廣義口徑下的宏觀稅負水平同樣較低。

在IMF統計口徑中,我國政府總收入并未納入國有土地使用權出讓金和社保基金收入中的財政補貼,主要是基于我國財政收入中土地出讓金存在等價交換性質,即政府在獲得貨幣資金收入時是以等價土地使用權出讓為代價的,因此并未納入宏觀稅負的統計中,此外社保基金中的財政補貼是通過稅收等其他收入對社保基金賬戶進行補貼,為避免重復計算,也會進行剔除。

如果我國政府收入在IMF的口徑中加上土地出讓金收入和財政補貼,我國宏觀稅負占GDP比重將達到35%(土地出讓金貢獻5%,財政補貼貢獻1%),排名明顯靠前,超過美國、瑞士等,但依舊低于俄羅斯、南非、巴西等金磚國家。

萬億大減稅從何而來?

如果將國家比作一個產業鏈,政府作為產業鏈中的一環,減稅可以理解為向上下游讓利。但現實的問題是,隨著經濟下行,財政收入增速出現了大幅下降,制約了減稅的能力。

18年10、11兩月,我國財政總收入、稅收收入增速均出現了負增長。雖然在過去兩年的4季度,財政收入和稅收收入增速也曾出現過負增長,但都是出現在11月以后,今年則是提前到10月份。而上一次稅收增速在10月份出現負增長,還是在全球金融危機的2008年。從稅收的結構來看,11月的國內增值稅收入同比下降1.2%,國內消費稅收入同比下降71.3%,企業所得稅收入同比下降9.4%,個人所得稅收入同比下降17.3%,四大主要稅種全部出現負增長,說明財政收入面臨了巨大的減收壓力。

財政收入的大幅下滑反映近期經濟下行壓力加大。從開源和節流兩個方向考慮,節流的操作性顯然更強。綜合多個機構的分析,主要有以下三個方向。

一、減少財政支出,壓縮行政基建。與美日等發達國家相比,我國財政支出當中用于經濟建設和行政支出的比例過大,存在壓縮空間。18年前11個月,我國公共財政支出中,城鄉社區事務、農林水事務和交通運輸等相關經濟建設支出合計占比接近25%。根據IMF的統計,15年我國財政中經濟事務支出占比高達28%,約是美國、日本等發達國家的三倍左右,與印尼、泰國等新興市場國家相比也約是其兩倍左右。

此外,我國財政支出結構中雖然行政支出看似不高,但主要原因在于2007年財政支出口徑有所調整,部分行政支出被分散到其它支出功能科目中去,而我國事實上存在著較多的財政供養人員,以窄口徑的公務員數量而論,16年底我國僅有719萬人左右,但按照08年披露的公務員與財政供養人員比例估算,16年我國財政供養人員規模接近4300萬人,平均每百萬美元GDP供養財政人員3.8人,約是美國的4倍、日本的6倍。

19年,我國的財政支出規模估計會達到22萬億,如果能夠減少5名的經濟建設或者行政支出,就可以釋放超萬億的資金用于減稅。

二、推進國企混改,出售國有資產。我國過去大量的財政支出用于經濟建設,形成了大量的國有資產,因此也可以盤活存量國有資產用于減稅。

根據《國務院關于2017年度國有資產管理情況的綜合報告》,2017年全國國有企業(不含金融企業)資產總額183.5萬億,負債總額118.5萬億,國有資本及權益總額50.3萬億。2017年我國國有金融企業資產總額241萬億,負債總額217.3萬億,形成國有資產16.2萬億。此外2017年,我國行政事業單位資產總額30萬億,負債總額9.5萬億,凈資產20.5萬億。

簡單加總凈資產之后,17年我國國有凈資產總額約為87萬億。如果能夠進一步推進國企混改,例如出售國有企業部分股權,哪怕僅僅是出售國有凈資產的1名,就等同于籌資近1萬億用于減稅。即便不出售國企股權,如果能大幅增加國企分紅,也能給減稅籌資。2017年中國國有企業利潤總額達到2.9萬億,而由國企利潤上繳形成的國有資本經營預算收入只有2580億。國有經濟作為我國經濟的重要支柱,可以考慮增加國企利潤上繳比例,來為我國經濟發展做出更大的貢獻。

80年代的撒切爾通過減稅治好了“英國病”,而且沒有增加財政赤字,靠的就是出售國有企業股權,不僅減輕了居民和企業的稅收負擔,而且由于民營企業效率相對較高,因此對企業的經營效率也有提升。

三、增加財政赤字,舉債減稅。80年代美國的里根實施了兩次大規模減稅政策,帶領美國走出滯脹陷阱、步入到了繁榮時代,其減稅靠的就是政府舉債。

相比之下,中國的政府債務率還不高,具備短期上升的空間。目前中國的國債和地方債總余額為32.7萬億,按照18年預計約90萬億GDP測算,政府債務率為36%,但這是只是公開的政府顯性債務。而實際上我國存在規模龐大的政府隱性債務,主要是地方政府通過不合規的操作或者變相舉債產生的,機構測算的政府隱性債務規模在30萬億左右,但這部分債務嚴格來說并不能都算成是政府債務,假定政府和市場各承擔一半責任,那么我國政府的總債務水平約為48萬億,約為GDP的53%。而按照國際清算銀行的數據,17年中國政府債務率約為47%,與測算大致相當。

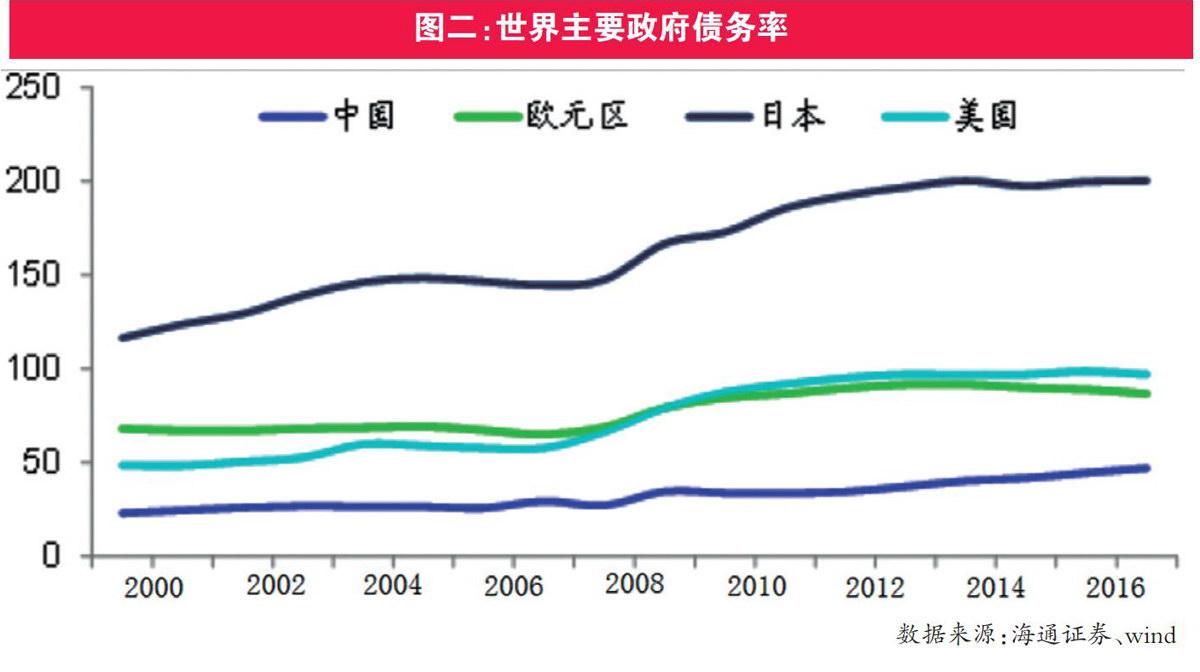

按照中國50%左右的政府債務率,目前依然遠低于美國的97%、日本的100%,歐元區的87%。特朗普在政府債務率高達97%的情況下依然可以發動萬億美元的減稅政策,而我國政府債務率遠低于美國,這就意味著我國具備較大的舉債來減稅的能力。

關注家電、紡織服裝等

19年的減稅可以雙管齊下,一是給居民減稅、二是給企業減稅。個人所得稅專項扣除已經在今年1月份開始實施,預計其可以給居民部門每年減稅1000億元左右。給企業減稅可以考慮下調企業所得稅稅率。我國當前企業所得稅稅率為25%,企業所得稅規模約為3.5萬億,如果可以將企業所得稅稅率從25%下調至20%,就可以給企業部門減稅7000億。

當然,增值稅最有可能下調。作為中國最大稅種,占稅收比例達39%,最具備下降空間。同時,增值稅是流轉稅,其下調以后居民和企業都可以受益。此外,政府部門也曾多次放風將增值稅“三擋并兩檔”以下調稅負,具備操作預熱基礎。

民生證券、中銀國際等機構的測算,“三擋并兩檔”的方案,保守估計將當下“16%、10%、6%”的三擋稅率修改為“15%、5%”兩檔。這將使得整體增值稅下降約1.4~1.5個百分點,減稅規模在6200億元到6500億元之間。這一測算數據與海通證券增值稅整體每下降1%,減稅超過5000億元的假設相當。

在此,我們選用光大證券增值稅“14%、8%、6%”不降檔的保守降稅方式做靜態測算進行分解。利用公式計算增值稅稅率調整后,各行業凈利潤規模及盈利能力的變化。因為模型中涉及過多假設,且不同行業和不同公司能夠取得的減稅紅利千差萬別,測算過程較為復雜,不過多贅述。根據其測算結果,在28個中信一級行業中,24個行業的盈利規模表現提升,凈利潤增幅基本在0%~40%之間,對應ROE增幅在0%~3%之間。

消費和科創類行業盈利能力更受益于稅率下調。利潤規模提升幅度在20%以上行業有7個,分別是通信、農林牧漁、汽車、國防軍工、建筑、商貿零售、計算機,ROE提升幅度在1.5名以上的行業有8個,分別是家電、汽車、建筑、通信、醫藥、農林牧漁、商貿零售、電子元器件。

然而,實際情況與測算之間存在著巨大差異。增值稅的性質是價外稅、流轉稅,由企業替國家代收、消費者實際負擔。如100元產品,16名增值稅,公司售賣價格為116元,但確認收入僅為100元,16元為代國家收取。公司獲得的減稅紅利直接與公司在行業中上下游的議價能力直接相關,即116元產品,減稅后114元售賣,但強勢企業能夠堅持116元售出,吃到下游的減稅紅利后,又在上游逼迫供應商降價。

但是這種理論上的減稅紅利,忽略了經濟周期的影響。減稅通常發生在有通縮風險的經濟下行階段,這個時期由于物價下行壓力較大,市場中企業對消費者的議價能力較弱,這意味著減稅紅利大部分(甚至全部)都將由消費者獲得。而在蕭條期,消費者獲利后,更多會給常規消費品行業帶來積極影響,這使得測算容易高估減稅對大部分行業利潤的正面影響,又忽視消費品的利好。

例如家電作為中國優秀產業的代表,成熟的產業結構造就了其較強的市場談判勢力,能夠將更多的減稅紅利轉化為自身的盈利,但也有共同的原因,即增值稅的流轉稅本質。增值稅作為流轉稅,消費者是最終稅負者,并且由于增值稅的累退性質,越是低收入者實際的流轉稅稅負越重。所以,降低增值稅稅率最終是會對消費者有利,而且越是低收入者,所享受的減稅優惠程度就越大。

也就是說,從最終稅負的角度看,削減增值稅最終有利于提升消費者的消費能力,進而有助于改善消費品生產企業的經營狀況。從統計數據來看,相比于食品飲料、醫藥等必需消費品而言,更受益的是家電、紡織服裝等可選消費,這意味著削減增值稅有利于消費升級。