從語氣詞、嘆詞看上古漢語聲調構擬*

倪博洋

南開大學文學院 天津 300071

提要 上古漢語的一些特殊詞類在構詞上具有聲音理據,如聯綿詞、擬聲詞、語氣詞、嘆詞等,這些材料能作為上古聲調“音段起源說”的內證。先秦文獻中,語氣詞、嘆詞的聲調在四聲分布上不均勻,平聲數量最多。參考民族語與現代方言,可以看出這種四聲失衡的情況之所以產生,是因為平聲在音節形式上是不帶標記的CV結構,上、去二聲則可能是帶有韻尾的CVC結構。漢語平、上、去三調在上古的決定性區別是音段而非音高。

1 引言

上古漢語是否有聲調引起了眾多討論(如王力1985:73-81;奧德里古爾2010;梅祖麟2010;鄭張尚芳1987;潘悟云2000:154-163等)。近三十年來,奧德里古爾(2010)首倡的“韻尾起源說”影響最大,但學界仍然存在一些批評意見,如徐通鏘(1998;2001)從方法論角度質疑漢藏語的聲調能否進行歷史比較研究;聶鴻音(2003)、丁邦新(2008)就域外對音材料的可靠性加以考察等。總結來看,這些探討深化了漢語聲調起源的研究,但仍沒有徹底解決這一問題。

當代學界的主流觀點可以歸納為兩類:一類認為能根據詩歌押韻等材料系聯出上古漢語的各個聲調(但調類的數量還有爭議);另一類認為這些“聲調”彼此間的區別是某種音段成分而非音高。這兩類觀點我們簡稱為“古有四聲說”與“音段起源說”(包含“韻尾起源說”)。相應的,持這兩說的學者所使用的論述材料往往也有兩分的趨勢,“古有四聲說”主要從押韻、諧聲、通假、異文、聲訓等傳統語文學材料入手,“音段起源說”更傾向于使用近代才關注的民族語關系詞、域外對音等外部材料。這些材料性質不同,在論證上也各有薄弱之處。如根據民族語中聲調產生的情況可推知漢語聲調最早是音段特征的伴隨成分,但這種伴隨音高何時獨立難以確定。而由于上古缺乏明晰的記音手段,除零散的漢藏同源詞、域外對音、“譬況”注音外,大部分文獻材料都只能反映上古聲調的“類”——彼此的分合關系,而非上古聲調的“值”——這些“類”之間的具體區別。這種論證材料帶來的問題制約著上古聲調問題的解決。上古音研究較為理想的論證過程是先從漢語文獻記載上找到突破口,繼而在學界建立起科學的比較原則之后(這一環節還有待完善)尋求民族語的支持,最后構擬出具有解釋力的音值。而在內證環節上,“音段起源說”的論證稍嫌薄弱,需要補充。

2 “音段起源說”已有的內證及其共性

“音段起源說”并非完全不注重漢語文獻。一方面,“音段起源說”能解釋“古有四聲說”提出的大多數文獻現象。比如從構擬形式上看,“韻尾起源說”似乎只能解釋《詩經》押韻中的同調自押,不能解釋異調通押,但實際并非如此。一是,異調通押包括舒促通押,“古有四聲說”只能將平入相押解釋為例外或韻寬,而“韻尾起源說”構擬的CV(上聲)、CVh(去聲)等音節形式在同CV(平聲)結構押韻時,要比與CVC(入聲)結構押韻時,聽感上的差異要小。平入可以通押,平上去自然也可以通押。二是,有學者認為《中原音韻》時代入聲仍存在喉塞尾-(麥耘2009:141),元曲作者為“廣其押韻”而將入聲與舒聲通押,可見CV與CV可以押韻,這一現象也出現在現代的方言民歌中(邢向東2003)。

另一方面,持“音段起源說”的一些學者在立論時也利用了漢語文獻內證,并在方法論上存在共性。丁邦新(2008:332)通過統計發現《詩經》、《論語》、《孟子》三部書中的“雙音節并列語”總是按“平上去入”的順序排列,認為“這一種自然的詞型如果用韻尾輔音來解釋是難以說明的。舉例來說,如果我們認為平聲是-d,上聲是-d,去聲是-ds,入聲是-t,我們無法了解何以收-d尾的平聲字經常會出現在-d、-ds、-t或其他類似韻尾的前面,唯有從聲調不同的角度才易于解釋這種詞型構成的緣故。”而潘悟云(2000:163)則認為,如果取消陰聲韻的-d尾構擬,則可認為“上古的平聲帶零韻尾或響音韻尾,上聲帶緊喉,去聲帶擦音韻尾,入聲帶塞音韻尾,如按韻尾的發音強度從小到大排列,正是平、上、去、入。也許造成四聲用力程度不一的原因不是調形,而是韻尾的性質。”我們認為后一種觀點的解釋力更強,因為如果認為漢語四聲排列順序由調型決定,那么就需要先假設《詩經》、《論語》、《孟子》所記錄的語言的四聲的調型完全相同,但該假設很難成立,因為這三部書在時間上從西周一直跨越到戰國,在地域上也有方言之別。施向東(2004)統計了《詩經》象聲詞的聲調,發現“平聲最多,為33例,上聲8例,去聲3例,入聲6例”,并在細致分析這些擬聲詞的語音形式后指出,“《詩經》時代陰聲韻部的平聲字沒有塞音韻尾”,“上古漢語上聲字有喉塞尾-”。陳鑫海(2017)對非雙聲疊韻聯綿詞的聲調分布狀況做了考察,認為漢語四聲產自音段特征,春秋時代上聲已經發展出獨立調值。

這些研究都立論于文獻材料而支持“音段起源說”。跟利用外部材料的研究相比,這類研究盡管數量少,但仍然可以總結出一些共性。一是研究手段上注重觀察四聲比例是否平衡。有些材料中的某一調類(多是平聲)占比極為突出,如施向東(2004)考察的《詩經》擬聲詞就以平聲最多。調類、調型與調值概念不同,在語音史上的發展軌跡也有差別。調類最為穩定,而調值發展最快,從而使調型產生變異。不同時地的材料在調類上的共同點不能用調型與調值來解釋。二是研究對象上雖然引入象聲詞、聯綿詞等材料,但是在過去的研究中未得到充分利用,因為這些材料在構詞上往往有語音理據,具有象似性,又偶爾突破語言固有的音系結構,被視為邊緣成分。這兩點共性啟發我們可以就上古聲調問題繼續從漢語文獻中挖掘新證據。

3 從語氣詞看上古漢語聲調

3.1 民族語語氣詞的音節結構

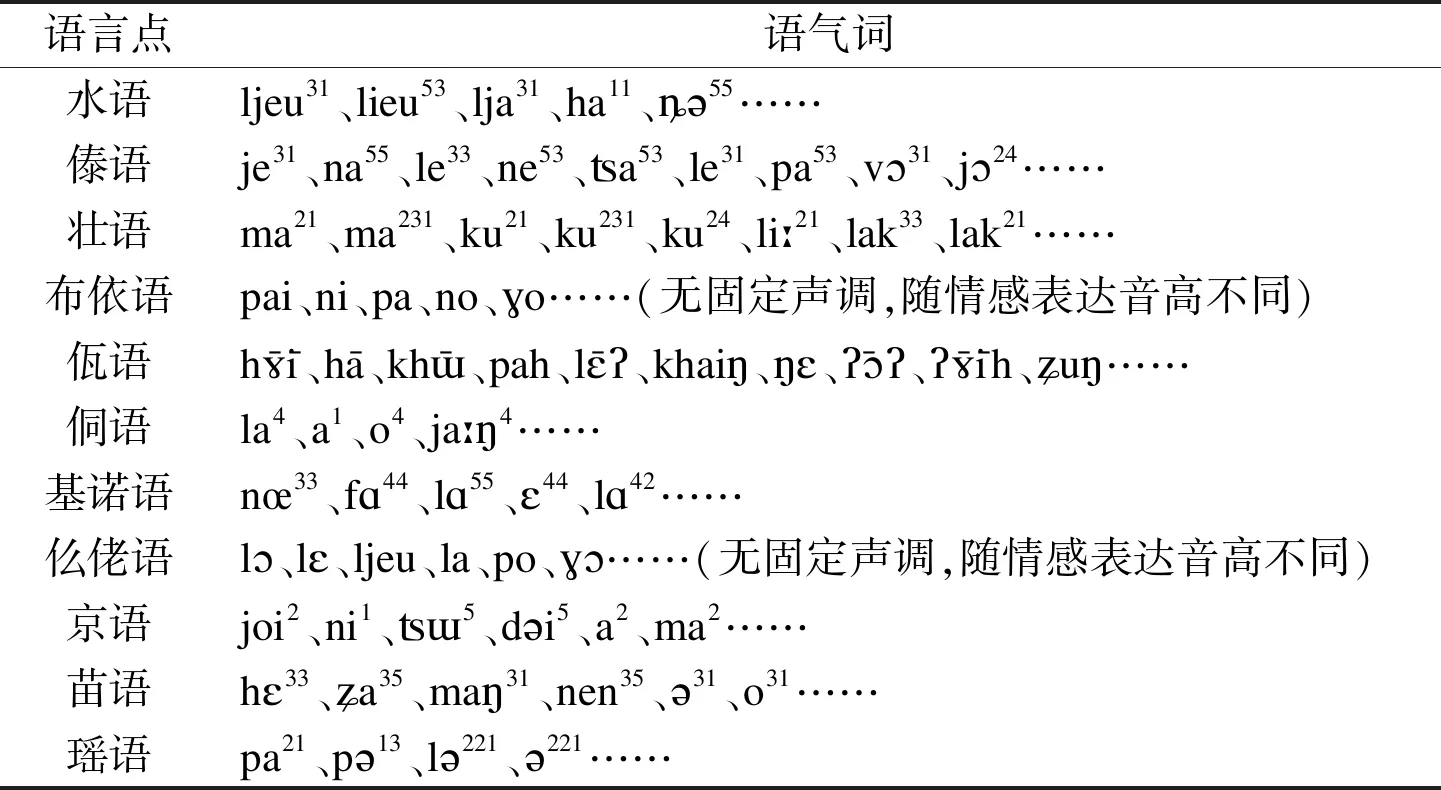

語氣詞有三個特點:1)語氣詞的作用是表達人們的情緒,而人們的喜怒哀樂在聲音表達上具有共性;2)語氣詞是一個封閉的詞類系統;3)根據各類語言調查報告,語氣詞廣泛存在于漢藏語中。因此,由于漢藏語言的語氣詞分布廣、成員少,故能進行較為可靠的比較;又因為語氣詞表達的是人類古今異域共通的情感,故利用共時的比較結果可以推測歷時的語言史面貌。先來看民族語中的句末單音節語氣詞情況,見表1。[注]表1中壯語、水語、傣語材料分別來自何霜(2007)、韋學純(2011)、楊琴芳(2010),其他民族語材料均來自“中國少數民族語言簡志叢書”、“國家民委民族問題五種叢書”、“中國少數民族語言系列詞典叢書”中的相關著作。本文表中用粗體表示語氣詞為CVC結構這種例外。

表1 民族語語氣詞例示表

語言點語氣詞水語ljeu31、lieu53、lja31、ha11、??55……傣語je31、na55、le33、ne53、?a53、le31、pa53、v?31、j?24……壯語ma21、ma231、ku21、ku231、ku24、li?21、lak33、lak21……布依語pai、ni、pa、no、?o……(無固定聲調,隨情感表達音高不同)佤語h、h、kh、pah、l?、khai、?、??、?h、?u……侗語la4、a1、o4、ja?4……基諾語n?33、f44、l55、?44、l42……仫佬語l?、l?、ljeu、la、po、??……(無固定聲調,隨情感表達音高不同)京語joi2、ni1、??5、d?i5、a2、ma2……苗語h?33、?a35、ma31、nen35、?31、o31……瑤語pa21、p?13、l?221、?221……

從表1中可以看出兩個規律:一是聲調語言中的語氣詞具備多種聲調,并且各調值在數量上沒有總的傾向性。二是在音節結構上,語氣詞絕大多數為CV(V/N)結構,這是因為人們在抒發感情時,會選擇可延長的開音節或者鼻音尾以配合詠嘆。比如楊通銀(2009:130)觀察到侗語的43個語氣詞中沒有一個CVC結構,認為原因在于CV結構“不可能再擴展或加長”。總的來說,民族語語氣詞的特點就是聲調自由,音節限定。

3.2 現代漢語方言語氣詞的音節結構

再來看與上古漢語關系更密切的現代方言。王玨(2013)指出,有輕聲的北方方言,往往語氣詞都是輕聲的,如華北官話、西北官話等;而沒有輕聲的南方方言,語氣詞都是讀本調,如閩語、粵語等,位于中間地帶者如江淮官話、西南官話的語氣詞則部分是輕聲、部分是本調。3.1節我們提出了民族語的語氣詞具有“聲調自由,音節限定”的規律,而大多數北方方言既失去了語氣詞本來的字調,又沒有 CVC 結構的入聲韻,因此不能作為驗證這一規律的材料。

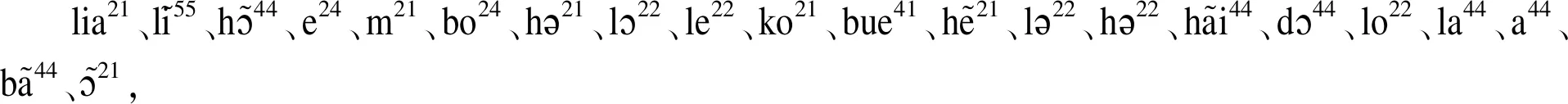

據王玨(2013)統計,今各大方言區中語氣詞最多的是粵語。方小燕(2003:129-165)對廣東話的語氣詞作了較全面的描寫,我們將其歸納如下表2。

表2 廣東粵語語氣詞表

語氣類型所含語氣詞陳述句la33、la55、lak33、a55、a33、ak33、ma33、ka33、kak33、?a33、k?33、l?55、l?33、l?21、l?k33、p?33、w?33、w?13、l?13、??55、??k55、l?i21疑問句a55、a33、a21、la21、ma33、ka21、ka33、kwa33、?a21、wa35、l?33、l?13、l?21、k?35、m?55、n?55、p?33、w?13、??k55、ha35、h?35、h?35祈使句a55、a33、la55、la33、l?33、??k55、l?i21感嘆句a33、w?33、l?33、l?55、p?33、w?21、ka33、la33、la55、tim55

根據表2,去掉重復,廣東粵語語氣詞38個,其中促聲字5個(表中粗體),占比13.16%,這些CVC結構的例外另有規律,見下文敘述。舒聲調中平調字比例高(18字,占比54.55%)的情形與閩語類似,在7個舒聲調(含下陰平)有4個平調,這個比例和字數比例明顯相關。

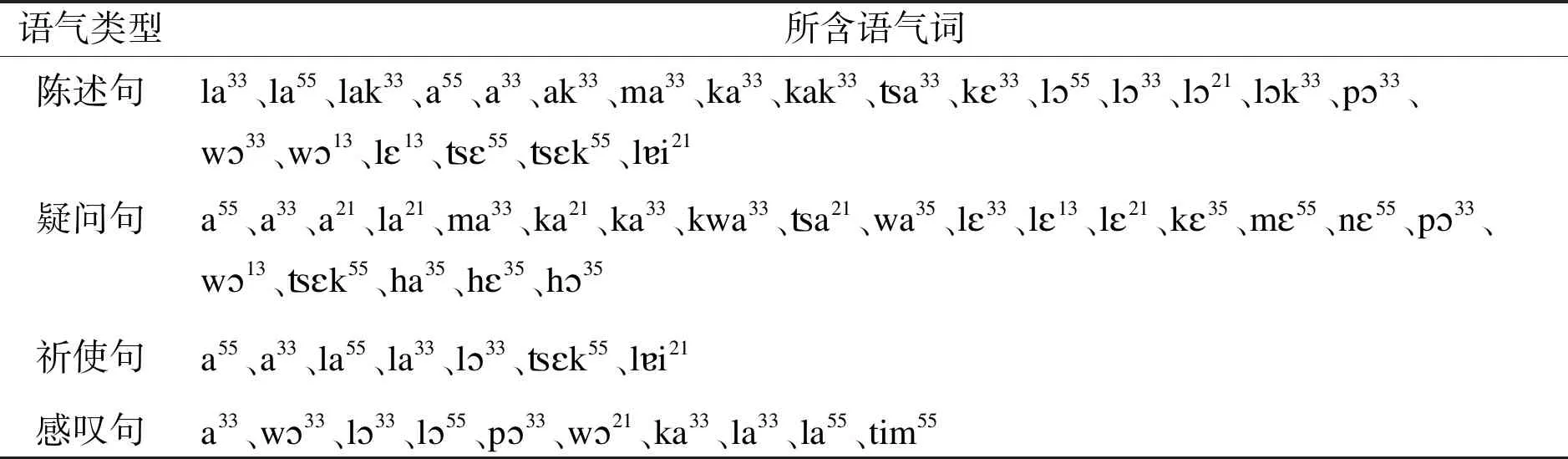

西南官話語氣詞既有輕聲又有本調,而且平調調類少,與閩、粵方言不同。其非輕聲語氣詞如成都官話如下表3(參看張一舟等2001:372)所示:[注]表3不計入因語流音變產生的變體,如a21→ia21。

表3 成都官話語氣詞表

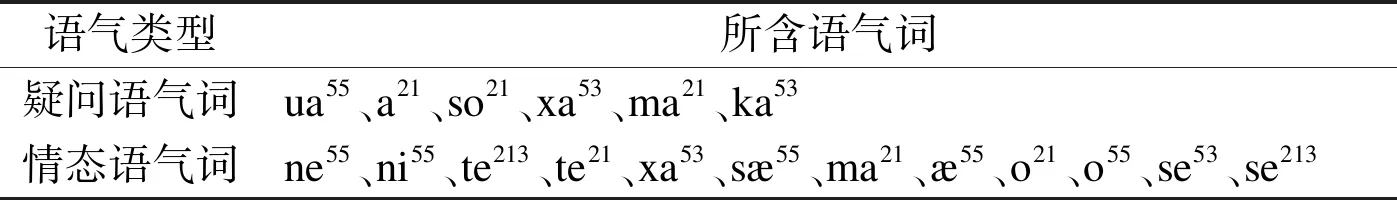

語氣類型所含語氣詞疑問語氣詞ua55、a21、so21、xa53、ma21、ka53情態語氣詞ne55、ni55、te213、te21、xa53、s?55、ma21、?55、o21、o55、se53、se213

成都話的4個調中只有1個平調55,而這個平調的數量在表3中占總語氣詞的三分之一,平調字占比與平調類占比也具有相關性,與閩語、粵語的情況一致。但由于成都話已經沒有入聲尾,所以無法觀察 CVC結構可否作為語氣詞在該方言中出現。

從以上選的三個點可以看出,漢語方言的語氣詞大多選擇最簡單的CV結構,介音或者韻尾出現較少,聲調上也沒有總的傾向性,與民族語情況一致。

3.3 上古文獻中的語氣詞

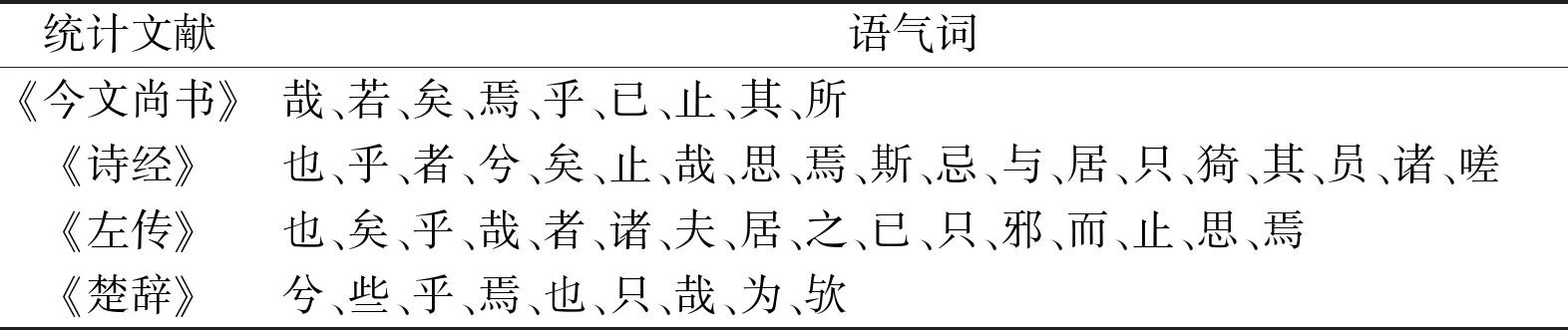

有學者認為“語氣詞的音節結構應該比較簡單”(金理新2013:416-417)。下表4、5是幾部傳世文獻中單音節句末語氣詞的使用情況及其四聲占比。[注]我們僅考察句末的語氣詞,《今文尚書》的統計來自錢宗武(2001),《左傳》來自何樂士(2012),《詩經》、《楚辭》來自申欣(2012)。

如表5所示,除了《今文尚書》,《詩經》、《左傳》、《楚辭》三書中的平聲語氣詞比例均超過了60%,這是一種特殊現象。假如上古漢語語氣詞沒有底層的制約條件,那么其聲調的分布情況應該與表1-3相同,符合前文總結的“聲調自由”規律。此處平聲比例遠高于其他三聲,說明上古漢語的語氣詞選擇有傾向性,這種傾向的形成可能有三種原因:音高、字數、音節結構。與民族語及方言相比可知,根據“聲調自由”規律,語氣詞的形式不受音高制約。從字數來看,上、中古漢語一直是平聲字最多(二分之一左右),但平聲總字數與平聲語氣詞數量沒有因果關系。比如廣東粵語的調類與中古漢語對應較為整齊,但廣東話語氣詞的上、下陰平與陽平調(來自中古平聲)合計起來只占總數的36.84%,遠遠小于表5中《詩經》、《左傳》、《楚辭》中的平聲語氣詞比例。否定音高、字數這兩種可能的解釋后,根據“音節限定”規律,我們認為只有平聲字才是語氣詞最常見的無標記CV結構,所以比例最高。

表4 上古漢語語氣詞統計表

統計文獻語氣詞《今文尚書》哉、若、矣、焉、乎、已、止、其、所《詩經》也、乎、者、兮、矣、止、哉、思、焉、斯、忌、與、居、只、猗、其、員、諸、嗟《左傳》也、矣、乎、哉、者、諸、夫、居、之、已、只、邪、而、止、思、焉《楚辭》兮、些、乎、焉、也、只、哉、為、歟

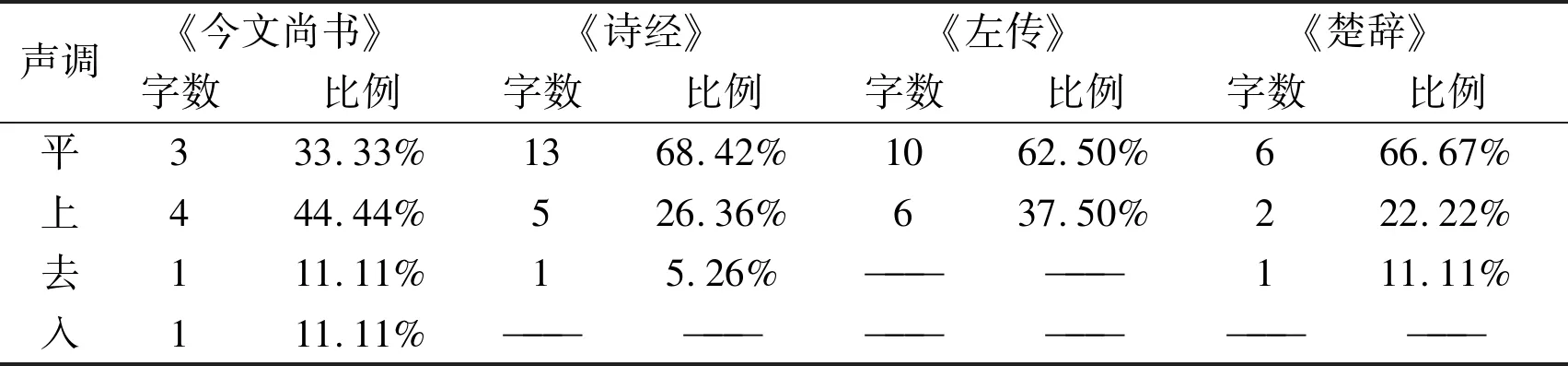

表5 上古漢語語氣詞比例表

聲調《今文尚書》字數比例《詩經》字數比例《左傳》字數比例《楚辭》字數比例平333.33%1368.42%1062.50%666.67%上444.44%526.36%637.50%222.22%去111.11%15.26%——————111.11%入111.11%——————————————————

要證實上述結論還應解釋表5中的兩個例外。一是《今文尚書》平聲語氣詞字數不多。我們認為用字的數量與用字的頻率有時并不一致,《今文尚書》雖然平聲語氣詞數量少,但使用頻率高。據統計,該書共出現句末語氣詞100例,而用得最多的就是平聲字“哉”,共計74例(錢宗武2001)。計入其他平聲字,則平聲字(如“乎”等)總計出現80次,占《今文尚書》所用句末語氣詞總例的80%。[注]其他典籍難以像《今文尚書》一樣統計字次,因為這些文獻中出現了大量含有標記“也”、“矣”的判斷句。是否將“也”、“矣”看作語氣詞對統計結果影響極大。比如據李小軍(2013:113-114)統計,戰國末期到漢初的語氣詞一共出現26070次,而“也”、“矣”出現了20388次,占比78.20%。似乎可以據此認為上古漢語語氣詞傾向于使用上聲字。但是不計陳述句中表判斷的“也”,表示感嘆、反問、疑問時“也”出現1078次,同時,平聲字“乎”出現1089次,由此看來上聲字“也”和平聲字“乎”出現的次數大致相等,所以上古漢語語氣詞并非傾向于使用上聲字。二是表5中上聲語氣詞在《詩經》、《楚辭》中均占比25%左右,《左傳》則超過30%,其數量也不可忽視。上聲的“也”和“矣”有一部分未必是真正的語氣詞。從出現環境來看,“也”、“矣”大量出現在判斷句末,上古漢語的判斷句大多數是“NP(者)NP(也)”的名詞作謂語句式。從類型學來看,“名詞作謂語在許多語言里都要加標志”(沈家煊1999:260)。另外“矣”除了表判斷還可以表示動作的完成或即將完成。因此我們懷疑表5中統計的幾部文獻的上聲語氣詞中,相當一部分的“也”、“矣”是句子的形態標記或者功能標記,并非語氣詞。

再來觀察上古漢語。表4《今文尚書》里出現的一例入聲“若”(《廣韻》:“辭也,而灼切”)所收正是-k尾。再看上聲字,如“也”除表判斷外,在《左傳》中還“有時表命令、勸誡等語氣”,“有時表說話人的決心、打算等語氣”,“有時表感嘆或疑問語氣”(何樂士2012:396);《詩經》中“只”用于“母也天只,不諒人只”之類較為決絕的語辭。這種現象并非因為上聲具有一個較為特殊的調值,如升調才用以表驚訝、疑問,因為如果調值能夠分工表達語氣,那么不同語氣就會傾向使用不同字調的語氣詞,但事實是,文言中既可以用平聲“乎”、“與”、“耶”表疑問,也可以用上聲“也”表疑問,既可以用平聲“乎”、“與”、“耶”表疑問,又可以用平聲“思”、“之”、“其”表陳述,句子語氣與句尾語氣詞的字調并不一致。這就說明當時聲調只是音節的伴隨特征,決定整個句子語氣的是句調。表2也可以證明這一結論,廣東粵語有4種語氣類型,表達這4種語氣的語氣詞大部分具有相同調值。比如陳述句與疑問句語氣詞不計重復共36個,其中有7個字完全重復,占比19.44%;調值上疑問句僅多出一個35調,共5字,占比13.89%。上古漢語也是如此,雖然不同的語氣詞各有功能,但是與它們的聲調無關。比如戰國末期到漢初的語氣詞中,平聲“焉”作陳述句語氣詞時出現974次,作疑問、感嘆、反問句語氣詞時出現67次,但同樣是平聲的“乎”出現1089次,卻從不出現在陳述句中(李小軍2013:129-130)。由此可以解釋,上古漢語語氣詞中之所以存在一部分上聲字,是因為語氣詞可以出現CVC結構,但韻尾一定是喉音或舌根音,而上聲字根據韻尾起源說學者的構擬恰好有個喉塞尾,所以數量上不多。

總結上文,可得到以下三條結論:1)漢藏語語氣詞可具有任意調值,某一語言的語氣詞在調值選擇上沒有傾向性;2)漢藏語語氣詞以CV結構為主;3)漢藏語語氣詞可以有韻尾,以可延長的元音尾與鼻音尾為主,塞音尾只允許出現喉塞音或舌根音。上古漢語語氣詞之所以平聲多是因為結論2),之所以出現上聲(-尾)與入聲(-k尾)是因為結論3)。從演繹的角度看,如果認為語氣詞傾向于音節結構最簡,那么它的每個音段成分都應該是無標記的。當代諸家的上古音構擬,音節的標記性除韻尾外還見于合口與非三等字,即合口介音u在上古可能只是聲母的附加標記,而非三等字可能在聲母(是否咽化[注]咽化聲母說見羅杰瑞(2010)、Baxter & Sagert(2014:69)。)或韻腹(長短或松緊[注]長短元音說見鄭張尚芳(2013:173-175)、潘悟云(2000:141-154),松緊元音說見金理新(2013:13),另外潘悟云(2014)提出咽化元音說,未在表6中表現,但不影響結論。)上有標記。故語氣詞的標記性要求見表6。

表6 上古漢語語氣詞標記性要求表[注]上古漢語諸家構擬不一,表6中兼采諸家觀點,比如三等與非三等的區別,或者認為是咽化聲母是否咽化,或者認為是主元音長短不同,不存在同時具有咽化聲母與長短、松緊元音對立的構擬。

音節成分聲母韻腹韻尾標記性要求無合口標記;無咽化標記無長短、松緊標記無塞音韻尾結果開口;三等三等平聲

由于語氣詞要求音節的每個音段都沒有標記,所以表中“結果”一行的并集就是三等開口平聲字。事實上這一類字在上古語氣詞中也最多,如《詩經》中的19個語氣詞(見表4),只有“乎”、“兮”、“哉”為非三等,“員”為合口。

4 從嘆詞看上古漢語聲調

嘆詞也是一項具有代表性的文獻材料。嘆詞的特點是能夠獨立充當句子或分句,所以不僅受到本身聲調的限制,還要受句調的影響。劉寧生(1987)發現,同一語氣詞的字調可以游移于不同調類,甚至可以超出其聲調系統,如南京話沒有降升調,但存在降升調的嘆詞。民族語的嘆詞情況如表7所示,可以發現:第一,嘆詞調值沒有傾向性;第二,嘆詞音節形式多是CV(V/N),韻尾位置只允許出現元音與鼻音,幾乎不出現塞音。這兩點與語氣詞的情況近似。而除上述特點外,漢語方言的嘆詞在調型與表達功能上還具備一致性,即“傳疑”的嘆詞用升調,“傷感”用低降調,“否定”用降升調,平調有高低之分(劉寧生1987)。具體到某一方言如廣州話來看,“廣州話的嘆詞本身沒有固定的字調,……語調是嘆詞的唯一音高形式”(麥耘1998)。在音節形式上,曾子凡(1982:302-303)列出的11個嘆詞都是收元音的陰聲韻,其表現也是聲調無傾向性,而音節結構有限制。

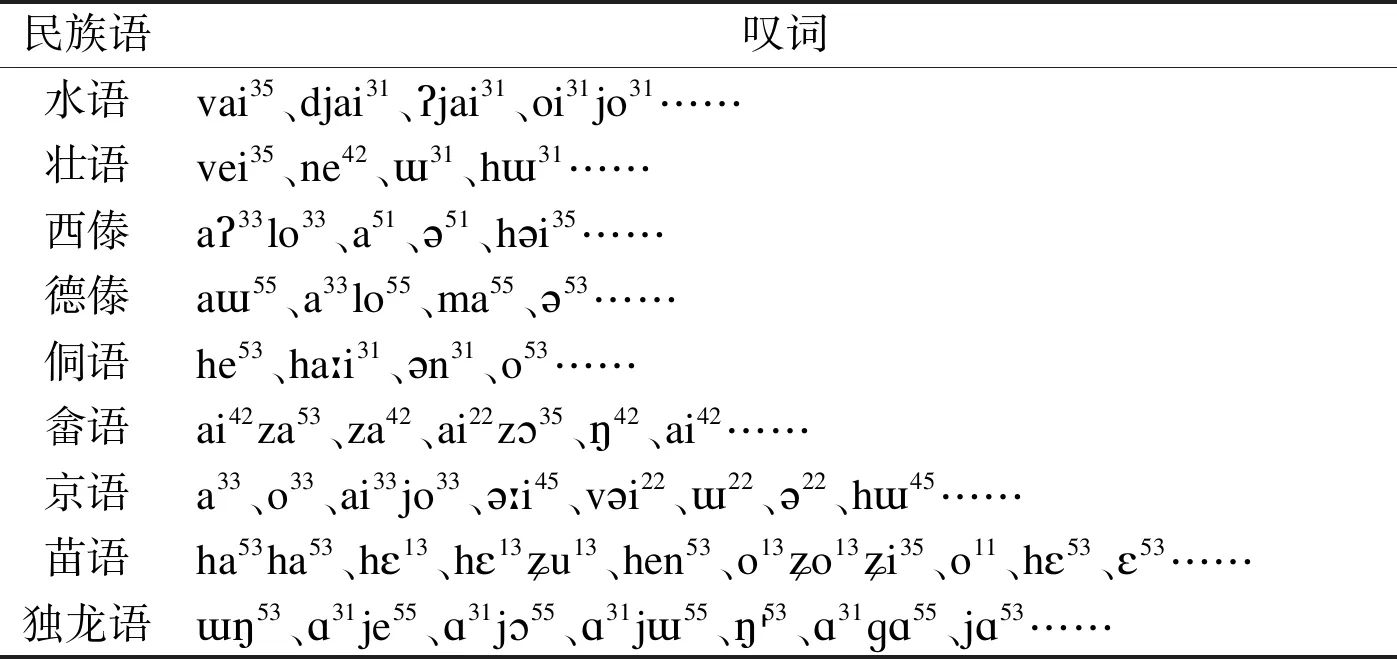

表7 民族語嘆詞例示表

民族語嘆詞水語vai35、djai31、?jai31、oi31jo31……壯語vei35、ne42、?31、h?31……西傣a?33lo33、a51、?51、h?i35……德傣a?55、a33lo55、ma55、?53……侗語he53、ha?i31、?n31、o53……畬語ai42za53、za42、ai22z?35、42、ai42……京語a33、o33、ai33jo33、??i45、v?i22、?22、?22、h?45……苗語ha53ha53、h?13、h?13?u13、hen53、o13?o13?i35、o11、h?53、?53……獨龍語?53、31je55、31j?55、31j?55、53、31ɡ55、j53……

再來看上古漢語的嘆詞。《今文尚書》中的嘆詞有10個:咨、吁、於、俞、都、嗟、嗚呼、噫(《廣韻》:“恨聲,於其切”)、猷、已。《詩經》中也有10個:嗟、于嗟(猗嗟)、于嗟乎、於、抑(懿)、咨、於乎(嗚呼)、噫嘻、嗟嗟、猗與;除了“已”與“抑(懿)”其他均是平聲(萬益1994)。在全部的先秦傳世文獻中,可發現共有嘆詞30個,大多數是平聲,使用次數超過10次的有9個,都是平聲(武振玉2009)。戰國出土文獻嘆詞也有10個:於虖(及其異體)、嘑、于、皋、烏、噫、繇、嗟、唯、諾(劉春萍2015),其中除了“諾”也都是平聲。不同范圍、不同性質的材料均顯示出了一致的規律,即上古漢語嘆詞中平聲字最多。如果認為這種情況的產生是因為平聲字具有或降或升等某種特殊調型,與感嘆的語調相符合,那么有兩個問題不能解釋。一是前文曾指出,先秦是一個漫長的歷史時段,上古聲調的調值會發生變化,而無論是《今文尚書》、《詩經》還是后來的戰國材料,平聲嘆詞的數量都最多,這些平聲嘆詞的音值不可能完全相同。二是這些文獻中表達不同感情的嘆詞均用平聲,比如表示“恨聲”的嘆詞“噫”理當是個慷慨激昂的降調,而表示疑問的語氣詞“乎”則應當是個升調,然而“噫”、“乎”均為平聲字。前文已經提及嘆詞在調型與表達功能上具備一致性,表達不同情感的嘆詞調型不同,故可推知,上古漢語感嘆句負責感嘆功能的是句調而非字調,所以在表達不同情感時才可以使用同一調類的嘆詞。而嘆詞的要求在音節結構不在字調,平聲字之所以數量最多,就是因為上古“四聲”中只有其音節結構為無標記的CV。

5 結語

過去在音系研究中被人們視為邊緣成分的語氣詞、嘆詞等特殊詞類,具備著跨地域、跨時間、跨語言的語音共性,應引起關注。而利用現代研究方法比如數理統計重新梳理傳統文獻,也能得到新發現。傳統文獻仍然具備以新角度、新方法重新審視的研究空間。本文對上古文獻中語氣詞與嘆詞的分析說明上古漢語不具備獨立音高,四聲之間的區別在于音段,只有平聲是CV結構,但是上聲和去聲如何構擬,單憑文獻難以解答。故根據當前諸家的研究,我們暫且認為上聲來自-尾,去聲來自-s>h尾。這一構擬至少有三個優勢:一是平、上、去三調韻尾響度逐漸增強,形成一種極差對立,便于解釋四聲組合現象(四聲排序根據發音響度由弱到強);二是上聲具有-尾,所以可以作語氣詞;三是-尾與-s尾產生聲調是一種常見現象,存在于漢藏語聲調生成規則庫[注]我們認為,雖然漢藏語言在產生聲調時使用的音系規則雖不全同,但大體相似,比如清濁分調,韻尾分調等,這是受生理條件決定的(江荻1998)。故而無論是類型學還是發生學的關系,我們都可以為漢藏聲調語言建立一個“規則庫”,即將所可考證的聲調產生規則匯集在一起進行比較。這樣盡管各地聲調變化復雜,我們仍有“一以貫之”的提綱。隨著規則庫的不斷豐富,對于一種新產生聲調的語言應該首先從庫中尋找解釋規則;對于具有分歧的不同觀點也可以利用這個規則庫來驗證。限于篇幅這里只提出了假說,至于如何實施,則需另文討論。中。這一構擬仍需繼續論證。