黎遂球撰《明歌者二喬張麗人墓志銘》考

[摘 要]百花冢是明末歌者張喬的墓塋,也是四百年來廣東文士寄托民族精神的對象。冢前曾有南明弘光元年黎遂球所撰《明歌者二喬張麗人墓志銘》石刻,及清光緒二十年黃紹昌重書墓志銘石刻。本文比較現存拓本及《蓮香集》一書,盡量還原張喬墓志銘的原貌,及辨析黃紹昌重書墓志銘之誤。復糾正以前相關研究論述之錯謬。

[關鍵詞]百花冢;《蓮香集》;張喬;黎遂球;《蓮須閣集》

[作者簡介]徐晉如(1976-),男,文學博士,深圳大學人文學院副教授(深圳 518060)。

明名歌者張麗人,名喬,亦名二喬,字喬婧,嘗侍明末廣州南園詩社,與陳子壯、黎遂球、鄺露、彭日禎等名流相往還。年十九因病早夭,時維崇禎六年(1633)。

麗人好詩詞,善畫蘭竹,著有《喬仙遺稿》一百三十余首,被彭日禎輯入《蓮香集》一書中。麗人死后十一年崇禎殉國,次年五月,南明弘光帝被俘。弘光元年閏六月廿六日,時在弘光帝被俘后一月余,由彭日禎發(fā)起,廣州名士以至緇流名媛,人手一花,為麗人送葬。又環(huán)植百花于冢前,號花冢。并輯麗人遺稿暨諸名士哀挽之作、墓銘墓圖等,匯成《蓮香集》。對張麗人的悼念活動,也寄托了明末遺民婉曲的亡國之思。入清后,花冢漸被稱作百花冢,四百年間,為廣州名勝。

上世紀五六十年代,百花冢被毀,冢前立石如張麗人墓碑(碑上刻黎遂球撰《歌者二喬張麗人墓志銘》)、光緒十六年陸應暄所立《故明歌者張麗人墓表》、光緒二十年黃紹昌重書黎撰墓志銘,亦均片石無存。幸而這三種文獻仍有拓本存世。黃氏所書,與黎志原刻及《蓮香集》所載,甚多歧異。20世紀初以來,汪兆鏞、葉恭綽均認為黃紹昌所書墓志銘有違真相。余今不揣谫陋,據《蓮香集》等文本記載,對照現存拓本,考訂文字,以最大程度還原黎遂球所撰張麗人墓志銘的原貌,并考索黃紹昌重書黎撰墓銘的文本依據,以匡前賢之所未逮。

《蓮香集》首梓于南明弘光元年(1645),是為弘光本,今已不存。現存最早的刊本,是清乾隆三十年乙酉(1765)順德梁釪的寫刻本。本文凡征引《蓮香集》,如無特殊說明,均指乾隆乙酉本。全書共五卷,前四卷據弘光本鈔存,第五卷為梁釪增輯。《蓮香集》第一卷有黎遂球撰《歌者張麗人墓志銘》,該墓銘亦于當年營冢時刻石并立于墓前。此石刻民國初年汪兆鏞憬吾請張金拓得三十余本,分贈同好

黃蔭普:《蓮香集與百花冢》,《藝林叢錄》第三編,香港:商務印書館香港分館,1962年,第124頁。,據汪兆鏞記載,“石質堅瑩,以漢尺度之,高三尺,博二尺五寸,正書,篆額‘歌者二喬張麗人之墓九字。志字多漫漶,首行署款‘球撰二字及末行‘弘光元年均未損。弘光石刻頗罕見也。”

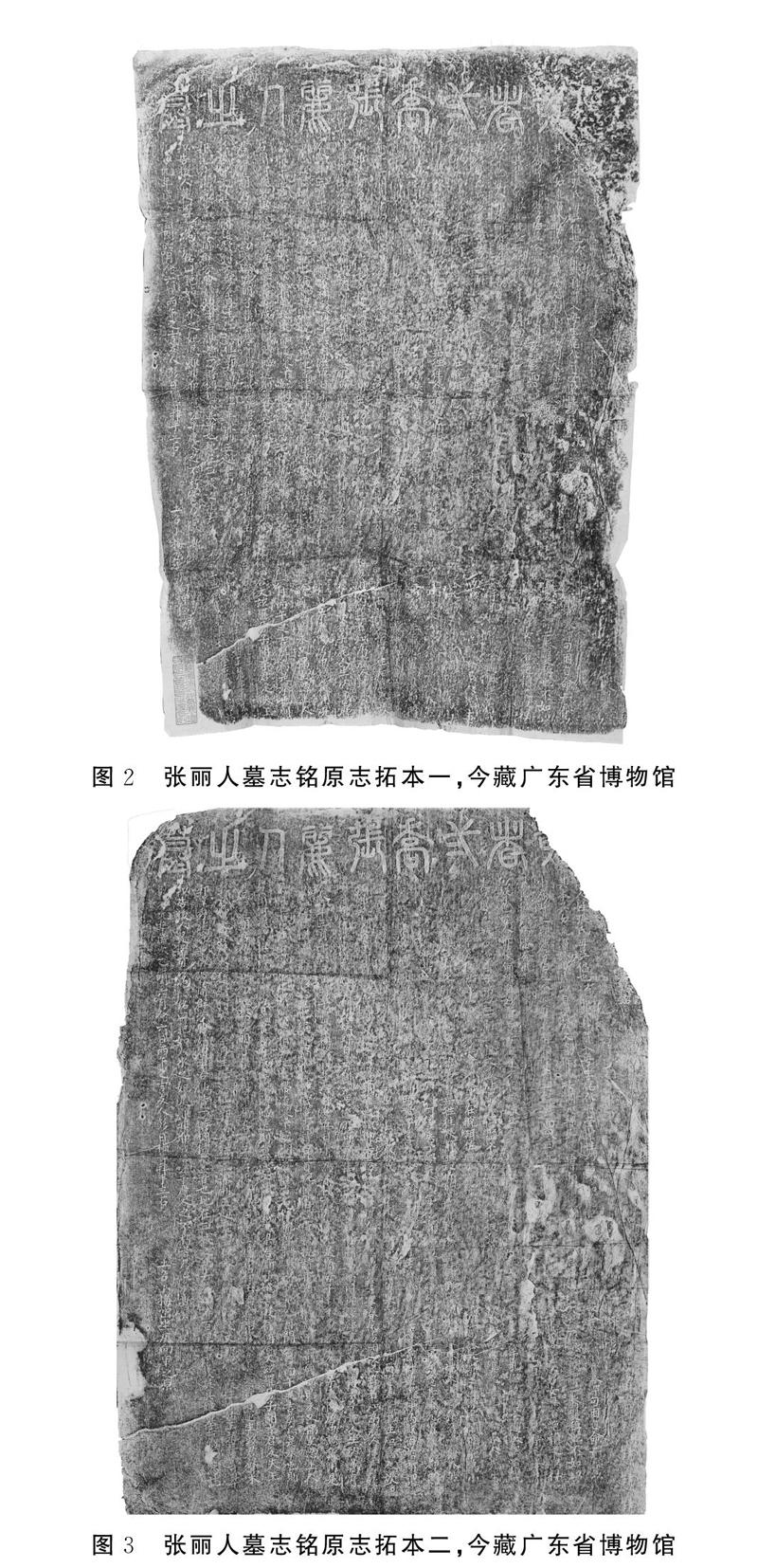

汪兆鏞:《張二喬》,鄧駿捷、劉心明編校:《汪兆鏞文集》,廣州:廣東人民出版社,2015年,第394頁。1934年,黃慈博伍佩琳蔡寒瓊談月色又督拓過一次。今廣州博物館所藏黎志拓本有二,其一于左下有“黃慈博伍佩琳蔡寒瓊談月色督拓百花冢石刻”朱文印,縱57厘米,橫39厘米,其一無之,疑后者即汪兆鏞托張金所拓者。

盧輔圣編:《近現代書畫家款印綜匯》,上海:上海書畫出版社,2012年,第1142頁。

乾隆乙酉本《蓮香集》卷一所載墓志銘全文如次:

歌者張麗人墓志銘

黎遂球

麗人姓張氏,母吳娼也。以能歌轉買入粵。生麗人,體瑩潔,性巧慧,小即能記歌曲,尤好詩詞。每長吟唐人“銅雀春深”句,因自命二喬。以其本吳女,流滯于粵,蓋以自況云。又喜作吳妝,調笑操吳儂語,時而弄鏡問影,婉轉自憐,嫣然不自持也。客或謂二喬雙稱也,不如以小喬呼之。即應聲曰:“兼金雙璧,名有相當。”因指鏡而笑曰:“此亦一喬。”于是張誕二喬之名,雖城市鄉(xiāng)落,童叟男女,無不艷稱之,以得觀其歌舞為勝。喬既長,母欲擇優(yōu)贅焉。顧喬志存文雅,思得詞采有心之人,永相屬和,時時虞人見奪。間有覬為落籍者,每婉轉托辭。謂以聲色悅人,亦復何所自好?奈吾母鐘愛,不能暫離。且委身人妻,蜨粉可污,燕巢終在,不聊勝于入他人手,吼獅換馬,又隨風漂泊哉?是以粵三城多豪華子弟,以三斛珠挑之,復計買其心,堅不為動。甚至設機械、張畢羅,喬惟舞眉冷哂而熱嗔之。無已,則向大人先生之風流雅望者,使為祝解。于時文酒之會,則喬必在,脫珥佐觴,張燈拂席。三城詞壇,遂為名花之叢,媚珠之淵,避鹯獺乎!顧亦能為小詩,善觴政操縱,雖一花半茗,清歡無疲。雅善鼓琴,往往人靜夜長,忻然而弄。好博塞呼賭,輙盡輸其金釵珠珰,未嘗肯稍負責于人。然亦未嘗以小頓,肯易心向金夫也。麗人可謂加人一等矣。余學道人也,每社事相期,呵筆捧硯,不能不悲其為意。往歲元宵在都門,于諸公席間,傳聞麗人死,爭相與為詩吊之。比歸,晤黃子逢永,談麗人死事甚奇。蓋時在新秋,麗人隨諸優(yōu)于村墟賽神為戲,宿于所謂水二王廟者,夜夢王刻期聘之為妃。醒語其母,泫然悲嘆,或歌或吟,皆昔人淋鈴比紅諸句。果以其時小疾而逝。嗟呼!予往知麗人,故不屈于勢者,王何繇致之?豈甄后凌波,乃符銅雀之讖耶?若夫粉黛何假,美人何真,艷色等空,春花易謝,后之過者,知為麗人埋香處,明月為鏡,清風引簫,好鳥和歌,蛺蜨自舞,徘徊思之,亦可以知生死之無常。或有聞唱,不因柳毅傳書,恍然而悟者乎?麗人生于萬歷乙卯年三月十六日酉時,卒于崇正癸酉年七月廿五日午時,為年僅十九歲。先是,喬母子彳亍多故,余友彭孟陽居中調護,用是知己之感,相得最歡。傷其逝也,編遺稿、集挽章,賦蓮香詩百什首,婉悼備極。偶堅忍上人為彭子道意于穉恭蘇先生,惠捐勝地,卜以乙酉閏六月丙午之吉葬焉。是舉也,則石閭何長者,與其從子景瑋氏實董厥成。赗贈臨送,則黃君虞六、蔡君元友、陳君喬生、梁君漸子、姚君谷符、何君文茲、蕭君繼六、羅君子開、胡君沃宸、蘇君忍木、何君景奭、楊君行玉、梁君懋修、吳君惺蓮、彭君聲木,暨麗人閻趙璧、何文秀、王楚生、江澹仙、郭清如、汪一生、陳荊玉、趙素云、栢雪松、陳氷肌、徐秋輪、錢文如、施碧霞、汪妙姑、余月生、沈奇翠、郭昆秀、施秀芝、周群芳、曹娟娟、李若仙、陳翠容。皆一時倜儻慕義者也。地在三城之北,去花田不百里。蒼松古石,依枕禪棲,遠帶流泉,下臨湖水。蓋庶幾吳真娘墓云。囑余為志,以告后人,是不可無銘。銘曰:

艷如火,水之妃。是耶?非耶?噫嘻!嗟乎麗人之不朽者,乃在斯。

此文因清初避諱之例,萬曆之曆作歷,崇禎之禎作正。而文中胡君沃宸顯為梁君沃宸之誤,因《蓮香集》卷一《山中捐植記》載梁沃宸種胭脂球十本,卷四《喬仙遺稿》張喬有《秋日聞彭仲垣梁沃宸方約思何文茲張百淇諸子登鰲峰絕頂》詩。但剔除以上因素,持此文與黎志拓本二種相較,文字仍多不同。今黎志拓本二種雖甚漫漶而多脫漏,幸大體可辨。拓本額篆“歌者二喬張麗人之墓”九字,正文楷體正書,計二十三行,其中第一行為題撰,第二十三行為署年紀日。

茲校以《蓮香集》所載《歌者張麗人墓志銘》,《山中捐植記》《喬仙遺稿》所見人名,暨《粵詩人匯傳》,推定黎志石刻全文如次。其二種拓本上皆無以辨識,而自《蓮香集》補填者,則加框線以區(qū)別:

歌者二喬張麗人墓志銘 黎遂球撰第一行

麗人姓張氏母吳娼也以能歌轉買入粵生麗人體瑩潔性巧慧小即能記歌曲尤好詩詞每長吟唐人銅雀春深句因自命二喬以第二行

其本吳女流滯于粵蓋以自況云又喜作吳妝調笑操吳儂語時而弄鏡問影婉轉自憐嫣然不自持也客或謂二喬雙稱也不如以第三行

小喬呼之即應聲曰兼金雙璧名有相當因指鏡影而笑曰此亦一喬于是張誕二喬之名雖城市鄉(xiāng)落童叟男女無不艷稱之以得第四行

觀其歌舞為勝喬既長母欲擇優(yōu)贅焉顧喬志存文雅思得詞采有心之人永相屬和時時虞人見奪間有覬為落籍者每婉轉托辭謂第五行

以聲色悅人亦復何所自好奈吾母鐘愛不能暫離且委身人妻蜨粉可污燕巢終在不聊勝于入他人手吼獅換馬又隨風漂泊哉第六行

是以粵三城多豪華子弟以三斛珠挑之復計買其心堅不為動甚至設機械張畢羅喬惟舞眉冷哂而熱嗔之無已則向大人先生第七行

之風流雅望者使為祝解于時文酒之會則喬必在脫珥佐觴張燈拂席三城詞壇遂為名花之叢媚珠之淵避鹯獺乎顧亦能為小第八行

詩善觴政操縱雖一花半茗清歡無疲雅善鼓琴往往人靜夜長忻然而弄好博塞呼賭輙盡輸其金釵珠珰未嘗肯稍負責于人然第九行

亦未嘗以小頓肯易心向金夫也麗人可謂加人一等矣予學道人也每社事相期呵筆捧硯不能不悲其為意昔歲元宵□□都門第十行

于諸公席間傳聞麗人死爭相與為詩吊之比歸晤黃子逢永談麗人死事甚奇蓋時在新秋麗人隨諸優(yōu)于村墟賽神為戲宿于所謂第十一行

水二王廟者夜夢王刻期聘之為妃醒語其母泫然悲嘆或歌或吟皆昔人淋鈴比紅諸句果以其時小疾而逝嗟呼予往知麗人故第十二行

不屈于勢者王何繇致之豈甄后凌波乃符銅雀之讖耶若夫粉黛何假美人何真艷色等空春花易謝后之過者知為麗人埋香處第十三行

明月為鏡清風引簫好鳥和歌蛺蜨自舞徘徊思之亦可以知生死之無常或有聞唱不因柳毅傳書恍然而悟者乎麗人生于萬曆第十四行

乙卯年三月十六日酉時卒于崇禎癸酉年七月廿五日午時為年僅十九歲先是喬母子彳亍多故余友彭子孟陽居中調護用是第十五行

知己之感相得最歡傷其逝也編遺稿集挽章賦蓮香詩百什首婉悼備極遺稿挽詩□為□□□附之剞劂以貽永久偶堅忍上人第十六行

為彭子道意于穉恭蘇先生惠捐勝地遠帶流泉下臨湖水蒼松古石依枕禪棲卜以弘光乙酉閏六月丙午之吉葬焉是舉也則第十七行

石閭何長者與其從子景瑋氏實董厥成至赗贈臨送則黃君虞六陳君喬生梁君漸子姚君谷符何君文茲羅君子開李君定夫王第十八行

君崇道胡君耀卿蔡君幼恭容君明子梁君學下楊君奇玉梁君沃宸何君景奭楊君行玉梁君懋修吳君惺蓮黃君運生彭君聲木第十九行

彭君仲文暨麗人閻趙璧何文秀余月生江澹仙郭清如汪一生陳荊玉趙素云陳氷肌徐秋輪錢文如施碧霞汪妙姑王楚生沈奇翠第二十行

郭昆秀施秀芝陳翠容周群芳曹娟娟李若仙皆一時倜儻慕義者也地在三城之北去花田不百里蓋庶幾吳真娘墓云屬余為志第二十一行

以告后人是不可無銘 銘曰艷如火水之妃是耶非耶噫嘻嗟乎麗人之不朽者乃在于斯第二十二行

弘光元年歲次乙酉閏六月念六日丙午之吉友人彭日禎等拜手立石 土名小梅垇坐庚向甲之原第二十三行

推斷方法是先據正文各行大體字數,得一平均數,為每行五十一字,再以《蓮香集》所載黎志,逐字對照填入,大體均合。其不合者,再據其他材料確定字形。如王君崇道,道字缺筆甚多,但檢《蓮香集》,知有王應莘者,字崇道,東莞人。該書卷二《懷仙志》有詩一首,卷四張喬有《寶安舟中黎美周招同李定夫王崇道梁漸子挾諸少年夜泛》五律。容君明子,容字較難辨識,但《蓮香集》卷一《山中捐植記》載種香柚二樹、梧桐一樹。該書卷二《雜詠》有《梅坳晚眺》詩。并載容明子名南英,新會人。又如梁君學下,“下”字風化較重,不易辨識,然檢《粵詩人匯傳》,有“梁都,字學下。新會人。著有《岡城草》,未刻。”

中山大學中國古文獻研究所編:《粵詩人匯傳》,廣州:嶺南美術出版社,2009年,第1054頁。引見黃登編《嶺南五朝詩選》卷八。則于該卷中見梁都與孔公時并列,是知為同時人。黃登:《嶺南五朝詩選》,清康熙三十九年刻本,第8卷。而孔公時在《蓮香集》中有挽張喬詩

彭日禎輯:《蓮香集》卷二,乾隆乙酉(三十年)重鐫,第15頁。,則梁君學下自可無疑。拓本第十七行僅五十字,第五、第十一、第二十行為五十二字。考慮到書法當不可如算子,每行字數可以略有參差,以上辨識,應該不存在闕字、衍字現象。

排除避諱二處,拓本之異于刻本者,有以下幾端:

1.“因指鏡而笑曰”,拓本作“因指鏡影而笑曰”。

2.“往歲元宵在都門”,拓本作“昔歲元宵□□都門”,“在”字位,拓本有二字,但已無從辨識。

3.“婉悼備極”下有“遺稿挽詩□為□□□附之剞劂以貽永久”十七字。

4.“惠捐勝地遠帶流泉下臨湖水蒼松古石依枕禪棲”在“偶堅忍上人為彭子道意于穉恭蘇先生”之后,不在“去花田不百里”之后。

5.“赗贈臨送”四字前,尚有一“至”字。

6.赗贈臨送諸人,與《蓮香集》刊本有異,拓本中李君定夫、王君崇道、胡君耀卿、蔡君幼恭、容君明子、梁君學下、楊君奇玉、黃君運生、彭君仲文,皆不見于刊本,而刊本中蔡君元友、栢雪松又不見于拓本。人名順序亦復有異;拓本“胡君耀卿蔡君幼恭容君明子梁君學下楊君奇玉梁君沃宸”,《蓮香集》刊本作“胡君沃宸”,是其最著者也。

7.銘文末句“乃在斯”,拓本作“乃在于斯”。

另末行署款為書中所無。

乾隆本《蓮香集》刊載的黎志,與石刻拓本不同,當以何者為準?竊以為拓本更可從。其一,察上列條一,“指鏡影”顯較“指鏡”為佳;上列條二,“往歲元宵在都門”不及“昔歲元宵□□都門”從容和雅;上列條七,“乃在斯”節(jié)奏聲氣不及“乃在于斯”穩(wěn)。此自文氣辭采言之也。其二,據上列條三,雖字多剝落,大意可曉,蓋謂彭孟陽之撮集《蓮香集》耳。可推上石之墓志,或在弘光本《蓮香集》編竣之后。此自時之先后而言之。其三,據上列條六,不見于《蓮香集》刊本墓銘之李定夫、王崇道、胡耀卿、蔡幼恭、容明子、楊奇玉,在《蓮香集》中或有詩挽張喬,或曾山中捐植,或并有之,自應列名賵贈臨送。且拓本“胡君耀卿蔡君幼恭容君明子梁君學下楊君奇玉梁君沃宸”,《蓮香集》刊本作“胡君沃宸”,必系鈔錄時脫行致誤。弘光本《蓮香集》此處當不誤。諸名媛名次不同,亦可能系梁釪鈔錯。此據校勘常理而論者。羅元煥《粵臺征雅錄》云:“乾隆乙酉,順德梁澧隅釪獲睹蠹馀舊本,亟手錄而重付剞劂。”

羅元煥:《粵臺征雅錄》,上海:商務印書館,1939年,第48-49頁。如蠹余舊本是寫實的說法,梁釪鈔錄所據之弘光本已有蠹殘,闕字乃至闕行可以理解。

上列第四條恐非梁釪鈔錄錯誤,疑弘光本所刊即與墓石不同。第六條,刊本中多出蔡元友、柏雪松,殆亦弘光本之舊。如前所述,據上列第二條,刻石當在弘光本梓行之后,然則弘光本《蓮香集》所刊之墓銘,或者只是黎遂球的稿本,上石時曾續(xù)加修訂。

為張喬送葬的諸名士名媛,不止是當時廣州城的風雅之士,更是如墓志銘所云,“皆一時倜儻慕義者也”。赗贈臨送的這些“倜儻慕義者”,用獨特的方式表達了他們對明朝的眷戀,對異族入主的不合作的態(tài)度。他們中的大多數,名字已經湮沒在歷史中,但《蓮香集》和石刻墓銘,把他們的精魂留了下來。

光緒十六年,陸應暄陳芃史等人重修百花冢,陸氏為立墓表。后四年,香山黃紹昌應陸應暄之請,重書墓志銘,立石于冢前,全文如下:

明歌者張麗人墓志銘

麗人姓張氏,母吳娼也。以能歌轉買入粵。生麗人,體瑩潔,性巧慧,小即能記歌曲,尤好詩詞。每長吟唐人“銅雀春深”句,因自名二喬。以其本吳女,流滯于粵,蓋以自況云。又喜作吳妝,調笑操吳儂語,時而弄鏡問影,婉轉自憐,嫣然不自持也。〔客〕或謂二喬雙稱也,不如以小喬呼之。即應聲曰:“兼金雙璧,名有相當。”因指鏡影·而笑曰:“此亦一喬。”于是張旦·二喬〔之〕名,雖城市鄉(xiāng)落,童叟男女,無不艷稱之,以得觀其歌舞為勝。喬既長,母為·擇優(yōu)之美者贅焉。有爭·為落籍者,喬長嘆謝曰:以聲色悅人,亦復何所自好?奈吾母愛我,不能暫離何·?且已·委身為·人妻,蝶粉可污,燕巢終在,不聊勝于入他人手,吼獅換馬,又隨風漂泊哉?是以粵三城多豪華子弟,以三斛珠挑之,〔復〕百·計買其心,堅不為動。甚至設機械、張畢羅,喬惟舞雙·眉冷哂而熱嗔之。無已,則向大人先生之風流雅望者,使為祝解。于時文酒之會,則喬必在,脫珥佐觴,張燈拂席。三城詞壇,遂為名花之叢,媚珠之淵,避鹯獺乎!顧亦能為小詩,善觴政操縱,雖一花半茗,清歡無疲。雅善鼓琴,往往人靜夜長,忻然而弄。好塞博呼賭,輙盡輸其金釵珠珰,未嘗〔肯〕稍負責于人。然亦未嘗以小頓,肯易心向金夫也。麗人可謂加人一等矣。予·學道人也,每社事相期,呵筆捧硯,不能不悲其〔為〕意。今年元宵在都門,于諸公席間聞麗人死,爭相與為詩吊之。比歸,晤黃子逢永,談麗人死事甚奇。蓋時在新秋,麗人隨諸優(yōu)于村墟賽神為戲,宿于所謂水二王廟者,夜夢王刻期聘之為妃。醒以·語其母,泫然悲嘆,或歌或吟,皆昔人淋鈴比紅諸句。果以其時小疾而逝。嗟呼!予往知麗人,故不屈于勢者,王何繇致之?豈甄后凌波,乃符銅雀之讖耶?若夫粉黛何假,美人何真,艷色等空,春花易謝,后之過者,知為麗人埋香處,明月為鏡,清風引簫,好鳥和歌,蛺蜨自舞,徘徊思之,亦可以知生死之無常。或有聞唱,不因柳毅傳書,恍然而悟者乎?麗人生于萬厤乙卯年三月十六日酉時,卒于崇禎癸酉年七月廿五日午時,為年僅十九歲。先是,喬母子彳亍多故,余友彭孟陽居中調護,以·知己之感,相得甚·歡。其逝也,編遺稿、集挽章,賦蓮香詩百什首,婉悼備極。偶堅忍上人為彭子道意于穉恭蘇先生,惠捐勝地,卜以乙酉閏六月丙午之吉葬焉。是舉也,則石閭何長者,與其子景瑋氏實董厥成。赗贈臨送,則黃君虞六、蔡君元度·、陳君喬生、梁君漸子、姚君谷符、何君文茲、蕭君繼六、羅君子開、胡君沃宸、蘇君忍木、何君景奭、楊君行玉、梁君懋修、吳君惺蓮、彭君聲木,暨麗人〔閻〕趙璧、何文秀、王楚生、江澹仙、郭清如、汪一生、陳荊玉、趙素云、栢雪松、陳冰肌、徐秋輪、錢文如、施碧霞、汪妙姑、余月生、沈奇翠、郭昆秀、施秀芝、周群芳、曹娟娟、李若仙、陳翠容。皆一時倜儻慕義者也。地在三城之北,去花田不百里。蒼松古石,依枕禪棲,遠帶流泉,下臨湖水。蓋庶幾真·娘·墓云。屬余為志,以告后人,是不可無銘。銘曰:

艷如火,水之妃。是耶?非耶?噫嘻!嗟乎麗人之不朽者,乃在于·斯。

右張二喬墓志銘,明黎烈愍公遂球撰。墓在白云山梅坳,碑為宏光元年彭日楨·等立。日久墓荒,碑亦漫滅不可讀。歲之庚寅,陸同年應暄暨陳芃史大令,出貲修墓,復與羅同年鼎、程廣文履祥、羅明經汝蘭、張廣文培年為詩歌紀之,相與重刻是碑,屬余書石。光緒二十年孟冬香山黃紹昌識。

拓片寬41.5厘米,高74厘米,46行,行25字。

胡海帆、湯燕、陶誠:《北京大學圖書館藏歷代墓志拓片目錄》,上海:上海古籍出版社,2013年,第1038-1039頁。今藏北京大學圖書館。

黃紹昌所書,大體依《蓮香集》所刊墓志,但有奪字,見上文〔〕內文字。而其異于《蓮香集》刊本者(上文加著重號者),則大多系據黎遂球《蓮須閣集》校改,少數為黃氏鈔寫之誤。黃氏不遵《蓮香集》,又未據黎志原石對校,反據《蓮須閣集》所載墓銘為信本,歷來頗遭非議。蔡守、談月色編《蓮香集外編》,刊汪兆鏞《書重刻張喬墓志拓本后》一文:

按明刻本《蓮香集》,載黎烈愍撰張麗人墓志原文:“喬既長,母欲擇優(yōu)贅焉。顧喬志存文雅,思得詞采有心之人,永相屬和,時時虞人見奪。間有為落籍者,每婉轉托辭。謂以聲色悅人,亦復何所自好?奈吾母鐘愛,不能暫離。且委身人妻,蝶粉可污,燕巢終在,不聊勝于入他人手,吼獅換馬……”是喬屬意文學之士,托辭拒俗,情事相合。此刻雖字多剝落,而第四行末,婉轉托辭四字,尚明晰可辨,與集載原文相符。乃黃孝廉紹昌,據南海伍氏刻《蓮須閣集》移錄,“擇優(yōu)”上脫去“欲”字,“委身人妻”句誤作“已委身為人妻”,是羅敷已有夫,彭孟陽安得附于千金市駿骨之義,遽揮金贖之,而陳喬生黃虞六梁漸子輩,皆明遺老,為一代聞人,又安肯為優(yōu)人之妻,臨送會葬耶?伍氏刻《蓮須閣集》,所據舊本謬誤,未加審正。黃氏重寫刻石,縱未易得《蓮香集》原本,并墓志原刻亦未詳校。率爾操觚,使喬蒙不白之冤者百余年。抑可哀矣!

蔡守、談月色編《蓮香集外編》,此系孤本,與談月色鈔本《蓮香集》合為一函,今藏南開大學圖書館。

《蓮須閣集》是現存最早的黎遂球的別集,其子黎延祖于康熙中刻之,后經南海伍崇曜重刻,輯入《粵十三家集》。伍刻本《蓮須閣集》中,張麗人墓銘文字皆本之黎延祖刻本,汪兆鏞未見黎刻,遂歸咎伍氏。且黃紹昌并非如汪兆鏞所推斷,未得《蓮香集》原本。黃氏所見之《蓮香集》,當系陸應暄所有。汪兆鏞曾藏《蓮香集》殘本,為友人盛季瑩所贈,今歸香港大學馮平山圖書館。汪氏先為題詩八首

汪兆鏞:《盛季瑩藏張二喬蓮香集屬題八首》。《汪兆鏞詩詞集》,廣州:廣東人民出版社,2013年,第121頁。,其八有句云:

殘帙鈐朱小篆章,雄關痛飲又吳娘。

自注:“集首有小印,文曰:‘攜吳娘出山海關登萬里長城痛飲度曲十六字。不知誰氏物也。”此印見港大藏本《蓮香集》卷二,余考定此印為陸應暄之物。因陸氏《素心蘭室詩鈔》卷四有《題張二喬蓮香集》詩,同卷《戊戌禮闈放榜前二日偕吳文鹿孝廉李小娥女史林銀珠校書出山海關游棲賢寺登萬里長城聽銀珠彈琵琶度曲即事感賦五首》,有“吳娘二八艷蛾眉,一闋燕歌一闋悲”之語,與印文相合。又本書卷三首頁亦鈐“石孫游戲文字”白文印,故知必系陸氏舊物。按陸氏字石孫,號玉緣生,番禺人。應暄既與陳芃夫共同出資修冢,斷無可能不以《蓮香集》示書碑之黃紹昌者。

再是黃書墓銘“麗人生于萬歷乙卯年三月十六日酉時”以下,《蓮須閣集》卷二十四《歌者張麗人墓志銘》作:

麗人生于某年某月日,卒于某年月日,為年僅若干歲。友人彭子故于麗人最歡。因捐資與其母為營斯地,以某月日吉葬焉。在三城之北,去花田不百里。蓋庶幾吳真娘墓云。囑予為志,以告后人,是不可以無銘。銘曰:

艷如火,水之妃。是耶?非耶?噫嘻!嗟乎麗人之不朽者,乃在于斯。

黎遂球:《蓮須閣集》卷二十四,康熙中黎延祖刻本,《廣州大典》第五十六輯集部別集類第十五冊(總432冊),第384頁。別見清道光二十年南海伍氏詩雪軒刻本,《廣州大典》第五十七輯集部總集類第二十三冊(總第502冊),第766頁。

與黃氏所書相悖已甚。可知黃氏所書,未據《蓮須閣集》而移錄,他大體仍依《蓮香集》,不過用《蓮須閣集》校改過罷了。

馮平(秋雪)將黎志原刻拓本與黃紹昌重刻拓本裝成一幀,請諸名流題詞,汪兆鏞題詞即出于其上。惟今不知此幀下落何在?葉恭綽亦為題詞,重申汪兆鏞之說,曰:

此幀諸題識以汪憬吾丈一段為最有關系,其于光緒時黃氏之重刻志石發(fā)見重大之疏誤,言之甚詳,此誠值得糾正者。余維名士傾城之相悅,事本尋常,但紀載應根事實。新舊刻二喬《蓮香集》既皆載黎美周所作墓志原文,則其字句自應以所載者為準,今乾隆本《蓮香集》,一曰喬既長,母欲擇優(yōu)贅焉,二曰且委身人妻,根本皆未遂之辭。不知何故鈕琇于其所著《觚剩》,乃硬加一已字,遂成為且已委身。鈕氏覺“且已委身人妻”六字為不辭,于是改為“且已委身字人”,不知字人乃定婚之謂。此段文字本述二喬之語,意謂與其入侯門,不如偶貧賤。與二喬詩所云“金屋貯嬌渾一夢,不如寒淡嫁書生”,正復一致。并非追述事實。加一“已”字,其意義與上下文反不聯(lián)屬。鈕氏望文且不能生訓,而強作解人,固無庸深責,獨不解乾隆間重刻《蓮香集》時,不但不據墓志以糾正《觚剩》之誤,而反將《觚剩》此文刻入卷末,與卷首墓志原文自相矛盾,可謂疏矣。其后伍氏刻《蓮須閣集》時,亦不能據碑文及舊刻《蓮香集》文以正其誤,反于“委身為人妻”上加一“已”字,又改“母欲擇優(yōu)贅焉”為“母欲擇優(yōu)之美者贅焉”。今觀墓志舊拓,雖多漫漶,而“母欲擇優(yōu)贅焉”及“顧喬志存文雅”二語相連,猶可辨認,夫“欲”字改作“為”字,又“委身”上加一“已”字,是直訟師羅織手段,不知伍氏何仇于二喬而為此又墓志原拓本無“之美”二字,而伍氏增之。有“顧喬志存文雅”等二十五字,而伍氏刪之,恰與《觚剩》略同。是伍氏刻黎集時,未據碑文以校刻本,反似據《觚剩》以改原本,殊不可解。而讀黎集者,遂以為事實系如此矣。

葉恭綽:《矩園余墨》,沈陽:遼寧教育出版社,1997年,第46頁。

葉恭綽作此跋是在1956年,不止重申汪兆鏞之說,更推論伍刻本《蓮須閣集》所刊張麗人墓銘,系踵鈕琇《觚剩·張麗人傳》之誤。前已指出伍崇曜刻本忠于黎延祖刻本,并未妄加改動,蓋因黎延祖刻本清代列入全毀之禁書,汪、葉二公均不知黎刻本尚有存本于天壤間,遂致誤罪伍氏。

鈕琇吳江人,康熙三十七年(1698)補廣東高明縣令,四十三年(1704)卒于任。《張麗人傳》不出于卷七、卷八之《粵觚》,反見諸卷三之《吳觚》下,殆因麗人母為吳娼,以地而系人。《觚剩》成書于康熙三十九年庚辰(1700),而黎延祖刻《蓮須閣集》,時在康熙三十年辛未(1691)

黎延祖《蓮須閣集識語》:“辛未,奉旨纂修囗朝國史,部文行學,檄征鄉(xiāng)賢名宦行狀傳志墓志銘,已遵徼全集達部。茲勉選刻什之一,以公同好。”見黎遂球著:《蓮須閣集》卷首,《廣州大典》第五十六輯集部別集類第十五冊(總432冊),第101-102頁。。又《張麗人傳》引述黎遂球墓銘,文字大多與延祖所刻相合,惟《蓮須閣集》作“且已委身為人妻”,鈕琇作“且已委身字人”

鈕繡:《觚剩》卷三〈張麗人傳〉,《筆記小說大觀》三十編第五冊,臺灣:新興書局,第3066頁。;《蓮須閣集》作“或歌或吟,皆昔人淋鈴比紅諸句”,與《蓮香集》刊本無異,鈕氏文作“拍板而歌羅郎比紅諸絕”

鈕繡:《觚剩》卷三〈張麗人傳〉,《筆記小說大觀》三十編第五冊,第3066頁。,顯然因鈕氏不知原文《淋鈴》是所歌之曲,《比紅》為所吟之詩,妄以羅郎改之。按羅郎指羅虬,唐詩人,有《比紅兒》詩百絕。鈕琇記述張麗人事跡,所據者應為黎延祖刻本《蓮須閣集》。黃紹昌所書黎志與原刻不同,鈕琇與伍崇曜均不得任其咎。

是否黎延祖刻本《蓮須閣集》中的《張麗人墓志銘》,系延祖家藏底本,而比《蓮香集》所載、石刻所存者更加真實地記載了張喬的身世?竊恐不然。

《蓮須閣集》卷首黎延祖《識語》云:

先忠愍《蓮須閣詩賦文集》《周易爻物當名》《易史》《詩風》《史》諸刻,久為海內名公所重,選入《明詩歸》《說郛》《神聽集》《扶輪集》《冰雪攜詩慰》《四六類函》《結鄰集》《名賢尺牘新鈔》《藏弆集》《山曉閣明文》《嶺南文獻》《嶺南文集》《明文在》諸書,已登梨棗,與諸前輩著述并重于世。甲申之變,虔州殉節(jié),國事家難頻仍,片板只字,悉歸秦燼,底錄無存。至今海內名賢,或貽書遠取,或選錄為傳。但篇牘浩繁,株守食貧,重鐫資乏。庚申,奉旨修明史,部列書目檄征,已向親友求借遺本,抄錄遵繳。乙丑,濟南王阮亭宮詹奉命入粵,首詢《蓮須閣集》,欲重鋟諸帙,以輶軒迅發(fā)未果。辛未,奉旨纂修囗朝國史,部文行學,檄征鄉(xiāng)賢名宦行狀傳志墓志銘,已遵徼全集達部。茲勉選刻什之一,以公同好。若憫全集之湮沒,則藉先生大人,重授剞劂,以垂不朽耳。

據上識語,可知黎遂球身后,家中“片板只字,悉歸秦燼,底錄無存”。延祖搜集其父的遺文,來源有二,一是海內名賢“貽書遠取,選錄為傳”,“取”為反訓,即贈予之意;二是自親友處求借遺本抄錄。故不能遽以為延祖為遂球嫡嗣,所刻《蓮須閣集》皆為可靠之文獻。

而文本的內在自洽,更偏向于《蓮香集》及黎志原刻為信史。汪兆鏞指出,黃紹昌所書墓銘,謬稱張喬曾偶優(yōu)人,是為玷污芳魂,不白之冤,亟宜洗雪。他羅列了三條理由,以證明黃紹昌重書黎志記載張喬身世為誤:一是《蓮香集》中記載,張喬屬意文雅辭采之士,托辭拒俗,符合上下文語氣和事實的邏輯(葉恭綽補充說,與張喬詩所云“金屋貯嬌渾一夢,不如寒淡嫁書生”一致。張詩題為《漫述》,見《蓮香集》卷四。);二是如張喬已羅敷有夫,彭孟陽不能揮金贖之。按彭孟陽在張喬臨歿時,以數百金為贖身,其事不見之黎遂球所撰墓志,亦不見于同時陳上善《張麗人紀略》,而首見諸屈大均《龐祖如以張喬美人畫蘭見贈詩以答之》詩序。近人李桐庵以為,“殆孟陽不欲揚之以彰喬母之重利也”

古直撰,李桐庵注《明南園詩社女侍張麗人傳》。《文學雜志》,國立中山大學出版部,1935年,第十四期。;三是陳喬生黃虞六梁漸子輩,皆明遺老,為一代聞人,決不肯為優(yōu)人之妻,臨送會葬。這三條理由,針對《蓮須閣集》之《歌者張麗人墓志銘》同樣成立。

《蓮須閣集》卷二十四《歌者張麗人墓志銘》云:“喬既長,母為擇優(yōu)之美者贅焉。有爭為落籍者,喬長嘆謝曰:以聲色悅人,亦復何所自好。奈吾母愛我,不能暫離何。且已委身為人妻,蝶粉可污,燕巢終在。不聊勝于入他人手,吼獅換馬,又隨風飄泊哉。是以粵三城多豪華子弟,以三斛珠挑之,復百計買其心,堅不為動。甚至設機械,張畢羅,喬惟舞雙眉冷哂而熱嗔之。無已,則向大人先生之風流雅望者,使為祝解。”

黎遂球:《蓮須閣集》卷二十四,《廣州大典》第五十六輯集部別集類第十五冊(總432冊),第383頁。此段文字甚是捍格難通。明代規(guī)定樂戶只能配樂戶,樂戶從良,亦只能為妾。故凡欲為張喬落籍者,亦只能娶喬為妾。張喬的托辭是寧為樂戶之正妻,不愿作人妾侍,既為大婦所妒,更可能被丈夫轉賣。但倘使張喬母已為其招贅,張喬直接答之已嫁即可,又何必先說“吾母愛我,不能暫離”?而張喬既已配為人妻,即使夫婦同屬倡優(yōu)廝養(yǎng)之輩,廣州的豪華子弟,也不能“設機械,張畢羅”,強求她落籍。因為這既有違人倫,也為法律所不允許,張喬更不必請“大人先生之風流雅望者”為之祝解。《大明律》卷六《逐婿嫁女》條:“凡逐婿嫁女,或再招婿者,杖一百。其女不坐。男家知而娶者,同罪。不知者亦不坐。其女斷付前夫,出居完聚。”

懷效鋒點校:《大明律》卷第六,北京:法律出版社,1999年,第61頁。喬母既擇優(yōu)之美者為贅婿,就很難將女婿逐出,將張喬另嫁。且陳上善《張麗人紀略》云:“彭子他之,則入還自內,調琴較弈,分并女紅,柔和恭順。不惟家人宜之,而喬亦有安焉之意。”

陳上善:《張麗人紀略》,《蓮香集》卷一,第12頁。明顯云英未嫁,始有“安焉之意”。

1923年趙藩撰《張喬小傳》,附識云:

余來廣州,閱順德蔡君哲夫所示《蓮香集》并喬墓志新舊拓本。舊志漫漶已甚,新志則光緒甲午香山黃紹昌補書。其所據者,伍氏重刻《蓮須閣集》舛誤之本,與《蓮香集》所載志,文義相牴牾,此于喬之身名,所關匪細。哲夫謂,汪君憬吾亦曾有是言。謂黃踵伍誤,率爾操觚,更使喬蒙不白之冤,大是恨事。余以為當亟告此邦士夫,錄《蓮香集》中原志文,補刻一石,與漫漶原石并立喬墓上,而徑舉黃誤書新石去之。庶幾事征于實,觀聽不淆,亦非獨為喬洗冤而已。

石禪老人:《張喬小傳》,《孟晉》1924年第1期。

趙氏以為,重修百花冢當徑舉黃誤書新石去之,此論甚確。以墓志記載,關涉張喬身世,不當使其身后,更蒙不白之冤也。

百花冢曾為三城名勝,它不止寄托了明遺民的亡國之哀,也寄托了四百年間廣東士人的民族氣節(jié)、愛國情操,是比成都薛濤井、蘇州真娘墓、杭州蘇小小墳更加具有人文價值的勝概。上世紀中葉百花冢被毀,是難以挽回的損失。幸而文獻有可征者,冢前妝臺石,亦巋然僅存。今天如能重修百花冢,不止是在搶救與保護不可移動文物,更是在延續(xù)與闡揚一種守正不遷的士人精神。