集體協商談判模式的國際比較

劉仁寶

(1.首都經濟貿易大學 勞動經濟學院,北京 100070;2.山東工商學院 公共管理學院,山東 煙臺 264005)

一、引言

市場經濟條件下,集體協商談判是協調勞資關系、緩解勞資沖突的主要手段和重要機制。20世紀60年代以來,西方各國廣泛實行了集體談判制度,其覆蓋范圍也由僅限于企業內部的工會會員和雇主擴大到全社會企事業單位的全體成員,從某一地區或某一產業擴大到全國各地區、各產業和科研部門。集體協商談判的內容也從最初的工作時間、勞動報酬標準和勞動安全保護,擴大到員工招聘錄用、技術培訓、休息休假、崗位變動、辭退程序、辭退經濟補償和賠償金、養老金和撫恤金的支付、福利設施,以及職工組織權利和職工民主管理等各個方面。但是,各國政治、經濟、文化和法律等情況的差異,使得各國所采用的集體協商談判的模式也有所不同。通過與其他國家集體協商談判模式的比較,借鑒他國有益經驗,改善中國集體協商談判制度設計,創新集體協商談判模式,可以在我國集體談判實踐中取得更好的成效,維護勞資雙方的合法權益,實現和諧共贏[1]。

二、集體協商談判的涵義

國際勞工組織在《促進集體談判公約》(ILO,1981)中認為,“集體談判”是一個雇主(或雇主團體)或一個或幾個雇主組織,同一個或幾個工人組織,為確定工作條件和雇傭條件,調整雇主(或其組織)與工人(或其組織)之間的關系,所進行的所有談判。國內外若干學者也從不同的視角對集體談判的涵義作了界定,其中最具代表性的是Mcllwee和趙曙明所作的界定。Mcllwee基于集體談判的過程視角,認為集體談判是用人單位與工會談判委員會之間為確定用工問題而進行的制度化協商談判體系[2](p14)。趙曙明則綜合了多個視角,認為集體談判是勞資雙方基于各自不同的利益訴求,為實現己方最大利益,在法律框架內圍繞工作的組織、職工的民主管理,以及爭議的解決等若干與工作相關的問題而進行的博弈[3]。

在我國《集體合同規定》中,采用的是“集體協商”的稱謂,其內涵同集體談判是一樣的,國內的研究也通常將集體談判表述為集體協商,因此,本文綜合集體協商和集體談判的稱謂,將集體協商和集體談判統一稱為集體協商談判。

三、市場調節下的自由主義談判模式

在美英等國家,普遍實行的是通過市場對勞資雙方進行調節的、以雙方自愿談判為特征的集體談判模式,政府不直接干預集體談判。

(一)美國的自由市場資本主義談判模式

美國的經濟政策從二十世紀八十年代初就主張市場競爭,減少政府干預,工會組織與雇主就工資福利、工作時間和條件等在法律的限制和規范下進行談判,一般情況下,美國政府不直接參與工會組織和雇主之間的集體談判。這種集體談判比較松散自由,彈性較大[4]。

(二)英國的自愿主義集體談判模式

英國不主張政府干預集體談判,集體談判由勞資雙方自主進行。英國于1999年1月起草了《雇傭關系法》,提出建立立法程序,使工會能夠得到雇主的認可,實現兩者之間的集體談判。英國工會多以行業工會為主,其合并及多工會結構在集體談判和集體勞動爭議處理中發揮了重要作用,取得了顯著成果。政府對員工進行罷工或者雇主關閉工廠的行為也會進行限制,但是這些限制是很少的。集體談判的雙方只把談判視為名義上的約束而不是強制性約束。英國的勞資關系在調整過程中受到這種自愿主義傳統的影響,使其缺乏規范的法律制度進行支持[5-6]。

四、基于社會伙伴關系的勞資共決談判模式

二戰以后,德國逐漸形成了以勞資共決制為典型特征的勞資關系制度。德國企業的工會具有非常重要的影響力和作用,工會和雇主協會都有權參與制定、頒布和實施勞動法律,對涉及企業經營管理和員工生活福利等根本利益問題享有與資方同等的權力,雙方共同協商決定企業內的所有重大事項,談判也是建立在法律法規的約束上的,談判分為國家、產業和企業三個級別,談判一般每年進行一次,其中以產業級談判為主。集體談判首先由工會提出方案,雇主方根據工會的提案進行應約,實行社會伙伴談判模式:工資、工時等由勞資雙方通過集體談判決定,政府不直接干涉,勞資政三方形成社會伙伴關系,共同促進就業和提高生產效益[7-10]。

五、內部勞動市場的企業層面談判模式

大多數的日本企業實行終身雇傭制,使得日本的工會不同于其他國家根據產業、區域或職業類別建立的工會。日本主要是企業內部的工會組織,而且同一企業內也可以建立多個工會,每個工會都有權進行集體協商談判和罷工。雖然工會之間也存在區域性和全國性聯盟,但工會聯盟只起指導、咨詢和組織作用,與企業工會之間沒有領導和被領導關系。這使日本的勞資關系成為“一個與外部勞動市場相對孤立的內部勞動市場”,日本的集體談判被限制在企業層面,談判只針對特定企業的員工利益,難以惠及其他企業,工會的作用在日本的集體協商談判中受到很大的限制[11]。

六、政府推動的談判模式

(一)加拿大的聯邦利益爭議處理模式

在加拿大,通過由政府任命的第三方介入來進行勞資爭議的解決,聯邦的勞動法律與各省的勞動法律分別適用于不同的對象,形成了針對不同法律適用對象而建立的利益爭議處理制度。政府在處理利益爭議方面起著重要作用,利益爭議對公共利益造成損害的可能性是政府干預的主要原因。加拿大的憲法和法律賦予工人和工會可以進行罷工的權利,政府則在承認工人和工會有權罷工的同時,通過各種有效途徑,介入和處理利益爭議,形成了一套“罷工滯緩機制”,盡量避免罷工行動的發生[12]。

(二)瑞典的均等化工資和均衡失業的集體協商談判模式

瑞典政府在勞資雙方的集體談判中通過推出有針對性的調整政策,引導勞資雙方就工資談判制度、工資準則以及基于公平、平等和效率的連帶主義工資方案進行協商,來保障國民充分就業、縮減收人分配差距、促進勞資關系和諧和社會穩定發展。二十世紀五六十年代,主要是實行“國家和行業層級的集體協商談判”,以形成均等化工資分配結構,推進同工同酬。二十世紀七八十年代,集體協商談判從國家層級下放到行業層級,并進而下放到企業層級,主要是實施工資縮減政策。二十世紀九十年代之后,重新加強行業層級的集體協商談判,并在此基礎上,促進企業層級的自由協商,以保持相對“均衡失業”[13]。

(三)澳大利亞政府密切監管的談判模式

集體合同、個人合同或裁定是澳大利亞工資分配的依據,三者獨立運行。裁定工資標準相當于法定最低工資,集體合同和個人合同規定的工資不能低于裁定工資,集體合同與個人合同只需其中一個即可。澳大利亞的工資分配模式,使集體勞動關系與個人勞動關系相互隔離,互不干涉。同時,澳大利亞政府在勞資雙方集體談判的啟動、談判過程、集體合同審查等方面都進行著密切監管,保證了集體談判有效開展[14]。

(四)法國勞資政三方平等對話與自由談判模式

集體談判和集體合同制度是法國處理勞資沖突的基本制度。這一制度有利于提升工人的社會地位,改變社會立法模式。政府通過引導,使雇主同意在企業建立職工代表制度,允許工人代表對勞動報酬、工時、勞動條件以及關系工人切身利益的重要決策進行監督,對保障工人權益有很重要的意義。法國歷屆政府在要修訂關于勞資關系調整的立法時,都要首先開展集體談判,達成有關協議,然后再進行有關法律的修訂[15]。

(五)泰國以國家《勞動關系法》為根本依據的談判模式

1991年,泰國對國家原《勞動關系法》再次進行了修訂,將國營企業勞資關系的規制從《勞動關系法》中分離出來,形成了獨立的《國營企業職員關系法》,而私營企業集體勞動關系的內容則沒有進行實質性改動。按照法律規定,勞動者可以組建工會,一個企業可以建立兩個以上工會,兩個以上工會也可以組成勞動工會聯盟。《勞動關系法》規定工會或部分勞動者通過同雇主進行談判,達成談判協議。協議一旦達成,則雇主必須履行協議內容,否則就應承擔相應的法律責任。勞資雙方如果發生爭議,那么可以運用調停或仲裁程序來處理爭議,雇員可以罷工,雇主也可以關閉工廠[16]。

七、基于產權或所有制形式的集體協商談判模式

中國的企業根據其產權或所有制形式不同,集體協商談判模式主要有以下四種:

(一)國家(地區)三方工資增長指導模式

中國的央企和省屬國企適用于這一模式。在國家層面上,由國資委、全國總工會和人社部組成的央企工資增長指導委員會,負責確定央企的工資增長幅度;在地區層面上,由省國資委、工會和人社廳組成的省屬國有企業工資增長指導委員會,負責確定省屬國企的工資增長幅度。

(二)企業工資集體協商模式

在私有企業和外資企業,勞資雙方通過直接協商的方式決定本企業的職工工資增長幅度。這種模式就是我國目前實行的工資集體協商模式。

(三)建筑及服務行業工資增長磋商干預模式

農民工比較集中的勞動密集型企業適用于這一模式,如制造業、建筑業、餐飲業、采礦業等,行業協會與多方有關機構進行磋商后直接確定本行業內所屬企業的職工工資最低增長幅度[17]。

(四)中小企業工資增長援助模式

在某一地區比較集中、數量相對較多、又難以進行協商的中小私企適用于這一模式,由當地的工會組織、雇主組織和政府部門成立中小企業工資增長援助委員會,對其工資集體協商進行指導幫助和協調[18]。

對其他類型的企業,則實行參照方法,選擇產權或所有制形式相近的集體協商談判模式。

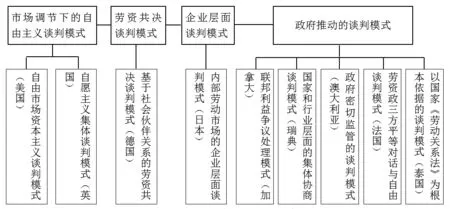

圖1 國外典型的集體協商談判模式

圖2 中國的集體協商談判模式

八、結論與建議

(一)結論

綜合國內外集體協商談判模式,可以看出,西方主要工業化國家在長期的勞資關系管理實踐中積累了豐富的管理經驗,有科學的管理方法和完善的法律法規制度,美國、英國、德國、日本、法國、瑞典、丹麥等都已經建立起國家、行業和企業三個層級,工會、雇主和政府三方協作的完善的集體協商談判制度,工會在集體協商談判中擁有較大權力,發揮了積極的重要作用;政府作為獨立的第三方,通過制定相關法律來支持和約束勞資雙方集體協商談判,以使集體協商談判運行在法律框架下,同時保護雙方的合法權益,以緩解勞資沖突。

與世界其他國家相比,我國的集體協商談判制度實行較晚,強調政府干預,工會不能充分發揮作用,同時也存在制度推廣方式不同、集體合同質量參差不齊、集體合同約束力不同等特點。近年來中國經濟在轉型時期,勞動爭議問題比較突出,借鑒西方成熟的集體協商談判制度,促進我國集體協商談判制度的發展和成熟,維護勞資雙方的合法權益,構建和諧勞動關系具有重要的現實意義。

(二)建議

工會和政府是促進集體協商談判順利進行和取得成效的關鍵組織。借鑒世界其他國家工會和政府在集體協商談判中的成功經驗,在我國的集體協商談判進程中,一是要充分發揮工會的作用,要形成強有力的、相對自治的工會,在行業或區域層面形成工會聯盟,促進集體協商談判制度在行業或區域框架內的統一推進,在行業或區域框架下,切實發揮企業工會的實際作用,促進企業層面的相對自由協商,實現集中化和民主化。二是要充分發揮政府的作用。政府在集體協商談判中作為中立組織,一方面要加強對勞動法律的制定修訂與完善以及勞動法律的實施與監督,這是規范勞資關系的必要基礎,勞資關系的調節必須在法律框架下進行。另一方面,我國工會自身的力量還不足,很多地方工會沒有發揮實際作用,工會起作用的關鍵還在于政府,政府應放權給工會并大力扶持工會,以形成勞資雙方權力均衡的集體協商談判制度。

總之,我國在集體協商談判過程中,應借鑒世界各國集體協商談判制度中適合我國企業的一些做法,明確政府職責,積極發揮工會能動作用,引導企業平等協商,提高勞動者協商談判能力,促進我國集體協商談判制度的完善和健康發展。