革命老區旅游精準扶貧制度增權的比較研究

——以梁家河村和康坪村為例

蘭金秋 于立新 王會戰

(西安科技大學管理學院 陜西西安 710054)

2016年2月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《關于加大脫貧攻堅力度支持革命老區開發建設的指導意見》中,明確提出要進一步加大扶持力度,深入實施精準扶貧,積極推進革命老區貧困村旅游扶貧試點。從近幾年旅游精準扶貧的實踐情況來看,以政府為主導的自上而下的旅游精準扶貧模式,雖然在政策、技術、經濟等層面為貧困村提供了巨大幫扶,但是“貧困群體邊緣化”“精準扶貧過程中的尋租行為”“返貧現象”等問題依舊突出(莊崢,2018),因此,如何從制度層面建立旅游精準扶貧長效機制,最大限度地發揮政策、經濟、技術的幫扶優勢,使得旅游精準扶貧制度化、常態化,制度增權顯得尤為重要。

制度增權也逐漸成為旅游學者關注的熱點,孫九霞、保繼剛、左冰、王亞娟等學者從理論層面討論過制度增權在社區參與旅游中的價值與意義,潘植強、朱沁夫、陳志永、王華、梁保爾等則從制度構建與增權路徑角度探討了制度增權在社區參與旅游實現層面的問題。總體來看,已有的關于制度增權的研究多聚焦于社區參與旅游的實現問題上,而有關制度增權之于旅游精準扶貧的價值研究尚未得到重視,二者之間的辯證關系有待實證探索研究。

鑒于此,本文擬采用雙案例分析法對陜西省延安市革命老區梁家河村與康坪村的旅游精準扶貧效應及制度增權進行比較分析研究,明確制度增權在旅游精準扶貧中的價值,以期發現革命老區旅游精準扶貧今后努力的方向。

一、相關概念與文獻回顧

國外有關旅游扶貧的研究源自Pro-poor Tourism(有利于貧困人口的旅游,簡稱“PPT”)理論。旅游扶貧是一種能夠促進減輕貧困的發展模式(Schilcher,2007),貧窮和貧困人口是其核心,它直接關注貧困地區旅游(Ashley,Roe & Goodwin,2001),尤其是貧困地區與旅游發展的互動關系。國內有關旅游扶貧問題的探討伴隨著20世紀90年代旅游扶貧實踐經驗的總結而興起。郭清霞(2003)提出,科學的旅游扶貧開發是在政府扶持和引導下,以地方特色為生命,由農民唱主角,實現旅游企業和當地居民雙贏;楊阿莉和把多勛(2012)以甘南藏族自治州旅游發展為實例,提出民族地區構建社區參與式旅游扶貧的長效機制;鄧小海、曾亮和肖洪磊(2017)則系統闡述了旅游精準扶貧的定義、構成和運行機理,指出旅游精準扶貧是由旅游精準扶貧識別、旅游精準扶貧幫扶、旅游精準扶貧管理構成的一個動態的有機系統。

增權指通過外部的干預和幫助而增強個人對能力和權利的認識,以減少或消除無權感的過程(Zimmerman,1990)。1999年Scheyvens正式將增權理論引入旅游學研究中,為旅游研究打開了新的思路與視角。國內的旅游增權研究起步較晚,2008年左冰和保繼剛提出了從“社區參與”走向“社區增權”的觀點;隨后保繼剛和孫九霞(2008)在對云南省雨崩村社區旅游調研的基礎上,指出雨崩村的旅游增權實際上是個人增權,只有進行制度增權,才能凸顯社區在旅游發展中的主體地位,實現社區旅游可持續發展;左冰和保繼剛(2012)剖析了我國農村土地產權狀態及由其決定的旅游開發增權收益分配在理論上與現實中的矛盾性,提出了“吸引物產權”概念,并指出我國農村社區參與權利失敗的制度根源在于集體土地所有權受限制支配、所有權主體“虛位”和吸引物權“缺位”,在此基礎上提出了農村社區參與旅游發展的土地變革之路;王亞娟(2012)在對制度和增權等基本概念辨析的基礎上,劃分了4種制度增權類型(正式制度直接增權、正式制度間接增權、非正式制度直接增權和非正式制度間接增權),分別討論了制度缺失和制度失靈兩種社區參與旅游的缺權狀態,探索了我國政治體制下可行的制度性增權途徑;王華和鄭艷芬(2016)基于制度嵌入性理論,對廣東省丹霞山瑤塘村與斷石村進行了比較研究,探討了遺產地農村社區參與旅游發展的制度嵌入性,揭示了正式制度與非正式制度對農村社區參與旅游發展的約束與影響。

旅游制度增權理論的提出,表明了增權理論在旅游學研究中的深入。然而在當前全面建成小康社會和精準扶貧的戰略背景下,極少有人去關注制度增權在旅游扶貧中的價值與意義。因此,本文立足于我國革命老區當前旅游扶貧現狀,探討制度增權在旅游精準扶貧中的價值,以期推進旅游扶貧發展中制度增權的研究進程。

二、研究設計

1.研究方法

本研究采用基于內容分析法的雙案例研究方法,原因有:(1)本文旨在基于現實發展經驗討論旅游精準扶貧效果與制度增權之間的關系,探索革命老區旅游精準扶貧中制度增權的價值,而案例研究適用于回答“是什么”與“為什么”的問題。(2)梁家河村與康坪村在自然地理區位與社會文化背景上具有較大相似性,同是依托知青文化發展鄉村旅游,效果卻差異明顯,可以通過案例比較分析進行原因探究。

內容分析法是一種對傳播信息內容進行系統、客觀和量化描述的研究方法(鄒菲,2006)。通過定性和定量相結合的方式,有助于有效描述傳播信息的內容特征,揭示文本實質和內容的變化趨勢(肖雪、周靜,2013)。本文以陜西省延安市梁家河村與康坪村的田野調查與深入訪談記錄為研究文本,進行內容分析。

2.研究區域概況

(1)梁家河村概況

梁家河村位于陜西省延安市延川縣文安驛鎮東南5公里處,總土地面積9.852平方公里,總人口433戶1 187人,目前已成為全國“一村一品”示范村、延安市鄉村旅游文化示范村、美麗鄉村示范基地、黨員干部黨性教育基地、延川縣青少年“三觀教育基地”和紅色旅游目的地。

梁家河村的主要產業有山地蘋果種植業、生豬養殖業和鄉村旅游業。近年來梁家河村依托資源優勢,挖掘知青文化,相繼建設了村史館、知青文化體驗園、蘋果采摘園、耕作園、農家樂等一系列旅游項目,并于2015年自發注冊成立了梁家河鄉村文化旅游發展有限公司。該公司為村集體企業,2016年實現旅游綜合收入1 300萬元,目前在旅游公司從業的村民達到145人,旅游業已經成為梁家河村的主導產業。

當前梁家河村在冊貧困戶有9戶25人,通過發展旅游、養殖、種植業,6戶19人實現脫貧,剩余3戶6人仍較為貧困。

(2)康坪村概況

康坪村位于陜西省延安市寶塔區馮莊鄉政府東南2.5公里處,總面積5平方公里,現有居民150戶524人。目前康坪村的旅游發展定位為山水農林休閑地、陜北民俗體驗地、青少年農村文化教育地、美麗鄉村示范村、全國“一村一品”示范村和紅色旅游目的地。

康坪村的主要產業有大棚種植業、養殖業和旅游業。近些年來,康坪村利用知青文化資源,發展紅色旅游,目前全村進行了400孔窯洞及100間平房改造,建設了5組農家院、1個幸福互助院、3個小型廣場和1個知青文化體驗園,并完成知青舊址6孔窯洞改造。

該村為國家鄉村扶貧重點村,目前有低收入戶8戶12人,村民收入主要依靠種植蔬菜和發展勞務輸出等。

梁家河村與康坪村在地理位置及外部環境上較為相似,且都依托資源優勢,挖掘知青文化,發展紅色旅游,具有很好的比較研究價值。

3.研究過程

(1)資料收集與分析策略

本文以第一手資料為主要研究材料,于2017年5月培訓55名本科生采用非結構式訪談法對當地村民、村干部和部分外來企業職工進行了深入訪談,訪談時長多在半小時以上,整理訪談文本約4萬字(其中梁家河村訪談人次41人,精簡后訪談文本為19 415字;康坪村訪談人次37人,精簡后訪談文本為19 696字)。另結合相關二手材料(包括村史館文字圖表記錄、相關科研資料、相關新聞報道及專家解讀等第三方觀察材料)對兩村莊基本情況進行輔助了解。在資料收集方面做到了從不同的信息來源收集案例研究所需數據,使多元化的數據之間相互補充、相互印證,形成證據三角(Yin,2014)。

(2)建立分析類目

本文在構建旅游精準扶貧效果評價類目及相關指標時,借鑒了鄧小海、曾亮和肖紅磊(2017)有關旅游精準扶貧的相關研究,從旅游精準扶貧項目識別和貧困人口識別方面考慮旅游精準扶貧識別精準度;從區域經濟效益和居民參與程度角度考慮旅游精準扶貧幫扶精準度;從旅游扶貧資金分配管理及貧困戶退出機制方面考慮旅游精準扶貧精準管理水平。綜上,從旅游精準扶貧中精準識別、精準幫扶與精準管理3個維度設置旅游精準扶貧效果考核指標。

在構建制度增權類目及相關指標時,主要參考了左冰和保繼剛(2012),王亞娟(2012),潘植強、梁保爾和吳玉海等(2014),王華、龍慧和鄭艷芬(2015),朱沁夫和李佳(2017)等有關旅游社區增權與制度增權的相關研究。左冰和保繼剛(2012)指出我國農村社區參與權利失敗的制度性根源在于集體土地所有權受限制支配、所有權主體“虛位”,因而將農村土地制度增權納入制度增權指標體系;潘植強、梁保爾和吳玉海等(2014)以及朱沁夫和李佳(2017)則從旅游企業的治理角度探討制度增權的實現路徑,因而將旅游管理制度增權納入制度增權指標體系;王亞娟(2012)、王華(2016)分別從民主村治、土地租賃、利益分配角度考慮制度增權的構建,因而將民主村治制度增權與利益分配制度增權納入制度增權指標體系。綜上,形成了制度增權主類目下包含土地制度增權、管理制度增權、村民自治制度增權和利益分配制度增權4個次類目的指標評價體系。

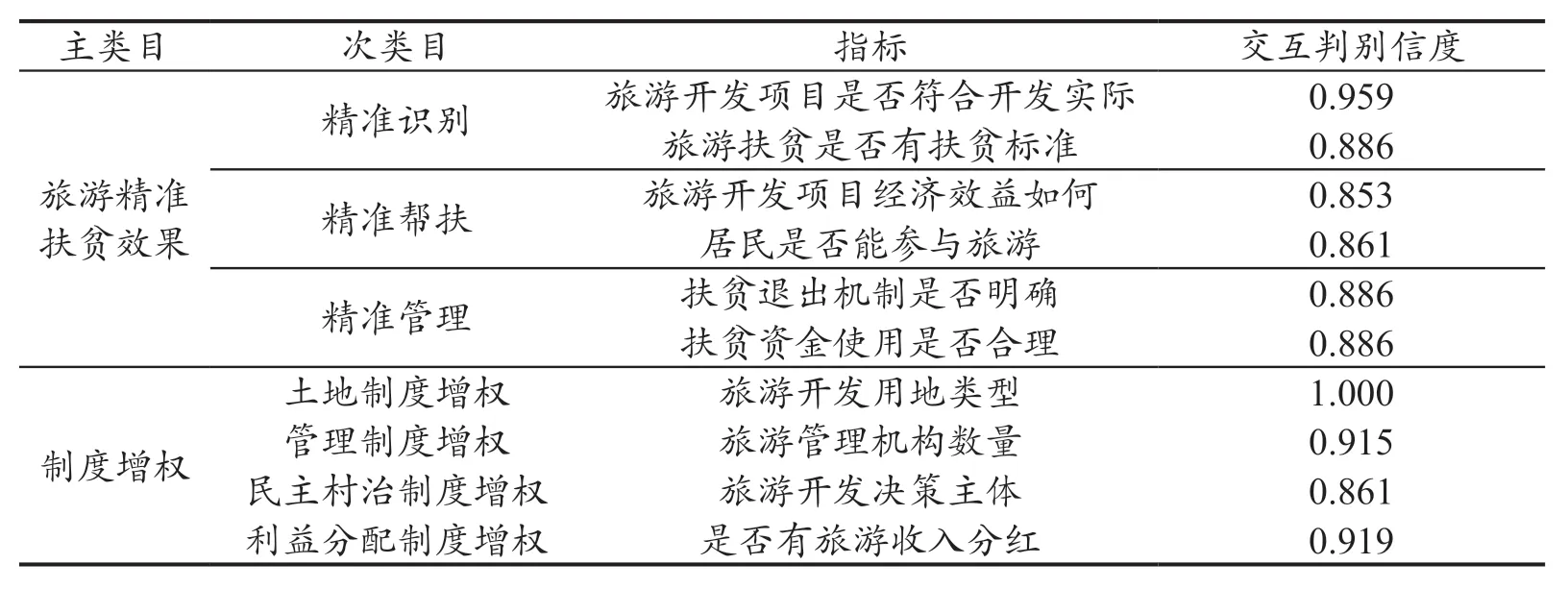

基于以上分析,本文最終建立了包括2個類目10個指標的分析體系和編碼表(見表1)。

表1 旅游扶貧分析體系和編碼表Tab.1 Analytical framework and encode table

(3)信度檢驗

信度是對文獻編碼一致性、分類準確性和方法穩定性的檢驗,信度分析檢驗編碼員對同一樣本評判的一致性程度(夏清華、宋慧,2011)。信度檢驗方法為:培訓兩位編碼員,使其深入了解研究主題、理解各類目內涵和各項指標評判標準,編碼后,對編碼員編碼內容進行信度檢驗。依據本研究已擬定好的主次類目,對各項指標進行信度檢驗。編碼員之間交互判別信度計算公式如下:

公式(1)中:R表示交互判別信度,n表示編碼員數量,K為編碼員之間的平均相互同意度。平均相互同意度的計算公式為:

公式(2)中:M是2名編碼員結果完全相同的分析單元數,N是A編碼員的分析單元數,N是B編碼員的分析單元數。

根據公式(1)、(2)對精準扶貧效果6項指標及制度增權4項指標進行信度檢驗,檢驗結果如表2所示。交互判別信度在0.80以上可接受,0.90以上較好(付業勤、王新建、鄭向敏,2012),本研究中交互信度值均在0.85以上,可以接受,說明編碼結果有效。

表2 梁家河村與康坪村編碼交互判別信度Tab.2 The interactive discriminant reliability of encode table in Liangjiahe village and Kangping village

三、比較分析

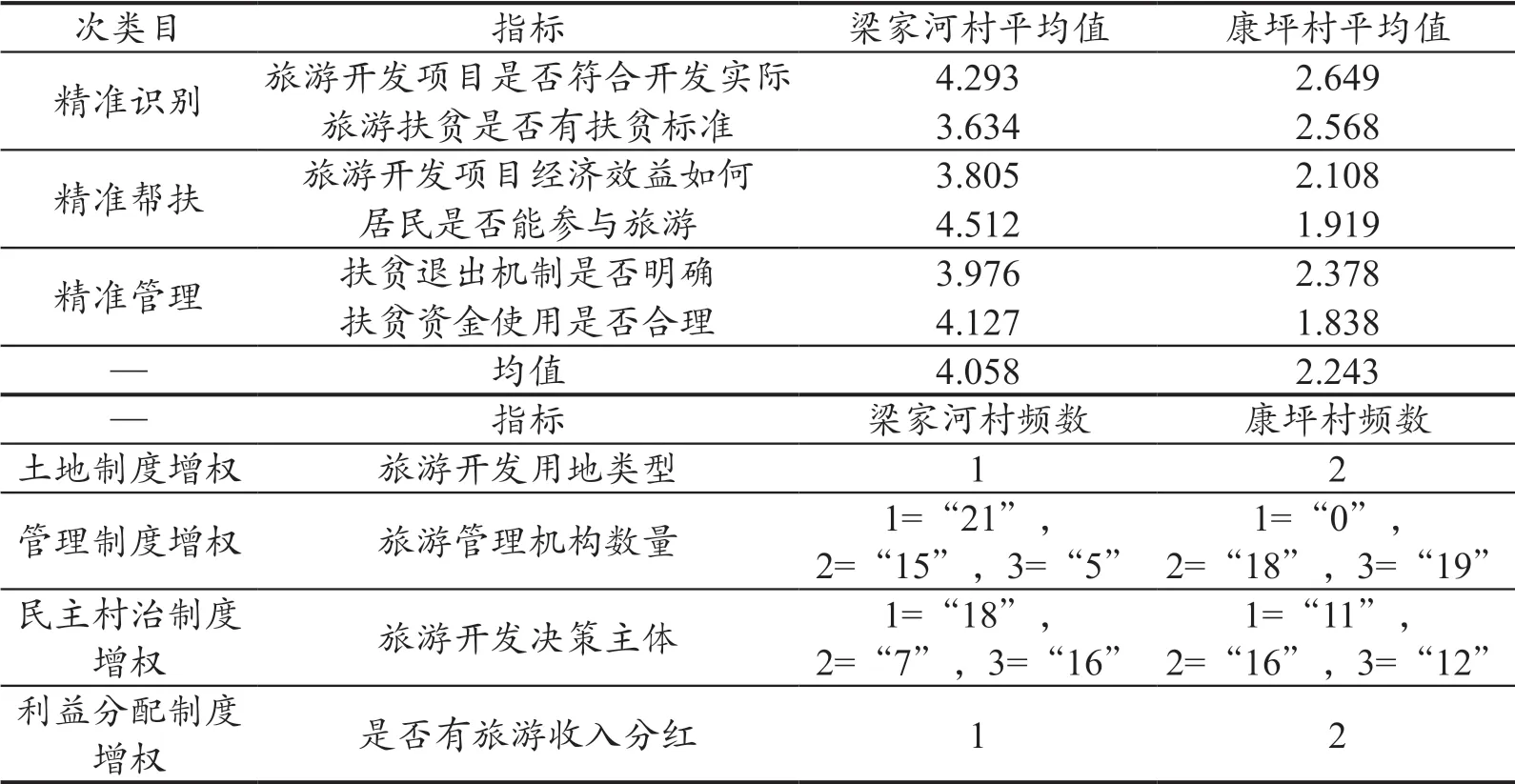

按照內容分析法,對旅游精準扶貧效果主類目中6項指標進行打分評價并對制度增權主類目4項指標進行統計學分析,分析結果如表3所示:梁家河村旅游精準扶貧效果評價得分均值為4.058,高于康坪村的2.243;在精準識別次類目上梁家河村各指標評價得分之和約是康坪村的1.5倍;在精準幫扶次類目上梁家河村各指標評價得分之和約是康坪村的2.1倍;在精準管理次類目上梁家河村各指標評價得分之和約是康坪村的1.9倍。

表3 梁家河村和康坪村旅游精準扶貧類目與制度增權類目指標評價結果Tab.3 The index evaluation results of accurate poverty alleviation and institutional empowerment

為了進一步檢驗梁家河村與康坪村旅游精準扶貧效果是否存在顯著差異,運用SPSS 21.0統計分析軟件進行獨立樣本t檢驗,結果顯示:Levene檢驗的Sig.=0.493>0.05,t檢驗Sig.(雙側)=0.000<0.05,說明旅游精準扶貧效果受村莊差異影響顯著,即兩村莊間旅游精準扶貧效果差異顯著。

通過對訪談文本內容及相關二手資料進行深入挖掘與分析,發現造成兩個村莊旅游精準扶貧效果差異的主要原因在于制度增權的強弱程度,梁家河村憑借制度增權帶來的優勢,在旅游精準扶貧中取得了康坪村難以達到的效果。

(1)在土地制度方面,土地租賃制度具有保障村民土地經營權和永續收益權、降低旅游開發建設期成本的優勢,比土地征遷制度更貼合革命老區旅游項目開發實際。“我們村旅游用地很特殊,是村集體旅游公司,土地是租的,不需要征遷,一直續租就可以,成本少。”(梁家河村楊書記)梁家河村旅游開發用地采用的是土地租賃辦法,即被旅游開發占用土地的農民可以獲得土地租金,這種租金獲得是持續的。租賃制度也降低了梁家河村發展旅游業的土地建設成本,村集體可以集中更多的資金進行旅游項目建設或其他旅游相關投資。對比而言,康坪村旅游開發用地采用土地征遷辦法,失去土地的農民可以得到一次性補償。在這種征地補償“一刀切”做法下,農民與土地的聯系被切斷,而土地被征用后的價值猛增與農民沒有絲毫關系(吳渭、劉永功,2015),不利于后期可能存在的農村土地收益的增值與社區旅游扶貧的可持續發展。同時據訪談了解到,康坪村的征地補償金并沒有一次性到位,財政支持不足是重要原因,而且采用這種土地征遷辦法時居民得到的土地補償款往往不會很高,失去土地的農民會擔心以后沒有其他收入等問題,例如農民會存在“占了我們的地,分錢分一次還分得少,之后就不咋管你了”的擔憂。此外政府如將土地征遷補償金一次性全部下發,則會占用大部分旅游發展項目建設資金,尤其會影響旅游發展初級階段的資金投入。

(2)在旅游管理制度方面,以村集體旅游公司為核心的管理體制,以其精細化的旅游業務管理和貧困村民可參與等優點,大大促進了當地旅游發展和精準扶貧成效。對訪談中“旅游扶貧中誰提供的幫助最大”這一問題的回答進行分析發現:51.22%的受訪梁家河村村民認為對梁家河村旅游發展幫助最大的是村集體旅游公司,36.59%的受訪村民認為是當地政府;48.65%的受訪康坪村村民認為對康坪村旅游發展幫助最大的是當地政府,而51.35%的受訪村民則認為該村在旅游發展過程中受到的幫助很少或者沒有受到幫助。政府主導型旅游扶貧,其作用點主要在于當地旅游發展的基礎設施和外部環境建設,因此往往表現為粗放式發展和缺乏精準管理。梁家河村于2015年自發注冊成立了村集體企業——梁家河鄉村文化旅游發展有限公司,“管理層都是黨員干部,董事長不掙錢,經理一個月工資6 000多元,開電瓶車的工資3 000元,打掃衛生的一個月有1 200、1 500或2 000元,我們這些個年老的,在門口解決問題了,掙到錢了”(梁家河鞏姓村民),公司為村民提供差異化工作崗位,員工從基層到管理層均為當地村民,充分保障了村民參與旅游發展的權利,為貧困村民提供了就業機會和收入來源的同時也為該村的旅游發展注入了更多積極性。對比而言,康坪村的旅游發展在政府提供了相應的基礎設施和外部環境建設之外,沒有其他太多進展,旅游發展缺乏一個正規的管理機構和一套適宜的管理制度。缺乏有效的旅游管理制度致使康坪村未能為當地村民參與旅游發展提供更為精細化的途徑,只是簡單地把該村旅游開發項目及相關產業外包出去,這種管理方式實際上是將當地旅游業的發展與當地村民隔離開來,村民無法通過參與旅游而實現脫貧,久之會因為無法參與其中,沒有分享到旅游帶來的利益而感到沮喪,引發諸如“我們這邊最大的問題就是本地人參與得少,你看這里都是外地人不要本地人”“旅游項目帶來的利潤都給承包商帶走了,沒有給村民,村民一毛錢利潤都沒有”等悲觀失望情緒。

(3)在民主村治制度方面,基層群眾自治制度間接地保障了村民參與旅游發展決策的權益。有關針對村民的訪談中“旅游開發決策權歸屬”問題的分析顯示:43.90%的受訪梁家河村村民認為該村旅游開發決策權在村委會,17.07%的受訪村民認為在村領導個人,另外有39.02%的受訪村民表示不了解或不關心;29.73%的受訪康坪村村民認為該村旅游開發決策權在村委會,43.24%的受訪村民認為在村領導個人,32.43%的受訪村民表示不了解或者不關心。基層群眾自治制度是我國的一項基本政治制度,村委會是農村基層群眾性自治組織,雖然這項制度不是直接賦予村民參與旅游開發的權利,村委會也不是村民直接參與旅游發展的機構,但是因為村民在自治過程中有決定本村事務的權利,而當旅游開發涉及村集體利益時,村委會自治組織能較為有效地團結村民個體力量,形成合力參與談判,因此以村委會為組織的基層群眾自治制度間接地保障了社區居民參與旅游開發及發展的權利(王亞娟,2012)。就梁家河村而言,村委會在旅游開發中賦予了村民一定程度的決策權,使得村民能夠在旅游開發伊始至發展全過程中參與重大決策,從而較大程度地保障村民自身利益,減少了旅游發展中的利益沖突與矛盾。例如在村民參與旅游中有關于“誰家在旅游關鍵線路上開設小賣部的問題”,一旦貧困戶報名人數超過小賣部設立容量,就會采取“抓鬮”的方式決定開店權利,這種民主決策的觀念已經逐漸滲透到村民的思想中。比較而言,在旅游開發決策過程中,康坪村村委會發揮的民主決策作用微乎其微,更多的村民認為他們沒有決策權,決策權落在村領導個人身上,村領導個人集權決策雖然一定程度上提高了行動效率,但往往不能夠真正代表村民意志,以至于大部分村民利益受損。“你們的調查沒有意義,我們的問題你們解決不了,也傳達不了,這些都沒有用。”“我覺得應該全村可以入股經營,現在太不公平了,沒地的怎么辦啊?政府的、村里的都不聽我們的想法的。”村民的訪談反映出,村民在民主村治過程中根本無法維護個人權益。

(4)在利益分配制度方面,公平的收入分配與多元化收入來源直接關系到旅游扶貧的核心——貧困人口在旅游發展中的獲益問題(周歆紅,2002)。

“我這三口窯洞也被他們租去了,公司租了十年,給了我九萬,一次性給了十年租金,剩下幾間房屋自己辦了個賓館。”“領導說了除了今年有(旅游公司分紅),以后年年有,一年比一年多,按人頭分,一人五千,我們家(兒子孫子一起)十個人,分了5萬。”“我主要是給公司當保管員,一個月1 500塊錢。”(梁家河村某村民老板)

“他們(村民)養殖、退耕還林那一塊地,要建農家院,征地承包出去,居民分這個錢,通過各種渠道,(公司)想要承包(地)就給我們錢,我們給居民平均分配(承包款)。”(康坪村某村民)

從旅游收益分配來源與方式看,梁家河村居民旅游收入來源除了資產性租賃收入,還包括參與旅游經營活動所得和村集體旅游公司每人每年5 000元分紅(第三年才有),居民收入來源上呈現多樣化與可持續分配的特點,擴大了居民的總體收益,促進了梁家河村全民參與旅游經營的積極性,對于梁家河村旅游業可持續發展有積極作用;而康坪村居民旅游收入來源僅包括土地征遷與外來投資商承包費用收入,傳統的外出務工依然是康坪村居民的主要收入來源,居民旅游收入呈現來源單一化且多為一次性分配的特點,居民從旅游中獲得的總體收益小,容易產生對旅游發展的冷漠態度,引發與村領導及外來企業的矛盾。

四、結論與討論

1.研究結論

本文在對革命老區梁家河村與康坪村進行實地調研的基礎上,通過對深入訪談的文本內容進行比較分析,發現兩村莊旅游精準扶貧效果差異顯著的原因在于制度增權的實現方面。梁家河村在土地制度、旅游管理制度、民主村治制度及利益分配制度上直接或間接地保障了村民參與旅游發展的合法權益,實行相對均衡的利益共享機制,嚴格把控外來投資商進入,基本實現了旅游發展的經濟增權和部分政治增權,并取得了良好的精準扶貧效果。比較而言,康坪村在土地征遷制度方面由于強制征遷和拆遷款不能及時到位等問題已經引發村民不滿,在旅游管理制度方面政府將該村旅游項目全部承包給外來投資商,政府、外來投資商與村民之間利益發生沖突,外來投資商不僅卷走了當地旅游發展帶來的利潤,還一定程度上剝奪了當地村民參與旅游發展的機會,導致矛盾加深;另外具有過度集權色彩的村領導決策制度更加使得村民有口難言,久之對旅游發展失去信心和參與渴望,甚至產生厭惡感。

然而,不論是梁家河村的土地租賃制度、村集體旅游公司管理制度、村委會民主決策制度還是利益分配制度都具有自發性、間接性和區域性的缺陷,原因在于并沒有將這些有利于當地居民從旅游發展中獲益的經驗途徑上升為國家意志。就土地租賃制度而言,它在一定程度上較土地征遷制度保障了居民的土地“所有權”與使用權,且節約了建設成本,但是土地租賃仍具有租金低、收入少、部分居民無法真正自主地享有土地權益的缺陷,并不能從根本上保證居民的土地權益,只有加快農村土地確權,推進農村土地產權改革,實現農村集體土地與國有土地享有平等權益,讓土地成為農村居民真正可支配的財產,才能從根本上保障居民的土地收益權。村集體旅游公司是梁家河村的部分村領導組織村民自發成立的村集體企業,在招聘用工和利益分配方面,均具有自發性特點,村民的參與權與利益分配權保障性差,因此必須健全農村集體公司現代化企業制度,從體制上規范村集體旅游公司運營管理。在村委會民主決策制度方面,基層群眾自治制度雖間接地保障了村民參與旅游發展決策的權益,但未從法律或者制度層面確立村民參與社區旅游并獲益的權利。世界上有些國家或地區已經制定正式的法律法規來保障社區居民從當地旅游發展中獲利的權利,如加拿大的班夫國家公園規定,只有原住居民可以開設家庭旅館,而外來購房者則不允許;迪拜也作出明確限定,外來者在當地開設公司和投資必須與當地人合作,使本地人從中受惠(楊曉紅,2011)。因此,只有通過“國家從法律上或政治上支持和授予社區旅游增權的合法性,建立起一套正式的支持性制度來保障社區參與的權益”(王寧,2006),才能真正實現制度增權。

2.研究貢獻

本研究的理論意義主要體現在:首先,以往有關旅游(精準)扶貧的研究,主要聚焦于對旅游精準扶貧理論本身的研究,體現在旅游精準扶貧的概念、機制、路徑探析等方面(郭清霞,2003;楊阿莉、把多勛,2012;鄧小海、曾亮、肖洪磊,2017),增權角度的研究相對缺乏,本文從制度增權層面探討了制度增權之于旅游精準扶貧的影響,對于旅游精準扶貧研究有望帶來新的啟發;其次,本文將旅游中的增權與旅游精準扶貧效果聯系起來,探討其中的關系,并針對兩個典型案例進行對比研究,找到并明確影響旅游精準扶貧效果的原因在于是否“增權”,為增權對旅游扶貧效果的重要性提供了事實基礎,對認識旅游扶貧效果的關鍵影響因素具有一定幫助;最后,本文基于現實發展經驗討論旅游精準扶貧效果與制度增權之間的關系,具有理論拓展價值,也可能為探索我國旅游發展中的制度增權實現路徑帶來有益的啟示。

本研究的實踐價值主要體現在:首先,在我國旅游精準扶貧實踐中,不論是經濟層面還是技術層面國家已經提供巨大幫扶,經濟、技術層面的幫扶在旅游精準扶貧過程中具有直接、高效的特點,能夠在短期內起到減輕貧困、增加收入,甚至脫貧的效果,但是對于鞏固脫貧成果、實現革命老區旅游可持續發展作用有限。因此,明確制度增權在旅游精準扶貧中的價值,探索二者之間的辯證關系,對于開拓我國革命老區旅游精準扶貧新思路與把握精準扶貧新方向有重要意義。其次,本文選取的研究案例為陜北革命老區梁家河村與康坪村,作為革命老區旅游精準扶貧典型村莊,其實踐經驗對于我國革命老區旅游精準扶貧工作實踐具有借鑒意義,也豐富了我國旅游精準扶貧類型研究。

3.研究局限與展望

革命老區旅游精準扶貧制度增權的比較研究,是在精準扶貧背景下有關制度增權研究的一次嘗試性探索,二者之間的辯證關系研究今后還需要更多的案例與經驗總結。另外,本文只是關注制度增權在旅游精準扶貧中的價值研究,尚未開展具體的影響路徑研究,今后應在這一方面深入探索,以豐富制度增權理論研究和更好地指導旅游精準扶貧實踐工作。