董其昌的標簽

文/阮富春

民國趙氏又滿樓刻本《民抄董宦事實》,竹紙線裝一冊,26×15.5厘米,4370元,上海博古齋2018年6月24日拍賣,編號2165,局部圖片來自該公司網站

備受爭議的明代書畫家董其昌,去歲末今年初在其家鄉上海,總算迎來了中國內地的首場書畫藝術展。

明萬歷四十四年(1616)三月十五日,62歲的董其昌閑居華亭豪宅享受著藝術人生,顯然從未料到董家往昔的所作所為,在松江府積下難以排解的民憤。兩日內,除其子董祖和(為惡較少)宅院外,董其昌及其子弟的多數宅院被民眾毀盡。“民抄董宦”載入史冊。

這一污點,董其昌身前身后難以洗刷,四百年來唾罵者有之,翻案者也不乏其人。然而,白紙黑字的黑歷史,與其藝術成就交織在一起,反倒成就了后人研究董其昌的豐富性、故事性、趣味性。

因為這樣的背景,2018年12月7日至2019年3月10日上海博物館舉辦的“丹青寶筏:董其昌書畫藝術大展”及學術研討會,想不火都難!

154件(組)展品以上博藏品為主,包括北京故宮博物院、美國大都會藝術博物館、日本東京國立博物館等機構的藏品。“董其昌和他的時代”“董其昌的藝術成就與超越”“董其昌的藝術影響和作品辨偽”三個展覽主題切中要害,直指學術研究的焦點。據報道,觀眾絡繹不絕,其號召力的確非同小可,由此也引爆了董其昌書畫的研究、收藏熱潮。

解讀董其昌的多面性,已經超越學術圈成為社會關注的文化熱點。

是是非非董其昌

對董其昌的是非評論從未消停過。

“民抄董宦”令董其昌聲名狼藉,學者王守稼、繆振鵬認為這一事件“是明末上海地區人民群眾反對官僚地主的一次聲勢浩大的群眾斗爭,是明末階級矛盾極端尖銳在江南的反映”[1]此說過于上綱上線,其實就是“董其昌縱容家人,在上海地區作惡多端,民憤極大”,最終引起民變。

王守稼、繆振鵬對董其昌“畫壇巨匠、云間劣紳”的評價非常中肯,但缺少一環,即對作為官僚的董其昌的評價。為官不問政事,出仕未“治國平天下”;天下大亂之際,董其昌在松江“吟詩作賦,仿佛天下世事與之無關”[2]。雖不能說大節有虧,但確實有做官逐利的嫌疑,也備受明清士人詬病。

更甚者是,董其昌縱容其子橫行鄉里,利用其官員、書畫家、鑒賞家的身份之便,大肆圈占民居,修建庭院,終致眾怒。晚明官場貪腐成風,賄賂公行,董其昌亦涉其中。王弘《山志》載:“(仇時古)為松江太守,與董宗伯思白(董其昌)、陳徵君仲醇善。有富室殺人,法當死,求宗伯居間。太守故不從,曲令重酬乃釋之。自是往來益密。宗伯每一至署,太守輒出素綾或紙屬書,無不應者。所得宗伯書,不下數百幅。”[3]可謂雅賄官員、居間操控訟案之明證。“民抄董宦”事件后,董其昌再三要求官方調查將“民抄”改為“士抄”,試圖改變史實記載。[4]

“民抄董宦”事件歷明、清、民國、中華人民共和國四個時期,不同時期褒貶不一。明清時期為統治者所左右,特別是清代康熙、乾隆兩位帝王以及“清初四王”對董其昌藝術的推崇和繼承,影響到了評價的客觀性。中華人民共和國成立后,一段時期內階級斗爭成主流,地主官僚身份的董其昌及其書畫藝術受到貶斥。改革開放后,史學、藝術學領域對董其昌的研究漸趨客觀、理性。

為董其昌翻案的困難

自明萬歷十七年35歲中進士,至明崇禎八年80歲還鄉,董其昌宦海沉浮四十余載,深諳“為官之道”。發跡之初,董其昌棄家冒籍華亭,否認自己原籍上海[5],當時華亭大地方,上海則是鄉下。

董其昌 家書卷 手卷(局部) 31×417厘米 575萬元西泠拍賣2018年12月15日拍賣

董其昌 疏林茅屋圖 手卷 26.3×146厘米 6900萬元中國嘉德2015年11月15日拍賣

董其昌 1627年作 仿黃公望富春大嶺圖 手卷 28.5×297厘米 6267.5萬元 中國嘉德2012年10月28日拍賣

董其昌 1621年作 行書葉向高《龍神感應記》 手卷(局部) 24×290厘米4480萬元中國嘉德2009年11月23日拍賣

董其昌1620年作 書畫小冊 八開冊頁(選四) 25.5×13.5厘米×8 4848.75萬港幣 香港佳士得2007年11月26日拍賣

上博展出的部分董其昌收藏中,不乏中國書畫史上的名作。明末江南收藏賞鑒之風盛行,這些作品恰恰反證出了董氏的另一面:如果董氏為官清廉,官俸及自作書畫售賣的收入,很難應付其收藏及家中奢華的支出。《民抄董宦事實》記載:(董宅)“數百余間,畫棟雕梁,朱欄曲檻,園亭臺榭,密室幽房”(另尚有別宅,各子均有豪宅),“董宦平日美居室,凡珍奇貨玩金玉珠寶,與夫麗人尤物,充牣室中。”[6]這位官僚顯然不是清官,否則也不會激起民抄來。晚明收藏風盛,收藏家的身份基本可以歸為四種類型:權宦、豪富、書畫家、地方鄉紳[7]。有趣的是,董其昌則是四合一。

后世為董其昌翻案者眾,《明史》就是一例,張廷玉編修《明史》時,正是董其昌書畫藝術大受推崇之時,康熙、乾隆二帝對董氏贊賞有加,迎合帝王口味是必然選項,對董氏頗多溢美之辭,而“民抄董宦”這么大的事未著只字片語,有悖史實。

2019年1月21-23日,上博舉辦“丹青寶筏:董其昌書畫藝術國際研討會”,董健身、顧福根指出,“《民抄董宦事實》一書系董其昌的政敵收買無賴文人所編”,并表示“董氏因此蒙冤400多年!評價古人,最重要的是他的道德人品,董其昌的藝術成就、政治見解、軍事論略、治國方針,在明末可稱一流,世所罕見”[8]。董健身為董其昌十七代孫。

“民抄董宦”的導火索是董家強搶民女一事被編成說唱曲本《黑白傳》[9],此本或許有渲染的成分,但《民抄董宦事實》所記翔實,涉及真名實姓者超過百人,還包括官府審理此案的來往公文,可信度高。天啟二年(1622),也就是“民抄董宦”6年后,董其昌再回權力中心,“擢太常寺卿兼翰林院侍讀學士”;次年“進禮部左侍郎兼侍讀學士”;1625年“拜南京禮部尚書”;1634年“詔加太子太保致仕”,達到了他官超前賢趙孟頫的理想。如此官勢,再加上董氏以書畫、鑒賞構建的龐大人脈網,無論《黑白傳》還是與“民抄董宦”相關的文字,顯然不易保存下來,后世學人只能在漏網的野史筆記里探求真相。

董健身、顧福根曾撰文指出,“在第三次全國文物普查時,上海市閔行區馬橋鎮居民董玉興提供其祖傳的明代手抄本《民抄董宦警示錄》一書,共74頁,略有殘缺,專家考證是《民抄董宦事實》的又一版本”[10]。目前尚無文物學者考證《民抄董宦警示錄》的真偽,亦未見其具體內容,如果公開發表,可與《民抄董宦事實》對比考證。值得思考的是,董其昌在江南地區有名的朋友不少,卻少見為此事件撰文辯護者。

私人收藏有時可為史實提供物證。2018年12月15日,西泠印社拍賣有限公司“中國書畫古代作品專場”上拍一件董其昌《家書卷》手卷,估價500萬元至800萬元,該公司網站顯示以575萬元成交。[11]

《家書卷》對了解董其昌其人有重要價值。手卷為13通董其昌家書,12通上款為其岳父,一通上款為其三子董祖源,內容包括董其昌為召妓事辯白、大兒不肖等。自清代乾隆至光緒時期,手卷經項懷述、項庚松、向萬鑅、趙夢泰收藏,民國時期(1916年)經羅振玉題跋:“董文敏公尺牘卷,曩藏丹徒劉氏,時屢披閱,今得再見,如遇故人。明人雜記載文敏在鄉里頗有負謗,又言其子不肖,證以此卷,殆非盡誕□”[12]。

羅氏題跋道出此手卷的價值,也證實董氏在鄉里享有惡霸之名的部分原因:“受家累甚深”,一通家書為自己召妓事辯白,另一通則是為“大郎”不肖憂慮。董其昌親手書寫的為召妓事辯白:“今乃云昌曾與其弟同一妓飲酒。昌直辦其無,有何實跡,但既有妓又有酒,豈無蒼頭在左,仆夫在右?今煩思庵取其乃弟之仆,上自勝冠,下至稚齒,嚴加問詰,云主公于何地飲酒,曾有何客,亦有一姓董者在坐乎?兼卿固在,昌固在,天地鬼神固在。若昌果與徐君有攜妓之飲,落筆而殞也……”[13]。董是否召妓了?我們無從查證。從沈德符的記載看,董其昌確曾有召妓的事實,“董太史玄宰,初以外轉,予告歸至吳門,移其書畫船至虎丘,與韓胄君古洲,各出所攜相角。時正盛夏,惟余與董韓。及董所昵一吳姬四人,披閱竟日,真不減武庫”[14],事實不容辯駁。

另一通,“今聞大郎忽然入好利一途,廉恥盡喪,惟有嘉興抽豊一節,則求老侄涕泣而道。此果成行,殺我必矣”[15],則親口親筆承認子弟不肖,“殺我必矣”也預示了后來的“民抄董宦”事件。

已故美國中國美術史學者高居翰認為,“盡管個人功成名就,董其昌并未因此而謙沖自持——事實上,他似乎是一個相當自大的人,地方百姓對于董氏一家早有積怨”[16]。研究董其昌,人品、書品、畫品三者不可缺,回避時代及其交游,僅側重其書畫藝術一端不可取,期待學術界有更深入的成果發表。

董其昌作品真偽鑒定難題

董其昌的私人生活極端保密,這一點已經有學者關注到[17]。但尚無人研究原因。晚明筆記、小品文盛行,江南文人流行筆記、日記、雜錄等,私人生活或多或少流露文中,如陳繼儒、李日華、冒襄等人。董其昌留下的文字干凈得讓人起疑,既便常見的友人鑒賞雅集,也不見記錄。這種干凈或許有兩種可能:一是董其昌其人其文其書其畫品行如一,清廉高節,表里如一;二是刻意為之,掩蓋不可告人之秘。就董其昌其人在世及身后引起的巨大爭議,以及大量藏品和代筆之作的存在等綜而推之,其“刻意為之”的可能性最大。

與董其昌同時代的沈德符,在其《萬歷野獲編》中不乏貶損董氏之處,《好事家》《假古董》《小楷墨刻》等篇均有提及[18],《假古董》一篇中提及董其昌攜一吳姬與韓古洲以所藏書畫“相角”斗侈,沈德符指其所攜顏真卿《朱臣川告身》為臨作,董請沈“姑勿廣言”,后將此作售給“新安富家”。汪珂玉也記有董其昌在一幅李成的贗品《晴巒蕭寺圖》上加上“臣李”等字[19],轉售他人。詹景鳳的《詹東圖玄覽編》卷四,記有董其昌將王蒙《花溪漁隱》贗品“賣與黃開先,取價五十金”[20]。知假售假,甚至造假,收藏尚且如此,代筆書畫也就可想而知。

清代周亮工的《讀畫錄》卷一載,與董同時代的錢謙益說,“董文敏最矜其筆墨。有請乞者,多請他人代筆;或點染已就,僮仆贗筆相易,亦欣然為之題署,都不之計。家多侍姬,各具絹素索畫,稍倦則謠諑繼之,購其真跡者,得之閨房為多”[21]。不僅道出董氏“家多侍姬”,更道出了董氏書畫代筆。

董其昌贗品滿天下,素有“贗董塞宇內”“贗作紛然”“贗本極多,幾于魚目混珠矣”“濫董”之說,這其中有作偽者的謀利之作,更不乏董氏請人代筆之作。董其昌在世時,對自己書法作品的真偽有時也分不清。啟功先生曾著文《董其昌書畫代筆人考》,列十余位董氏弟子代筆者。啟先生認為,“董其昌的山水多為別人設色,他自己就曾提過讓趙左設色。上海博物館藏董其昌的《秋興八景》冊子,設色美極了,但我以為顏色未必是董其昌上的”。[22]董氏畫作的代筆者,大略有趙左、沈士充、楊繼鵬、趙泂、葉有年、僧常瑩、吳易、李流芳、王鑒、王時敏等人。董其昌請人代筆在當時已經是公開的秘密。明末遺民顧復在《平生壯觀》中記述:“先君與文敏訂交時,翁年六十矣。自題贈匾對、大小掛幅、題像,皆翁書,惟行草耳。小楷、小行,邈不可得……”[23]“先君云:與思翁交游二十年,未嘗見其作畫,案頭絹紙竹箑堆積,則呼趙行之(泂)、葉君山(有年)代筆,翁則題詩、寫款、用圖章以與求者而已。……聞翁中歲,四方求者頗多,則令趙文度(佐)代作,文度沒而君山行之,繼之真贗混行矣。”[24]清三代帝王推崇董字,導致作偽之書法,多如牛毛。

師董其昌學山水的松江顧大申(順治九年進士),曾在詩中提到吳振是董其昌的代筆人,稱頌趙左“澹逸得天趣”,吳振“瀟灑工枯樹”。[25]

楊仁愷、啟功先生在天津文物商店、常熟文管會、旅大文物店藏品中,鑒別出沈士充、趙左、趙行之代筆的董其昌《椅松閣圖》《秋山紅樹圖》《墨筆云山圖》。[26]

上海博物館研究館員凌利中指出,“古書畫鑒定中,董其昌作品的真偽辨析是其中一個繞不開的重點與難點”[27],公開出版的《董其昌畫集》《中國美術全集》所收作品也真贗混雜。

據雅昌藝術網的數據,不完全統計,歷年上拍的署董其昌款的書法、繪畫作品紀錄超過7000條[28],成交價格在百萬元以上的作品就超過200件,不知其中有多少是代筆之作,又有多少是贗品。這對于收藏、研究、投資董其昌作品來說,鑒定真偽、辨別代筆之作的難度巨大,但也蘊藏著機會。

董其昌創作、收藏的標準與實踐

“禪家有南北二宗,唐時始分,畫之南北二宗,亦唐時分也。但其人非南北耳。北宗則李思訓父子著色山……南宗則王摩詰始用渲淡……以至元之四大家。”[29]讓董其昌得享盛名的南北宗論,提出者是莫是龍,而非董。莫是龍長董其昌18歲,1587年莫去世時,董33歲,學畫僅十年。南北宗論首刊于莫是龍的《畫說》,明萬歷三十四至三十九年間(1606-1611)被收入《寶顏堂秘笈》續集。《畫說》的公開出版,“才逐漸引發南北宗的討論熱潮”[30]。

董其昌《畫禪室隨筆》卷二有這樣一條:“云卿(莫是龍)一出,而南北頓漸,遂分二宗。”可見,董此語道出南北宗論出自莫是龍。[31]董其昌的主要著作《容臺集》(《畫禪室隨筆》的內容源自此集,由楊無補編成),最早刊刻年代為崇禎三年(1630),晚于《畫說》的刊行年代。

詹景鳳于明萬歷二十二年(1594)提出:“山水(畫)有二派:一為逸家,一為作家,又為行家、隸家。逸家始自王維……至吾朝沈周、文徵明,畫能宗之。作家始自李思訓、李昭道……至吾朝戴進、周臣,仍是其傳。至于兼逸與作之妙者,范寬、郭熙、李公麟為之祖……”。[32]詹氏觀點與好友莫是龍的觀點大同小異。董其昌與莫、詹交往密切[33],40歲的董其昌這一年知道詹氏的觀點。

從學術的角度看,南北宗論既便由董其昌提出,也就是一種學術觀點而已。啟功先生認為此為“謬說”[34],強行將唐以來的中國畫削足適履,放進從禪宗借來的南北兩派,有失偏頗。試問,風格不南也不北或者南北兼之的作品,放哪一宗?

董其昌在《畫禪室隨筆》中記述:明隆慶五年(1571)17歲參加松江府學考試,因寫字不佳被黜為第二名,遂發憤習書,初學顏真卿《多寶塔》;董氏受莫是龍影響習畫,始于23歲,“余少學子久山水,中復去而為宋人畫”。

學界對董其昌的書畫藝術成就評價較高,普遍認為“明代后期山水畫以董其昌為代表的‘華亭派’影響最大”,“此一時期的畫派雖然紛呈,卻以董其昌為渠魁,在他的畫風和理論的帶動下,使文人畫的體系得到進一步的發展和充實”,“書、畫成就均為明代后期大家”。[35]對于自己在書畫方面的成就,董其昌有著極度的自信,在《畫禪室隨筆》中言“余畫與文太史(文徵明)較,各有短長,文之精工具體,吾所不如,至于古雅秀潤,更進一籌”。顯然,董氏在自抬身價,自認高自己的前輩文徵明一籌,其實就董其昌的傳世作品看,董氏的書法成就主要在“小楷、小行”上,繪畫以水墨山水為主,“專長畫山水”,不見得長于青綠,與文徵明的“文筆遍天下”、詩文書畫俱佳、“篆隸楷行草各體兼工”還是不在一個層面上。后世學者往往因南北宗論而過分抬高董氏的書畫藝術成就,有失公允。

董其昌從黃公望的風格入手習畫,上溯董源,對元四家、趙孟頫、米芾父子、巨然等用功至深,通過自己的創作、收藏來實踐南北宗論,董氏集大成即在于此。董其昌認為北宗畫家追求繪畫寫實;南宗以王維為領袖,以文人畫為主。董氏推崇南宗,提倡“平淡天真”的美學觀。是明晚期“文人畫”的倡導者和主要推手。董其昌創造性地提出“筆墨”和“筆性”論,指出“以蹊徑之奇怪論,則畫不如山水;以筆墨之精妙論,則山水決不如畫”,“筆性”之性是“乃為士氣”的文化性格[36],對后世影響深遠。“文人畫”的價值在于“筆墨”和文人的品質與氣節,諷刺的是,董其昌卻因“民抄”品質受污。

后世學董者眾,“四僧”“四王”堪稱代表,不過,“四王”將中國畫的創作引入死胡同,董氏提出的師法古人,影響后世中國畫的創作陳陳相因,師古而不化,最終了無生氣,負面影響不小,遠不如外師造化的“四僧”成就高、影響大。

20世紀80年代后期以來,董其昌研究漸成熱門。1989年,上海舉辦“董其昌國際學術研討會”,論文收入《朵云》第24期特輯,并出版了《文人畫與南北宗論文匯編》;1998年上海書畫出版社出版《董其昌研究文集》;2005年澳門藝術博物館舉辦“南宗北斗——董其昌誕生450周年書畫特展”及學術研討會,2015年由故宮出版社出版論文集;2013年、2016年臺北故宮博物院先后舉辦董其昌的書法、書畫特展;美國納爾遜·阿特金斯藝術博物館(1992年)、波士頓美術館(2006年)、日本東京國立博物館(2007年)都曾舉辦過董其昌書畫展及學術研討會。近十年來,內地以董其昌研究為主題的論文、專著日漸增多,不乏富創見之作。

百萬元或許是收藏入門要求

價格是經濟社會衡量藝術品的標準之一。不完全統計,歷年約有200件董其昌書畫作品成交價在百萬元以上,其中約30件價超千萬元。面對這一數據,對于私人收藏、投資而言,真偽、數量、品相、精粗、著錄,這些關鍵因素的考量無比重要,稍有疏忽,即有滅頂之災。

20世紀90年代的北京翰海,一度主宰古代書畫行情走向。1994年9月18日,北京翰海以3.08萬元拍出的董其昌《行書扇面》,是中國內地市場拍賣董其昌作品之始。次年4月10日,經吳湖帆舊藏和徐邦達題跋的董其昌1633年作《楷書〈孝經〉篇》冊頁24開,以28.6萬元成交。

北京翰海1998年春拍,董其昌崇禎元年(1628)作水墨《古木清流圖》立軸,估45萬至60萬元,拍至108.9萬元,是董氏畫作的首件百萬元作品。崇禎元年董其昌74歲,閑居華亭,“民抄董宦”已過去12年。此畫鈐7方收藏印,經許慎言、周肇年、吳仲熊等人收藏。2005年7月30日中貿圣佳春拍,此畫報出550萬元的成交價。學者吳敢認為,“《古木清流》筆墨明秀雅潔、樹石結構生拙,帶有董其昌親筆的明顯特征,顯然不是出自那些替他代筆的技法純熟的松江畫師之手”。

也是在1998年,中國嘉德10月28日拍賣會上,董其昌的《疏林茅屋圖》手卷首次上拍,估48萬至58萬元,拍至63.8萬元。此手卷是拍場上認可度較高的董其昌之作,董氏題“岡嵐屈曲徑交加,新作茆堂窄亦佳。手種松杉皆老大,經年不踏縣前街”,鈐“董玄宰”朱文印,清代被收入內府,著錄于《石渠寶笈三編》,畫上鈐6方宮廷鑒藏印“嘉慶御覽之寶、石渠寶笈、寶笈三編、嘉慶鑒賞、三希堂精鑒璽、宜子孫”。2002年4月21日,中貿圣佳再拍,成交價升至242萬元;2005年6月19日在北京翰海拍至955.5萬元;2015年11月15日中國嘉德拍賣時,估6000萬至8000萬元,以6900萬元成交,是所知最貴的董其昌作品。

董其昌終其一生,對董源、黃公望推崇備至,也是他們存世作品的重要收藏、研究者。明萬歷丙申年(1596),董其昌42歲時獲得黃公望《富春山居圖》卷,此卷是沈周鎮宅之寶,流出沈府后,沈周61歲時(成化丁未,1487年)背臨《仿黃公望富春山居圖》卷。天啟六年(1626),董其昌有幸入藏沈周的這卷背臨之作。次年十一月(仲冬),73歲的董其昌也以黃公望的筆法創作了《仿黃公望富春大嶺圖》手卷,此手卷得董氏好友陳繼儒(1558-1639)題跋“董宗伯南都歸,如此長卷,又設色,無一不類黃子久。此鳳毛麟角也,珍藏之”。董氏自題“富春大嶺圖,黃子久畫卷。在予家,時一仿之,不必盡似,石田亦爾”,可見董氏雖仿黃公望,其實是寫自己心中的“南宗”山水。手卷清代被內府收藏,著錄于《石渠寶笈》,從8方鑒藏印看,清代以來收藏傳承有緒,1995年被徐邦達先生收入《改訂歷代流傳繪畫編年表》一書。2012年10月28日手卷現身中國嘉德拍場,以6267.5萬元成交。

董其昌傳世繪畫以水墨作品數量居首,其次是淺絳之作,青綠作品少見。2011年7月3日上海朵云軒拍出的《山水卷》手卷,可謂私人藏董其昌淺絳作品的代表之作,創作于1611年,估1500萬至2000萬元,拍至2300萬元。此畫乾隆、嘉慶時期為宮廷收藏,著錄于《石渠寶笈》,畫鈐8方宮廷鑒藏印,民國初年被遜帝溥儀盜出,楊仁愷先生的著作《國寶沉浮錄》記錄清晰。

2005年12月25日,廣東保利以1375萬元拍出的董其昌《青綠山水》手卷,私人收藏中此類青綠作品少見。此卷為美國洛杉磯藏家所藏,楊仁愷先生3次為其題跋,指出董其昌“所作山水以水墨居多,淺絳次之青綠尤為少見,此卷用唐人楊升沒骨法,于一絹接畫面后題記,闡明前人青綠沒骨之妙理,具有獨立見解而又躬自實踐極為難得。猶憶十年前于長春市吉林博物館中,獲睹董氏《晝錦堂》圖高頭大卷,乃溥儀偽宮散出之物”。

董其昌曾言,“吾書無所不仿,最得意在小楷書,而懶于拈筆,但以行草行世。亦都非作意書,第率爾酬應耳。若使當其合處,便不能追蹤晉、宋,斷不在唐人后乘也”。拍場流通品中,董其昌楷書精品屈指可數,天啟元年(1621)所書《行書葉向高〈龍神感應記〉》手卷,或可視為其楷書代表作品。葉向高《龍神感應記》,所敘為葉氏當年應召北上回京途中的經歷,是年九月,葉氏回京受困于黃河暴漲,舟不能行,葉氏得鄉人告之而祭龍神,次日果然脫險。董其昌與葉氏相交,對仕途產生積極影響。傳世作品中,少見董氏此類。此手卷亦為清宮舊藏,收入《石渠寶笈》,后被溥儀盜出,徐邦達先生《改訂歷代流傳繪畫編年表》《重訂清宮舊藏書畫錄》兩書均收錄。此手卷2008年、2009年、2017年三度在中國嘉德上拍,2009年11月23日估680萬至880萬元,以4480萬元成交。

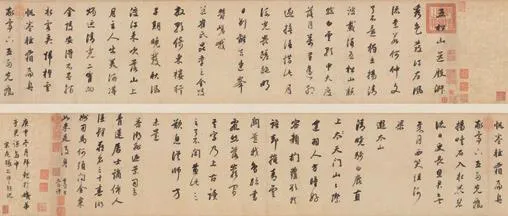

2012年5月28日,香港佳士得上拍董其昌《行書李白詩篇》手卷,估500萬至700萬港幣,竟然拍至5778萬港幣,為董氏價格最高的書法作品。此手卷書李白《五松山送殷淑》《送崔氏昆季之金陵》《游太山》《答湖州迦葉司馬》四首詩,清宮舊藏,著錄于《石渠寶笈》,流出清宮后收藏傳承有緒。

近20年來,藝術品由收藏轉變為投資行為,新老藏家交替,資本強勢介入使中國市場迅速發展成為可與英、美等量齊觀的新興市場。

中國書畫,是中國市場最具特色的門類,有別于瓷器、銅器,其真偽鑒別、定價標準、行情走向一直延續著中國標準。目前看,中國書畫尚未形成所謂的國際行情。特別是古代書畫作品存世量小,可供交易者極為稀少,像董其昌這樣的名家,作品流通量更少。

董其昌 行書李白詩篇 手卷 27.5×235厘米 5778萬港幣 香港佳士得2012年5月28日拍賣

歷年拍賣交易中,董其昌款的作品紀錄多達7000條,真贗并存是肯定的。20世紀90年代,多數董其昌作品成交價在百萬元以下,少數幾件作品價格超過百萬元;21世紀以來,有著收藏記錄的董其昌書畫精品,價格多在數百萬元以上,傳承可溯者甚至價超千萬元,曾入藏過清宮的作品價格居前列。可見,收藏、投資董其昌書畫作品的入門門檻不低,百萬元也僅是入門級別。

“讓文物活起來”加速了博物館對民眾開放的尺度,展覽、研討、學術成果的發布,以及市場交易的公開,使偏執得到校正,也使藝術品的行情發展變得可以預期,這應該是當下值得珍視一方面。上博的展覽、學術研討會,對董其昌研究及其書畫作品的行情起到的促進作用毋庸置疑。

藝術市場持續數年的調整,往昔的狂熱降溫明顯,漸趨理性。盡管對藝術品價值與價格的評判標準在利益驅使下仍然存在偏差,難以平衡。但是,信息時代快速發展的媒介,使透明度不斷升高,區域間信息的不對稱在縮小,為介入者帶來了前所未有的機遇。

[1]王守稼、繆振鵬:《畫壇巨匠、云間劣紳——董其昌評傳》,《東南文化》1990年1-2期合刊,第158-165頁。

[2]徐紫竹:《關于董其昌的否定論》,《赤峰學院學報(漢文哲學社會科學版)》第38卷第7期,2017年7月,第127-129頁。

[3](清)王弘撰、何本方點校:《山志》,中華書局,1999年,第19頁。

[4](明)無名氏撰:《民抄董宦事略》,周光培編:《歷代筆記小說集成》之《明代筆記小說》第27冊,河北教育出版社,1994年。

[5]鄭威:《董其昌年譜》,上海書畫出版社,1989年,第9-10頁。

[6]同 [4]。

[7]顏曉軍:《宇宙在乎手:董其昌畫禪室里的藝術鑒賞活動》,浙江大學出版社,2015年,第7頁。

[8] “董其昌國際研討會論文摘要”(上):《重新認識董其昌的畫史意義》,“(10)董健身、顧福根:還董其昌以真實歷史面貌”,“澎湃新聞·古代藝術”2019年1月22日。

[9](清)毛祥麟撰:《墨余錄》卷十《黑白傳》,上海古籍出版社,1985年,第156頁。

[10]董健身、顧福根:《董其昌的“民抄董宦”真相》,《文史天地》2017年第7期,第56-58頁。

[11]詳見西泠印社拍賣有限公司官網,2018年秋季拍賣會成交結果。

[12]識文詳見董其昌《家書卷》,西泠印社2018年秋季拍賣會《中國書畫古代作品專場》圖錄,第523號。

[13]同 [12]。

[14](明)沈德符:《萬歷野獲篇》卷二十六《假古董》,中華書局,1959年,第655頁。

[15]同 [12]。

[16][美]高居翰:《山外山——晚明繪畫(1570-1644)》,北京三聯書店,2009年,第101頁。

[17][美]何惠鑒、何曉嘉:《董其昌對歷史和藝術的超越》,《董其昌研究文集》,上海書畫出版社,第249-310頁。

[18](明)沈德符:《萬歷野獲篇》卷二十六,中華書局,1959年,第654-655、657-658頁。

[19]葉康寧:《風雅之好——明代嘉萬年間的書畫消費》,商務印書館,2017年,第163頁。

[20]同[19],第164頁。

[21](清)周亮工:《讀畫錄》卷一“董文敏”條,浙江人民美術出版社,2018年。

[22]啟功:《啟功叢稿》(論文卷),中華書局,1999年;第184-200頁;啟功:《寄言好事但賞佳——古書畫鑒定瑣議》,《文物天地》1995年第4期。

[23](清)顧復:《平生壯觀》卷五“董其昌”條,上海古籍出版社,2011年,第173-174頁。

[24]同[23],卷十“董其昌”條,第390-391頁。

[25]楊丹霞:《李肇亨、釋常瑩書畫之考辨》,澳門藝術博物館編:《南宗北斗——董其昌學術研討會論文集》,故宮出版社,2015年,第362-363頁。

[26]同 [25]。

[27]凌利中:《高士奇與書畫作偽:臺北董其昌〈煙江疊嶂圖〉何以系其摹本》,“澎湃新聞·古代藝術”2019年2月3日。

[28]雅昌藝術網:藝搜“董其昌”條。

[29](明)莫是龍:《畫說》,潘運告主編《明代畫論》,湖南美術出版社,2002年,124頁。高居翰在《山外山——晚明繪畫(1570-1644)》論及此說時,認為南北宗出自董其昌的《論畫瑣言》,詳見是書第13頁。

[30]王安莉:《1537-1610:南北宗論的形成》,中國美術學院出版社,2016年,第15、21頁。

[31](明)董其昌:《畫禪室隨筆》卷二“題自畫”之《跋仲方云卿畫》,河北教育出版社,2016年,第198-199頁。

[32]原為詹景鳳為饒自然《山水家法》一書所寫的跋,轉引自高居翰《山外山——晚明繪畫(1570-1644)》,第12頁。

[33]顏曉軍:《宇宙在乎手:董其昌畫禪室里的藝術鑒賞活動》,浙江大學出版社,2015年,第7頁。

[34]啟功:《啟功叢稿》(論文卷),《山水畫南北宗說辨》篇,中華書局,1999年,第167-183頁。

[35]楊仁愷主編:《中國書畫》(修訂本),上海古籍出版社,2001年,第443頁。

[36]凌利中:《丹青寶筏——董其昌的藝術超越及其相關問題》,上海博物館編《丹青寶筏——董其昌書畫藝術》,上海書畫出版社,2019年,第5-7頁。