狀態焦慮對時距知覺的影響:認知評價和注意偏向有調節的中介作用*

劉靜遠 李 虹

?

狀態焦慮對時距知覺的影響:認知評價和注意偏向有調節的中介作用*

劉靜遠 李 虹

(清華大學心理學系, 北京 100084) (清華大學深圳研究生院, 深圳 518055)

探討狀態焦慮對時距知覺的影響以及注意偏向與認知評價在其中的中介和調節作用。招募大學生60人, 隨機分為高、低狀態焦慮組, 用情緒誘導程序誘導高、低狀態焦慮; 用點探測范式測量注意偏向; 用時間再現任務測量時距知覺; 用視覺模擬心境量表測量認知評價。結果發現:(1)狀態焦慮會導致對2000 ms時距的高估; (2)注意偏向在狀態焦慮對2000 ms時距知覺的影響中具有部分中介作用; (3)狀態焦慮通過注意偏向影響時距知覺的中介過程受到認知評價的調節作用:只有當認知評價得分較高時, 即個體認為焦慮對心理健康有害程度較高時, 狀態焦慮通過注意偏向影響2000 ms時距知覺。研究結果揭示了焦慮個體時距知覺的內部過程, 豐富了焦慮通過注意偏向影響時距知覺的解釋視角, 為通過認知評價和注意偏向的調整改善焦慮個體時距偏差現象提供了重要參考。

狀態焦慮; 時距知覺; 注意偏向; 認知評價

1 引言

人們在焦慮狀態下是否會感覺時間過得更快或者更慢?如果是, 那么焦慮如何影響時距知覺?所謂時距知覺是指個體對單個事件的持續時間或者兩個事件之間間隔時間的知覺(黃順航, 劉培朵, 李慶慶, 陳有國, 黃希庭, 2018; 黃希庭, 李伯約, 張志杰, 2003)。對這個問題的深入探討將有助于了解焦慮個體時距知覺的內部過程, 并可能從一個新的視角進一步解釋焦慮——如果他們感覺到的時間更快或者更慢, 則焦慮或許是對他們自己內部時間的“正常”反應?

關于時距知覺的研究大體可以分為兩類:(1)回溯式:被試在實驗任務后被要求計時; (2)預期式:被試在實驗任務前被告知需要進行計時。回溯式和預期式時距知覺包含不同的認知過程(Grondin, 2010)。回溯式計時主要依賴記憶過程(Block & Zakay, 1997; Zakay & Block, 1997, 2004); 而預期式計時主要與刺激喚醒度以及注意資源分配有關(Zakay, 1993; Zakay, Nitzan, & Glicksohn, 1983)。迄今為止有關焦慮影響時距知覺的研究并不多, 這些研究大多采用預期式, 研究對象幾乎都是針對特質焦慮或焦慮病人, 但研究發現很不一致。只有一項針對狀態焦慮的研究還未發現顯著結果(Lueck, 2007)。我們認為, 針對狀態焦慮進行研究具有特殊意義:一方面可以剝離特質焦慮(或焦慮病人)和對于負性刺激的注意偏向之間已經形成的反饋循環(Eysenck, 1992, 1997); 另一方面也可以揭示日常生活中更為廣泛存在的狀態焦慮下的時距知覺特點。

前人的主要研究發現大體可以梳理為兩條線索:(1)焦慮會引起預期式時距低估。例如, Whyman和Moos采用言語估計任務發現高、低焦慮個體都表現出對于15000 ms、30000 ms、90000 ms時距的低估(Whyman & Moos, 1967)。Mioni及其同事采用時間產生任務以及時間再現任務發現特質焦慮個體比正常個體對于500 ms、1000 ms、1500 ms時距更加低估(Mioni, Stablum, Prunetti, & Grondin, 2016)。(2)焦慮會引起預期式時距高估。例如, Bar-Haim及其同事采用時間再現任務研究對于2000 ms、4000 ms、8000 ms的恐懼與平靜刺激的時距知覺。結果發現相較于中性刺激, 特質焦慮個體會對2000 ms的恐懼刺激表現出時距高估(Bar- Haim, Kerem, Lamy, & Zakay, 2010)。Yoo和Lee (2015)采用言語估計任務更進一步探討了社交焦慮個體對于不同效價與喚醒度的刺激(正性高喚醒, 正性低喚醒, 負性高喚醒, 負性低喚醒)的時距知覺(2000 ms或4000 ms或6000 ms隨機出現), 發現相比其他刺激, 高社交焦慮個體對負性高喚醒刺激更加高估, 而低社交焦慮個體對正性低喚醒刺激更加高估。后來的研究者分別針對時距低估和高估現象從不同角度進行了解釋。一些研究者認為:長時距容易被低估(例如:Eisler, 1976), 這可能是Whyman和Moos研究中高低焦慮個體都表現出對于15000 ms、30000 ms、90000 ms時距低估的原因(Whyman & Moos, 1967); 另一些研究者針對焦慮個體高估時距進行了解釋并提出:焦慮個體的時距知覺偏差與注意功能的變化有關(例如:Mioni et al., 2016), Bar-Haim等人(2010)和Yoo等人(2015)則認為與刺激喚醒度有關。

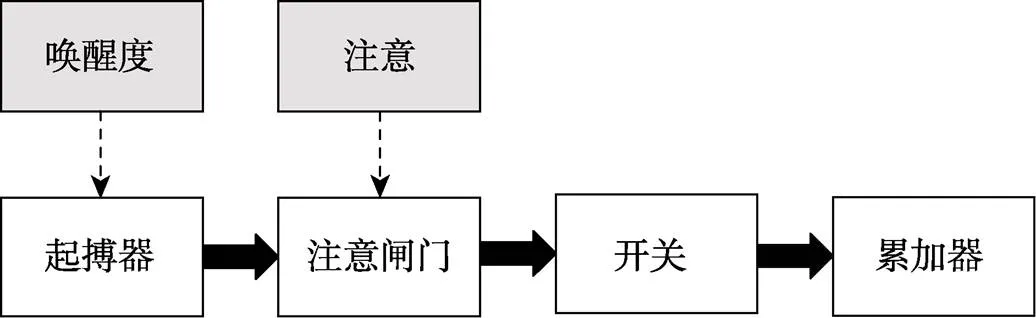

注意閘門理論(Attentional Gate Model, AGM)從一個更為全面的視角對預期式時距知覺偏差進行了解釋, 這個理論囊括了喚醒度和注意兩個方面(Zakay & Block, 1997)。在AGM中(如圖1所示), 首先起搏器以通常恒定的速率發射時間脈沖, 但這一過程受到刺激喚醒度影響, 即高喚醒度的刺激能夠增加起搏器信號的頻率。隨后脈沖流動到注意閘門, 在這一過程中分配給計時的注意資源越多, 閘門允許通過開關到達累加器的脈沖就越多。因此, 高度喚醒的刺激和大量用于計時的注意資源都將增加預期時距的持續時間, 導致對于時距的高估(Zakay, 2005; Zakay & Block, 1997)。

圖1 注意閘門模型(Zakay & Block, 1997)

目前關于焦慮與時距知覺的研究中涉及刺激喚醒度的發現均較為一致地符合AGM, 即焦慮個體會高估高喚醒情緒刺激的持續時間(Bar-Haim et al., 2010; Yoo & Lee, 2015)。然而, 注意在焦慮對時距知覺影響中的作用是否與AGM一致尚不明確。更進一步, 注意究竟通過怎樣的方式影響焦慮個體的時距知覺?因此, 本研究將在控制刺激喚醒度的基礎上對注意在焦慮與時距知覺關系中的作用進行深入探討。

根據AGM模型, 分配給計時的注意資源越多, 閘門允許通過開關到達累加器的脈沖就越多, 對于時距就越高估(Zakay, 2005; Zakay & Block, 1997)。同時, 大量研究發現, 焦慮會引起對于負性刺激的注意偏向(Bar-Haim, Lamy, Pergamin, Bakermans-Kranenburg, & van IJzendoorn, 2007; Karademas, Christopoulou, Dimostheni, & Pavlu, 2008; Koster, Leyman, Raedt, & Crombez, 2006; van Bockstaele et al., 2014), 即, 優先注意負性刺激或對負性刺激分配更多注意資源的傾向(見:呂創, 牛青云, 張學民, 2014)。那么, 焦慮狀態下對于所計時的負性刺激的注意偏向增多, 也就意味著分配給所計時的負性刺激的注意資源增多, 根據AGM, 焦慮狀態下對于負性刺激的預期時距就會高估。據此, 提出研究假設1:狀態焦慮通過對于負性刺激的注意偏向影響對于負性刺激的時距知覺, 即注意偏向在狀態焦慮對時距知覺的影響中具有中介作用。

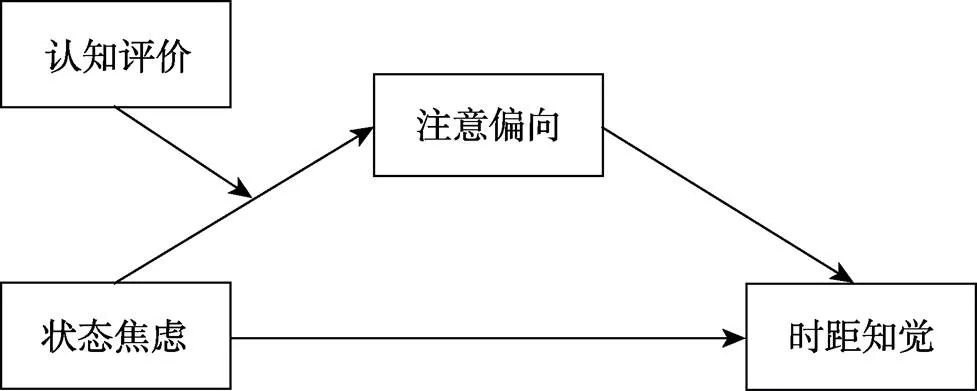

另外, 焦慮是否引起注意偏向與認知評價有無關系?換言之, 如果一個焦慮個體不認為其焦慮狀態會產生什么負面后果, 例如, 不會影響其身心健康(見Folkman, Lazarus, Dunkel-Schetter, Delongis, & Gruen, 1986, 關于認知評價的概念), 那么, 焦慮還會引起對于負性刺激的注意偏向嗎?或者這種對于負性刺激的注意偏向是否會有所減弱?大量研究證明, 認知評價會影響個體的注意資源分配(Hajcak, Moser, & Simons, 2006; van Reekum et al., 2007; 王艷梅, 毛銳杰, 2016)。例如, Kim等人(2016)的研究發現, 進行減少對于負性情緒的認知評價后, 被試對于憤怒圖片的注意偏向減少, 而進行增加對于負性情緒的認知評價后, 被試對于憤怒圖片的注意偏向增加。Jamieson等人(2012)發現, 改變對于應激任務的認知評價能夠提高心血管的功能, 并且降低對于負性刺激的注意偏向。綜上, 焦慮并不必然引起對于負性刺激的注意偏向, 而會受到認知評價的影響。鑒于認知評價對注意偏向具有影響, 認知評價可能是焦慮影響注意偏向的一個潛在的調節變量, 進而成為焦慮影響時距知覺中注意偏向的中介作用的一個邊界條件。因此提出研究假設2:狀態焦慮通過注意偏向影響時距知覺的中介過程受到認知評價的調節作用(如圖2所示)。

圖2 狀態焦慮對時距知覺的影響:認知評價和注意偏向有調節的中介模型

2 方法

研究采用情緒誘導程序誘導狀態焦慮; 用點探測范式測量注意偏向; 用時間再現任務測量時距知覺; 用視覺模擬心境量表測量認知評價; 并最終采用bootstrap對認知評價與注意偏向如何影響狀態焦慮與時距知覺之間的關系進行有調節的中介作用分析。

2.1 被試

使用G*Power 3.1計算研究所需樣本量(Faul, Erdfelder, Lang, & Buchner, 2007)。根據Cohen提出的標準(Cohen, 1992), 以重復測量方差分析為統計方式, 設參數為:被試間重復測量方差分析, 效應量= 0.14, α = 0.05, 1 ? β = 0.8, 組數 = 2, 測量次數 = 6, 重復測量數據之間的相關性 = 0.5, 計算得到總樣本量為56人。考慮到10%的樣本流失率, 采用隨機取樣從北京市某高校以校內張貼海報的形式招募大學生60人為研究對象。參與者通過海報上的問卷星二維碼進行網上報名, 60名參與者中男27人, 女33人; 平均年齡(21.78 ± 2.73)歲。采用隨機分組將60名參與者配到高狀態焦慮組(= 30)和低狀態焦慮組(= 30), 實驗前取得其書面知情同意。研究已獲得所在高校倫理委員會的審查批準(倫理審查編號為20160907)。

考慮到前人研究的不足, 本研究只考察狀態焦慮對時距知覺的影響。從理論上講, 上述隨機取樣與隨機分組在很大程度上可以保證被試的同質性, 并規避高、低狀態焦慮組可能的特質焦慮水平的差異, 因此無需對特質焦慮進行專門的測量與篩查。根據前人研究, 高特質焦慮也會表現出高狀態焦慮(Spielberger, 1971), 即, 如果高、低狀態焦慮組的特質焦慮水平存在顯著差異, 那么兩組在狀態焦慮基線水平上應該存在顯著差異; 而如果高、低狀態焦慮組的狀態焦慮基線水平沒有顯著差異, 則可以認為兩組在特質焦慮水平上沒有顯著差異。因此, 實驗中將對高、低狀態焦慮組的狀態焦慮基線水平進行測量與分析, 以確保高、低狀態焦慮組對時距知覺的影響不會因兩組特質焦慮的差異而受到干擾。

2.2 工具

2.2.1 情緒狀態的誘導

情緒狀態誘導采用Montorio等人(2015)制定的標準化程序。被試被要求以每條12 s的速度閱讀25條能誘發焦慮(高狀態焦慮組, 如:“我實在是太緊張了, 以致于我無法回憶往事”或“實在是太可怕了, 我真是緊張得不行”)或平靜(低狀態焦慮組, 如:“我喜歡捧著一本書讀一讀, 享受著那份寧靜與安逸”或“我覺得悠閑自得而且心滿意足”)的Velten句子, 共持續5分鐘; 而后進行2分鐘的情緒孵育, 讓被試通過回憶或想象沉浸在焦慮(高狀態焦慮組)或平靜(低狀態焦慮組)狀態之中; 在整個7分鐘的過程里, 播放能夠誘發焦慮(高狀態焦慮組, Ligeti Project-Requiem)或平靜(低狀態焦慮組, Schoenberg’s Erwartung)的音樂。

2.2.2 狀態焦慮的測量

采用視覺模擬心境量表(Visual Analogue Mood Scales, VAMS)測量狀態焦慮水平(Mccormack, Horne, & Sheather, 1988), 讓被試從0到100之間選擇一個數字主觀評價“此時此刻的焦慮程度”。

2.2.3 刺激材料

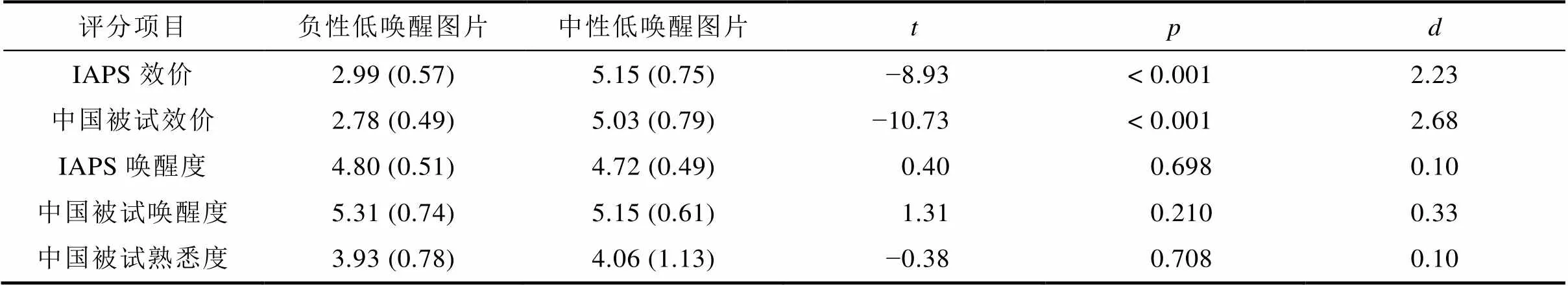

為了控制刺激的喚醒度, 使用國際情感圖片系統(International Affective Picture Systems, IAPS; Lang, Bradley & Cuthbert, 2005)中的負性低喚醒圖片與中性低喚醒圖片作為點探測任務與時間再現任務的刺激材料。除了參考IAPS自身的評分數據之外, 為保證所選圖片在中國大學生被試中滿足研究要求, 招募額外非正式研究參與者49人(男24人, 女25人,年齡= 20.44,= 2.29)對每張圖片的效價、喚醒度與熟悉度進行9點評分(1非常消極……9非常積極; 1非常低喚醒……9非常高喚醒; 1非常不熟悉……9非常熟悉)。其中, 使用16個負性?中性低喚醒圖片對作為點探測范式的刺激材料, 如9102-6000, 2710-2579等。采用配對樣本檢驗分析發現, 負性與中性低喚醒圖片的效價差異顯著, 喚醒度、熟悉度差異不顯著(見表1)。點探測范式中所有的圖片對隨機出現。此外, 使用不同于點探測范式所用圖片的16張負性與中性低喚醒圖片作為時間再現任務的刺激材料, 包括8張負性低喚醒圖片, 如2205或2722等; 8張中性低喚醒圖片, 如1616或2220等。上述49名被試進行圖片評分后, 采用獨立樣本檢驗分析得到, 效價差異顯著, 喚醒度、熟悉度差異不顯著(見表2)。時間再現任務中所有的圖片隨機出現。

表1 點探測范式中所用圖片的效價、喚醒度與熟悉度評分[M (SD)]

表2 時間再現任務中所用圖片的效價、喚醒度與熟悉度評分[M (SD)]

2.2.4 注意偏向的測量

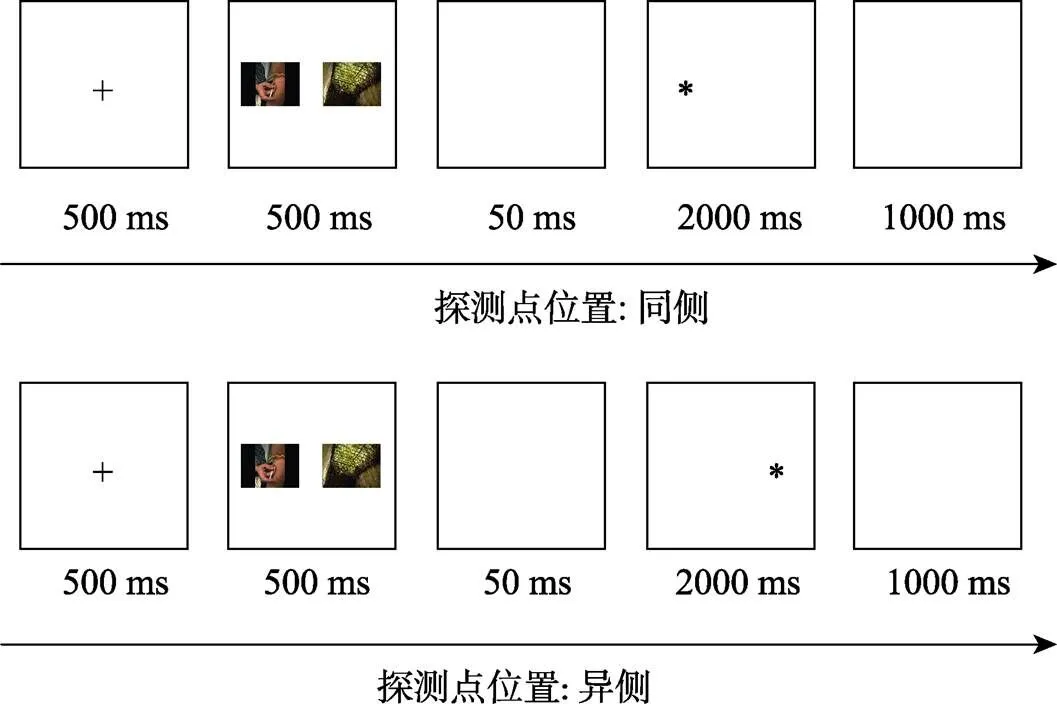

采用點探測范式對被試的注意偏向情況進行測量。實驗流程為:先在屏幕中央出現一個固定點“+”, 持續時間為500 ms, 要求被試注視固定點; 而后固定點“+”消失, 同時在屏幕的左右方出現一對負性與中性圖片, 二者的位置隨機呈現, 呈現時間為500 ms; 經過50 ms的空白時間后, 圖片消失, 在出現過兩張圖片的任一位置上呈現一個“*”, 要求被試看到“*”后迅速按鍵反應, 若“*”出現在左邊圖片的位置, 則被試用左手食指按鍵盤的“F”鍵; 若“*”出現右邊圖片的位置, 則用右手食指按“J”鍵, 要求反應既迅速又準確。被試按鍵反應后或者被試在2000 ms時仍未反應, 呈現1000 ms空屏繼續下一試次。實驗中包括8個練習試次(非實驗中性圖片)和64個正式試次(16×4, 每類圖片在左、右各出現一次, 探測點在負性、中性刺激位置各出現一次)。其中探測點位置出現在負性圖片同側稱為探測點同側, 探測點出現在負性圖片異側稱為探測點異側(如圖3所示); 注意偏向得分[1]為探測點位置異側與同側反應時比值。采用異側與同側反應時比較以及注意偏向得分來反應注意偏向情況。如果異側反應時比同側反應時大或注意偏向得分大于1則說明相較于中性刺激對于負性刺激具有注意偏向。

圖3 點探測范式流程圖

2.2.5 時距知覺的測量

采用時間再現任務對被試的時距知覺進行測量(Bar-Haim et al., 2010)。實驗流程為:先在屏幕中央出現一個固定點“+”, 持續時間為800 ms, 要求被試注視固定點; 而后固定點“+”消失, 同時在屏幕的中央出現一張圖片(負性圖片或中性圖片隨機出現), 呈現時間為2000 ms、4000 ms或8000 ms。而后屏幕中央出現“計時開始”字樣提示被試通過按壓空格鍵開始計時; 接下來出現空白屏幕; 當被試認為空白屏幕與剛剛的圖片呈現時間相同時, 立即再次按下空格鍵, 屏幕中央隨即出現“計時結束”字樣。實驗過程中, 要求被試不借助計時工具, 憑借自己的感覺去估計時間。實驗中包括5個練習試次(非實驗中性圖片)和48個正式試次(3種時長×16張負性或中性圖片)。采用時距知覺指數(time perception index, TPI)來分析時距知覺情況(Mioni et al., 2016)。具體而言, TPI為負性刺激的Ratio[2]與中性刺激的Ratio的比值, 反映的是對于負性刺激與中性刺激的相對時距知覺情況。因此, 如果TPI等于1, 則說明對于負性刺激與中性刺激的時距知覺一致; 如果TPI大于1, 則說明對于負性刺激比中性刺激更加高估; 如果TPI小于1, 則說明對于負性刺激比中性刺激更加低估。

2.2.6 認知評價的測量

Folkman和Lazarus等采用5點計分對認知評價進行測量(Folkman, Lazarus, Dunkel-Schetter, et al., 1986; Folkman, Lazarus, Gruen, et al., 1986), 為提高區分度(Lozano, Garcíacueto, & Mu?iz, 2008), 研究中采用VAMS測量認知評價, 即讓被試從0到100之間選擇一個數字主觀自評:“認為焦慮對心理健康的有害程度”。認知評價是特質性概念, 不受狀態焦慮誘導的影響; 而認知評價的測量本身涉及“焦慮”、“有害”等信息, 為防止其對高、低狀態焦慮的誘導造成可能的干擾、控制其對實驗結果的未知影響, 因此在整個實驗流程的最后對認知評價加以測量。

2.3 實驗程序

采用E-prime 2.0軟件編寫程序, 被試進入實驗室后, 按如下順序進行實驗:(1)狀態焦慮的前測; (2)情緒狀態的誘導; (3)狀態焦慮的后測; (4)注意偏向的測量; (5)時距知覺的測量; (6)認知評價的測量; (7)狀態焦慮的最后測量。實驗結束后播放搞笑視頻(選自《小黃人?番外篇》)平復被試的情緒狀態。

3 結果

3.1 情緒狀態的誘導效果

高狀態焦慮組和低狀態焦慮組的情緒狀態誘導情況見表3。該結果顯示高、低狀態焦慮組的狀態焦慮前測水平沒有顯著差異, 說明兩組的特質焦慮水平沒有顯著差異。進而說明, 當前的隨機取樣與隨機分組及狀態焦慮基線水平測量較好地控制了特質焦慮差異可能的干擾。而經過情緒狀態誘導后, 高狀態焦慮組的狀態焦慮后測水平比低狀態焦慮組顯著更高, 這反映了情緒狀態的誘導效果良好。

對狀態焦慮VAMS得分采用2組別(高狀態焦慮組, 低狀態焦慮組)與2狀態焦慮測量(前測, 后測)重復測量方差分析發現, 組別與狀態焦慮測量的交互作用顯著,(1, 58) = 69.63,< 0.001, η2= 0.55; 組別的主效應顯著,(1, 58) = 13.06,0.001, η2= 0.18;狀態焦慮測量的主效應邊緣顯著,(1, 58) = 3.68,0.060, η2= 0.06。分別對兩組進行配對樣本檢驗后發現, 經過情緒狀態誘導后, 高狀態焦慮組的狀態焦慮水平顯著升高,(29) = 6.22,0.001,= 1.14; 而低狀態焦慮組的狀態焦慮水平顯著降低,(29) = ?5.68,0.001,= 1.04。上述結果說明情緒狀態誘導成功。此外, 經過注意偏向、時距知覺以及認知評價的測量后, 高狀態焦慮組比低狀態焦慮組的狀態焦慮水平顯著更高(= 58.67,= 24.88,= 35.67,= 28.05,(58) = 3.36,= 0.001,= 0.87), 說明情緒狀態的誘導效果可以持續到整個實驗流程的結束。

3.2 認知評價

采用獨立樣本檢驗進行認知評價的基線分析發現, 高狀態焦慮組與低狀態焦慮組的認知評價差異不顯著(高狀態焦慮= 83.00,高狀態焦慮= 20.66,低狀態焦慮= 76.97,低狀態焦慮= 21.44,(57) = 1.10,= 0.276),說明認知評價作為特質性概念不受狀態焦慮誘導的影響。

3.3 注意偏向

3.3.1 狀態焦慮對注意偏向的影響

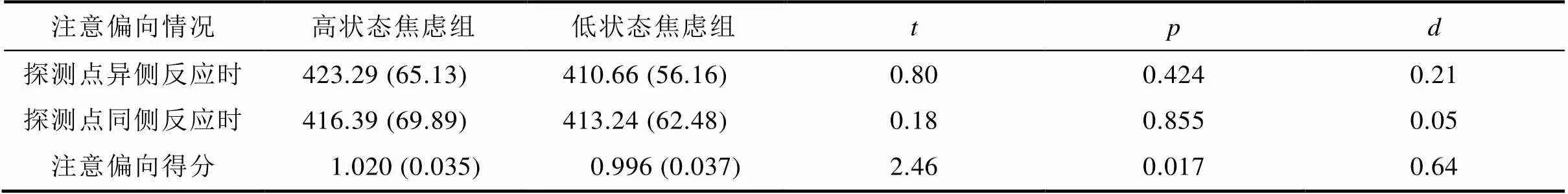

剔除點探測范式按鍵錯誤的試次以及反應時小于200 ms、大于1200 ms的試次(Mogg, Wilson, Hayward, Cunning, & Bradley, 2012), 最終99.04%的試次進入統計分析。各種條件下反應時的平均值以及標準差見表4。該結果說明狀態焦慮對注意偏向有影響, 高狀態焦慮組比低狀態焦慮組的注意偏向得分顯著更高, 即表現出更明顯地對于負性低喚醒刺激的注意偏向。對反應時采用2組別(高狀態焦慮組, 低狀態焦慮組)與2探測點位置(異側, 同側)重復測量方差分析發現, 組別與探測點位置的交互作用顯著,(1, 58) = 5.67,= 0.021, η2= 0.09;組別的主效應不顯著,(1, 58) = 0.23,= 0.630;探測點位置的主效應不顯著,(1, 58) = 1.18,= 0.282。采用配對樣本檢驗結果發現, 高狀態焦慮組探測點異側的反應時比同側顯著更長,(29) = 2.66,= 0.012,= 0.48; 低狀態焦慮組探測點異側與同側的反應時差異不顯著,(29) = ?0.85,= 0.400。上述結果說明:高狀態焦慮組表現出明顯的對于負性低喚醒刺激的注意偏向, 低狀態焦慮組則沒有。

表3 高狀態焦慮和低狀態焦慮的誘導情況[M (SD)]

表4 高狀態焦慮組和低狀態焦慮組的注意偏向情況[M (SD)]

3.3.2 狀態焦慮對注意偏向的影響:認知評價的調節作用

采用SPSS 20.0的PROCESS插件, 參照Hayes提出的Bootstrap方法進行調節效應檢驗(Hayes, 2013)。選擇模型1, 樣本量5000, 在95%置信區間下, 以組別為自變量X (賦值為高狀態焦慮組 = 0, 低狀態焦慮組 = 1), 注意偏向(注意偏向得分)為因變量Y, 認知評價(VAMS得分)為調節變量M。Bootstrap分析結果表明, 在狀態焦慮對注意偏向的影響中認知評價具有顯著的調節作用(= 0.0467)。在認知評價得分較高(+ 1= 100.00)時, 高狀態焦慮組比低狀態焦慮組具有更加明顯的對于負性低喚醒刺激的注意偏向(= ?0.0397,= 0.0129,= ?3.0806,= 0.0032, 95% CI = [?0.0654, ?0.0139]); 而當認知評價得分較低時(– 1= 58.95), 高狀態焦慮組與低狀態焦慮組的注意偏向無明顯差異(= ?0.0024,= 0.0132,= ?0.1849,= 0.8540, 95% CI = [?0.0290, 0.0241])。

3.4 時距知覺

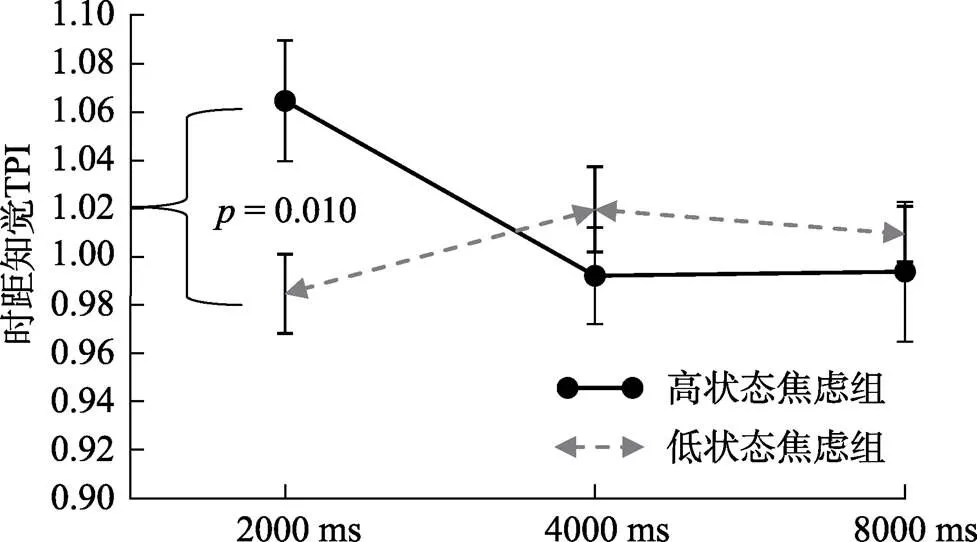

3.4.1 狀態焦慮對時距知覺的影響

圖4顯示了高狀態焦慮組和低狀態焦慮組的時距知覺情況。對TPI采用2組別(高狀態焦慮組, 低狀態焦慮組)與3時長(2000 ms, 4000 ms, 8000 ms)重復測量方差分析發現, 組別與時長的交互作用顯著,(2, 116) = 4.44,= 0.014, η2= 0.07;組別的主效應不顯著,(1, 58) = 0.45,= 0.506;時長的主效應不顯著,(2, 116) = 0.77,= 0.466。簡單效應分析發現, 當呈現時距為2000 ms時, 高狀態焦慮組比低狀態焦慮組的TPI大,(1, 58) = 7.14,= 0.010, η2= 0.11; 而呈現時距為4000 ms或8000 ms時, 兩組差異均不顯著(s > 0.05)。對各組的TPI采用與1比較的單樣本檢驗發現, 只有高狀態焦慮組對于2000 ms的TPI顯著比1大((29) = 2.59,= 0.015,= 0.47), 其他5種情況的TPI均與1沒有顯著差異(s > 0.05)。上述結果說明狀態焦慮對2000 ms時距知覺具有影響, 高狀態焦慮組比低狀態焦慮組對于2000 ms時距相對更加高估, 高狀態焦慮個體對負性低喚醒刺激比對中性低喚醒刺激的2000 ms時距更加高估; 而對于4000 ms以及8000 ms而言, 狀態焦慮對時距知覺不具有影響。

圖4 狀態焦慮對時距知覺的影響

注:圖中誤差線均按標準誤標注。

3.4.2 狀態焦慮對時距知覺的影響:注意偏向的中介作用

由于狀態焦慮只對2000 ms的時距知覺具有影響, 因此后續只針對2000 ms的時距知覺進行中介與調節作用的分析。采用SPSS 20.0的PROCESS插件, 參照Hayes提出的Bootstrap方法進行中介效應檢驗(Hayes, 2013)。選擇模型4, 樣本量5000, 在95%置信區間下, 以組別為自變量X (賦值為高狀態焦慮組 = 0, 低狀態焦慮組 = 1), 時距知覺(2000 ms時的TPI)為因變量Y, 注意偏向(注意偏向得分)為中介變量M。Bootstrap分析結果表明, 中介檢驗的間接效應沒有包含0 (= 0.0220,= 0.0130, 95% CI = [0.0024, 0.0566])。此外, 控制了中介變量注意偏向之后, 自變量狀態焦慮對因變量2000 ms時距知覺的直接效應顯著, 區間不包含0 (= ?0.1017,= 0.0302, 95%CI = [?0.1621, ?0.0413])。因此根據Zhao等人(2010)的理論, 這一結果反映了注意偏向在狀態焦慮對2000 ms時距知覺的影響中具有部分中介作用, 證實了研究假設1。

3.4.3 狀態焦慮對時距知覺的影響:注意偏向和認知評價有調節的中介作用

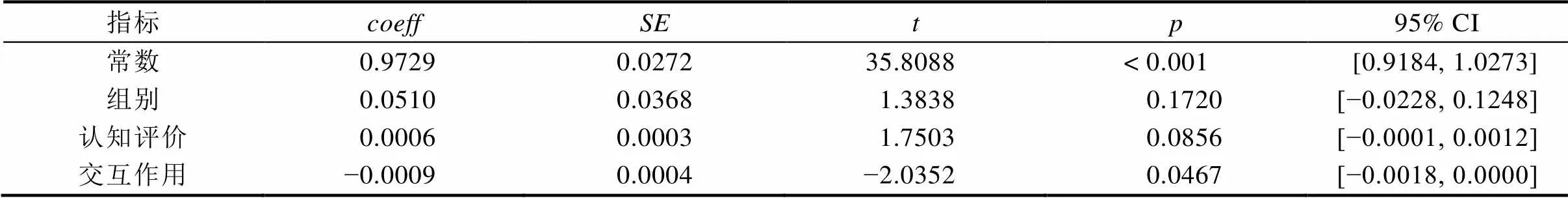

根據上述結果, 認知評價在狀態焦慮對注意偏向的影響中具有顯著的調節作用, 同時注意偏向在狀態焦慮對2000 ms時距知覺的影響中具有部分中介作用, 因此采用SPSS 20.0的PROCESS插件, 參照Hayes提出的Bootstrap方法進行有調節的中介效應檢驗(Hayes, 2013)。選擇模型7, 樣本量5000, 在95%置信區間下, 以組別為自變量X (賦值為高狀態焦慮組 = 0, 低狀態焦慮組 = 1), 時距知覺(2000 ms時的TPI)為因變量Y, 注意偏向(注意偏向得分)為中介變量M, 認知評價(VAMS得分)為調節變量W。

Bootstrap分析結果表明, 中介檢驗的間接效應沒有包含0 (LLCI = 0.0000, ULCI = 0.0023), 表明注意偏向的中介效應顯著, 且中介效應大小為0.0009。此外, 控制了中介變量注意偏向之后, 自變量狀態焦慮對因變量2000 ms時距知覺的直接效應顯著, 區間(LLCI = ?0.1641, ULCI = ?0.0416)不包含0。根據Zhao等人(2010)的理論, 注意偏向在狀態焦慮對2000 ms時距知覺的影響中具有部分中介作用。

與此同時, 狀態焦慮通過注意偏向影響時距知覺的中介過程受到認知評價的調節作用, 證實了研究假設2 (如表5、表6所示)。當認知評價得分較高時, 注意偏向在狀態焦慮對時距知覺的影響中具有中介作用。也就是說, 對于認為焦慮對心理健康有害程度較高的個體而言, 具有高狀態焦慮比低狀態焦慮時更加表現出對于負性低喚醒刺激的注意偏向, 進而表現出對于2000 ms負性低喚醒刺激的時距的高估; 而當認知評價得分較低時, 注意偏向在狀態焦慮對時距知覺的影響中不具有中介作用。也就是說, 對于認為焦慮對心理健康有害程度較低的個體而言, 其狀態焦慮高、低對不會通過注意偏向影響2000 ms時距知覺。

4 討論

考慮到現有文獻中的研究對象幾乎都是針對特質焦慮或焦慮病人, 而針對狀態焦慮鮮有研究, 但狀態焦慮的研究意義獨特:既可以剝離特質焦慮(或焦慮病人)和對于負性刺激的注意偏向之間已經形成的反饋循環(Eysenck, 1992, 1997), 又可以揭示日常生活中更為廣泛存在的狀態焦慮下的時距知覺特點, 因此本研究的主要目的是:探討狀態焦慮對時距知覺的影響以及注意偏向與認知評價在其中的中介和調節作用。研究首先從大學生群體中隨機取樣作為實驗被試, 隨后將其隨機分為高、低狀態焦慮組進行焦慮(平靜)情緒的誘導, 并依次采用點探測范式、時間再現任務與視覺模擬心境量表對注意偏向、時距知覺與認知評價進行測量。

從理論上講, 實驗設計中的隨機取樣與隨機分組在很大程度上保證了被試的同質性, 并規避了高、低狀態焦慮組可能的特質焦慮差異。與此同時, 在進行焦慮(平靜)情緒誘導前, 我們對被試的狀態焦慮的基線水平、即被試未被情緒誘導前自身的狀態焦慮水平進行了測量。結果發現, 高、低狀態焦慮組的狀態焦慮基線水平沒有顯著差異。這一結果進一步證實了高、低狀態焦慮組的特質焦慮水平并不存在顯著差異。因此, 研究中的隨機取樣與隨機分組及狀態焦慮基線水平測量等一系列手段較好地控制了特質焦慮對實驗結果可能的干擾。

在此基礎上, 結果發現:(1)狀態焦慮會導致對2000 ms 時距的高估, 而對于4000 ms和8000 ms時距沒有影響; (2)注意偏向在狀態焦慮對2000 ms時距知覺的影響中具有部分中介作用; (3)狀態焦慮通過注意偏向影響時距知覺的中介過程受到認知評價的調節作用。接下來對這三點主要發現進行討論。

表5 組別對時距知覺的影響中認知評價的調節作用分析

表6 認知評價對狀態焦慮通過注意偏向影響時距知覺的調節效應

4.1 狀態焦慮對時距知覺的影響

研究發現狀態焦慮對時距知覺具有影響, 高狀態焦慮個體對負性低喚醒刺激比對中性低喚醒刺激更加高估, 而這種現象只在時距為2000 ms時存在。這一發現與前人以特質焦慮和焦慮障礙病人為研究對象的實驗結果一致(Bar-Haim et al., 2010; Fox, Russo, Bowles, & Dutton, 2001; Georgiou et al., 2005), 也符合AGM中關于情緒刺激比中性刺激更易導致時距高估的理論假設(Droit-Volet, Brunot, & Niedenthal, 2004; Effron, Niedenthal, Gil, & Droit-Volet, 2006; Gil, Niedenthal, & Droit-Volet, 2007)。同時研究發現時距為4000 ms、8000 ms時, 狀態焦慮并不影響時距知覺。Fraisse (1984)認為當時間平均在2~3 s時, 受到個體知覺系統的調控; 而超過這一時間閾限則受到符號系統控制, 對變化的理解就需要借助于存放在個人記憶中的經驗。結合上述研究的結果, 2000 ms處于知覺系統調控范圍, 而4000 ms和8000 ms作為較長的時距則受到符號系統控制, 這或許是狀態焦慮對不同時長時距(2000 ms與4000 ms/8000 ms)具有不同影響的原因。

此外, 本研究是對Bar-Haim等人(2010)的研究發現的更加深入與全面的探討。他們發現焦慮個體對于呈現時間為2000 ms的威脅性刺激(高喚醒負性)比中性刺激(低喚醒中性)更加高估。然而, 他們并沒有對喚醒度與注意的混淆作用進行嚴格區分。根據AGM, 刺激喚醒度和注意資源都會對預期式時距知覺產生影響(Zakay, 2005; Zakay & Block, 1997)。一方面, 威脅性刺激的高喚醒可能是導致時距高估的原因。另一方面, 焦慮個體會表現出對于威脅性刺激的注意偏向(Bar-Haim et al., 2007; van Bockstaele et al., 2014), 這也會導致時距高估。因此,在焦慮與時距知覺的研究尤其是Bar-Haim等人(2010)的研究中, 喚醒度與注意的作用存在混淆, 即無法明確判斷焦慮通過喚醒度還是注意偏向引起了時距高估。本研究通過對刺激喚醒度進行嚴格控制使得這一難題得以解決, 并最終發現是注意偏向而非喚醒度中介了狀態焦慮對于時距知覺的影響。

4.2 注意偏向的中介作用

研究發現注意偏向在狀態焦慮與時距知覺之間的關系中具有部分中介作用, 驗證了假設1, 同時這一結果為AGM提供了實證支持。AGM主要是從刺激喚醒度和注意資源兩個方面對預期式時距知覺進行解釋(Zakay, 2005; Zakay & Block, 1997), 關于刺激喚醒度的研究較多且直接支持AGM, 而關于注意資源的研究面臨一個巨大的難題:如何控制注意資源。以往研究者通常采用兩種方式控制用于計時的注意資源:(1)外部方法:通過指導語要求被試主動控制用于計時的注意數量; (2)內部方法:采用雙任務范式并通過操縱非計時任務的難度來控制用于計時的注意資源。事實上, 這兩種方式都不夠準確, 因為始終無法明確區分是計時任務與非計時任務中的注意分配在起作用, 還是同一刺激的不同維度中的注意分配在起作用(Burle & Casini, 2001; Chaston & Kingstone, 2004; Maeers, 2010; Tamm, Uusberg, Allik, & Kreegipuu, 2014)。本研究通過單一任務直接測量了對于負性低喚醒刺激的注意偏向而解決了這一難題。正如所推測的一樣, 實驗結果發現在狀態焦慮影響對于負性低喚醒刺激的時距知覺中, 對于負性低喚醒刺激的注意偏向具有部分中介作用。具體來看, 高狀態焦慮個體會表現出對于負性低喚醒刺激的注意偏向, 進而表現出對該類刺激的時距高估。更為重要得是, 本研究采用一致的低喚醒刺激, 從而明確區分了喚醒度和注意偏向在對時距知覺影響中的混淆作用, 這使得上述研究結果更為明確可靠。這一結果充分驗證了AGM中注意功能的假設, 即用于計時的注意資源越多, 對于時距會越高估(Zakay, 2005; Zakay & Block, 1997)。

4.3 認知評價的調節作用

研究發現在狀態焦慮對注意偏向的影響中認知評價具有調節作用; 并進一步發現狀態焦慮通過注意偏向影響時距知覺的中介過程受到認知評價的調節作用, 支持了圖2的模型, 驗證了假設2。具體而言, 當認知評價得分較高時, 即對于認為焦慮對心理健康有害程度較高的個體而言, 具有高狀態焦慮比低狀態焦慮時更加表現出對于負性低喚醒刺激的注意偏向, 進而表現出對于2000 ms負性低喚醒刺激的時距的高估。而當認知評價得分較低時, 即對于認為焦慮對心理健康有害程度較低的個體而言, 其狀態焦慮高、低對注意偏向沒有影響, 進而導致狀態焦慮不會通過注意偏向影響2000 ms時距知覺。這說明當被環境中的刺激誘發了焦慮狀態時, 如果個體傾向于將焦慮評價為對心理健康有害, 那么他們會更加關注對自身具有威脅性的負性信息, 并主觀體驗到這種威脅持續了較長時間, 從而激發個體進入“應激狀態”以應對這種威脅; 而如果個體傾向于將焦慮評價為對心理健康無害, 那么他們沒有感受到對于自身的威脅, 進而不會過度關注負性信息并且不會主觀體驗到這種威脅持續了較長時間。

已有研究發現認知評價可以改變個體交感神經的激活程度(Smith, 1989; Tomaka, Blascovich, Kelsey, & Leitten, 1993), 進而影響個體的主觀時距知覺體驗(Gable & Poole, 2012; Tse, Intriligator, Rivest, & Cavanagh, 2004; Uusberg, Naar, Tamm, Kreegipuu, & Gross, 2018)。但是缺少關于認知評價如何在焦慮影響時距知覺中發揮作用的探討, 本研究為這一領域提供了新的實驗證據。

綜合來看, 上述研究結果報告了狀態焦慮個體時距知覺的內部過程, 探明了認知評價與注意偏向在焦慮個體感知環境中的負性刺激時所發揮的作用。這些發現不但為現實生活中個體焦慮時的時距知覺特點提供了解釋, 也為進一步理解焦慮提供了一個新視角:或許因為人們處在焦慮狀態時感覺到的時間不同于以往, 所以他們會更焦慮; 以至于形成惡性循環最終發展為焦慮障礙(Eysenck, 1997)。更為重要的是, 可以為治療焦慮個體的時間偏差提供可能的方法:(1)調整認知評價, 即減少關于焦慮對心理健康有害的認知評價; 或訓練認知重評(cognitive reappraisal), 即建立焦慮對心理健康適度有益的認知評價; (2)進行注意偏向矯正(attentional bias modification, van Bockstaele et al., 2014), 即減少對于負性刺激的注意偏向或增加對于中性(正性)刺激的注意偏向。

4.4 研究貢獻與展望

研究的主要貢獻是:第一, 通過單一任務直接測量了狀態焦慮對時距知覺影響中注意偏向的作用, 進而解決了用于計時的注意資源難以控制的難題, 驗證了注意閘門模型中有關用于計時的注意資源越多對于時距越高估的假設。第二, 發現認知評價是焦慮影響時距知覺中注意偏向的中介作用的一個邊界條件。這一發現深刻揭示了焦慮個體時距知覺的內部過程, 豐富了焦慮通過注意偏向影響時距知覺的解釋視角, 為通過認知評價和注意偏向的調整改善焦慮個體時距偏差現象提供了重要參考。

未來研究可以從如下幾個方面開展:第一, 研究中只測量了一種認知評價, 即:對焦慮是否有害于心理健康的認知評價。雖然這個測量完全符合Folkman等人對于認知評價概念的界定, 但是Folkman等人后來對認知評價進行了更為細致的劃分, 包括一級認知評價和二級認知評價(Folkman, Lazarus, Dunkel-Schetter, et al., 1986; Folkman, Lazarus, Gruen, et al., 1986)。因此, 未來的工作可以繼續探究其他認知評價在狀態焦慮通過注意偏向影響時距知覺的中介過程中的作用, 進而從不同的認知評價視角檢驗本研究所發現的結果。第二, 為了剝離特質焦慮(或焦慮病人)和對于負性刺激的注意偏向已經形成的反饋循環(Eysenck, 1992, 1997), 本研究從健康大學生群體中隨機招募了實驗樣本進行實驗室狀態焦慮誘導。雖然本研究結果揭示了日常生活中更為廣泛存在的狀態焦慮下的時距知覺特點及注意偏向與認知評價在其中發揮的作用, 未來的研究可以進一步以特質焦慮和焦慮病人為樣本, 從不同焦慮樣本的視角檢驗上述所發現的有調節的中介模型。同時, 本研究采用的隨機取樣與隨機分組及狀態焦慮基線水平測量較好地保證了所發現的實驗結果與結論不受特質焦慮的干擾, 未來在對狀態焦慮的時距知覺進行更深入的研究時可以進一步將特質焦慮作為協變量加以嚴格控制, 從而徹底排除其對實驗結果與結論的可能干擾; 甚至可以對特質焦慮與狀態焦慮同時進行測量與操縱, 進而探討這兩種焦慮對于時距知覺的交互影響。第三, 本研究參照前人研究常用時距, 對2000 ms、4000 ms、8000 ms進行了研究, 并發現只有在2000 ms時狀態焦慮通過注意偏向影響時距知覺的中介過程受到認知評價的調節作用, 而對于4000 ms、8000 ms而言則不存在這種效應。未來研究可以對更加豐富的時距進行探討, 如更短的1000 ms、500 ms, 或稍長的3000 ms等; 也可以以2000 ms為中心對時距進行更加細分的研究, 如1500 ms、1800 ms、2200 ms、2500 ms等, 從而更系統地揭示本研究結果在不同時距長度下的適用范圍。

5 結論

(1)高狀態焦慮個體對于負性比中性低喚醒刺激的2000 ms時距更加高估。

(2)注意偏向在狀態焦慮影響2000 ms時距知覺的過程中具有部分中介作用。

(3)狀態焦慮通過注意偏向影響時距知覺的中介過程受到認知評價的調節作用:只有個體認為焦慮對心理健康有害程度較高時, 狀態焦慮影響2000 ms時距知覺中注意偏向的中介作用成立。

Bar-Haim, Y., Kerem, A., Lamy, D., & Zakay, D. (2010). When time slows down: The influence of threat on time perception in anxiety.(2), 255–263.

Bar-Haim, Y., Lamy, D., Pergamin, L., Bakermans-Kranenburg, M. J., & van IJzendoorn, M. H. (2007). Threat-related attentional bias in anxious and nonanxious individuals: A meta-analytic study.(1), 1–24.

Block, R. A., & Zakay, D. (1997). Prospective and retrospective duration judgments: A meta-analytic review.(2), 184–197.

Burle, B., & Casini, L. (2001). Dissociation between activation and attention effects in time estimation: Implications for internal clock models.(1), 195–205.

Chaston, A., & Kingstone, A. (2004). Time estimation: The effect of cortically mediated attention.(2), 286–289.

Cohen, J. (1992). Statistical power analysis.(3), 98–101.

Droit-Volet, S., Brunot, S., & Niedenthal, P. M. (2004). Perception of the duration of emotional events.(6), 849–858.

Effron, D. A., Niedenthal, P. M., Gil, S., & Droit-Volet, S. (2006). Embodied temporal perception of emotion.(1), 1–9.

Eisler, H. (1976). Experiments on subjective duration 1968-1975: A collection of power function exponents.(6), 1154–1171.

Eysenck, M. W. (1992).. Hove, UK: Psychology Press.

Eysenck, M. W. (1997).. Hove, UK: Psychology Press.

Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A.-G., & Buchner, A. (2007). G* Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences.(2), 175–191.

Folkman, S., Lazarus, R. S., Dunkel-Schetter, C., Delongis, A., & Gruen, R. J. (1986). Dynamics of a stressful encounter: Cognitive appraisal, coping, and encounter outcomes.(5), 992–1003.

Folkman, S., Lazarus, R. S., Gruen, R. J., & Delongis, A. (1986). Appraisal, coping, health status, and psychological symptoms.(3), 571–579.

Fox, E., Russo, R., Bowles, R., & Dutton, K. (2001). Do threatening stimuli draw or hold visual attention in subclinical anxiety?(4), 681–700.

Fraisse, P. (1984). Perception and estimation of time., 1–36.

Gable, P. A., & Poole, B. D. (2012). Time flies when you're having approach-motivated fun: Effects of motivational intensity on time perception.(8), 879–886.

Georgiou, G. A., Bleakley, C., Hayward, J., Russo, R., Dutton, K., Eltiti, S., & Fox, E. (2005). Focusing on fear: Attentional disengagement from emotional faces.(1), 145–158.

Gil, S., Niedenthal, P. M., & Droit-Volet, S. (2007). Anger and time perception in children.(1), 219–225.

Grondin, S. (2010). Timing and time perception: A review of recent behavioral and neuroscience findings and theoretical directions.(3), 561–582.

Hajcak, G., Moser, J. S., & Simons, R. F. (2006). Attending to affect: Appraisal strategies modulate the electrocortical response to arousing pictures.(3), 517–522.

Hayes, A. F. (2013). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach.(3), 335–337.

Hoehn-Saric, R., & Mcleod, D. R. (2000). Anxiety and arousal: physiological changes and their perception.(3), 217–224.

Huang, S., Liu, P. D., Li, Q. Q., Chen, Y. G., & Huang, X. T. (2018). The influence of facial expressions of pain on subsecond and suprasecond time perception., (2), 278–284.

[黃順航, 劉培朵, 李慶慶, 陳有國, 黃希庭. (2018). 疼痛表情對秒下及秒上時距知覺的影響., (2), 278–284.]

Huang, X. T., Li, B. Y., & Zhang, Z. J. (2003). The research of the range-synthetic model of temporal cognition.,(2), 5–9.

[黃希庭, 李伯約, 張志杰. (2003). 時間認知分段綜合模型的探討.(2), 5–9.]

Jamieson, J. P., Nock, M. K., & Mendes, W. B. (2012). Mind over matter: reappraising arousal improves cardiovascular and cognitive responses to stress.(3), 417–422.

Karademas, E. C., Christopoulou, S., Dimostheni, A., & Pavlu, F. (2008). Health anxiety and cognitive interference: Evidence from the application of a modified Stroop task in two studies.(5), 1138–1150.

Kim, S. A., Kim, H., & Kim, S. H. (2016). Reappraisal modulates attentional bias to angry faces., 1841.

Koster, E. H. W., Leyman, L., Raedt, R. D., & Crombez, G. (2006). Cueing of visual attention by emotional facial expressions: The influence of individual differences in anxiety and depression.(2), 329–339.

Lang, P. J., Bradley, M. M., & Cuthbert, B. N. (2005).Gainesville, FL: University of Florida.

Lozano, L. M., Garcíacueto, E., & Mu?iz, J. (2008). Effect of the number of response categories on the reliability and validity of rating scales.(2), 73–79.

Lueck, M. D. (2007). Anxiety levels: Do they influence the perception of time?, 1–5.

Lv, C. Niu, Q. Y., & Zhang, X. M. (2014). Attentional bias to negative stimulus in anxiety individuals.(3), 208–214.

[呂創, 牛青云, 張學民. (2014). 焦慮個體對負性刺激的注意偏向特點.(3), 208–214.]

Maeers, S. (2010). Task switching and subjective duration.(3), 531–543.

Mccormack, H. M., Horne, D. J. D., & Sheather, S. (1988). Clinical applications of visual analog scales: A critical review.(4), 1007–1019.

Mioni, G., Stablum, F., Prunetti, E., & Grondin, S. (2016). Time perception in anxious and depressed patients: A comparison between time reproduction and time production tasks., 154–163.

Mogg, K., Wilson, K. A., Hayward, C., Cunning, D., & Bradley, B. P. (2012). Attentional biases for threat in at-risk daughters and mothers with lifetime panic disorder.(4), 852–862.

Montorio, I., Nuevo, R., Cabrera, I., Márquez, M., & Izal, M. (2015). Differential effectiveness of two anxiety induction proceduresin youth and older adult populations.(1), 28–36.

Smith, C. A. (1989). Dimensions of appraisal and physiological response in emotion.(3), 339–353.

Spielberger, C. D. (1971). Notes and comments trait-state anxiety and motor behavior.(3), 265–279.

Tamm, M., Uusberg, A., Allik, J., & Kreegipuu, K. (2014). Emotional modulation of attention affects time perception: Evidence from event-related potentials., 148–156.

Tomaka, J., Blascovich, J., Kelsey, R. M., & Leitten, C. L. (1993). Subjective, physiological, and behavioral effects of threat and challenge appraisal.(2), 248–260.

Tse, P. U., Intriligator, J., Rivest, J., & Cavanagh, P. (2004). Attention and the subjective expansion of time.(7), 1171–1189.

Uusberg, A., Naar, R., Tamm, M., Kreegipuu, K., & Gross, J. J. (2018). Bending time: The role of affective appraisal in time perception.(8), 1177–1188.

van Bockstaele, B., Verschuere, B., Tibboel, H., de Houwer, J., Crombez, G., & Koster, E. H. W. (2014). A review of current evidence for the causal impact of attentional bias on fear and anxiety.(3), 682–721.

van Reekum, C. M., Johnstone, T., Urry, H. L., Thurow, M. E., Schaefer, H. S., Alexander, A. L., & Davidson, R. J. (2007). Gaze fixations predict brain activation during the voluntary regulation of picture-induced negative affect.(3), 1041–1055.

Wang, Y. M., & Mao, R. J. (2016). The influence of cognitive reappraisal on attentional deployment.(5), 409–412.

[王艷梅, 毛銳杰. (2016). 認知重評策略對注意分配的影響.(5), 409–412.]

Whyman, A. D., & Moos, R. H. (1967). Time perception and anxiety.(2), 567–570.

Yoo, J. Y., & Lee, J. H. (2015). The effects of valence and arousal on time perception in individuals with social anxiety., 1208.

Zakay, D. (1993). Relative and absolute duration judgments under prospective and retrospective paradigms.(5), 656–664.

Zakay, D. (2005). Attention et jugement temporel.(1), 65–79.

Zakay, D., & Block, R. A. (1997). Temporal Cognition.(1), 12–16.

Zakay, D., & Block, R. A. (2004). Prospective and retrospective duration judgments: An executive-control perspective.(3), 319–328.

Zakay, D., Nitzan, D., & Glicksohn, J. (1983). The influence of task difficulty and external tempo on subjective time estimation.(5), 451–456.

Zhao, X., Lynch, J. G., & Chen, Q. (2010). Reconsidering Baron and Kenny: Myths and truths about mediation analysis.(2), 197–206.

[1]另有一些研究會通過對于中性刺激的反應時與對于負性刺激的反應時的差值來計算注意偏向得分。我們按照差值計算法對數據進行分析后得到了與本研究所采用的比值計算法相一致的實驗結果。考慮到時距知覺的指標是采用比值計算的, 我們采用比值計算的方法來分析和報告本研究中的注意偏向得分。

[2] 時距知覺比率(Ratio)為個體在時間再現任務中產生的時長均值與標準時長(2000 ms, 4000 ms或8000 ms)的比值。

How state anxiety influences time perception: Moderated mediating effect of cognitive appraisal and attentional bias

LIU Jingyuan; LI Hong

(Department of Psychology, Tsinghua University, Beijing 100084, China) (Graduate School at Shenzhen, Tsinghua University, Shenzhen 518055, China)

Anxiety is associated with high levels of arousal. Both theoretical and empirical work have determined that when an individual experiences anxiety, he/she shows attentional bias toward negative stimuli. High arousal and negative attentional bias, as the two key characteristics of anxiety, are associated with a series of subjective feelings and experiences of individuals with state anxiety, among which time perception is significant. However, how this process operates remains an open question. In this article, we investigate how state anxious individuals perceive time, especially the roles of attention bias and cognitive appraisal in this process.

Sixty college students participated in the study and were randomly assigned to a high state anxiety group (n = 30, completed a procedure of anxious state induction) and a low state anxiety group (= 30, completed a procedure of calm state induction). Then, a 2 (high state anxiety group vs. low state anxiety group) × 2 (negative stimuli vs. neutral stimuli) × 3 (2000 ms vs. 4000 ms vs. 8000 ms) mixed-design experiment was conducted with the attentional bias as the mediator, the cognitive appraisal as the moderator and the time perception as the dependent variable. State anxiety was manipulated by an induction process, time perception was measured by the time reproduction task, attentional bias was measured by the dot-probe task and cognitive appraisal was assessed by the visual analogue mood scales.

The results showed that (1) State anxiety had an effect on time perception, namely, individuals with high state anxiety overestimated the 2-second interval of the negative stimuli. (2) Attentional bias played a partial mediating role in the relationship between state anxiety and time perception of 2000 ms. (3) Cognitive appraisal moderated the mediation effect of attentional bias on the influence of state anxiety on time perception of 2000 ms. Specifically, when the score of cognitive appraisal was high, attentional bias played a mediating role in the influence of state anxiety on time perception, while when the score of cognitive appraisal was low, attentional bias did not play a mediating role in the influence of state anxiety on time perception.

Therefore, the effect of state anxiety on college students’ time perception was a moderated mediating effect. The moderated mediating model significantly revealed the effect mechanism of state anxiety on college students’ time perception, which can contribute to a better understanding of how individuals in an anxious state perceive time. Furthermore, it suggests that the adjustment of cognitive appraisal or attentional bias is an important way to alleviate the time distortion of anxious individuals.

state anxiety; time perception; attentional bias; cognitive appraisal

2018-10-23

* 深圳市科技創新基金項目(JCYJ20170817161546744)。

B842

李虹, E-mail: lhong@mail.tsinghua.edu.cn