從“天”到“天主”的儒耶會通詮釋

——梵蒂岡所藏《論儒家之天、太極與天主》析論*

□王 格

梵蒂岡圖書館藏有一種無名氏所撰、無封面無標題的天主教辯教類清抄本小冊(館藏號:RACCOLTA GENERALE-ORIENTE-III 248.11),今已影印收入《梵蒂岡圖書館藏明清中西文化交流史文獻叢刊》(第一輯)第38冊,編者代擬標題為“論儒家之天、太極與天主”。①《論儒家之天、太極與天主》,張西平等編:《梵蒂岡圖書館藏明清中西文化交流史文獻叢刊》(第一輯)第38冊,鄭州:大象出版社,2014年,第505—536頁。該文獻僅存于梵蒂岡圖書館,為手抄小冊,抄本不僅無年代標識,而且正如《叢刊》影印編者的“提要”所言,該文獻“口語化較強,書寫亦較為潦草,時有涂抹、添改等情況”②見《論儒家之天、太極與天主》影印本卷首毛瑞方所撰《提要》,第506頁。,甚至錯別字不少,所以很可能并非正式出版物,未必有刊刻本流傳,而且傳抄者的文化知識水平并不高。雖然如此,就內容而言,該抄本卻十分值得注意,因為它討論了天主教與儒家之間某些最核心的思想觀念之交匯和溝通問題。就文獻性質而言,正文明確出現了“我們儒家”的表述,作者應該兼具儒家士人和天主教徒雙重身份,所以它大概是一種面向底層讀書人宣揚天主教教義的傳抄手冊,從知識人的儒家信念巧妙過渡和融通到天主信仰,文本背后所體現的傳教者、寫作者、抄錄者和讀者受眾以及他們之間的互動關系,值得我們揣摩和深究。當然,受限于文本相關信息的嚴重匱乏,我們今天所能窺探到的內容其實很有限。但無論如何,該小冊抄本受到了傳教士的重視,并被帶到了歐洲,進入梵蒂岡圖書館收藏,這已表明在傳教史上它是一份重要的中國文獻。卷首有方濟各會士康和子題寫的按語:

這本書盡可能證明中國人在“天”和“上帝”的名義下知曉了天主(Deus),他們懂得了……(此處字跡不清)和上帝的本質。這本書違背了圣職部1704年的法令,以及教宗格來孟十一世(Clement XI)1715年的圣旨《自登基之日》(Ex illa die)。它出自我熟識的北京耶穌會神父的某位傳道員。康和子。③譯自《論儒家之天、太極與天主》卷首拉丁文,第509頁。

這段文字提到梵蒂岡教廷1704年和1715年的法令,而康和子1733年離開北京,次年抵達羅馬,由此可知,該抄本應當成于1715年(康熙五十四年)至1733年(雍正十一年)之間,①從文本用字來看,對“玄”字的使用沒有避諱康熙皇帝,但這可能是因為抄本并不嚴格遵守避諱原則,不可由此斷定寫作和傳抄年代在康熙朝之后。作者是一位北京耶穌會的傳道員,抄本應當就在北京地區流傳。康和子一直致力于推動教廷禁止中國禮儀,所以這份抄本應當是他帶到羅馬用以抨擊耶穌會中國傳教策略的帶有“罪證”性質的文件。②感謝梅謙立教授和齊飛智博士細致協助識讀此段拉丁文按語手跡,并給出相關的考證參考意見,同時參看伯希和編,高田時雄校訂補編:《梵蒂岡圖書館所藏漢籍目錄》,北京:中華書局,2006年,第114頁。有關康和子的基本情況,可參看Claudia von Collani, “Carlo Orazi da Castorano(康和子)and the Jesuits in the Chinese Rites Controversy,” Antonianum,vol.91, no.2, 2016, pp.479-510。

一、“天”的含義

抄本作者首先強調“讀書人”(即當時一般所言“儒家”)中的“真儒”,區別于“拘儒”“腐儒”“迂儒”“通儒”等,以便引向與天主教的會通。因為在作者看來,“真儒”的要義在于“真正的知道天地萬物有個主宰,盡心竭力,奉事恭敬”。這樣一種訴諸“真”的會通方式,其實是把不同教義的分歧和沖突推卸給對各自教義較為低級的理解,而在真實宗旨的意義上認定為殊途同歸、歸宗一致,這早在儒、佛會通以及“三教合一”的思潮中就屢見不鮮,比如對佛教有所謂“真乘之教”“正法輪”等等。③可參看王格:《“心學真宗”:論萬歷時期的王學與佛教之關系》,《中山大學學報(社會科學版)》2015年第3期。同時,我們可以推知,此抄本所要面向的讀者應該正是民間基層社會的“讀書人”。

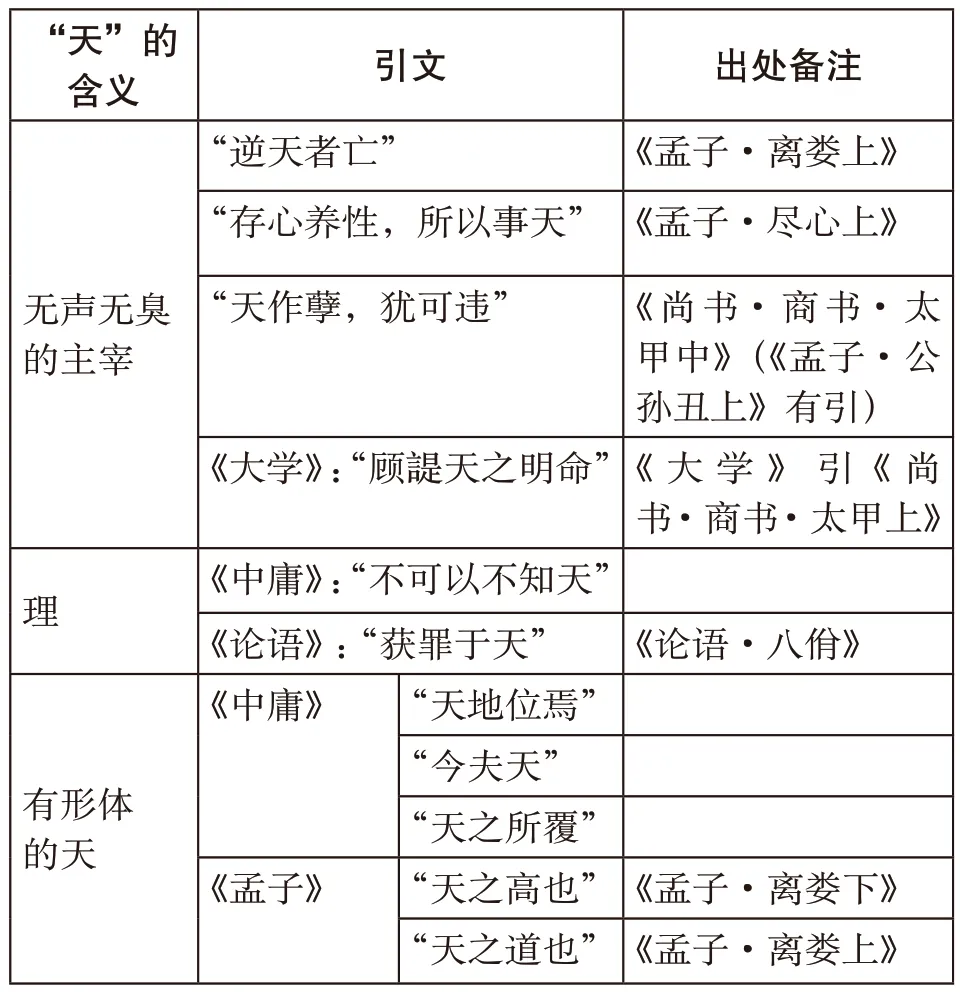

作者將儒家經典中“天”的含義分為三種:“無聲無臭的主宰” “理”和“有形體的天”。這一分類方式應當來自朱熹,根據《朱子語類》記載,朱熹認為經傳中的“天”字“也有說蒼蒼者,也有說主宰者,也有單訓理時”。④黎靖德編:《朱子語類》卷一《理氣上·太極天地上》,見《朱子全書》第14冊,上海:上海古籍出版社,合肥:安徽教育出版社,2002年,第118頁。抄本作者分別列舉中國經典條目,進而強調其中“主宰義”是最為關鍵的所在。這里,我們稍作整理,并重新核查所引證經典文句的確切出處,排列如表1所示:

表1 抄本所列“天”的含義

從表1我們可以看出,在分類闡釋儒家思想中“天”的多重含義時,其引文基本不超出“四書”,而沒有直接涉及《詩經》《尚書》等更復雜的“五經”文獻,雖然后者對“天”有更多的使用,并且早已被利瑪竇等來華傳教士注意到。⑤利瑪竇著,梅謙立注,譚杰校勘:《天主實義今注》,北京:商務印書館,2014年,第25頁。之所以會這樣,有可能限于作者或者讀者受眾的古代經典文化修養水平,或者很可能二者皆有。在上表所列引文中,尤其值得注意的是,《論語·八佾》中的“獲罪于天,無所禱也”,這里抄本作者嚴格依從了程朱理學的解讀,⑥朱熹:《四書章句集注》,北京:中華書局,1983年,第65頁。而在明代張居正的御前講義《論語直解》中并不理解為“理”,張居正“天人感應”式的解讀被耶穌會傳教士特別注意到,而在“四書”的拉丁文翻譯中予以基督宗教式的解讀。①井川義次:《張居正の天——〈論語直解〉を中心に》,《筑波哲學》(6),1995年;梅謙立:《耶穌會士與儒家經典:翻譯者,抑或叛逆者?》,《現代哲學》2014年第6期。這些跡象表明,該抄本文獻的作者比較熟悉程朱理學的傳統;而文本所面對的讀者則大概是民間的讀書人,在官方科舉制度之下,他們必須熟悉“四書”等基本經典文獻,并且較為嚴格地依從程朱理學的注釋傳統。

那么,“天”的主宰義如何理解?作者的解說是“天地萬物神人,有個真主宰,宰制置理”,由此引入“上帝”一詞,并引證文獻如下:

《大學》:“克配上帝。”

《中庸》:“郊社之禮,所以祀上帝也。”

《孟子》:“雖有惡人,齋戒沐浴,則可以祀上帝。”

《易經》:“帝出乎震。”

《詩經》:“文王小心翼翼,昭事上帝。”“皇矣上帝,臨下有赫。”

《書經》:“類于上帝。”“予畏上帝。”

事實上,以上這些經典語句在利瑪竇的《天主實義》中幾乎都已經引證提及,利氏用以論證“吾天主,乃古經書所稱上帝也”②《天主實義今注》,第100—101頁。。這里,作者開始少量征引“四書”以外的《周易》《詩經》《尚書》等文獻,但很有可能是沿襲利瑪竇等傳教士而來。③而且,在明代科舉考試中,“五經”之中選其一作為“本經”,無需五經貫通。而根據統計數據顯示,有明一代,選《易》《詩》《書》三經者居多,這大概與此三部經典篇幅相對較少,備考成本相對較低有關。可參看吳恩榮:《明代科舉士子備考研究》,東北師范大學碩士學位論文,2011年,第23—25頁。除此之外,整個抄本對“五經”的引用基本局限于人們耳熟能詳的若干只言片語。

在抄本作者看來,“無聲無臭的主宰”就是古代經典中的“上帝”,也是上古中國的圣人們所敬的“天”之含義,這就通過儒家“天”的觀念過渡而引向了基督教的“上帝”觀,區別于道教的“玉皇上帝”“玄天上帝”等;在抄本作者看來,后者都只是歷史上的人,而并非神,④《論儒家之天、太極與天主》,第513—514頁。這也與利瑪竇《天主實義》的論調完全一致。⑤《天主實義今注》,第99—100頁。

基于以上論述,抄本作者認為真正的“儒家”應當明了古圣人所敬重的“天”,也就是作為天地、神、人、萬物之根源和主宰的“上帝”,否則的話,“還算得什么儒家!”⑥《論儒家之天、太極與天主》,第514頁。這里,作者的語氣顯得十分嚴厲。

我們知道,早期耶穌會來華傳教士殷鐸澤(Prospero Intorcetta, 1625—1696)等翻譯中國古代儒家經典時,“從未將‘天’直譯為‘Deus’(God),而多譯為自然之天”,因為他們已經意識到“基督的上帝與中國的天之間的差異要遠大于其相似之處”。⑦羅瑩:《儒學概念早期西譯初探:以〈中國哲學家孔子·中庸〉為中心》,北京:外語教學與研究出版社,2014年,第132—133頁。但另一方面,傳教士熱衷于對儒家經典中“敬天”“畏天”進行宗教性解讀,雖然儒家之天確實始終含有這方面的意味。⑧賴永海:《略論儒家之“天”及其宗教性》,《國際儒學研究》第15輯,北京:九州出版社,2007年,第198—206頁。但無論如何,傳教士詮釋的側重點仍然與儒家傳統尤其是理學傳統的思想詮釋有相當大的差距。而思想史上的對話與交流總是充滿了相反相成的吊詭互動,結果正如法國漢學家謝和耐(Jacques Gernet, 1921—2018)所言,“恰恰是在‘天’的問題上,文人和傳教士之間建立了一種以誤解為基礎的默契”⑨謝和耐著,耿昇譯:《中國和基督教:中西文化的首次撞擊》,上海:上海古籍出版社,2003年,第48頁。。而當時中國基督徒中那些并不放棄儒家知識精英身份的文人,無疑是要進一步以“默契”消除“誤解”。基于此,我們很容易理解這份抄本文獻對儒家經典中“天”的三種含義之剖判,沿此詮釋學思路而確立宗教性的“主宰義”最為根本,以引向天主信仰義。⑩在經典詮釋史上,經常出現這類情況,即原有多種詮釋可能向度,而歷史上某位詮釋者會通過凸顯其中一部分向度,而使得經典文本獲得新的理解。相關論述可參看黃俊杰:《中國孟學詮釋史論》,北京:社會科學文獻出版社,2004年,第66—67頁。不過,這個抄本文獻所反映的情況顯然不止于此,因為作者似乎已經具備初步的詮釋學反思的意識。

二、對“太極”本體的批評

在簡要地梳理和辨析了儒家經典中“天”的含義之后,該書很快轉向了一個宋明理學中的核心詞——“太極”。在該書中,該詞是以“有人說”的形式提出異議而引出的,有點類似于理學家著述文獻中常用的“或問”形式。這里的“有人”,應當指的是一些不太能接受基督教基本信仰理念的儒家讀書人。而從內容安排來看,異議的提出很可能只是一種設問的修辭,或者至少是經過作者歸納的若干問題,而并非問答論辯實錄,因為它們看起來逐條層次分明。從具體內容所反映的立場來看,提出異議者大多應該是程朱理學家,大概也正因此,才會把對“太極”的理學形上本體辨析放在首當其沖的位置。既然抄本前文的正面論述逼出了對這些人“還算得什么儒家”的嚴厲貶斥,相應的異議和反駁也就勢所必然。“有人說”一共出現了11條內容辨析,其中牽涉到“太極”的兩條在最前面,而后面則進一步聚焦于“天主”或“上帝”的基本信仰要義問題。

在這兩條關于“太極”的辨析中,“有人”并沒有過于強勢地提出什么主張或者問難,而是僅僅提出兩點異議:一、“太極是造化的源頭”;二、“太極者理而已,理能生物”。顯然,這是旨在提出“太極”具有形而上的本體和本源性,以此削弱甚至消解抄本作者所主張的“上帝”是唯一主宰的論述。

對于第一點,抄本作者給出了一種歸謬式的反駁,他指責“若太極是造化天地萬物的,這個造化天地神人萬物的就多了”,因為還會有“太績”“太仆”“太素”“太和”“太初”“太虛”“太始”“太元”“皇極”“有極”“無極”等等。①《論儒家之天、太極與天主》,第514—515頁,這里抄本可能有幾個錯別字,“太績”不明所以,“績”字恐誤,可能是“賾”,《周易·系辭上》有“圣人有以見天下之賾”,“太仆”則很可能是“太樸”。對于第二點也類似,“若理能生物,又多了許多的源頭了”,不僅因為名相紛繁,而且萬事萬物都有其自身的根據,而“理”或者“太極”等并不是“源頭”,因為“皆在物之內,不在物之外”,那么“理”就不可能“生物”,因此,“別有生物者,就是上帝主宰”。②《論儒家之天、太極與天主》,第515頁,這里抄本中“源頭”“元頭”字混用,意義實同。

這樣的歸謬反駁看起來有些牽強,因為就對“本體”的言說而言,“名”多并不影響其“實”為一,而且宋明理學中所謂“理一分殊”更是“一”與“多”、“體”與“用”的統一,所謂“體用一源,顯微無間”,貫通“內”和“外”。不過,如果考慮到該書作者其實是基于基督教一神論的信仰主張,強調“源頭”只能唯一,且外在超越,那么這種辯護方式或許可以理解;畢竟如果從更嚴格的一神論來看,儒家的理學傳統多少是有些泛神論或者自然神論傾向的。

與之相關,在來華傳教士方面,利瑪竇在《天主實義》中與“中士”論辯,否認“太極”為上帝(Deus)或者萬物之祖,龍華民(Niccolo Longobardi, 1559—1654)也認定“太極”只是“理”一類的概念,③劉耘華:《詮釋的圓環:明末清初傳教士對儒家經典的解釋及其本土回應》,北京:北京大學出版社,2005年,第123—124頁。這些都與此份抄本文獻的論說立場和思路完全一致。所以,抄本作者一定是接受了早期來華傳教士對宋明理學的基本批評,因為除此之外,我們在中國思想文獻中幾乎看不到這樣的批評思路。

我們知道,利瑪竇及大部分來華耶穌會士排斥宋明理學,而主張恢復早期“古儒”思想,以“古儒”會通基督教思想,這一決策很可能出于多方面的考量,包括理念的理解和現實的策略。④李天綱:《跨文化的詮釋:經學與神學的相遇》,北京:新星出版社,2007年,第22—26頁。因此,在抄本文獻中,作者同樣也以古代經典只言“昭事上帝”,而不言“昭事太極”等,⑤《論儒家之天、太極與天主》,第516頁。來否認理學的太極本體論,這也完全依從來華傳教士的思路和策略。

另一方面,17世紀明清之際對理學傳統的批判和反思已然興起,追溯和考究上古經典思想的“古學”已逐漸成風,這可能與傳教士的儒家經典詮釋合流。⑥參看王格:《耶穌會士〈論語〉翻譯(1687年)中的“古學”傾向》,載《西學東漸研究》第六輯,北京:商務印書館,2017年,第109—123頁。但與此同時,我們必須意識到,理學傳統不僅是當時所有儒家士大夫的學養基礎,而且明清易代之后,程朱理學仍然被確立為官方正統思想,甚至有所加強。從策略上看,傳教士如果要面對廣泛的儒家士大夫精英,一味排斥程朱理學并不可取。因此,在后來《中國哲學家孔夫子》(Confucius Sinarum Philosophus, 1687)對“四書”的翻譯和解說中,雖然表面上仍然排斥宋明理學,但實際上已經大量利用和接受了程朱理學的思想;①梅謙立:《〈孔夫子〉:最初西文翻譯的儒家經典》,《中山大學學報(社會科學版)》2008年第2期。而更晚時期衛方濟的(Fran?ois No?l,1651—1729)《中國哲學》(Philosophia Sinica,1711)則更大膽地接受程朱理學,并試圖將之解釋成一種基督教的儒家哲學。②梅謙立、王格:《超越二元、邁向統一——耶穌會士衛方濟〈中國哲學〉(1711)及其儒家詮釋學的初探》,《哲學與文化》2017年第11期。傳教士對程朱理學的態度有這樣的轉變和分歧,而中國天主教徒則因為科舉制度,自始便在程朱理學的大背景之下,后者對前者一定具有重要的刺激作用;在這份抄本文獻中,作者處處表現出對朱熹《四書章句集注》內容的精熟掌握。

抄本作者力圖從古代儒家基本價值理念出發,來通達到天主教的信仰,造成一種實質的會通:以對早期儒家經典中“天”的意涵之辨析,通達到“天主”或“上帝”的主宰義;以對后世儒家理學傳統“太極”本體論的批評,通達到基督教一神論的基本教義。因此,作者認定中國上古圣人們所敬的“是上帝主宰,就是我們天主圣教所稱的‘天主’”。③《論儒家之天、太極與天主》,第516頁。那么,接下來自然就要進一步詳細討論“天主”(或者“上帝”)的問題。

三、“天主”的問題

關于“天主”的9條“有人說”,相應的回答卻不局限于疑問和異議的內容,而是隨處大量闡述基督教基本觀念和信仰,凸顯“天主”的至高無上,以及對佛教、道教等異教信仰的批評,看起來更像“教理問答”一類手冊中的最基本內容,即類似于《天主實義》部分最核心內容的通俗和簡化版本,闡述天主信仰的基本要義,如全智、全能、全善、至上唯一等等;在書寫格式體例上亦并不拘泥于問答段落,而是有時候會接連另起數段內容來闡述有關“天主”的教義。這里,我們首先考察儒家方面所提出的疑問和異議。

概括地講,對于天主,抄本作者羅列了保守的儒家方面會有以下疑問和異議:(1)古圣未知“天主”;(2)“五常”已足,不必“天主”;(3)天地自有;(4)人是自有;(5)人死無有不滅靈魂;(6)人死氣化;(7)人死脫生;(8)魂升于天,魄降于地;(9)儒書無天堂地獄。④同上,此九條分別出現在第516、520、523、524、525、526、527、528、529頁。從這里可以看出,這些疑問和異議并不完全來自儒家尤其宋明理學知識精英群體的理念,而是摻雜有若干民間信仰或者來自佛道思想的成分,比如“脫生”(即脫胎轉生)等,這反映出當時中國社會里最普通讀書人實際的精神世界。

抄本作者對這些內容的回應方式,其實比較簡單,大致有以下幾種:(1)通過摘錄和詮釋,表明儒家經典里都有相關表述;(2)充分接受和肯定儒家傳統對天地自然、人間秩序的基本價值和義理系統,但一切追根溯源,是因為有“天主”,以及與之密切相關的靈魂、天堂地獄等;(3)強調善惡分判和終極審判,天主賞善罰惡,則必須有靈魂不滅、天堂地獄等,不可抹殺這些內容;(4)與正統儒家一道,激烈地批評佛、道思想,并借此大量注入基于天主信仰教義的批判,如天主教的一神論、生死觀、天堂地獄觀等。所有這些回應和策略都與利瑪竇以來耶穌會傳教士的主流做法一致,表明中國天主教徒已經有人能熟練掌握傳教士的要義和方法,甚至時常能進一步用一些很“接地氣”的表述深入淺出地進行闡發和回應,比如以珍珠寶石和鵝卵石比喻“天主”這樣的極貴重者不得多,⑤同上,第517頁。也許他受到了福音書的影響,里面多次談及珍珠。不過,這個比喻看起來似乎并不十分恰當,因為“不得多”的珍珠寶石固然珍稀貴重,但并不唯一。對來自佛教思想而在中國民間廣為接受的“脫胎轉生”的反駁,則是這樣:

若有脫生,就不好了,必定上輩的祖宗往下脫生,人就不敢娶女人了,倘是前輩祖宗脫生來的,其不是顛倒人倫、敗壞綱常?就是禽獸也不肯,況于我們人乎!①同上,第527—528頁。

基于儒家綱常倫理的立場給出反駁,早在利瑪竇《天主實義》中就出現過類似的表述,②《天主實義今注》,第150頁。顯然抄本作者應該是沿用傳教士的論述。對此,明末高僧云棲祩宏(別號“蓮池”,1535—1615)的回應是需要占卜;③祩宏:《天說三》,收入其《竹窗三筆》,見《蓮池大師全集》第七冊,臺北:法輪雜志社,1997年,第4054—4055頁。無論如何,這的確符合中國民間一般的處理方式。

抄本作者在闡述“天主”的過程中,對儒家思想有若干巧妙發揮和運用。比如:用春、夏、秋、冬的天地四時的序規運行,來論證其后必有天主,這其實是理學家討論“天理”時所使用的方式;④《論儒家之天、太極與天主》,第516—517頁。這當然可以追溯到《論語·陽貨》記載孔子所言“天何言哉?四時行焉,百物生焉,天何言哉?”但《論語》中這句話語義并不特別明確,有待詮釋者的解讀,朱熹注云:“四時行,百物生,莫非天理發現流行之實,不待言而可見”,見朱熹:《四書章句集注》,第180頁。顯然,以“四時行,百物生”這樣的自然規律運作來論證天主實有,也是類似的本體論論證手法。對于仁、義、禮、智、信的“五德”,更是如此,進行一種神學本體論的論證,追本溯源,強調不可“源絕斷流”。而從實際文本內容來看,抄本作者實際上接受了朱熹理學詮釋的四書學系統,甚至大量直接引用朱熹《四書章句集注》里的詮釋和界定,比如以“心之德,愛之理”界定“仁”,“禮是天理之節文”等等,均出自朱熹的《四書章句集注》,而抄本作者只不過將作為終極根源的“天理”置換成了“天主”,其中自然增加了人格神較強的能動性;⑤《論儒家之天、太極與天主》,第520—523頁。用《周易·序卦》的一段表述來印證上帝創造天地、萬物、人的順序,“可知天地萬物都比我們人在先,然后生人”;⑥《周易·序卦》:“有天地然后有萬物,有萬物然后有男女,有男女然后有夫婦,有夫婦然后有父子,有父子然后有君臣,有君臣然后有上下。”抄本引用作:“有天地而后有萬物,有萬物而后有人民,有人民而后有夫婦,有夫婦而后有父子。”見《論儒家之天、太極與天主》,第518—519頁。這里,把“男女”改成了“人民”,或許是為了避免易學傳統中“太極—陰陽”體系的摻入。引用《禮記·禮運》中的“天下為一家”、《論語·顏淵》中“四海之內皆兄弟也”來印證世間所有人“都是這兩個人的子孫”,而“兩個人”則是天主所生,“是我們普天下人人的祖宗”;⑦《論儒家之天、太極與天主》,第519頁。顯然,這里的“兩個人”指《圣經》中記載的人類始祖亞當和夏娃,但抄本中只用“兩個人”指代,并沒有出現這兩個名字;這樣的處理方式,很容易讓人聯想到儒家尤其理學思想中太極生陰陽兩儀的結構;不過,前面既然已經反對了“太極”本體的思想,作者自然不會嘗試這樣的會通詮釋的可能性,可是無論如何,不使用亞當、夏娃的具體人名,還是有助于受理學熏陶的讀者接受。利用《禮記·曾子問》中“天無二日,土無二王,家無二主,尊無二上”所帶來的在中國傳統社會中已經深入人心的“一主”觀念,抄本作者順理成章地過渡到“天主只有一個”的一神論;⑧同上,第517—518頁。利用《尚書》中的“人惟萬物之靈”印證靈魂為人所獨具,動物植物沒有靈魂;⑨同上,第526頁。利用理學家“生順死安”中的“安”來證明必有天堂的存在;⑩同上,第529—530頁。將《尚書》中出現的“乃命于帝庭”(《金縢》)、“乘彼彩云,已歸帝鄉”?此語出處不明,俟考。按:《莊子·天地》有“乘彼白云,至于帝鄉”,唐代宋之問《桂州黃潭舜祠》詩有“帝鄉三萬里,乘彼白云歸”,與這里抄本作者的引用比較接近,但抄本中卻是“彩云”,可能是為了摒棄“白云”一詞的仙道色彩;此外,在《圣經》中,也有大量乘云升天的記載,例如:“耶穌說完這些話,就在他們觀望中,被舉上升,有塊云彩接了他去,離開他們的眼界。”(《使徒行傳》1:9)“以后,他們二人聽見從天上來的大聲音向他們說:‘上這里來罷!’他們遂乘著云彩升了天,他們的仇人也看見了。”(《啟示錄》11:12)“以后,我看見有一片白云,云上坐著相似人子的一位,頭戴金冠,手拿一把銳利的鐮刀。”(《啟示錄》14:14)中的“帝庭”“帝鄉”詮釋為基督教的天堂,①《論儒家之天、太極與天主》,第531頁。等等。這些對儒家經典的詮釋都脫離了原來的具體論述語境,但在最終的義理旨趣上其實又相差不遠,大部分沿用了傳教士的摘選和詮釋,所以也可以算是謝和耐所謂“以誤解為基礎的默契”的一部分。除此之外,還出現了用欽天監天文歷法所體現的自然觀念和古代儒家經典來聯合論證所謂“天地是死的”,“不能自生自造”,則必然有天主造,這樣的推理論證過程融合了中西文化。②同上,第524頁。不過,可能受制于辯教對話語境其實是在中國儒家尤其理學之中,抄本雖然也有一定篇幅談到上帝創造論,卻并沒有特別系統和突出地闡述,這與《天主實義》等傳教文獻有所不同。

最后,作者總結有“四件道理”最為重要,是此手冊最核心的內容:(1)天地萬物有個“天主”,創造萬物,人人必須事奉之;(2)人有不滅靈魂;(3)有天堂;(4)有地獄。③同上,第533頁。這構成了基督教信仰的基本神學價值,由此對于人來說,只有四件大事:生、死、升天堂、下地獄。④同上,第533—534頁。整個抄本以這樣一段結束:

一個人活不過八九十年,必定要死了,就要見天主。天主必定要問你吃的是誰的,吃的是天主的;穿的是誰的,穿的是天主的;你是誰生的,是天主生的。我們忘恩背本之徒,違犯天主生人本意,還有何言答對天主?必定要下地獄,受無窮盡的苦楚了!可畏可畏!思之思之!⑤同上,第534頁。

在抄本中,最后這段文字從第一個“生的”二字開始,墨跡突然變化,但字跡應該是同一人,毛筆筆端分叉較多,應該是由于抄者換了一支筆。⑥感謝向珂博士對此段抄本字跡給出的書法鑒定意見。另外,末尾字跡的變化,似乎也在一定程度上反映出抄者發自內心的激動不已。

結語

從以上分析來看,抄本作者對儒家與天主教教義之“綜攝”(syncretism),繼承了利瑪竇《天主實義》所定下來的基本論調,其中若干文獻的引用和對“太極”義理的辨析以及若干處辯駁方式,都明顯有《天主實義》的痕跡。雖然在上帝創造論方面,抄本的論述有一定程度的弱化嫌疑,但在對“天”的理解上,傳教士與儒家文人教徒之間顯然已經達成一種“基于誤解的默契”。抄本作者力圖通過批判性地梳理儒家經典文獻中“天”的多重含義,凸顯出“主宰”義,以此詮釋學反思的方式,以彼此對“天道”之“默契”來消解神學或形上學的誤解。對于“太極”,儒家古代圣人并不采用,而天主教亦不認可。對于“天主”,作者表明這也是儒家思想背后所隱含的內容,這種“隱含”并非“索隱”式比附,而是通過對經典的詮釋和義理的疏解得出的。如此一來,正如影印“叢刊”編者所擬標題暗示出的情形,“天主”不僅是天主教的天主,而且成為“儒家的天主”,這是一種巧妙的會通;或者更準確地說,在抄本文獻中,這種詮釋會通表現為一種過渡的策略,即從儒家傳統理念順理成章地過渡到天主教信仰,雖然這可能導致“創造論”被一定程度弱化。但另一方面,正如卷首拉丁文所言,這份抄本文獻很好地反映出當時中國最底層讀書人中的天主教徒對教義已經有了較為深入和準確的理解和接受。⑦《論儒家之天、太極與天主》,第509頁。此外,抄本中出現了世界地理名稱的音譯,⑧其中出現的西方世界地名如“利未亞”(可能是北非利比亞地區,這里指整個非洲)、“南亞墨利加”(南美洲)、“北亞墨利加”(北美洲)等,這些音譯用字均遵循耶穌會士的用法,也表明抄本作者及相關群體與來華耶穌會士有知識上的直接淵源關系。見《論儒家之天、太極與天主》,第519頁。同時參看高翔:《〈坤輿萬國全圖〉地名考本》,北京:光明日報出版社,2015年,見其中“利未亞”詞條。欽天監天文學測算問題,①《論儒家之天、太極與天主》,第524頁。古希臘哲學的水、火、氣、土四大元素論,②同上,第525頁。這里值得注意的是,抄本作者反對中國傳統氣本論思想所主張的“氣聚則生,氣散則死”,而提出相反的主張——“氣散則生,聚則死”,作者這里的“氣”乃是作為四大元素之一的氣,是以氣言動,強調生命在于運動,否則就會病壞和死亡,這顯然源自西方醫學傳統,與中國氣論思想并不相關;另一方面,可以看出,抄本作者對中國傳統思想中氣本論思想的批評,實際上也沿襲了利瑪竇等耶穌會士的做法,即排斥某一部分可能存在物質主義和無神論傾向的中國思想傳統。等等,從具體內容來看,這些知識無疑都是耶穌會傳教士帶動和傳播的。所以,雖然只是一份不起眼的小冊抄本,甚至抄寫有些粗糙不堪,但它恰恰充分反映了當時天主教義的傳播程度,以及耶穌會所采用的傳教策略的顯著良好效果;雖然也正如康和子所言,它在當時的確已經違背了教廷頒布的旨意。

- 國際漢學的其它文章

- 關于征集海外漢學名著翻譯與研究書稿的通知

- 《中國與伊斯蘭:先知、黨與法律》(China and Islam.The Prophet, the Party,and Law),馬修·埃里(Matthew S.Erie)著,劍橋大學出版社,2017年

- 《現代中國歷史上的知識分子》(The Intellectual in Modern Chinese History),蒂莫西·奇克(Timothy Cheek)著,劍橋大學出版社,2016年

- 《中國現代性的思想基礎: 中華民國時期的文化與政治思想》(The Intellectual Foundations of Chinese Modernity.Cultural and Political Thought in the Republican Era),馮兆基(Edmund S.K.Fung)著,劍橋大學出版社,2016年

- 《早期中國的食物、祭祀與圣賢》(Food, Sacrifice, and Sagehood in Early China),胡司德(Roel Sterckx)著,劍橋大學出版社,2015年

- Select Abstracts