損失情境下社會困境中的合作行為 *

凌曉麗 孫 鵬

(1 山東師范大學心理學院,濟南 250358) (2 山東財經大學大學生心理健康教育與研究中心,濟南 250014)

1 引言

合作是人類社會互動過程中最重要的形式,人類需要與他人進行物質和情感的互動,通過合作來維持種群的延續,但與此同時,人類往往又無法擺脫自私的天性,常常因為對個體利益的堅持與追求而使得彼此陷入沖突狀態(Decety,Jackson, Sommerville, Chaminade, & Meltzoff, 2004)。面對利益的沖突,能否摒棄敵對競爭而保持合作,對于個人幸福以及人類命運都具有至關重要的意義。因此,一直以來,不論是心理學家、社會學家,還是經濟學家、政治學家,都試圖從不同的學科視角來剖析沖突情境下人們的合作行為(Messick, 1967; Messick & Mackie, 1989; van Lange,Joireman, Parks, & van Dijk, 2013),以期找到提升人類合作行為的良方。而社會困境研究由于一針見血地折射出了個體利益與他人或集體利益的沖突本質,并同時涵蓋了現代社會所面臨的諸多亟待解決的合作問題,如環境污染、資源短缺、氣候變暖等,因此,在近30 年成為了眾多學科關注的焦點,激發了大量的研究者對其進行探討。

社會困境(social dilemmas)代表著一種個人利益和集體利益存在沖突的情境,在這種情境中,個體的理性行為會最終導致集體的非理性(Kollock, 1998; 劉長江, 郝芳, 2014; 劉長江, 李巖梅, 李紓, 2007)。舉例來說,以打漁為生的漁民為了實現個人利益的最大化,將最大限度的進行捕撈,久而久之,這種個體的理性逐利行為就會最終導致漁業資源的匱乏,進而造成所有漁民的捕撈量下降,使整個漁民集體的利益受損,從集體行為層面來看,這即為非理性。

傳統的經濟學理論假設人類是自私和絕對理性的,據此推斷,社會困境問題似乎沒有緩解的余地,困境中的各方必將出于己方的利益或對彼此的不信任而做出非合作的行為,最終導致集體的利益受損,這對于整個人類社會的進步與發展來說無疑是個巨大的不幸。正是出于對這種不幸的不可接受,早期社會困境領域的研究首當其沖地將目標設定在探求困境中的人們究竟能否做出親社會的合作行為。針對這一問題,既往大量的實證研究已經表明,社會困境中的各方表現出了超出預期的合作水平,而且即使困境中各方的互動是匿名的和一次性的,也就是說合作行為不會為合作方帶來名譽等方面的長遠收益,人們依然傾向于進行合作(Amir, Rand, & Gal, 2012; Fehr &Fischbacher, 2003; Henrich et al., 2005; List, 2011;Mason & Suri, 2012; Paolacci, Chandler, & Ipeirotis,2010)。此外,當社會困境中合作行為的普遍存在被廣泛證實后,有些研究者以認知的雙加工框架為進路,通過操縱被試的決策時間或認知負荷來誘發被試的直覺式加工或反思式加工,發現高時間壓力或高認知負荷均能夠提升被試在社會困境中的合作行為水平,進而揭示出社會困境中的合作行為具有直覺自動性的特點(Evans, Dillon, &Rand, 2015; Rand, Fudenberg, & Dreber, 2015; Rand,Greene, & Nowak, 2012; Rand & Kraft-Todd, 2014;Rand, Kraft-Todd, & Gruber, 2015; Rand & Nowak,2013; Rand et al., 2014),這在某種程度上表明了人類具有親社會的本能傾向。

然而,既往關于社會困境的研究中,個體與集體的利益沖突更多的是聚焦于某種正向的價值或結果,例如,在公共物品困境中,一般情境為當集體成員的貢獻達到一定額度后,集體將獲得一筆額外的獎勵或資源并平均分配給所有個體或供所有人使用,這實際為一種正向的收益情境,個體所面對的是令自己多獲益而集體少獲益還是令自己少獲益而集體多獲益的決策困境。而在現實生活中,個人利益與集體利益的沖突有時是聚焦在某種負向的價值或結果上,即個體所面對的是令自己少損失而集體多損失還是令自己多損失而集體少損失的決策困境。例如,面對集體投資的失敗,如何共同分擔虧損。行為經濟學領域的研究已經表明,等量的損失比等量的收益對個體的決策有更大的影響,因此導致個體在收益情境與損失情境下的行為決策表現出很大的差異(Kahneman& Tversky, 1979; Novemsky & Kahneman, 2005;Tversky & Kahneman, 1981)。那么,面對損失情境下的社會困境,個體還能否做出親社會的合作行為呢?其特點又與收益情境下的合作行為會有何不同呢?對于上述問題,尚需展開進一步的研究和探討。由于在損失情境下,個體做出親社會合作行為需要付出更大的代價,因此對損失情境下社會困境中合作行為的探討也能夠更深刻的揭示人類親社會性的本質。

綜上所述,本研究將在經典公共物品困境與公共資源困境的基礎上,通過操縱個體利益與集體利益沖突標的的效價,分別設置出收益情境以及損失情境下的公共物品困境與公共資源困境,依托兩個實驗,系統探究個體在兩種情境下社會困境中的親社會合作行為及其特點,進而為社會困境中合作行為的廣泛存在提供佐證。實驗一將采用問卷的形式初步探究個體在不同情境下的社會困境中的合作行為水平,實驗二則在實驗一的基礎上,引入時間壓力這一變量,在實驗室情境中探究高時間壓力對不同情境下社會困境中合作行為的影響,以期為社會困境中親社會合作行為的直覺自動性特點提供新的證據。

2 方法

2.1 實驗一

在經典公共物品困境和公共資源困境的研究基礎上,參考Rand 等人(2012)的研究,設計2(情境類型: 收益vs. 損失)×2(困境類型: 公共物品困境vs. 公共資源困境)共4 類實驗情境,通過問卷的形式予以呈現。問卷是對不同情境下兩類社會困境的文字描述,被試僅需根據描述做出相應的決定,并將愿意投放或者拿取的金額填寫出來即可。

2.1.1 被試

從大學校園招募的300 名被試參與了此次實驗,有效回收問卷283 份(181 名女性和102 名男性),平均年齡22.46 歲,標準差為3.30,其中收益情境下的公共物品困境問卷71 份,收益情境下的公共資源困境問卷73 份,損失情境下的公共物品困境問卷68 份,損失情境下的公共資源困境問卷71 份。

2.1.2 程序

在大學校園隨機發放問卷,每位大學生僅填寫一類問卷,問卷填寫完成后使用SPSS20.0 統計軟件進行數據的錄入及統計分析。

2.2 實驗二

2.2.1 被試與設計

從大學校園招募的120 名被試參與了本次實驗(72 名女性和48 名男性),平均年齡21.31 歲,標準差為2.48。實驗采用2(情境類型: 收益vs. 損失)×2(困境類型: 公共物品困境vs. 公共資源困境)×2(時間壓力類型: 有時間壓力vs. 無時間壓力)混合實驗設計,其中,情境類型為被試內變量,困境類型與時間壓力類型為被試間變量。分配至各實驗水平的被試在年齡、性別和受教育程度上均進行了匹配。所有被試實驗前均知情同意,實驗結束后獲得相應報酬。

2.2.2 程序

在經典公共物品困境和公共資源困境任務基礎上,參考Rand 等人(2012)的研究,設置出了收益情境和損失情境下的公共物品困境任務和公共資源困境任務,并通過限定被試的決策時間營造高時間壓力情境誘發被試的直覺式加工過程(Rand et al., 2012)。情境類型和困境類型的操縱即通過四種任務的描述實現,而時間壓力的操縱則參考Rand 等人的研究,有時間壓力組的被試需在10 秒內完成相應的輸入,無時間壓力組的被試則沒有決策時間限制。

實驗流程改編自Rand 等人(2012)的研究,被試進入實驗室后,被告知研究共由當天參與實驗的4 名被試構成,但為了保持匿名性,被試將在不同時段獨立前來完成實驗,且他們在實驗任務中的決定將會影響彼此的實驗報酬。實驗報酬由兩部分組成,一部分為固定的基礎報酬,另一部分則由分到同一組內的四名被在實驗任務中的決策決定。實驗報酬在當天全部實驗結束后,根據實驗任務規則計算每位被試的報酬,并通過微信支付。在將上述情況向被試介紹完畢后,開始正式實驗。實驗在電腦上完成,指導語依次呈現給被試,要求被試按照指導語完成相應的操作。首先是“歡迎界面”,本界面告知被試其會受到隱私保護,在接下來的任務中僅需根據指導語及個人意愿做出相應操作即可。然后呈現的是“任務一規則”界面,在本界面將會描述2(情境類型:收益vs. 損失)×2(困境類型: 公共物品困境vs. 公共資源困境)四種實驗任務中的一種。隨后為“任務一決策”界面,被試需要根據任務一規則輸入自己想要投放或者拿取的金額;在本界面,有時間壓力組的被試必須在10 秒內完成輸入(此時在界面上方將有倒計時呈現),而無時間壓力組的被試則沒有時間限制但必須在10 秒以后才可輸入。在此之后的兩個界面為“任務一操縱檢驗”,被試需要回答兩個問題,以確認其是否正確理解了任務一的規則。接下來被試可在“休息”界面短暫休息,之后再繼續任務二,任務二的流程與任務一相同,依次會出現“任務二規則”界面、“任務二決策”界面和“任務二操縱檢驗”界面。對于同一個被試而言,任務一與任務二的困境類型和時間壓力類型均相同,但情境類型不同,兩類情境出現的先后順序在不同的被試間進行了平衡。

3 結果

3.1 實驗一結果

參照既往社會困境研究的文獻(Dawes, 1980;Dawes & Messick, 2000; Rand et al., 2012; Rand &Kraft-Todd, 2014),被試在社會困境任務中合作水平的計算方法如下:在收益情境下的公共物品困境中,以被試投放到公共資產中的金額作為其合作水平的指標;在損失情境下的公共物品困境中,以被試保留的個人債務金額作為其合作水平的指標;在收益情境下的公共資源困境中,以被試留置于公共資產中的金額作為其合作水平的指標;在損失情境下的公共資源困境中,以被試拿取的需個人承擔的債務金額作為其合作水平的指標。

被試在收益和損失情境下兩種社會困境任務中的合作水平見表1,圖1。2(情境類型: 收益vs.損失)×2(困境類型: 公共物品困境vs. 公共資源困境)方差分析結果顯示情境類型的主效應顯著,F(1, 279)=19.70,p<0.001,η=0.07;困境類型的主效應顯著,F(1, 279)=7.71,p<0.05,η=0.027;情境類型與困境交互作用不顯著,F(1, 279)=0.02,p>0.05,η<0.001。

表1 被試在收益和損失情境下兩種社會困境任務中的合作水平(M±SD)

3.2 實驗二結果

3.2.1 操縱檢驗結果

在本實驗中,每位被試完成了兩項任務,關于每項任務均設置了兩個操縱檢驗問題以確認被試是否正確理解了任務規則。只有對四個操縱檢驗問題全部回答正確的被試,其實驗數據才會被納入統計分析。根據操縱檢驗的結果,16 名被試未能正確回答所有的操縱檢驗問題,在相應結果分析部分被剔除。

3.2.2 合作水平分析

被試在四種任務中合作水平的指標與實驗一中的計算方法相同。

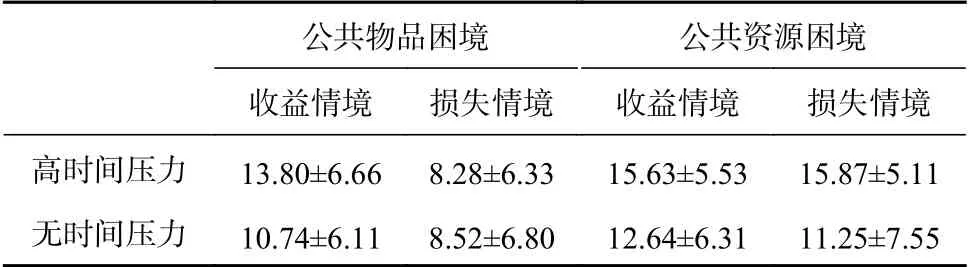

被試在各實驗條件下的合作水平見表2,圖2。2(情境類型: 收益vs. 損失)×2(困境類型: 公共物品困境vs. 公共資源困境)×2(時間壓力類型:有時間壓力vs. 無時間壓力)重復測量方差分析結果顯示時間壓力的主效應顯著,F(1, 100)=5.99,p<0.05,η=0.057。情境類型的主效應顯著,F(1, 100)=11.39,p<0.05,η=0.10。困境類型的主效應顯著,F(1, 100)=10.89,p<0.05,η=0.10。情境類型與困境類型的交互作用顯著,F(1, 100)=6.28,p<0.05,(見圖3)。進一步的簡單效應分析發現,在公共物品困境中,被試在收益情境下的合作水平顯著高于損失情境下的合作水平,F(1, 100)=17.33,p<0.001,η=0.15;而在公共資源困境中,被試在收益情境下的合作水平與損失情境下無顯著差異,F(1,100)=0.38,p>0.05,η=0.004。其它交互作用均不顯著。

表2 不同時間壓力下被試在收益和損失情境下兩種社會困境任務中的合作水平(M±SD)

4 討論

本研究擬考察當社會困境中個體利益與集體利益的沖突聚焦于負向結果時,個體能否做出犧牲個體利益的合作行為,以及這種合作行為是否依然具有直覺自動性的特點。實驗一結果發現,不論是在收益情境下還是在損失情境下,被試在社會困境任務中均表現出了較高的合作水平,但收益情境下的合作水平高于損失情境下;而相較于公共物品困境,在公共資源困境中被試表現出更高的合作水平。實驗二結果發現,無論是在收益情境下還是在損失情境下,時間壓力均提升了被試在不同類型的社會困境中親社會合作行為的水平;而與此同時,無論有無時間壓力,在公共物品困境任務中,收益情境下被試的合作水平高于損失情境下的合作水平,但被試在公共資源困境任務中的合作水平則未受到情境類型的影響。

實驗一和實驗二的結果較為一致的表明即使個體所面對的是損失情境下的社會困境,其仍可做出為了集體而犧牲自我利益的合作行為,揭示出社會困境中的親合作行為具有一定的跨情境性;但與此同時,我們也不應忽視研究結果所表現出的損失情境對親社會合作行為的調節作用。行為經濟學領域的研究表明等量的損失比等量的收益能夠產生更大的主觀效用,進而使人們產生出損失厭惡,廣泛的影響著人們在政治、經濟等諸多領域的決策行為(Bokhari & Geltner, 2011;Kahneman & Tversky, 1979; Milkman, Mazza, Shu,Tsay, & Bazerman, 2012; Nicolau, 2012; Novemsky &Kahneman, 2005; Pope & Schweitzer, 2011; Tversky &Kahneman, 1981)。因此,在本研究中被試所表現出的在損失情境中合作水平的下降,有可能是因為個體對損失的規避或者說厭惡造成的。但與實驗一的結果相比,實驗二的結果略有不同,即發現在公共資源困境中,被試在損失情境下的合作水平雖低于收益情境下,但這種差異未達到顯著。對此,一個可能的原因是實驗一中被試的行為決策并不會實際影響其實驗報酬,而實驗二中被試的最終報酬與其行為決策具有直接的關系,且兩個實驗所涉及的沖突標的金額有所不同,前者是后者的5 倍;是否是由于這種沖突標的的虛擬性以及標的數額的差異性影響了被試在不同情境下社會困境中的合作決策,尤其是在損失情境下公共資源困境中的合作行為水平,還有待開展進一步的針對性研究予以驗證。

實驗二還進一步操縱了被試決策時間的變化,主要探討了時間壓力對于收益和損失情境下被試在社會困境任務中合作行為的影響。結果發現,高時間壓力條件下被試的合作水平顯著高于無時間壓力條件下,而且這種差異具有跨收益和損失情境的一致性。既往研究已經表明高時間壓力下個體的決策會更多的依賴于直覺式加工,而無時間壓力時會有更多的反思式加工的卷入,因此高時間壓力下所表現出的行為能夠反映個體的直覺傾向(Cone & Rand, 2014; Kovarik, 2009; Lotz,2015; Rand et al., 2012; Rand & Kraft-Todd, 2014;Rand, Newman, & Wurzbacher, 2015; Rand et al., 2014;Roch, Lane, Samuelson, Allison, & Dent, 2000; Schulz,Fischbacher, Th?ni, & Utikal, 2014)。而且既往考察時間壓力對收益情境下合作行為影響的研究認為,時間壓力對合作行為的促進作用表明社會困境中的合作行為具有直覺自動性的特點(Rand,Fudenberg, et al., 2015; Rand et al., 2012, 2014; Rand &Kraft-Todd, 2014)。基于此,并結合本實驗的結果,在一定程度上我們可以推論損失情境下的社會困境中的合作行為也具有直覺自動性的特點。

但值得注意的一點是,即使是在高時間壓力下,損失情境中的合作水平依然低于收益情境中的合作水平,這表明個體對損失的規避并沒有受到決策加工方式的影響。既往行為經濟學領域的研究已經證明損失規避廣泛存在于人們的決策行為中(Bokhari & Geltner, 2011; Kahneman & Tversky,1979; Milkman et al., 2012; Nicolau, 2012; Novemsky &Kahneman, 2005; Pope & Schweitzer, 2011; Tversky &Kahneman, 1981),而且來自于進化心理學領域的研究發現有些高級靈長類動物也同樣存在損失規避行為(Brosnan et al., 2007; Chen, 2005; Flemming,Jones,Mayo,Stoinski,&Brosnan,2012;Lakshminaryanan, Chen, & Santos, 2008),因此,損失規避有可能是進化出的一種內在本能機制。那么,當高時間壓力促使個體更多的進行直覺加工時,雖然個體的利他合作傾向得到了促進,但同時損失規避傾向可能并未受到影響甚至可能有所增強,因此即使在高時間壓力條件下,損失情境下的合作水平依然低于收益情境下的合作水平。

此外,實驗一和實驗二的結果還共同發現,相較于公共資源困境,被試在公共物品困境中的合作水平較低。這一發現與Brew er 和Kramer(1986)以及McCusker 和Carnevale (1995)的研究結果相一致。McCusker 和Carnevale 認為公共物品困境需要個體將自己所擁有的財產拿出來,這對個體而言是一種即時的損失,而公共資源困境則要求個體從公共資產中拿取,這對個體而言是一種即時的收益;因此,McCusker 和Carnevale 認為由于損失規避的存在,所以,相較于公共資源困境,在公共物品困境中個體表現出較低的合作水平。然而,McCusker 和Carnevale 的觀點卻無法解釋損失情境下公共物品困境中的合作水平低于公共資源困境中的合作水平。因為,依據Mc Cusker 和Carnevale 的觀點推斷,在損失情境下,公共物品困境需要個體將自己所負擔有的債務拿取出來,這對個體而言是一種即時的收益;而公共資源困境則需要個體從公共賬戶中拿取債務自己承擔,這對個體而言是一種即時的損失。因此,在損失情境下,公共物品困境是一種收益框架,而公共資源困境則是一種損失框架,那么,依據McCusker 和Carnevale 的觀點,個體由于存在損失規避,在損失情境下,應當是公共資源困境中的合作水平低于公共物品困境中的合作水平,而實驗結果卻恰恰與此相反。對于損失情境下公共物品困境中的合作水平低于公共資源困境中的合作水平這一結果,結合De Dreu 和McCusker(1997)的觀點,我們認為可能的原因在于,在損失情境下的公共資源困境與公共物品困境中,個體可能會更多的從集體角度考慮得失,因而使得損失情境下的公共物品困境對被試而言成為一種損失框架,而公共資源困境則為一種收益框架,進而呈現出損失情境下,公共資源困境中的合作水平高于公共物品困境中合作水平的結果。對于這一解釋尚需進一步的研究加以探討。

5 結論

綜上所述,本研究系統考察了收益和損失兩種情境下社會困境中的親社會合作行為及其特點。研究結果近乎一致地表明,個體在收益與損失情境下的社會困境中,均能夠做出較高水平的犧牲自我利益的親社會合作行為,且兩種情境下個體的親社會合作行為均具有直覺自動性的特點。

Cooperation in Social Dilemmas in Loss Context