寬容概念的大小隱喻表征:雙向性及社會性 *

張 潮 劉賽芳 隋 玲 喬園園

(山西師范大學教育科學學院,山西省心理與認知行為實驗教學示范中心,臨汾 041004)

1 引言

寬容(tolerance)指良好的具有人道精神品質的人格特征,個體對與自己意見、觀點相異或行為、習慣、利益、信仰等相悖的他人持諒解、容忍或寬恕的態度(林崇德, 楊治良, 黃希庭, 2003)。中國人比較傾向于用“寬大為懷”、“寬宏大量”、“大度”等詞語或語句來形容一個人寬容性比較強;用“小肚雞腸”、“心眼小”等詞語來描述一個人寬容性較差。用大小來表達寬容概念僅僅是生活中存在的一種偶然現象,還是因為人們在兩者之間建立了穩固的認知架構,即形成了寬容概念和大小概念的隱喻表征,這是一個值得探討的問題。第二代認知科學具身認知(embodied cognition)視角下的概念隱喻理論(conceptual metaphor theory, CMT)為解釋人們如何理解抽象概念提供了新視角。CMT 是指人們借助簡單的、具體的始源域(source domain)概念來理解抽象的、復雜的目標域(target domain)概念,從而實現對抽象概念的理解(Lakoff & Johnson, 2008)。始源域和目標域之間通過隱喻架構進行連接,這種隱喻架構實際上是一種認知思維方式。有關隱喻架構形成的原因主要有四種理論解釋:相似觀、早期經驗觀、身體構造觀和進化觀。相似觀是指人們發現特定系統的具體概念和抽象概念之間內在系 統的相似性是形成隱喻架構的基礎;早期經驗觀認為,在兒童早期,兩種概念系統的同時存在是穩定隱喻架構形成的基礎;身體構造觀認為身體的構造決定了隱喻架構的形成;進化觀主張個體在進化過程中和環境、文化等的交互作用是形成隱喻架構的基礎(殷融, 蘇得權, 葉浩生,2013)。

大小概念是一種常見的空間概念,很多抽象概念可通過空間中的大小具體概念得以表征,如:權力詞的加工會激活被試的大小空間感知,強權詞和空間中的大聯結緊密,弱權詞和空間中的小聯結緊密(唐佩佩, 葉浩生, 杜建政, 2015; 楊惠蘭, 何先友, 趙雪汝, 張維, 2015);用大動物作為啟動刺激啟動大數字,小動物作為啟動刺激去啟動小數字,被試的反應時和正確率均較高(Gabay,Leibovich, Henik, & Gronau, 2013)。但目前還未有研究者探討寬容概念和大小概念之間是否存在隱喻架構,這是本研究的創新點之一。隱喻架構是單向的還是雙向的一直是研究者爭論的一個焦點。CMT 的提出者Lakoff 和Johnson(2008)認為隱喻是單性的,即隱喻只可從人類熟悉的具體概念系統向抽象概念系統傳遞,而抽象概念系統的激活并不會改變人們對具體概念的感知,這個理論得到了部分研究者的證實(Casasanto &Boroditsky, 2008)。近年來,眾多研究卻證明了抽象概念系統的激活也會影響被試的具體感知(丁毅等, 2013; Bargh & Shalev, 2012; IJzerman & Semin,2010; 楊繼平, 郭秀梅, 王興超, 2017)。所以,本研究的目的是探討寬容性效價詞匯的加工是否會影響被試的大小感知,從而驗證概念隱喻是單向的,還是雙向的。隱喻存在很大的社會性,僅以反應時和正確率作為結果只能說明隱喻的具身效應,不能說明這種具身效應是否具有社會性(伍秋萍, 馮聰, 陳斌斌, 2011),基于此,此研究將采用社會情境范式探討當給予復雜社會背景時,具身效應是否還存在。

綜上,本研究擬采用3 個實驗系統地探討寬容概念和大小概念之間的隱喻關系。通過這3 個實驗試圖驗證以下假設:(1)大小意象圖式是寬容概念表征的一部分;(2)寬容概念的加工激活會影響被試的大小感知,即寬容概念的大小隱喻表征存在雙向性;(3)當給予社會背景時,寬容概念的大小隱喻表征效應也存在,即寬容概念的大小隱喻表征存在社會性。

2 實驗1 寬容概念的大小隱喻效應

參考以往有關對道德概念的垂直空間隱喻的相關研究(魯忠義, 賈利寧, 翟冬雪, 2017),此次研究采用Stroop 經典實驗范式的變式,以反應時和正確率為因變量探討寬容這個抽象概念是否存在大小隱喻表征。實驗假設是,寬容概念和空間中的大小概念存在隱喻架構,即寬容性強被知覺為大,寬容性弱被知覺為小。此實驗預期結果為:用大號字呈現寬容性效價強的詞匯、用小號字呈現寬容性效價弱的詞匯,被試的反應時短,正確率高;相反,用大號字呈現寬容性效價弱的詞匯、用小號字呈現寬容性效價強的詞匯,被試的反應時長,正確率低。

2.1 研究方法

2.1.1 被試

隨機選取山西師范大學29 名在校大學生和研究生,男生34.5%,女生65.5%,平均年齡22.8 歲±1.3 歲,無色盲和弱視者。

2.1.2 實驗材料

材料包含10 個成語,其中寬容性效價強的成語5 個,寬容性效價弱的成語5 個。

24 名心理學專業且不參加本實驗的研究生對實驗材料進行了評定,評定者在Likert7 點量表上對詞匯的寬容性效價和熟悉性進行評定。寬容性效價強弱/熟悉性的程度從1 到7 逐步遞增:1 表示詞匯的寬容性效價很弱/很不熟悉,7 表示詞匯的寬容性效價非常強/很熟悉。統計結果顯示:在詞匯的寬容性效價維度上,效價強詞得分(M=6.18,SD=0.62)顯著高于效價弱詞得分(M=1.65,SD=0.35),t(23)=30.31,p<0.05,d=6.19;兩類詞匯在熟悉度上得分均大于5,且效價強詞(M=6.50, SD=0.53)和效價弱詞(M=6.43,SD=0.64)兩者得分差異不顯著,t(23)=0.64,p>0.05,d=0.13。因筆畫數會影響反應時,故此次實驗中也對詞匯的筆畫數進行了差異性檢驗,結果顯示,效價強詞的筆畫數(M=31.60, SD=5.68)和效價弱詞的筆畫數(M=34.20, SD=5.50)差異不顯著,t(23)=0.74,p>0.05,d=0.47。寬容性效價強的詞匯有:以德報怨、不念舊惡、海納百川、心胸寬廣、不計前嫌,寬容性效價弱的詞匯有睚眥必報、心胸狹隘、錙銖必較、鼠肚雞腸、分斤掰兩。

2.1.3 實驗設計

2(詞匯的寬容性效價: 強/弱)×2(字號: 大/小)兩因素被試內實驗設計。自變量的結合有四種方式:寬容性效價強的詞匯用大號字呈現、寬容性效價強的詞匯用小號字呈現、寬容性效價弱的詞匯用大號字呈現、寬容性效價弱的詞匯用小號字呈現。因變量為對詞匯的寬容性效價做出強、弱判斷的反應時和正確率。根據以往研究(王健, 邵志芳, 2008; 王優, 邵志芳, 2009),大號字用26 號黑色楷體呈現,小號字用15 號黑色楷體呈現。

2.1.4 實驗程序

實驗文本在聯想電腦上用E-prime2.0 呈現,被試距屏幕的距離為60 cm。首先,在電腦屏幕上呈現黑色的“+”注視點500 ms,具有寬容性效價的詞匯隨即出現,要求被試按“F”鍵或“J”鍵對詞匯的寬容性效價強弱進行判斷,按鍵反應后詞匯消失。隨后,屏幕中央再次出現黑色的“+”500 ms,第二個詞匯出現,如此循環,直到所有的詞匯呈現完畢。按鍵在被試間進行平衡。正式實驗之前有10 個練習試次,被試在實驗中途會有休息時間,但最長不超過兩分鐘,實驗流程圖見圖1。

2.2 結果與分析

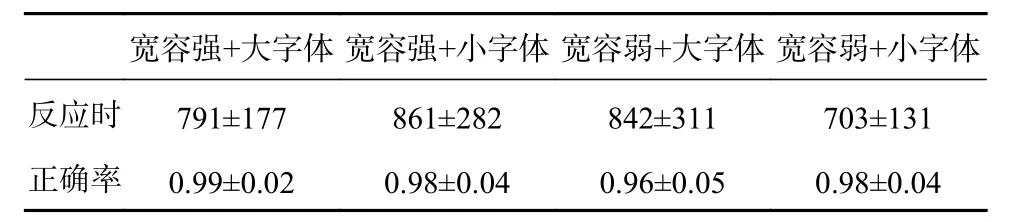

用SPSS22.0 處理收集回來的數據,刪除正確率在80%以下的數據,將反應時在3 個標準差之外的極端數據刪除,刪除的數據不超過總數據的3%,最后得到有效數據28 個。描述性統計結果見表1。

表 1 不同反應條件下的平均反應時(ms)和正確率

對反應時結果進行分析,詞性的主效應顯著,被試對寬容性效價強詞的反應(828 ms)顯著快于對寬容性效價弱詞的反應(782 ms),F(1,27)=6.39,p<0.05,η2=0.19;字體的主效應顯著,被試對大號字體的反應(826 ms)顯著快于對小號字體的反應(784 m s),F(1, 27)=5.97,p<0.05,η2=0.18;詞性和字體的交互作用顯著,F(1, 27)=9.27,p<0.05,η2=0.26。繼續對交互作用進行簡單效應檢驗發現,當屏幕中央呈現寬容性效價強的詞匯時,被試對大號字體的反應時和對小號字體的反應時差異不顯著,F(1, 27) =2.69,p=0.113;當屏幕中央呈現寬容性效價弱的詞匯時,對小號字體的反應顯著快于對大號字體的反應,F(1, 27)=14.57,p<0.05。對正確率進行重復測量方差分析,結果顯示,字體的主效應、詞匯效價的主效應及兩者的交互作用均不顯著,正確率不存在顯著差異可能是由于任務比較簡單。

實驗1 的結果發現:被試對弱寬容詞+大號字體的反應顯著慢于弱寬容詞+小號字體的反應,而強寬容詞+大號字體的反應雖然與強寬容詞+小號字體的反應差異不顯著,但是卻具有顯著趨勢(p=0.11),即強寬容詞+大號字體的反應具有快于強寬容詞+小號字體的反應的趨勢。大小隱喻在Stroop 范式中能得到激活,說明大小維度可影響被試對詞匯寬容性效價強弱的判斷。那么,寬容概念的加工是否會影響被試的空間大小感知,即寬容概念的大小隱喻表征是否存在雙向性呢?

3 實驗2 寬容概念大小隱喻表征的雙向性

參考以往有關權力概念的顏色隱喻研究(楊惠蘭等, 2015),本實驗欲采用IAT 經典實驗范式的變式進一步探討在中國文化背景下,具有寬容性效價詞匯的加工是否會影響被試的大小空間感知,即相對于啟動弱的寬容性,啟動強的寬容性是否會讓被試感覺空間更大。

3.1 研究方法

3.1.1 被試

山西師范大學本科生、研究生共31 名,男生58.1%,女生41.9%,平均年齡22.2 歲±1.9 歲,無色盲和弱視者。

3.1.2 實驗材料

實驗材料包括目標概念和屬性概念,目標概念包括:寬容性效價強、弱詞匯各五個;屬性概念包括:大方塊,面積為20 cm×9 cm,小方塊,面積為7 cm×4 cm。目標概念來自實驗一中所用的詞匯,屬性概念的選取參考以往研究(楊惠蘭等, 2015)。

3.1.3 實驗設計

采用IAT 經典實驗范式的變式,對目標概念進行歸類,被試的任務包括相容任務和不相容任務,相容任務是指:當屏幕的中央出現寬容性效價強的詞匯時,將它和大的方塊歸為一類;當屏幕中央出現寬容性效價弱的詞匯時,將它和小方塊歸為一類。不相容任務包括:當屏幕的中央出現寬容性效價強的詞匯時,將它和小的方塊歸為一類;當屏幕中央出現寬容性效價弱的詞匯時,將它和大方塊歸為一類。在兩類任務中,如若將目標概念和屏幕上方左側的屬性概念歸為一類按“Q”鍵,如若將目標概念和屏幕上方右側的屬性概念歸為一類按“P”鍵,按鍵在被試間進行了平衡。

3.1.4 實驗程序

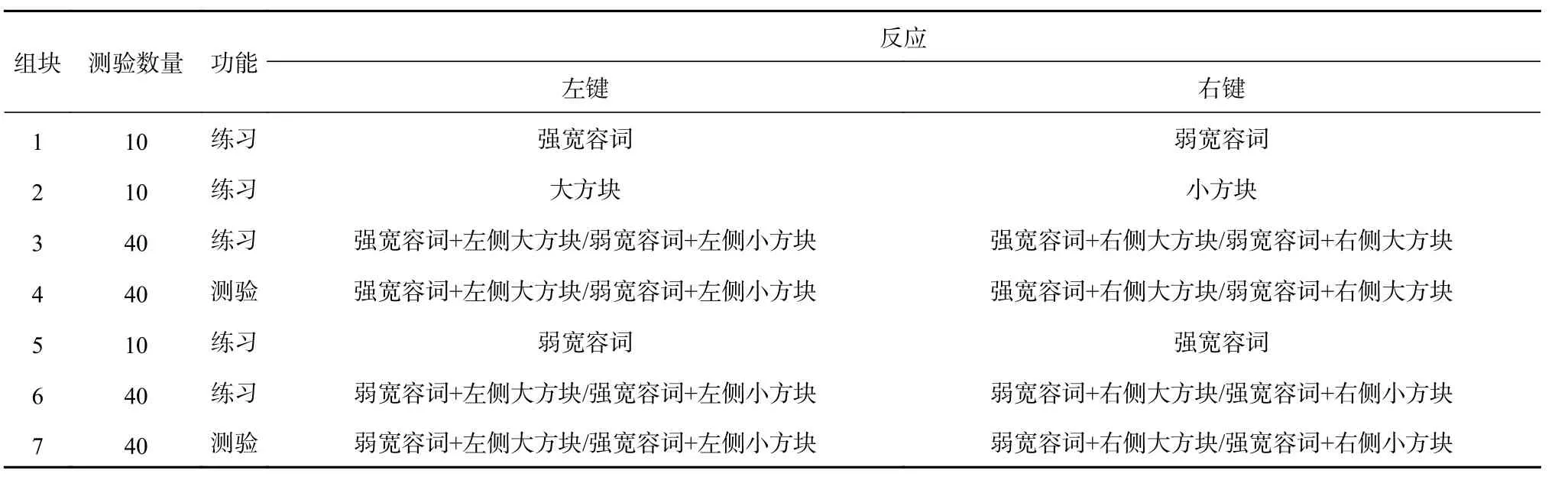

實驗儀器使用同一批聯想電腦,被試和屏幕之間的距離保持60 cm,文本用E-prime2.0 軟件呈現,字體在白色的背景上用黑色三號加粗宋體呈現。實驗開始,會出現指導語,接著被試按空格鍵進入正式實驗,首先,會在屏幕的中央呈現黑色“+”注視點500 ms,接著目標刺激出現,被試按要求進行相容任務或不相容任務。按鍵反應后,注視點再次出現,下一試次開始。每3 個階段完成之后,被試都有1 分鐘的休息時間。實驗分為練習階段與測驗階段,只對測驗階段的數據進行記錄、分析。實驗流程見表2。

表 2 IAT 測驗程序示例

3.2 結果與分析

將數據錄入SPSS22.0,對其進行統計分析。根據以往研究(Greenwald, Nosek, & Banaji,2003),IAT 數據處理需剔除錯誤率20%以上的被試,此次實驗中被試的正確率均高于20%,將反應時超過3000 ms 的記作3000 ms,反應時不足300 ms的記作300 ms。對兩種任務所有試次的反應時進行配對樣本T 檢驗,結果顯示,相對于不相容任務,相容任務的反應時更短,t(30)=–5.21,p<0.001,d=0.50。即被試對寬容性效價強的詞與大方塊進行聯結、寬容性效價弱的詞與小方塊進行聯結的反應時較短(M=1338 ms);對寬容性效價強的詞與小方塊進行聯結、寬容性效價弱的詞與大方塊進行聯結的反應時較長(M=1716 ms)。

實驗2 的結果顯示,被試進行相容任務和不相容任務的平均反應時存在極其顯著的差異。被試將寬容性強的詞與大方塊建立聯結以及將寬容性弱的詞與小方塊建立聯結的反應時顯著短于將寬容性強的詞與小方塊建立聯結以及將寬容性弱的詞與大方塊建立聯結的反應時。表明在中國文化背景下,加工強、弱寬容概念詞會影響被試的空間大小感知。結合實驗1 結果,可驗證寬容概念的大小隱喻表征存在著雙向性。

4 實驗3 寬容概念大小隱喻表征的社會性

寬容作為一個在團體生活中經常會用到的抽象的社會概念,具有很強的社會性,實驗1 和實驗2 驗證了寬容這個抽象概念的大小隱喻表征及其雙向性,但它們二者以單純的反應時和正確率為因變量,反應時和正確率的顯著性差異確實說明了隱喻的具身效應,但不能說明此效應是否具有社會性。實驗3 在實驗1 和2 的基礎上采用掩蓋目的的社會情境范式,以對材料直接進行寬容性評分的得分作為因變量,來考察隱喻的社會性。實驗預期:陌生照片大的將被知覺為此人寬容性強,陌生照片小的將被知覺為此人寬容性弱。

4.1 研究方法

4.1.1 被試

山西師范大學本科生30 名,男生53.3%,女生46.7%,平均年齡20.2 歲±2.2 歲,無色盲和弱視者。

4.1.2 實驗材料

從國際情緒圖庫中選取中性情緒美國面孔76 張,其中男性面孔38 張,女性面孔38 張。將其中38 張(19 張男性面孔、19 張女性面孔)做成15 cm×11 cm 的大面孔;38 張(19 張男性面孔、19 張女性面孔)做成7 cm×5 cm 的小面孔(Meier, Hauser,Robinson, Friesen, & Schjeldahl, 2007)。為了排除圖片本身的干擾,選取心理學學生29 名對用于正式實驗的48 張面孔圖片的寬容性效價進行5 點評分,1 代表圖片中人物的寬容性極弱,5 代表圖片中人物的寬容性極強,結果顯示兩組評分差異不顯著:M小=3.67,SD=0.87;M大=3.73,SD=0.74;t(28)=–0.62,p>0.05。且兩組的熟悉度差異不顯著:M小=2.26,SD=0.93;M大=2.17,SD=0.84;t(28)=0.95,p>0.05。喚醒度差異不顯著:M小=2.54,SD=0.76;M大=2.47,SD=0.85;t(28)=1.73,p>0.05。

4.1.3 實驗設計

參考國外有關上帝和惡魔的上下隱喻研究(黃宇霞, 羅躍嘉, 2004; Meier et al., 2007),此次實驗采用單因素被試內實驗設計,讓被試對屏幕上隨機呈現的大小面孔圖片進行評分。76 張圖片中只有48 張用于正式實驗,4 張圖片用于預實驗,24 張圖片用于干擾被試,這三類圖片均男女各半,大小各半。

4.1.4 實驗程序

實驗程序在同一批聯想電腦上用E-prime2.0 呈現,首先屏幕中央會呈現指導語,被試被告知研究者們對中國人是如何決定一個外國陌生人是否具有寬容心很感興趣,接下來,屏幕的中央會隨機出現一些外國陌生面孔,被試需要又快又好地對這些面孔進行從1 到7 的寬容性評分,其中1 代表這個人寬容心非常弱,7 代表寬容心非常強,為了防止被試猜出實驗目的,會在指導語中告訴被試,為了保證他們的注意力集中,我們會隨機變換圖片的大小和位置,48 張正式實驗圖片均在屏幕的正中間呈現,24 張干擾照片(大小、性別各參半)會隨機在屏幕的左上方、左下方、右上方及右下方呈現,對每張圖片進行按鍵評分后,緊接著呈現下一張圖片。最后只對48 張呈現在屏幕中央的圖片(24 張大圖、24 張小圖)得分進行統計。實驗最后進行漏洞檢測,并無被試猜出實驗目的。

4.2 結果與分析

剔除中途退出實驗的3 個被試數據,對收集回來的有效數據進行配對樣本T 檢驗,結果顯示,在大小兩個維度上,被試對圖片人物的寬容性評分差異顯著,t(26)=4.00,p<0.05,d=0.77。相比小面積照片條件(M=3.58, SD=0.79),被試對大面積照片寬容性評分更高(M=4.41, SD=0.69),即被試認為大照片中呈現的人物寬容性更強。實驗3 表明,當給予社會背景時,寬容概念的大小隱喻表征效應還是存在的,即寬容概念的大小隱喻表征存在社會性。

5 總討論

此研究運用3 個實驗系統地探討了中國文化背景下寬容概念的大小隱喻表征。實驗1 通過Stroop 范式探討寬容概念的大小隱喻表征是否存在心理現實性。實驗2 采用IAT 探討加工具有寬容性效價的詞匯是否會影響被試的大小感知,從而來表明該隱喻映射是否具有雙向性。實驗3 采用社會情境范式用以進一步明確當給予社會背景時,該隱喻映射是否存在,從而驗證寬容概念的大小隱喻表征是否存在社會性。結果表明,寬容概念存在著大小隱喻表征且該隱喻表征具有雙向性及社會性。下文將從寬容概念大小隱喻表征存在的心理現實性、雙向性及社會性三個方面展開討論。

5.1 寬容概念和空間中的大小概念之間存在隱喻架構

實驗1 采用Stroop 經典實驗范式的變式來探究空間中的大小維度是否是寬容概念表征的一部分。結果發現,被試對弱寬容詞+大號字體的反應顯著慢于弱寬容詞+小號字體的反應,對強寬容詞+大號字體的反應快于強寬容詞+小號字體的反應,雖未達到顯著水平,但交互作用明確的說明了詞匯的寬容性效價強弱和字體的大小兩者之間趨異的隱喻映射。這一結果表明寬容概念和空間中的大小概念之間存在著隱喻架構,即寬容性強的被知覺為大的,寬容性弱的被知覺為小的。此研究結果和具身認知的觀點一致。有關具身認知視角下概念隱喻表征的形成機制有相似觀、早期經驗觀、身體構造觀和進化觀四種理論解釋。相似觀認為,人類之所以能夠形成隱喻是因為發現了特定具體概念系統和抽象概念系統兩者之間的內在系統的相似性(費多益, 2009)。例如潔白和圣潔之間存在隱喻架構是因為兩者的本質都是表達干凈。但是,相似觀建立在人們對抽象概念有一定的了解的基礎之上,這與CMT 的假設不相符,用此理論解釋概念隱喻存在著很大的局限性。早期經驗觀認為早期經驗是穩定隱喻架構形成的基礎,在兒童早期的生活中,當兩種體驗并存時,已經存在的、具體的、較容易理解的具體概念的結構會映射并保存到抽象的、較難理解的概念系統中,在此基礎之上人們學會了用具體的概念去理解和表達抽象的概念(殷融等, 2013)。這一理論也得到了實證證明,如情感概念涉及溫度表征,一項研究發現,相對于不安全依戀型幼兒,安全型依戀的幼兒在溫度體驗與情感體驗之間的隱喻架構更強更穩定(IJzerman, Karremans,Thomsen, & Schubert, 2013)。身體構造觀主要認為,身體的構造決定了特定隱喻架構的形成(Clark, 1973),人們的左右臂力、左右手存在不平衡性,對于右利手來說,他們的右手力量和靈活性更好,所以他們存在左壞右好的空間隱喻,對右側偏癱的被試進行研究,發現他們并沒有這種隱喻架構(Casasanto, 2009; Casasanto &Chrysikou, 2011; Casasanto & Henetz, 2012; 殷融, 曲方炳, 葉浩生, 2012)。進化觀從進化心理學的角度出發對隱喻映射中意像圖式的表征進行了解釋,它主要強調個體或種族在進化過程中同物體環境的相互體驗對隱喻架構的塑造作用,不同區域、不同環境下人們和環境會有不同的互動從而獲得不同的基本經驗,因而會產生特異的隱喻映射,此觀點可解釋隱喻的跨文化差異。在此,本研究結果以早期經驗觀的角度來看,在幼兒早期的一些具體情節中,大人總會包容他們,由著他們自己性子來,而同齡的幼兒甚至是比較小的不但不會由著他們,反而會跟他們搶奪東西、因為意見不合而大打出手、發生爭吵,這種經驗在一定程度上塑造了寬容與大小的隱喻映射;從身體構造觀的角度來看,當人的手掌等可以容納東西的身體部位比較大時,容納的東西比較多,當這些可以容納東西的身體部位比較小時,容納的東西比較少;從進化觀的角度來看,大的空間不僅可以將和自己有關系的親屬容納起來,還可以容納一些其他人員,在此基礎上大小具體空間概念成為寬容概念意向圖式的一部分。

5.2 寬容概念和大小概念之間的隱喻架構具有雙向性

Lakoff 和Johnson(2008)認為隱喻是單性的,即隱喻只可從人類熟悉的具體概念系統向抽象概念系統傳遞,而抽象概念系統的激活并不會改變人們對具體概念的感知,這個理論得到了部分研究者的證實,如Casasanto 和Boroditsky(2008)證明:空間刺激干擾會影響人們對時間距離的判斷,但時間刺激干擾不會影響對空間距離的判斷。但近年來眾多研究證明了兩種概念系統的架構也存在雙向傳遞。丁毅等(2013)的研究就系統地論證了國內外有關物理溫度和社會情感隱喻映射的雙向性問題,相對于感受熱體驗的被試來說,感受冷體驗的人更容易認定陌生人的品質是不友善的、不溫暖的。此次研究中采用IAT 經典實驗范式的變式證明,寬容概念的啟動會影響被試的大小體驗,結合實驗1 中所得出的被試的大小感知會影響對詞匯寬容性效價強弱的判斷,可得出該研究支持了隱喻架構的雙向性理論的結果,回答了前言中的第二個問題。再者,在有關抽象概念和具體概念之間關系的理論中指出,在加工抽象概念時,對應的具體感知經驗會被激活,即抽象概念系統和具體概念系統之間存在著穩定的聯系(Gallese & Lakoff, 2005)。抽象的寬容概念和空間中存在的大小具體概念之間存在穩定聯系,所以當加工寬容這個抽象概念時,空間的大小感知經驗會被激活,導致之后相容任務的反應時變短,不相容任務的反應時變長。

5.3 寬容概念大小隱喻表征的社會性

具身認知觀認為認知不僅是知覺符號的簡單相加,身體與周圍環境(物理環境、社會環境)的互動模式也會嵌入大腦,影響人們的認知,所以具身認知下的認知具有社會性。過去研究有關CMT 研究的因變量多是反應時和正確率,很難體現這一點,實驗3 尋求了具有社會性的測量指標,通過對社會中人物寬容性的評價來驗證具身認知的社會性。在實驗3 中,被試對大圖片中人物的寬容性評分顯著高于小圖片中的,支持了具身認知的社會屬性。立德樹人是我國當今教育的根本任務,其中“德”就包含寬容品質,對寬容概念大小隱喻表征存在社會性的證明,可為學校培養學生寬容品質提供新思路,有助于更好的完成教育任務。

6 結論

在本研究條件下得出如下結論:(1)寬容概念和空間中的大小具體概念之間存在隱喻架構。寬容性強的被知覺為大的,寬容性弱的被知覺為小的,即大小圖式是寬容概念表征的一部分。(2)寬容概念和大小概念之間的隱喻映射是雙向的。(3)寬容的大小隱喻表征具有社會性。

參 考 文 獻

丁毅, 紀婷婷, 鄒文謙, 劉燕, 冉光明, 陳旭. (2013). 物理溫度向社會情感的隱喻映射: 作用機制及其解釋. 心理科學進展, 21(6), 1133–1140.

費多益. (2009). 認知研究的隱喻描述. 自然辯證法研究, (3), 7–13.

黃宇霞, 羅躍嘉. (2004). 國際情緒圖片系統在中國的試用研究. 中國心理衛生雜志, 18(9), 631–634, doi: 10.3321/j.issn:1000-6729.2004.09.010.

林崇德, 楊治良, 黃希庭. (2003). 心理學大辭典. 上海: 上海教育出版社.

魯忠義, 賈利寧, 翟冬雪. (2017). 道德概念垂直空間隱喻理解中的映射:雙向性及不平衡性. 心理學報, 49(2), 186–196.

唐佩佩, 葉浩生, 杜建政. (2015). 權力概念與空間大小: 具身隱喻的視角.心理學報, 47(4), 514–521.

王健, 邵志芳. (2008). 電子地圖漢字大小辨認閾限和合理字間距. 應用心理學, 14(1), 60–65, doi: 10.3969/j.issn.1006-6020.2008.01.010.

王優, 邵志芳. (2009). 筆劃頻率和字體對漢字大小辨認閾限的影響. 心理科學, 32(1), 134–136.

伍秋萍, 馮聰, 陳斌斌. (2011). 具身框架下的社會認知研究述評. 心理科學進展, 19(3), 336–345.

楊惠蘭, 何先友, 趙雪汝, 張維. (2015). 權力的概念隱喻表征: 來自大小與顏色隱喻的證據. 心理學報, 47(7), 939–949.

楊繼平, 郭秀梅, 王興超. (2017). 道德概念的隱喻表征——從紅白顏色、左右位置和正斜字體的維度. 心理學報, 49(7), 875–885.

殷融, 曲方炳, 葉浩生. (2012). “右好左壞” 和 “左好右壞”——利手與左右空間情感效價的關聯性. 心理科學進展, 20(12), 1971–1979.

殷融, 蘇得權, 葉浩生. (2013). 具身認知視角下的概念隱喻理論. 心理科學進展, 21(2), 220–234.

Bargh, J. A., & Shalev, I. (2012). The substitutability of physical and social warmth in daily life. Emotion, 12, 154–162, doi: 10.1037/a0023527.

Casasanto, D. (2009). Embodiment of abstract concepts: Good and bad in right-and left-handers. Journal of Experimental Psychology: General,138(3), 351–367, doi: 10.1037/a0015854.

Casasanto, D., & Boroditsky, L. (2008). Time in the mind: Using space to think about time. Cognition, 106(2), 579–593, doi: 10.1016/j.cognition.2007.03.004.

Casasanto, D., & Chrysikou, E. G. (2011). When left is “right”: Motor fluency shapes abstract concepts. Psychological Science, 22(4),419–422, doi: 10.1177/0956797611401755.

Casasanto, D., & Henetz, T. (2012). Handedness shapes children’s abstract concepts. Cognitive Science, 36(2), 359–372, doi: 10.1111/cogs.2012.36.issue-2.

Clark, H. H. (1973). Space, time, semantics, and the child. In Cognitive development and the acquisition of language (pp. 27–63). New York:Academic Press.

Gabay, S., Leibovich, T., Henik, A., & Gronau, N. (2013). Size before numbers: Conceptual size primes numerical value. Cognition, 129(1),18–23, doi: 10.1016/j.cognition.2013.06.001.

Gallese, V., & Lakoff, G. (2005). The brain's concepts: The role of the sensory-motor system in conceptual knowledge. Cognitive Neuropsychology, 22(3-4), 455–479, doi: 10.1080/02643290442000310.Greenwald, A. G., Nosek, B. A., & Banaji, M. R. (2003). Understanding and using the implicit association test: I. An improved scoring algorithm.Journal of Personality and Social Psychology, 85(2), 197–216, doi:10.1037/0022-3514.85.2.197.

IJzerman, H., Karremans, J. C., Thomsen, L., & Schubert, T. W. (2013).Caring for sharing: How attachment styles modulate communal cues of physical warmth. Social Psychology, 44(2), 160–166, doi: 10.1027/1864-9335/a000142.

IJzerman, H., & Semin, G. R. (2010). Temperature perceptions as a ground for social proximity. Journal of Experimental Social Psychology, 46(6),867–873, doi: 10.1016/j.jesp.2010.07.015.

Lakoff, G., & Johnson, M. (2008). Metaphors we live by. Chicago:University of Chicago Press.

Meier, B. P., Hauser, D. J., Robinson, M. D., Friesen, C. K., & Schjeldahl,K. (2007). What's "up" with God? Vertical space as a representation of the divine. Journal of Personality and Social Psychology, 93(5),699–710, doi: 10.1037/0022-3514.93.5.699.