飛鳥前期佛教造像服飾問題研究

——兼論日本早期佛教發展

吳 虹

(維也納大學美術史系 奧地利維也納 1090)

內容提要:佛教在飛鳥時期的導入被認為是日本早期一系列重要社會變革的關鍵,飛鳥佛教的研究對于認識日本早期社會的形成意義重大。然而文獻和考古資料的不足導致相關研究難以進展,以致佛教在日本的早期發展狀況不明。通過考察日本飛鳥前期佛教造像的服飾表現,重點分析造像造型上不合理的服飾細節,可以認為這些服飾問題反映出佛教圖像形式作為一種外來文化在當時還未被本土充分理解的狀態,體現了佛教傳播初期的發展特征。同時,服飾問題在飛鳥前期造像上集中出現,進入飛鳥后期基本消失,反映了飛鳥前后期佛教發展的內部變化。

從佛教正式傳入日本的538年[1]到遷都奈良的710年是為飛鳥時期,是日本早期社會的重要階段。在飛鳥時期天皇逐漸收攏原先掌握在地方豪族手中的權力,建立起中央集權政府,同時大和朝廷對日本的控制力也逐漸從畿內中心向地方擴展。也是在此期間,日本開啟了向隋唐的留學僧和留學生派遣制度,大量導入中國的文化制度和技術,主動把自己納入中國文化圈,建立起了以中國為模板的律令制國家。這些重大社會變革都與佛教的導入密不可分,然而目前學界對于日本早期佛教發展狀況的了解還非常不足。本文以現存日本飛鳥時代前期的佛教造像為中心,試圖從著衣表現的細節來探查早期日本佛教發展的概況。

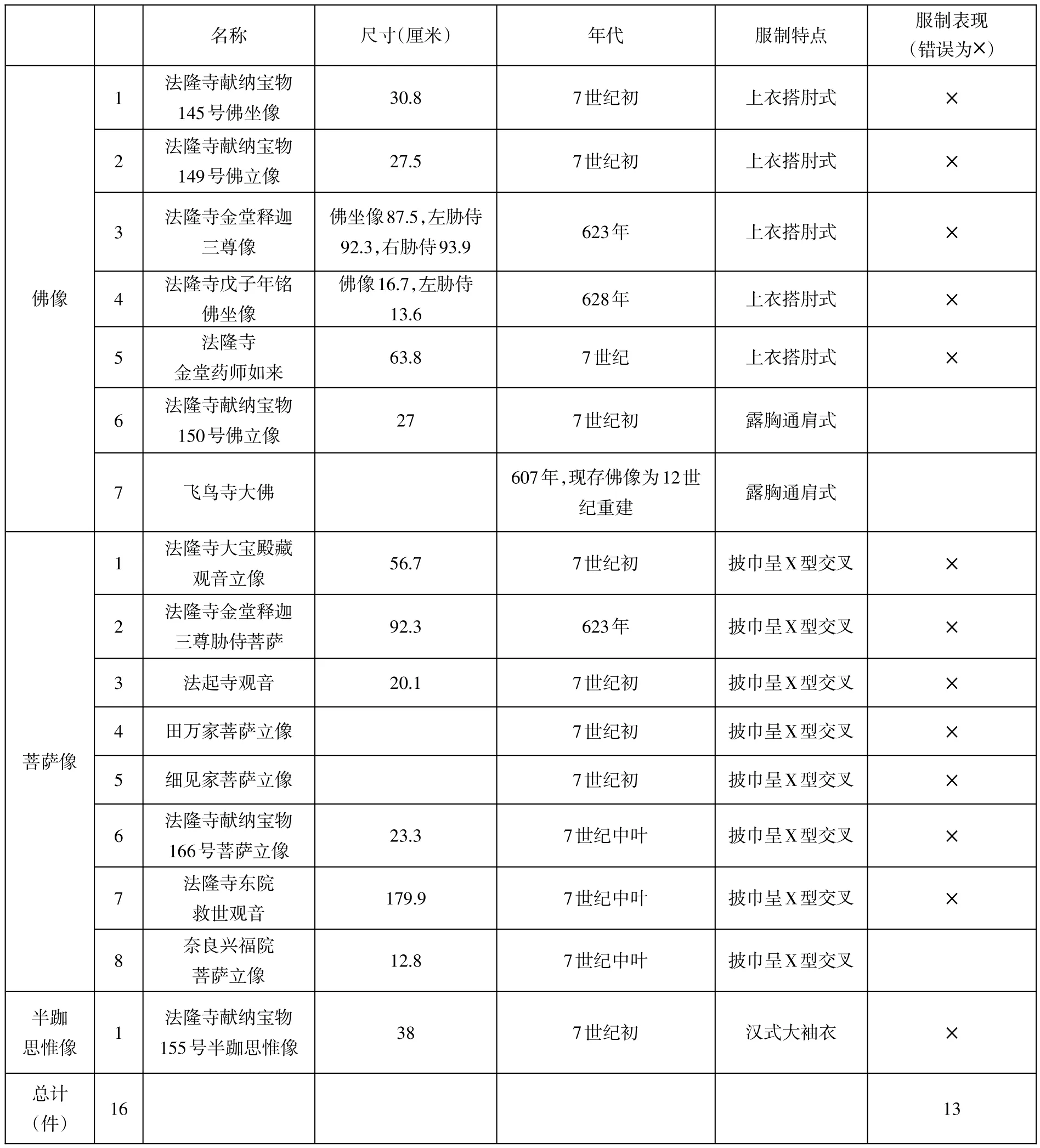

根據藝術源頭的不同,日本飛鳥時期在美術史上可以分為前后兩期:前期受到中國北魏末東西魏的風格影響;后期主要為齊隋影響,也有部分初唐因素出現[2]。前期從538年開始到650年左右為止,跨度約100年時間。有關這一時期佛教活動的文獻資料極為匱乏。飛鳥時期的主要史料是720年官方完成編纂的《日本書紀》。然而二戰后歷史學家津田左右吉首先質疑它的信憑性,其后更多的學者對其史料價值進行批判。現在《日本書紀》中的很多記述都有違史實這一看法在學界已成定論[3]。與可靠史料缺失的同時,飛鳥前期的佛教實物資料也極其不足。這一時期沒有考古出土的佛教造像,也沒有石窟寺或摩崖雕刻。現存唯一可以反映飛鳥前期佛教美術樣貌的只有保存在寺院的16件傳世造像(表一)。這些傳世造像中極少有確切的銘文紀年,主要根據風格推斷為飛鳥前期。并且,這些傳世造像的寺院保存記錄中最早的也只能追溯到奈良時期[4],所以這些傳世的佛教造像存在的原始語境無法確知。因此,研究的重點一般集中在這些日本傳世造像和中韓佛教造像的比較,分析風格的異同,追溯傳播的路徑。資料的限制使得關于日本早期佛教發展的研究難以展開,不免令人遺憾。然而佛教造像的造型本身,除了作為地區間文化交流史的體現,是否也能提供地區內部佛教發展狀況的線索呢?

如前文所述,飛鳥前期的佛教造像模仿中國北魏晚期和東西魏的樣式風格,已被學界公認。在注意到兩地佛教造像高度相似性的同時,日本學界也指出飛鳥前期佛像存在不同于中國及朝鮮半島的著衣表現,并認為這是日本的藝術創新。本文以此為基礎,重新考慮飛鳥前期佛像上異常服飾表現所蘊含的時代信息,并且加入對于飛鳥早期菩薩像和半跏思惟像的通盤考察,探究佛教在日本展開的階段變化。

表一//飛鳥前期佛造像

一、飛鳥前期佛像

佛和僧侶的衣物主要是指三衣,俗稱袈裟。三衣實質是長方形的布,穿著時直接裹覆身上,其本身沒有任何剪裁,也沒有領口、袖子或褲腿。三衣有大、中、小的差別,分別稱作安陀會、郁多羅僧、僧伽梨,用于不同場合。除三衣以外,僧人還有若干助身衣。其中最重要的為僧祇支和泥洹僧,這兩者和三衣一起合稱五衣。僧祇支也叫覆肩衣,也是一塊方衣,穿著時覆蓋左肩,從右腋下后繞,穿好后在其之上披覆袈裟。泥洹僧也叫裙,是為下著。僧侶一般外披袈裟,下身著裙,有時內著僧祇支。僧衣原本傳自印度,進入中國后為了適應中國的環境和文化,它的著衣方法產生了很多變化,形成了許多著衣模式。存世的佛教造像是藝術作品,不一定完全反映現實,但是也為中國僧人袈裟著衣法式的多樣性提供了例證。并且,中國的著衣模式也對朝鮮半島和日本產生了重要影響。關于佛像袈裟的多種形態,前輩學者已經有豐富著述[5]。本文主要考慮和日本飛鳥前期相關的兩種著衣制式。

表二//飛鳥前期佛像

北魏末至東西魏時期流行佛像的著衣方式大致有兩種。第一種,立佛身披袈裟,袈裟衣角搭左肘,胸口露出的僧祇支的邊緣從左肩往右腋斜下(圖一)。這是一種典型的中國化的著衣法式,流行時期從北魏末一直到東西魏。這種著衣法式有很多稱謂,如強調文化屬性的“漢化服裝”(Sinizing costume)[6],“漢式服制”(Han mode)[7],突出時間概念的“北魏式服制”[8],以形式命名的“冕服式佛衣”[9],或是中國學界里最為普遍的叫法“褒衣博帶式”[10]。本文為了突出佛衣的實際穿法,采用陳悅新《5~8世紀漢地佛像著衣法式》中的命名方式,稱之為“上衣搭肘式佛衣”[11]。第二種,立佛的袈裟通覆兩肩,右衣角搭左肩。這屬于傳統的西域式著衣方法(封二:1)。最早進入中國的佛像一般采用這種著衣方法,進入東魏北齊后再度流行,只是胸部衣緣低垂露出內著的僧祇支這一點不同于早期的通肩式。陳悅新稱此種著衣法為“露胸通肩式”[12]。這兩種著衣表現廣泛見于6世紀的中國和朝鮮半島,是當時的主流模式。日本飛鳥前期佛像在造型各個方面都受到中國和朝鮮半島的明顯影響,著衣制式也同樣分為上衣搭肘式和露胸通肩式兩類。

細觀上衣搭肘式佛衣系統的佛像中的法隆寺獻納寶物149號佛立像,正面觀袈裟是從左臂垂下,背面觀卻是繞過左肩搭在后背上(封二:2)。這種似乎組合了上衣搭肘式和露胸通肩式兩種模式的著衣方法在中國或者朝鮮半島都沒有類似的例子發現。不僅沒有先例,這也是一種完全不切實際的著衣模式。當袈裟大衣的邊緣越過胸口從左手肘上垂下時,即大衣衣角只搭覆左肘,大衣就不可能同時覆蓋左肩從后背垂下。

日本學界早已意識到了早期飛鳥佛像上的這種不合理的著衣表現,然而一般把它理解為是日本工匠對兩種中國及朝鮮半島著衣法合二為一進行的創作[13]。這一觀點在2015年出版的有關飛鳥初期佛教的最新專著《法王的構建》(Constructing the Dharma King)中仍在傳播。該書作者懷立·朗子(Akiko Walley)認為這種奇特的著衣表現可能是日本早期工匠的原創發明,或者是恰好臨摹了一個佚失的中國或朝鮮半島的模板[14]。中國或者朝鮮半島原先存在直接模板這一假設顯然不太可能,筆者認為有關日本原創性的這一解釋也有待商榷。

確實,藝術創作并不一定以還原事實為第一要務。表現袈裟覆蓋于座前的“裳懸座”(表二:1、3、5、6)就不具有現實合理性。但是裳懸座中高度整理和抽象化的衣襞可以增添佛像整體的裝飾效果。并且通過放棄寫實自然主義轉而追求抽象形式化的藝術形式有利于制造出佛像和觀者的距離感,從而彰顯佛像的神性。而大衣的所謂“合二為一”的表現既不具有美學效用,也與教理無關,并且只有從背面——一個通常隱藏于觀者視線的角度——觀察時才能領會,很難想象是為了某一目的的藝術創作。

仔細觀察149號佛像的側面(封二:2),我們可以更好地理解獨特服制形成的過程。和上衣搭肘式佛衣系統的佛像(圖一)相比較,日本佛像的上衣邊緣同樣從右肩垂下,橫穿過胸前。然而本該在左臂外側形成衣角的上衣邊緣卻變成了三條平行的弧形衣襞向后背繼續延伸。并且,左肩正面最靠近“領口”位置的那條斜形衣襞延伸到后背時,卻變成了大衣衣角邊緣的一部分。很明顯,日本工匠對于佛衣細節的理解有重大偏差。當把149號佛像和一件早期傳入日本的朝鮮半島的露胸通肩式佛像(封二:1)相比較時,我們發現兩者采用了相同的基本程式:手肘上有堆積的衣襞,同時整個肩膀被一個圓形的結構所覆蓋(即露胸通肩式佛像中搭覆左肩的大衣衣角)。由此可推測,當時的日本工匠極有可能同時接收到了上衣搭肘式佛衣系統和露胸通肩式系統的中國及朝鮮半島佛像樣本。由于對于真實的佛衣缺乏了解,日本工匠們沒有意識到這是兩種不同的著衣樣式。在復制上衣搭肘式佛像時,他們謹慎參考了露胸通肩式系統的佛像,也因此錯誤理解了上衣搭肘式佛像上的服飾線條的實際意義,造成了一種不合理的佛衣表現。

傳統的原創性的解釋暗示了一個相對成熟的佛教發展階段,工匠有足夠自信來拆解外來范本進行再創作。然而對于日本飛鳥前期佛像的著衣細節的細讀說明了這種特異的服飾表現并非是工匠主觀的自由創作。與之相反,我們看到的是日本早期工匠努力追求中國及朝鮮半島范本的忠實再現,然而缺乏理解的生硬模仿導致服飾細節上邏輯不能自洽。

筆者統計屬于飛鳥前期的佛像共有7件,其中屬于上衣搭肘式佛衣系統的5件佛像全部存在同樣的服飾表現錯誤(表一:佛像1—5;表二:1—3、5、6)。當時的工匠雖然成功模仿了露胸通肩式系統佛像的著衣表現,卻沒能正確理解更為復雜的上衣搭肘式著衣法式。值得注意的是7世紀后期佛像的服飾表達基本沒有錯誤。般若寺如來立像是7世紀后期飛鳥后期的一件佛像(圖二)。立佛在僧祇支外另披兩層佛衣,其中中層佛衣搭右肘,外層佛衣從右腋下繞過搭左肘。佛像右肩的佛衣從胸口漏出,不與身體下部的佛衣相連,說明工匠充分理解了兩層佛衣之間的互動。以7世紀中葉為界,飛鳥前期佛像上普遍存在的服飾錯誤在進入飛鳥后期驟然消失。這一有趣現象的解釋將留待本文結語部分,在此之前筆者繼續考察飛鳥前期菩薩像和半跏思惟像的服飾表現。

二、飛鳥前期菩薩像

服飾表達的錯誤同樣見于飛鳥前期的菩薩像上。被認為是飛鳥前期的菩薩像現存8件(表一、表三)。這些菩薩像大多沒有明確紀年,是根據風格進行的編年。

與飛鳥前期的佛像一樣,這些菩薩像的風格源頭也來自于北魏末、東西魏樣式。北魏末、東西魏樣式的菩薩通常內著僧祇支,下著裙,頸間佩尖頭項鏈,披巾在胸前呈X型交叉。飛鳥期的菩薩像也遵循這種服飾,然而細看卻也會發現許多不合理的服飾表現。法隆寺大寶藏院菩薩立像根據風格斷為7世紀初。像高56.7厘米,做工精致。菩薩像的胸口刻有一道斜線。這道斜線本來代表僧祇支的邊緣,應當從左肩斜下,穿過胸前,從右腋下后繞去背后。然而在這件菩薩像上,正面這道斜線被代表披巾的兩條垂直的寬線所截斷,停止繼續延伸,并且在后背的斜線從右肩斜向左下不與正面連接。另外,菩薩的披巾按照北魏末期的傳統,從肩垂下,在膝蓋位置呈X型交叉。然而仔細觀察的話,會發現本應在交叉后被提起,反繞過手肘再次垂下的披巾,在交叉后就被截斷在身體兩側,沒有和從手肘垂下的部分相連接。與飛鳥前期佛像一樣,類似的服制問題,尤其是披巾的截斷,在日本早期菩薩像上也非常普遍。

表三//飛鳥前期菩薩像

不同于飛鳥前期佛像上存在的明顯的服飾邏輯的混亂,這些菩薩像的錯誤更加細微。因此,這些細微處的錯誤有沒有可能是由于工匠對于細節的忽視造成的呢?圖四是西魏的菩薩像和三國時代高句麗地域出土的菩薩像。這兩尊像分別是15.2厘米和10.5厘米的小像。相比細節精致、高56.7厘米的日本大寶藏院菩薩立像,這兩件造像省略了很多細節。盡管如此,它們的服飾,例如披巾的刻劃都是正確的。6世紀佛教在中國和朝鮮半島已經深深扎根,繁榮發展,民眾對于佛教相關的視覺形式也非常熟悉。即使是非常粗糙的佛造像,具體的細節表現雖然可能被簡化,錯誤的發生卻不太可能。因此,對于初期日本佛造像上這種乍看形似、細看卻不合理的服飾表現的最恰當解釋,恐怕還是因為當時日本的工匠沒有理解這些服飾線條的內在邏輯,反映了他們對于佛教造像知識的陌生。

根據筆者統計,錯誤的服飾表現主要集中在風格偏早的菩薩像上(表一:菩薩像1—7)。屬于飛鳥后期,即7世紀中葉及以后的菩薩像上的服飾刻畫則變得正確,例如658年造的菩薩立像上可以清楚看到披巾在膝前交叉后被再次提上手肘又復垂下的細節刻畫(圖五)。這一進入7世紀后期服飾表現錯誤消失的變化趨勢與佛像一致。

三、飛鳥前期半跏思惟像

半跏思惟像是一種特殊的菩薩像類型,在5—7世紀廣泛流行于東亞。關于半跏思惟像的尊格有很多討論,目前還沒有定論。但半跏思惟像的圖像形式卻是超越國界基本一致的。半跏思惟像有一個固定的模式,即菩薩像一腿垂于座前,另一腿置于垂下的腿的膝上,同時菩薩右手輕觸臉頰。服飾來說,半跏思惟像一般裸露上身,下身著裙,裙襞如波浪般垂覆臺座(圖六)。法隆寺獻納寶物155號像(圖七)與法隆寺獻納寶物149號(封二:2)、法隆寺大寶殿藏菩薩立像(圖三)等風格一致,被認為是日本最早的半跏思惟像。這件半跏思惟像和中國及朝鮮半島半跏像的差別顯而易見。雖然都是半跏姿勢,155號像穿漢式大袖的裙,這種服制一般是普通菩薩像的配置。并且不同于半跏思惟像右手上舉輕觸臉頰的慣例,這件思惟像右手前伸施無畏印。這種手印也是更多見于普通菩薩像[15]。法隆寺獻納寶物155號是現存的飛鳥前期唯一的日本制作的半跏思惟像,但很明顯,它和中國及朝鮮半島的固定模式有很大的差別。在此之后的半跏思惟像,如通常認為制作于666年的法隆寺獻納寶物156號(圖八),卻變得符合中國及朝鮮半島傳統。雖然156號像的身體造形仍顯稚拙,如管狀的四肢、不協調的身體比例,但是在圖像概念上,156號的菩薩像和中國及朝鮮半島模式完全一致:菩薩右腿置于左膝上,左手撫膝,右手抬高輕觸臉頰。衣著方面,菩薩裸上身,下身著裙,裙擺垂于座上,也和中國及朝鮮半島模式一樣。相對于和中國及朝鮮半島模式差別較大的法隆寺獻納寶物155號像,7世紀后期和8世紀的日本的半跏思惟像都在圖像和著衣模式上和中國及朝鮮半島趨于一致。這不禁令人懷疑,在制作155號半跏思惟像時日本的工匠并沒有完全理解半跏思惟像的特殊尊格和圖像類型,只是簡單理解成了普通半跏坐姿的菩薩像。

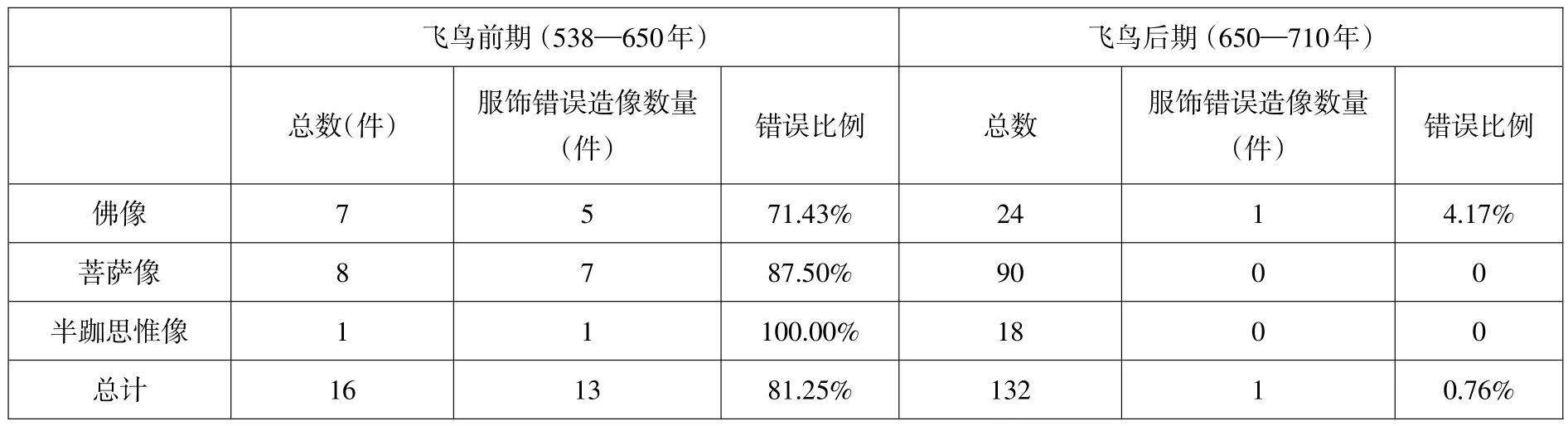

表四//飛鳥前后期佛造像服飾錯誤比例

四、結語

日本飛鳥前期佛教造像存世樣本很少,僅16件。但是根據統計,其中13件超過八成比例的造像上存在各種各樣的著衣表現的錯誤(表四)。當大眾試圖接觸佛教時,佛衣或者僧衣是最基本,最直觀的一個認識。因此,飛鳥前期著衣表現的普遍性錯誤,反映了佛教圖像形式作為一種外來文化,還處在未被本土充分理解的狀態,體現了佛教傳播初期的發展特征。從6世紀中葉佛教公開傳播到7世紀前期這段時間,雖然佛教正式進入日本已經一世紀之久,但是仍然處于草創階段。工匠和信徒對于佛教圖像的理解非常間接,知識的攝取推測主要通過從朝鮮半島傳入列島的小金銅造像,日本與東亞大陸佛教文化的交流應該非常局限。

相比7世紀前期超過80%的佛教造像上存在錯誤的服飾表現,現存屬于7世紀后期的132件造像中僅法輪寺的木造藥師坐像有不合理的服飾表現(表四),錯誤率不到1%。法輪寺藥師像沒有明確制作年代,一般根據風格斷為7世紀中葉,即飛鳥前后期過渡時期的作品。在此之后不僅佛教造像制作數量有了質的飛躍(從7世紀前期僅存不到20件到7世紀后期的132件),佛教造像的細節刻畫也趨向合理。這種變化說明佛教影響在日本的快速擴張,同時民眾對于佛教視覺圖像的認識也有了顯著提高,推測進入7世紀中葉以后留學僧遣唐使的大量派遣大幅促進了對于中國先進佛教文化的學習和佛教文物的輸入。同時,7世紀初派遣的入隋留學僧也于此時陸續學成歸國。《日本書紀》推古三十一年(623年)條記載:

秋七月,新羅遣大使奈末智洗爾、任那遣達率奈末智,并來朝……是時,大唐學問僧惠齋、惠光、及醫惠日、福因等,并從智洗爾等來之。于是,惠日等共奏聞曰,留于唐國學者,皆學以成業,應喚。[16]

這是史料有載的第一批歸國的長期留學僧。根據記錄可知,惠日等歸國后立刻上奏,請求召回學成的留學僧。此后,史料顯示632、639、640年陸續有大量留學僧歸國[17]。這些留學僧都有在中國生活學習幾十年的經歷,他們的歸國無疑為移植大陸先進的佛教文化提供了重要助力。

7世紀中葉,日本的佛教政策方面也發生了重大變化。這一時期最為重要的佛教事件之一就是百濟大寺的建立。百濟大寺由舒明天皇(593—641年,在位629—641年)于639年發愿建造,是日本最初的國家寺院。它的建立標志著皇權對于佛教正式的認可和支持,在日本佛教發展史上具有里程碑式的意義[18]。此后不久,孝德天皇(596—654年,在位645—654年)于645年即位初頒布“佛教興隆”詔,并且模仿初唐的十大德制度設立十師以統攝管理僧團。同時,孝德天皇宣布“凡自天皇至于伴造(貴族稱號)所造之寺,不能營者朕皆助作”[19],充分表明了皇室對于佛教發展積極支持的態度。由此我們可以推測,進入7世紀后期,伴隨著皇室的大力支持,佛教真正意義上開始在日本扎根。佛教終于聚集起有能力、規模化的信眾集團,也因此催生了汲取中國先進佛教文化的需求。

傳統雕刻史的研究著重于風格的溯源,通過和中國的比較闡明了飛鳥前期和后期分別來自北魏末東西魏、以及齊隋和初唐樣式的不同的風格源頭,然而對于佛教在日本內部的發展狀況有所不及。本文從著衣的細節表現入手,通過整體觀察飛鳥前期佛教造像上普遍存在的服飾表現錯誤,認為佛教真正開始浸透日本的時間為7世紀中葉前后。本文作為這一研究方向的初期試論,提出了一些粗略的看法,有關這一關鍵時段的具體情況期待日后進一步研究。

[1]百濟圣明王派遣使臣向日本的欽明天皇獻上經典和佛像這一事件被視作日本佛教的開始。720年編纂完成的《日本書紀》中記載這一事件的時間為552年。另一史料《元興寺伽藍緣起并流記資財帳》中的記載為538年。后者的這一日期目前獲得較多支持,被學界普遍采用。

[2]對此最完整的說明參見〔日〕岡田健:《初唐様式と飛鳥時代後期の彫刻》,載〔日〕水野敬三郎等編《法隆寺から薬師寺へ 飛鳥·奈良の建築·彫刻》,講談社1990年,第188—194頁。

[3]有關日本史料批判這一運動的歷史發展詳見〔日〕石井公成:《聖徳太子実像と伝説の間》,春秋社2016年,第25—32頁。

[4]現存最早的寺院記錄是《法隆寺伽藍緣起并流記資財帳》,《大安寺伽藍緣起并流記資財帳》,都成立于747年。

[5]一些重要文獻包括a.馬世長:《漢式佛像袈裟瑣議》,《藝術史研究》2005年第7輯;b.〔日〕吉村憐:《古代比丘像の著衣と名稱—僧祇支、汗衫、偏衫、直?について》,《MUSEUM》2003年第587號;c.費泳:《七世紀前漢地佛像服飾研究》,南京藝術學院博士論文,2007年;d.陳悅新:《5—8世紀漢地佛像著衣法式》,社會科學文獻出版社2014年。

[6]Griswold,A.B.,“Prolegomena to the Study of the Buddha’s Dress in Chinese Sculpture-with particular reference to the Rietberg Musuem’s collection”,Artibus Asiae,Vol.26,2,1963:116-124.

[7]Stanley Abe,Ordinary Images,University of Chicago Press,2002:175.

[8]〔日〕長廣敏雄:《大同石仏蕓術論》,高桐書院1946年,第48頁。

[9]〔日〕小杉一雄:《中國仏教美術史の研究》,新樹社1980年,第158—161頁。

[10]閆文儒:《石窟寺藝術》,中國科學院考古研究所編《考古學基礎》,科學出版社1958年,第196—197頁。

[11]同[5]d,第30—31頁。

[12]同[5]d,第30—31頁。

[13]詳見a.〔日〕水野敬三郎:《法隆寺から薬師寺へ》,講談社1990年,第150頁;b.〔日〕大西修也:《名寶日本の美術2—法隆寺》,小學館1982年,第22頁;c.〔日〕大橋一章:《法隆寺美術——論爭の視點》,グラフ社1998年,第93—96頁。

[14]Akiko Walley,Constructing the Dharma King:The Hōryūji Shaka Triad and the Birth of the Prince Shōtoku Cult,Brill,2015:76.

[15]石松日奈子指出張伏惠造像碑(北齊天統四年,568年)是施無畏印的半跏思惟像的例子。然而目前只發現這一例,施無畏印半跏思惟像很可能并非廣泛流行的樣式,不一定傳播到了日本。并且張伏惠造像碑的半跏思惟像也是裸上身而不是穿漢式大袖。〔日〕石松日奈子:《北魏仏教造像史の研究》,星云社2005年,第251頁。

[16]〔日〕坂本太郎等校:《日本書紀·下》卷二十二《推古天皇》,巖波書店1971年,第205—207頁。

[17]〔日〕坂本太郎等校:《日本書紀·下》卷二十三《舒明天皇》,巖波書店1971年,第229、235頁。

[18]〔日〕大脇潔:《飛鳥藤原京の寺院》,載〔日〕木下正史、佐藤信編《飛鳥から藤原京へ》,吉川弘文館2010年,第204頁。

[19]〔日〕坂本太郎等校:《日本書紀·下》卷二十五《孝德天皇》,巖波書店1971年,第277頁。