徐州出土楚王宮青銅日用器

文/謝硯文

丹麥考古學家C·J湯姆森(Christian Jurgensen Thomsen)和我國章鴻釗先生在19世紀末和20世紀初提出著名的“三器”理論,認為在人類歷史發展的長河中,最偉大的創舉是制造和使用石器、銅器和鐵器,這三種材質的工具和技術的創造發明,隨著生生不息的人類繁衍,不斷地推動著人類向高級階段發展[1]。在這“三器”中,銅器作為石器與鐵器間的過渡,它的制造和使用,將人類由蠻荒時代送入文明。

中國的青銅時代大約從公元前2000年左右形成,經歷了夏、商、周、春秋戰國15個世紀。從文化的角度縱觀青銅器的發展歷程,可大體上將其分為三大階段:形成期、鼎盛期和轉變期。形成期是指龍山時代。鼎盛期,包括夏至戰國早期,青銅器主要用于禮儀祭祀、戰爭等活動。轉變期指戰國末期至秦漢時期,此時青銅器已逐步被鐵器取代,不僅數量上大減,而且從功能到造型都發生了巨大的變化[2]。

公元前221年,秦王贏政滅掉齊國,結束了春秋戰國時期諸侯紛爭的局面,一統天下后在全國推行郡縣制,徐州地區為秦泗水郡,彭城置縣。兩漢時期,彭城成為重要的地方封國楚王國和彭城王國的都城。一切文化在社會轉型的過程中都經歷著挑戰,有的文化在變革中消亡了,有的則變換表象在新的社會體制中繼續存在,青銅文化亦是如此。

漢代是中國古代銅器發展史的重要時期,其間青銅容器完成了從禮器到日常用器、從周制轉變為漢制的過程。主要體現在:器類方面,傳統禮器逐漸消亡,日常用器種類增多;紋飾內容方面,從以神仙世界的繁復紋飾為主逐漸過渡到樸素簡單的圖案為主;銘文的內涵也由祭祀、冊命等轉變為物勒工名。

有人認為這一時期的青銅器與鼎盛時期青銅器相比大為遜色,因為青銅器的精華大多集中在祭祀用器上,其實日用青銅器也同樣具有重要價值,它能從另一個側面反映出當時的政治、經濟、文化和科學技術狀況。徐州作為兩漢軍事、文化重地,不僅擁有深厚的歷史積淀,還有得天獨厚的自然資源,據《銅山縣志》,“銅山產銅,清雍正中取此名,今不復出”。銅山縣銅礦主要發現于利國和班井附近,利國銅礦伴生于鐵礦石中,呈細脈或侵染狀分布;班井銅礦形成于徐州腹背斜與班井斷裂交匯處,礦體規模較小[3]。北宋元豐六年至元豐八年,徐州曾設寶豐監專鑄銅錢,而后又用以制鏡,許多銅鏡背面的銘文都鑄有“銅出徐州”、“銅以徐州為好”的字樣[4],這里的徐州應指州的全境,即今江蘇省北部與山東省東南部,而非州的治所江蘇省徐州市。

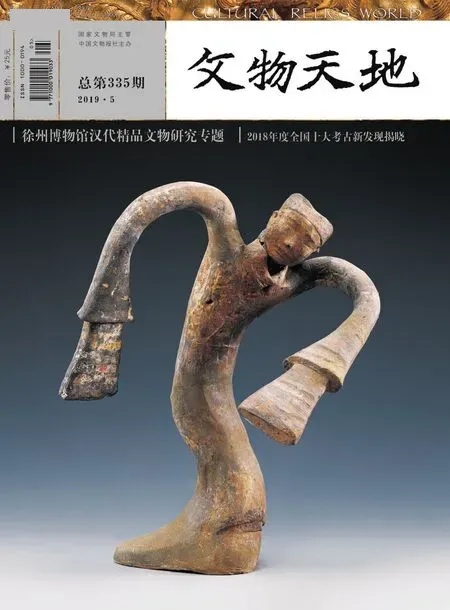

目前徐州地區共發現或發掘西漢王墓8處、彭城王墓1處、下邳王墓2處和其他各類漢墓千余座,出土的青銅器種類豐富,不乏精品,具有鮮明的時代特征。漢代銅器以日常生活實用器居多,如燈、爐、熏、枕、盤、勺、杖首、帶鉤、印章、樂器構件等,同時還出現了許多新興銅器,如博山爐、案、熨斗、漏壺等,廣泛應用于日常生活的各個方面。現將徐州博物館收藏的部分青銅日用器介紹給大家,以展示徐州地區獨具魅力的青銅文化。

一、飲食器

鎏金銅鈁(圖一)

1994年發掘的獅子山楚王墓曾被評為“九五中國十大考古發現之首”,出土文物兩千余件。這件鎏金銅鈁位于陵墓西一耳室中部,一同被發現的還有一大批精美的酒食器具,包括大量的漆木食盒、盤、耳杯和食物遺跡[5]。銅鈁為方形體四棱式,短頸,頸部留有一周倒三角紋痕。四棱腹向外鼓出,腹兩側鑄有對稱的鋪首銜環式雙耳,梯形方圈足,覆斗形方蓋,蓋上有四只鳳鳥形鈕,造型精美。

鈁為酒器,在戰國時期已經出現,盛行于戰末至西漢初,東漢少見。徐州博物館藏的這件銅鈁范鑄而成,胎體厚重,通體鎏金。雖然從西漢中期以后,素面無紋的青銅器成為主流,但鎏金的青銅器卻相當流行[6],這門技術在古代又稱“金涂”,即用金粉和汞的合金涂在銅器表面,加熱后使汞蒸發,金就留在器表上了。經過鎏金處理的銅器,不但外表色澤奪目華美,而且鎏金本身也對銅器起到抗氧化的保護作用。

銅列鼎(圖二)

圖一 漢 鎏金銅鈁(及局部)

徐州市東郊的羊鬼山陪葬坑為獅子山楚王墓的王后墓,2004年進行了搶救性發掘,出土銅鼎14件,其中7件大小依次遞減,最大的腹徑31厘米,最小的17厘米。這套列鼎形制不完全相同,均帶蓋,蓋上有三環形鈕,鈕上有圓形凸起。三蹄足,方形附耳,深腹扁圓,腹部有一周弦紋。7件銅鼎上均刻有記重量及容量的銘文,其中一件(左起第四號鼎)銘文為“元園重十五斤十兩”[7]。

銅鼎出現于夏代,除了作為日常生活使用的炊器和食器外,更多被用于貴族宴饗、祭祀等重要活動。不同于其他銅器,鼎在商周成為社會禮制生活的核心,是貴族身份乃至國家政權的象征。冠、昏、喪、祭、鄉、射、朝、聘,凡此八禮皆需用鼎以備饗食,形成一套“辨等列”而“明尊卑”的獨特的用鼎制度[8]。漢人何休所注《公羊傳·桓公二年》:“禮祭天子九鼎,諸侯七、大夫五、元士三也”,勾勒出用鼎制度的基本框架。

“列鼎”一詞首見于西漢劉向所著《說苑·建本》:“累茵而坐,列鼎而食。”現代考古學家郭寶鈞率先提出列鼎的問題,認為列鼎就是在一組鼎中,每個鼎的形制、紋飾相似,但大小不同,尺寸依次遞減,形成有規律的序列[9]。列鼎的使用數量根據身份地位的不同而有所差別,這種差別隨時代的變化也在變化,“漢承秦制,揉以周禮”,漢代仍保留了一些周代的禮儀制度,徐州獅子山楚王墓中“食官監”陪葬墓使用了五鼎,東洞山楚王后墓使用了七鼎。不過同是王后墓,羊鬼山陪葬坑的這套列鼎和東洞山所出的列鼎卻不盡相同,可見西漢列鼎的形制、規格已不像周代那樣嚴格。

二、沐浴用器

銅鑒(圖三)

銅鑒出土于獅子山楚王墓西二耳室,高37、口徑88.5厘米,出土時其內放置有1件銅壺、2件銅扁壺和漆勺等器具。銅鑒平折沿,圜底,上腹部有3個圓環形耳。此鑒是該室出土的體量最大的青銅器,一同出土的沐浴器皿還有銀沐鑒、銀沐鋗,燒水用的銅釜、銅鍪以及汲水用的銅壺、水瓢等[10]。《莊子·則陽》記載:“靈公有妻三人,同鑒而浴。”由此可知,先秦時期,鑒就曾是沐浴用器。不過獅子山楚王墓的這件銅鑒從體量上看是無法容納成年人沐浴的,所以應是盛水的容器。

漢代,沐浴成為社會性的習俗,皇帝每五日為官員放假一天,在家里沐浴浣衣,名為“休沐”。馱籃山楚王王后墓內設置有獨立分開的廁間和浴間,制作精致。北洞山楚王墓主體墓室和附屬墓室都有多處廁間,清楚地將楚王與宮廷宦侍雜役用的廁間分別開來[11]。2005年徐州羊鬼山陪葬坑出土了數個大銅鑒、銅扁壺、銅杵、銅臼、銅量等沐浴器具。這些表明,楚國王室也非常重視沐浴。獅子山楚王墓出土的沐浴器具種類繁多,除卻上述盛水、燒水的容器外,還包括照明用的銅燈、搓澡用的搓石、保健用的藥材、擦干身體用的浴巾、梳妝用的銅鏡和化妝品等等,可謂一應俱全。

趙姬沐盤(圖四)

東洞山楚王墓位于位于徐州市東北,地方史志文獻謂之“仙人洞”[12],陵墓位于山體北麓,共計3座,其中規模較大的M2出土的多件文物上都刻有銘文或朱書文字,諸如“明光宮”“王家尚食”“趙姬家”等。這件鎏金銅盤因刻有“趙姬沐盤”四字而得名,應是王后趙姬的沐浴用器。銅盤口徑68.5厘米,重10千克,敞口平沿,直腹圜底,器壁較薄,素面,通體金碧輝煌,造型簡潔穩重。

圖六 漢 釜甑

圖五 漢 銅匜

據史書記載,漢武帝太初四年(前101)秋“起明光商周時期禮制嚴格,反映在器皿上體現為規矩整齊的程式感、嚴格的等級次序。春秋戰國 “禮壞樂崩”,為器皿造型從裝飾繁縟向實用性轉變提供了文化和思想基礎。春秋中期開始,匜逐漸轉變為專門用來注水的水器,它的造型也發生了演進,從復雜的動物造型轉向輕便簡單的造型,直到西漢時期形成程式化的半橢圓型。

釜甑(圖六)

羊鬼山楚王王后墓陪葬坑出土。這套銅釜甑的銅釜直領,圓鼓腹,圜底。腹上部有對稱鼻鈕,每鈕各穿有一圓環,腹中部有長方形扁平鋬四個,甑底部有圓形箅,箅上有孔。

釜、甑是漢代蒸食的常用炊器,前身是商周以來使用的鬲、甑合體之甗。不同之處是釜替代了三足器鬲,這是因為漢代爐灶的普及,使得三足器在蒸煮用具中退居次要地位。甑類似鍋,底部有許多透氣的細孔,釜用來盛水,通過加熱使水蒸氣到達上部,等同于現代的蒸籠。考古出土資料顯示,銅釜甑流行于西漢中晚期,逐步成為各民族共同使用的炊器,東漢時期比較少見,東漢以后偶有發現,最終被鐵器所取代[13]。

四、結語

除卻上述介紹的青銅器外,徐州博物館收藏的青銅日用雜器還有博山爐、銅鎮、鋪首、封泥筒、行燈、軫鑰等等,這表明漢代青銅器已經被廣泛用于生活的各個方面,成為人們生活尤其是貴族生活中不可或缺的部分,完完全全地世俗化了。兩漢銅器總的發展趨勢是靈巧輕便、紋飾簡素的器物日漸占據主要地位,增大了實用價值,降低了制作成本,簡化了制作工序,從而降低了器物的價格。正因如此,青銅器才得以大量制作和普遍推廣使用。

東漢以后墓葬出土的器物以瓷器為主,雖偶有銅器出土,也只是青銅文化末流的余韻,所以人們往往將漢代視為青銅器衰落期。這可能是由于精巧、美觀的漆器與瓷器作為日常生活中所用的容器,有時要比青銅器更具有優越性,所以才有《鹽鐵論》中所說的“一文杯得銅杯十,一杯棬用百人之力,一屏風就萬人之功”的記載。但漆器易燃,而瓷器又易碎,所以諸如鼎、爐、燈(圖七)、壺(圖八)之類需要耐火和體量較大的器物,漆器與瓷器是無法取代的。可見在漢代,青銅器雖然失去了一些陣地,但還是牢牢固守著部分陣地,并開辟、擴大了日常用具的新領域。中國青銅文化大約經歷了兩千余年的發展歷程,走過了一條輝煌燦爛的道路,在總體文化中的青銅時代式微、消歇之時,漢代青銅工藝變得輕快、細膩、親切,更適合于日常生活的需要,使我們看到青銅器末期的輝煌。

圖七 漢 銅行燈

圖八 漢 鎏金銅鋪首銜環耳壺

[1]李京華:《中原古代冶金技術研究》第2集,鄭州:中州古籍出版社,2003年4月,第245頁。

[2]楊菊華:《漢代青銅文化概述》,《中原文物》1998年第2期。

[3]趙清:《地理環境對徐州漢代經濟繁榮的促進》,《徐州師范大學學報(自然科學版)》1998年第4期。

[4]薛亞玲:《中國歷史上銅、錫礦業分布的變遷》,《中國經濟史研究》2001年第4期。

[5]葛明宇:《獅子山西漢楚王陵墓考古研究》,石家莊:河北美術出版社,2018年7月,第66頁。

[6]王仲殊:《王仲殊文集》第1卷《考古學通論及中國考古學的若干課題》,北京:社會科學文獻出版社,2014年6月,第177頁。

[7]徐州博物館:《古彭遺珍:徐州博物館館藏文物精選》,北京:國家圖書館出版社,2011年1月,第225頁。

[8]張聞捷:《楚國青銅禮器制度研究》,廈門:廈門大學出版社,2015年6月,第22頁。

[9]郭寶鈞:《山彪鎮與琉璃閣》,北京:科學出版社,1959年9月,第11頁。

[10]葛明宇:《獅子山西漢楚王陵墓考古研究》,石家莊:河北美術出版社,2018年7月,第67頁。

[11]劉尊志:《徐州漢墓與漢代社會研究》,北京:科學出版社,2011年6月,第25-27頁。

[12]東洞山M1考古材料未正式公布,發掘資料現存于徐州博物館。相關材料見鄧毓昆:《徐州勝跡》,上海:上海人民出版社,1990年12月。

[13]葛治功:《釜甑的起源和發展》,徐湖平:《南京博物院文物博物館考古文集》,北京:文物出版社,2003年10月,第162-164頁。