唐代江南地區的求雨風俗研究

張 敏

中國古代文明是以農耕業為基礎的,而氣象災害會對農耕造成巨大的不利影響與破壞,特別是旱災,經常引發各種次生災害及饑荒,進而加劇社會動蕩,甚至改朝換代。有唐一代,我國經濟中心南移,江南地區得到更加廣泛的開發,農業經濟加速發展,人口大量增加。①但中唐以后,江南水旱災害頻發,對社會經濟造成巨大破壞。在生產力不發達、科技不昌明的條件下,江南地區的求雨風俗因此勃興。總體上來看,求雨活動以官府為主導,社會各個階層廣泛參與,并呈現多神并存的特點。而龍神信仰也逐漸普及,逐漸成為江南地區求雨活動的主角。

一、求雨風俗的自然與人文背景

自魏晉以來,我國經濟和文化重心不斷南移。降至唐代,江南地區得到更加廣泛的開發,農業經濟加速發展,人口大量增加。根據《元和郡縣圖志》的記載,開元時期,江南道有戶1,334,988,約占全國總戶數的18%,到元和年間,則為791,736戶,占全國總戶數比例提高到33.5%。正如凍國棟先生所指出的那樣:安史之亂以后,“江南道下轄各州郡仍高達百萬戶以上,接近全國著籍總戶數的一半。可見此時的江南道不僅是全國的經濟中心,而且成為當時的人口重心。”②

江南地區屬于亞熱帶季風性氣候,雨熱同期,十分有利于農耕業的發展。但季風氣候的主要特征是季節變化劇烈,由于每年東南季風造訪我國的時間與強度并不穩定,降水相對集中在3、4月的春雨期,5、6月間的梅雨期,以及9月左右的秋雨期,而在7月中旬至8底的盛夏期則雨水稀少。如果梅雨期再出現空梅或少梅現象,那么夏季就會出現干旱酷熱的現象。

旱災,尤其是特大旱災,其損失之大、時間之長是任何其它自然災害所無法比擬的。據張家誠先生的研究,在其他條件不變的情況下,年均氣溫下降1攝氏度,糧食產量會比常年下降10%;同樣,降水量下降100毫米,糧食產量也會下降10%。③而山侖、黃占斌等農業科學家也指出:農業生態系統的發展(惡化和改善)主要通過水的作用來實現,“人類面臨的第一個生態問題就是水分虧缺。在各種自然災害中,旱災居于首位……據統計,在世界范圍內,干旱缺水對農業和社會造成的損失相當于其他各自然災害造成損失之總和。”④

在生產力相對低下的古代社會,農業在整個社會生產體系中占據重要的社會地位,旱情對農業生產的影響巨大。更為嚴重的是,旱災發生時,蝗災也往往隨之發生,“旱極而蝗是一個客觀規律。歷史上蝗災滋生區旱蝗二災的相關系數是0.9150,擴散區也達到了0.8260。”⑤這對農業生產是致命性的打擊。

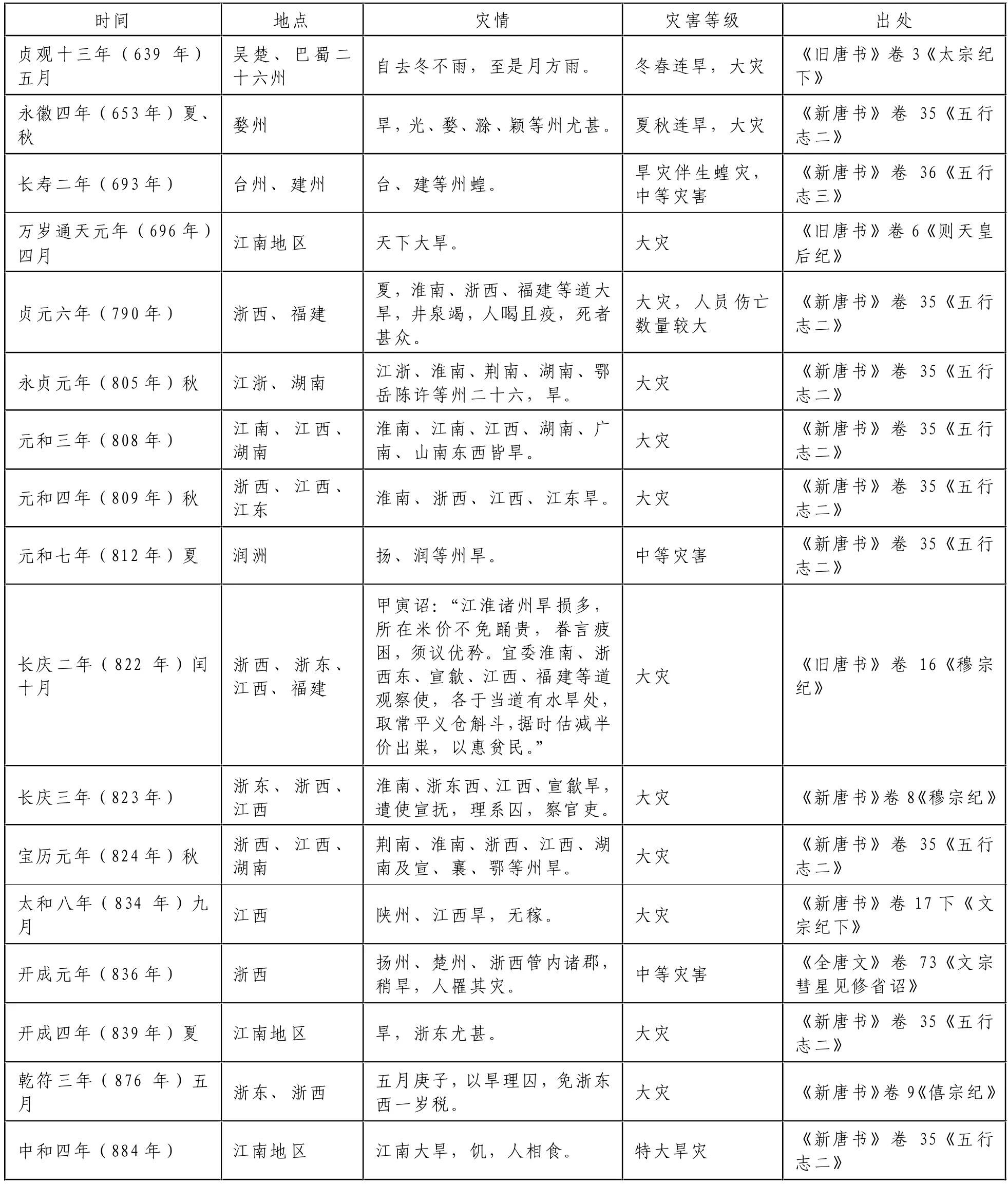

根據兩《唐書》及相關史籍的記載,筆者制作了唐代江南地區的旱災年表,從中可以發現,整個唐朝時期江南地區發生17次旱災,而大多數旱災集中在安史之亂以后的100多年間。旱災導致農業減產缺糧,缺糧饑荒又將引起一系列連鎖反應,從而使干旱的影響更加突出。

由于當時的科學技術和生產力水平還比較低,人們面對旱災的侵擾,往往無法改變自己的命運,于是求助于神秘力量的幫助,進行各種形式的求雨活動。正如英國著名人類學家馬林諾夫斯基所指的那樣:“人類一旦為知識所摒棄,經驗所不能援助,一切有效的專門技巧都不能應用之時,便會體認自己的無能,但是這時他的欲望只是更緊迫著他,他的恐怖、希望、焦慮,在他的軀體中產生了一種不穩定的平衡,而使他不得不尋找一種替代的行為。”⑥而有的求雨活動之后果然應驗,其實這只是一種巧合,人們卻認為這是努力求雨的結果,從而進一步增強雨水可以求得的信念。

表1 唐代江南地區旱災年表

從社會心理學的角度來看,當時江南地區盛行的各種求雨活動對民眾的心理起到重要的撫慰作用,同時也是官府組織抗災救災的重要措施。唐代名相房玄齡主編的《晉書·五行志上》云:“夫帝王者,配德天地,葉契陰陽,發號施令,動關幽顯,休咎之征,隨感而作。”⑦魏征主編的《隋書·五行志上》引《洪范五行傳》曰:“君持亢陽之節,興師動眾,勞人過度,以起城邑,不顧百姓,臣下悲怨。然而心不能縱,故陽氣盛而失度,陰氣沉而不附。陽氣盛,旱災應也。”⑧可見,天人感應的觀念是當時官方應對旱災重要的哲學和指導思想之一。通過帝王、中央及地方各級官員禳災、自省,舉辦求雨儀式,以平息上天對現實政治的怒氣,消弭災害。這些求雨活動雖然不可能起到什么作用,屬于迷信,但它確實在救災活動中起到了一定的作用。“在某些意義上講,它不僅僅是某種社會心理暗示,也是一種重要的社會救災自助活動,是整個社會整體意識、社會意志的體現,也是社會文化、社會意識形態在社會行為方面的反映和體現。”⑨

二、求雨風俗的內容與形式

根據現有文獻材料的記載,唐代江南地區求雨風俗最主要的內容就是各種祭祀神靈的儀式。這些儀式多由官府主導,地方最高行政長官召集和親自主持,社會各個階層廣泛參與,規模盛大,隆重莊嚴。

在唐代國家祀典中,司雨之神為風伯、雨師,屬于小祀。風伯、雨師的傳說起源甚早,《周禮·大宗伯》篇稱:“以燎祀司中、司命、風師、雨師。”唐代設祠部郎中一員,從五品上,員外郎一員,從六品上,“掌祠祀、享祭、天文、漏刻、國忌、廟諱、卜筮、醫藥、僧尼之事。凡祭祀之名有四:一曰祀天神,二曰祭地祇,三曰享人鬼,四曰釋奠于先圣先師。”司中、司命、風師、雨師,與眾星、山林、川澤、五龍祠等,及州縣社稷、釋奠為小祀。“小祀,散齋二日,致齋一日。皆祀前習禮、沐浴,并給明衣。”⑩

如果災情十分嚴重,皇帝也會派遣大臣于名山大川祭祀司雨之神。如貞觀三年(629年)發生旱災,唐太宗親錄囚徒,并遣重臣長孫無忌、房玄齡等“祈雨于名山大川,中書舍人杜正倫等往關內諸州慰撫。又令文武官各上封事,極言得失。”?永泰二年(766年),唐代宗曾讓大臣裴冕等十余人,分別祭祀川瀆以祈雨。“禮儀使右常侍于休烈則請皇帝依照舊例祠風伯、雨師于國門舊壇,復為中祠,從之。”?除了風伯、雨師之外,其他司雨之神也不少,包括山川之神、本地先賢名人、龍神等,每當旱情發生,人們都會舉行祭祀活動。

根據李文珠的統計,唐五代時期,江南地區共有140個神祗,先賢崇拜有72個,自然崇拜34個,創世神崇拜6個,道教俗神崇拜13個,其它及不詳者15個。?民間求雨以向自然神祈禱和祭祀最為常見。如《太平寰宇記》卷160《江南西道四·洪州》記載,洪州南昌縣有風雨池,“四面山巖,人跡罕到。州有亢陽,嘗祈有應。”?

相對前代而言,唐代官府組織的求雨儀式有著嚴整的程序和規定。《舊唐書》卷24《禮儀志四》記載,大的旱災發生后,官府“則祈雨,審理冤獄,賑恤窮乏,掩骼埋胔。先祈岳鎮、海瀆及諸山川能出云雨,皆于北郊望而告之。又祈社稷,又祈宗廟,每七日皆一祈。不雨,還從岳瀆。旱甚,則大雩,秋分后不雩。初祈后一旬不雨,即徙市,禁屠殺,斷纟散扇,造土龍。雨足,則報祀。祈用酒醢,報準常祀,皆有司行事。已齊未祈而雨,及所經祈者,皆報祀。”?這是中央政權的“規定動作”,不僅要組織祭祀祈雨,還要審理冤案,賑濟窮困,收葬暴露于野外的尸骨,禁止屠宰牲畜等。地方政權的做法與之類似,并且在州縣祈雨儀式中還有統一的祝文格式。如《大唐開元禮》記載:“惟某年歲次月朔日子刺史姓名遣具位姓名,敢昭告于某神:爰以農功久闕時雨,黎元恇懼,惟神哀此蒼生,敷降靈液,謹以制幣清酌脯醢,明薦于某神,尚饗!”?

從《全唐文》和《文苑英華》等古籍中留傳下來的大量唐人祈雨文來看,實際上祝文并不受上述格式的限制,內容豐富,形式多樣。如柳宗元擔任柳州刺史時寫作的《雷塘祈雨文》,獨孤及擔任舒州刺史時撰寫的《祭吳塘神祈雨文》,沈亞之擔任櫟陽縣尉時撰寫的《祠漢武帝祈雨文》都各具特點,在文學史上都占據了一席之地。

此外,江南地區佛、道人士也融入了祈雨活動的行列。道、佛兩家的祈雨儀式各有特色,佛教求雨儀式一般由高僧主持,他們在求雨前齋戒沐浴,之后通過誦讀經典和結壇念咒等形式來祈求降水。

日本來華僧人圓仁所作的《入唐求法巡禮行記》記載了一次發生在揚州的佛教徒誦經求雨儀式。開成四年(839年)閏正月四日,揚州及江南等地苦于旱災,官府“請僧令祈雨,以七人為一番,以讀經。五日下,入夜雷鳴,電光浩雨,似夏月雷日。自后七個日降雨,至望始晴。”?

結壇持咒祈雨則是唐代密宗使用的求雨法術。善無畏翻譯的《尊勝佛頂真言修瑜伽軌儀》卷下《尊勝佛頂真言修瑜伽祈雨法品第十一》記載了密宗對求雨壇場和持咒的具體規定與要求。

唐代道教徒逐漸采用系統性的法術將原來民間的求雨術改造成嚴格的齋醮儀式,因此,道教法術在民間求雨活動中占據了十分重要的地位,涌現出許多“呼風喚雨”的著名道士。如《唐語林》記載:“元和初,南岳道士田良逸、蔣含宏有道業,遠近稱之,號曰‘田、蔣’。呂侍郎渭、楊侍郎憑觀察湖南,皆師事之。潭州旱,祈雨不應,或請邀之,楊曰:‘田先生豈為人祈雨者耶?’不得已迎之。良逸蓬發敝衣,欣然就輿。到郡亦終無言,即日降雨。”?又如括州括蒼籍道士葉法善可以“追岳神,致風雨。”?

唐末五代著名道士杜光庭為處州縉云人,少時入天臺山學道。他對道教教義、齋醮科范、修道方術等多方面作了研究和整理,貢獻很大。其中由他整理而成的《道門科范大全集》中詳細闡釋了靈寶太一祈雨醮儀,是道教求雨醮儀的重要典范。

在唐代江南地區豐富多彩的求雨風俗背后,一直都有官府的身影。統治者之所以能夠允許各種不同的求雨活動共存,是因為求雨本身能給其帶來較大的政治利益。無論是何種形式的求雨活動,都能或多或少地撫慰受災民眾的心理,緩和社會矛盾,從而穩固統治。從現有史料來看,求雨活動以官府為主導,社會各個階層廣泛參與,突出地體現了國家積極參與地方社會活動的姿態。

三、從風伯雨師到龍神信仰

在唐代江南地區的求雨風俗中,從佛教中脫胎出來的龍神崇拜興起,逐漸取代了風伯雨師和其他神靈的位置。從唐代之前的文獻來看,已經有一些關于龍具備行云布雨功能的記載。《左傳·桓公五年》云:“凡祀,啟蟄而郊,龍見而雩,始殺而嘗,閉蟄而烝。過則書。”這里的龍,是指蒼龍星宿。每年農歷四月春夏之交時,蒼龍星宿見于東方,恰巧黃河流域比較容易出現干旱,人們舉行雩禮,祭祀蒼龍,祈求雨水。又如《呂氏春秋·召類》曰:“以龍致雨。”高誘注:“龍,水物也,故致雨。”?而據董仲舒《春秋繁露·求雨》記載,漢代已有制作五龍求雨的習俗。春旱求雨則制作蒼龍,夏旱求雨則制作赤龍,季夏求雨則制作黃龍,秋旱求雨則制作白龍,冬旱求雨則制作黑龍。季節不同,人們所制作的土龍的顏色也不同。而舞者衣服顏色與龍顏色一致,但這時,龍不過是輔助風伯雨師降雨的幫手,并非司掌雨水的神靈。

佛教傳入中土后,佛經中的龍王與華夏民間信仰中的河伯逐漸結合,變化為龍神形象,到唐代開始取代風伯雨師成為司雨之神。龍神信仰主要包括求雨巫術與祭龍求雨。

巫術是人類征服自然或克服現實困難的虛幻手段,也是人類早期的思維方式之體現。在人類早期的文化中,巫術被廣泛地運用著,它是人們在蒙昧階段對物質世界和精神世界的一種有效的認識形式和實用手段。同時,巫術又不僅僅是遠古人類生存的手段,它是初民們理論化了的生存經驗,并上升為一種信仰。唐代江南地區的先民們在與自然斗爭中,創造了許多巫術。其中,厭勝巫術是極具有中國特色的巫術,是指強力鎮壓、逼迫、排除某種東西,使之屈服而取勝。人們認為天旱不雨是因為懶龍失職所致,需要以龍潭為中心,做些讓龍討厭、害怕的事情讓它發怒、飛騰,帶來雨水。杜光庭《錄異記》記載:“新康縣西百二十里有清潭,在漳浦,溪源極深,常有白龍藏此中。天旱,令人取豬羊糞擲潭中,即有洪雨大水。”?這就是一種將穢物投向龍潭,使龍興云布雨以潔凈自己巢穴的厭勝巫術。

祭龍求雨是指以祭品等形式取悅于龍神,求其降雨。唐玄宗即位以后,在其居藩時的府第興慶宮內建筑興慶池和五龍祠,專門祭祀五方龍求雨,五龍祠還成為中唐以后皇帝親自求雨的場所。開元十八年(703年)十二月,還制定了祭儀,規定以后每年二月祭祀,“有司筮日,池旁設壇,官致齋,設籩豆,如祭雨師之儀,以龍致雨也。”?天寶十年(751)正月二十三日,唐玄宗又“封東海(龍王)為廣德王,南海(龍王)為廣利王,西海(龍王)為廣潤王,北海(龍王)為廣澤王。”?

此后,祭龍求雨的風俗逐漸在全國推廣開去,在江南地區也較為興盛。如長慶年間,白居易任杭州刺史,遭遇大旱,祭龍求雨,撰禱文曰:“為黑龍唯龍,其色元,其位坎,其神壬癸,與水通靈。日者歷禱四方,寂然無應,今故虔誠潔意,致命于黑龍。龍無水,顧何依?神無靈,將恐竭。澤能救物,我實有望于龍。物不自神,龍豈無求于我。若三日之內,雨一滂沛,是龍之靈,亦人之幸。禮無不報,神其聽之。”?

又如《全唐文》卷130收錄錢镠《建廣潤龍王廟碑》,文曰:“蓋聞四靈表瑞,則龍神功濟於生民;百谷熟成,則水旱事關於陰騭。而況浙陽重鎮,自古吳都,襟帶溪湖,接連江海,賦輿甚廣,田畝至多,須資灌溉之功,用奏耕桑之業……予遂與錢塘龍君,一時建立廟堂,同表奏聞,乞加懿號。果蒙天澤,并降徽章……”就反映了中唐以后江南人民對龍神的信仰和贊頌。

總而言之,唐代江南地區得到開發,農業發展,人口增加。但由于季風性氣候的特點及受氣候的變化,江南旱災頻發,對社會經濟造成巨大的破壞。在生產力與科技水平不發達的條件下,求雨風俗勃興。各種求雨活動對民眾的心理起到撫慰作用,同時也是官府組織抗災救災和穩固統治的重要措施,突出地體現了國家積極參與地方社會活動的姿態。

注釋:

① 貞觀元年(627年),唐朝政權設立江南道,范圍包括長江中下游長江以南地區以及貴州和福建等部分地區。開元二十一年(733年),又把江南道分為江南東道、江南西道和黔中道。本文所研究的江南地區主要指江南東道和江南西道,不涉及黔中道。

② 凍國棟:《唐代人口問題研究》,武漢大學出版社1990年版,第210頁。

③ 張家誠:《氣候變化對中國農業生產影響的初探》,《地理學報》1982年第2期。

④ 山侖、黃占斌、張歲歧:《節水農業》,清華大學出版社、暨南大學出版社2000年版,第13頁。

⑤ 鄭云飛:《中國歷史上的蝗災分析》,《中國農史》1990年第4期。

⑥[英]馬林諾夫斯基著:《文化論》,費孝通等譯,中國民間文藝出版社1987年版,第66頁。

⑦[唐]房玄齡:《晉書》卷27《五行志上》,中華書局1974年版,第799頁。

⑧[唐]魏征:《隋書》卷22《五行志上》,中華書局1973年版,第635頁。

⑨ 孫軍輝:《唐代社會祈雨活動探析》,《湖北社會科學》2009年第10期。

⑩[后晉]劉昫:《舊唐書》卷43《職官志二》,中華書局1975年版,第1830、1831頁。

? [后晉]劉昫:《舊唐書》卷2《太宗紀上》,中華書局1975年版,第37頁。

? [后晉]劉昫:《舊唐書》卷24《禮儀志四》,中華書局1975年版,第916頁。

? 李文珠:《唐五代民間神祇的空間分布研究》,西南大學2008年碩士學位論文。

? [宋]樂史:《太平寰宇記》卷160《江南西道四·洪州》,中華書局2007年版,第2103頁。

? [后晉]劉昫:《舊唐書》卷24《禮儀志四》,中華書局1975年版,第911、912頁。

? [唐]蕭嵩:《大唐開元禮》卷70,民族出版社2000年版,第360頁。

? [日]圓仁:《入唐求法巡禮行記》卷1,上海古籍出版社1986年版,第29頁。

? [宋]王讜:《唐語林》卷4,上海古籍出版社1978年版,第147頁。

? [宋]李昉:《太平廣記》卷26《葉法善》引《集異記》,中華書局1961年版,第171頁。

? 陳奇猷:《呂氏春秋新校釋》卷20,上海古籍出版社2002年版,第1369頁。

? [唐]杜光庭:《錄異記》卷7《異水》,上海文明書局1915年版,第128頁。

? [宋]王溥:《唐會要》卷22《龍池壇》,上海古籍出版社1991年版,第504頁。

? [宋]王溥:《唐會要》卷 47《封諸岳瀆》,上海古籍出版社1991年版,第 834頁。

? [宋]吳自牧:《夢梁錄》,商務印書館1960年版,第62頁。