傅蘭雅《譯書事略》的目錄學解讀

摘要英國人傅蘭雅1880年的《譯書事略》是江南制造總局翻譯館的譯印圖書目錄。該目錄首次對西書獨立編目,從而完成了對“西學”的書目確認:西學是不同于傳統中學的另一個學術體系。《譯書事略》還通過著錄、分類等書目要素,揭示西學的學科化性質以及“力今”“勝古”的求新指向,成為梁啟超《西學書目表》等中國人所撰西學書目的前驅。

關鍵詞傅蘭雅《譯書事略》近代目錄學

分類號G257

英國傳教士傅蘭雅(John Fryer,1839-1928年) 1880年發表《江南制造總局翻譯西書事略》(簡稱“《譯書事略》”),前有《序》,正文分四章。第一章“論源流”記述江南制造總局翻譯館(簡稱“翻譯館”)的成立經過,第二章“論譯書之法”論及譯書的基本原則和方法,第三章“論譯書之益”討論翻譯西書對中國近代化的意義;第四章“論譯書各數目與目錄”以目錄的形式著錄翻譯館譯刻的西學圖書。

翻譯館與北京同文館、上海廣方言館是19世紀下半葉中國的三大官方譯書機構,其中又以翻譯館譯刻西書的成就最大。甲午戰爭后,強學書局(1895年)、商務印書館(1897年)等機構,“編譯出版的西書,無論數量和質量都超過了江南制造局翻譯館。這樣,翻譯館才在西學傳播中失去了中心地位”[1]。因此,《譯書事略》不僅是研究江南制造總局的重要文獻,也是分析洋務運動時期“西學東漸”的第一手材料。這也意味著,對第四章“論譯書各數目與目錄”的研究主要是從學術文化的角度立說,而沒有從目錄學的學科視域認讀。例如,費正清指出,翻譯館1871年刊刻的布國(德國)希理哈《防海新論》所述防海理論,在李鴻章、李宗羲、劉坤一、丁寶楨四位督撫的章奏中皆有出現[2],可見翻譯館譯刻西書影響之一斑。

然而,“論譯書各數目與目錄”的價值首先是目錄學意義上的,本文擬重點分析其目錄學的內容和性質,在此基礎上揭示其在中國近代目錄學史上導夫先路的首創地位。由于《譯書事略》分4期發表于《格致匯編》1880年第5至8卷,筆者在標注引文時亦不相混同,分別以四篇參考文獻列出。《譯書事略》的目錄學內容主要體現在第四章“論譯書各數目與目錄”中,可從著錄范圍、著錄內容、分類等方面予以分析。

1著錄范圍

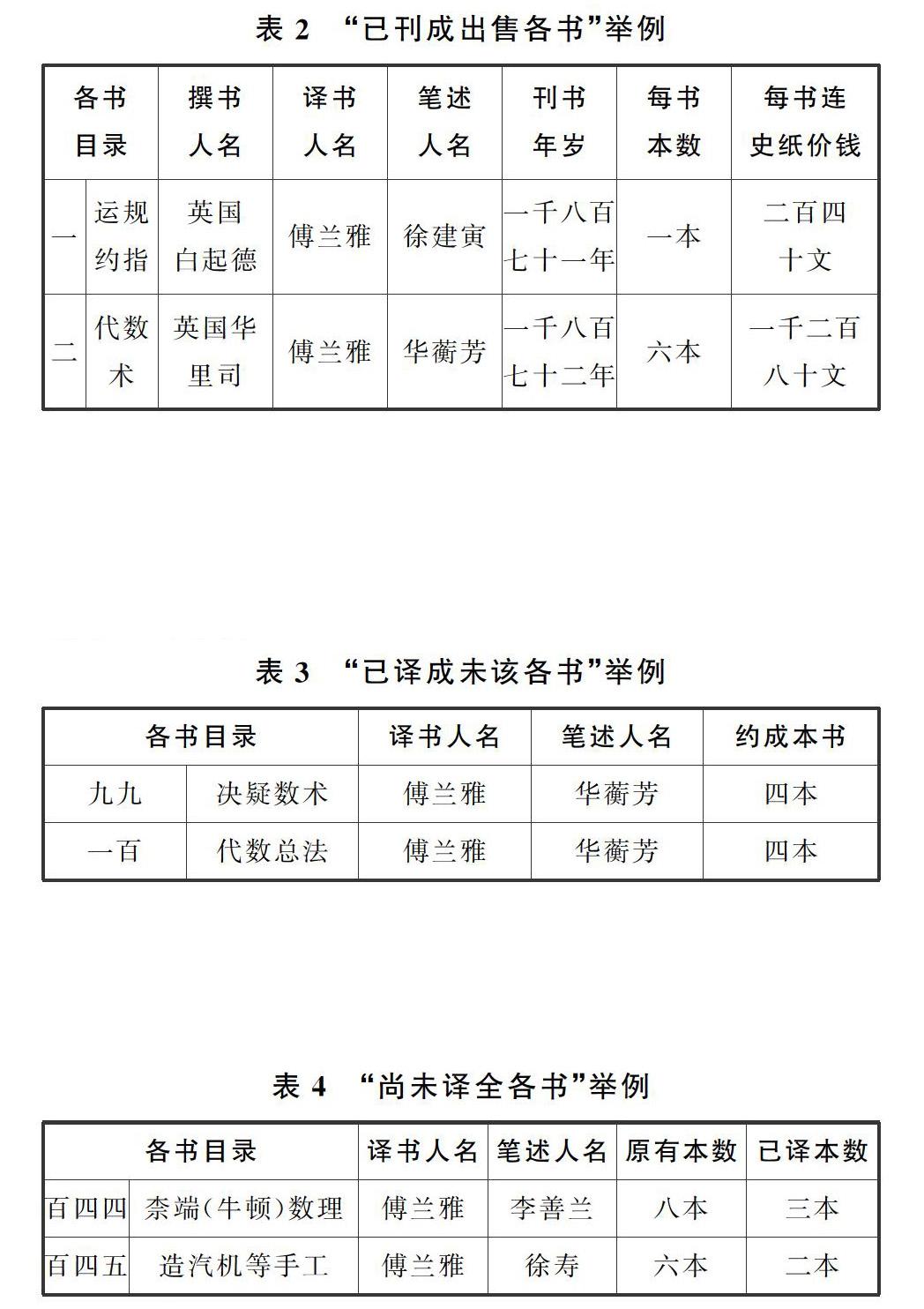

翻譯館1868年始譯西書,但1871年才印成《運規約指》《開煤要法》二書。“論譯書各數目與目錄”即著錄了從1871年到“去年西六月終”[3](1879年6月底)翻譯館譯印的西學書籍。作者首先分類統計“各門等書”已刊成者、尚未刊者、未譯全者、已譯全者的具體數量,表1摘錄前二類書及其“總共”情況,以例其余。

總體而言,《譯書事略》的書目著錄范圍具有下述四個主要特點:

(1)首次以書目的形式確認“西學”的獨立地位

梁啟超曰:“‘西學名目,實自耶穌教會入來所創始。”[7]《四庫總目》中即收錄了利馬竇等明末清初來華傳教士的《西學凡》《西學齊家》《修身西學》《西學治平》等著述。從目錄學的角度來看,“明清之間已有韓霖、張賡撰《道學家傳》,于各教士傳后列舉其所著譯之書名,附刊于《圣教信證》之后,清末王韜重刊此傳,改名《泰西著述考》”[8]。《道學家傳》(《泰西著述考》)是以92名明末清初傳教士的傳記為主,傳下附錄其著譯圖書(總計210種),并不是嚴格的分類目錄。例如,在簡介利馬竇生平事跡后,羅列其“所著各書”從《天主實義》到《圜容較義》計15種[9]。換言之,該書重在人物傳記,書目只是作為傳主生平事跡的一部分而被附錄其中。因而,與其說是對“西學”的書目確認,毋寧說是對西方傳教士(即所謂“道學家”)獨立身份的確認。

《譯書事略》憶及1867年,徐壽、華蘅芳“二君在局內為幫辦之員,志尚博通,欲明西學”。又曰:“(徐壽)決意久居上海,以便與西士考證西學……徐壽到局,旋請局中馮、沈二總辦設一便考西學之法,至能中西藝術共相頡頏。因想一法,將西國要籍譯出。”[10]他的《譯書事略》正是以“將西國要籍譯出”的“西學”書籍為主要對象獨立編制的目錄,從而也首次以書目的形式完成了對“西學”的確認:西學是不同于傳統中學的另一個學術體系,“西學中源”“中體西用”皆非的論。姚名達嘗曰:“此表(《西學書目表》)重西學而輕東學,其弊正與《日本書目志》之有東籍而無西籍相同。故徐維則又撰《東西學書錄》……此外復有學沈兆祎《新學書目提要》。”[11] 1903年王景沂又有以“科學”命題的《科學書目提要初編》出版。這批中國人編撰的書目,其“西學”“東西學”“新學”“科學”名相變化的背后,無疑共享一致的學術認知:以正經、正史為核心的傳統四部并非唯一的知識類型,西學知識具有獨立的價值及其合法性。可以認為,正是這批書目的前后繼踵,“西學”才得以正名:西學不僅不再是“夷技”,甚至獲得了深具褒義內涵的“新學”“科學”之尊號。

(2)中國人的“西學”創作

《譯書事略》以翻譯館特定時間內譯、刊的西學書籍為對象,但這批西書并非皆譯自西人的西文原著。如表5所示,《譯書事略》“所刊之書”中有5種中國人的漢文西學著述。

表6所列7種文獻是典型的“誤翻刻書為譯書”。其中,第十一種《數根開方術》是華蘅芳的個人著述,收入華氏《行素軒算稿》數學著作集。傅蘭雅誤作品集“行素軒算稿”為撰書人,誤“華蘅芳”為譯書人。第十三種《量法代數》是賈步緯的個人著述,“則梅山房”是其書齋名,今上海周浦鎮有“則梅山房”(賈步緯故居)景點,為歷史文化保護單位。該書初版于同治十一年(1872年),書名頁又題“周浦則梅山房數學”[13],翻譯館翻刻于1875年,傅蘭雅誤“則梅山房”為撰書人,誤“賈步緯”為譯書人。《數理精蘊》即《御制數理精蘊》,清帝康熙編制于五十二年(1713年),雍正元年(1723年)刻成。“該書匯集了自1690年之后輸入中國的西方數學知識,并吸收了當時中國數學家的一些研究成果”[14]。表6序號十八至二二計5種文獻都是從《數理精蘊》中擇取單行本翻刻而成,它們都不存在“賈步緯”作為譯書人的問題。

綜上,表5前四種和表6全部七種文獻都屬于“算學測量”類,這無疑也是中國人西學創作的主要領域。表5中的第五種(序號六十)《三才紀要》列入“博物學”,從該類所收《聲學》《光學》等文獻來看,“博物學”實即物理學,而《三才紀要》是“關于人天地(三才)的宏觀論述,嚴格來說屬于社會科學的范疇”[15]。但不管怎樣,說明中國人的“西學”創作,也得到了傅蘭雅一定程度的認可。“西學”與其說是基于學術主體(中國人或西方人)的區分,毋寧說是從學術內容(研究對象)的角度著眼的。因此,傅蘭雅所謂“論譯書各數目與目錄”,嚴格來說應該叫“論譯、刻西學書各數目與目錄”。亦即,該目既包括“譯”自西方的圖書;也包括直接列為“刻”或“印”的對象的中國人所著西學內容的漢文圖書。并且,從類目設置及其文獻分類的角度來看,中國人的著述皆隨部入類而未獨立編目,似乎在暗示:中西學者在西學文獻的生產上地位平等,并無軒輊之別。

受其影響,1896年梁啟超《西學書目表》以降的“西學”“東西學”“新學”“科學”目錄亦以內容上講西學的文獻為對象,中國人涉及西學的著述多有收羅。惟所不同者,《西學書目表》正表著錄“通商”以來(1842年簽訂《南京條約》割讓香港和開放廣州、廈門、福州、寧波、上海五處通商口岸)所譯西書“略三百種”,“中國人著書言外事,其切實可讀者,亦略有數十種”[16]則廁在“附卷”;1902年徐維則、顧燮光《增版東西學書錄》亦以附錄的形式著錄“中國人輯著書”等等,事實上是強調:西人是西學文獻生產的主體,中國人雖亦參與西學文獻的生產,但實際成就則遠遜于西人。

(3)“西學”具有面向未來的時間指向

嚴復曾將“中之人好古而忽今,西之人力今以勝古”[17]視為中西學術差異之一。“好古”,所以“法先王”、以先王之是非為是非;“力今”,所以“法后王”、以進化的觀點看待學術的發展。《譯書事略》雖以“去年西六月終”為時間斷限,但以“力今”“勝古”為取向,十分注意網羅最新的西學成果。

首先,著錄報刊等連續出版物。

今天的圖書館目錄多將圖書和報刊作為兩種文獻類型分別編目,但“論譯書各數目與目錄”是包括“新聞紙”的。傅蘭雅指出:“新聞紙與《近事匯編》等隨時所印之書”,“每若干時則印三百至五百本,分呈于上海及各省官員。”[18]連續出版物具有“隨時所印”的特點,能夠即時反映西方新事、新理、新法的“最新”成果,這是作為圖書目錄的《譯書事略》專辟“年代表、新聞紙”類目并著錄6種相關文獻的主要原因,見表7。

第一種《四裔編年表》是“專門介紹西方歷史的年表體著作”[19];第二種《列國歲計政要》“是世界各國與施政有關的重要事項的年度統計”[20],它們都屬于“年代表”的范疇。因二書具有逐年記事或統計的性質,與另外4種屬于連續出版物的“新聞紙”(報刊)相似,故而聚合為類。作為連續出版物,《西國近事匯編》(2種)、《新聞紙》和《西事撮要》(各1種)的重要特點之一是“刊書年歲”并非某具體年份,而是從某年至某年的連續年份。其中,“《西國近事匯編》是近似于報紙而更接近于期刊的周刊”[21],如表7所示,序號九五、九六雖書名(實為刊名)相同,但“刊書年歲”前者為“一千八百七十三至七十七年”,后者接續為“一千八百七十八至七十九年”,故視為兩種文獻,分別著錄為兩條款目。由于《譯書事略》截止1879年6月底,后者尚未最終成編,所以“每書本數”與“每書連史紙價錢”兩項內容皆付闕如。第九七種《新聞紙》即報紙;《西事撮要》未解何物,但1833年傳教士馬禮遜嘗撰《英事撮要》,“是十九世紀前半期介紹西洋制度”的譯著[22]。據此,《西事撮要》當為西國政事之薈要,該書“刊書年歲”為“一千八百七十九至七十九年”,即從1879年到1879年,作者不徑稱“一千八百七十九年”,正是要強調其連續出版的性質。

受其影響,后世西學書目皆重視對報刊的網羅和著錄。如徐維則即曾倡言:“欲知各國近政,必購閱外報,英之《泰晤士報》及《路透電音》,日本之《太陽報》《經濟雜志》,于各國政要已具大略,盍仿西人傳單之法,排日譯印,寄送各官署,兼聽民間購買,以資閱歷。”[23]相應地,該書目亦列有“報章”類,著錄了《杭州白話報》《蘇州白話報》《普通學報》等報刊。

其次,強調西學的趨新特征,注意書目的續編工作。

傅蘭雅每言“西國所出格致新書”;“內有數卷太略且近古,所有新理、新法多未列入” ;又曰:“蓋利馬竇諸人著格致書后,越有二百余年,此時內泰西格致大興,新理迭出,而中國尚未之知也。”[24]正是意識到西學的“新理迭出”,《譯書事略》不僅著錄“已刊成出售之書”(如表2所示),亦著錄“已譯成未刊之書”和“未譯全之書”,表4“百四五”《造汽機等手工》似尚未最終確定書名,亦得見著于錄。嗣后西學書目,亦多將“未刊之書”列出。《西學書目表》附卷即有《近譯未印各書》,梁啟超曰:“其未譯成及已佚者,皆附見。”如《分光求原》注曰:“未譯成。”[25]《東西學書錄》及其增版亦延及“未刻”“未成”之書,如《物理推原》提要,“東亞書局譯有《近世物理論新編》,未出”[26];《植物圖說》提要,“益智書會印有傅蘭雅《植物利用》,未出”[27]。集中反映了作者“西人之學以知新為貴,故新書日出不窮,有昔為珍秘,今視為塵羹土飯者”[28]的西學認知。

傅蘭雅還說:“局內譯書之事雖經十有余年,亦僅為開創之初。”[29]又說:“近來西國所出新格致書,擬再續購存儲。”[30]他還發愿:“中西久無交涉,所有西學不能一旦全收,將必年代迭更,盛行格致,則國中之寶藏與格致之儲才始能煥然全顯。”[31]表明翻譯館的譯、刊工作并不停留在“去年西六月終”,而是一個指向未來的未竟事業。相應地,具有明確時間斷限的《譯書事略》乃是一個“當下”性質的、因而有待補充的書目。翻譯館的譯印目錄事實上亦賡續不絕,構成了一個著錄系列,主要包括:①1902年《江南機器制造總局書目》;②1905年魏允恭編《江南制造局記》卷二所列“圖書目”;③1909年陳洙等編《江南制造局譯書提要》鉛印本;④1909年《江南制造局譯書提要》;⑤1911年《上海制造局譯印圖書目錄》,等等[32]。這種在時間上刻意接續前者,從而網羅翻譯館全部譯刊文獻的意識,對《西學書目表》以降的西學書目影響很大。例如,1899年出版的《東西學書錄》主要增補1896年《西學書目表》以來截止1899年的東西學著述,1902年《增版東西學書錄》則主要增補1899-1902三年中“又得新書數百種”[33]的東西學著述。后者還列出《廣問新書之概則》,針對“新籍愈多,財力未大,居地既僻,聞格又限,再期增廣,難乎其難”的現狀,作者“爰動廣問之思”“特擬《概則》如左:我國志士及各地編譯局所素有愛力,具見熱心,凡平時目見、手自譯著為拙錄所未收者,隨筆提要,絡繹郵寄,或拙錄訛略,實力指示,積日成帙,少則再為增補編印以行,多則改為《圖書世界》一冊,以為國民教學之前導”[34]。

(4)關于客觀著錄與主觀選擇的辯證關系

類似于“有其書則著于錄”的藏書目錄,翻譯館“已刊成”“尚未刊”“未譯全”的全部156種(98+45+13)文獻,是書目著錄的“客觀前提”,書目作者并沒有主觀“選擇”的余地。例如,《譯書事略》提及南京書局刊印的“利馬竇與偉烈亞力所譯《幾何原本》及偉烈亞力之《代微積》并艾約瑟之《重學》”[35],因非翻譯館所譯印,故未見著于錄。

另一方面,作為“客觀前提”的“至于所譯各書若何、分類若何選擇”[36]的定奪,則是主觀選擇的結果。一個顯例是,“初譯書時,本欲作《大類編書》(大英百科全書)”,但考慮“內有數卷太略且近古,所有新理、新法多未列入,故必察更大更新者始可翻譯。后經中國大憲諭下,欲館內特譯緊要者”[37]。文中還提到“李中堂數次諭特譯某書”,出于對“中國大憲”意志的趨附,翻譯館“平常選書法,為西人與華士擇其合已所緊用者”[38]。所謂“緊要者”或“緊用者”,主要是格致、制造,即自然科學與技術,尤其指與軍工有關的學理與技術,可從表8所分類目窺其一斑,而這也與洋務派出于“自強”動機的西學訴求合若符節。正如李鴻章所云:“最要為算學、化學、汽機、火藥、炮法等編,因屬關系制造;即如行船、防海、練軍、采煤、開礦之類,亦皆有裨實用。”[39]

總之,翻譯館“譯、刊什么圖書”是主觀判斷和選擇的結果,但就“論譯書各數目與目錄”而言,它只是對譯、刊(包括擬譯、擬刊)文獻的客觀記錄。同樣,《西學書目表》以降的西學書目以特定時空下實際存在的西學書籍為范圍,努力“曲盡無遺”或“網羅殆盡”,因而在著錄范圍上亦鮮有主觀價值的介入。

2著錄內容

由表2可知,已刊成出售之書的著錄內容包括書名、撰書人名(原作者)、譯書人名、筆述人名、刊書年歲、每書本數及每書價錢共7項。但針對不同的圖書,7項內容又每有變通。例如,表3“已譯成未刊之書”45種和表4“未譯全之書”13種皆非漢文出版成品,故未列出“刊書年歲”和“價錢”,且“撰書人名”信息也省略了。又如,表5“中國人的漢文西學著述”五種圖書則沒有“譯書人名”和“筆述人名”信息。再如,第十二種《開方表》沒有“撰書人名”和“筆述人名”;第五十八種和五十九種皆為《光學》(附視學諸器說),但作者分別為英國田大里和英國西里門,故作為不同文獻,分別著錄為兩條款目。

7項內容中的“譯書人名”和“筆述人名”反映了當時“西人與華士同譯”的現實,即西人“以西書之義逐句讀成華語,華士以筆述之”。華人還負責“將(譯成)初稿改正潤色,令合于中國文法”[40],更好地滿足中國讀者的需要。

“每書價錢”一項表明該目是營業目錄,即“圖書翻譯出版、發行以及舊書業為介紹推銷圖書而編成的統計登記”[41]。《西學書目表》亦標注“價值”,如史志類的《萬國史記》五角,《萬國通鑒》一元[42]。《日本書目志》亦然,如植物學類《日本植物名匯》二圓,《植物學語鈔》二角[43]。“《農務要書簡明目錄》甚至還標明了美元價值,以便讀者向國外購求”[44]。但總體上,《增版東西學書錄》《譯書經眼錄》《新學書目提要》《西學書目答問》等皆不標注“價錢”或“價值”,表明這批書目正在由營業書目向推薦和導讀書目的方向發展。

值得指出的是,《譯書事略》7項著錄內容中沒有“圈識”“識語”乃至提要等旨在進一步介紹內容、判定價值的文字,說明《譯書事略》主要定位在供“檢閱”的書目工具層次之上,基本屬于客觀主義的形式目錄,鮮有主觀介入的動機。姚名達指出:“中國古代目錄學之最大特色為重分類而輕編目,有解題而無引得。”[45]解題“把文本視為體驗的對象,努力追求‘寫意的效果,具有明顯的主體維度”[46]。《增版東西學書錄》《譯書經眼錄》《新學書目提要》等后世書目普遍運用提要之體,既簡介圖書作者和內容,亦揭示其價值所在。《西學書目表》雖無解題,但有“圈識”“識語”,兩者配合而行、相得益彰。如《西算啟蒙》無圈識,識語曰:“太淺,不必讀。”[47]《談天》有三個圈識,識語曰:“最精善。”[48]另外,梁啟超還在《讀西學書法》中以例證的形式,選擇性地為個別西書撰寫了內容精審的提要。如“《泰西新史攬要》初名《泰西近百年來大事記》,述百年以來歐美各國變法自強之跡,西史中最佳之書也”[49]。

顯見,《西學書目表》以降的中國學者所撰西學目錄雖然繼踵傅蘭雅《譯書事略》,但亦承續傳統書目的解題,用明確的導向性話語介入對文獻及其背后文化的認知,并不恪遵《譯書事略》客觀主義的書目路徑。

3分類

前述《道學家傳》(《泰西著述考》)將書目附于人物傳記,書目本身并未分類。《譯書事略》是中國近代第一部迥異于傳統四部體系的分類目錄。

(1)從宏觀上分析了西學的主要門類

傅蘭雅說:“中國自古以來最講求教門與國政,若譯泰西教門與國政則不甚難,況近來西國所有格致門類甚多、名目尤繁。”[50]這里,教門即宗教,國政即經世致用的人文社會科學。格致又有廣狹之分,廣義的格致包括自然科學(狹義的格致)和應用技術(制造)兩大門類,所以,《譯書事略》每言“制造與格致”,如曰:“兩江總督稽察兩省才能之士能通曉制造與格致之事者,舉為國用……令考究泰西制造與格致所有益國之事。”[51]格致和制造,一為學理一為應用,故又稱“新理、新法”,如曰:“徐君父子(壽、建寅)……屢至上海搜求西國新理、新法。”[52]他認為,不同于中學的西學,總體上包括教門、國政與格致三大板塊,梁啟超《西學書目表》對西學“學、政、教”三分的宏觀認識正是緣此而來。但傅蘭雅以翻譯館譯刊的“西學”文獻為著錄對象的《譯書事略》,主要由“制造與格致”組成,他相信:“把科學著作譯介給中國人,對那些在中華帝國尋求利益的外國人興辦的慈善事業中,無疑是最有效的工作。”[53]他屬意的“科學著作”,主要即是指廣義的格致。“惟冀中國能廣興格致,至中西一轍耳”[54],既是他真實心聲的寫照,也迎合了洋務官員“制器為先”的西學需求。

梁啟超認為:“夫政法者,立國之本。日本變法,則先變其本,中國變法,則務其末,是以事雖同而效乃大異也。”又曰:“今日之學,當以政學為主義,以藝學為附庸……政學之用較廣,藝學之用較狹。”[55]正是基于這一認識,他的《西學書目表》突破了“制造與格致”的范圍,專列“西政”一級類目,下分史志、官制、學制、法律、農政、礦政、工政、商政、兵政、船政10小類。嗣后,《東西學書錄》等無不重視“西政”文獻的著錄及其類目的細分。

(2)以西方式的學科化為分類原則

表8所示15個類目雖缺乏相對完整的體系且各類收書不均,但傅蘭雅將“已刊”“已譯未刊”和“未譯全之書”的翻譯館書籍“依各門之學而列一表”[56],是完全根據“各門之學”的學科化原則分類的。他說:“所譯者多零件新書,不以西國門類分列。”[57]事實上,15個類目中,除“零件”之外的類名基本都是西方學科化的名目。相比而言,《四庫全書總目》和1875年張之洞《書目答問》等書目以著錄中籍為主,個中偶涉之西學文獻,是被安插在經史子集四部(張之洞增益“叢書”為五部)框架之下的。例如,在《書目答問》中,《新譯西洋兵書》五種入子部兵家、《泰西水法》六卷入子部農家、《新譯幾何原本》十三卷《續補》二卷入子部天文算法,說明西學是中學之“體”體系下的“用”。

隨著“東西洋諸學子所著,愈出愈新,莫可究詰,尤非四部所能范疇”[58],西學圖書到底如何分類的問題一直困擾著中國學者。而《譯書事略》是近代完全根據西方學科化原則分類的書目,其啟發意義在于:既然西學是不同于中學的獨立體系,西書就不能被納入針對中籍才具有合法性的四部體系。嗣后,《西學書目表》等西學書目正是以學科化原則為立類標準的。用學科化的類目分類西籍,這一思路的近代性不言而喻,但也以書目分類的名義切斷了中西二學的關聯——兩者各自獨立,不相聞問。

(3)學與術的判分

傅蘭雅屢言“格致與制造”“新法與新理”,事實上是將西方廣義的格致區分為學理(狹義的格致)和應用技術兩個方面,表8中的第一個類目“算學測量”就是算學(學理)和測量(應用技術)的結合。徐珂《清稗類鈔》曰:“無錫徐雪村(徐壽),精理化學,于造船、造槍炮彈藥等事,多所發明,我國軍械既賴以利用,不受西人之居奇抑勒。顧猶不自滿,進求其船堅炮利工藝精良之原,始知悉本于專門之學,乃創議翻譯泰西有用之書,以探索根柢。” [59]梁啟超亦云:“制造局首重工藝,而工藝必本格致。”[60]可以肯定,徐珂、梁啟超對學理(學)和技術(術)的判分,是符合傅蘭雅的認知的。但因傅氏書目只有15個類目,所以他的“格致與制造”或“新法與新理”二分的認識未能在類目中顯現殆盡。事實上,中國古代即有學術二分的思維,這與傳統哲學的“道器觀”密切相關。例如,清人章學誠“辨章學術考鏡源流”中的“學”主要是虛理,“術”主要是實事[61]。但章氏又從道器的角度對虛理、實事予以分辨,如其曰:“(《漢書·藝文志·兵書略》)權謀,道也;技巧,藝也。以道為本,以藝為末,此始末之部秩也。”[62]

傅蘭雅學術二分的思路雖未充類至盡,但對后世西學書目影響很大。例如,《西學書目表》不僅認為“一切政皆出于學”,即具有現實操作性的“實事”之“政”源出于“虛理”之“學”,故《西學書目表》先學后政;而且,“門類之先后,西學之屬,先虛而后實,蓋有形有質之學,皆從無形無質而生也。故算學、重學為首,電化聲光汽等次之,天地人(謂全體學)物(謂動植物學)等次之,醫學、圖學全屬人事,故居末焉”[63]。這樣,“西學”各門類遂呈現為一個層次分明、邏輯清晰的統一體系,從而也深化了對西學及其具體科目的認識。這種對西學之學理與實事二分體系的建構,也成為《東西學書錄》等后世西學書目效法的主要原則。

(4)因書設類

傅蘭雅對“西學”體系雖有相對完整的認知,但翻譯館主要聚焦于廣義的格致,并圍繞與軍工有關的學理與技術而展開圖書的譯印工作,這既是《譯書事略》的編目前提也決定了它可能的類別選擇。由此導致的“因書設類”,既使類目設置缺乏學科系統性,也帶來了各類目實際著錄文獻數量的多寡不均。

首先,缺乏學科系統性。

西學雖然包括教、政、格致三大類別,但翻譯館為了迎合洋務派“自強”的訴求,主要譯刊并著錄了廣義的格致類西書。雖然“西國所有格致門類甚多、名目尤繁”[64],但表8所列15個類目遠遠不能包舉格致的所有門類。傅蘭雅指出:“平常選書法為西人與華士擇其合己所緊用者,不論其書與他書配否,故有數書如《植物學》《動物學》《名人傳》等,尚未譯出。”[65]所以,植物學、動物學、人物傳記等類目皆不見臚列。另外,“博物學”類目實際收錄《聲學》《光學》(2種)、《三才紀要》《電學》《格致啟蒙·格致》6種文獻,實為物理學及其各分支學科,但因各分支門類所收文獻頗少而沒有列出聲學、光學等小目。梁啟超認為:“制造局首重工藝,而工藝必本格致,故格致諸書,雖非大備,而崖略可見。”[66]這一判斷是立足于1896年他編制《西學書目表》的年份,而非指1880年傅蘭雅撰寫《譯書事略》之時。

嗣后,《西學書目表》將所收西書分為學、政、雜三類,三者又分別細分為13、10和5小類;《增版東西學書錄》的正文將所收“東西書”分為31大類,許多大類再復分83小類,另以“附”的形式列出小類6個。如正文中,史志第一下分通史、編年、古史、專史、政記、戰記、帝王傳、臣民傳;政治法律第二下分政治、制度、律例、刑法。顯然,后世書目對西學類目的劃分日趨完善,不僅“格致與制造”的細分益趨合理,也補充了《譯書事略》所缺失的“西政”類目。

其次,既有類目的文獻數量不平衡。

誠然,官方主導的洋務派文化戰略決定了翻譯館譯印圖書的對象范圍,后者又是《譯書事略》類目設置的前提,并決定了各類目圖書的數量。傅蘭雅曾曰:“另有他書雖不甚關格致,然于水陸兵勇武備等事有關,故較他書先為講求。”[67]因此,如表8所示,算學測量(22/2)與醫學(2/1)兩個類目實際著錄文獻數量即多寡懸絕;造船(0/3)、國史(0/5)、交涉公法(0/2)等類目皆未有已刊成品,但又各有數量不等的待刊之書,則典型地反映了譯印先后的刻意選擇。如果說,造船類“已刊”和“未刊”文獻之比為0:3,是因為“造船方面的技術過于專門化,西方譯員也不是專業技術人員,他們也需要一個學習過程”[68],而跟作者對“造船”文獻重要性的認識關系不大;國史(0/5)、交涉公法(0/2)皆未有譯成之作而只有待譯西文原書,則直接與作者對兩類文獻“緊要”性的判定有關。

(5)空列類目以彌補“因書設類”導致的類目有限性

《譯書事略》15個類目的最后三類,皆只有西文原著而無漢譯成品,有些甚至尚未著手翻譯,但傅蘭雅亦預設了類目,見表9。

表9所列,預示著翻譯館對西學書籍的譯、刊,是有一個永續不息、值得持續期待和關注的過程。顯然,傅氏書目既立足現實,亦放眼未來,具有較長遠的愿景規劃,也在一定程度上彌補了“因書設類”而導致的類目有限性,這對后世西學書目同樣具有深刻的影響。例如,《西學書目表序例》在總結“(制造局)惟西政各籍,譯者寥寥,官制、學制、農政諸門,竟無完峽”后,指出:“今猶列為一門者,以本原所在,不可不購懸其目,以俟他日之增益云爾。”[69]亦即,官制、學制、農政等雖尚無對應文獻,但都在“西學”范圍之內,故亦列出其目。又如,趙惟熙《西學書目答問》“法學”類目下,作者指出:“凡公法、律例、賦稅、度支、條約、章程悉宜隸此,惟譯本只有公法、律例數種,余未及也。”[70]表明“法學”及其所分小類雖不實際收書(或僅收“數種”),但亦空列其目,從而達到對“西學”學術版圖的相對完整的勾勒。空列其目或“購懸其目”本質上是從西學“實際有什么”到“應該有什么”的認知轉變。降及《增版東西學書錄》,《西學書目表》“購懸其目”的類目和相關文獻,大多得到了補充。不僅如此,后者還增加了諸如“理學”等前者所不備的類目,且有進一步的細目劃分,反映了從1896年《西學書目表》到1899年的《東西學書錄》再到1902年的《增版東西學書錄》,西學文獻在品種和數量上的增益。

“因書設類”意味著類目設置直接由實際著錄的文獻品種和數量決定,而《西學書目表》以降的后續書目,一方面實際著錄的文獻品種和數量呈現積累性增長之勢,如1896年《西學書目表》正表著錄352種、附卷著錄293種,“國史”“交涉公法”等《譯書事略》尚無實際漢譯成品的圖書皆得到了補充,如“國史”(梁啟超改為“史志”)即著錄了28種;另一方面,“購懸其目”又突破了“因書設類”的局限,從而有助于在相對完整的意義上揭示“西學”的學科門類。這也是梁啟超《西學書目表》比《譯書事略》的分類體系更具合理性、因而對后世影響更大的主要原因。但掘井思源,仍當以《譯書事略》為近代第一部完全根據西方學科化原則為分類基礎的目錄。

綜上,《譯書事略》在中國近代目錄學史上具有開創新分類的首創之功,后世西學書目皆受其思想、方法和原則之沾溉。但“前修未密”,以梁啟超《西學書目表》為代表的后世書目既沿著《譯書事略》客觀主義之形式清單的方向繼有精進,又結合中國傳統目錄學主體介入的方式,積極發揮識語、提要、序言的作用,表達宏大的社會政治文化訴求,具有明顯的淑世情懷。

參考文獻

1張美平.江南制造局翻譯館的譯書活動及其影響[J].中國科技翻譯,2009(4):48-51,41.

2費正清.劍橋中國晚清史(下卷)[M].北京:中國社會科學出版社,1985:196.

3傅蘭雅.江南制造總局翻譯西書事略(二)[J].格致匯編,1880(6):9-11.

4同3.

5同3.

6同3.

7梁啟超.中國近三百年學術史[M].北京:東方出版社,2004:28.

8姚名達.中國目錄學史[M].上海:上海書店出版社,1984:218.

9王韜.泰西著述考[M].長洲:王韜淞隱廬,1889:2-3.

10傅蘭雅.江南制造總局翻譯西書事略(一)[J].格致匯編,1880(5):10-11.

11同8:143-144.

12王宗揚.江南制造局翻譯書目新考[J].中國科技史料,1995(2):3-18.

13賈步緯.量法代數[M].上海:則梅山房本,1872:書名頁

14金朝柄.康熙愛數學[J].文史月刊,2011(2):76-78.

15賀江楓.師夷長技以為師--以天津機器局的朝鮮學徒為個案研究[J].中國經濟史研究,2009(4):147-154.

16梁啟超.西學書目表[M]//中國史學會編.戊戌變法(第一冊).上海:上海人民出版社2000:448.

17嚴復.論世變之亟[M]//王栻,主編.嚴復集.北京:中華書局,1986:1.

18同3.

19姜鳴.李鳳苞[M]//沈渭濱,主編.近代中國科學家.上海:上海人民出版社,1988:161.

20李章鵬.“列國歲計政要”的翻譯出版及其意義[J].統計研究,2015(9):104-109.

21原付川,姚遠,衛玲.《西國近事匯編》的期刊本質及其出版要素再探[J].今傳媒,2010(5):104-106.

22錢存訓.近世譯書對中國現代化的影響[J].文獻,1986(3):176-204.

23徐維則.東西學書錄[M]//熊月之.晚清新學書目提要.上海:上海書店出版社,2014:敘例:4.

24同10.

25梁啟超.《飲冰室合集》集外文(下冊)[M].夏曉虹,輯.北京:北京大學出版社,2005:1149.

26同23:93.

27同23:126.

28同23:6.

29同3.

30同10.

31同3.

32林立強.明至清末譯書書目的狀況和評價[J].東南學術,1999(3):106-109.

33同23:3.

34同23:9.

35同10.

36同10.

37同10.

38同10.

39李鴻章.上海機器局報銷折[M]//顧廷龍,戴逸,編.李鴻章全集(第 6 冊奏議六).合肥:安徽教育出版社,2008:413.

40同3.

41孟昭晉.書業書目概說[J].青海圖書館,1982(3):45-48.

42同25:1130.

43康有為.日本書目志[M]//姜義華,張榮華,編校.康有為全集(第三集)北京:中國人民大學出版社,2007:290.

44同32.

45同8:404.

46傅榮賢.論古代提要和現代摘要的文獻觀[J].圖書情報工作,2016(6):26-31.

47同25:1121.

48同25:1125.

49同16:455.

50同10.

51同10.

52同10.

53[美]班乃特.傅蘭雅譯著考略[M].哈佛:哈佛大學東亞研究中心,1967:23.

54同10.

55梁啟超.論譯書[M]//變法通議.北京:華夏出版社,2002:64.

56同3.

57同10.

58同8:141.

59徐珂.清稗類鈔(第八冊)[M].北京:中華書局,1986:4032.

60同16:449.

61傅榮賢.“辨章學術考鏡源流”正詁[J].圖書館理論與實踐,2008(4):53-56.

62章學誠.校讎通義[M].王重民,通解.傅杰,導讀.田映曦,補注.上海:上海世紀出版集團,2009:126.

63同16:499.

64同10.

65同10.

66同16:449.

67同10.

68張增一.江南制造局的譯書活動[J].近代史研究,1996(3):212-223.

69同16:449.

70趙惟熙.西學書目答問[M]//熊月之.晚清新學書目提要.上海:上海書店出版社,2014:575.

作者單位:揚州大學文學院,揚州,225002

收稿日期:2018年1月23日