安徽壽縣蒼陵城出土商代青銅器年代及相關問題

朱華東 王建國

(1.安徽大學歷史系 安徽合肥 230039;2.壽縣博物館 安徽淮南 232200)

內容提要:安徽壽縣蒼陵城組青銅器以鐃、大刀、鉞為代表,至少屬于中等貴族墓葬的規格。該墓出土銅器組年代較一致,屬于殷墟二期晚段至三期早段,其年代填補了安徽沿淮河地區商代青銅器編年的空白,對探討商文化在沿淮地區影響力的變遷以及安徽商代青銅文化的內涵等問題具有積極意義。

安徽蒼陵城遺址位于淮河中游南岸,東距壽縣縣城15公里,1958年調查時被發現,1983年考古工作人員曾在此處做過小規模試掘,但所獲遺物主要屬于戰國至漢代,與壽春城基本同期。2001年在淮河水道拓寬工程中,于此地出土數件青銅器,后經追繳,共得完整器7件[1],現藏于壽縣博物館,包括簋1、鐃1、鉞1、矛3、刀1件,另有刀的殘塊2片,應屬另一個體。該組銅器屬同組的可能性較大,盡管器物總量不大,但其發現在淮河流域商代青銅器研究中卻具有重要地位,本文擬就其年代及性質等問題做進一步研究。

一、年代

簋,壽藏︰3150,通高9.3、口徑17.1厘米。無耳,敞口,束頸,垂鼓腹,高直壁圈足(圖一︰1;彩插八︰1)。上腹飾云雷紋。器外壁可見織物包裹的痕跡。從鑄型來看,此簋器壁范痕明顯,共三條,自器口貫穿至圈足底部。可知鑄型由三外范、一塊腹芯、一塊圈足芯組成。但澆口位置不清晰,參考周邊同類器,整器或為倒澆成型,澆口可能設在圈足底緣。

殷墟時期的銅簋始見于殷墟二期,二、三期時較流行無耳簋,至殷墟三期后雙耳簋漸多,并逐漸取代了無耳簋。依腹部造型可將無耳簋分為斜腹和鼓腹兩大類,蒼陵城簋屬于后者。銅簋造型的演變有一定規律,器高漸低,腹部也由深漸淺,但圈足普遍性地略有加高,腹部最大徑也由上、中腹移至下腹[2]。

蒼陵城簋口徑與腹部相當,腹部有一定弧度,最大徑略偏下腹,腹部形態上介于河南安陽郭家莊東南M26︰26簋[3]和郭家莊M160︰33簋[4]之間,前者為殷墟二期晚至三期早段器,后者屬于殷墟三期晚段。高圈足在殷墟二三期之際的銅簋上也可見到,如安陽殷墟花園莊M54[5]出土的2件簋,其中的有耳簋(M54︰171)就有高直壁圈足,而無耳簋(M54︰177)圈足則明顯低矮。該墓相當于殷墟二期晚段。就現有資料綜合而言,此類樣式無耳簋應流行于殷墟三期。

從紋飾看,殷墟二、三期之際的簋紋飾多數飽滿,常以乳丁紋、雷紋為主紋,頸部、圈足飾以小獸面紋、云雷紋等輔紋,層次豐富。而蒼陵城簋僅有頸部一周雙層云雷紋為飾,花紋顯得簡潔疏朗,與殷墟三期無耳簋的裝飾特征較相似。云雷紋在殷墟青銅器中少見,在殷墟地區此紋飾也僅偶見于殷墟二期銅器之上[6]。與蒼陵城簋相似的紋樣可見于皖南郎溪出土錐足鼎[7]上,其腹部飾一周連續的雙層云雷紋。其年代或略早于蒼陵城簋。綜上考慮,蒼陵城簋可定在殷墟三期偏早階段。

鉞,壽藏︰3151,通長18.5、刃寬10.5、內長7.2、寬4.7厘米,屬于商代常見的直內式鉞(圖一︰2;彩插八︰2)。弧刃一側鉞身可見一道與刃同弧度的棱線。鉞身有側闌,近闌處2扁穿,內中央另設一處小圓穿。鉞身銹蝕較重,未見紋飾。該式鉞刃口兩側較對稱,刃角幾乎不外侈。

該鉞屬于中小型鉞,與安陽小屯M5︰799[8]這類通長39.5、刃寬37.3厘米的大型鉞比較,其尺寸明顯偏小,且裝飾簡單。蒼陵城鉞與安陽大司空村M539︰40鉞[9]基本相同,該器通長22.4、刃寬16.8、內長7、寬7.6厘米,屬于殷墟二期晚段。如從鉞刃部特征看,也與婦好墓鉞相似。故可將此鉞定在殷墟二期偏晚段。

沿淮河地區出土銅鉞材料較豐富。上游沿岸的河南羅山天湖墓地[10]M18、M28分別出土1件,兩墓屬于殷墟晚段,所見鉞的刃部外侈,而內部較寬,這些特征也說明其年代要明顯晚于蒼陵城鉞。安徽沿淮一帶的蚌埠、阜南曾征集過3件夾內式鉞,均為小型鉞,未曾著錄。其中2件鉞身較窄長,其特征流行于二里崗上層時期。1件鉞身呈拱門狀,弧狀刃角,也屬殷墟早期階段。

刀,2件。壽藏︰3155,較完整,刀尖殘,殘長32.5、刀身最寬處7厘米(圖一︰5;彩插八︰3)。刀背斜直,微弧,行至刀尖處向上弧起并攢尖。刀身近背處有二扁穿,便于接柲。刀脊有一條紋飾帶,但銹蝕過重,具體紋樣不詳。壽藏︰3156,僅余2塊長條形殘片(圖一︰6),缺損較多,依其弧度判斷,大體推斷為另一件刀所有。2塊殘刀片寬度相近,背有一定弧度,可見2扁穿,刀刃較平直,刀柄呈短細的條狀。依刃、背部位的弧度推測,應屬于卷頭刀式樣,原長應在40厘米以上。

依造型,蒼陵城刀與殷墟出土的“脊背式”大刀近似,刀尖上翹,刀身略彎,背有鏤空棱脊,刀柄短而寬,多屬于殷墟二、三期,如小屯M5出土大刀(M5︰1169)[11],通長45.7厘米。但蒼陵城刀脊設有扁穿,這種特征在殷墟出土的“脊背式”大刀中罕見,或為一類地方新樣式。類似的多穿常出現在刀頭呈弧卷并后翻的“卷頭刀”式樣上,該式刀刃部平直,至頂部則呈直角狀外翻,刀背常設2—3穿,如花園莊M54出土的3件大刀(M54︰87、88、94)[12],通長約44厘米。故可以將蒼陵城出土刀擬定在殷墟三期早段。

在整個沿淮河地區,大型刀目前也僅見此2件,其發現對判定該銅器群組的性質及其所屬墓葬級別具有重要價值。

矛,共3件,尺寸、式樣相同,2件完好,1件鋒刃殘損。壽藏︰3152,通長23.3、矛葉最寬處7.5、骹最大徑3.5厘米(圖一︰3;彩插八︰4)。皆屬于束腰形葉矛,葉收于骹下端,離骹末尚有一定距離,兩側各一處穿孔,橢圓形骹。花園莊M54:37矛、殷墟西區墓葬M917:5矛[13]之造型均可與之對比,屬殷墟二期晚段至三期早段。沿淮地區類似的束腰形矛僅在羅山天湖墓地出土1件[14],發掘報告認為該墓略晚于婦好墓,可從。從造型看,其略呈圓弧狀的矛葉與天湖矛更為接近,或屬于同一文化區域內的產物。

鐃,整個沿淮地區僅見此1件。壽藏︰3149,通高13.7、銑間11.2、柄長5厘米(圖一︰4;彩插八︰5)。鐃體呈合瓦形身,兩面均可見獸頭式獸面紋(圖二),直銑,弧于。正鼓部微凸。甬下粗上細,下部設箍,近舞部設圓穿。可與殷墟花園莊M54出土3件一組的鐃比較,分別高17.6、14.4、12.3厘米,銑間14.2、11.8、9.6厘米,兩面飾獸面紋,屬殷墟二期偏晚階段[15]。所飾獸面紋犄角呈扁C形,線條粗而圓鈍,其特征與蒼陵城鐃所飾獸面幾乎一致。時間與之相近的小屯M5出土編鐃5件,總體偏小,最大一件為14.4厘米,造型上也可比較[16]。

歷年來在安徽長江流域的潛山、廬江、青陽、馬鞍山等地出土過商代大鐃[17],但其分布的界線多局限于長江沿岸地區。此類大鐃是南方地區商代典型銅器,多單件出土,或與祭祀活動使用有關。小鐃目前主要出自殷墟,在河南局部、山東、陜西等地也有零星發現,此次壽縣小鐃的出土,屬于該器發現的最南界,可將小鐃的出土范圍擴至淮河一線。

除該組集中發現外,20世紀80年代壽縣文博部門揀選到一件銅斝(壽藏:948)[18]。通高28.6、口徑15.4厘米(圖三;彩插八︰6)。該斝體較短粗,敞口,鼓腹,下腰微束,平底,下接三粗錐足,足微外撇,且完全封閉。口沿上立傘形柱,并位于口沿近中線處。上下腹部均飾獸面紋,除乳丁狀凸目外,獸面結構由若干小雷紋組合而成。腹分三范,范線位于足外側中線的延長線之上。鋬外中縫可見范線,對應鋬腹也有一道相應鑄痕,屬于中商至殷墟早期新出現的鑄造方式[19],從而保證了鋬兩側紋飾帶的相對連續。該斝或與蒼陵城有一定關聯,但其年代要早于蒼陵城組,如系出自該地,則為推定蒼陵城使用時限提供了資料。

綜上可知蒼陵城組銅器造型集中于殷墟二、三期之際,所代表的墓葬年代下限屬于殷墟三期偏早。

二、組合形式

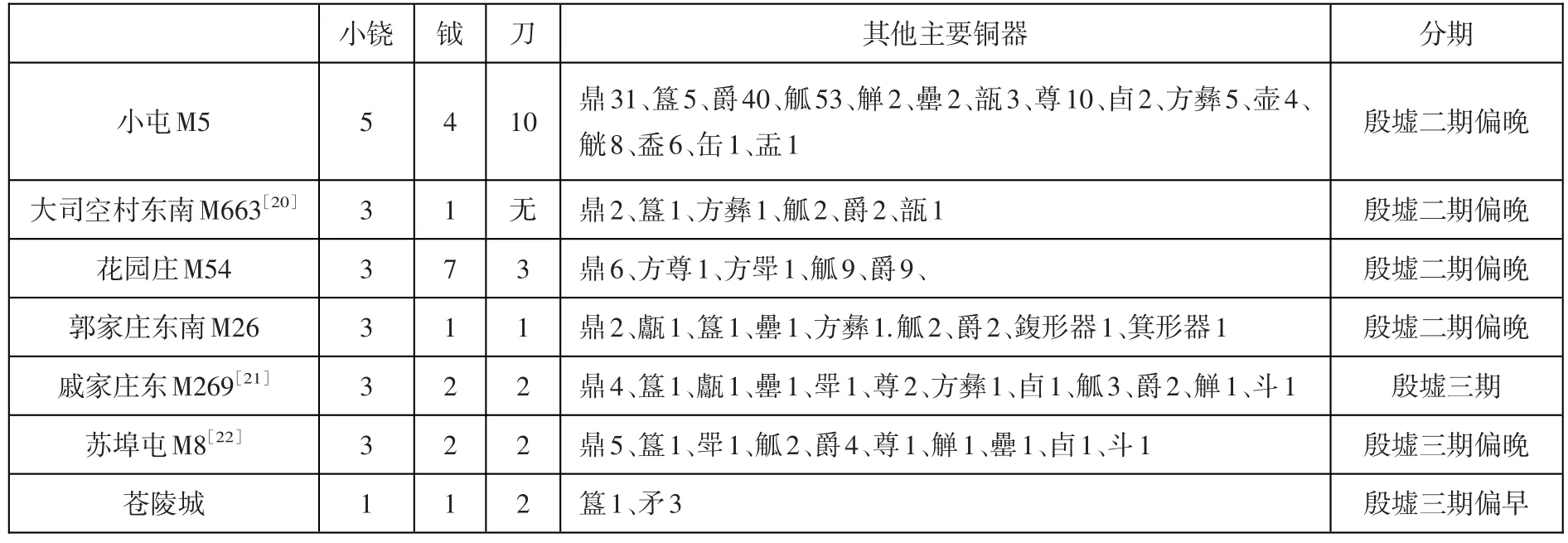

蒼陵城組銅器數量不多,僅有5類8件,但其組合形式較豐富,尤其是集鐃、大刀、鉞為一體的組合方式,在淮河流域商代青銅器組群中罕見,在殷墟及其周邊地區也屬較為重要的發現,往往是大中型墓葬的常見配置。下文將利用相關墓葬材料及相應器類加以對比(表一)。

表一墓葬中,以山東青州蘇埠屯M8規格最高,甲字形,墓室面積近50平方米。另五墓皆無墓道,其中小屯M5和花園莊M54略大,墓室面積分別達到22和15平方米,隨葬品也最豐富。其余三墓面積偏小,均不及10平方米。就器物埋藏情境看,鐃常與容器類混置,鉞、刀等兵器也常集中擺放,如在蘇埠屯M8中,兵器置于棺的兩側,鉞、刀則在棺兩側各擺放1件,具有一定象征意義。

所見可比較器類中,鐃大小相次,皆成編列的形態,以3件一組最為常見。蒼陵城組僅出單件,其尺寸在成編的鐃中也僅屬中小型,存在散失的可能性較大。上述墓例中,出土鉞如成對出土,則形制相同。如出土數量較多,則分不同類型,在尺寸上也有區別,如小屯M5出土鉞4件,2大2小,花園莊M54鉞分3式,包括大鉞1件。出土銅刀的尺寸也與等級有關,且存在大、小型刀搭配的情況,但式樣基本相同。如小屯M5刀4長6短,均為刀脊帶扉棱的樣式;花園莊M54規模與小屯M5相當,3件刀均長約44厘米;其余各墓出土銅刀長度均在30厘米以下。在其他器類中,簋多為無耳圈足簋,但小屯M5和安陽戚家莊M269也各出1件雙耳簋。各墓均有銅矛出土,內含一定比例束腰形矛,銎末帶雙鈕的柳葉形矛或與之搭配使用。但束腰矛長度普遍較柳葉矛長,柳葉矛長度一般在20厘米以下。數量在已知可比較的三個墓例中,大司空M663和花園莊M54兩者比例約為1:2。

表一// 銅器組合對比表(單位:件)

蒼陵城組銅器為偶然性出土后收繳所得,原埋藏情境已喪失,銅器組合也不完整。參考上述墓葬資料推知,其所屬墓葬至少可達到中型墓葬規模。組合中,原應涵蓋食器、酒器、樂器、兵器等幾個大類,至少還應包括鼎及部分酒器。具體到各器類中,如鐃、鉞、矛,其數量可能也存在一定缺失。

三、意義

自20世紀40年代以來,在安徽淮河段沿岸的阜南月兒河、嘉山(明光)泊崗、潁上王崗等地發現了幾個批次的商代青銅器組群[23],初步勾勒出商文明在沿淮河中下游地區存在的面貌。但由于銅器材料有限,學者們對該地域青銅文化內涵的認識也僅局限于上述群組中。如朱鳳瀚將安徽商代銅器材料納入商后期,將泊崗組、月兒河組定在殷墟早期,而將潁上銅器歸為殷墟晚期[24]。陳佩芬在分析安徽淮河流域商代銅器材料中也有類似年代判斷[25],但認為月兒河組屬于商中期至殷墟早期之際。如按殷墟銅器的四期分法[26],月兒河、泊崗銅器屬于殷墟一期或略早,王崗銅器為殷墟四期,而在殷墟二、三期,因沒有相應材料支撐而出現大段空白,導致學界對殷墟二期后商王朝對淮河一線的控制力以及一些屬于殷末銅器的定性產生疑惑。

現有陶器和銅器材料表明,中原商族至遲在二里崗上層時期就已越過淮河到達江淮西部地區,并以據點形式占據著重要的水路交通節點。此舉與中原商王朝經略江淮,控制長江沿岸銅礦資源的目的有密切關聯。上述銅器組均位于臨淮一線,且多為淮河支流入淮口附近地區,戰略地位突出。如殷墟早期的月兒河銅器組與安徽阜陽臺家寺遺址[27]密不可分,經過近幾年的發掘,可以確認該遺址是一處貴族生活區,發現大型宮殿建筑、青銅器鑄造作坊、墓葬等遺跡現象。遺址使用年代自中商至殷墟一期之間,與所見銅器年代相當。泊崗組銅器基本與月兒河組同期,據早年的調查發現此處屬于一處商周遺址[28],但其延續時間不明。潁上銅器出土地點集中在潁河入淮口附近,但并未見與之依存的遺址,而所見銅器也多爵、觚、觶等小件酒器,僅見少量食器,有鼎、甗、簋等[29],所代表族群的規模與實力相對弱勢。壽縣蒼陵城西距潁河入淮口水路也不過10余公里,大致位于淮河南岸最大支流淠河的入淮口東側,戰略位置也同樣顯著,而其所在的淮河段在春秋以后的商貿中心地位愈發突出(圖四)。

總之,安徽壽縣蒼陵城銅器組的發現很有意義。首先,該組銅器具有典型的殷商風格,尤其是鉞、大刀、小鐃為安徽首次所見,極大地豐富了淮河流域商代青銅文化的內涵。其次,為研究中原和淮河沿岸青銅文化關系及商文明在淮河流域的變遷提供了不可多得的材料。蒼陵城組銅器有承上啟下的作用:上可以與殷墟一期的阜南月兒河組銅器聯系,至少說明在殷墟二期后,生活在淮河中游的族群與中原商族依舊保持密切交往;下可與潁上沿淮銅器地點聯系起來,盡管兩者之間尚存缺環。這些材料也可與淮河上游的羅山天湖商代墓地相呼應,反映出殷墟二期后,商文化的影響力在淮河一線依舊強烈。但從安徽沿淮出土的不同階段商式銅器來看,使用者的實力也逐漸萎縮,從這幾處地點銅器的出土數量、工藝水平等方面均可反映出來。再者,蒼陵城部分銅器的紋飾、造型等在殷墟地區不常見,也或能反映出淮河沿岸區域商代青銅器的若干地方風格。

[1]a.安徽大學等:《安徽江淮地區商周青銅器》,文物出版社2014年,圖版003、004;b.王建國:《探析安徽壽縣蒼陵城遺址始建年代》,《大眾考古》2015年第1期;c.王建國:《安徽壽縣蒼陵城遺址出土商代器物淺論》,《文物天地》2015年第12期。

[2]岳洪彬:《殷墟青銅禮器研究》,中國社會科學出版社2005年,第56—57頁。文中將此類簋歸為Bb類。

[3]中國社會科學院考古研究所安陽工作隊:《河南安陽市郭家莊東南26號墓》,《考古》1998年第10期。

[4]中國社會科學院考古研究所:《安陽殷墟郭家莊商代墓葬——1982年—1992年考古發掘報告》,中國大百科全書出版社1998年。

[5]中國社會科學院考古研究所:《安陽殷墟花園莊東地商代墓葬》,科學出版社2007年,第68—222頁。

[6]同[2],第224頁。

[7]安徽大學等:《皖南商周青銅器》,文物出版社2006年,圖版5。郎溪鼎所飾雙層云雷紋與蒼陵城簋相仿,但與二里崗時期更為舒朗的云雷紋差異較大,筆者認為該鼎或屬于殷墟偏早階段。

[8]中國社會科學院考古研究所:《殷墟婦好墓》,文物出版社1980年,第105頁。

[9]中國社會科學院考古研究所安陽工作隊:《1980年河南安陽大司空村M539發掘簡報》,《考古》1992年第6期。

[10]河南省信陽地區文管會、河南省羅山縣文化館:《羅山天湖商周墓地》,《考古學報》1986年第2期。

[11]同[8],第101頁。

[12]同[5],第135—139頁。

[13]中國社會科學院考古研究所安陽工作隊:《1969-1977年殷墟西區墓葬發掘報告》,《考古學報》1979年第1期。

[14]同[10]。

[15]同[5]。

[16]同[8],第100頁。

[17]a.同[1]a,圖版043、044;b.安徽省文物局:《安徽館藏珍寶》,中華書局2008年,圖版011;c.同[7],圖版3。

[18]同[1]a,圖版014。

[19]張昌平:《二里頭文化至殷墟文化時期青銅器鋬的鑄造技術及其發展》,《文物》2016年第9期。

[20]中國社會科學院考古研究所安陽工作隊:《安陽大司空村東南的一座殷墓》,《考古》1988年第10期。

[21]安陽工作隊:《殷墟戚家莊269號墓》,《考古學報》1991年第3期。

[22]山東省文物考古研究所、青州市博物館:《青州市蘇埠屯商代墓發掘簡報》,《海岱考古》(1),科學出版社1989年。

[23]a.葛介屏:《安徽阜南發現殷商時代的青銅器》,《文物》1959年第1期;b.葛治功:《安徽嘉山縣泊崗引河出土的四件商代銅器》,《文物》1965年第7期;c.阜陽地區博物館:《安徽潁上王崗、趙集發現商代文物》,《文物》1985年第10期;d.馬人權:《安徽潁上縣出土一批商周青銅器》,《考古》1984年第12期。

[24]朱鳳瀚:《中國青銅器綜論》,上海古籍出版社2009年,第1207—1208頁。

[25]陳佩芬:《殷墟以外的商代晚期青銅器》,《中國青銅器全集》(4),文物出版社1998年。

[26]鄭振香、陳志達:《殷墟青銅器的分期與年代》,《殷墟青銅器》,文物出版社1985年,第27—78頁。

[27]武漢大學歷史學院考古系、安徽省文物考古研究所:《安徽阜南縣臺家寺遺址發掘簡報》,《考古》2018年第6期。

[28]南京博物院:《南京博物院藏安徽文物選介》,《東南文化》1991年第2期。

[29]甗、簋未著錄,潁上縣文物管理所資料。