農民土地觀念與瓊崖早期革命*

楊 娜 葉新璐

土地與農民關系最為密切,農民也最看重土地。這種密切關系使得農民的土地觀念相較于其他階層更為清晰而強烈。中國共產黨早期革命也是以如何“普遍地徹底地”解決農民的土地問題作為“戰勝一切敵人的最基本的條件”注《毛澤東選集》第4卷,人民出版社,1991年,第1252頁。。通過模仿蘇聯土地革命的做法,在總結浙江、湖南、廣東等地農民運動經驗的基礎上,中共形成了土地革命早期對土地問題的普遍認識,并上升為土地革命的綱領性文件,指導全國其他地區的土地革命斗爭。然而,在從認識到具體實踐的轉化過程中,瓊崖地區的土地革命由于受到該地區特殊社會生活的影響,農民傳統的土地觀念根深蒂固,使得該地區的土地革命未能如內地一般順利開展,瓊崖早期革命也一直未能取得顯著成就。因此,針對瓊崖地區的土地革命,無論是瓊崖特委在制定工作計劃還是廣東省委在點評指導瓊崖革命的工作時都多次提到“農民對土地觀念極不明了”注《廣東省委擴大會議記錄(節錄)》(1928年4月13日),《瓊崖革命根據地財經稅收史料選編》(一),海南人民出版社,1984年,第18頁。“農民對于土地觀念模糊不清”注《瓊崖工作計劃大綱(節錄)》(1928年),《瓊崖革命根據地財經稅收史料選編》(一),第34頁。,折射出民眾的土地觀念與中共對土地問題的認識的差異。更為重要的是,為了推進瓊崖土地革命,廣東省委要求瓊崖特委參照廣東潮汕海陸豐地區土地革命策略進行推進,加劇了廣東省委革命策略與瓊崖地區土地革命具體實踐之間的矛盾,造成了瓊崖第一次土地革命的失敗。[注]陳永階、李國榮:《試論瓊崖革命根據地早期的土地革命斗爭》,《海南大學學報(社會科學版)》1984年第2期。本文以土地觀念作為分析視角,比較中共早期對土地問題的認識與瓊崖農民土地觀念的異同,探討瓊崖共產黨人在土地革命過程中如何理論聯系實際,推動瓊崖早期土地革命的開展。

一、中國共產黨早期對土地問題的認識

土地觀念泛指人們對土地的基本觀點與看法,包括對土地自然屬性與社會屬性的認知與理解。因此,土地觀念既肯定土地為一種綜合性的自然資源,能為人類生存發展提供各種可能的物質支撐,又強調人們在對土地自然屬性的開發、利用和占有的過程中,圍繞土地形成的人與土地、人與人之間的社會關系,賦予土地社會屬性,如土地價值、權屬關系、支配關系等。其中,土地權屬關系是社會屬性的核心內容,在不同社會形態下突出表現為土地所有制性質。

對于土地社會屬性尤其是中國的農地關系,早期的中國共產黨人已有明確的認識并呈現出層次性。一是清楚土地之于農民的重要性。毛澤東在《湘江評論》創刊詞中指出:“世上什么問題最大?吃飯問題最大!”土地作為廣大勞苦大眾賴以生存的生產資料,直接關乎民眾生計。二是看到了少地無地農民生活的艱難。農民“既無充足的農具,又無資金,肥料不足,土地歉收,送租之外,所得無幾,更需要出賣一部分勞動力。荒時暴月,向親友乞哀告憐,借得幾斗幾升,敷衍三日五日,債務叢集,如牛負重”[注]《毛澤東選集》第1卷,人民出版社,1991年,第7頁。,他們“終歲勤苦耕作甚至不能供養妻子兒女”[注]《建黨以來重要文獻選編(1921—1949)》第2冊,中央文獻出版社,2011年,第89頁。。三是認識到不合理的土地權屬關系是民眾生活艱難的根源。“中國享有土地及使用土地的制度在經濟上有一種半封建半宗法的階級關系,而政治上便是一種官僚軍閥任意凌虐農民的景象,因此,農民經濟破產得不堪言狀,而農民變成失業游民的速度非常之快(民國三年有五千九百萬農戶,民國七年只剩了四千三百萬農戶;民國三年只有荒地三億五千萬畝,民國七年便增加到五億五千萬畝)。”[注]《建黨以來重要文獻選編(1921—1949)》第2冊,第75頁。這種不合理主要是建立在土地私有制之上,并由此形成了階級的對立。

對于如何解決農民耕地問題,以調動農民參與農村土地變革的積極性,獲得農民對中國共產黨的認同,中共進行了漫長而艱辛的探索。在馬克思主義的傳播過程中,中國共產黨人最初全盤接受了馬克思以及列寧關于土地國有的思想。1921 年7月通過的《中國共產黨第一個綱領》指出,要使“土地”等生產資料“歸社會公有”,實現的方式是“沒收”[注]《建黨以來重要文獻選編(1921—1949)》第1冊,中央文獻出版社,2011年,第1頁。。沈定一、彭湃等遂在浙江蕭山和廣東海豐等地成立農民協會,推動“限田”“限租”的農民運動。這些實踐斗爭經驗使中共初步形成了“耕地農有”的思想。1922年6月15日,《中國共產黨對于時局的主張》進一步指出:“沒收軍閥官僚的財產,將他們的田地分給貧苦農民。”[注]《建黨以來重要文獻選編(1921—1949)》第1冊,第98頁。總體而言,此時中共的“耕地農有”思想更多是一種設計,模糊地形成了土地作為生產資料對農民之重要性的認識。

隨著革命實踐的深入,中共對農民的窘境及其與革命的聯系有了更深刻的認識。首先,中共二大指出了中國農民的重要性,“中國三萬萬的農民,乃是革命運動中的最大要素”[注]《建黨以來重要文獻選編(1921—1949)》第1冊,第131頁。;繼而,中共三大指出農民正遭受著反動階級的壓迫,表達了保護農民利益的必要,把“對于工人農民之宣傳與組織”作為黨“特殊的責任”,把“引導工人農民參加國民革命”作為黨的“中心工作”[注]《建黨以來重要文獻選編(1921—1949)》第1冊,第277頁。。1925年中共四大對于動員農民的具體策略與措施有了新的突破,當時中共認識到,“農民問題在中國尤其在民族革命時代的中國,是特別的重要。中國共產黨與工人階級要領導中國革命至于成功,必須盡可能地系統地鼓動并組織各地農民逐漸從事經濟的和政治的爭斗”[注]《建黨以來重要文獻選編(1921—1949)》第2冊,第239頁。。所以,中共提出要“從目前的實際問題入手”來“宣傳農民、組織農民”[注]《建黨以來重要文獻選編(1921—1949)》第2冊,第240頁。。然而,這種行動只是集中在反抗地主、苛稅、匪禍、興辦水利等方面,并沒有從根本上觸及土地所有權和分配問題。中共五大通過的《土地決議案》明確提出:“土地國有確系共產黨對于農民問題的黨綱上的基本原則”,“共產黨將領導農民從事于平均地權的斗爭,向著土地國有、取消土地私有制度的方向,而努力進行”,“土地再行分配,方能使土地問題解決”。[注]《建黨以來重要文獻選編(1921—1949)》第4冊,中央文獻出版社,2011年,第191頁。中共不但明確了土地問題之于農民、之于中國革命的意義與重要性,而且還提出將國民革命、實現土地國有作為解決土地問題的根本方法與策略。1927年八七會議通過的《告全黨黨員書》進一步提出,“土地革命問題是中國資產階級民權革命中的中心問題”[注]《建黨以來重要文獻選編(1921—1949)》第4冊,第420頁。,確定實行土地革命和武裝起義的總方針。至此,中共在對土地問題進行一段時間的摸索與探求之后,認識到中國的土地問題本質上就是中國土地所有制問題,“土地制度的徹底改革,是現階段中國革命的一項基本任務”[注]《毛澤東選集》第4卷,第1252頁。。

概言之,中共對土地問題的認識有著一套非常清晰的邏輯:土地有自然屬性與社會屬性,其中社會屬性決定了土地的所有制形式,決定了人與土地、人與人之間的關系乃至階級關系;在中國土地私有制的前提下,地主占有絕大部分土地,直接造成了中國農民被剝削被壓迫的慘狀;農民作為一個整體非常渴望獲得土地,但若按當時社會合理渠道獲得土地則無法徹底解決農民整體性的貧困與被壓迫;可行的渠道就是從根本上改變土地所有制形式,即變土地地主所有為耕地農有;耕地農有的前提在于建立政權,實行土地革命,即革命(獲得可分配土地)——建立政權(改變土地權屬關系)——土地分配(實現耕地農有)的邏輯。而這個邏輯要有現實可操作性,關鍵在于能否獲得可分配的土地,即能否順利開展土地革命且獲得勝利。中共認為,革命不是個體行為,而是一個整體性的行動;這個整體性的范圍是有邊界的,包括了工人和農民,而農民是整個行動的重要支撐力量;農民能否被動員和參與直接決定了中國革命能否取得勝利,也決定了土地問題能否得到根本性解決。因此,農民參與革命是整個中國革命勝利的關鍵,農民整體性的覺醒以及被動員是中共對土地問題的認識的邏輯起點。

二、瓊崖革命早期農民的土地觀念

土地作為生產資料是中國農民的立身之本,一直為農民所倚重。因土質、數量等特殊屬性,又衍生出農民對土地利用、土地數量以及可供謀生路徑的不同,進而折射出農民土地觀念的差異,如對于土地的依賴意識、價值意識以及權屬意識的不同。因而,探討瓊崖地區土地的社會狀況可以反映該地區早期農民的土地觀念。

20世紀初海南島的社會生活狀況雖與其他各省大同小異,但因土地數量與人口結構的差異性,使該地區的農民對于土地的依賴性有著明顯不同。

首先,海南土地使用的緊張程度未達到白熱化。據1925年的統計,全島共13個縣,已開墾的耕地面積為3344564畝,占土地總面積的6.846%,且這些耕地大部分集中在東北部沿海平原地帶[注]邢詒江:《瓊崖的農村經濟概況及其危機》,《新亞細亞》第6期,1925年。。這說明了海南的土地此時尚未被充分開發,仍存有大量荒地,緩解了民眾的生存壓力。同時,由于海南地處邊疆,加上瓊州海峽的阻隔,人口又向來不多,逐漸形成地廣人稀之貌。雖然海南地多,但農民對土地的開發非常有限。據《海南島志》記載,海南平常耕地及荒地面積有38880方里,占本島全面積的40%[注]參見陳銘樞總纂的《海南島志》數據統計,海南出版社,2004年,第47、52頁。其中,耕地面積占全島面積的20%,計19440方里強;荒地面積大約占全島面積的20%,計19440方里弱。。據臺灣總督府外事部殖產局調查團報告書所載(見表1),海南適合耕種的面積不多,僅占全島面積的13.48%。但據廣東省政府秘書處發表之調查結果顯示,海南農家平均耕地面積為9.99畝,合計3852700畝,僅占全島全部面積的10%。[注]陳植編著:《海南島新志》,海南出版社,2004年,第87、88—89頁。由此可見,海南可耕種土地仍有較大開發空間,土地使用的緊張程度遠不及其他地區。

表1 臺灣總督府外事部殖產局調查團報告書數據

資料來源:陳植編著:《海南島新志》,第87頁。

其次,從人口數量和構成看,海南農民中自耕農所占比重較高。關于是時海南人口的統計,由于缺乏正規調查,說法較多。瓊崖黨組織在文件中稱當時瓊崖人口300萬,其中農業人口240萬[注]《廣東省農民協會瓊崖辦事處會務報告決議案(節錄)》(1926年6月15日),《瓊崖革命根據地財經稅收史料選編》(一),第1頁。,占人口總數的80%。而《海南島志》則稱,1928年全島人口總數為2195645人,戶口數372900戶[注]陳銘樞總纂:《海南島志》,第123頁。。據1933年郵局調查,則為2145490人。另據1936年瓊崖綏靖委員會公署之統計,則為2199993人。而據臺灣總督府外事部《海南島農村事業開發參考資料》第9號估計,其人口合計為2351000人。[注]陳植編著:《海南島新志》,第81頁。基于此,不難估計20世紀二三十年代的海南人口約在230萬左右。其中,農業人口的比例亦未有精確數據,林纘春氏的調查為77%[注]陳植編著:《海南島新志》,第82頁。,結合上述瓊崖黨組織的數據,農民應占海南人口的70%至90%。此數據和其他省份并無明顯不同,只是在農民的具體構成上存在較大差別。例如,在1923年瓊東縣(今屬瓊海市)農村人口調查的人員構成中,“自耕農百分數16.66%,半自耕農百分數33.33%,佃農百分數16.66%,雇農百分數33.35%”[注]黃振彝:《民國二十二年瓊崖實業概況之回顧》,《瓊崖實業月刊》第4期“論著”,1934年1月20日,第1—4頁。。另據《瓊崖農村》一書所載關于文昌、瓊東、樂會、儋縣四縣農民調查資料,4縣農村共有52村,其中自耕農占76.18%,佃農、農工占23.82%;自耕農最多,佃農、農工最少,半自耕農(即中農)竟無存在[注]陳植編著:《海南島新志》,第84頁。。而據民國初年廣東省的統計數據顯示,全省農戶共計3925207戶,其中佃農1463865戶,占農戶總數的37.3%;自耕農1316500戶,占33.5%;半自耕農1114842戶,占29.2%[注]馮和法編:《中國農村經濟資料》,上海黎民書局,1933年,第931頁。。這說明海南島內雖然存在階級分化,但階段矛盾并沒有其他地區表現得那么尖銳。

再次,從耕地產量上看,年單位產量明顯比內地高。海南有獨特的氣候環境,非常適合糧食作物和熱帶作物的生長,天然的溫室大棚基本實現了糧食作物的隨種隨長。水稻在沿海各縣市可實現一年三熟,四季瓜果飄香,如木瓜、椰子等作物極少蟲害且產量較大。此外,野菜野果種類豐富且極易生長、采摘。因此,和其他地區相比,海南民眾相對沒有完全陷入民不聊生之境,在糧食供給不足時,有大量野果野菜作為替代品,生存壓力相對較小,這在某種程度上使農民對土地的向往沒有那么迫切。

在土地價值意識方面,由于存在多種謀生方式,農民對于土地價值有著不同于其他地區的判斷,進而緩沖了農民對于土地需求的緊迫性。四面環海的海南島地處東南亞貿易通商要道,海路來往于南洋十分便利,歷史上發生過多次海南人下南洋的人口移民。進入民國后,隨著西方資本的侵入與國內各種捐稅的加重,海南民眾的生活每況愈下,出洋逐漸成為海南島東北部沿海地區民眾緩解生存壓力的首選,并呈現出擴大之勢(見表2)。田曙嵐在《海南島旅行記》中載:瓊東“縣屬俗尚樸實,民性任勞苦,善儲蓄。在昔安土重遷,鮮有去鄉而糊口于外者;今則遠渡南洋,或工或商,與文昌、樂會二縣,同為瓊屬出洋最多之縣份”[注]田曙嵐:《海南島旅行記》,張興吉編:《近現代瓊崖旅行記四種》,海南出版社,2015年,第209—210頁。。

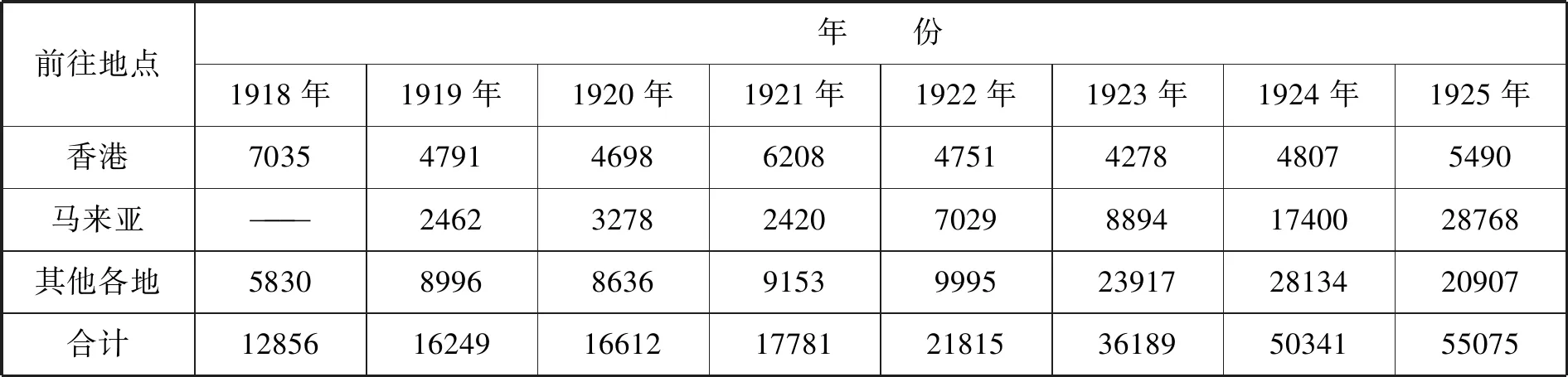

表2 1918年至1925年海南海關關于部分僑民統計數據* (單位:人)

資料來源:陳植編著:《海南島新志》,第83頁。

*清瀾、博鰲、三亞等港海外僑民并未列入,故表中數字并非本島海外僑民全部統計。另外,本表中幾個合計數字與筆者合計結果不同,因不清楚錯在何處,此處照錄。

下南洋緩解了海南民眾的生存壓力,并給海南帶來豐富的僑匯。據統計,1908年由文島送回瓊工467名,荷蘭政府代存工資洋銀29035元,平均每人可賺回工資62元以上[注]《中華民國海關華洋貿易總冊》,臺灣省國史館重印,1908年,第122頁。。翌年瓊工期滿,由文島送回479名,荷政府又代存各瓊工工資洋銀26500元,[注]《中華民國海關華洋貿易總冊》,第127頁。平均每人賺回洋銀55元以上。1906年中國駐德國大使楊晟也曾就南洋之僑匯估為:“(南洋)留駐者有四百余萬人,來往者每歲十余萬人……懷歸故國,系念宗親,寄俯仰之資,以贍家族者,一歲中統計之,且溢千萬以外。”[注]陳翰笙主編:《華工出國史料匯編(第一輯·中國官文書選輯)》第1冊,中華書局,1985年,《外務部檔》第460頁。另據1927年至1929年間由星洲63家匯兌民信局經香港轉匯海口的銀元數據顯示,在暹羅(泰國)僑匯不明晰的情況下,“匯回及隨身帶回之外匯,每年至少在1100萬元以上”[注]蘇云峰:《東南亞瓊僑移民史》,《海南歷史論文集》,海南出版社,2002年,第223頁。。依據“各縣海外僑胞,計文昌縣占9萬人,瓊山、瓊東、樂會、定安各縣各占數千人”[注]陳植編著:《海南島新志》,第82頁。,推測當時海南的僑鄉主要集中在文昌、瓊山、瓊東、樂會和定安等縣。另外,依據《瓊崖農村》所統計的上述5縣人口戶數為199751戶[注]林纘春:《瓊崖農村》,海南出版社,2016年,第5頁。,可以得出戶均收入為55.06元。若按1921年至1931年間海南農村消費和田價計算,“有資數十金,已贍八口之費”,田價“上等每畝貴如瓊山文昌,則百元至二百元”[注]國立中山大學農學院推廣部:《瓊崖各縣農業概況調查報告》,1937年5月,第27頁。,一般僑眷家庭可在3年之內實現土地的購買。這一推論亦可在林纘春《瓊崖農村》中找到依據。通過對瓊崖四縣(文昌、瓊東、樂會和儋縣)調查,發現僑鄉文昌、瓊東、樂會3縣45村的自耕農、佃農和雇農比重分別為73.2%、19.1%、1.74%[注]林纘春:《瓊崖農村》,第3頁。。因此,瓊人下南洋雖是外因所迫情非得已的艱難突圍,但不能否認的是,回流的僑資在很大程度上加速了海南土地權屬的民間流轉,保全了海南自給自足的小農經濟。下南洋成功的范例也給尚在苦難邊緣掙扎的海南人以無限的期冀與幻想。在一定程度上,下南洋不失為一條改變個人和家庭境遇的可能道路,而這種可能突圍的幻想在很大程度上也緩解了海南內部的階級矛盾與壓力。值得一提的是,隨著男性的大量外出和僑匯結余的出現,文昌等地逐漸出現了雇工經營的現象,文昌2153戶農戶中共有57戶自耕農雇工經營,而昌錦村有36戶、云樓村有20戶,雇農價格每年30元至50元。[注]林纘春:《瓊崖農村》,第14頁。

在土地權屬意識方面,由于缺乏啟蒙,農民對于土地的歸屬仍停留在封建社會所建構的意識枷鎖之中。與內地相似,瓊崖農地的權屬主要分為公田和私田兩類。其中公田是祖祠或公共團體所置有的族田、學田、鄉田等,它們名義上稱“公田”,但在很大程度上都是被鄉間權貴把持,底層民眾并沒有太多決策與參與的權利。私田也稱為“祖宗地”,意指各戶先人遺留下來的祖業,為家庭的私有財產。對私田所有權的認可,讓農戶不會深入思考土地所有權問題,而是默認為身世所定,是理所當然的結果。在他們看來,私田是不可侵犯的私人財產。

私田被當作不可侵犯的私有財產的認知,形成了農民一套固有的關于土地的思維邏輯。一是向往獲得私田,以改變個人處境。土地是重要的生產資料,是農民謀生的前提,具有舉足輕重的地位。同時,對土地私有化合理性的默認更使得農民對其抱有幻想,往往一廂情愿地認為只要通過個人努力就可獲得土地,獲得生存保障,并從根本上改變現狀。但是,對于個人獲得土地的可能性有多大、愿望能否實現等問題并不在農民的考慮范圍,更不用說將農民視作一個整體進行改變了。二是努力通過其所認為的“正當”渠道獲得土地。由于認可土地私有,承認私產的不可侵犯,加之長期的封建正統教育,農民深知“君子愛財,取之有道”的道理。因此,在獲得土地的努力上,他們的思維是單向的,即積累——置地。積累的方式多表現為:辛勤耕作、從事小經營生產以及下南洋出賣勞動力等。不但這些方式都能在瓊崖歷史上找到成功的案例,而且正是這些案例激勵著海南底層民眾堅持等待著可能翻身的機會。雖然事實上成功的案例少之又少,但這并不妨礙他們對“正當”渠道的堅持和信任。三是認可地租等剝削行為。土地是私人財產,沒有土地的人租種土地,在租賃的土地上從事生產,那么相應的勞動產品就有理由被土地所有者和租種人共同支配。這在農民看來是天經地義、理所當然的邏輯,可能的分歧則是分配比例的多少。但是,面對生存窘迫,能夠有地租種勉強糊口,對廣大民眾而言本身就是一個不錯的選擇。

因此,由于瓊崖特殊的氣候條件與地理環境,海南本土尚存較為明顯的小農經濟,因土地問題引發的階級矛盾并未呈現出特別激烈的跡象。相反,他們在解決土地問題時往往持相對保守而溫和的態度,表現出明顯的地域特色。《海南島志》對這一現象作了比較精辟的總結:“他們只得到一塊安身之處,即已引為滿足而不事多求。至其后來者,及其蕃衍的子姓,又因地廣易獲,多遷別地耕種,先由交通較便的瓊山、文昌、瓊東、樂會而漸至較僻的萬寧、陵水、儋縣、崖縣等地。今在陵水、儋縣、崖縣、臨高等處,這種現象,還時發現。”[注]林纘春:《瓊崖農村》,第10頁。但這并不意味著土地占有的不同沒有造成瓊崖地區階級的分化與剝削。雖然海南島的土地在20世紀20年代陸續出現部分自耕農拋荒的現象,但是另一方面土地也開始逐漸向部分群體轉移、集中。以崖縣為例,1930年、1931年兩年間,共有314起土地轉移案例,其中,92起流入商界,167起流入軍警政界,24起流入教育界,其他31起去向不明[注]李文海主編;《民國時期社會調查叢編(二編)·鄉村經濟卷》(上),福建教育出版社,2014年,第1032頁。。“各縣市署及城鄉警團學各機關團體,皆得自由征收雜捐。稅目繁苛,幾于無物不稅。輕重由己,辦法錯雜,重重抽剝,有一物數稅或十余稅者”[注]陳銘樞總纂:《海南島志》,第191頁。。這說明,海南土地集中的趨勢越發明顯,剝削也愈發嚴重。因此,海南民眾對土地也存在著天然向往,這點并沒有不同于其他地區的民眾。他們渴望獲得土地,通過獲得土地改變自身的生活處境是當時海南民眾的主要訴求。不同之處則在于獲得土地的方式與路徑往往傾向于保守和傳統。

總之,瓊崖農民的土地意識也包含了對土地自然屬性和社會屬性的認知,他們對土地社會屬性的認知更多的是長期封建統治下所形成的一種規范性教育的結果。他們向往土地,但是對土地私有、地租合理性的普遍認同直接決定了他們獲得土地的途徑是一條打上階級烙印的道路,即通過數年數十年乃至數代人的積累實現土地的購買。同時,這條道路也是一個人或一個家庭的渺茫奮斗之路,更無法實現農民整體性處境的改變。因此,瓊崖革命早期農民的土地觀念與中共對土地問題的認識,雖然目標方向是一致的,但在對待封建土地所有權的合理性、獲得土地的途徑以及擁有土地者的覆蓋面等方面的差異也是顯而易見的。

三、瓊崖早期土地革命的困境與應對

瓊崖農民的土地觀念與中共對土地問題的認識的明顯差異直接造成了他們對封建土地所有制的不同態度以及不同的土地獲得路徑。前者傾向于臣服于當時的土地制度,通過個人“正當”努力實現個人生活的改善;后者認為封建土地所有制是造成農民苦難的根源,要實現農民整體的境遇改善,必須通過革命的方式改變封建土地所有制。因此,中共在瓊崖革命早期有必要將黨對土地問題的認識植入到農民的思想觀念中。這意味著農民需拋棄原有觀念去接納一個新觀念,因而并非易事。

觀念作為主體在長期生活與生產實踐過程中形成的對事物總體綜合的認識,除了反映客觀事物的不同屬性外,還具有較強的主觀色彩。長期的生活經驗與封建統治的管理模式,構建了中國民眾根深蒂固的宗族觀念。在他們的宗族觀念里,往往只呈現了在日常生活中對同族血緣關系的認識,沒有認識到基于經濟基礎的差異所帶來的各種剝削與壓迫。這勢必造成宗族內部階級關系的模糊,同時帶來整個農村社會階級關系的模糊。此外,農民還認為地租等剝削行為乃天經地義之舉,這種不自覺又反過來加重他們被剝削的程度。這就是“中國革命不能成功的主因——農民不知渴望革命,甚至厭惡革命”[注]《建黨以來重要文獻選編(1921—1949)》第2冊,第90頁。的根源所在。因此,中共認為,要從整體上改變農民的現狀,必須將黨對土地問題的認識植入到農民的思想觀念之中,并形成一套行之有效的運作機制:通過劃分階級構建農民的階級觀念,通過土地革命凝聚農民共同利益,引導農民進行階級斗爭,最后實現階級意識的形成與提升。即“解除農民的困苦,根本是要實行‘耕地農有’的辦法,就是誰耕種的田地歸誰自己所有,不向地東繳納租課,此外,廢止鹽稅和厘金,關系農民生計也非常之大。可是要達到廢止鹽稅厘金和實行‘耕地農有’這些目的,那就非農民工人聯合起革命打倒軍閥政府不可。因為軍閥政府是斷不肯把鹽稅和厘金廢止的。至于‘耕地農有’,更須革命的工農等平民得了政權,才能夠沒收軍閥官僚寺院大地東的田地,歸耕地的農民所有”[注]《建黨以來重要文獻選編(1921—1949)》第2冊,第504頁。。

向瓊崖地區農民宣傳中共對土地問題的認識面臨的最大困難是,農民生存壓力相對較小、自耕農比例高以及封閉的孤島環境帶來的信息閉塞等方面的影響,導致了農民階級意識并不強烈,革命熱情調動相對困難。“瓊崖農民,殆全是貧農”,“農村生產關系中耕地的占有和使用比較的來得平均,經營面積則特別的來得狹小,這便是瓊崖農村經濟的特征”[注]林纘春:《瓊崖農村》,第37、26頁。。即使在文昌、瓊東等縣,雖然存在一定的雇傭現象,但這種現象的產生并不是因為土地過于集中導致,而是因為出洋導致男性勞動力的大量流失,不得已才產生的雇工行為。這種雇工既包括短時的鄰里互助,也包括少量的長工。但這種長工后因工價跌落而日益縮減,最后導致“農田之多者或其田因故不能自耕者,多愿拋荒”[注]林纘春:《瓊崖農村》,第38頁。。同時,田地拋荒也是田地產出不足以抵償工資的結果。顯然,貧窮是當時海南農民最真實的寫照,但貧困的根源卻不單是土地占有不平等以及階級剝削。因此,對瓊崖人民階級觀念的塑造難于其他地區。又因“自唐代訖宋,其間五百年,中土之人,流寓島中,子姓蕃衍,已萬有余戶”[注]陳銘樞總纂:《海南島志》,第121頁。,長期以來的這種家族式遷移求生、數百年的血緣捆綁以及家族間最初的互助幫扶使得瓊崖農民的家族意識極為強烈。

因此,在瓊崖地區踐行中共所提倡的土地革命思路存在明顯的障礙,也導致了瓊崖早期革命的種種被動。一是民眾阻力相對較大。1926年,瓊崖早期革命領導人馮平在臨高開展農運工作時就遇到了來自農民的抵制。“當時,臨高縣城正在開展轟轟烈烈的破除迷信運動,把城隍廟及會道門等封建迷信場所的偶像搗毀、燒掉。有些農民思想有抵觸,把偶像藏起來。”[注]《中國共產黨早期的海南人》,海南出版社,2011年,第22頁。在海口市,瓊崖共產黨人在城西鄉、城東鄉建立農會的過程中,特別是在選舉村農會領導人的時候,由于宗族觀念等因素的影響,領導人一時選不出來,農會也建立不起來[注]參見《中國共產黨海口歷史》第1卷,中共黨史出版社,2008年,第65頁。。這些都是農民長期所形成的對宗族、宗法心理依賴的真實反映。同時,這種依賴還被當時的敵對勢力所利用,他們“乘機指責共產黨人搗毀神像、背逆倫常。一些紳士名流集結在符氏祠堂里,還召開所謂公民大會,打著代表民意的幌子,向縣黨部、縣農會提意見,攻擊共產黨人,污蔑人民革命”[注]《中國共產黨早期的海南人》,第22頁。,造謠“農會是土匪機關,是共產共妻的地方,你們別上當受騙”,“還挑起宗派斗爭來破壞農民協會的成立,煽動一些不同姓族的農民離開農會”[注]符和積:《海南文史資料》第8輯,南海出版公司,1993年,第223頁。。二是土地革命無法深入。在瓊崖,農民的革命情緒被點燃后,農民運動能夠順利開展,如陵水、萬寧、定安等縣就快速開展了農民運動,但在沒有明顯階級分化的前提下,在革命過程中實難去沒收自耕農的土地,或者說這樣的沒收并沒有太大的意義,難以起到振奮民心的作用。三是蘇維埃政權很難快速廣泛建立。“蘇維埃政權是建立在階級的意義上的”,其“主要工作便是徹底實現土地革命”[注]《廣東省委復瓊崖特委信(節錄)》(1928年1月20日),《瓊崖革命根據地財經稅收史料選編》(一),第6頁。。1928年的海南島除了在陵水成立縣蘇維埃外,其他縣都沒有成立,同時也沒有區、鄉蘇維埃組織。其直接結果是,沒有中共的基層政權,農民革命必然是曇花一現。

此間,雖然瓊崖特委使出渾身解數作了努力,并向廣東省委匯報“陵水自攻下新村港及南區后,全縣的豪紳地主等幾乎殺盡”[注]《瓊崖特委一月份總結報告(第六次)》(1928年1月25日),《瓊崖革命根據地財經稅收史料選編》(一),第6頁。,“凡屬我們革命勢力范圍之內須一律組織鄉區蘇維埃”[注]《瓊崖特委報告(節錄)》(1928年4月10日),《瓊崖革命根據地財經稅收史料選編》(一),第16頁。,但早期瓊崖革命的各種被動,仍被廣東省委加以批評。廣東省委認為,“陵水已經奪到全縣政權,僅殺兩個地主,豈不是笑話!這樣決無法鏟除封建基礎”[注]《廣東省委復瓊崖特委信(節錄)》(1928年1月20日),《瓊崖革命根據地財經稅收史料選編》(一),第5頁。,“由于黨不認識群眾的力量與失敗主義的策略影響……群眾不過做搖旗吶喊壯軍威助聲勢而已”[注]《廣東省委致瓊崖特委信(節錄)》(1928年3月20日),《瓊崖革命根據地財經稅收史料選編》(一),第15頁。,等等。尤其是1928年4月總結陵水失守的原因時,廣東省委認為:“沒有土地革命的深入。陵水占領,瞬將四個月,但分配土地始終沒有執行,遲遲到最近才開始。這樣使農民得不到土地,不能有更熱烈的繼續奮斗,他們不能認清為什么要干土地革命”[注]《廣東省委致瓊崖特委信(節錄)》(1928年4月26日),《瓊崖革命根據地財經稅收史料選編》(一),第19頁。,這些因素導致“農民對土地觀念極不明了”[注]《廣東省委擴大會議記錄(摘錄)》(1928年4月13日),《瓊崖革命根據地財經稅收史料選編》(一),第18頁。。誠然,在廣東省委看來,不是農民對土地不敏感,而是農民對黨的土地觀念極不明了。陵水失守,臨高、儋縣暴動戰果的不保,瓊崖特委在1929年2月、7月先后兩次被破獲,瓊崖土地革命時期出現兩次高潮與低谷等,不斷出現從最初的轟轟烈烈到后來被迫撤離的循環,瓊崖早期革命的確出現了徘徊不前的被動局面。但是,需要指出的是,在當時的瓊崖,農民對中共的土地觀念的不明了是諸多客觀因素相互作用的結果,這也構成了瓊崖早期革命動員的特殊性。其實,早在1928年,在周恩來起草的中央給廣東省委的指示信中就指出:“應特重瓊崖的割據”,“在暴動割據的局面中,省委要十分注意于工農武力的創造”[注]《周恩來年譜(1898—1949)》(修訂本),中央文獻出版社,1998年,第138頁。。

雖然這種結合客觀實際的“創造”來得相對遲緩,但這個“創造”體現了瓊崖特委工作的高度靈活性。針對瓊崖的土地革命問題,廣東省委早在1927年10月就指示瓊崖特委“要徹底鏟除封建基礎,殺戮土劣地主,沒收一切土地”[注]《中共廣東省委致瓊崖特委函》(1927年10月24日),中央檔案館、廣東省檔案館編:《廣東革命歷史文件匯集》(1927甲),廣東省供銷學校印刷廠,1983年,第96頁。;1928年1月20日,廣東省委又進一步就瓊崖地區如何深入土地革命、發動農民暴動問題進行指導,“由縣蘇維埃政府沒收一切土地重新分配給農民”[注]《廣東省委復瓊崖特委信》(1928年1月20日),《瓊崖革命根據地財經稅收史料選編》(一),第5頁。。客觀而言,這些指示是中共土地革命經驗的總結,具有一定的合理性。但是,經驗作為歸納的一種往往存在一定的局限性,比如“沒收一切土地”的做法在自耕農比例相對較高的海南就很難具有操作性。為此,瓊崖特委并沒有盲從省委的指示,而是頂住壓力根據海南的實際提出在瓊崖地區土地革命中只沒收地主土地的規定。1928年1月25日,瓊崖特委就樂會四區進一步實行土地革命的臨時辦法報廣東省委:“1.土地權歸農會,耕種權歸農民。2.所有一切地主(土地)及公田(如祖嘗等)除酌給其家屬耕種外,余者收歸農會。3.當未切實調查戶口重新劃分土地經界以前,所有自耕農原耕之田地,仍暫由耕者耕管,但須向農會領取耕田證。4.所有貧農未得田耕或耕而不夠食者,可切實向農會報告發給。”[注]《瓊崖特委一月份總結報告(第六次)》(1928年1月25日),《瓊崖革命根據地財經稅收史料選編》(一),第7頁。1928年4月10日,瓊崖特委再次向廣東省委匯報樂會四區農民代表大會決議通過的分配土地方法,該土地辦法就田產的分配、分配單位、標準及流動作了更為細致具體的規定,是對臨時辦法的一個有力補充。顯然,瓊崖特委只沒收地主土地而不是沒收一切土地的做法是符合海南具體實際的。這不但減少了自耕農尤其是中農對于土地再分配時土地肥瘦遠近的顧慮,而且節省了人力成本與時間,大大減輕了土地革命可能遭遇的阻力。事實上,該辦法也得到了樂會四區民眾的肯定與歡迎,“以上各項經農會布告后,農民非常滿意,并且有些整個鄉農會自動起來組織農民合作社,共同生產”[注]《瓊崖特委一月份總結報告(第六次)》(1928年1月25日),《瓊崖革命根據地財經稅收史料選編》(一),第7頁。。遺憾的是,瓊崖特委這一兼顧各方利益的土改辦法并未得到廣東省委的認同,反被認為是導致“農民對土地觀念極不明了”的根源。1928年4月,廣東省委對瓊崖工作的計劃大綱就土地問題更是提出了如下要求:“現時瓊崖各縣應求暴動,即以蘇維埃名義宣布‘沒收一切土地歸蘇維埃’,‘田地分給農民兵士耕種’。初沒收時,自然將地主的土地先行分配,但繼著即須將自耕農的土地一并分配,這兩個階段中間并不必停留好久,最好能縮短到同時進行。”[注]《瓊崖工作計劃大綱(節錄)》(1928年),《瓊崖革命根據地財經稅收史料選編》(一),第34頁。

令人欣慰的是,瓊崖共產黨人始終堅持了實事求是的原則,在準確把握海南孤島奮戰的現實與海南群眾動員特殊性的基礎上,適應農民的要求,發動與領導農民群眾沒收和分配地主階級土地,以至沒收富農土地,深入和擴大土地革命的影響,使農民真心地走上土地革命斗爭的道路。這一做法很快被印證是正確的。1929年2月3日的中央通告第二十八號中指示:“土地斗爭的主要方式是沒收地主階級的土地而不是沒收一切土地。”[注]《建黨以來重要文獻選編 (1921—1949)》 第 6冊, 中央文獻出版社,2011年,第23頁。在1929年毛澤東主持制定的《興國縣土地法》中也強調變沒收一切土地為“沒收一切公共土地及地主階級的土地歸興國工農兵代表會議政府所有”[注]《建黨以來重要文獻選編 (1921—1949)》 第 6冊,第184頁。。可見,瓊崖共產黨人實事求是的精神為瓊崖革命的發展注入了源源不斷的活力,保證了瓊崖革命23年紅旗不倒,為 “工農武裝割據”思想的正確性提供了新的例證,豐富和充實了“農村包圍城市”道路的理論。

四、結 語

土地觀念的本質并非只是思想或認識問題,還是政治和社會問題,其實質涉及資源分配、權屬與社會運行機制等。通過對瓊崖農民土地觀念與瓊崖早期革命關系的梳理,不難發現,在中國革命初期,中共充分認識到土地意識的社會功能,并在此基礎上發展出“工農武裝割據”思想,是對中國革命一般性的概括與歸納,具有一定的普遍性。是時瓊崖農民的土地觀念受制于文化、傳統、經驗等因素的影響,難以對土地社會屬性進行深入理解與剖析。但如果加以正確引導,農民將對土地問題的認識產生全新的理解,并發展成為中國革命的主力軍。瓊崖特委正是在中央的指導下,正確判斷海南革命的主客觀條件,修正瓊崖早期土地革命的一些具體做法,采用更加貼近海南實際的土地革命工作辦法。因此,瓊崖革命才能在特別艱難的環境下堅持戰斗,23年紅旗不倒。

從不理解中共對土地問題的認識發展成為中共土地政策的堅定擁護者,瓊崖農民土地觀念的演進路徑很大程度上是中國革命進程中農民認識革命參與革命的縮影。它既反映了在革命進程中各階級思想觀念的沖突與碰撞以及中共推進革命觀念相關工作任務的艱難,也反映了中共在當時工作的過程中對各階級尤其是農民心理的準確理解與把握。正是因中央和各級黨組織的不斷自我砥礪與自我完善,中共才能充分認識群眾、理解群眾、尊重和團結群眾。

此外,本研究還呈現了瓊崖革命與內地革命的某些共同和差異之處。與其他地區一樣,瓊崖革命從星星之火發展到堅持23年紅旗不倒的燎原之勢,革命目標與路徑都離不開中央的關心與指導,而由于孤懸海外,由地緣所引發的政治、經濟、文化乃至信息差異對革命掣肘重重, 難以完全復制其他地區的土地革命模式。共同之處反映了革命的必然性與先進性,差異性則說明了革命因時因地的多樣性與復雜性,同時也證明了實事求是是中共革命工作的基本原則。更加值得稱道的是,后來在與中央失去聯系的很多年里,瓊崖特委依舊實事求是地堅持了正確的革命方向,保證了瓊崖革命火種的延續與海南島的順利解放。