抗NMDAR腦炎的臨床特點分析(附17例報道)

陳 艇, 張 旭, 江秀龍, 周瑞玲

抗甲基-D-天冬氨酸受體(N-methyl-D-aspartate receptor,NMDAR)腦炎是自身免疫性腦炎(autoimmune encephalitis,AE)常見的一種類型。Vitaliani等于2005年首次描述該疾病的特點是突出的精神癥狀、運動障礙、癲癇發作、意識水平下降、自主神經紊亂和中樞性低通氣等,提出通過治療腫瘤、抑制免疫后,臨床癥狀可緩解,推測系副腫瘤性免疫介導綜合征[1]。Dalmau等于2007年發現,海馬和前額神經細胞膜均表達抗NMDAR的NR1亞單位特異性IgG抗體,提出自身免疫性抗NMDAR腦炎的診斷[2]。抗NMDAR腦炎的臨床特點在不同國家地區、不同年齡的人群中差別較大,其臨床表現多樣化,發病機制仍存在爭議,導致漏診率及誤診率較高。本研究分析17例成人抗NMDAR腦炎患者的臨床特點,為臨床工作提供參考。

1 對象與方法

1.1對象 收集2016年1月-2018年3月首次診斷并住院治療的抗NMDAR腦炎患者17例,男性5例,女性12例,年齡(33.76±7.93)歲(33~52歲),就診時病程為(6.00±2.50)d(5~11 d)。患者均符合Graus與Dalmau標準(2016年)[3],并符合以下3個條件:(1)臨床表現具備以下6項主要癥狀中的1項或多項,包括異常行為(精神癥狀)或認知功能障礙、語言功能障礙、癲癇發作、運動障礙/不自主運動、意識改變、自主神經功能障礙或中樞性通氣不足;(2)抗NMDAR抗體陽性,建議以基于細胞底物的實驗法(cell based assay,CBA)檢測腦脊液(cerebrospinal fluid, CSF)抗體陽性為準,若僅有血清標本可供檢測,除了CBA結果陽性,還需采用基于組織底物的實驗法與培養神經元進行間接免疫熒光(indirect immunofluorescence assay,IFA)檢查予以最終確認,且低滴度的血清陽性(1∶10)不具有確診意義;(3)排除其他病因(如感染性疾病、代謝性或中毒性腦病、橋本腦病等)。

1.2方法 回顧性分析17例患者的全部住院資料,包括:(1)臨床癥狀和體征;(2)輔助檢查:血(尿)常規、血生化全套、甲狀腺功能全套、自身免疫全套、乙型肝炎病毒血清學標志物、抗鏈球菌溶血素O、血沉、C反應蛋白、呼吸道病原體檢測、血液病毒全套(TORCH)、T-spot(結核感染T細胞檢測);CSF常規細胞學及生化、CSF及血液自身免疫性腦炎相關抗體[包括抗谷氨酸受體(NMDA型)、抗谷氨酸受體(AMPA1型及2型)、抗GABA B受體、抗富亮氨酸膠質瘤失活蛋白1(LGI 1)及抗接觸蛋白關聯蛋白2(CASPR2)的抗體IgG];血液腫瘤標志物:甲胎蛋白、癌胚抗原、細胞角蛋白片段19以及糖類抗原125,153和199。另外,還有普通腦電圖(electroencephalogram,EEG)、胸部床旁X線或胸部CT、腹部彩超或者CT、頭顱MRI平掃+增強等檢查;(3)治療方法和療效;(4)隨訪資料:通過電話及門診復診進行隨訪,隨訪內容包括臨床表現、藥物使用情況及EEG等。

1.3抗NMDAR抗體檢測 患者血清及CSF免疫性腦炎相關抗體均由中國歐蒙公司檢測,采用細胞間接免疫熒光法原理,以鼠或人原代培養的海馬神經細胞為抗原基質,與患者待檢血清(用1∶10 PBS稀釋)或CSF(原液)進行抗原抗體結合反應,使用熒光素標記的羊抗人抗IgG標記NMDAR-IgG,通過熒光顯微鏡檢測。

2 結 果

2.1臨床表現 17例患者均為急性或亞急性起病,13例(76.5%)患者于發病前1~2周有非特異性前驅感染癥狀,其中11例有頭痛(雙側顳葉或額葉中重度疼痛,搏動性,不伴有嘔吐,在神經精神癥狀出現后即快速自行緩解)、發熱(但不超過38.5 ℃)及上呼吸道感染癥狀(咳嗽、流涕),2例出現惡心、嘔吐、腹痛、腹瀉。17例患者均出現癇樣抽搐發作,其中4例(23.5%)以“癲癇發作”為首發癥狀,13例(76.5%)于發病過程中出現。在整個病程中,癲癇發作類型多樣,全面強直陣攣2例、復雜部分性發作5例、單純部分性發作10例,其中1例出現癲癇持續狀態。癲癇發作多集中于發病3周內。以“精神行為異常”為首發癥狀3例,表現為妄想、言語錯亂、躁動、攻擊、緊張。出現錐體外系癥狀12例,表現為口、面、舌異常動作7例,四肢不自主運動、姿勢異常3例,肢體不自主震顫2例(表1)。自主神經功能障礙9例,表現為排尿困難、心動過速、口腔和呼吸道分泌物增多。14例出現不同程度的意識水平下降,其中嗜睡9例、昏睡2例、淺昏迷1例、譫妄2例。8例患者于住院期間出現各種并發癥,包括醫院感染性肺炎、電解質紊亂(低鈉、低鉀、低氯血癥)、肝功能損害、泌尿系感染等。

2.2輔助檢查

2.2.1血液檢查結果 EB病毒、合胞病毒及肺炎支原體抗體IgM陽性的患者分別有7,2,2例,乙型肝炎病毒表面抗原陽性3例。17例患者血清免疫學指標、抗鏈球菌溶血素O、T-spot、甲狀腺自身抗體及血液腫瘤標志物均為陰性。13例(76.5%)血液抗NMDAR抗體陽性(表1)。17例患者入院時心肝腎功能檢查均正常,住院期間有5例出現電解質紊亂(低鈉、低鉀、低氯血癥)、血丙氨酸轉氨酶及天冬氨酸轉氨酶3倍以內升高。行PPD試驗共13例,其中正常9例,弱陽性4例。

2.2.2CSF檢查 17例患者行腰椎穿刺檢查,15例顯示CSF壓力輕度升高,為(213.73±13.86)mmH2O(190~230 mmH2O)(1 mmH2O=0.0098 kPa),2例正常。15例CSF細胞數輕度升高,為(19~89)×106L-1,平均(59.13±17.82)×106L-1,以淋巴細胞升高為主;3例CSF生化輕度異常,蛋白輕度升高,為(0.62±0.06)g/L(0.57~0.68 g/L)。13例(76.5%)CSF寡克隆區帶呈陽性(相應血液寡克隆區帶也呈陽性),余4例(23.5%)呈陰性。CSF結核菌抗酸染色及細菌、隱球菌和常見病毒等病原學檢查均陰性。17例均行CSF自身抗體檢查,其中抗AMPA1型、抗AMPA2型、抗GABA B受體、抗LGI 1及抗CASPR2的抗體IgG均為陰性,17例(100%)CSF檢查抗NMDAR抗體均為陽性(+~)(表1)。

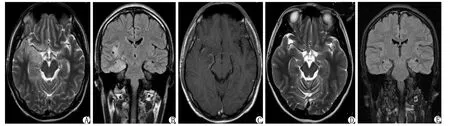

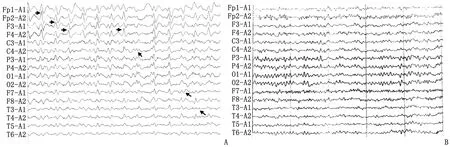

2.2.3影像學檢查 7例患者在外院行顱腦CT平掃檢查未發現異常。17例患者均行頭顱MRI平掃+增強檢查(圖1),5例(29.4%)腦實質內出現T2WI、Flair高信號(其中1例位于左側丘腦和海馬,1例位于雙側顳葉,1例位于左側近中顳葉及左側鄰近基底節區、左側額葉,1例位于左側額葉和丘腦、基底節,1例位于右側顳葉、島葉及鄰近額葉、基底節區病灶),余12例無明顯異常發現。17例患者EEG檢查表現為慢波活動增多,節律欠規整,其中3例(17.6%)伴癲癇樣活動(表1)。心電圖檢查示9例出現竇性心動過速,8例正常。胸腹部CT及腹部彩超等檢查均未發現異常腫物。

2.3治療和隨訪情況 患者均給予靜脈用丙種球蛋白(劑量0.4 g·kg-1·d-1×5 d)聯合甲潑尼龍琥珀酸鈉(甲強龍)500或1 000 mg/d靜脈滴注(具體初始劑量結合患者的自身情況而定,如體質量及肝功能等),連續靜脈滴注3~5 d,每隔3~5 d劑量減半,直至甲強龍為60 mg/d,后改口服甲潑尼松龍(美卓樂,意大利輝瑞公司)40 mg,每日頓服(每2周減5 mg),并于門診隨訪。17例均予輸注(后期改口服)阿昔洛韋(療程共計3周)抗病毒治療。對于癲癇發作頻繁者,臨時靜脈給藥(地西泮、丙戊酸鈉注射液),癥狀穩定后口服丙戊酸鈉口服液(或緩釋片)或左乙拉西坦片、奧卡西平片控制癲癇發作(療程至少半年)。為改善錐體外系或減輕精神癥狀明顯的患者,住院期間短期口服鹽酸苯海索片和氟哌啶醇。17例患者住院時間為11~17 d(病程的第16~28 d),出院時病情明顯好轉,意識正常,語言交流基本正常,無癲癇發作,不自主運動明顯減少或消失。出院后180 d電話和門診隨訪,患者恢復良好,無明顯后遺癥,回歸社會,參與原先工作。

表1 17例抗NMDAR腦炎患者的臨床資料Tab 1 The clinical data of 17 patients with anti-NMDAR encephalitis

A,B:頭顱MRI平掃T2、Flair,示右側顳葉、島葉及鄰近額葉、基底節區異常信號;C:增強掃描后未見強化;D,E:免疫治療后3月復查顱腦MRI平掃T2、Flair,示病灶基本消失.圖1 1例抗NMDAR腦炎患者(病例3)顱腦磁共振表現Fig 1 MR image of a patient with anti-NMDAR encephalitis

3 討 論

抗NMDAR腦炎的臨床癥狀復雜,起病兇險、病情危重,具有潛在致命性,如早期開展免疫治療,預后恢復良好[4]。早識別、早治療成為診治該疾病的關鍵。早期研究認為,抗NMDAR腦炎是副腫瘤性腦炎[1-2],且1/3以上患者合并惡性腫瘤,大部分為卵巢畸胎瘤[5]。近年來,多種病原體感染后誘發抗NMDAR腦炎的報道不斷增多,特別是單純皰疹病毒后腦炎可產生NMDAR抗體[6]。Armangue等報道,在新診斷單純皰疹病毒性腦炎的54例患者中,14例(26%)繼續發展為皰疹后腦炎,且對神經元抗原產生抗體,以抗NMDAR抗體(64%)最常見[7]。其他的病原體,如帶狀皰疹病毒、HIV病毒、肺炎支原體、寄生蟲等感染后也可誘發抗NMDAR腦炎[8-11],但均未見合并卵巢畸胎瘤等腫瘤。本研究17例中,11例(64.7%)發病前有呼吸道感染癥狀,血液檢查示EB病毒、合胞病毒、肺炎支原體抗體陽性,15例(88.2%)CSF檢查提示淋巴細胞性炎癥改變,17例均未檢出腫瘤。因此認為感染因素是抗NMDAR腦炎重要的致病因素,與文獻報道一致[6-11]。其機制可能是感染后的炎癥反應破壞了正常的大腦結構及免疫保護機制,觸發了針對暴露在免疫系統中的神經元表面NMDA受體的異常過度免疫應答,即所謂的免疫風暴[7]。

A:腦電圖表現:“→”示中至高波幅1.5~2.0 Hz銳慢樣放電;“”示彌漫性中波幅3~4Hz慢波活動; B:出院后6月復查腦電圖提示正常.圖2 1例抗NMDAR腦炎患者(病例1)腦電圖表現Fig 2 EEG fragments of a patient with anti-NMDAR encephalitis

本研究中,9例(52.9%)患者的前驅癥狀出現頭痛,且具有明顯特異性,即雙側顳葉或額葉中重度疼痛,搏動性,不伴嘔吐,于明顯的精神神經癥狀出現后自行緩解。Tominaga等報道,該類型頭痛在抗NMDAR腦炎的前驅期出現,稱之為“前驅性頭痛”,認為是抗NMDAR腦炎患者的一種獨特癥狀,推測頭痛和抗NMDAR腦炎的機制有關,抗體激活NMDAR,觸發GABA能神經元的抑制作用,最終導致皮質擴散抑制[12]。“前驅性頭痛”作為抗NMDAR腦炎的早期特異性臨床癥狀,善于識別應用,可避免診療延誤。

本組資料中,17例抗NMDAR腦炎的CSF標本抗NMDAR抗體(抗NMDAR-IgG抗體)均陽性,確診了臨床疑似的自身免疫性腦炎,同時送檢血液中NMDAR抗體13例(76.5%)陽性,表明CSF中NMDAR抗體檢測的敏感性高于血清,與文獻報道一致[13],即在某些抗NMDAR腦炎患者中,僅能在CSF中檢測到抗體,其機制可能涉及鞘內抗體的合成。對于免疫介導的疾病,選擇合適的抗體及其檢測方法至關重要。Hara等認為,IgG型抗體相對抗NMDAR腦炎具有高度特異性,可導致NMDAR水平降低[14]。IgA或IgM抗體呈非特異性生成,推薦應用抗原底物基于CBA檢測抗體,提高特異度及靈敏度。因此,筆者建議:(1)抗NMDAR腦炎初步診斷時,僅檢查血清抗體是不夠嚴謹的,應納入CSF抗體的測定。(2)存在典型臨床癥狀綜合癥,但血清抗體卻是陰性,或血清陽性和CSF抗體陰性同時存在,應對檢測結果表示懷疑,復查是必要的,建議采用CBA方法檢測抗體。

本研究中,17患者的EEG均存在異常表現,呈非特異性的慢波活動增多,高于外周血抗體陽性的比例(76.5%)及頭顱MRI異常的比例(29.4%),可認為EEG評估抗NMDAR腦炎具有較高的敏感度。Sonderen等報道了抗NMDAR腦炎患者最常見的EEG異常是彌漫性或局灶性慢波,EEG異常的敏感度達96%,高于血清抗體的陽性結果(87%)及顱腦MRI的靈敏度(33%)[15]。有學者認為,抗NMDAR抗體與NMDAR相互作用,降低谷氨酸能突觸功能,細胞去極化縮短,神經元興奮性降低,導致非特異性慢波出現[16]。因此,建議所有臨床表現疑似抗NMDAR腦炎的病例均應進行EEG檢查,特別是CSF抗體檢查需要更多時間,而頭顱MRI陽性率又比較低時,EEG評估的意義可能更大。但因其特異度低,故臨床實際應用受限。

癲癇是基于臨床癥狀診斷的,17例患者均出現臨床癲癇發作,但EEG顯示癲癇樣電活動僅3例(17.6%),這似乎不正常。原因可能是:致癇區高度局限性,或位于深部位置,如外側裂周區,影響了陽性率;也可能是在復雜危重臨床癥狀的背景下,部分異常運動障礙可能類似于癲癇發作,為避免癲癇持續狀態或其他臨床原因,而進行了假定治療。所以臨床工作中必須深刻認識癲癇及抗NMDAR腦炎的背景知識,才能闡明這些癲癇樣運動是否起源于癲癇,更應重視EEG的動態監測。當然更重要的是要明確NMDAR與癲癇發生的潛在機制及其特定的網絡參與情況,可惜相關文獻報道甚少且觀點存在不確定性。

抗NMDAR腦炎是公認的免疫治療反應性疾病,啟動免疫治療是關鍵的。本組17例患者臨床傾向免疫性腦炎的診斷后,即參照中國自身免疫性腦炎診治專家共識,啟動一線免疫治療方案[17],結合臨床療效及后續抗體檢測報告,繼續免疫治療,做到早期規范用藥。文獻報道,感染因素與抗NMDAR抗體具有非常密切的潛在聯系。因此,本組病例也給予阿昔洛韋抗炎治療,阻斷可能的免疫觸發因素。出院后隨訪180 d,患者無復發,未發現后遺癥,轉歸好。本組病例也印證了抗NMDAR腦炎是一種潛在的致命性疾病,如果在疾病的早期開始治療,則可以完全康復。

本研究是基于單中心的回顧性研究,樣本量相對少且集中,后續研究將擴大樣本量,隨訪監測可能潛在的腫瘤,進一步驗證本研究未發現的繼發的畸胎瘤。為評估抗NMDAR抗體陽性是否僅是感染后抗體陽性的一種附帶現象,筆者也將開展病毒性腦炎后數周患者的CSF及血液抗神經元自身抗體檢測,特別關注未復發及無神經癥狀惡化的病例。