人居有“常” 利民為“本”

■ 陳凱峰

很有意思,人類各文明似乎對所居的空間都有一定的期望意識(或謂“期望值”),不僅西方社會的文明里有之,東方文明亦有之。

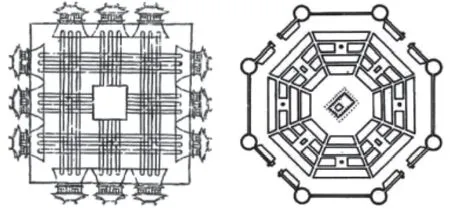

人類的生存空間由不定居到定居,而定居發展后的最高形式大致就是“城市”的出現,并也大致由此而有了文明的創造,隨后才逐漸形成了一個個文明區及文化傳播輻射的文明圈。以迄今所知的人居文明的遺存狀況看來,歐洲文明圈的古希臘、古羅馬應該就是最早提出“理想城市”的人類文明,并有不少哲人(如希波克拉底、柏拉圖等)發表了諸多論述,其中的古羅馬建筑師M.維特魯威還繪制了“理想城市方案”的示意圖。M.維特魯威所繪構的“理想城市”是一個等邊八角形的空間構成平面,很像中國的“八卦”,自外而內有三大功能內容:八邊形“城墻”間開四道城門,八個形體相似的相對獨立的“居住功能區”間以八條城區主干道,八角形的城心廣場以“神廟”為中心(見圖35-1 右)。古中國雖然沒有明確的“理想城市”概念的提出,但將人居之“城”的營造抬升至“禮”的高度卻是明確的。據《周禮·冬官考工記》載,其城自外而內同樣有三個層次的功能內容:城體是“方九里、旁三門”,城居功能區是“九經九緯、經涂九軌、左祖右社”與“后市”,城心處則是“前朝”(見“三禮圖”之圖35-1 左)。

圖35-1 東西方著名“理想城市(圖式)”比較例圖(左:東方“古中國”;右:西方“古羅馬”)

可見,人類文明都同樣是有欲望的,且所“城”欲望還很相近,有保護體、居住功能體、核心空間體。只是西方古羅馬是形心于“神廟”、東方古中國卻核心于“宮城”,這是兩種不同文化的主要區別。那么,這確是“理想城市”或“禮”的理想化人居空間嗎?該如何認識?

人居有“常”,既是人類主觀意識需求的“倫常”,也是地球客觀自然要求的“恒常”。

人類的生存空間的創造,應該是有一定的合理方式和營造做法的,并應有長期或長遠發展的可能性和科學性的存在,而其科學、合理的人居方式及做法或許便可謂是人居之“常”。在諸多“常”的人類科學的認識思想里,所延續或沿續的人居之“常”,又是一個什么概念的“常”?

首先應是人類主觀意識需求的“倫常”。

人類有機行為的創造文化及研究科學的出發點,應該說是為了人類自己,也就自然而然地帶有本位性質,因為物質需求而漁獵、而定居耕牧,因為定居需求而建構屋舍、而營造人居建筑等等,則“文化”乃至后來的“科學”也就在此中形成了。那么,所形成的“文化”“科學”當然就是“本位主義”的人類產物,即以人類為最終益利對象的行為結果,而且從物質到意識的各種形態都是一致的,都具有不可避免或無法抹去的主觀性。如“文化”概念本身,就是以“人類”為標志點而給出的,即先給定了“人類非本能”行為,然后將其余歸入“動物本能”行為,這才產生了“文化”和“非文化”的分類現象,也由此劃分出了“人類”與“其它動物”的人類給出的本質區別。顯然,人類似乎就是地球之主,其它任何存在(包括先人類而形成的自然存在)都好像是人類的陪襯或附屬。

而且,人類的這種“本位”的主觀性意識還帶有顯著的“倫理”傾向,這或許是人類形成后的發展演變過程中所形成的一種意識觀念。人類早期基本上都以族群或部落為生存、生活群體,族群、部落就是以親緣為基本的人倫關系,并由此而組成為一個生存、生活單位的群體,最高長輩或族長就是這個群體的最高管理者;而后,隨著這個群體的繁衍發展,管理者的族長就可能成為這個部落的酋長或主宰者,后來的王國及國王乃至王親貴族就這么逐漸形成了。中國連綿不斷的數千年文明史就是人類典型的親緣人倫社會的沿續發展史,所肇端的華夏文明的炎黃先祖就是形成于早期的部落酋長(參見圖35-2 左),而后的“三黃五帝”等基本上都是親緣關系的傳人,中國傳統的“嫡傳制”就是由此而形成和沿襲的(參見圖35-2 右)。而人類社會的其他文明在各自的傳統時期的發展中,也大致是親緣相傳的,甚至現代社會的律法也大多主張直系親屬關系的“繼承法”。

圖35-2 中國傳統“倫理”形成示意圖(左:“炎黃”部落;右:“嫡傳”制度)

因此,人類社會更偏重的是人倫關系的生活活動,人居更是以親緣關系的“家”為最基本的居住單位,而這所反映的便是人類主觀上的一種“倫常”意識。

其次則是地球客觀自然要求的“恒常”。

人類的生存需要空間,這個空間對人類來說只有地球,人類至今所能明確的便是這個地球非常適合人類生存,也恐怕只有這個地球才適合人類生存。無論這一認識是否正確,至少迄今的人類別無選擇,只有維護好這個地球,人類才有生存的“家”。故而,地球必須長存、恒存,這是人類同樣必須有的理性認識和基本概念。那么,地球自然必須恒存的條件或要求是什么?

其一,人類應該知道,地球并不因人類“文化”和“科學”的創造而存在。對地球來說,地球自然是否曾經進化出人類,并無關緊要。在人類前,地球已經存在了40 多億年了,至人類進化形成前夕,地球生命發展得非常繁茂,生物種類也進化出了非常多的物種,自約5 億年前的“寒武紀(生命)大爆發”(Cambrian explosion)以來,地球“物種”出現了爆發式的“進化”發展現象,也由此才有后來的“人類”。應該說,人類是地球“生命大爆發”后的有機生命之一,也得益于地球生命的自然生態進化。而這一自然進化并沒有受哪一種生物的支配,完全是地球自然生態正常發展的結果。由此可見,“人類”前地球是“恒常”的,有正常生存的自然規律,有有機繁盛的生命物種,也因其正常、繁盛才有了“人類”,這是人類應首先清醒地知道的問題。

其二,人類也要明確,地球卻可能因人類“文化”和“科學”的創造而消亡。相較于地球的歷史而言,人類歷史幾乎可以忽略不計,嚴格的人類只能從“文化”的創造開始,而最明確的“文化”創造大概就是借助它物的工具使用,如大自然中最便利而常有的“石器”等,則這已經是地球近二、三百萬年的事了。“人類”后,自然存在物逐漸成為人類的工具、用料等,人類由此日漸繁榮、膨脹,并形成了“文明”及其后的各文明區的“傳統”,其時人類尚且懂得對自然的“取用”與“耕植”的平衡關系;而近代的“工業”創造出現以來,人類對自然的“取用”近乎無度,致使大自然的林木在減少、水源在枯竭、空氣在污染、物種在消亡等成為地球自然的常有現象,而代之出現的是所謂人類的“現代文明”產物的諸多創造——人造垃圾、人造污氣、人造污水、人造射線、人造核泄等。顯然,越來越增速發展的人類文化及科學技術的創造,正將地球生態推向死亡。從本質上講,地球并不希望人類的這些創造。

故而可以這么說,人類主觀意識需要的是“倫常”,而地球客觀自然需要的是“恒常”,這就是人居原理之“常”,也是“人居”需要研究的一方面。

利民為“本”,是社會功能構成秩序的“基本”,也是人類生活空間存在的“根本”。

人居有“倫常”“恒常”的“常”的主客觀存在,這是一種人類及地球生存發展的必要和必然;而此“常”的存在對人類來說也是一種需求或要求,人們又當作何相宜的滿足之為?就如本文在開言時所談到的人居“理想城市”的思考和方案,便是人類不同文明在傳統早期的一種設想,而且還都有相近的“理想”的人居空間構成方式——保護體、居住體、核心體(參見圖35-1)。這樣的空間結構真的“理想”嗎?是否相宜于人居之“常”?

實際上,地球空間、人居空間之所以有“常”的存在,都是有本原成因的,這應該也是認識和評判傳統早期“理想城市”的科學合理性的最高標準。以現代人居科學理論的概念而言,空間創造或再造是緣于功能的需求,不同的功能需求產生不同的再造空間,包括小功能建筑和大功能城居等,地球的人居整體空間就是為了滿足人類社會總體需求而創造的。那么,“人居”便顯然是成因于人類社會功能,或者說是以益利人類大眾之“民”為人居之“本”的。而其利民之“本”,又當是一個什么概念的“本”?

首先應是社會功能構成秩序的“基本”。

人居是人類生存的整體空間,人類及其社會就生存于這一空間里。怎么將人類社會各構成系統領域安置在這一空間里是“人居”的課題,“理想城市”就形成于這一課題的思考。對中國傳統社會來說,“城”的政治意義就是“國”的存在,“匠人營國”(《周禮·冬官考工記》語)就是建城立“國”,“國”的社會構成就生存在這一空間里,并以“朝”、“市”為最主要的功能內容。在《周禮》里,是“(前)面朝后市”(參見圖35-3 左),即“市”在“朝”的后(北),并由此而奠定了中國傳統城居規劃的基本形制,而得到后世的承襲;不過,隨著“市”在城居中的需求的增長,作為商品交易場所的“市”被置于“朝”后似乎已有些不便,于是就有逐漸移出“朝后”的發展趨勢。如漢末的北魏洛陽城,就在縱中軸線的內城及宮城的兩側,設置了東“小市”、西“大市”,這顯然已不是“前市后朝”形制的規限;又如唐長安城,或許是不愿承襲漢長安城的“周制”朝市形制的緣故,在原“漢城”的東南另建“唐城”而完全移出了漢城基址,并有了更背離了“周制”的朝市功能空間形制,將“東、西二市”再往南移,從而形成了新的朝市形制——“前市后朝”(參見圖35-3 右)。由此,使“市”更近于城民居住區的“坊”,而便于城居坊民的“為市”,“城”之“市”的功能也得到了更有利的發展。

圖35-3 中國傳統城居“朝市”演變例圖(左:周“[前]面朝后市”;右:唐“前市后朝”)

唐朝后,中國傳統城居的發展并不止于“前市后朝”的新形制。特別是江南地區的一些商業發達的城市,在唐末五代及宋初,更是打破了集中“為市”的城居規劃形制的做法。先是拆去坊墻,直接朝外“為市”,城居區的亦居亦商的建筑由此產生,這就是從“集市”到“街市”在城居中的出現;而后,干脆就在城市的主干街區營造商業建筑,使“為市”商圈擴展至整座城。由此,城居的主導功能便演為城民可整座城“為市”的“城市”,中國傳統后期的大小城居便大致都是沿襲這一做法。

顯然,只有“為市”繁榮了,城居才能安定,社會各構成系統領域才能正常工作及發揮作用。故而,城居之“民”是其城之“(基)本”,其它人居形式也一樣,這是必然的。

其次則更是人類生活空間存在的“根本”。

與地球生命物種存在相似的,人居空間就是一個大系統,這個大系統同樣是有生命的,其生命的主干體乃至根系就是民眾,是民眾的這一根系給“人居”這個大系統生命帶來了所需的養份。從人居的產生過程而言,民眾是人居空間的創造主體,人居規劃的建筑師、規劃師(如上述“理想城市”方案的古羅馬M.維特魯威)是民眾社會分工的一員,人居構成分子的建筑的營造者(或“匠人”)更是民眾的“百工”(《周禮·冬官考工記》載語)之一,可以這么說,古今人類歷史上任何人居構成的建筑都是民眾的產物(參見圖35-4 左);從人居的存在過程來看,民眾也是人居空間的守護者,建筑的“營造”完成只是建筑的開始,建筑的生命存在還需要諸多的值守和看護,且不說建筑功能使用的許多方面需要相應的工種給予維護、保養,即便是建筑間的人居街衢空間也需要有環衛工來清掃保潔(參見圖35-4 右)。

圖35-4 人居空間創造與存在示意圖(左:營造者;右:守護者)

何況,人居并不只是建筑的存在,建筑只是為人居提供一個空間骨架,更重要的是人居功能的具備,以及人居內容的充實,這就是社會系統的真實存在和功能完備。而社會系統是一個龐大的構成體系,即便在各人類文明的傳統時期,也有“城居”和“鄉居”的不同人居構成,只有“為市”的城居、或只有“耕漁”的鄉居,都是難以獨自生存、甚至是無法單獨生存的。對現代人居社會來說,更是需要有各種人居方式的協同構成,這當然是社會產業方式的演變所要求的。不過,不管怎么發展演變,社會功能都是由“人居”提供空間滿足的,滿足于不同的功能空間的建筑,其“空間”源于地球自然、由人類再造形成,非地球自然、人類再造是無以實現其功能滿足的。則如此看來,可以沒有地球“自然”嗎?可以沒有人類“大眾”嗎?

因此,地球“自然”與人類“大眾”都是人居不可或缺的“根本”。《尚書·夏書》曰:“民惟邦本,本固邦寧。”唐魏徵亦曰:“求木之長者,必固其根本”(《諫太宗十思疏》語)。地球人類就象是一棵自然之“木”,自然生長發展是其“常(態)”,若要求其長遠生存,必定要益利其“常(態)”而穩固其“本”;而只要地球“自然”、人類“大眾”之“本”穩固了,地球人類及人居何“邦”不“寧”呢?這也才是真正的“理想”人居。