抗戰時期中共參與新疆治理探析

付 娟 王 洪 運

(四川音樂學院 思政部,四川 成都 610021;成都信息工程大學 馬克思主義學院,四川 成都 610225)

新疆地區幅員遼闊,自古為東西方交通樞紐、中國西北地區要地,具有極其重要的戰略地位,歷代中國政府都極為重視治理新疆。雖然新疆1949年才宣告和平解放,但中國共產黨對新疆治理的探索卻早于此 :二十世紀三十年代盛世才主新初期(1937-1942年),在新蘇友好、國共合作,一致抗日的大背景下,以毛澤民為代表的一大批中共黨員因緣際會進入新疆,開啟了中共治理新疆的早期探索。在長達五年的時間內,從地方到省城一百余名握有實權的共產黨員為建設新疆盡心竭力,取得了顯著成效,入疆共產黨員參與治理的1937-1942年恰是民國新疆社會經濟發展最為迅速的時期。盡管這一時期新疆取得的建設成就與盛世才的親蘇政策及蘇聯的大力援助有關,其目的也是為鞏固其獨裁統治,但不能就此否認中共黨員在其中所起的關鍵作用。目前學界對此問題的研究還比較薄弱,許多有關民國新疆歷史的著作與論文雖有所涉及,但尚無專文探討,也缺乏對其意義的客觀評價,本文擬在前人研究的基礎上對此做一個較為全面的闡述與評價,拋磚引玉以待方家批評指正。

一、中共參與治疆的歷史機遇

(一)緣起 :盛世才主新與親蘇政策

1933年“四一二”事變后,金樹仁逃離新疆,新疆陷入盛世才、張培元和馬仲英三方激烈斗爭的局面,當年12月,張培元、馬仲英反盛同盟正式形成,而南京政府想借此機會牽制盛世才,掌控新疆。為獲強鄰蘇聯的軍事支持,盛世才打出親蘇反帝旗號,聲稱信仰共產主義。對當時的蘇聯而言,扶持一個親蘇的中國新疆地方政權既可確保中蘇邊境安全,還可獲得工業化所需的農牧產品及廣闊的工業品銷售市場,因此蘇共很快通過《關于新疆工作的指示》,并表示“給予烏魯木齊提供援助是可行的”“執行旨在提高我們對他們的影響和控制的措施是必要的”[1]16,對盛世才明確予以支持。當年年底,蘇聯紅軍入疆,幫助盛世才擊敗了張、馬兩大勢力,基本穩定了新疆政局。

盛主新初期,歷經連年戰亂后的新疆經濟凋敝,民不聊生,亟待經濟恢復和社會重建。為鞏固自己的統治,盛世才把爭取蘇聯援助作為鞏固政權的主要措施之一,標榜建設“新新疆”。在蘇聯幫助下,1934年初,盛提出“八大宣言”和“六大政策”。后者是其施政綱領,包括反帝、親蘇、民平、清廉、和平、建設六個方面,其意在繼續借助蘇聯力量開展各項建設,鞏固政權。盛世才的全面親蘇政策獲得了蘇聯方面的積極回應。1934年7月,蘇共通過了《關于重建新疆經濟的措施》,向新疆提供500萬金盧布貸款,幫助新疆重建貨幣體系和推動工業、交通運輸等行業建設[1]37-38,之后金額更增至750萬,大批人才和項目隨資金涌向新疆。彼時新疆教育落后,人才缺乏,盛世才為多方搜納人才,向蘇聯請求援助,蘇方派出大量專家、技術人員和一些留蘇中共黨員入疆幫助新疆恢復和發展經濟。后來在國共合作一致抗日的大背景下,盛世才還向中共尋求建設人才,延安方面派出了一批以毛澤民為代表的優秀黨員入疆。客觀而言,三十年代中后期盛蘇之間的“親密”關系,以及盛所奉行的全面親蘇容共政策,為中共黨員以合法身份入疆,擔任實職并探索治理新疆提供了契機。

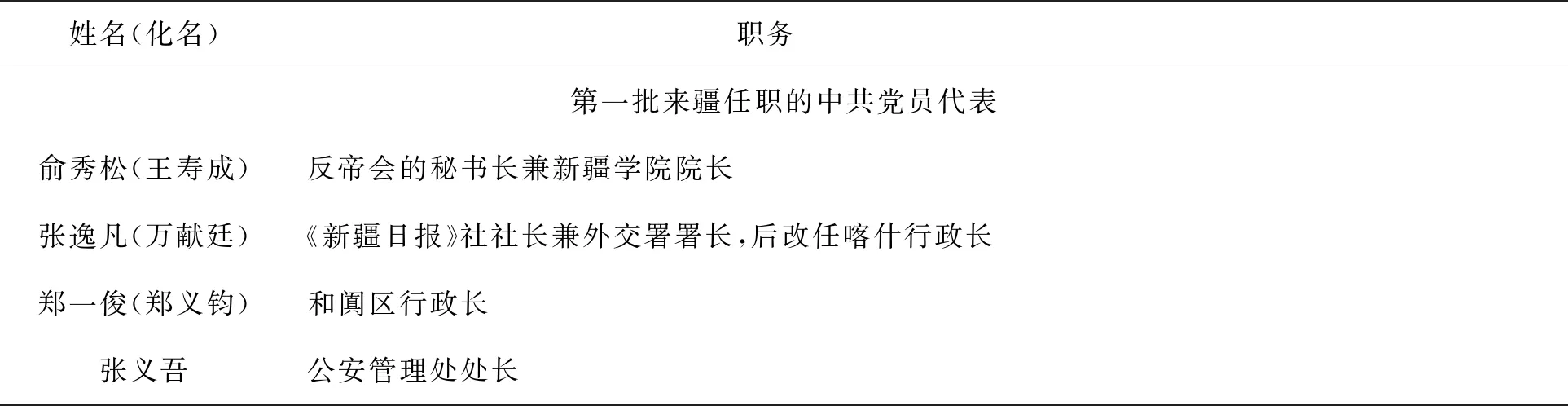

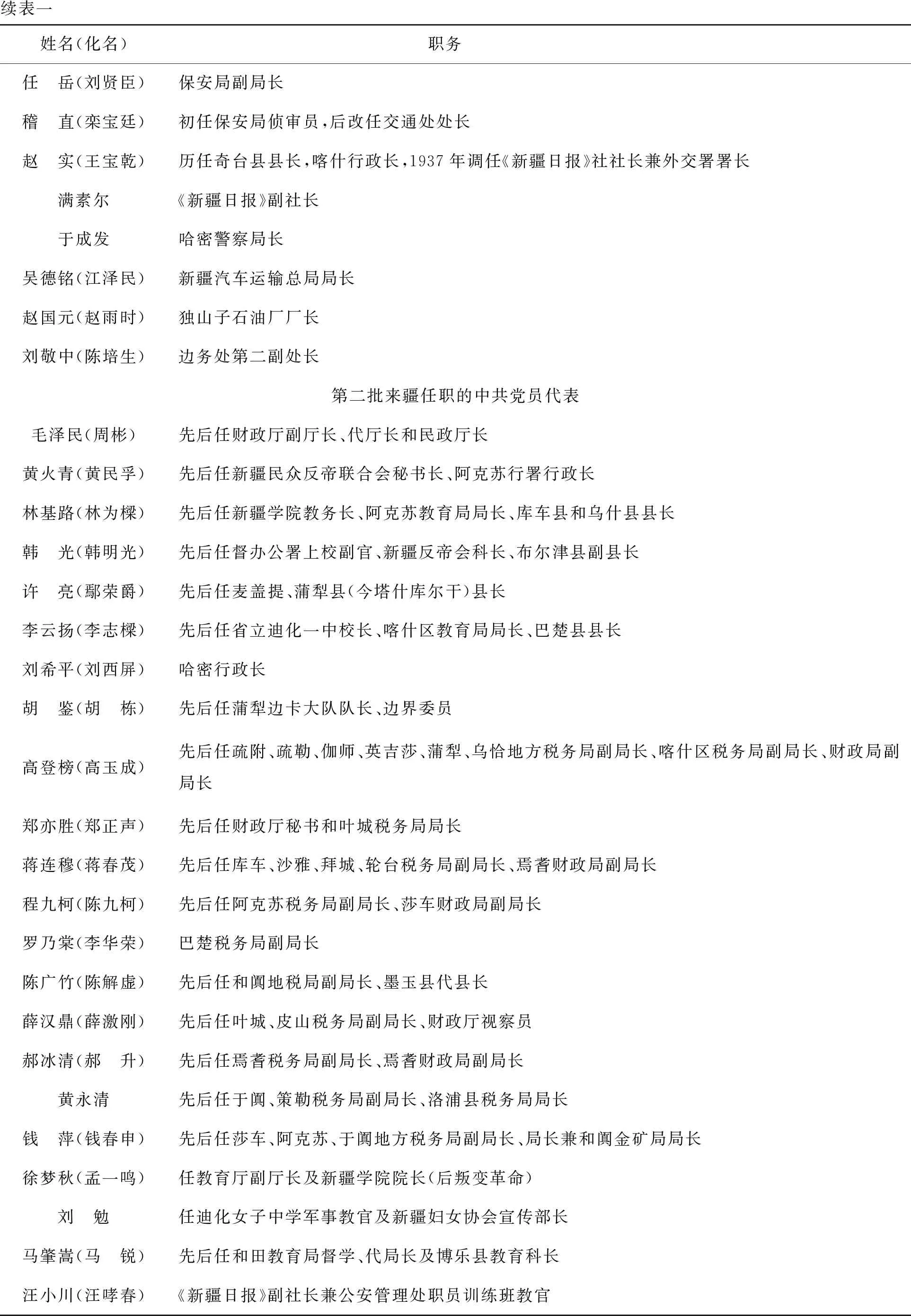

(二)入疆共產黨員概略

抗戰時期入疆的共產黨員有前后兩批。第一批由蘇聯派遣,入疆時間在1935—1936年,由25名滯留蘇聯的中共黨員(也屬聯共黨員)組成。為表示尊重蘇方,盛世才對他們多予以重用,安排在政府部門、社會團體和教育文化領域任職,委以秘書長、行政長、副行政長、縣長等要職(見下表)。這些從蘇聯來疆參與建設的中共黨員,為完善和貫徹“六大政策”,改善民族關系和發動民眾等方面做出了努力,但他們入疆人數少、時間短。1937年10月盛世才為了強化其獨裁統治炮制了“陰謀暴動案”,進行了第一次大清洗。原盛世才的總顧問,蘇聯駐迪化總領事阿布列索夫被冠以“托派”的罪名。來自蘇聯的中共黨員被重點打擊清洗,俞秀松、張逸凡等四百余人被誣為“托派”“間諜”被捕,受牽連者多達兩千余人,除趙實繼續留疆外,其余來疆中共黨員皆被遣返回蘇。

第二批入疆的中共黨員由延安中共派遣,入疆時間在1937—1938年間。“陰謀暴動案”后,盛鞏固了其對新疆的掌控,但大清洗也造成了各級政府機構干部缺乏,為建設“新新疆”,解決經濟建設中人才匱乏的問題,盛世才轉而向中共請求幫助,“為了打通國際路線,解決革命根據地戰略依托問題”[2]27,鞏固與盛世才的統一戰線,中共答應了盛世才的請求,陸續派出以毛澤民為代表的160名中共黨員及其家屬進入新疆[3]277,此次入疆共產黨員人數多,時間長,他們中的代表人物見下表 :

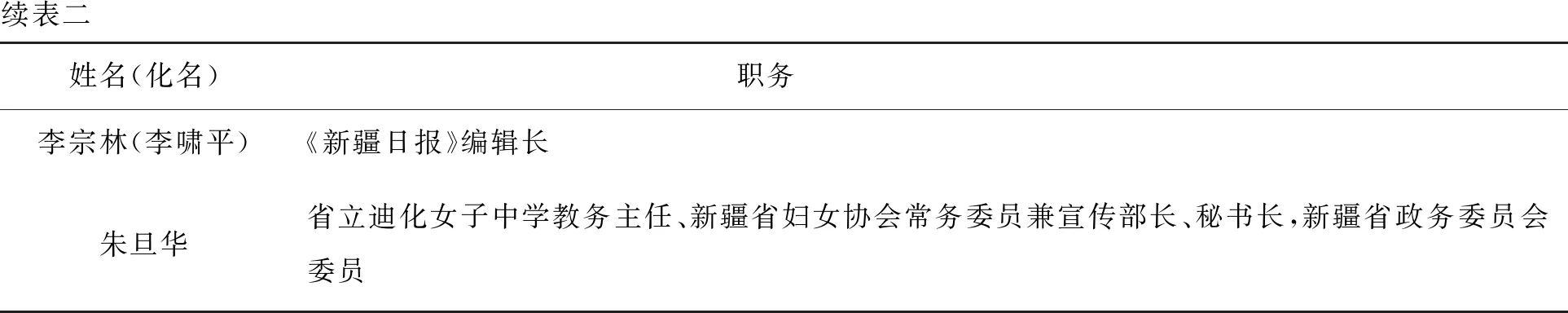

表1 1935—1942年入疆任職的中共代表人物

續表一姓名(化名)職務任 岳(劉賢臣)保安局副局長稽 直(欒寶廷)初任保安局偵審員,后改任交通處處長趙 實(王寶乾)歷任奇臺縣縣長,喀什行政長,1937年調任《新疆日報》社社長兼外交署署長滿素爾《新疆日報》副社長于成發哈密警察局長吳德銘(江澤民)新疆汽車運輸總局局長趙國元(趙雨時)獨山子石油廠廠長劉敬中(陳培生)邊務處第二副處長第二批來疆任職的中共黨員代表毛澤民(周彬)先后任財政廳副廳長、代廳長和民政廳長黃火青(黃民孚)先后任新疆民眾反帝聯合會秘書長、阿克蘇行署行政長林基路(林為樑)先后任新疆學院教務長、阿克蘇教育局局長、庫車縣和烏什縣縣長韓 光(韓明光)先后任督辦公署上校副官、新疆反帝會科長、布爾津縣副縣長許 亮(鄢榮爵)先后任麥蓋提、蒲犁縣(今塔什庫爾干)縣長李云揚(李志樑)先后任省立迪化一中校長、喀什區教育局局長、巴楚縣縣長劉希平(劉西屏)哈密行政長胡 鑒(胡 棟)先后任蒲犁邊卡大隊隊長、邊界委員高登榜(高玉成)先后任疏附、疏勒、伽師、英吉莎、蒲犁、烏恰地方稅務局副局長、喀什區稅務局副局長、財政局副局長鄭亦勝(鄭正聲)先后任財政廳秘書和葉城稅務局局長蔣連穆(蔣春茂)先后任庫車、沙雅、拜城、輪臺稅務局副局長、焉耆財政局副局長程九柯(陳九柯)先后任阿克蘇稅務局副局長、莎車財政局副局長羅乃棠(李華榮)巴楚稅務局副局長陳廣竹(陳解虛)先后任和闐地稅局副局長、墨玉縣代縣長薛漢鼎(薛激剛)先后任葉城、皮山稅務局副局長、財政廳視察員郝冰清(郝 升)先后任焉耆稅務局副局長、焉耆財政局副局長黃永清先后任于闐、策勒稅務局副局長、洛浦縣稅務局局長錢 萍(錢春申)先后任莎車、阿克蘇、于闐地方稅務局副局長、局長兼和闐金礦局局長徐夢秋(孟一鳴)任教育廳副廳長及新疆學院院長(后叛變革命)劉 勉任迪化女子中學軍事教官及新疆婦女協會宣傳部長馬肇嵩(馬 銳)先后任和田教育局督學、代局長及博樂縣教育科長汪小川(汪哮春)《新疆日報》副社長兼公安管理處職員訓練班教官

續表二姓名(化名)職務李宗林(李嘯平)《新疆日報》編輯長朱旦華省立迪化女子中學教務主任、新疆省婦女協會常務委員兼宣傳部長、秘書長,新疆省政務委員會委員

資料來源 :第一批黨員情況參見白振聲,(日)鯉淵信一.新疆現代政治社會史略[M].中國社會科學出版社,1992年版,第252頁;張大軍.新疆風暴七十年 :第7冊[M].蘭溪出版社有限公司.1980年版.第3620頁。第二批黨員情況參見朱培民,王寶英.中國共產黨治理新疆史[M].當代中國出版社,2015年版,第17-19頁;段錕等.新疆與內地關系史[M].新疆人民出版社,1992年版,第220-226頁;李宏主編,喀什地委史志辦.喀什年鑒2000[M].新疆人民出版社,2000年版.第101-110頁,有改動。(注 :抗戰時期歷任中共駐新疆代表 :陳云(化名施平)、鄧發(化名方林)和陳潭秋(化名徐杰)因未擔任政府實職故未收錄表中,其貢獻亦有公論。)

上表中由延安派出的中共黨員,大多接替第一批聯共黨員擔任政府要缺,任職范圍擴大到二十余縣,從省城到地方都有共產黨人奮戰在各條戰線上 :或負責財政民政,如毛澤民;或總攬地方事務,如黃火青、林基路、趙實、李云揚、劉希平等;或主持群團和教育工作,如韓光、朱旦華、馬肇嵩、汪小川、李宗林等;或負責宣傳教育,如汪小川、李宗林等;還有分散在新疆各地負責稅收工作的中共黨員,如高登榜、鄭亦勝、蔣連穆、程九柯、羅乃棠、陳廣竹、薛漢鼎、郝冰清、黃永清、錢萍等,有力地推進了新疆社會經濟面貌迅速發生變化。

二、中共參與治疆的實踐

抗戰時期新疆的全面經濟建設始于1937年,這既是蘇聯幫助下新疆實施第一個“三年計劃”的開端,也是第二批中共黨員入疆的起始年份。入疆中共黨員參與治理的1937—1942年,恰是民國新疆社會經濟發展最為迅速的時期。他們皆具體參與實施了建設“新新疆”的第一個(1937-1939年)和第二個(1939-1942年)“三年計劃”,開啟了中共治理新疆的早期探索。其中最值得一提的代表人物,是被稱為中國紅色金融事業的開拓者和奠基人的毛澤民。在中央蘇區時期,毛澤民領導的中華蘇維埃國際銀行與經濟部、財政部密切合作,發行貨幣、統一財政;長征結束后毛澤民出任中央工農民主政府國民經濟部部長。1938年2月毛澤民從延安赴蘇治病途中,被盛委以重任,擔任過新疆財政廳副廳長、代廳長與民政廳廳長,整頓新疆的財政金融和民政工作,推動了新疆工農牧業及文教衛生等各項事業的迅速發展。以毛澤民為代表的入疆中共黨員治理新疆的探索與實踐,主要集中在以下四個方面 :

其一、穩定財政金融。盛世才上臺初期,為在軍事上打擊異己,掌控新疆而大肆濫發紙幣,從1933年“短短五年功夫,亂發紙幣達三百萬萬兩,外債合法幣兩千余萬兩”[4]38,導致新疆財政入不敷出,紙幣貶值,經濟形勢十分嚴峻。普通老百姓生活艱難自不必說,政府工作人員也因物價飛漲,難得溫飽。“公務人員的薪金,比從前曾增高到一二百倍(原文如此——作者注),而實際市上的物價乃增高二三百倍”[5]3479,紙幣貶值嚴重到公務員工資用麻袋和人力車去拉鈔。毛澤民根據新疆實際,開出“另起爐灶”治理新疆財政的藥方 :改組省銀行,統一南北疆貨幣,建立預算制度,緊縮開支,整頓稅務,增加財政收入等政策,為保證毛澤民財政金融政策的貫徹實施,中共還派遣了高登榜、鄭亦勝、黃永清等10名搞財經的中共黨員入疆,擔任地方稅務和財政部門的骨干,在短短三年時間內,毛澤民迅速穩定了新疆的財政金融形勢,為新疆的各項建設奠定了堅實的基礎。

其二、大搞地方建設。一方面毛澤民將“蘇聯所借的五百萬金盧布幾全數用之于生產事業”[5]3486,還發行建設公債,為新疆的農牧業、工商業和交通運輸業以及文化教育事業提供資金。在1941年2月調任民政廳長后,毛澤民主持制定了《新疆省區村制章程》,廢除了鄉約制度,實行民主選舉,推行民主政治;另一方面勤政為民的地方長官如趙實、林基路、許亮、李云揚等共產黨員,盡心竭力推動地方各項事業的發展。為振興奇臺商務,趙實呈請省府重開外蒙馱運商道,還出面組織商家集股開辦電燈局、火柴廠、造紙局等工業。林基路在庫車組織修筑了全長三千米的銅廠河石堤(北山龍口大壩),重修庫車河大橋;許亮和李云揚開展大型水利建設,分別集資興建了金銀渠(19.5公里)和洪海子蓄水池,解決了制約當地農業發展的水源問題,李還率民眾修建了170多公里的南疆公路。努力為民眾辦好事,辦實事的共產黨員們,也因此受到各族民眾的熱烈歡迎。

其三、發展文化教育。當時教育廳代廳長、新疆學院教務長、省立一中校長都是共產黨人,在他們的推動下,盛世才政府不斷加大經費投入,興建學校,成立各民族文化促進會,入學學生概不收學費,文具膳食皆由政府免費提供,促進了各民族文教事業的快速發展。1938年全省共有學校1 757所,在校學生 138 490 人;到1942年,學校發展到2 465所,在校學生總數達到271 100人[6]73。各地創立完善各級教育行政機構,在各區治所城市先后設立簡師、初中,創辦暑期教員講習會,推動地方教育的發展。社會教育方面則致力于在各縣城舉辦民眾夜校[5]3523。趙實任奇臺縣長時,成立縣立小學和滿文小學,增設維吾爾族女生班和民眾班,動員和組織成年男女識字,提倡師生演文明戲和話劇。

其四、宣傳反帝愛國,發動群眾,促進民族團結。新疆反帝聯合會和《新疆日報》,成為中共發動群眾,宣傳反帝愛國的陣地。1934年成立的新疆反帝聯合會,會長雖是盛世才,秘書長和下屬部、科領導多為共產黨員,僅1939年出版的《反帝戰線》和《新疆青年》等旨在宣傳反帝愛國的進步刊物,“總計數目達九萬七千余冊”,壁報畫刊“數目至少在五十余種以上”[7]3581-3582。新疆省、督兩署機關報《新疆日報》,也由中共黨員掌控,負責日報采稿、編審和出版等[8]前言,宣傳反帝愛國,持久抗戰。在搞好地方建設的基礎上,入疆黨員堅持民族團結平等,尊重各民族的宗教信仰和風俗習慣。如李云揚不吃豬肉,下令廚房將維、漢兩族同志做飯炒菜用油及炊具、餐具分開,大大促進了民族團結。

入疆黨員的早期探索實踐,迅速取得了顯著成效,新疆財政稅收狀況迅速好轉,農、工、商、牧各業欣欣向榮。但對盛世才而言,確保其對新疆的獨裁統治才是他所有政策的出發點,隨著中共在新疆影響力的擴大,以及蘇聯對新疆軍事、政治和經濟表現出越來越強的影響力和控制力,盛世才為確保其“新疆王”的獨裁統治,在1942年10月趁蘇德戰爭爆發,蘇無力插手新疆之機轉向國民黨,再次發動“陰謀暴動案”,全面清除蘇聯在疆勢力,同時開始血腥的反共整肅。毛澤民、林基路等主要干部被逮捕關押或慘遭殺害,中共參與治理新疆的早期探索被迫中止,這也直接導致新疆經濟文化等各項事業在抗戰后期陷入停滯與倒退。

三、抗戰時期中共參與治疆的意義

抗戰時期中共黨員參與治理新疆的早期探索時間雖短,但影響深遠,意義重大。不僅推動了新疆抗日救亡運動,促進了馬列主義在新疆的傳播,也為新中國成立后中共進入新疆、治理新疆奠定了基礎,提供了借鑒。

(一)入疆共產黨員積極宣傳反帝愛國、抗戰建新,對抗戰勝利有著不可忽視的現實意義。入疆共產黨員充分發揮了黨的宣傳組織優勢,服務抗戰偉業,在反帝愛國旗幟下,激發各族人民的反日熱情,促進抗日救亡運動的蓬勃發展。由入疆黨員主導的反帝聯合會,各民族文化促進會,作為聚集少數民族知識分子、愛國青年和民眾的合法群眾性組織,通過卓有成效的宣傳鼓動工作,促進了新疆的穩定與發展,鞏固了抗戰大后方,各階層都受此影響積極投身于抗日救亡大業。在入疆黨員的努力下,1937年新疆派人護送一批有8萬件黃皮衣、1萬件馬鞍和其他物品共80多輛汽車的物資到延安[3]279-280,有力支持了中共的抗日活動。被稱為“新兵營”的西路軍左支隊,是中共抗戰時期在疆的一支武裝力量,也是新式軍事人才的培訓基地,訓練特種技術兵種,戰士們學習飛機、坦克、汽車、大炮、無線電通訊、醫療等先進技術,后奔赴抗日一線殺敵。1939年籌組的航空教導隊,是由蘇聯出資訓練中國飛行員,受訓人數四百多,不僅為抗日戰爭提供了急需的飛行人才,也成為新中國組建空軍的骨干力量之一[9]254。

(二)入疆共產黨員的治疆實踐有力擴大了中共在疆影響,推動了馬列主義的傳播。雖然新疆緊鄰蘇聯,但因楊增新實施可疑人員不許入境,政治宣傳品不得進入新疆等措施[10]725,十月革命后新疆并未受馬列主義影響。1922年《新疆與蘇俄政府局部臨時通商條件草案》第14條明文規定 :“俄國對于新疆人民及旅俄華民不得傳播社會主義”[11]276,嚴加抵制馬列主義向新疆傳播。然而這一局面至盛世才主新,因其奉行親蘇政策發生逆轉。當時在疆黨員雖奉行“三不”政策[12]240(即不發展黨員,不宣傳共產主義,不發展黨組織),但借助盛世才宣傳“六大政策”的機會,大量出版馬列主義的相關刊物和著作。中共還利用反帝會公開“講授以馬列主義為中心的各項理論”“各機關的干部和各部隊的將領都爭先報名入班受訓”[7]3575,甚至“一批年幼的兒童,無論漢、維、回各族,都深深地染上馬列主義的思想熏陶”[7]3938,其中包括三區革命的主要領導者阿不都克里木·阿巴索夫、杜別克·奴爾塔扎·夏勒恒巴也夫、以及后來擔任新疆主要領導職務的賽福鼎·艾則孜等,都受到馬列主義的深刻影響。思想宣傳配合入疆黨員的有效治疆措施,加上新疆經濟社會良好發展的局面,無不顯著擴大了中共在疆的政治影響,也為建國后進軍新疆,和平解放奠定了一定基礎。

(三)入疆共產黨員的早期探索為中共進行新疆城市管理與建設積累了寶貴經驗。中共在革命過程中,主要有城市與農村兩種不同地理空間進行管理與建設的經驗。1927年“四一二”和“七一五”政變后,國民黨控制了各級城市,中國共產黨只能在農村創立革命根據地積蓄自身力量。盛世才主政初期引共產黨員入疆,為中共提供了探索城市管理和城市建設的契機,毛澤東對城市經濟工作的重要性有著敏銳而清醒的認識。對毛澤民提出的相關要求,毛澤東大力支持,明確指示 :“請陳云同志替他辦,財政事情第一要緊,不但那里好,將來也大有助于我們”[13]。城市建設的復雜性與特殊性,以工業化和邊貿帶動新疆城市發展的模式,對來自農村革命根據地的毛澤民等而言是新問題。抗戰期間,蘇聯專家和入疆共產黨員擬定了伊犁、迪化等重要城市實業計劃發展大綱,實施了新城建設計劃,興建城市基礎設施,開展工業化建設,興建或擴充了迪化、伊犁等城市的44家工業企業[11]450-453,1937年即取得了突進式成果,“全疆小工業鋪舊有二百七十三家,新設一百一十九家”[14]77,推動了新疆城市從傳統向現代的進一步轉型,還帶動了周邊農、牧、商業的全面發展。這一探索為中共積累了城市管理與城市建設的寶貴經驗。

(四)入疆共產黨員的早期探索,為解放后中共治理新疆提供了借鑒。

抗戰時期毛澤民等入疆黨員治理新疆的探索,是中共為了抗戰勝利欲將新疆建設成為堅實的大西北基地所作的努力,也是中共認識新疆、了解新疆、治理新疆的初次嘗試。中共的治疆之策經歷了由初步探索、逐漸成形到不斷完善的歷史過程。正是在借鑒汲取入疆黨員早期實踐經驗的基礎上,新中國不僅徹底解決了新疆軍閥割據的問題,全面實現了中央對新疆的管控,還努力營造有利的國內外環境,為新疆的快速發展創造條件。

首先,為解決建國初期新疆的經濟問題提供了有效方案。1949年底新疆甫一解放,彭德懷即上書毛澤東,指出新疆面臨的“最嚴重的問題是財政經濟問題”“新疆本身大約只能解決財政需要的百分之三十左右,百分之七十以上必須中央幫助”,財政收支極不平衡導致物價飛漲,“解放以來金融產生了嚴重波動,物價在這期間漲了一百倍以上”[15]38-39,這一情況類似當年毛澤民所面臨的嚴峻局面。黨中央和新疆省府制定的施政綱領與當年毛澤民所實施的政策如出一轍 :統一幣制,整理財政,“建立預算決算審計制度,整理稅收,實行合理負擔,增加政府的收入,減輕貧苦勞動人民的負擔”[15]47;曾任駐疆代表的陳云等提出“先撥黃金五千兩,購撥汽車二百輛,在今明兩年(指1950-1951年,作者注)中逐年撥給四五十萬匹布、茶磚一千噸”,大力援疆的同時積極發展本地工業,“籌撥電力二千馬力,紗錠二萬、毛錠五千及一個皮革廠”[15]49。這些正確的措施迅速穩定了經濟形勢,為新疆的進一步發展奠定了基礎。

其次,為建國后中共治疆理政提供了有益借鑒。新中國延續了入疆黨員治疆的優秀傳統,實行政權建設、經濟建設和文教建設相結合的政策,“誠心誠意地積極幫助少數民族發展經濟建設和文化建設”[15]143;繼續堅持各民族一律平等的民族政策,實行民族區域自治,給予維族等少數民族當家作主的權利,大量吸收和培養少數民族干部;中共還吸取了因軍閥政治導致中共治疆探索被迫中斷的歷史教訓,派王震率十萬農墾大軍進駐新疆,發展生產,保障政治穩定。

再次,在繼續發揮新疆地緣優勢,積極鞏固和發展中蘇友好,爭取蘇方援助的同時,也吸取歷史教訓,注重自力更生,加強新疆和內地的關系。“凡我們自己已經有了的或能從其他地區調撥的機器、材料就不要再進口,凡我們自己能夠找到的專門技術人員就不要再從蘇聯請人來,凡能夠因陋就簡地設備起來的工廠、房舍就不要另起爐灶或照最高的標準來修建”[15]64。

四、余論

抗戰時期中共黨員在新疆的探索實踐取得了顯著成效,某種程度上也可視為蘇聯模式在新疆的預演,抗戰時期的這一實踐證明蘇聯模式可以在短期內取得迅速的成效,這對建國后毛澤東等人選擇爭取蘇聯幫助,走蘇聯計劃經濟的建設模式產生了直接而深遠的影響,只是抗戰時在新疆實施的“三年計劃”,改成了“五年計劃”。

中共黨員參與治疆不只對建國后中共治疆有借鑒意義,它還為抗戰結束后中共戰略中心從農村轉向城市,開展現代城市管理與城市建設提供了寶貴經驗。1927年大革命失敗后,中共被迫將工作重心從城市轉向農村,走上了“農村包圍城市”的革命新道路,直到1949年中共七屆二中全會宣布黨的工作重心將由農村轉到城市,二十多年間中共的城市建設與管理經驗極為有限,此前雖在江西瑞金、陜北延安等革命根據地進行過小規模的城市建設,但均屬革命戰爭時期以鄉鎮和小縣城為主的城市建設與管理,地域有限,人口不多。土地革命時期中共的城市建設探索都無法與抗戰時期在新疆建設現代城市的探索相提并論,它為解放戰爭時期中共占領張家口和石家莊等大城市后進行城市管理,制定相關城市政策提供了彌足珍貴的借鑒與經驗。

更為重要的是,抗戰時期中共黨員在新疆的探索實踐,是中國共產黨取得政權前第一次大規模合法介入多民族地區治理及邊疆治理的早期探索,時間較長,成效顯著,之前中共雖有在瑞金、延安等根據地治理的經驗,但皆屬內地,以漢族或漢族為主的地區,地域范圍也沒有新疆廣闊。故以此觀之,抗戰時期入疆中共黨員的治疆實踐,事實上具有超乎新疆輻射全國邊疆多民族地區的范本意義,它所提供的經驗,對于建國后中國共產黨治理邊疆少數民族地區,制定少數民族政策及邊疆開發政策,都有積極的借鑒意義。