惲壽平“貓蝶圖”辨?zhèn)?/h1>

2019-01-12 07:04:54楊揚(yáng)

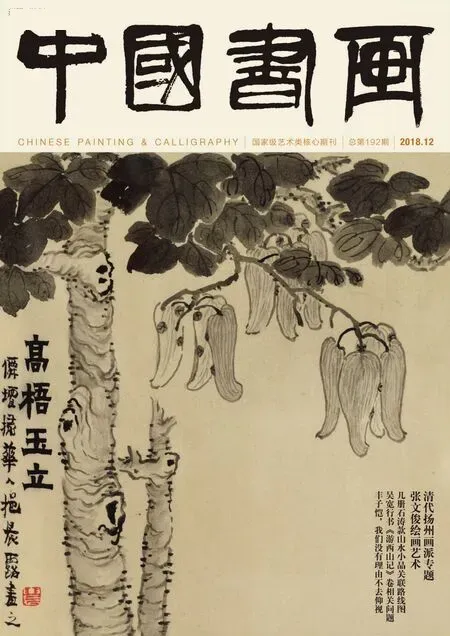

中國(guó)書(shū)畫(huà) 2018年12期

◇ 楊揚(yáng)

中國(guó)國(guó)家博物館藏惲壽平《秋卉貍貓圖》(圖1),絹本設(shè)色,縱119.8厘米 橫54.2厘米。畫(huà)中一只黑白花色大貓雙目圓睜,正屏氣凝神地凝視前方草叢,似乎在等待蛺蝶到來(lái)的那一瞬撲上去。貍貓?bào)w態(tài)生動(dòng),纖毛畢現(xiàn),活潑靈動(dòng)躍然紙上。背景中的花卉枝葉以沒(méi)骨畫(huà)法繪制,設(shè)色淡雅,而石頭則以墨筆勾畫(huà),用筆輕松自然,與前方憨態(tài)可掬的貓兒相得益彰。

畫(huà)面左上有惲壽平自題七言絕句詩(shī)一首,詩(shī)文為:“偃草雄風(fēng)勢(shì)壯哉,怒猊騰擲下蒼苔。于今社鼠應(yīng)難捕,閑覷花陰蛺蝶來(lái)。甲子麥秋苕華館戲作,壽平。”鈐有“正叔”(朱文)、“壽平”(白文)兩方印。詩(shī)文收錄于《甌香館集》卷十〔1〕。甲子年即康熙二十三年(1684),惲壽平時(shí)年52歲。此畫(huà)曾由龐萊臣收藏,畫(huà)面左下有“虛齋審定”(白文)和“萊臣心賞”(朱文)兩方鑒藏印。

上海博物館吳湖帆書(shū)畫(huà)鑒藏展中,展出了一件名為《貓撲蛺蝶圖》(圖2)的吳湖帆舊藏。此圖為紙本設(shè)色,縱123.8厘米,橫64.3厘米。畫(huà)面中一只貍貓,圓睜的雙目及騰挪的姿態(tài)都與國(guó)博本《秋卉貍貓圖》別無(wú)二致。背景中花卉山石的畫(huà)法也類似,花卉以沒(méi)骨法淡設(shè)色,山石則以墨筆皴染。相比于國(guó)博本花枝與貍貓身姿形成的對(duì)角線構(gòu)圖,而上博本的花卉與山石稍微向后移,前景中多了一只停留在空中的墨筆蛺蝶。有題款“甲子秋在甌香閣戲圖。南田壽平”,無(wú)題畫(huà)詩(shī),鈐有“惲正叔”(白文)、“壽平”(朱文),及“白云草堂”(白文)三方印。而鑒藏印頗多,僅吳湖帆夫婦就有六方,包括“雙修閣圖書(shū)記”(朱文),吳湖帆潘靜淑珍藏印(朱文),湖帆靜淑珍藏畫(huà)貓(白文),“梅景書(shū)屋秘笈(朱文),吳潘靜淑(白文),吳湖帆珍藏印(朱文),可見(jiàn)其喜愛(ài)之程度。另有“鄱陽(yáng)惲氏家藏”(朱文),曾在倪海槎處(朱文)。

這兩張惲壽平貓撲蛺蝶題材的“雙胞胎”作品,因題畫(huà)詩(shī)的有無(wú)而主題、意境截然不同。兩本相較,國(guó)博本所含信息更多,年款、齋號(hào)、題畫(huà)詩(shī)、鈐印俱全。最為關(guān)鍵的是這首題畫(huà)詩(shī)。詩(shī)與畫(huà)的關(guān)系,是此件作品尤其值得玩味之處。

雖以擅繪留名于世,惲壽平的詩(shī)文也相當(dāng)出色,有詩(shī)文冊(cè)《南田詩(shī)鈔》刊行于世,在當(dāng)時(shí)便有詩(shī)書(shū)畫(huà)“三絕”之譽(yù)。甚至有人認(rèn)為其有詩(shī)名掩于畫(huà)名之嫌,“可惜盛名下,詩(shī)為丹青掩。”〔2〕惲鶴生在《南田先生家傳》中稱贊其詩(shī):“選意必幽,擇辭必鮮。俗塵凡語(yǔ),自然不侵其筆。而涉于身世之感,悲涼衰颯,意致深長(zhǎng),有未易為外人道者。”〔3〕道光年間,海昌蔣光煦以《南田詩(shī)鈔》為基礎(chǔ),收集各家石刻碑帖,輯成了更為完備的十二卷本《甌香館集》,包括詩(shī)十卷、畫(huà)跋二卷,后又有補(bǔ)遺詩(shī)一卷、補(bǔ)遺畫(huà)跋一卷,又有附錄詩(shī)、評(píng),是最全面、最權(quán)威的惲氏詩(shī)文集。

國(guó)博本題畫(huà)詩(shī)詩(shī)文前兩句是對(duì)畫(huà)中貍貓的生動(dòng)描繪,“偃草雄風(fēng)勢(shì)壯哉”營(yíng)造出其威風(fēng)凜凜的動(dòng)態(tài),第二句中“怒猊”的“怒”字,則正是畫(huà)中貓兒怒目圓睜神態(tài)的真實(shí)寫照,而貍貓身軀和四爪所形成的關(guān)系,似乎剛剛完成“騰擲下蒼臺(tái)”的動(dòng)作。詩(shī)文第三句筆鋒一轉(zhuǎn),提到“社鼠難捕”,一語(yǔ)雙關(guān),暗喻了畫(huà)家自身對(duì)新朝政事的不滿和評(píng)議,但巧妙地用了一個(gè)“應(yīng)”字,好像將自己抽身于事外,居于旁觀者的視角。最后一句則又回到畫(huà)面,畫(huà)中貍貓懶得理會(huì)那些難捕的社鼠,只去“閑覷花陰蛺蝶來(lái)”,不問(wèn)世事的種種無(wú)奈和憤懣以一個(gè)“閑”字輕描淡寫帶過(guò)。此處,全詩(shī)最精彩的便是“覷”和“來(lái)”兩個(gè)動(dòng)詞,一個(gè)描寫高度戒備、蓄勢(shì)待發(fā)的貍貓,一個(gè)描寫的是姍姍來(lái)遲、行蹤撲朔的蛺蝶,兩個(gè)字將畫(huà)面定格在一連串動(dòng)態(tài)和事件即將發(fā)生的瞬間,并揭示了為何畫(huà)面中蛺蝶并未出現(xiàn)—貍貓盯著的仿佛是畫(huà)面之外正翩翩飛來(lái)的蛺蝶,以富有想象力的詩(shī)意描寫,打破了平面空間的限制,與同在畫(huà)面之外的觀者形成了微妙的互動(dòng)關(guān)系。這種“畫(huà)外之音”的“意猶未盡”,可謂是此作的點(diǎn)睛之筆,其格調(diào)和意趣非一般畫(huà)手能比,而這層匠心獨(dú)具的安排,也不是坊間造假者所能全然領(lǐng)會(huì)的。

相較而言,上海博物館所藏的《貓撲蛺蝶圖》本,并無(wú)題畫(huà)詩(shī)提供更多意象,主題意象則簡(jiǎn)單明了,畫(huà)面的主角是蓄勢(shì)待發(fā)的貓與渾然不覺(jué)的蛺蝶,是典型的傳統(tǒng)“耄耋圖”題材作品。貓作為入畫(huà)的意象,在與蛺蝶一起出現(xiàn)時(shí),因與耄耋諧音,有長(zhǎng)壽吉祥之意。吳湖帆夫人潘靜淑愛(ài)貓,收藏有關(guān)貓題材的繪畫(huà)作品頗多,而吳湖帆偏愛(ài)惲壽平,生平喜愛(ài)收藏惲氏作品,且常有獨(dú)到的鑒藏心得。此畫(huà)設(shè)色淡雅清新,寓意美好,成為吳氏夫婦珍愛(ài)之作也在情理之中。在收入了此件《貓撲蛺蝶圖》后吳湖帆得意非常,在日記中多次提及,記錄了購(gòu)藏的過(guò)程:“昨日下午孫伯淵攜來(lái)南田畫(huà)《貓撲蝶圖》,紙本,此圖偽本作于絹素者,余曾見(jiàn)二、三本, 此圖真跡也”“今日午前,孫伯淵將惲貓取來(lái),以三百廿元成交,妙品也”〔4〕。將此畫(huà)收入梅景書(shū)屋后,吳湖帆特為此件藏品題簽 “惲南田秋花貓蝶圖真跡。湖帆藏貓”,特意強(qiáng)調(diào)了“真跡”二字。此外,他還在裱邊題了一段長(zhǎng)跋:“南田翁寫生花卉熔冶徐、黃,越宋超元,為有清一代冠冕。 此圖作于康熙甲子,是年五十二歲,正擯作山水而專事寫生時(shí)筆,宜其生動(dòng)神化,橫絕千秋也”〔5〕。

從吳湖帆日記可以得知,民國(guó)時(shí)惲壽平款的貍貓蛺蝶圖題材就不止這兩件,而目前所知的有徐悲鴻紀(jì)念館惲壽平款、王翚題詩(shī)的雙貓版本,另有一件收錄于民國(guó)十五年本的《中國(guó)書(shū)畫(huà)》中(圖3)有影印圖像,但不知原作現(xiàn)流落何處。如若再花時(shí)間精力在各博物館館藏中搜尋,或許還會(huì)發(fā)現(xiàn)其他類似本。

徐悲鴻紀(jì)念館藏本題名為惲壽平《貓》(圖4),絹本設(shè)色,縱66厘米,橫50厘米。畫(huà)面中繪有兩只貓,左側(cè)一只白毛大貓,頭頂一撮黑毛,而尾巴則是艷麗的紅色,正全神貫注撲咬一只蛺蝶,右側(cè)一只梨花貓四爪都攀在一株竹子上,扭著頭在盯看左邊那只。從構(gòu)圖和貓的畫(huà)法,這件藏品與惲壽平關(guān)系不大,而更接近明代宮廷貓畫(huà)的路子,與商喜的風(fēng)格接近。畫(huà)面左上卻有惲壽平款“甲子麥秋苕華館戲作,壽平。”行書(shū)筆跡與國(guó)博本完全雷同,連“苕華館”中“華”與“館”兩字之間的間距和落筆乍看都是一模一樣。而最為有趣的是,此畫(huà)上也有題畫(huà)詩(shī),詩(shī)文內(nèi)容是惲壽平《題畫(huà)貓》,卻被張冠李戴安在了王石谷名下,在題畫(huà)詩(shī)和惲壽平款之間,有一行王翚款,稱:“己巳清和下濣過(guò)毗陵客館,見(jiàn)南田此本,深得黃筌、錢選之致。戲?yàn)轭}。王翚。”詩(shī)文中的結(jié)字和行書(shū)與國(guó)博本惲壽平書(shū)風(fēng)一致,而就連王翚題跋的書(shū)風(fēng)也不似王翚,全是學(xué)惲壽平,尤其是“館”字和“戲”字,與惲壽平款中二字明顯出自同一人之手。此外,幾方鈐印也全不對(duì),該作品是托偽之作無(wú)疑。推測(cè)其作偽之人所見(jiàn)的原作或所依照的母本,或許正是國(guó)博本,根據(jù)南田與石谷的交游而做了移花接木之事。

而另一件《中國(guó)書(shū)畫(huà)》黑白影印本,模糊不清,也無(wú)顏色,畫(huà)中貓與徐悲鴻紀(jì)念館本左邊一只貓?bào)w貌動(dòng)作相同,題畫(huà)詩(shī)詩(shī)文文字書(shū)寫風(fēng)格和排列也均相同,但此本未署年款,只有“苕華館戲作,壽平”款。鈐印不可辨。應(yīng)是另一水平不高的仿本。

書(shū)畫(huà)雙胞胎現(xiàn)象并不鮮見(jiàn),但每一例的情況又多錯(cuò)綜復(fù)雜各不相同,甚至常常有三胞胎、多胞胎的情況存在。通常認(rèn)為,這一現(xiàn)象與書(shū)畫(huà)市場(chǎng)的作偽相關(guān),可以分出真跡和仿作,甚至多件均為偽作,當(dāng)然也有一些特殊情況下,存在一稿多本皆為真跡的情況。

圖1 [清]惲壽平 秋卉貍貓圖軸 119.8cm×54.2cm 絹本設(shè)色 1684年 中國(guó)國(guó)家博物館藏

將上博吳湖帆藏本與國(guó)博藏龐萊臣藏本比對(duì)來(lái)看真?zhèn)危坪跤卸贩ㄖ樱P者認(rèn)為,僅從畫(huà)面的構(gòu)思立意看來(lái),國(guó)博本在格調(diào)上確是更勝一籌。上博本中特意畫(huà)出的蝴蝶,在空間上將畫(huà)面限制在尺寸之中,同時(shí)也少了與觀者的互動(dòng)。筆者認(rèn)為惲壽平在國(guó)博本中詩(shī)文、圖像之間刻意營(yíng)造的的微妙時(shí)間差,恰好是上博本所缺乏的詩(shī)意所在。而從惲壽平其人生平經(jīng)歷與才華能力推測(cè),這種“刻意為之”并非過(guò)度解讀。

圖2 [清]惲壽平 貓撲蛺蝶圖軸 123.8cm×64.3cm 紙本設(shè)色 上海博物館藏

終其一生,惲壽平的人生軌跡貫穿著矛盾的遺民情懷。家族教化的深深烙印,年少時(shí)出生入死、艱危奇變的經(jīng)歷,使得對(duì)儒家忠孝傳統(tǒng)的堅(jiān)守和對(duì)舊王朝的一腔依戀幾乎成為其信仰,是以他終生不仕新朝,對(duì)新朝審慎觀察與刻意回避,甘愿一生布衣,過(guò)著以鬻畫(huà)為生的落魄困窘生活。然而,盡管惲壽平常以陶淵明的隱逸田園自比,但胸中的匡時(shí)濟(jì)世人生理想?yún)s無(wú)處實(shí)現(xiàn),這造成了惲壽平內(nèi)心深處深刻的精神困境,常常流露于其詩(shī)文與畫(huà)作之中。換一種角度來(lái)看,正是這些深層的矛盾糾結(jié)成就了他的詩(shī)文和繪畫(huà),使其位列“清初六家”,冠絕于世。

在一幅幅清新淡雅、精致可人的花鳥(niǎo)畫(huà)背后,惲壽平常常寄情于物,而不僅僅追求“寫生”“生動(dòng)形象”,飛禽走獸、竹石花鳥(niǎo)都成為其抒發(fā)個(gè)人情感的意象,依彼時(shí)彼景被賦予某種寓意。尤其是利用題畫(huà)詩(shī)與畫(huà)面相呼應(yīng),惲壽平可謂是得心應(yīng)手,或表達(dá)追求天然逸趣的曠達(dá)精神,或抒發(fā)志向無(wú)處施展的胸中郁結(jié)。如他寫猿“猿處寒山冷溪,清幽孤獨(dú)如隱士。石峭云鳥(niǎo)孤,山空日月獨(dú)。隔溪招夜猿,同向巖頭宿。”〔6〕寫鶴:“十年作畫(huà)對(duì)青山,薜帶蘿衣意自閑。不道詩(shī)情太牢落,秋林常與鶴同還。”〔7〕寫白鷗“意不在魚(yú),安用綸鉤。煙波無(wú)際,渺然孤舟。蘋花荻風(fēng),與之沉浮。共我睡者,其惟白鷗。”〔8〕他畫(huà)竹,有時(shí)題詩(shī)曰:“鱗甲遮藏翡翠竿,不驚風(fēng)雨尚泥蟠。那知變化原俄頃,猶作尋常筱簜看。”而到了《月下竹》中則感嘆 :“可憐勁節(jié)無(wú)人賞,只有秋空碧月知。”在《畫(huà)竹詩(shī),和唐解元韻》中,則更有:“派衍湖洲有幾家,倪遷自笑竹如麻。誰(shuí)能染得江湖影,風(fēng)在煙梢月在沙。從來(lái)愛(ài)竹是王家,墨雨如煙染白麻。片秋聲橫斷壑,半江殘雨是平沙”〔9〕之句。

作為入畫(huà)的意象,畫(huà)貓的傳統(tǒng)從唐宋起便有記載,由來(lái)已久。除了有長(zhǎng)壽之意外,畫(huà)貓、掛貓畫(huà)也有“辟火”的功用,但在國(guó)博本中的貍貓,其內(nèi)涵顯然具有更為深刻的政治隱喻。

圖3 [清]惲壽平《貍貓蛺蝶圖》 民國(guó)十五年《中國(guó)書(shū)畫(huà)》影印本

圖4 [清]惲壽平 貓圖軸 66cm×50cm 絹本設(shè)色 徐悲鴻紀(jì)念館藏

圖5 [明]朱瞻基 花下貍奴圖軸 41.5cm×39.3cm紙本設(shè)色 臺(tái)北故宮博物院藏

圖6 [明]朱瞻基 壺中富貴圖軸110.5cm×54.4cm 紙本設(shè)色臺(tái)北故宮博物院藏

從詩(shī)經(jīng)中的《碩鼠》《相鼠》,鼠就開(kāi)始成了敗壞綱常、貪婪無(wú)度、橫征暴斂的負(fù)面政治形象的指代。而相對(duì)而言,捕鼠除害的貓自然就具有了盡忠職守、重振朝綱、遏止貪腐的名臣之寓意。臺(tái)北故宮博物院藏明宣宗朱瞻基《花下貍奴圖》(圖5),紙本設(shè)色,縱 41.5 厘米,橫39.3 厘米。上有清乾隆御題:“湖石秋花庭院間,一雙貍奴據(jù)茵跧,不為登局亂棋盤,何弗捕鼠坡翁訕,分明寓意于其間,而乃陳郭拒讜言,責(zé)人則易責(zé)己難,復(fù)議此者何能刪。戊戌新秋月御題。”直接點(diǎn)明了貓正是名臣的指代,并指出其對(duì)于朝廷的重要性。另一張《壺中富貴圖》(圖6)則是宣宗賜給大學(xué)士楊士奇的御筆,紙本設(shè)色,縱110.5 厘米,橫 54.4 厘米。畫(huà)面上方畫(huà)一柄懸掛在空中的古銅壺,內(nèi)盛富貴而雅致的白色牡丹,下有一貓躬身抬頭凝視,仿佛要撲上去摘下壺中花卉。右上有楊士奇題長(zhǎng)跋,云:“宣德四年正月十九日,上以御畫(huà)賜臣士奇……君臣一德,上下相孚,朝無(wú)相鼠之刺,野無(wú)碩鼠之呼,則斯貓也。雖快一時(shí)之染翰,而終不忘萬(wàn)世之良模……”畫(huà)中貓正是國(guó)家楷模之臣子象征,畢生追求乃是“君臣一德,上下相孚”,以絕相鼠、碩鼠之患。

惲壽平對(duì)貓這一隱喻想必是了然于胸,遠(yuǎn)離朝廷的爭(zhēng)斗同時(shí)也遠(yuǎn)離了報(bào)效國(guó)家的機(jī)遇,他在繪制《秋卉貍貓圖》時(shí)心情或許是十分復(fù)雜的。南田以善畫(huà)花鳥(niǎo)而著稱,但其本人對(duì)此似乎并不以為然,內(nèi)心中總是將之視為“雕蟲(chóng)小技”。從他數(shù)量甚夥的畫(huà)跋中不難看出,對(duì)于自己的花鳥(niǎo)作品很少有評(píng)議,反倒是在畫(huà)出滿意的山水之作時(shí),會(huì)落筆一些心得。如果再進(jìn)一步推想,這只無(wú)社鼠可捕的貍貓,只能于花蔭下?lián)渫惖徽敲咳諔?yīng)付生計(jì)而繪制花鳥(niǎo)以謀生的惲壽平自己境遇的寫照嗎?

此外,甲子年惲壽平已經(jīng)52歲,這一年無(wú)疑是他本就顛沛困苦一生中最為悲苦的一年。長(zhǎng)子溺水而亡后,幼子又因染天花而夭折,此時(shí)南田已然年邁,二子相繼喪命,巨大的傷痛可想而知。看他寫于這一年秋天的其他詩(shī)句,痛苦蒼涼之感撲面而來(lái):“鶴和鶯鳴事已闌,于今吾道正艱難”“只道劫灰飛不到,豈知俄頃見(jiàn)滄桑”“變幻原知爭(zhēng)瞬息,與君洗眼看浮云。”〔10〕《秋卉貍貓圖》或許就是在這樣的情境之下,感嘆人生之作。

◇ 楊揚(yáng)

中國(guó)國(guó)家博物館藏惲壽平《秋卉貍貓圖》(圖1),絹本設(shè)色,縱119.8厘米 橫54.2厘米。畫(huà)中一只黑白花色大貓雙目圓睜,正屏氣凝神地凝視前方草叢,似乎在等待蛺蝶到來(lái)的那一瞬撲上去。貍貓?bào)w態(tài)生動(dòng),纖毛畢現(xiàn),活潑靈動(dòng)躍然紙上。背景中的花卉枝葉以沒(méi)骨畫(huà)法繪制,設(shè)色淡雅,而石頭則以墨筆勾畫(huà),用筆輕松自然,與前方憨態(tài)可掬的貓兒相得益彰。

畫(huà)面左上有惲壽平自題七言絕句詩(shī)一首,詩(shī)文為:“偃草雄風(fēng)勢(shì)壯哉,怒猊騰擲下蒼苔。于今社鼠應(yīng)難捕,閑覷花陰蛺蝶來(lái)。甲子麥秋苕華館戲作,壽平。”鈐有“正叔”(朱文)、“壽平”(白文)兩方印。詩(shī)文收錄于《甌香館集》卷十〔1〕。甲子年即康熙二十三年(1684),惲壽平時(shí)年52歲。此畫(huà)曾由龐萊臣收藏,畫(huà)面左下有“虛齋審定”(白文)和“萊臣心賞”(朱文)兩方鑒藏印。

上海博物館吳湖帆書(shū)畫(huà)鑒藏展中,展出了一件名為《貓撲蛺蝶圖》(圖2)的吳湖帆舊藏。此圖為紙本設(shè)色,縱123.8厘米,橫64.3厘米。畫(huà)面中一只貍貓,圓睜的雙目及騰挪的姿態(tài)都與國(guó)博本《秋卉貍貓圖》別無(wú)二致。背景中花卉山石的畫(huà)法也類似,花卉以沒(méi)骨法淡設(shè)色,山石則以墨筆皴染。相比于國(guó)博本花枝與貍貓身姿形成的對(duì)角線構(gòu)圖,而上博本的花卉與山石稍微向后移,前景中多了一只停留在空中的墨筆蛺蝶。有題款“甲子秋在甌香閣戲圖。南田壽平”,無(wú)題畫(huà)詩(shī),鈐有“惲正叔”(白文)、“壽平”(朱文),及“白云草堂”(白文)三方印。而鑒藏印頗多,僅吳湖帆夫婦就有六方,包括“雙修閣圖書(shū)記”(朱文),吳湖帆潘靜淑珍藏印(朱文),湖帆靜淑珍藏畫(huà)貓(白文),“梅景書(shū)屋秘笈(朱文),吳潘靜淑(白文),吳湖帆珍藏印(朱文),可見(jiàn)其喜愛(ài)之程度。另有“鄱陽(yáng)惲氏家藏”(朱文),曾在倪海槎處(朱文)。

這兩張惲壽平貓撲蛺蝶題材的“雙胞胎”作品,因題畫(huà)詩(shī)的有無(wú)而主題、意境截然不同。兩本相較,國(guó)博本所含信息更多,年款、齋號(hào)、題畫(huà)詩(shī)、鈐印俱全。最為關(guān)鍵的是這首題畫(huà)詩(shī)。詩(shī)與畫(huà)的關(guān)系,是此件作品尤其值得玩味之處。

雖以擅繪留名于世,惲壽平的詩(shī)文也相當(dāng)出色,有詩(shī)文冊(cè)《南田詩(shī)鈔》刊行于世,在當(dāng)時(shí)便有詩(shī)書(shū)畫(huà)“三絕”之譽(yù)。甚至有人認(rèn)為其有詩(shī)名掩于畫(huà)名之嫌,“可惜盛名下,詩(shī)為丹青掩。”〔2〕惲鶴生在《南田先生家傳》中稱贊其詩(shī):“選意必幽,擇辭必鮮。俗塵凡語(yǔ),自然不侵其筆。而涉于身世之感,悲涼衰颯,意致深長(zhǎng),有未易為外人道者。”〔3〕道光年間,海昌蔣光煦以《南田詩(shī)鈔》為基礎(chǔ),收集各家石刻碑帖,輯成了更為完備的十二卷本《甌香館集》,包括詩(shī)十卷、畫(huà)跋二卷,后又有補(bǔ)遺詩(shī)一卷、補(bǔ)遺畫(huà)跋一卷,又有附錄詩(shī)、評(píng),是最全面、最權(quán)威的惲氏詩(shī)文集。

國(guó)博本題畫(huà)詩(shī)詩(shī)文前兩句是對(duì)畫(huà)中貍貓的生動(dòng)描繪,“偃草雄風(fēng)勢(shì)壯哉”營(yíng)造出其威風(fēng)凜凜的動(dòng)態(tài),第二句中“怒猊”的“怒”字,則正是畫(huà)中貓兒怒目圓睜神態(tài)的真實(shí)寫照,而貍貓身軀和四爪所形成的關(guān)系,似乎剛剛完成“騰擲下蒼臺(tái)”的動(dòng)作。詩(shī)文第三句筆鋒一轉(zhuǎn),提到“社鼠難捕”,一語(yǔ)雙關(guān),暗喻了畫(huà)家自身對(duì)新朝政事的不滿和評(píng)議,但巧妙地用了一個(gè)“應(yīng)”字,好像將自己抽身于事外,居于旁觀者的視角。最后一句則又回到畫(huà)面,畫(huà)中貍貓懶得理會(huì)那些難捕的社鼠,只去“閑覷花陰蛺蝶來(lái)”,不問(wèn)世事的種種無(wú)奈和憤懣以一個(gè)“閑”字輕描淡寫帶過(guò)。此處,全詩(shī)最精彩的便是“覷”和“來(lái)”兩個(gè)動(dòng)詞,一個(gè)描寫高度戒備、蓄勢(shì)待發(fā)的貍貓,一個(gè)描寫的是姍姍來(lái)遲、行蹤撲朔的蛺蝶,兩個(gè)字將畫(huà)面定格在一連串動(dòng)態(tài)和事件即將發(fā)生的瞬間,并揭示了為何畫(huà)面中蛺蝶并未出現(xiàn)—貍貓盯著的仿佛是畫(huà)面之外正翩翩飛來(lái)的蛺蝶,以富有想象力的詩(shī)意描寫,打破了平面空間的限制,與同在畫(huà)面之外的觀者形成了微妙的互動(dòng)關(guān)系。這種“畫(huà)外之音”的“意猶未盡”,可謂是此作的點(diǎn)睛之筆,其格調(diào)和意趣非一般畫(huà)手能比,而這層匠心獨(dú)具的安排,也不是坊間造假者所能全然領(lǐng)會(huì)的。

相較而言,上海博物館所藏的《貓撲蛺蝶圖》本,并無(wú)題畫(huà)詩(shī)提供更多意象,主題意象則簡(jiǎn)單明了,畫(huà)面的主角是蓄勢(shì)待發(fā)的貓與渾然不覺(jué)的蛺蝶,是典型的傳統(tǒng)“耄耋圖”題材作品。貓作為入畫(huà)的意象,在與蛺蝶一起出現(xiàn)時(shí),因與耄耋諧音,有長(zhǎng)壽吉祥之意。吳湖帆夫人潘靜淑愛(ài)貓,收藏有關(guān)貓題材的繪畫(huà)作品頗多,而吳湖帆偏愛(ài)惲壽平,生平喜愛(ài)收藏惲氏作品,且常有獨(dú)到的鑒藏心得。此畫(huà)設(shè)色淡雅清新,寓意美好,成為吳氏夫婦珍愛(ài)之作也在情理之中。在收入了此件《貓撲蛺蝶圖》后吳湖帆得意非常,在日記中多次提及,記錄了購(gòu)藏的過(guò)程:“昨日下午孫伯淵攜來(lái)南田畫(huà)《貓撲蝶圖》,紙本,此圖偽本作于絹素者,余曾見(jiàn)二、三本, 此圖真跡也”“今日午前,孫伯淵將惲貓取來(lái),以三百廿元成交,妙品也”〔4〕。將此畫(huà)收入梅景書(shū)屋后,吳湖帆特為此件藏品題簽 “惲南田秋花貓蝶圖真跡。湖帆藏貓”,特意強(qiáng)調(diào)了“真跡”二字。此外,他還在裱邊題了一段長(zhǎng)跋:“南田翁寫生花卉熔冶徐、黃,越宋超元,為有清一代冠冕。 此圖作于康熙甲子,是年五十二歲,正擯作山水而專事寫生時(shí)筆,宜其生動(dòng)神化,橫絕千秋也”〔5〕。

從吳湖帆日記可以得知,民國(guó)時(shí)惲壽平款的貍貓蛺蝶圖題材就不止這兩件,而目前所知的有徐悲鴻紀(jì)念館惲壽平款、王翚題詩(shī)的雙貓版本,另有一件收錄于民國(guó)十五年本的《中國(guó)書(shū)畫(huà)》中(圖3)有影印圖像,但不知原作現(xiàn)流落何處。如若再花時(shí)間精力在各博物館館藏中搜尋,或許還會(huì)發(fā)現(xiàn)其他類似本。

徐悲鴻紀(jì)念館藏本題名為惲壽平《貓》(圖4),絹本設(shè)色,縱66厘米,橫50厘米。畫(huà)面中繪有兩只貓,左側(cè)一只白毛大貓,頭頂一撮黑毛,而尾巴則是艷麗的紅色,正全神貫注撲咬一只蛺蝶,右側(cè)一只梨花貓四爪都攀在一株竹子上,扭著頭在盯看左邊那只。從構(gòu)圖和貓的畫(huà)法,這件藏品與惲壽平關(guān)系不大,而更接近明代宮廷貓畫(huà)的路子,與商喜的風(fēng)格接近。畫(huà)面左上卻有惲壽平款“甲子麥秋苕華館戲作,壽平。”行書(shū)筆跡與國(guó)博本完全雷同,連“苕華館”中“華”與“館”兩字之間的間距和落筆乍看都是一模一樣。而最為有趣的是,此畫(huà)上也有題畫(huà)詩(shī),詩(shī)文內(nèi)容是惲壽平《題畫(huà)貓》,卻被張冠李戴安在了王石谷名下,在題畫(huà)詩(shī)和惲壽平款之間,有一行王翚款,稱:“己巳清和下濣過(guò)毗陵客館,見(jiàn)南田此本,深得黃筌、錢選之致。戲?yàn)轭}。王翚。”詩(shī)文中的結(jié)字和行書(shū)與國(guó)博本惲壽平書(shū)風(fēng)一致,而就連王翚題跋的書(shū)風(fēng)也不似王翚,全是學(xué)惲壽平,尤其是“館”字和“戲”字,與惲壽平款中二字明顯出自同一人之手。此外,幾方鈐印也全不對(duì),該作品是托偽之作無(wú)疑。推測(cè)其作偽之人所見(jiàn)的原作或所依照的母本,或許正是國(guó)博本,根據(jù)南田與石谷的交游而做了移花接木之事。

而另一件《中國(guó)書(shū)畫(huà)》黑白影印本,模糊不清,也無(wú)顏色,畫(huà)中貓與徐悲鴻紀(jì)念館本左邊一只貓?bào)w貌動(dòng)作相同,題畫(huà)詩(shī)詩(shī)文文字書(shū)寫風(fēng)格和排列也均相同,但此本未署年款,只有“苕華館戲作,壽平”款。鈐印不可辨。應(yīng)是另一水平不高的仿本。

書(shū)畫(huà)雙胞胎現(xiàn)象并不鮮見(jiàn),但每一例的情況又多錯(cuò)綜復(fù)雜各不相同,甚至常常有三胞胎、多胞胎的情況存在。通常認(rèn)為,這一現(xiàn)象與書(shū)畫(huà)市場(chǎng)的作偽相關(guān),可以分出真跡和仿作,甚至多件均為偽作,當(dāng)然也有一些特殊情況下,存在一稿多本皆為真跡的情況。

圖1 [清]惲壽平 秋卉貍貓圖軸 119.8cm×54.2cm 絹本設(shè)色 1684年 中國(guó)國(guó)家博物館藏

將上博吳湖帆藏本與國(guó)博藏龐萊臣藏本比對(duì)來(lái)看真?zhèn)危坪跤卸贩ㄖ樱P者認(rèn)為,僅從畫(huà)面的構(gòu)思立意看來(lái),國(guó)博本在格調(diào)上確是更勝一籌。上博本中特意畫(huà)出的蝴蝶,在空間上將畫(huà)面限制在尺寸之中,同時(shí)也少了與觀者的互動(dòng)。筆者認(rèn)為惲壽平在國(guó)博本中詩(shī)文、圖像之間刻意營(yíng)造的的微妙時(shí)間差,恰好是上博本所缺乏的詩(shī)意所在。而從惲壽平其人生平經(jīng)歷與才華能力推測(cè),這種“刻意為之”并非過(guò)度解讀。

圖2 [清]惲壽平 貓撲蛺蝶圖軸 123.8cm×64.3cm 紙本設(shè)色 上海博物館藏

終其一生,惲壽平的人生軌跡貫穿著矛盾的遺民情懷。家族教化的深深烙印,年少時(shí)出生入死、艱危奇變的經(jīng)歷,使得對(duì)儒家忠孝傳統(tǒng)的堅(jiān)守和對(duì)舊王朝的一腔依戀幾乎成為其信仰,是以他終生不仕新朝,對(duì)新朝審慎觀察與刻意回避,甘愿一生布衣,過(guò)著以鬻畫(huà)為生的落魄困窘生活。然而,盡管惲壽平常以陶淵明的隱逸田園自比,但胸中的匡時(shí)濟(jì)世人生理想?yún)s無(wú)處實(shí)現(xiàn),這造成了惲壽平內(nèi)心深處深刻的精神困境,常常流露于其詩(shī)文與畫(huà)作之中。換一種角度來(lái)看,正是這些深層的矛盾糾結(jié)成就了他的詩(shī)文和繪畫(huà),使其位列“清初六家”,冠絕于世。

在一幅幅清新淡雅、精致可人的花鳥(niǎo)畫(huà)背后,惲壽平常常寄情于物,而不僅僅追求“寫生”“生動(dòng)形象”,飛禽走獸、竹石花鳥(niǎo)都成為其抒發(fā)個(gè)人情感的意象,依彼時(shí)彼景被賦予某種寓意。尤其是利用題畫(huà)詩(shī)與畫(huà)面相呼應(yīng),惲壽平可謂是得心應(yīng)手,或表達(dá)追求天然逸趣的曠達(dá)精神,或抒發(fā)志向無(wú)處施展的胸中郁結(jié)。如他寫猿“猿處寒山冷溪,清幽孤獨(dú)如隱士。石峭云鳥(niǎo)孤,山空日月獨(dú)。隔溪招夜猿,同向巖頭宿。”〔6〕寫鶴:“十年作畫(huà)對(duì)青山,薜帶蘿衣意自閑。不道詩(shī)情太牢落,秋林常與鶴同還。”〔7〕寫白鷗“意不在魚(yú),安用綸鉤。煙波無(wú)際,渺然孤舟。蘋花荻風(fēng),與之沉浮。共我睡者,其惟白鷗。”〔8〕他畫(huà)竹,有時(shí)題詩(shī)曰:“鱗甲遮藏翡翠竿,不驚風(fēng)雨尚泥蟠。那知變化原俄頃,猶作尋常筱簜看。”而到了《月下竹》中則感嘆 :“可憐勁節(jié)無(wú)人賞,只有秋空碧月知。”在《畫(huà)竹詩(shī),和唐解元韻》中,則更有:“派衍湖洲有幾家,倪遷自笑竹如麻。誰(shuí)能染得江湖影,風(fēng)在煙梢月在沙。從來(lái)愛(ài)竹是王家,墨雨如煙染白麻。片秋聲橫斷壑,半江殘雨是平沙”〔9〕之句。

作為入畫(huà)的意象,畫(huà)貓的傳統(tǒng)從唐宋起便有記載,由來(lái)已久。除了有長(zhǎng)壽之意外,畫(huà)貓、掛貓畫(huà)也有“辟火”的功用,但在國(guó)博本中的貍貓,其內(nèi)涵顯然具有更為深刻的政治隱喻。

圖3 [清]惲壽平《貍貓蛺蝶圖》 民國(guó)十五年《中國(guó)書(shū)畫(huà)》影印本

圖4 [清]惲壽平 貓圖軸 66cm×50cm 絹本設(shè)色 徐悲鴻紀(jì)念館藏

圖5 [明]朱瞻基 花下貍奴圖軸 41.5cm×39.3cm紙本設(shè)色 臺(tái)北故宮博物院藏

圖6 [明]朱瞻基 壺中富貴圖軸110.5cm×54.4cm 紙本設(shè)色臺(tái)北故宮博物院藏

從詩(shī)經(jīng)中的《碩鼠》《相鼠》,鼠就開(kāi)始成了敗壞綱常、貪婪無(wú)度、橫征暴斂的負(fù)面政治形象的指代。而相對(duì)而言,捕鼠除害的貓自然就具有了盡忠職守、重振朝綱、遏止貪腐的名臣之寓意。臺(tái)北故宮博物院藏明宣宗朱瞻基《花下貍奴圖》(圖5),紙本設(shè)色,縱 41.5 厘米,橫39.3 厘米。上有清乾隆御題:“湖石秋花庭院間,一雙貍奴據(jù)茵跧,不為登局亂棋盤,何弗捕鼠坡翁訕,分明寓意于其間,而乃陳郭拒讜言,責(zé)人則易責(zé)己難,復(fù)議此者何能刪。戊戌新秋月御題。”直接點(diǎn)明了貓正是名臣的指代,并指出其對(duì)于朝廷的重要性。另一張《壺中富貴圖》(圖6)則是宣宗賜給大學(xué)士楊士奇的御筆,紙本設(shè)色,縱110.5 厘米,橫 54.4 厘米。畫(huà)面上方畫(huà)一柄懸掛在空中的古銅壺,內(nèi)盛富貴而雅致的白色牡丹,下有一貓躬身抬頭凝視,仿佛要撲上去摘下壺中花卉。右上有楊士奇題長(zhǎng)跋,云:“宣德四年正月十九日,上以御畫(huà)賜臣士奇……君臣一德,上下相孚,朝無(wú)相鼠之刺,野無(wú)碩鼠之呼,則斯貓也。雖快一時(shí)之染翰,而終不忘萬(wàn)世之良模……”畫(huà)中貓正是國(guó)家楷模之臣子象征,畢生追求乃是“君臣一德,上下相孚”,以絕相鼠、碩鼠之患。

惲壽平對(duì)貓這一隱喻想必是了然于胸,遠(yuǎn)離朝廷的爭(zhēng)斗同時(shí)也遠(yuǎn)離了報(bào)效國(guó)家的機(jī)遇,他在繪制《秋卉貍貓圖》時(shí)心情或許是十分復(fù)雜的。南田以善畫(huà)花鳥(niǎo)而著稱,但其本人對(duì)此似乎并不以為然,內(nèi)心中總是將之視為“雕蟲(chóng)小技”。從他數(shù)量甚夥的畫(huà)跋中不難看出,對(duì)于自己的花鳥(niǎo)作品很少有評(píng)議,反倒是在畫(huà)出滿意的山水之作時(shí),會(huì)落筆一些心得。如果再進(jìn)一步推想,這只無(wú)社鼠可捕的貍貓,只能于花蔭下?lián)渫惖徽敲咳諔?yīng)付生計(jì)而繪制花鳥(niǎo)以謀生的惲壽平自己境遇的寫照嗎?

此外,甲子年惲壽平已經(jīng)52歲,這一年無(wú)疑是他本就顛沛困苦一生中最為悲苦的一年。長(zhǎng)子溺水而亡后,幼子又因染天花而夭折,此時(shí)南田已然年邁,二子相繼喪命,巨大的傷痛可想而知。看他寫于這一年秋天的其他詩(shī)句,痛苦蒼涼之感撲面而來(lái):“鶴和鶯鳴事已闌,于今吾道正艱難”“只道劫灰飛不到,豈知俄頃見(jiàn)滄桑”“變幻原知爭(zhēng)瞬息,與君洗眼看浮云。”〔10〕《秋卉貍貓圖》或許就是在這樣的情境之下,感嘆人生之作。