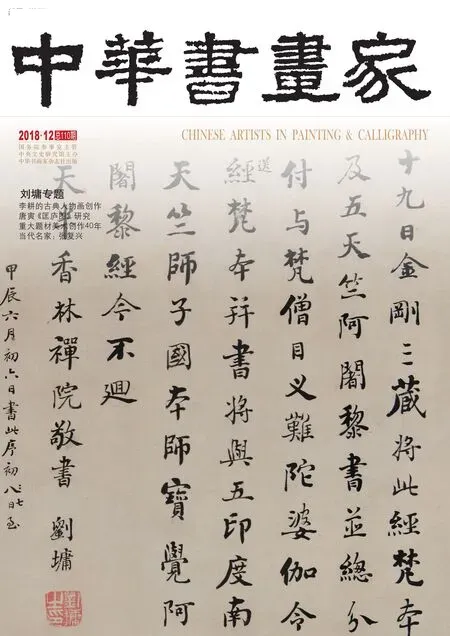

書寫:真誠的技藝

□ 龍 友

事實上,要說清楚技與道這個問題并非易事。當毛筆書寫從日常生活中剝離,書寫中道與術的關系自然應重新衡量。臧棣在談論詩歌創作時說:“寫作就是技巧對我們的思想、意識、感性、直覺和體驗的辛勤咀嚼,從而在新的語言肢體上獲得一種表達上的普遍性。”他認為,人們不論如何蔑視和貶低“技巧”,但只要進入寫作,那技巧必然成為支配我們的“權勢”。也有論者擔心,執著于技巧難免流于表面,使作品顯得支離破碎、妨礙閱讀。而技巧最高明的境界,應是臻于極致卻無跡可尋,即古人所謂的“工而不覺其工”,它應該深藏在作品的內部發揮其應有的作用。然而,這并非誰都能夠做到。洪子誠先生就詩歌的“手藝”概念有過深刻的討論,他說,將詩歌寫作當成一門手藝,意味著寫作者必將面臨職業化和專業化的身份認定。而有人對這種身份的“降落”深懷憂慮,始終對工匠式的技藝錘煉保持警惕,亟欲將詩歌寫作從日常生活中剝離出來,從而擺脫“降落”的危機。洪先生再次重申,人們寫作的命運被塵世的命運所包圍,詩歌是詩人的一門“手藝”,是“技藝的產物”,而技藝向來都是從現實世界中獲得,無法和實際的生活分離。因為,離開了生活的技藝是“經不起考驗的和不真誠的”。

真誠的技藝,難以回避和逃逸現實生活,是自然的流露,在它的反面,是偽飾與裝扮,技藝是對真誠最好的考驗。

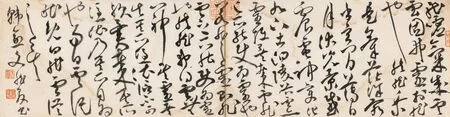

龍友 韓愈《雜說》 12×47cm 紙本 2018年

古代士人懷著強烈的來自于身份認定的焦慮感,盡力逃避“技藝”的限制,不愿過多的談論它。他們往往已經掌握了高超的“技藝”,從日常生活中積累和培養的技藝。生活和書寫水乳交融,在他們的書寫中,現實的世俗生活從未被否決,他們的真實生活并沒有被吞噬。今天,無論專業或者業余,只要從事書寫活動,也必是生活的部分,因為人活著并不僅僅為了書寫。關于書寫的討論,不應只停留在技藝與性情孰輕重的問題上。而應該反問:我們技藝是否真誠。

有人曾批評道,總有一些藝術家常常表現得高深莫測,不愿意(其實不能夠)具體而微地談論技藝。藝術創造不僅僅依賴于大腦思考,一件藝術作品的問世無法離開“手頭”的訓練。作為一位書寫者,身體運動的敏感和對形式的敏感同樣重要,這都仰賴于訓練才能獲得。日本雕塑家高村光太郎,自言可以用食指觸摸到打磨過的玻璃表面的紋理。朗朗在回憶自己的學琴生涯時說:一位優秀的鋼琴演奏家,應該聽到聲音中的更多層次;要非常清楚并針對自己的問題,去選擇不同的老師學習。面對小提琴的技法訓練,海菲茨說:“在弓根換弓時,應該感到弓是手臂和手腕的延續。”一位優秀的演奏家,必須要靠真誠的技藝,來確保他的演奏。甚至像烹調美食,不同人的制作,可以使同樣的食材呈現完全不同的味道,其中蘊含的,是復雜的生活體驗及想象力的發揮。廚師的味覺敏感,必須如其對“味道”的理解那樣真誠而深入,否則,他的制作將寄希望于運氣。

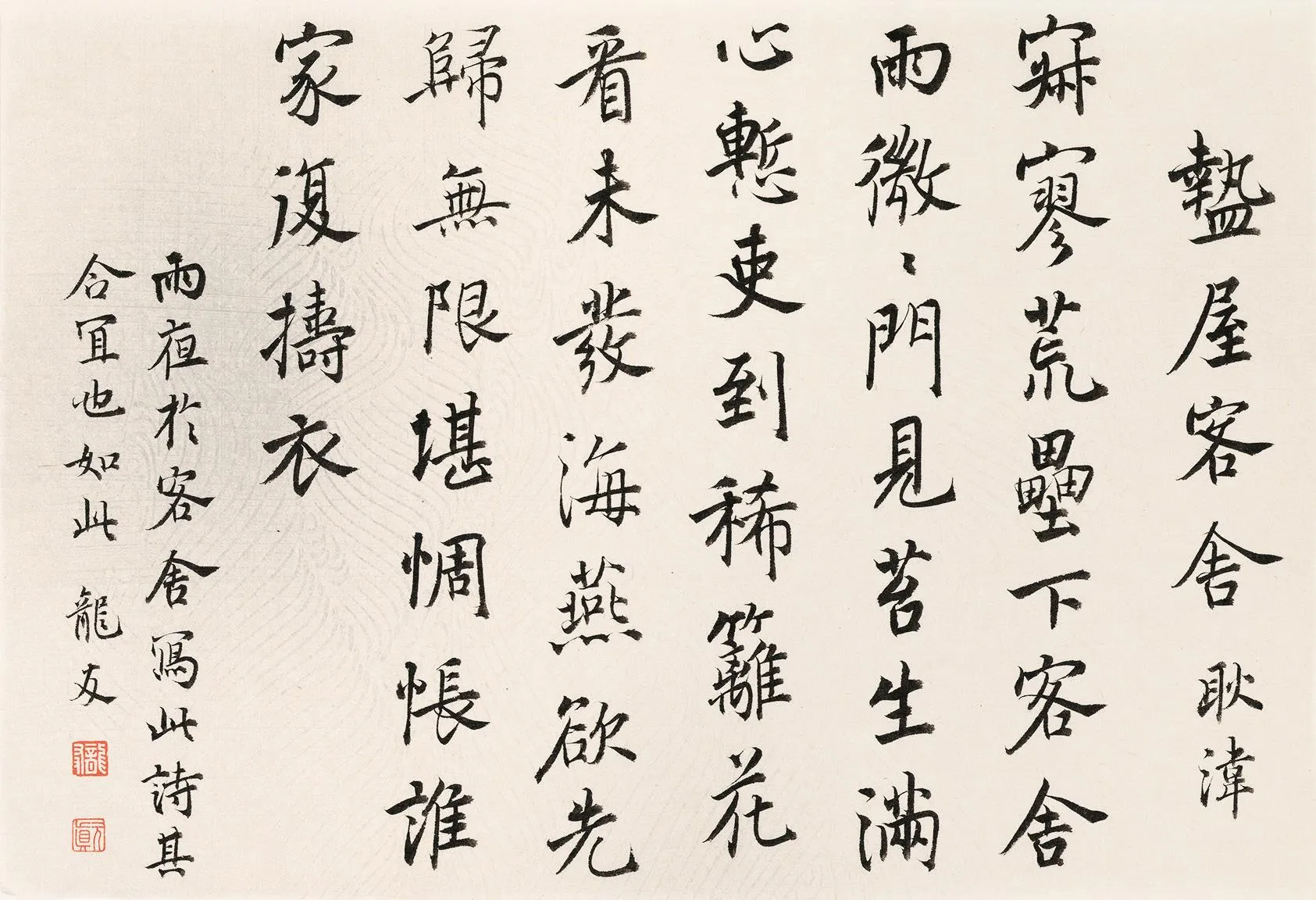

龍友 耿詩 25×36.5cm 紙本 2018年

書寫的技藝有時讓人迷戀,有時卻使人嗤之以鼻,技藝往往成為追求視覺和官能刺激的代名詞,其真正的意義卻往往被忽略。許多人對觀察和描述細節天然抵觸,“技藝”似乎始終處于附屬的位置。然而,失去了真誠的技藝訓練,那些彌漫在作品中的“氣”何以依附?書法傳統中所謂的“氣脈”又如何接通?書法經典的背后,往往是“不得不”完成的具有社會功能的書寫——日記、詩文草稿——不以審美為目的,書寫者的注意力被內容的表述所吸引。當然,誰也不能保證能將書寫中自然和非自然的成分作出準確的區分。離開歷史背景和文本內容,估計沒有人可以肯定地感受到《祭侄稿》中那種“悲憤”的情緒。而顏真卿向我們展現的是他不加掩飾、逐漸波蕩的情緒,還有在背后支持他的出于真誠的書寫技藝。縱觀《祭侄稿》全卷,文辭、筆調不斷變換,前半段相對穩定,末端卻波瀾起伏,有時為了一個準確的詞匯,不得已反復涂改。無論形式如何變化,那穩健的用筆始終沒有改變,不敢說他那一刻的審美意識被完全擱置,至少在無意間已經為我們展示了他出于本能的書寫技藝。

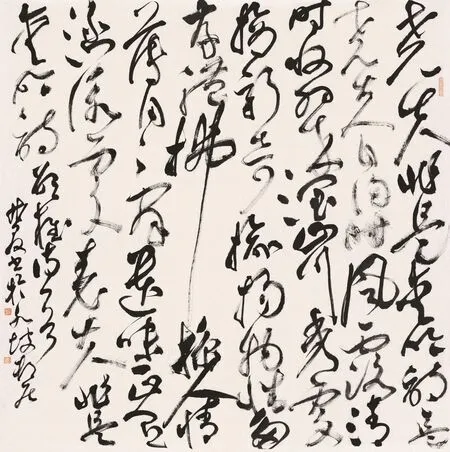

龍友 邵雍詩 124×124cm 紙本 2018年

不論是玻璃上的紋理,還是鋼琴里微妙的音律,抑或是顏真卿的率性稿書,無不使人對他們的“技藝”心懷敬意。一位藝術家,首先應是一位懷有誠心的“藝人”,努力在日常生活中訓練他的技藝。高超的、真誠的技藝,不是為了取悅他人,而是向世人展現精神世界的必要準備。能觸摸玻璃表面的紋理,是手的本能,往往在“學習”過后卻丟失了這項本能,變得麻木。一雙毫無偏見的手,經過長時間的書寫訓練,也可能養成偏狹固執的“性格”,成為有脾氣的工匠,處處按自己的“原則”進行工作。它似乎已經忘記了本來的使命:向一切可能的領域進軍。對于字帖的反復臨摹,不是為了確立自己的風格,而是借助外在的鏡像發現自己的不足。所有經典作品的背后,蘊含著各種運動模式,他們疊合成生動、多樣的技藝系統,無所不包,沒有預設,沒有偏見。它們只聽任生活的驅使,接受真誠的召喚,在最需要的時刻為書寫者服務。在這里,審美——不是促進“改造”的內因,而是改造之后的結果。在日復一日的書寫中,書寫者必須發現自身的問題并進行改造。

一種新的技藝或風格的誕生,隨之而來的無非是沿襲或超越。“新”東西一旦流行,必有兩種遭遇:要么又“新”;要么就模式化,書寫史中的例子并不罕見。“茍日新,日日新”,時刻警醒我們對自身的“技藝”發出“真誠”的追問。技藝的真誠,首先在于勇敢地面對不堪的自我,并不執意于偽飾。其次,當從這里出發,對書寫技藝提出更高的要求——日新月異。對于掌握了一定技藝的書寫者而言,每一次微小的調整和改造,都舉步維艱。這種改造,有別于構建和嫁接,它需要忠實于書寫者的身體及其真誠的表達欲望。每一筆都像是書寫者身體內部生長出來,一個細微的顫動都能在筆畫中得以呈現。

當“真誠”被嚴肅地提出,我們才發現它是多么難以到達。古圣賢在湯盤上鐫刻文字,意在提醒人們時刻不要忘記他的忠告,勸我們抓住那珍貴的自我覺醒的瞬間。如果有一天,我們的書寫真能自如而無礙,也無法對自己提出新要求,那么,向前的腳步便很可能停止。更復雜的任務與更高的理想,只能等待他人去完成和實現。

在“真誠”面前,很難有人會自信滿滿,因為它的要求太高。在它面前,我們所談論的“技藝”變得不再是流于表面的瑣碎的細節,而成為一種對待書寫的嚴肅的態度。每當我們提筆之際,新的問題不斷暴露,這既令人沮喪卻又動力十足。日常的生活和書寫技藝宛轉周旋,參與這場競爭的,還有關于過去與未來的無盡的討論。在“真誠”之心的驅動下,我們的生命體驗和書寫技藝同步向前,令人期待的是,它們將在遠處匯合。