基于組織變革理論的中超聯賽治理改革研究

馬陽 馬庫斯?庫切特

摘????? 要:依托Cunningham組織變革理論模型,結合現階段中超聯賽發展特點,重新審視當前中國職業足球治理改革進程。研究認為:職業足球“生產性”的定位依舊無法擺脫以足協為首的“非物質生產部門”控制權主體地位。職業足球發展依舊以泛政治化目標驅動,“趨同式”組織變革成為足協的首選;將職業足球俱樂部視為帶有權宜屬性的短期工具,現階段俱樂部投資人與足協之間的利益沖突或利益糾纏存在“淡化”趨勢,“用腳投票”退出經濟契約集或者與足協展開控制權博弈的可能性幾乎為零,“價值趨同”缺失。中國職業足球必須加強中央足改方案實施監管力度,明確中超聯賽治理改革新范式,建構投資人職業足球大局觀。

關? 鍵? 詞:體育管理;中國足球協會超級聯賽;治理結構;組織變革理論

中圖分類號:G80-05??? 文獻標志碼:A??? 文章編號:1006-7116(2019)06-0057-06

Abstract: Based on Cunninghams organization change theory model, coupling with current Chinese Super League development characteristics, the authors re-examined current Chinese professional football governance reform process, and drew the following conclusions: the “production based” orientation of professional football was still unable to get rid of the dominating control power status of “nonmaterial production departments” led by Chinese Football Association (CFA); professional football development was still driven by pan-political objectives, “convergent” organization change becomes the first choice of CFA; at the present stage, interest conflict or interest entanglement between club investors who consider a professional football club as a short-term tool with an expediency attribute and CFA has a “fading” trend, the possibility for those “voting with foot” to quit the economic contract set or to develop control power gaming with CFA is almost zero, “value convergence” is absent. Chinese professional football must strengthen the central governments football reform plan implementation supervision, specify new paradigms for CSL governance reform, and establish the investors professional football big picture view.

Key words: sports management;Chinese Football Association Super League;governance structure;organization change theory

就世界范圍內而言,“管辦合一”是各大職業足球聯賽治理初期普遍存在的問題。職業足球聯賽治理能否順利實現從“管辦合一”(舊組織范式)向“管辦分離”(新組織范式)的變革,將會對本國足球整體發展水平產生直接影響。以德國為例,2000年德國足球甲、乙級職業聯賽順利從足協管轄權中移除,讓渡市場以權力,寄希望于職業足球市場性的增加,促使競爭激勵機制發揮作用[1]。德國著名足球研究專家 Merkel[2]指出,“管辦分離”改革后的德國足球逐漸建立新秩序,即每個大城市或地區均存在一個頗具代表性且實力較強的職業足球俱樂部,大部分傳統的、規模較小的城郊足球俱樂部完成了角色轉變,逐漸成為一個“家鄉足球人才”的提供者。一方面,德國職業足球俱樂部為所在社區熱愛足球運動的民眾提供觀看以及支持家鄉球隊的機會;另一方面,以附屬青訓學院和聯賽競賽體系為載體,吸納培養家鄉足球人才,為德國國家隊提供源源不斷的人才儲備。德國全境每周大約共計16萬支球隊在足協所搭建的傳統聯邦制金字塔競賽體系中開展比賽。2015—2017年間,大約35%的德國14歲以上民眾將足球視為最喜愛的體育運動,而這一數字幾乎是排名第二的拳擊運動的3倍(13%)[3]。

在中國職業足球治理領域,“管辦分離”改革的不徹底性長期困擾中國足球的整體發展。“管辦合一”的行政壟斷導致以中超為代表的中國職業足球聯賽長期深陷政事不分的困境且難以自拔[4]。在黨的十九大報告中習近平總書記鄭重強調:“深化事業單位改革,強化公益屬性,推進政事分開、事企分開、管辦分離”。就職業足球而言,其不應該成為管辦分離改革的“避風港”“防空洞”。值得注意的是,現階段中超聯賽內外發展環境均發生了顯著改變。外部而言,職業足球表演業作為體育產業的重要組成部分,實現與宏觀經濟政策的有機結合;內部而言,單個職業足球俱樂部治理結構實現從“體育局與企業聯辦”到“私人公司”的轉變。王裕雄等[5]借助事件研究法和資本市場數據針對中超俱樂部持有人動機判斷的研究結果表明,現階段俱樂部持有人具有較強的短期、工具性和權宜色彩。新時期,學界有必要重新審視中國職業足球聯賽“管辦分離”改革進程。基于此,本研究結合現階段中國職業足球聯賽發展特點,借助科學的組織變革理論模型定位現階段中國職業足球治理改革困境,并為消解困境提供相關政策性建議。

1? 理論依據:Cunningham組織變革理論

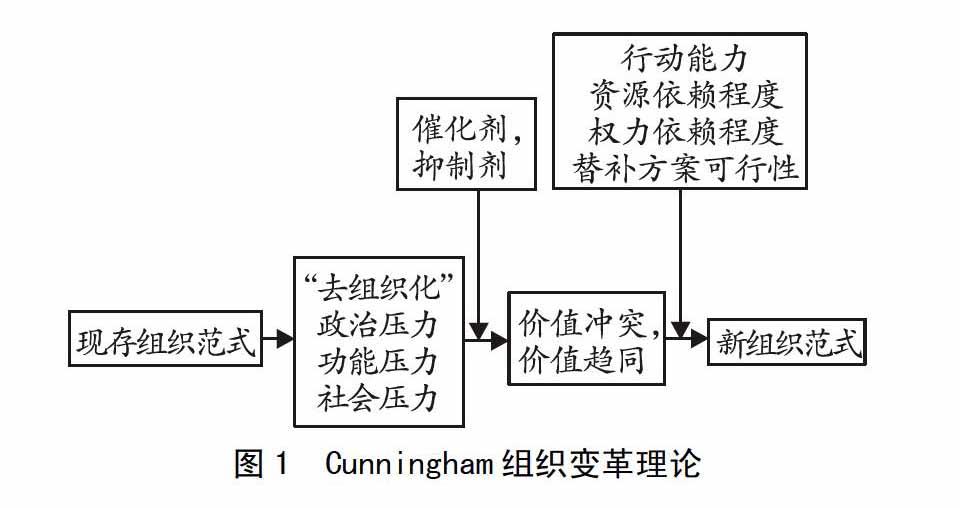

1991年McCann[6]率先指出組織變革是一個多元的社會現象,目前研究主要集中在技術、產品、服務、機構、系統以及人員變革本身。Kurscheidt[7]在體育治理領域開展的組織分析研究側重于結構和系統的相對穩定性和易變性,旨在進一步規范體育競賽、體育產業和體育發展過程中人力資源的監督與分工。通常意義上,結構和系統上的組織變革被分為兩大類:趨同式變革和趨異式變革。趨同式變革指的是針對已經存在的組織范式稍加修飾的過程。Newman[8]進一步將趨同式變革定義為初級組織變革形式,并指出該類組織變革過程并未改變舊組織范式的基本價值觀或者組織認同度。相反,一個全方位推翻舊組織范式的改革被稱為趨異式變革。以中國職業足球改革為例,管辦分離意味著中超聯賽治理實現從“政府控制”向“會員主導”轉變。在該組織變革過程中,組織決策權、組織目標、組織效率等均發生了徹底改變。由此可見,“管辦分離”屬于趨異式變革范疇。為了對上述趨異式改革進行更深入的學理闡述,2002年美國德克薩斯A&M大學體育管理系Cunningham教授[9]在融合新制度主義理論、種群生態組織模型、戰略選擇和資源依賴理論的基礎上,提出旨在梳理趨異式組織變革過程以及分析趨異式組織變革成功因素的“Cunningham組織變革模型”(見圖1)。

1.1? 主要內容

首先,該模型指出政治、功能和社會壓力是舊組織范式“去組織化”過程的三大誘因。根據壓力來源不同,政治壓力分為內部政治壓力和外部政治壓力兩種。當舊組織外在表現受到質疑時,組織內部支持方與反對方之間的摩擦沖突成為內部政治壓力的主要來源;相反,外部政治壓力來源于與該組織日常運營密切相關的其他社會組織或政府機構。功能壓力與影響組織外在表現的技術功能效率相關。Legg等[10]研究指出,通常情況下來自于組織內部的,提供更好產品或者服務的強烈意愿易催生導致組織變革的功能壓力。Oliver[11]指出,導致組織變革的社會壓力通常來自于民眾對該組織期待與該組織的外部表現之間的矛盾,或者來源于該組織在發展過程中出于對社會普世價值的違背所引發的社會緊張對峙關系。上述3類壓力源均會對“去組織化”進程產生直接影響,同時需要指出的是,“去組織化”過程并非需要三大壓力源同時出現,任意一種壓力源的出現均可引發“去組織化”進程。接著,Cunningham組織變革模型指出,可能存在很多因素對舊組織的“去組織化”過程產生影響。其中,對整個“去組織化”過程產生正性影響的因素被視為催化劑,例如同行業或者其他行業組織改革成功案例以及組織內部人員對組織創新以及組織變革的積極態度。相反,產生負面影響甚至嚴重阻礙“去組織化”進程的因素被命名為抑制劑,例如同行業或者其他行業改革失敗案例、傳統規章制度以及對個人利益的過分重視等。隨著舊組織變革的進行,利益相關者的價值認同將會成為影響組織變革進程的重要因素。如果組織內部一部分成員支持舊組織范式,另外一部分成員堅持“去組織化”理念并支持新組織范式,由此便會產生價值沖突問題。相反,如果絕大部分組織成員對舊組織范式喪失信心,而對即將產生的新組織范式滿懷期待,由此形成的價值趨同則有助于幫助舊組織順利通過組織變革中間階段。

最后,Cunningham組織變革模型列出四大具備重啟組織變革過程的調節因素,即行動能力、資源依賴、權力依賴以及具備可行性的替補方案。行動能力指舊組織執行組織改革決策的能力;資源依賴取決于舊組織生存環境,及其對外在資源的依賴程度;權力依賴主要來自于內部或者外部的個人或團體對組織變革過程施加的影響。通常情況下,獲得權威團體或者個人支持對組織變革過程影響很大。具備可行性的替補方案指組織新范式的存在類型,當舊組織存在過多替補新范式時則會對組織變革過程產生較大負面影響[9]。

1.2? 理論適用性和案例分析

作為該組織變革理論的提出者,Cunningham教授[9]發表在《QUEST》的論文《清除障礙:體育和身體活動組織變革綜合模型介紹》明確指出,該組織變革模型適用于所有與體育和身體活動相關的組織,旨在幫助體育組織在激烈的競爭環境中成功實現組織變革,提升組織效率。2009年,Cunningham教授[12]發表名為《理解與多樣化相關的變革過程:一項田野調查》進一步印證了上述觀點。在職業足球治理研究領域,該理論最初主要用于指導挪威職業足球改革,以Gammels?ter等[13]研究為代表,隨后該研究被Legg等[10]用于指導加拿大安大略省足球協會改革進程。除此之外,“Cunningham組織變革模型”已廣泛應用于女子高爾夫職業聯賽、冰球聯賽以及美國職業棒球組織變革研究。

本研究以德國職業足球“管辦分離”改革為例,對該理論的主要內容以及適用性等問題作進一步闡述。“博斯曼法案”①明確規定其適用范圍僅限于歐盟成員國,但德國足協卻執意將該法案延伸至當時歐足聯下屬51個成員國[3]。一時間,眾多東歐球員憑借高性價比蜂擁而至,導致德國本土球員上場人數大幅度銳減,從1992—1993賽季的82.7%降至2000—2001賽季的57.7%。聘用廉價的外籍球員遠遠比花費較長時間培養德國本土球員劃算,特別是在德甲整體經濟收入不寬裕以及“50+1”政策②影響下,這一發展趨勢同樣引起以“家鄉足球人才”提供者身份自居的城郊業余足球俱樂部的不滿[2]。除此之外,Wilkesmann[14]明確指出,“足協中心”邏輯存在天然的利益沖突,以德國足協代表大會投票過程為例,德國業余足球俱樂部往往存在壓倒性優勢。其次,20世紀80年代后期,德國聯邦憲法法院認定私營電視機構不違反憲法,公法與私營電視臺之間的激烈競爭理應帶來俱樂部電視轉播費用的提升[15]。然而,在德國足協與ISPR、SAT.1達成的1997—1998賽季到1999—2000賽季新電視轉播費用僅為540萬馬克,相比之前兩家電視臺達成的700萬馬克協議不升反降[3]。

值得注意的是,前文提及的催化劑和抑制劑問題僅僅是對改革速度的影響,加速或者延緩改革進程。然而,價值沖突的出現或者說價值趨同的缺乏將會直接導致改革進程停滯不前[9-10]。現階段中超聯賽治理組織變革停滯不前的癥結在于利益相關者之間尚未形成一致的改革方向,或者說目標中的新組織范式依舊模糊不清。與Yu等[20]提出的觀點一致,出于提升中國足球在亞洲和國際范圍內競爭力考慮,聯賽治理模式西方化將會是一個正確的改革方向。目前中國已經在一些產業領域成功實現西方產品和商業模式的復制。然而,在職業足球層面中國足協似乎是在努力尋找一種具備中國特色的西方職業體育治理模式。就目前而言,這一新組織范式的具體內容尚處于摸索階段,僅體現出以“政府控制”為主要治理特征。

2.4? 權力和資源依賴

Cunningham組織變革理論指出,組織變革中的停滯狀態可以借助于不同的調節因素實現重新激活的目的[9]。其中,可以重啟改革進程的兩個調節因素為具備可行性的替補方案和行動能力的增強。然而,就中超聯賽治理改革而言上述兩大調節因素均不適用,因為中超聯賽利益相關者并不具備實施替補組織范式的內生能力。由此,基于Cunningham組織變革理論,剩余兩個具備重啟屬性的調節因素是權力和資源依賴。毋庸置疑,中超聯賽治理改革最強的權力依賴來自于中央政府。2015年2月27日,由習近平總書記主持召開的第十次深化改革會議,審議通過了《中國足球改革總體方案》。Tan等[16]研究指出盡管該方案明確提出加快推進“政社分開、政企分開、管辦分離”,但2015年3月份之后中央政府并未對該方案的實施現狀展開進一步干預。以國家體育總局、中國足協為代表的“非物質生產部門”的政績評價依舊以國家隊成績為主要指標,而非是否已經搭建一個強大的、獨立的職業聯賽。特別是臨近夏季奧運會或者足球世界杯年,占據主導或壟斷性位置的中國足協始終將國字號球隊“出線足球”作為主要行政利益訴求。

在俱樂部層面,其財政層面對于俱樂部投資人的依賴是重要調節因素。然而,俱樂部投資人的態度并非完全一致。2018年5月,針對中國足協將未來10年中超球衣裝備贊助合同打包出售給Nike這一舉動,北京中赫國安表示明確反對。與之形成鮮明對比的是,2016年10月22日中國足協宣布正式聘用馬塞洛·里皮擔任中國國家男子足球隊主教練。必須指出的是,其團隊4.4億薪水是由足協與廣州恒大淘寶足球俱樂部共同承擔,廣州恒大淘寶表現出與足協“一榮俱榮”的態度。

3? 建議

3.1? 加強中央足改方案實施監管力度

毋庸置疑,中央足改方案作為新中國歷史上首次針對單項體育運動所制定的國家層面改革綱領性文件,是真正的“治病良方”。中央政府充分意識到,在職業足球治理領域借助行政手段以及國家財政支持在特定時期內幫助中國職業足球發展是可行的,但是相關措施實施的目的僅限于幫助自由市場恢復功能,而非替代自由市場“無形的手”發揮作用。基于Cunningham組織變革理論,權力依賴可以對重啟組織變革進程產生正性刺激。中央層面加強對相關政府機構及其代理人足改方案落實情況的及時跟蹤監督,甚至于將足改方案落實情況納入政績考核,使其成為相關政府機構及其代理人行政利益訴求的重要組成部分,為現今處于停滯狀態的職業足球領域“管辦分離”改革提供權力依賴。

3.2? 明確中超聯賽治理改革新范式

本研究指出,現階段中超治理組織變革停滯不前的癥結在于利益相關者之間尚未形成一致的改革方向,或者說目標中的新組織范式依舊模糊不清。在市場經濟改革進程中,擁有共同利益訴求的企業會內生出行業協會,即市場內生型行業協會。對于市場內生型行業協會而言,其順應市場需求產生,存在著強大的市場驅動力。基于此,建議中超聯賽利益相關者將市場內生型行業協會作為新組織范式的備選方案之一。值得指出的是,該市場內生型協會務必以為球迷提供高質量比賽內容為己任,將球迷視為現代足球產業的核心構成要素。球迷是該市場內生型協會所有經營性收入的來源,同樣也是評價中超聯賽以及俱樂部管理績效最權威的群體。

3.3? 建構投資人職業足球大局觀

基于Cunningham組織變革理論,中超俱樂部投資人之間針對“組織變革”議題無法形成相對統一的態度和集體行動抑制了組織變革催化劑的產生。從俱樂部投資人的角度出發,職業足球大局觀意味著實現“聯賽穩定健康發展”與“足球關聯經濟訴求”之間的有機結合,表現為重視聯賽發展長遠利益以及聯賽品牌美譽度提升,理應嚴肅譴責任何以“罷賽”“用腳投票”“賄賂裁判”等嚴重破壞聯賽運營根基的行為。當前中超職業俱樂部經營過程中出現的利益糾纏往往存在于俱樂部投資人與俱樂部贊助商之間,反映出雙方對于職業足球關聯經濟的激烈爭奪,甚至不惜采取毀約等惡劣手段。亞冠決賽,恒大球員球衣胸前廣告臨時被更換為“恒大人壽”。恒大作為中國職業足球發展的標桿,上述行為在國際范圍內對中超聯賽品牌價值以及美譽度造成的損失難以估量。

與德國職業足球管辦分離改革明顯不同的是,中超16家職業足球俱樂部日常運營均嚴重依賴投資人每個賽季注入的“無息借款”。現如今在“私人公司”治理結構下,中超16家俱樂部逐漸喪失集體行為能力,俱樂部層面尚未實現治理改革的“價值趨同”。其次,俱樂部層面與足協之間存在“趨同式”與“趨異式”變革糾纏,掌握聯賽控制權主體的中國足協長期致力于“體制內微調”。因此,在堅持職業化運作方式的大前提下,加強中央足改方案實施監管力度,明確中超聯賽治理改革新范式以及建構投資人職業足球大局觀,方能促進中國足球職業化進程的可持續發展。

注釋:

① 1995年12月15日,歐洲法院判定當時歐洲職業足球領域存在的轉會費制度與外援上場名額限制屬于違法行為,即著名的“博斯曼法案”。

② 1998年10月,德國足協允許德甲、乙球隊進行股份制公司改制,但同時規定建立有限公司(球隊)的母俱樂部必須保持對球隊超過50%的表決權。

③ 2004年10月,以大連實德、北京國安為首的中超7家俱樂部投資人,以“罷賽”等形式威脅足協試圖實現“管辦分離”改革。

參考文獻:

[1] 馬陽,馬庫斯·庫切特. 德國足球治理及其啟示[J].體育學刊,2018,25(1):61-67.

[2] MERKEL U. Milestones in the development of football fandom in Germany:Global impacts on local contests[J]. Soccer & Society,2007,8(2):221-239.

[3] KR?GER M,HERZOG M,REINHART K. German fu?ball:Recent developments and origins[J]. German Journal of Exercise and Sport Research,2018,48(2):192-200.

[4] 譚建湘,邱雪,金宗強. 中國足球職業聯賽“管辦分離”的研究[J]. 體育學刊,2015,22(3):42-47.

[5] 王裕雄,靳厚忠. 中超聯賽俱樂部持有人特征及動機判斷——兼論職業足球俱樂部治理結構的選擇[J].體育科學,2016,36(9):90-97.

[6] MCCANN J E. Design principles for an innovating company[J]. Executive,1991,5(2):76-93.

[7] KURSCHEIDT M,DEITERSEN-WIEBER A. Sports governance in the world:A socio-historic approach[M]. Paris:Le Manuscrit,2002:259-306.

[8] NEWMAN K L. Organisational transformation during institutional upheaval[J]. The Academy of Management Review,2000,25(3):602-619.

[9] CUNNINGHAM G B. Removing the blinders:Toward an integrative model of organizational change in sport and physical activity[J]. Quest,2002,54(4):276-291.

[10] LEGG J,SNELGROVE R,WOOD L. Modifying tradition:Examining organization change in youth sport[J]. Journal of Sport Management,2016,30(4):369-381.

[11] OLIVER C. The antecedents of deinstitutionalization[J]. Organisation Studies,1992,13(4):563-588.

[12] CUNNINGHAM G B. Understanding the diversity-related change process:A field study[J]. Journal of Sport Management,2009,23(4):407-428.

[13] GAMMELS?TER H,JAKOBSEN S. Models of organization in Norwegian professional soccer[J]. European Sport Management Quarterly,2008,8(1):1-25.

[14] WILKESMANN U,BLUTNER D. Going public:The organizational restructuring of German football clubs[J]. Soccer and Society,2002,3(2):19-37.

[15] 馬陽. 德國電視媒體促進德國足球發展的舉措及其啟示[J]. 體育學刊,2012,19(6):74-78.

[16] TAN T,HUANG H,BAIRNER A,et al. Xi Jin-Pings World Cup dreams: from a major sports country to a world sports power[J]. The International Journal of the History of Sport,2016,33(12):1449-1465.

[17] SHIRK S L. China:Fragile superpower[M]. Oxford:Oxford University Press,2008.

[18] TAN T,HOULIHAN B. Chinese Olympic sport policy:Managing the impact of globalisation[J]. International Review for the Sociology of Sport,2013,48(2):131-152.

[19] 譚燕,王胥覃,譚勁松. 行業協會治理:組織目標、組織效率與控制權博弈——以中足協和中超杯“資本革命”為例[J].管理世界,2006,22(10):27-38.

[20] YU L,NEWMAN J,XUE H,et al. The transition game:Toward a cultural economy of football in past-socialist China[J]. International Review for the Sociology of Sport,2018,54(1):20-45.