新時期農民工家庭發展能力與職業培訓的代際差異

——基于全國流動人口動態監測調查數據的分析

史 毅 張 麗 尹德挺

一、問題的提出

自上世紀80年代中葉建立“自理口糧”政策和暫住人口管理制度至今,中國大規模的人口遷移流動已經持續30余年。在此過程中,農村勞動力轉移成為人口遷移流動的主力軍,農民工為我國城鎮化建設和經濟社會發展做出了重要貢獻。伴隨著人口結構的變化,中國勞動力供給開始出現規模下降和成本上升的趨勢,“民工荒”現象的出現表面上是低工資難以滿足農民工的生存發展需求,實則反映出企業需求與農民工技能水平之間的矛盾,文化水平低、技能提升緩慢、缺乏系統職業培訓一直是農民工職業發展和轉型面臨的突出問題。2017年,中國外出農民工總量已經達到1.72億,其規模已超過全國流動人口的70%,占全國總就業人口的36%。同時,1980年及以后出生的新生代農民工逐漸成為農民工主體,占全國農民工總量的50.5%①國家統計局:《2017年農民工監測調查報告》,http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201804/t20180427_1596389.html,2018年4月27日。。作為產業發展的主要勞動力,農民工人力資本的提升關系到我國產業轉型升級目標的實現,也關系到農民工自身的收入提升與生活改善。如何推動“人才為本”的發展戰略,擴大技能型勞動力規模以適應產業發展需求,避免農民工陷入“低技能陷阱”②張士斌:《民工荒、大學生失業與低技能陷阱》,《青年研究》,2009(1)。,將是我國十三五以及未來持續關注的重點問題。

盡管我國農民工培訓的政策體系正在完善,但無論是新生代還是老一代農民工接受培訓的數量和比例均較低,造成這一現狀的原因學界也存在不同觀點。從供給側看,農民工培訓作為一項準公共產品,在各地存在體系機制不健全、培訓經費不足、師資缺乏、教育主體責任不清、專業設置不合理等問題,導致職業培訓與需求不匹配、覆蓋范圍較窄③楊海芬、趙瑞琴、趙增鋒:《新生代農民工職業技能培訓存在的約束及對策》,《繼續教育研究》,2010(8)。。從需求側看,工資收入低、非正規就業、工作時間過長、工作經驗不足、文化水平低、居留意愿缺乏等因素也導致了農民工缺乏接受培訓的機會和能力④⑤⑥⑦Fan C S, Wei X. Training and worker effort: a signallingperspective[J]. Canadian Journal of Economics/revue CanadienneDéconomique,2010, 43(2):604-621.。在加強職業技能培訓方面,農民工群體的內部差異也不容忽視,其中年齡分化帶來的差異極為明顯,兩代農民工在文化、觀念和行為上均存在顯著差異⑧劉傳江、徐建玲:《“民工潮”與“民工荒”——農民工勞動供給行為視角的經濟學分析》,《財經問題研究》,2006(5)。。新生代農民工的文化程度普遍高于1980年以前出生的老一代農民工,在接受職業技能培訓方面具有較強的學習能力,通過培訓和繼續教育等方式提升人力資本的可能性遠大于老一代農民工⑨和震、李晨:《破解新生代農民工高培訓意愿與低培訓率的困局——從人力資本特征與企業培訓角度分析》,《教育研究》,2013(3)。。同時,新生代農民工的技能提升對勞動生產率的長期貢獻更大,通過提升新生代農民工人力資本水平、有效配置勞動力、擴大城市規模等方式提高居民人均收入和消費水平,有利于增加經濟總量,加快經濟增長速度,優化產業結構⑩楊琦、李玲玲:《新生代農民工的勞動供給與經濟增長方式的轉變》,《中國人口科學》,2011(1)。?張翠翠:《新生代農民工市民化對經濟增長影響的模擬分析》,湖南科技大學博士論文,2012。。盡管新生代農民工在許多方面的狀況優于老一代農民工,但也面臨著諸多問題和困難。與老一代農民工相比,他們對融入城市有著更強烈的意愿,也缺乏農業生產的經驗,失業后返回農村的阻力較大;與城市本地就業者相比,他們主要集中于勞動密集型產業,職業薪資和發展空間較小,難以順利融入城市?全國總工會新生代農民工問題課題組:《關于新生代農民工問題的研究報告(摘要)》,《中國職工教育》,2010(8)。?楊春華:《關于新生代農民工問題的思考》,《農業經濟問題》,2010(4)。。因此,農民工中新生代群體的職業發展和技能提升受到社會各界的廣泛關注。加強新生代農民工的技能培訓既可以培養出大量高素質的產業工人以滿足產業轉型升級需要,也可以通過提高收入促使更多的農民工實現市民化,解決新型城鎮化三個1億人目標中近兩億人的城鎮化問題。

綜上所述,以往研究主要從供給側分析了我國農民工培訓體系存在的問題,但較少從農民工自身接受培訓的成本和能力展開討論。換言之,在培訓體系和能力相對成熟的前提下,農民工因為自身原因而不參加培訓的問題依然存在。尤其對于新生代農民工而言,家庭稟賦和代際差異對其接受職業技能培訓的影響非常重要但尚未得到經驗檢驗。因此,本研究使用全國流動人口動態監測調查的數據,重點分析了家庭環境差異對外出新生代農民工接受政府培訓的影響,以期從需求側討論新生代農民工技能提升的家庭條件約束①如無特殊說明,本文中提及的“農民工”均指“外出農民工”,即在戶籍所在區(縣、市)外從業的農民工。“新生代農民工”指1980年及以后出生的外出農民工。。

二、研究設計、方法與數據

(一)研究假設與模型構建

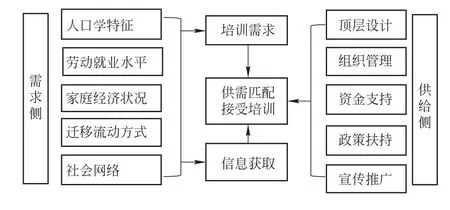

與一般的人力資本投資不同,農民工培訓作為一項準公共產品具有一定的非排他性和非競爭性特點。從已有的研究看,農民工是否接受培訓主要受到服務供給方和服務需求方兩方面的影響。在培訓服務供給方面,考慮到不同地區的培訓政策、經費和宣傳推動程度存在差異,本研究將農民工就業所在地作為控制變量以控制區域差異帶來的影響,將農民工就業所屬行業作為控制變量以控制行業培訓政策差異帶來的影響。在服務需求方面,本研究將影響新生代農民工參加培訓的因素分為五大類:第一類是以性別、年齡、文化程度、婚姻狀態為代表的人口學變量;第二類是勞動就業狀況,主要包括就業環境、類型等變量;第三類是家庭經濟變量,主要包括家庭收入、住房、耕地等變量;第四類是家庭遷移流動方式及意愿,主要包括流動時間、家庭成員隨遷、是否擁有長期居留意愿等變量;第五類是農民工個體的社會資本,主要包括與本地戶籍人口的社會交往、與政府管理服務人員的社會交往等變量。

圖1 農民工接受政府免費職業技能培訓的影響機制

假設1:新生代農民工參加政府免費職業培訓的可能性高于老一代農民工。年齡增加將縮短人力資本投資的回報時間,因此越年輕的人越愿意通過接受培訓的方式獲得更高的收益。

假設2:新生代農民工勞動就業狀況越好,越有可能接受政府免費職業培訓。

假設2.1:簽訂勞動合同的個體參加政府免費職業培訓的可能性更高。

假設2.2:勞動時間越長的個體參加政府免費職業培訓的可能性越低。

假設3:家庭經濟狀況的改善將提高新生代農民工接受培訓的可能性。

假設3.1:在流入地購買住房的新生代農民工家庭更可能接受政府免費職業培訓。

假設3.2:新生代農民工家庭在流出地擁有的住房面積越大,越有可能接受政府免費職業培訓。

假設4:家庭生活成本的上升將增加新生代農民工接受免費培訓的可能性。

假設4.1:子女隨遷至現居地的新生代農民工接受培訓的可能性更低。

假設4.2:父母和配偶隨遷至現居地的新生代農民工接受培訓的可能性更高。

假設5:流入地社會網絡的拓展有利于提升新生代農民工接受培訓的可能性。

假設5.1:新生代農民工與流入地戶籍人口的社會交往越多,越有可能接受培訓。

假設5.2:新生代農民工與流入地政府管理服務人員的社會交往越多,越可能接受培訓。

假設5.3:跨省流動的新生代農民工接受培訓的可能性越低。

(二)方法選擇

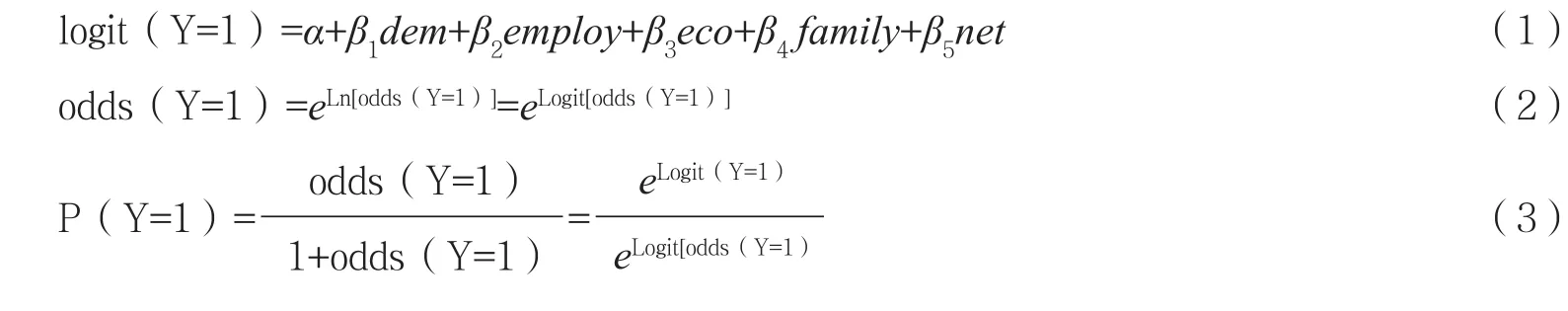

是否接受政府免費職業技能培訓作為典型的二分變量,盡管可以利用線性概率模型P(Y=1)=α+βX得出Y=1的概率,但P(Y=1)的預測值有可能與實際觀測值不符,亦即不能保證P(Y=1)的預測值大于0且小于1.上述問題的解決方法是對Y=1的概率值P(Y=1)轉換為Y=1的發生比odds(Y=1),其中odds(Y=1)為P(Y=1)與P(Y≠1)之比,即接受培訓的概率與不接受培訓的概率之比。發生比odds的取值范圍為0到正無窮大,為進一步將取值范圍轉換為直觀可視的形式,可以對發生比進行對數轉換,ln[odds(Y=1)]的取值范圍由此變為負無窮大至正無窮大,從而避免估計概率超出概率的最高或最低范圍的問題。就實際意義而言,概率、發生比和logit所表達的內涵并無差異,得到其中任意一個值便可得到其他兩個值得結果,三者之間的轉換關系如下:

因此,在控制性別、婚姻、年齡和教育等基本人口學變量(demography)的基礎上,我們在logistic回歸模型中分別引入勞動就業狀況(employ)、家庭經濟狀況(economic)、家庭遷移流動(family)和社會資本(net)個層面的變量,構成嵌套模型以檢驗各個層面變量的影響大小和有效性。

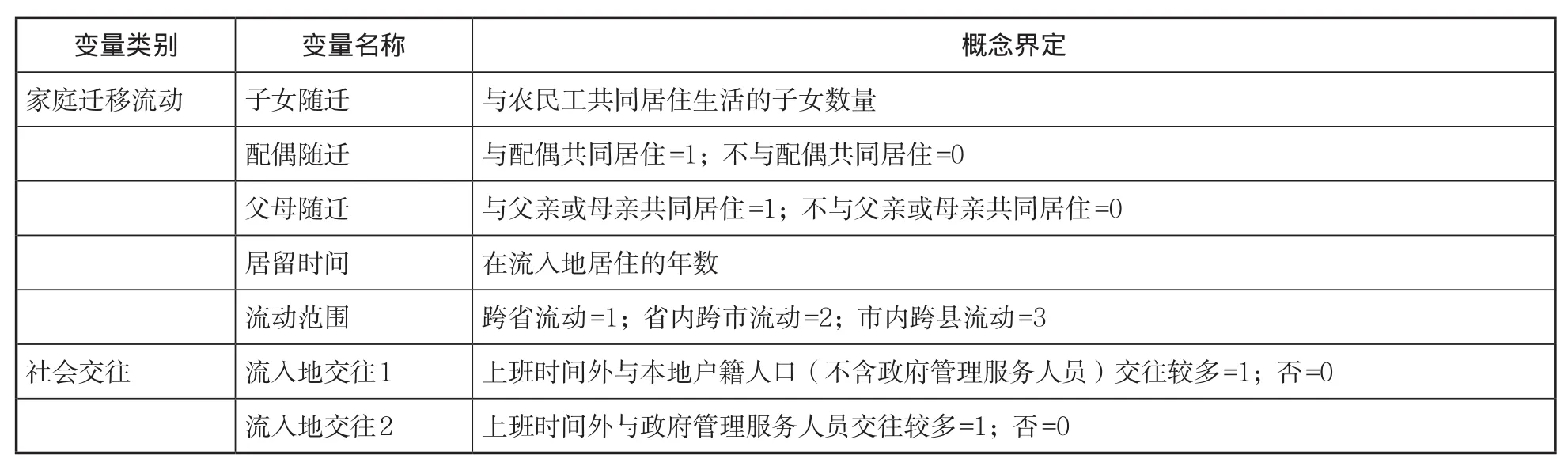

表1 主要變量界定與解釋

續表

(三)數據來源

在2009年2016年國家衛生計生委開展的全國流動人口動態監測調查中,2013年調查中職業技能培訓等信息的收集較為全面,而其他幾輪調查僅包含勞動就業狀況調查而缺少職業培訓情況。因此,本文主要使用2013年的調查數據,同時部分使用2016年調查的勞動就業狀況數據進行比較。該調查以在流入地居住一個月以上,非本區(縣、市)戶口的 15~59 周歲流動人口為調查對象,以 31 個省(區、市)和新疆生產建設兵團全員流動人口年報數據為基本抽樣框。在保持對全國、各省有代表性的基礎上,調查專門加強了樣本對主要城市群、經濟帶的代表性。其中,2013年調查總樣本量為 19.6 萬人,涉及流動人口約 45 萬人。調查采取分層、多階段、與規模成比例的 PPS 方法進行抽樣,使調查結果對全國和各省有較好代表性。在村居委會內,以個人作為抽樣單位。在任何情況下,一個家庭內只能調查 1 名 15~59 歲的流動人口,保證了調查中流動人口家庭調查對象的唯一性。其中,該調查在上海市松江區、蘇州市、無錫市、武漢市、長沙市、西安市、泉州市7市各抽取 2000 名流動人口,1000 名當地戶籍人口,陜西省咸陽市抽取 1000 名流動人口、600名當地戶籍人口作為社會融合專題子樣本,本研究主要使用該子樣本數據。在樣本篩選中,外出農民工樣本主要通過“戶口性質”、“流動范圍”和“就業狀況”三個問題進行定義,外出農民工樣本需要同時滿足“農業戶口”“在本地居住一個月及以上,非本區(縣、市)戶口”和“在當年“五一”節前一周做過一小時以上有收入的工作(包括家庭或個體經營)”三項條件要求。

三、兩類農民工的群體差異

(一)基本特征

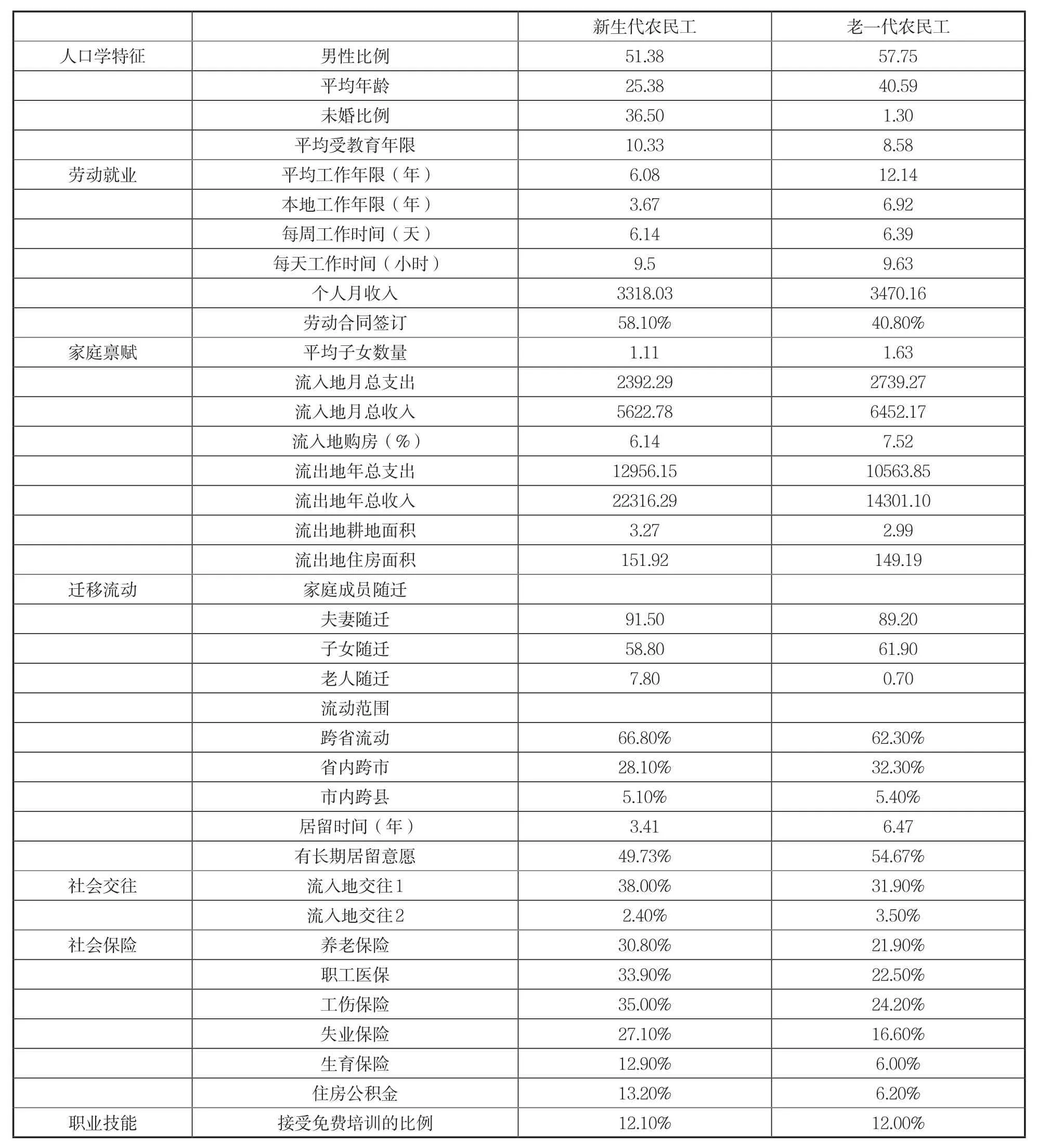

新生代農民工群體具有女性比例高、平均年齡低、未婚比例高、文化程度高、流動范圍廣、集中于制造業、長期居留意愿低的特點。關于新生代農民工的群體特點,當前已有不少研究進行了充分的討論。全國流動人口監測調查數據的樣本特征也支持了已有的結論,即與老一代農民工群體相比,新生代農民工中的女性比例更高、未婚比例更高、文化程度更高。在此基礎上,可以發現新生代農民工在勞動就業、家庭經濟、遷移流動方面與老一代農民工的顯著差異。

表2 新生代農民工與老一代農民工樣本特征比較

(二)勞動就業的代際差異

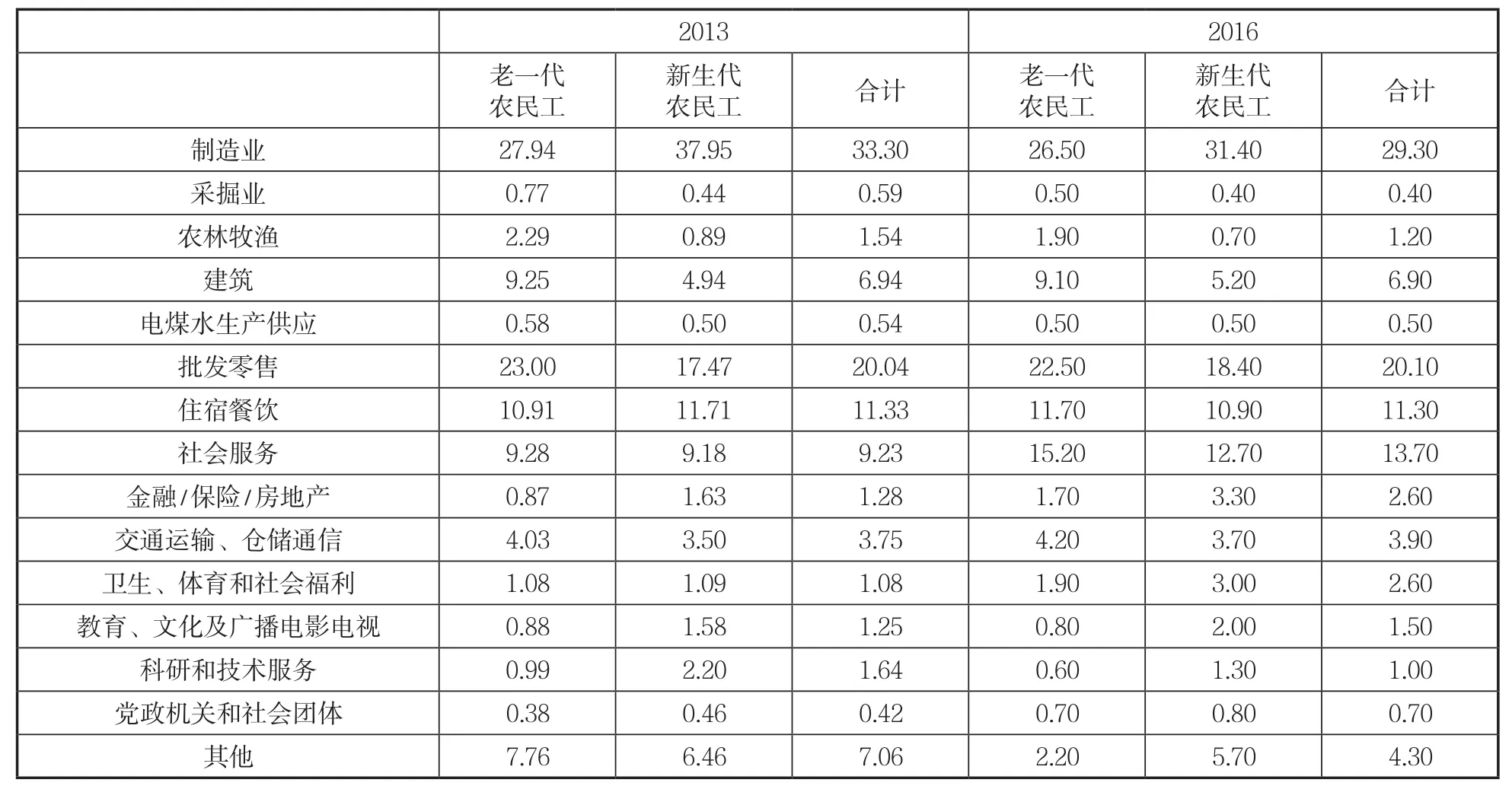

新生代農民工工作經驗不足,但正規就業水平高于老一代農民工。從行業變化的趨勢看,傳統的制造業對外出農民工吸納能力下降。無論是新生代還是老一代農民工,從事制造業的比例均存在明顯下降趨勢,社會服務業的從業比例明顯上升。但值得注意的是,這一趨勢變化同時受到來自于新生代農民工與老一代農民工的不同影響。在行業分布上,2013年37.95%的新生代農民工集中在制造業、建筑、批發零售等行業,占比均低于老一代農民工,2016年新生代農民工從事制造業的比例下降速度遠遠高于老一代農民工,從事社會服務業的比例上升速度卻遠遠低于老一代農民工,建筑、批發零售等行業占比也有所上升,兩類外出農民工群體的分化更加明顯。同時,兩類農民工群體的就業差異體現在工作年限的差異上。無論是累積工作年限還是在流入地的工作年限,新生代農民工都低于老一代農民工。按照經典人力資本回報理論的解釋,工作經驗越豐富工資收入越高。然而,新生代農民工的正規就業比例更高,勞動時間相對更短,就業保障水平更高。盡管新生代農民工的工作年限較少,但在就業中簽訂勞動合同的比例為58.10%,顯著高于老一代農民工;每周工作天數和每天工作小時數都低于老一代農民工。同時,新生代農民工的就業保障水平更高,參加五險一金的比例顯著高于老一代農民工。勞動時間的縮短和勞動就業保障的提升可能有助于降低新生代農民工接受政府免費職業培訓的時間成本,提升其參加政府培訓的機率,但這一假設仍然有待驗證。

表3 2013年和2016年我國外出農民工行業結構變化(單位:%)① 表格中2013年和2016年數據均來自于全國流動人口動態監測調查的全國樣本,與相應年份的國家統計局農民工監測調查中的外出農民工結果略有差異,特此說明。

(三)家庭經濟狀況的代際差異

新生代農民工在流入地的經濟壓力更高,在流出地經濟負擔較輕。與老一代農民工相比,新生代農民工家庭在流入地的月平均收入僅為5622.78元,顯著低于老一代農民工;在流入地購買住房的比例僅有6.14%,顯著低于老一代農民工。盡管新生代農民工家庭的子女數量和經濟支出低于老一代農民工家庭,但其在流入地的經濟和生活壓力仍然較大,可能會提高其參加免費培訓的時間成本,從而降低該群體的免費培訓參與率。但值得注意的是,新生代農民工流出地的家庭經濟狀況比老一代農民工更好,無論是家庭年收入,還是住房或耕地面積,均顯著高于老一代農民工,這也在一定程度上降低了新生代農民工外出流動務工的迫切性。換言之,對于部分新生代農民工群體而言,嘗試新的生活環境和生活方式是與提高收入同樣重要的流動原因,這一特點在許多研究中也得到了檢驗。

(四)遷移流動方式的代際差異

家庭化遷移是新生代農民工的主要流動方式,與老一代農民工單獨或夫妻流動的方式存在顯著不同。隨著城市遷移人口規模的不斷擴大,其遷移的方式在發生不斷變化。早期城市遷移人口中年輕人群的比例較高,且一般采取單獨流遷的方式。隨著居留時間增加、經濟生活水平的提升以及個體所面臨的家庭生活完整性的需要,流動和遷移方式都呈現出家庭化的趨勢,一方面舉家流動遷移的比例有所升高,一方面分居兩地的夫婦或子女越來越多地在流入地實現家庭團聚。與老一代農民工相比,新生代農民工夫妻共同流動的比例更高,與子女共同流動的比例略低,但與父母共同流動的比例較高。這一結構反映出新生代農民工群體的獨有特點:一是對家庭完整性的需要更強烈,不愿接受因外出務工導致的核心家庭成員分離(主要是配偶、子女);二是遷移流動的獨立性較弱,部分新生代農民工跟隨老一代農民工進入城市地區務工、居住,加強了與上一代的空間聯系。從遷移流動方式看,家庭遷移對新生代農民工接受免費培訓產生了兩種作用相反的影響,對家庭完整性的追求既可能導致新生代農民工投入更多時間用于可直接增加收入的工作而不是間接增加收入的培訓,即使這類培訓不需要付出經濟成本;跟隨老一代農民工流動遷移會降低新生代農民工的生活負擔和壓力,從而使其有更多的時間和機會參與免費培訓。

(五)政府免費職業技能培訓情況

新生代農民工接受政府免費職業技能培訓的比例僅為12.1%,與老一代農民工總體上并無顯著差異。從接受免費培訓的比例看,兩類農民工并不存在統計學上的差異,但這一結論是否可信?在前文的分析中可以發現新生代農民工與老一代農民工在人口學特征、就業環境、社會保障、家庭稟賦和流動方式存在顯著的不同,但為什么兩個群體接受政府免費職業技能培訓的情況卻未體現出差異?這一問題可以從兩個方面進行解釋。一種可能的解釋是:政府免費職業技能培訓具有普惠性,培訓對象具有隨機性,與農民工接受培訓的意愿和需求關系并不緊密,換言之,政府免費職業技能培訓覆蓋了所有農民工,同時兩類農民工接受培訓的意愿完全不存在差異。另一種可能的解釋是:政府免費職業技能培訓的覆蓋范圍較窄,使其由一般性的準公共產品變為具有一定稀缺性的資源,政府在選擇培訓對象時對年齡分布具有某種程度的考慮和安排。從已有研究和我國農民工培訓現狀看,第二種解釋的可能性更高。無論是哪一種解釋,我國新生代農民工接受政府免費職業培訓的比例較低的問題均不容忽視。國家統計局的農民工監測調查數據顯示,2017年我國接受過非農職業技能培訓的外出農民工比重占33.7%,2013年為32.7%。在假定全國流動人口監測調查與農民工監測調查相一致的前提下,在接受過技能培訓的農民工中,接受政府免費培訓的比例應該不足30%。按照國家公共服務均等化“十三五”規劃中農民工職業技能培訓4000萬人次的目標,“十三五”末農民工接受政府免費職業技能培訓的比例將增加14.2個百分點。與老一代農民工相比,新生代農民工人力資本投資的回報年限長、回報率高,因此如何提升政府免費職業技能培訓在新生代農民工中的覆蓋率非常重要。

四、農民工參與政府公共培訓的影響因素

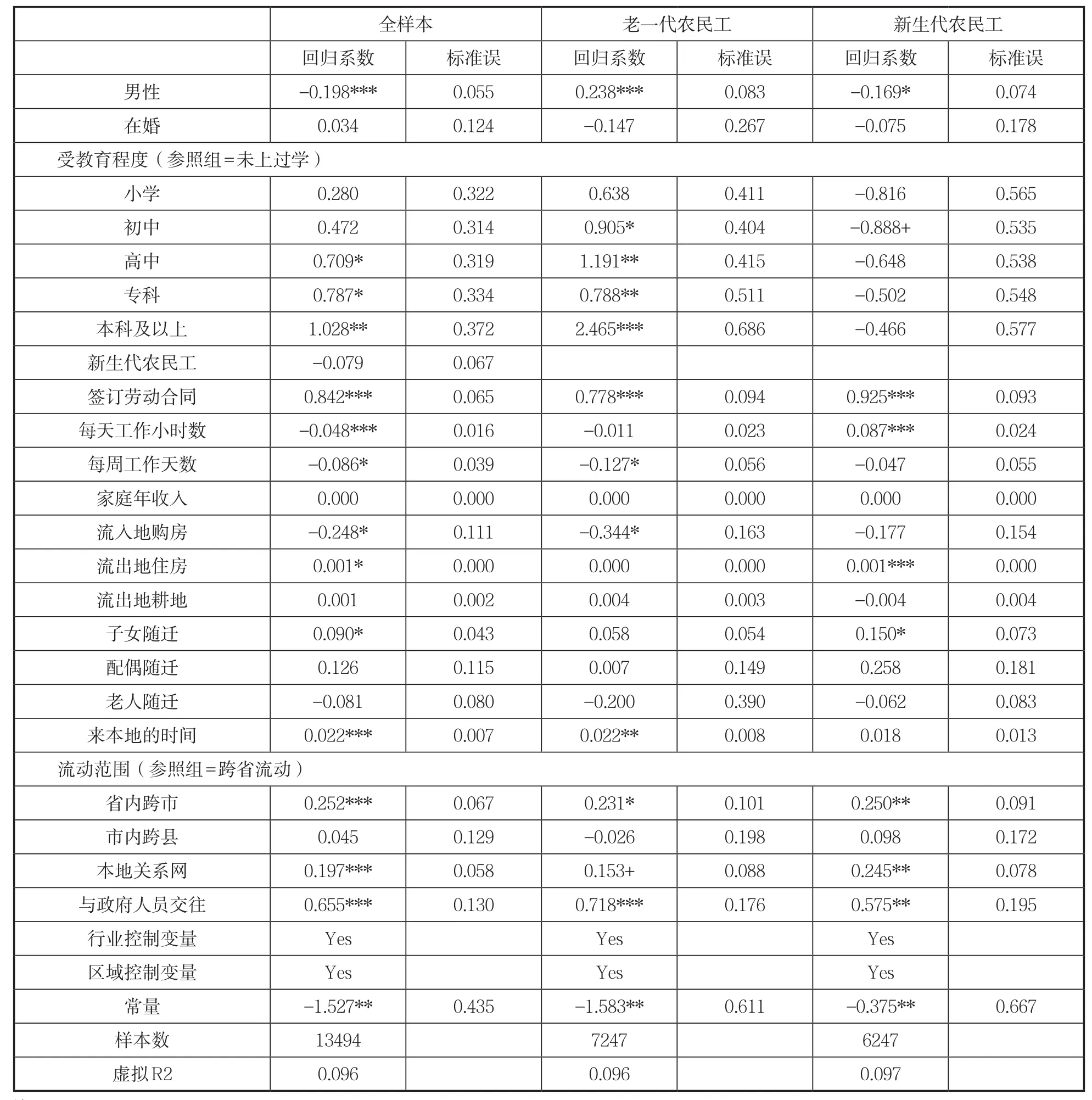

基于新生代農民工和老一代農民工的群體比較可以發現,兩類農民工存在多方面的顯著差異,但其參與政府免費培訓的比例相當,這一結果既與公共培訓的供給狀況有關,也與需求方的培訓意愿有關。因此,本節通過logit模型分析家庭狀況對不同類型農民工參加政府免費職業技能培訓的影響,以期了解在公共服務相對均衡的情況下如何提升農民工的公共培訓參與度。分析結果顯示,年齡、收入等因素并非影響新生代農民工與老一代農民工參與政府公共職業技能培訓的主要因素,性別、就業環境、流動范圍、流入地社會資本等因素是影響農民工參與政府公共職業技能培訓的普遍因素,教育、住房等變量對老一代農民工參與培訓影響較大,而對新生代農民工而言,以子女隨遷為代表的家庭約束的影響更為顯著。

表4 兩類農民工參與公共職業技能培訓的影響因素分析

(一)政府公共培訓參與中的性別平等

勞動力市場中的性別歧視問題一直受到學界的關注,除了工資、就業、社會保障等方面的性別差異外,也有研究發現女性參與職業技能培訓與男性相比更少。然而,在政府公共培訓中,性別差異的問題卻呈現出不同的特點。基于全樣本的模型(1)顯示,女性參與政府公共職業技能培訓的機率顯著高于男性,基于老一代農民工樣本的模型(2)則顯示男性參與政府公共職業技能培訓的機率顯著高于女性。這一看似矛盾的結果在基于新生代農民工樣本的模型(3)中得到詮釋,在新一代農民工中女性參與政府公共職業培訓的機率顯著高于男性。換言之,政府公共職業技能培訓參與者的性別結構正在發生轉變,女性參與率在不斷上升。

(二)就業環境改善與公共培訓參與

分析結果顯示,簽訂勞動合同和工作時間的縮短對于農民工參加政府免費職業技能培訓具有積極影響,良好的就業環境和勞動保障有助于增強農民工在流入地生活的穩定性,從而降低其參與政府公共培訓的機會成本。分群體來看,改善就業環境對新生代農民工接受政府免費職業技能培訓的影響更為顯著,簽訂勞動合同的新生代農民工參加政府免費職業技能培訓的概率是非正規就業者的2.52倍;每天工作小時數每增加1個小時,新生代農民工參加免費培訓的概率減少8%;每周工作天數每增加1天,新生代農民工參加免費培訓的概率減少約5%。

(三)社會資本的作用與公共宣傳的局限

社會網絡對農民工的信息溝通、傳遞和獲取具有重要影響,社會網絡也是社會資本的重要體現。模型分析發現,無論是新生代農民工,還是老一代農民工,與流入地戶籍人口的社會交往對其參與政府免費培訓具有重要作用。本地關系網的拓展對新生代農民工更加重要,經常與流入地戶籍人口交往的新生代農民工參與政府公共培訓的概率是其他新生代農民工的1.23倍,經常與流入地政府管理服務人員交往的新生代農民工參與政府公共培訓的概率是其他新生代農民工的1.78倍。這既反映了弱關系在信息傳遞中的重要價值,也反映出政府公共職業技能培訓宣傳推廣的局限性,使得農民工更多地以自身的社會資本實現獲取公共服務資源的目標。

(四)家庭資源影響的代際差異

總體上看,農民工家庭資源稟賦對其參與政府免費職業技能培訓存在一定的影響,但在區分兩類農民工群體之后影響微弱。首先,在流入地購買住房對老一代農民工參加免費培訓具有消極影響,但是在新生代農民工中有無購買住房對其參與培訓并無顯著差異;其次,在流出地的住房面積對新生代農民工參與免費培訓具有顯著影響,但對在老一代農民工中并無差異。從家庭資源稟賦的代際性上看,老一代農民工在流入地購房反映了其自身的經濟能力與地位,盡管顯示出其經濟狀況在農民工群體中的較高水平,但因購房產生的經濟壓力也較大,其參加免費培訓的時間成本隨之上升。而對于新生代農民工而言,流出地的住房面積實際上更多地反映了其上一代的經濟能力與地位,因此住房面積的增加反而是其經濟壓力較小、參與免費培訓時間成本較低的體現。因此,盡管流入地和流出地的住房對農民工參與免費培訓的影響均較為顯著,但其作用對象及其機制存在較大差異,改善流出地家庭資源稟賦對新生代農民工參與免費培訓具有影響。

(五)家庭成員隨遷影響的代際差異

模型分析結果顯示,與父母或配偶共同流動的農民工與其他農民工在參與政府免費職業技能培訓方面并不存在顯著差異,但子女隨遷對新生代農民工參與政府免費職業技能培訓具有積極作用,這與本文的原假設存在差異。從培訓的時間成本視角看,未成年子女隨遷會導致家庭生活成本上升,從而提升新生代農民工接受培訓的時間成本;但從培訓需求視角看,子女隨遷將導致家庭生活成本的同時也增加了新生代農民工需要通過培訓提升技能從而獲得更高收入的需求。同時,未成年子女隨遷也有助于提高流動人口流入地的身份認同①史毅:《戶籍制度與家庭團聚——流動人口流入地的身份認同》,《青年研究》,2016(6)。,增加新生代農民工拓展流入地關系網絡的需求②楊菊華、張瑩、陳志光:《北京市流動人口身份認同研究——基于不同代際、戶籍及地區的比較》,《人口與經濟》,2013(3)。,從而間接提高其獲得政府免費培訓信息的可能性。由于年齡原因,老一代農民工隨遷子女基本以成年子女為主,隨遷主要原因是隨之繼續進城務工,不但未增加家庭生活成本,反而增加了家庭收入。因此。老一代農民工的家庭遷移流動具有更強的分散性和獨立性,而新生代農民工家庭成員的隨遷不僅顯著影響其生活成本,對其職業技能提升需求也存在重要影響。

五、結論與討論

作為我國當前及未來的主要勞動力,新生代農民工具有女性比例高、平均年齡低、未婚比例高、文化程度高、流動范圍廣、集中于制造業、長期居留意愿低的特點。盡管新生代農民工工作經驗不足,但正規就業水平高于老一代農民工。同時,與老一代農民工單獨或夫妻共同流動的方式不同,新生代農民工主要的遷移流動方式為家庭化遷移,在流入地的經濟壓力更高,這使其在接受政府免費職業技能培訓方面與老一代農民工的差異進一步分化。

農民工職業技能培訓作為一項準公共產品,具有一定的排他性和競爭性特點,農民工接受培訓的群體內部分化也較為明顯,新生代農民工參與政府免費培訓受到多方面因素的約束和影響。首先,新生代農民工參與培訓的性別差異正在縮小,女性參與度顯著提升,男性參與率變得更低;其次,正規就業和良好的工作環境對新生代農民工積極接受政府培訓具有重要作用;再次,新生代農民工對流入地關系網絡的依賴性較強,間接反映出政府培訓宣傳推廣的不足,新生代農民工更多地需要通過非正式關系獲得培訓信息;同時,流入地和流出地的家庭資源稟賦對新生代和老一代農民工的影響存在顯著不同,流出地住房資源對新生代農民工參與培訓具有積極影響,流入地住房資源提高了老一代農民工參加培訓的時間成本;最后,兩類農民工因其自身生命周期的特點,家庭生活的完整性對其接受免費培訓的影響截然不同,對培訓的成本和收益的認識也存在顯著差異。對于新生代農民工而言,未成年子女的隨遷導致生活成本的上升,提高了其參加免費培訓的時間成本,但是預期收益相對來說更高,因此在未成年子女隨遷的前提下新生代農民工參加免費培訓的積極性更高。對于老一代農民工而言,成年子女的隨遷不僅不會提高生活成本,反而有助于增加家庭收入,其參加技能培訓的預期收益也因年齡較高而相對較低,因此更可能在成年子女隨遷的前提下放棄免費培訓的機會。

“十二五”以來,我國已初步構建起覆蓋全民的國家基本公共服務制度體系,國家基本公共服務項目和標準得到全面落實,保障能力和群眾滿意度進一步提升。然而,農民工技能提升仍然是我國產業轉型升級和經濟發展亟需解決的重要問題,因此“十三五”規劃提出大力開展就業技能培訓、崗位技能提升培訓和創業培訓,開展農民工免費接受職業培訓行動,打通技能勞動者從初級工、中級工、高級工到技師、高級技師的職業發展通道。為實現政府免費職業培訓效益的最大化,順利提升農民工人力資本,擴大技能勞動者規模,需要重點關注以下幾點問題:第一,新生代農民工作為當前以及未來二十年的主要勞動力,具有職業技能培訓需求更迫切、學習和接受能力更強、培訓預期收益更高等特點,在農民工技能培訓的頂層設計中應予以重點關注。第二,在政府免費職業培訓提供過程中避免性別歧視、行業歧視,關注女性農民工的技能提升需求,培訓內容多元化。第三,進一步完善和規范勞動力市場,提高正規就業水平,降低參加培訓的機會成本,是保障新生代農民工積極參與政府公共培訓的重要前提。第四,增強政府免費職業培訓的應用性和權威性,將政府職業培訓納入職稱晉升、薪酬考核體系,提升新生代農民工參與培訓的積極性。第五,建立和完善新生代農民工的家庭發展支持政策體系,擴大住房保障政策的覆蓋范圍,減少外出農民工的經濟壓力,促進家庭成員尤其是未成年子女隨遷,提升新生代農民工的培訓需求和獲得感。