中華人民共和國成立以來體育政策的演變特征與內容分析

劉葉郁

(南京體育學院 休閑體育系, 江蘇 南京 210014)

從宏觀而言,政策是國家機構和社會現實的中間變量,通過公共政策實現國家公共事務管理的職能;從微觀而言,政策是社會問題和理想社會狀態的橋梁。體育公共政策是指政府部門或體育社團組織針對體育中的公共問題與公共矛盾,所采取的用以規范、引導有關機構團體和個人行為的準則與行動指南[1]。體育公共政策以問題為導向,既是達到體育理想狀態的途徑,也是實現國家體育政策目標的關鍵性環節。改革是體育發展的動力,體育改革的推進需要體育政策的支持與保障。

1 體育政策樣本的收集、來源與研究方法

1.1政策樣本的收集標準政府是政策制定的主體,中央政府制定的政策具有綱領性和原則指導性,地方政府以中央政策為基礎并根據地方民眾的需求做出相應的調整[2]。中央政府作為發文主體,體現著其對體育發展的控制力,以及國家對體育整體發展的重視。中共中央和國務院轉發地方政府和部門文件,體現著最高權力機關的權威和效力。頒發或轉發的文件數量作為一個衡量標準,用來判斷國家的重視程度和重視規律的變化,這被稱為“文件政治”或“文件治國”,反映政策文本在我國政治發展中的作用。地方政府出臺的地方性法規更多地是對上級文件的具體執行,內容上有所重復,效力等級上也有所減弱,在統攝性和影響力上不及中央出臺的文件。因此,本文側重研究中共中央、國務院頒布的體育公共政策。

政策文本的搜集和選擇堅持以下原則:①發文主體限于國家層面,即由中共中央、國務院單獨或聯合頒布的政策文件;②國家體育總局(國家體委)發布的文件或部門性規章,有一部分被中共中央或國務院轉發,文件效力等級也隨之增大,被轉發的文件以級別效力最高的部門文件為準;③在綜合性文件中,有一些是針對國家體委具體工作的規定(如《國家體委運動項目管理中心工作規范暫行規定》),無法提取要素信息,故予以刪除;④堅持公開性原則,將政策文本的范圍限定在公開頒布的政策上,對于未公開的、涉及機密的會議文件及密級文件等不納入研究范圍。

1.2政策樣本的來源與選擇政策以政府文件匯編為主,具體來源于國家體委《體育運動文件選編(1949—1981)》《體育運動文件選編(1982—1986)》《體育改革文件選編(1992—1995)》《現行體育法規匯編(1949—1988)》《中華人民共和國體育法規匯編》《中華人民共和國體育運動文件匯編(1)(2)(3)》等。尚未被收錄的政策文本參考北大法律信息網、全球法律法規網數據庫(policy.mofcom.gov.cn)、中華人民共和國中央人民政府網、國家體育總局網等。以體育、發展、改革等為關鍵詞搜索,經分析篩選后共搜集國家體育政策文本97份(1949—2016年)。

1.3研究方法政策文本的研究采用量化統計和內容分析2種方法。量化分析是對體育政策宏觀發展的規律性把握,按照預先設定的政策選擇標準,對97份文本進行總體量化分析,解讀中華人民共和國成立60多年來中國體育發展的總體趨勢和不足,體育政策的現狀、結構與存在的薄弱環節,為政府今后制定與實施體育政策提供理論依據。內容分析是基于對政策文本的挖掘和評價,選擇有代表性的政策文本,以時間跨度、文本的指導性和代表性為依據,選擇1954年中共中央《關于加強人民體育運動工作的報告》,1984年中共中央《關于進一步發展體育運動的通知》,2002年中共中央、國務院《關于進一步加強和改進新時期體育工作的意見》3份政策文本進行詳細解讀,以政策條款為基本分析單元,對條款內容進行分類、編碼、聚類、詞頻的逐層分析,依據收集的數據分析政策文本制定者的意圖、目標[3],尋找政策中存在的問題與不足,提出解決方案和優化手段。

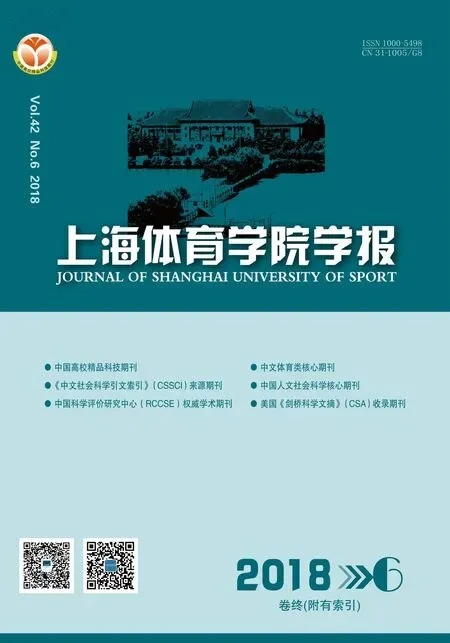

1.4政策工具的分析框架以扎根理論為基礎,借鑒Rothwell等[4]的理論,建構二維分析框架:將政策工具劃分為供給型政策工具、環境型政策工具、需求型政策工具(表1、2),形成X軸,考察政策的類型和效力;對106項條款的政策主題劃分形成Y軸,考察政策傾向的重點內容和問題。

表1 政策工具分類及價值Table 1 Classification and value of political tools

表2 政策工具內容的解釋Table 2 Explanation of content of political tools

2 中華人民共和國成立以來體育政策演進的特征:基于97份政策文本

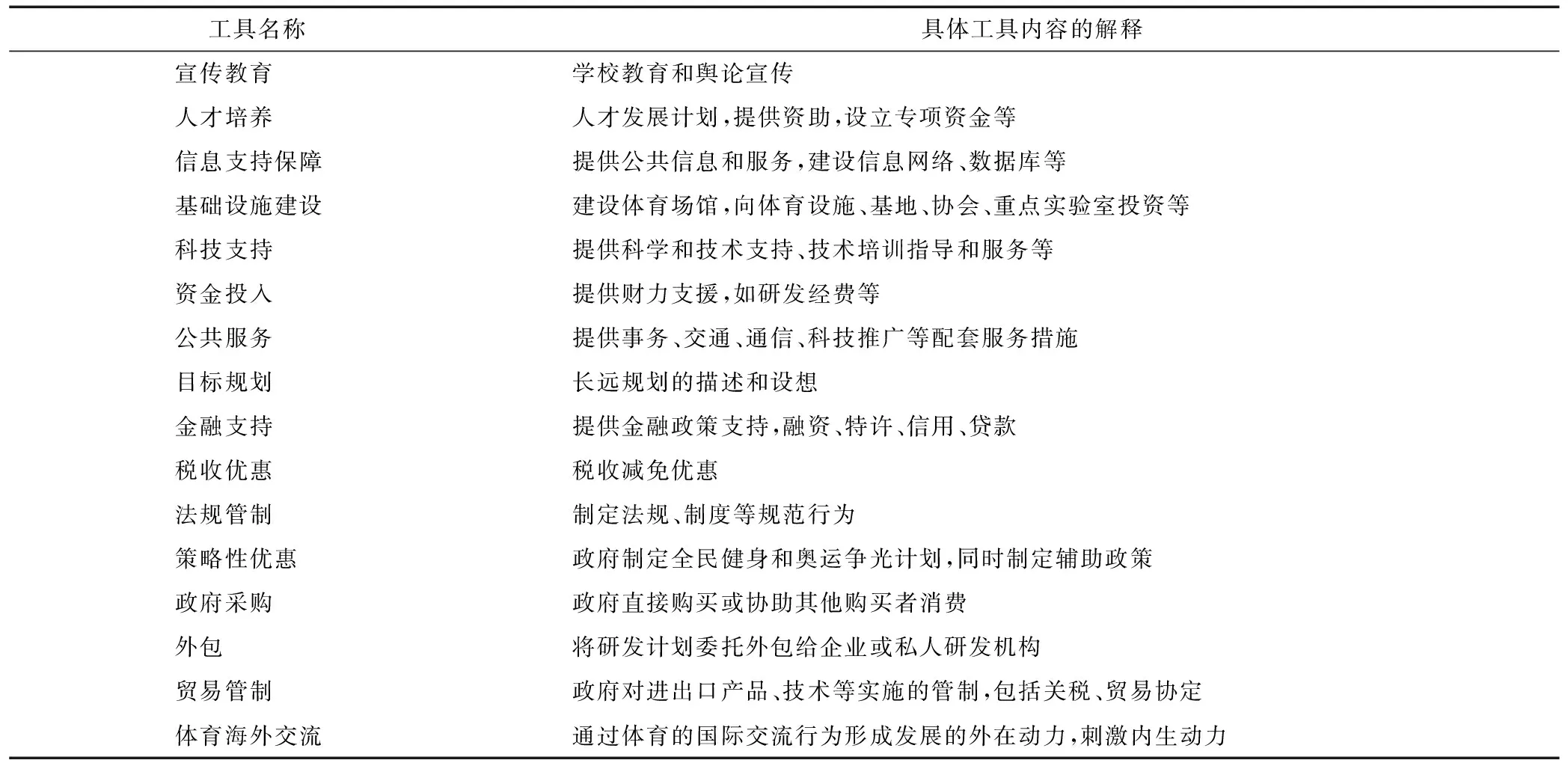

2.1體育政策數量的變化及原因中華人民共和國成立以來,國家體育政策數量的變化呈階段性的跳躍式發展,間歇出現過6次“高峰”,年均政策頒布量為1.36件,最高達到6件(圖1)。這6個高峰時間段伴隨黨代會、國民經濟計劃開年契機,體育政策數量的增幅明顯。這說明我國體育事業是黨和國家發展的重要內容,其與國民經濟計劃發展密切相關,是體育與政策運行機制一致的體現與寫照。

圖1 頒布體育政策的數量及變化趨勢(1949—2016年)Figure 1 Number of sport policy and its trend(1949—2016)

第1個高峰期出現于1949—1956年。中華人民共和國成立后,各項事業百廢待興,但同時面臨著內憂外患,尤其是面對國民體質積弱與建設社會主義事業之間的矛盾,國家建設急需大批體質健康、充滿活力的建設者和勞動者。勞動人民生活貧困,群眾體質積弱,鼠疫、霍亂、天花、瘧疾等傳染病肆虐,故增強群眾體質上升為國家的政治任務。中華人民共和國成立初期,體育和國民健康是國家的頭等大事。中華人民共和國宣告成立后的第26天,中華全國體育總會籌備委員會正式成立,秉承中國人民政治協商會議共同綱領規定的“提倡國民體育”的精神,責無旁貸地擔負起增強國民體質,為勞動生產和國防建設服務的重任[5]。國家極度重視體育,這為大力發展群眾體育創造了優越條件,群眾體育蓬勃開展。據統計,1952年5月僅北京就有23萬學生經常做廣播體操[6]30。

第2個高峰期是1961—1965年。“大躍進”和“反右傾”使經濟建設遭受嚴重破壞,3年自然災害(1959—1961年)、中蘇關系惡化,使得我國發展舉步維艱。1958年,國家體委制定《體育運動十年規劃》,提出競技體育的總體要求是“在10年左右爭取主要運動項目趕上世界水平”[7],在群眾體育方面同樣以趕超英美為目標,大搞體育鍛煉“誓師大會”“體育躍進月”活動,從而導致群眾體育活動虛報浮夸風和形式主義泛濫,群眾體育幾乎陷于停頓[8]。1959年,周恩來總理在第2屆人大政府工作報告中明確提出“普及與提高”相結合的體育發展思路,體育運動的核心任務從“經常化”向“提高”轉變。群眾體育仍是中華人民共和國成立初期體育發展戰略的核心,但體育發展目標逐漸向競技體育轉化。

第3個高峰期是1978—1984年。改革開放初期,我國體育領域確立的發展思路是“攀登體育高峰”。這一決策直接影響了我國體育長期發展的路線,國家體委和各省體委將體育工作重點確定為側重抓“提高”的方針,競技體育成為這一時期體育發展的重點,為20世紀80年代體育改革和發展勾勒出基本思路。1978年,國家體委在北京召開全國體育工作會議,明確我國體育事業的目標是“迅速攀登體育運動技術高峰,趕超世界先進水平,快出人才,多出成果,為國爭光”[6]240-259。1979年2月,國家體委召開全國體育工作會議,提出加速實現國務院批準的“在本世紀成為世界上體育最發達的國家之一”的奮斗目標[9]。在1984年的第23屆奧運會上,中國體育代表團取得金牌第4的成績,這極大地振奮了民族精神,并在全國掀起前所未有的“體育熱”。此時,中央號召在20世紀內把我國建設成體育強國。

第4個高峰期是1992—1996年。1992年10月,黨的十四大正式提出“建設有中國特色社會主義市場經濟體制”的目標,同時啟動了以市場經濟體制為中心的全方位配套改革,尤其是政府行政管理體制的改革。市場經濟體制改革對體育發展提出了新的要求,體育作為上層建筑的重要文化活動,必然受到經濟基礎的影響和制約,從而引起體育體制的改革。1992年底,國家體委在廣東中山召開“中山會議”,探討體育改革的主題,以建立與市場經濟體制相適應的體育體制。從此,體育以改革為動力和方向開始了新一輪的發展。1993年,我國體育產業化進入新的發展階段,突破了單純由創業增收和主要由體委一家辦的模式,開始走向全社會、全方位的產業化開發道路,產業化體育格局初步形成。1996年第八屆全國人大第四次會議通過的《國民經濟和社會發展“九五”計劃和2010年遠景目標綱要》,第一次以法律的形式明確提出了體育要走產業化道路[10]。體育產業化被確定為體育的長遠發展目標和國家產業發展政策中的重要內容,從而加速了體育產業化發展的進程。

第5個高峰為2000—2002年。21世紀初是我國實現小康社會、走向現代化的關鍵時期,健康和休閑成為新時期體育發展的主要目標。2001年我國成功獲得奧運會舉辦權,形成了促進體育事業全面發展的新局面;2002年《中共中央國務院關于進一步加強和改進新時期體育工作的意見》(國發〔2002〕8號)明確提出,新時期體育工作的根本目標是增強人民體質,提高全民族的整體素質[11],闡明了體育在社會發展、經濟建設中的重要地位和作用,為全社會營造了濃厚的體育氛圍,使體育更加深入人心。

第6個高峰為2007—2010年。2007年黨的第十七次全國代表大會提出到2020年實現全面建設小康社會的奮斗目標。2008年北京奧運會的成功舉辦,為中國體育的發展開啟了新的里程碑。體育在全面建設小康社會,實現國家現代化建設,滿足群眾精神文化需求不斷上升的歷史進程中承擔的責任更加重大,并以全民健身為主要內容開始了新的征程。

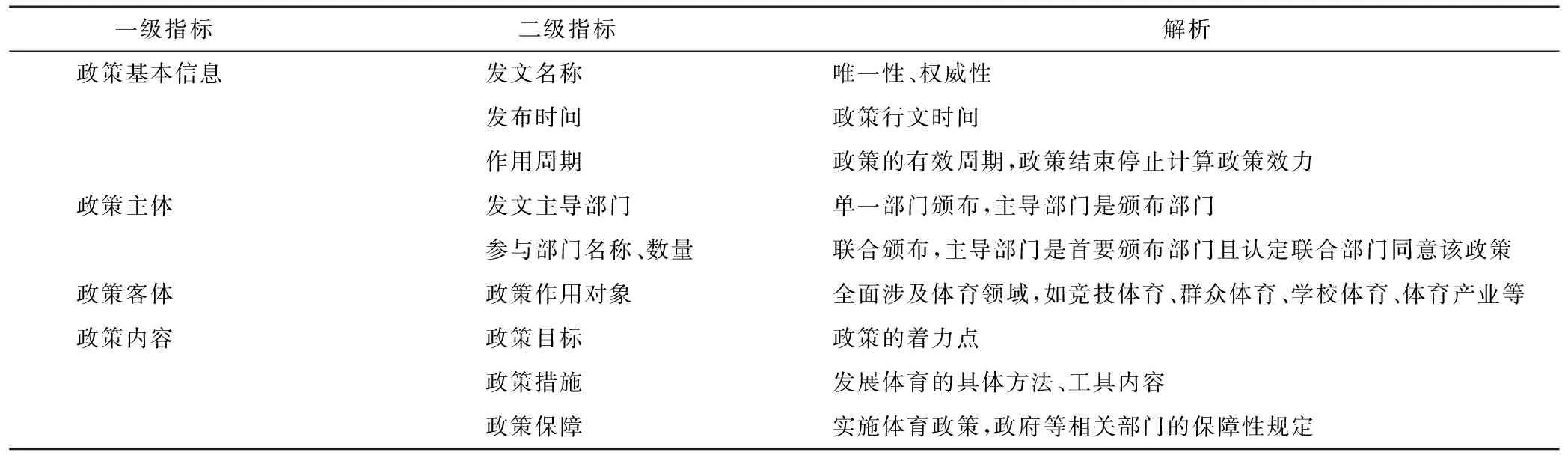

2.2政策文本系統政策系統是由政策主體、政策客體、政策內容相互作用構成的社會政治系統。政策具有多維特征,多條政策必須協同作用才能達到特定的政策目標,政策文本分析框架應體現政策的“立體化”特點[12]。通過分析政策文本的基本信息和政策內容,形成了政策系統分析指標(表3)。

表3 政策系統分析指標Table 3 Policy system analysis indicators

2.2.1 政策基本信息 1949—1966年,中共中央、國務院轉發或頒布的體育領域政策文件共19份, 1978—1992年共20份,1993—2016年共58份。政策總量呈現上升趨勢,體現了國家對體育重視程度的不斷提升。在1949—1966年的19份體育政策文本中,有13份發文主體冠以“中央人民政府”“中共中央”“中央”。中央下發的體育政策文件更多地側重思想政治和意識形態的內容,體現黨政機構對體育事業發展的關注。可見,體育在中華人民共和國成立初期便成為國家意識形態建設的主要內容。改革開放之后,“中央”作為頒布主體的體育政策文本很少出現,體育事業的意識形態性開始減弱,并逐漸發展為以群眾身心健康為主要內容的獨立事業。中共中央發布的文件主要集中在宏觀性、全局性的綜合性政策上,以及涉及體育體制改革、體育計劃等基礎性政策內容上,很少涉及具體政策。

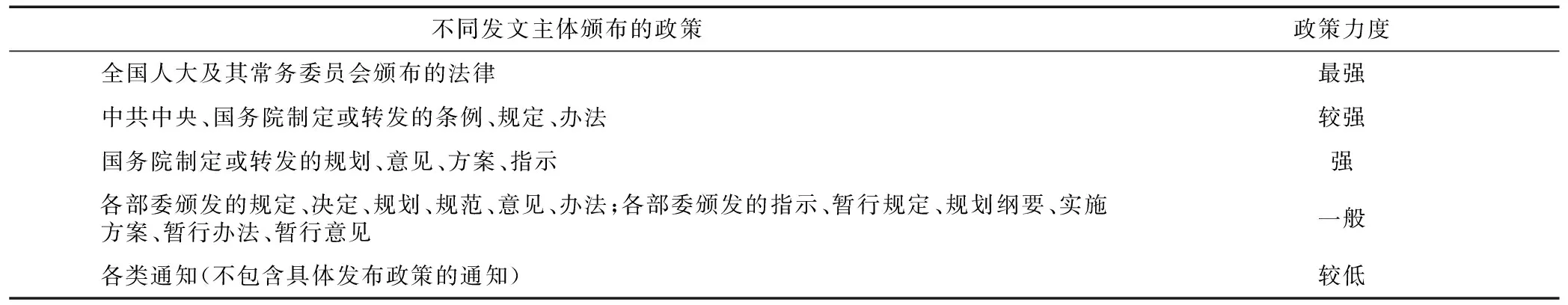

2.2.2 政策力度 政策力度是指以公文形式發布的政策文本具有的約束力程度。政策力度既要考慮發文機關行政主體地位的權威性,又要考慮政策文種,是兩者共同作用的結果(表4)。根據《中華人民共和國立法法》《國務院公布行政法規、規章制定程序條例》《黨政機關公文處理規章條例》等規定,全國人民代表大會及其常務委員會具有最高權力,頒布政策的力度最強。

表4 不同部門頒布政策的力度Table 4 Effort of policy issued by different departments

根據2012年《黨政機關公文處理工作條例》第八條規定[13],公文種類主要有決議、決定、命令(令)、公報、公告、通告、意見、通知、通報、報告、請示、批復、議案、函、紀要等。在97份政策文本中,全國人大及其常委會頒布且實施的具有最高效力的法律文本僅1份,約占政策文本總數的1%,效力等級較高的“決定”的數量占政策總數的7%,“通知”占40%,“意見”占13%。可見,體育政策的權威性較低,政策效力級別較低,多以告知性和批復性政策為主,如通知、批復、紀要,或以批轉或函復等公文為主。

2.2.3 政策客體 政策主體在制定和執行政策時,必須依據政策間的客觀關系將它們有機結合起來,形成政策合力,在功能上實現互補,發揮理想的政策效應[14]。政策制定和實施是利益博弈的結果,充斥著利益的競爭和整合,實質上是以政府為代表的公共權力對社會資源和利益進行配置的手段。本文重點考察政策數量和政策主題的演化,分析政策文本的主旨及相關政府部門制定政策的職能與偏好。按照群眾體育、競技體育、學校體育和體育產業的分類方法[15],在97份政策文本中,競技體育政策占33.67%,群眾體育政策占25%,群眾體育和競技體育政策相互制衡。

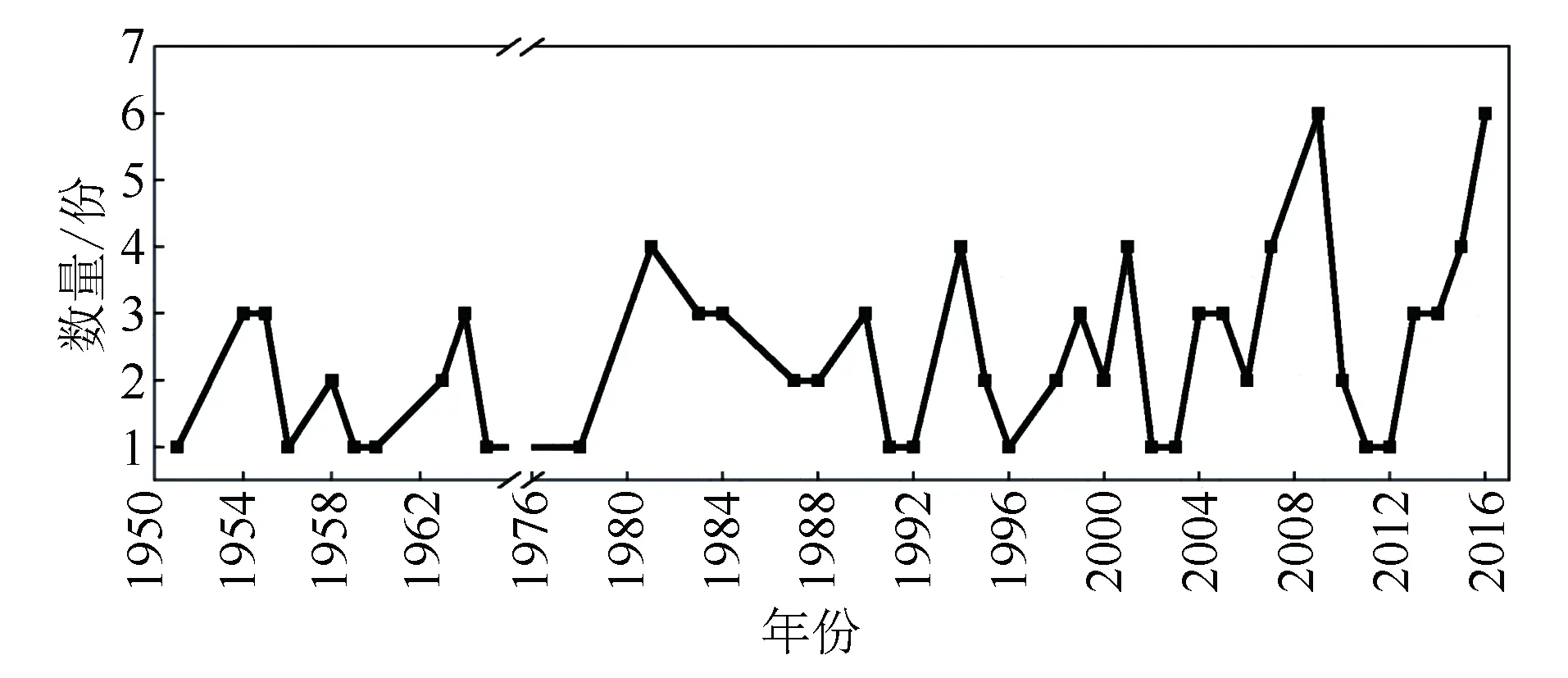

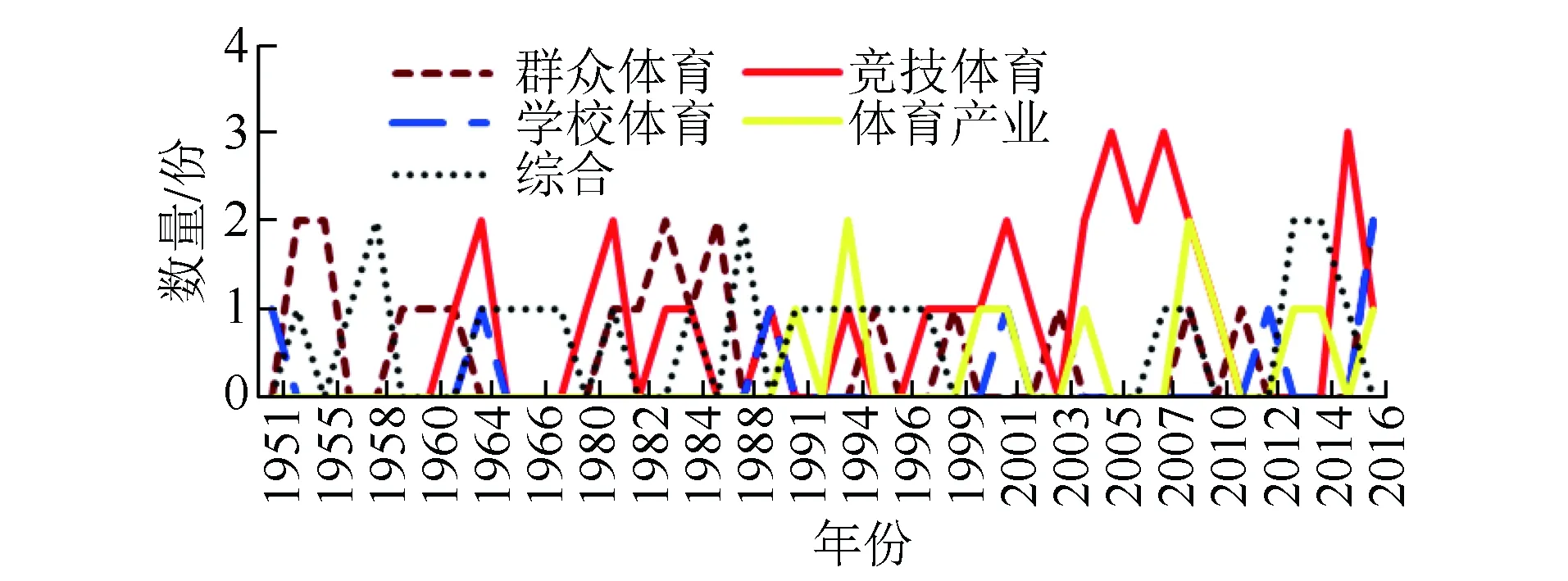

2.3政策發展特征中華人民共和國成立以來,競技體育、群眾體育、學校體育、體育產業等政策主題呈現階段性和交錯性的發展高峰(圖2)。

圖2 國家體育政策頒布數量的變化(1949—2016年)Figure 2 Variation of national sports policy number(1949—2016)

縱觀中華人民共和國成立60多年以來的體育政策,從發文主體看,側重通過部門協作發揮國家政權的權威作用和工具管理的作用;從作用范圍看,涵蓋面廣,不囿于某一個領域,群眾體育和競技體育始終是體育戰略的重點內容。群眾體育關系著國民體質與健康,競技體育事關民族聲譽和國家威望,在社會發展的不同階段對群眾體育與競技體育之間進行戰略重點的調整。

首先,總體而言,1949—1966年的體育發展以群眾體育為主,在政策主題、內容、目標、對策上都體現出對群眾體育發展的重視。群眾體育發展呈現3個高潮階段:第1次是1949—1956年,國家集全國之力發展群眾體育,群眾體育“獨領風騷”;第2次是1981—1987年,改革開放后,競技體育和群眾體育均呈發展之勢,但競技體育更勝一籌;第3次是2016年,群眾體育“回歸”。從政策主題的階段性規律可知,我國體育的戰略重點呈現從群眾體育到群眾體育的原點性回歸,中華人民共和國成立初期的群眾體育是“一元性”“政治性”的群眾體育,當下的群眾體育則為走向“多元”的大眾體育。

其次,中共中央、國務院于1963年以后開始初步重視競技體育的發展。1980—1984年、1988—2002年、2004—2010年競技體育為階段性發展的高潮階段。

再次,國家對體育產業的關注較晚,對體育產業政策的關注程度較低,始于1991年;隨后重視的力度不斷增強,并在黨的十四大之后的1994年和北京奧運會之后的2009年達到2次高峰。

最后,綜合性體育政策的數量相對較多,顯示了國家對體育的持續關注,同時也體現了中央政策的綱領性和原則指導性。

3 中華人民共和國成立以來體育政策內容分析:基于106條政策條款

3.1體育政策工具“二維”解構政策分析單元為1954年中共中央發布的《關于加強人民體育運動工作的報告》(簡稱《1954》),1984年中共中央《關于進一步發展體育運動的通知》(簡稱《1984》),2003年中共中央、國務院《關于進一步加強和改進新時期體育工作的意見》(簡稱《2003》)3份政策文本的106項條款。對每條政策內容所包含的政策單元進行分類、編碼,形成分析單元編碼表。

基于政策工具的X維度,供給型政策工具累計使用41次,占38.68%,環境型政策工具累計使用頻次59次,占55.66%,需求型政策工具使用6次,占5.67%。環境型政策工具是國家體育政策的主要工具,其中“體育法規管理”使用最多,其次是“策略性優惠”使用18次,占16.98%,“體育目標規劃”使用17次。需求型政策工具使用頻次最低,其中“體育海外交流”政策工具使用6次,占6.60%,“稅收優惠”“體育采購”“服務外包”“貿易管制”等大部分政策工具均未使用。在供給型政策工具中,政策工具使用均衡,其中“體育人才培養”和“基礎設施建設”使用較多,分別為12次和10次,分別占11.32%和9.43%。

從政策主題的Y維度看,群眾體育政策條款31項,競技體育條款38項,體育產業條款8項,學校體育條款3項,綜合類條款26項。競技體育政策占整個政策數量的比例最高,為35.84%。群眾體育政策對環境型政策工具運用頻次最多,累計17次,占16.03%。競技體育政策對供給型和環境型政策工具的使用頻次相當,均為16次,需求性政策工具6次,分別占政策工具比例的15.09%與5.66%。體育產業以環境型政策工具為主,累計使用6次,占5.67%。學校體育政策總量較少,且并未使用需求型政策工具。在綜合政策中,環境型政策工具所占比例較大,為16.03%。

從時間維度上縱向分析,隨著社會的不斷發展,群眾體育需求逐漸多元化,我國體育發展的形勢也逐漸多元化和復雜化,體育政策的制定應契合時代發展的要求,體育政策的條款數量不斷增加,內容不斷細化。對比《1954》和《2003》中政策工具的使用可知:供給型政策工具使用頻次增加2.6倍;環境型政策工具數量增加4.5倍,漲幅較大;需求型政策工具使用從0次增加到3次,使用次數較少,且少有提升。

另外,從不同時期、不同主題的政策工具運用來看,在《1954》中,針對群眾體育的條款有15條,占14.15%,具有絕對優勢;在《1984》國家體育政策文本中,競技體育占絕對優勢,共有18項條款是專門針對競技體育發展的規定;在《2003》中,政策文本的條款較多且數量分配相對均衡,針對群眾體育的條款有14項,針對競技體育的有19項。3份政策文本顯示出我國體育發展3個時期的政策工具使用情況:供給型政策工具中的“體育人才培養”發展均衡,在我國體育發展的每個時期政府都比較重視;需求性政策工具中的“體育法規管理”上升幅度最大,呈逐年上升的趨勢,體現了政府對法治環境的重視。供給型政策工具明顯處于弱勢地位,需求型政策工具嚴重缺失,不利于政策工具發揮拉動和牽引的作用。

3.2政策工具結構性失衡政策分析工具作為一個系統,應綜合考慮,均衡、有效地利用各政策工具,發揮各政策工具的優勢。在未來政策的優化調整中,應有針對性地增加缺失政策工具的利用,均衡各種政策工具的利弊[16]。

3.2.1 環境型政策工具的過溢 在政策工具的使用中,環境型政策優惠所占比例最大,“體育法規管理”工具使用最為頻繁(19次)。改革開放以來,社會全面發展,從計劃經濟到市場經濟的全面轉型對社會秩序的良性運行提出了巨大挑戰。在錯綜復雜的環境下,社會管理面臨著巨大挑戰,法制建設迫在眉睫。國家加大力度全面建設社會法治,從政策上引導、構建體育發展的大環境。環境型政策工具的作用相對“內隱”,政府通過財政、稅收、價格、法規管理等政策潛移默化地間接影響、引導體育事業的發展。在政策工具的延伸利用上,“稅收優惠”“體育采購”“服務外包”“貿易管制”的政策工具仍是空白。我國的體育政策并未充分發揮稅收優惠政策的社會效應,激勵各類組織、團體、企事業單位、社會資本對體育的投入。政府應充分發揮體育治理中的綜合服務職能,調動社會組織的廣泛參與,發揮稅收調控、金融服務政策等作用,激發引導各類組織對體育事業的參與和關注,保障體育事業良性運行,盤活體育市場資源。

3.2.2 供給型政策工具的弱勢 供給型政策工具用以改善體育事業建設相關要素的供給,直接擴大體育發展的橫截面與縱截面,是體育可持續發展的保證,反映政策對體育的推動作用。在供給型政策工具中,“體育人才培養”“體育基礎設施建設”政策工具的使用次數較多,分別占11.32%和9.43%,這與我國體育基礎設施整體缺乏有很大關系。群眾對體育需求不斷上升,對場館、設施等較為關注。基于群眾高漲需求的呼聲,國家十分重視體育場館的建設,因此在政策制定上和群眾需求形成一致。“公共服務政策工具”僅使用2次,占1.89%;政府在“體育資金服務”“體育科技支持”上的投入政策相對不足,“體育資金服務”政策工具使用3次,占2.83%,“體育科技支持”使用4次,占3.77%。自中華人民共和國成立以來,增強國民體質是國家發展的重要目標。國家要在資金和科技上加大對體育發展的支持力度,多角度、多層次加大對資金支持的政策保障,加大對體育科技發展的支持力度,提高競技水平,普及推廣科學健身,提升產業發展的能力,并依靠體育信息化的發展,實現供給型體育政策工具的協調運用,破除體育事業全面發展的障礙。

3.2.3 需求型政策工具的缺位 政府通過采購與定制等措施減小體育事業建設的不確定性,保障事業發展。需求型政策工具能有效推動體育產業的規模化、集約化、系統化發展。在本文中,需求性政策工具的“體育海外交流”使用6次,其余政策工具均未涉及,這在某種程度上反映了需求性政策工具的缺位與不足。這一方面造成政策理論與實際操作層面的斷層,弱化政策的引領作用,另一方面為后續體育政策的出臺提供了方向和指導。“策略性優惠”政策工具使用17次,占16.04%,這是我國體育政策的一大特色;但在具體操作中需要配套可操作的實施細則互為補充,增加細化的實施步驟等,提高政策執行的有效性。

3.3政策工具特征及規律演化政策工具是實現政策目標的基本途徑,政策工具的選擇和運用與政府的價值理念、發展思路密切相關。政府制定政策的主要依據是理論認知和實踐感受,反映政府的偏好和價值取向。體育政策工具的選擇標準是問題導向的,實質上是針對國家和地方體育發展背景下政策工具屬性與目標相匹配的過程。

總結106條政策工具的使用情況可以看出,政府對政策工具的使用比較單一,在政策工具的選擇、利用上還不完善,過分關注環境型政策工具。環境型政策工具過度使用會導致體育事業的發展缺乏外力的有效刺激,無法滿足靈活多變的市場經濟環境下群眾的體育需求。同時,環境型政策工具的過度使用在某種程度上也體現了國家對群眾體育單一管理體制的限制。尤其是1949—1952年的社會主義改造時期,體育發展的主體是中央政府、地方政府以及體育行政系統,輔之以教育機構等事業單位,政府作為單一供給主體,過度強調體育的政治功能。雖然群眾參與體育的熱情很高,但體育的發展機制以行政命令為主,無法滿足群眾逐漸發展的多元化體育目標,且政府管理體制的行政化造成政府和群眾之間信息受阻,無法實現信息的對等交流,公眾的選擇權缺失,體育發展的內生動力不足,再生產性嚴重不足。改革開放以后,體育運行成本急劇增加與社會對體育有效投入的緩慢增加之間的矛盾,激發了人們對體育發展道路和投入方式的思考。體育產業在國民經濟結構中占據重要地位,是未來社會經濟發展的重要支柱。政府部門應優化體育產業的執行環境,整合各類資源,加大政策宣傳力度,拓寬溝通渠道,了解利益群體的多種訴求,增加服務的主動性,提高服務效率[17-18]。20世紀80年代的體育社會化改革,明確了對群眾體育管理的調整,以促進群眾體育進一步社會化。社會化為群眾體育的發展指明了方向,體育政策法制化可以保障群眾參與體育的權利,科學化使群眾參與體育的有效性提高,生活化促進了體育服務向日常化的發展方向轉型。

4 結束語

體育政策應適應社會發展多元化的需求,政策工具應結合體育發展的問題及現狀,從“供給端”到“需求端”不斷改進,完善政策類型。體育發展對政府管理提出了新要求,政府部門應盡快調整政策工具體系結構,充分發揮政策工具的價值,形成協調、良性、全面的發展態勢,加強體育公共政策的制定,提倡參與主體的多元化,提供多樣化、社會化服務。