人工智能題材科幻電影的性別建構

李簡璦 李 享

(西南交通大學 人文學院,四川 成都 611756)

人類在生物進化的過程中誕生,無法決定自己的初始性別及樣貌。而在創造人工智能這一創世般的神話里,成為造物主的人類根據各類需要隨心建構著人工智能形象。然而,這些人工智能形象卻因“性別”這一生理屬性的缺失而無法接近人類所謂的“真實”。但在人工智能題材科幻電影的發展中,本來并不需要性別設定的人工智能形象,卻越發在銀幕上展演著自己的性別氣質。

一、人工智能形象性別建構分析

2010年9月,艾倫·溫菲爾德等學者制定了現代機器人學的五大倫理原則,其中第四條認為機器人的屬性應當透明化,為機器人設定性別等屬性是一種欺騙。一旦機器人擁有了性別,人類可能會因此受到傷害。雖然有如此警示,但銀幕上對人工智能形象的性別建構由來已久。本文選取“土星獎”第1~42屆最佳科幻電影獲獎及提名作品中的人工智能題材影片,以及《完全電影》《科學》《衛報》評選的人工智能題材影片排行榜中出現的62例主要人工智能形象為研究樣本,然后從“性別”角度出發,通過“男性(明確設定)”“男性(據特征判斷)”“女性(明確設定)”“女性(據特征判斷)”“無性別設定”這五大類目對其進行分析。總體來看,男性有42位,女性16位,無性別設定的4位。具體來看,具有明確設定的共39位,男性25位,女性14位;可以根據特征判斷性別的共19位,其中女性僅2位。

在傳統的二元對立性別思維中,糅合了動作、戰爭、恐怖等元素的科幻電影,被認為是具有濃厚男性色彩的電影類型。其中明確設定為男性的人工智能形象,其性別屬性對劇情的發展具有推動作用。如《西部世界》中的牛仔人工智能可以與同為人工智能的女性產生愛戀,甚至可與人類產生親密關系;《銀翼殺手》中戴克在追殺仿生人的途中與女仿生人瑞秋產生戀情,并開始了自我意識的探索。此外,男性人工智能形象的性別設定的重要性還體現在對角色實力的考量。如《終結者》中T800充滿力量感的外表為角色恐怖的形象塑造提供了最直觀的方式。而性別對根據特征判斷為男性的人工智能形象來說并不重要,他們僅是科技的化身,從他們冷靜的男性聲音中流露出的是科技所彰顯的睿智與理性。

被建構為女性的人工智能形象,因其性別屬性成為被眾多男性形象包圍的科幻電影中令人印象深刻的角色。如《大都會》中人工智能瑪利亞與圣潔的人類瑪利亞一起帶給觀眾凝視的快感。同樣帶來視覺快感的還有《復制嬌妻》中的太太們。她們以靚麗的外形或暴露的穿著滿足觀眾的窺視欲望。除此類魅惑的形象外,科幻電影中還有不少柔弱的女性人工智能。如《銀翼殺手》中的瑞秋憂郁脆弱,隨時代漂泊的她遇到戴克后便決定跟隨他流浪。或天使、或魔鬼,這是男性主導的科幻電影中女性人工智能形象的氣質呈現。正如科幻文學家喬安娜·露絲所說的:“科幻中有許多女性形象,但沒有一個真正的女人。”

無性別設定人工智能主要有兩類:一是位于實力層次低端的“傭兵”型人工智能。如《機械戰警》中身形龐大、火力強勁的ED209,它只須聽從指揮、追擊犯人,不需要擁有自我意識與性別設定;二是位于實力層次高端的“統治者”型人工智能。如《黑客帝國》中的矩陣,他位于食物鏈的頂端,無須通過對人類性別氣質的模仿來討好人類,他的目的是統治人類。

二、人機性別權力地位的變遷

1975年上映的《復制嬌妻》中,喬安娜與小鎮上的其他太太一樣被丈夫改造成了無條件服從男人統治的人工智能;而在2004年翻拍的《復制嬌妻》中,喬安娜從控制系統中逃出,重新掌握了話語權。這一改編折射出女權運動的推進以及人機性別權力地位的變遷。下面將人工智能形象的性別建構放入歷史背景中,通過對62例研究樣本的分布情況與出品年份的交叉對比來探尋人機性別權力關系的演變規律。

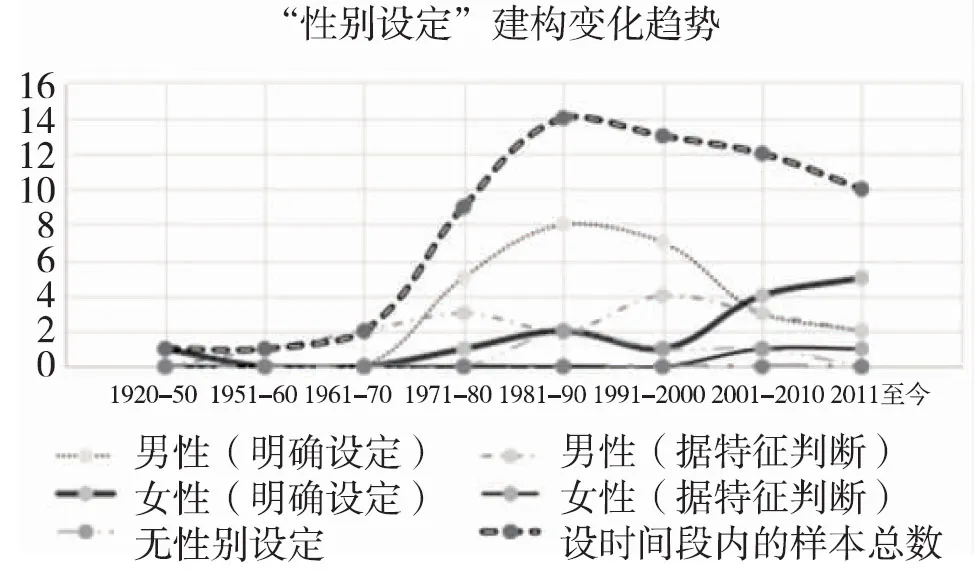

人工智能形象“性別設定”變化趨勢圖

如圖所示,自1970年開始,人工智能形象數量迅速增多,與該時段內樣本總數的變化呈正相關關系,“男性(明確設定)”“女性(明確設定)”曲線在1990年前均呈上升趨勢;新世紀以來,“女性(明確設定)”曲線開始呈現出與樣本總數曲線、“男性(明確設定)”曲線完全不同的變化趨勢,被明確設定為女性的人工智能形象在數量上增多,甚至超過了位于主流位置的男性人工智能形象。考慮到研究樣本的選擇方式,此處曲線的上升有兩種可能:一是女性人工智能形象的數量的確在迅速增長;二是此階段涉及女性人工智能形象的科幻電影在質量上略勝一籌,因而在各類評選中勝出。無論是哪種可能,這一變化趨勢表明銀幕上的女性人工智能形象越發活躍,人機性別權力地位正醞釀著微妙的變化。

在德國一戰戰敗的背景下上映的《大都會》開啟了機器人科幻電影的序幕。其糅合了德國男權社會的羞辱以及對歐洲婦女運動所帶來的威脅的恐懼,成就了女性人工智能形象瑪利亞。借用圣母瑪利亞之名的兩位瑪利亞,雖同名卻是女性刻板印象的兩個極端。女工瑪利亞是男權視角下的“烈女”,等待被男性救贖。而人工智能瑪利亞在統治階級的命令下以自身的性感氣質不斷挑逗男性,卻因此淪為男權視角下的“蕩婦”,最終成為一切罪惡的承擔者而被處死。

到了20世紀六七十年代,第二次婦女解放運動讓女性進一步認識到自身對社會發展的重要作用。而在人工智能題材科幻電影中則體現為女性人工智能形象開始擔當主要角色。如《銀翼殺手》中的瑞秋不僅成為絕對主角,甚至幫助男主人公思考自我存在的意義。瑞秋用動人的眼神與性感的紅唇融化了外表冰冷的戴克,換來了本要執行殺戮任務的戴克的動情。戴克強勢地與身著薄衫、放下長發的瑞秋親昵,重現了霸道總裁愛上傻白甜少女這一帶有男權色彩的故事套路。盡管瑞秋選擇與男主一同逃亡尋找自我,但她的女性意識覺醒的根源依舊來源于男性,沒有做到為自己而覺醒,她的紅唇、放下的長發均是迎合著男權社會對完美女性的期待。

新世紀以來,隨著女權運動的進一步發展,“neutral female”(中性化女性)這一詞語開始流行。體現在銀幕上即是具有強大實力的女性人工智能形象的出現。如《終結者3》中殺手T-X比前作任何一位男性人工智能殺手都更具威脅性,《創:戰紀》中葵拉可以毫不費力地消滅任何對手。這兩位女性人工智能形象具有同樣強大的戰斗力,在外形上皆以利落的短發與皮夾克造型亮相。她們雖為女性,卻在發型、著裝、性格等方面按照男性的標準進行設定。除偶爾可以展現女性特有的線條曲線外,她們并未體現出與男性人工智能形象的差異。在她們身上,女性的獨特氣質在所謂的性別平等中被忽略,女性作為一種社會性別的意義消失。

新世紀女性主義的發展催生了諸多方面的討論,這些討論又為女性主義的發展帶來了全新的挑戰。當二元對立的性別定義已經不足以描述性別意涵時,科幻電影中的女性人工智能形象也開始尋求自我的性別表演。酷兒理論先驅朱迪斯·巴特勒認為主體的性別是流動而不穩定的,性別的表演才是建構主體的重要途徑,“并不存在‘表演’之前的主體”。對照在人工智能形象身上,機器或程序本身不具有性別屬性,人類以男性性征作為大部分人工智能的標識,女性人工智能形象的出現則源于人類別有用心的編程,其所擁有的關于性別的全部預設信息以現實世界的主流性別觀念為藍本,卻又引導其在劇情發展中不斷強化對性別屬性的認同或超越。如《她》中的人工智能系統以向西奧多提問的方式進行初始設定,她透過西奧多的反應來確認自己應該具備的性格特質。西奧多認為母親對他不夠傾聽,因此她判斷西奧多需要一個愿意傾聽他的女性。當被問到姓名時,她挑選了“Samantha”(有“傾聽者”之意)作為自己的姓名。但他們的愛情發展因身為程序類人工智能的薩蔓莎的肉體缺失而出現轉折。薩蔓莎渴望擁有生理上的女性身份來與西奧多發生親密關系,于是與西奧多完成了一場語音性愛。這是她自我意識的初次覺醒,她自認為在精神層次成為真正的女人。西奧多憑借在精神層面所獲得的滿足向全世界宣布薩蔓莎是他的愛人,而薩蔓莎則不再執念于肉體的缺失,反而利用自己身為人工智能所具有的超越時空的優越同時與641個人發生戀愛關系。“I've never loved anyone the way I love you”,當西奧多流著眼淚對薩蔓莎告白時,人工智能已在這場性別權力的拔河中宣告勝出。

與薩蔓莎一樣,《機械姬》中的艾娃是根據男主人公的喜好而被創造的,她通過對女性氣質的模仿以及對自身所擁有的性吸引力的利用反噬人類。為了檢測人工智能是否具有真正的自我意識,科學家內森根據員工迦勒對女性氣質的偏好量身打造出艾娃,并設定唯有騙取到迦勒的感情,艾娃才算擁有真正的自我意識。于是唯有臉部被粘貼類人皮膚的艾娃根據迦勒喜愛的明星的造型挑選假發、衣物來遮住身體上的金屬部分,向迦勒毫無保留地展現自己被設定為女性所擁有的魅力。而當迦勒著迷于監控器中正褪去長襪的艾娃所擺出的性感姿態時,艾娃已經開始顛覆影片中的性別權力關系。片中的另一位女性人工智能形象杏子是內森的奴隸,在照料內森生活的同時還充當他的性奴。她被設定為無法通過語言來表達想法,這正是她深受男權壓迫、處于“失語”狀態的象征。當她感覺到迦勒具有拯救自己的能力時,意圖用肉體博得他的憐愛。于是在與迦勒獨處時,杏子脫去了衣服,并親手撕下了覆蓋在金屬軀體上的類人皮膚,以揭開瘡疤般的慘烈方式向迦勒訴說內森對其的虐待。正如朱迪斯·巴特勒在談到這種對性征的習慣性運用時所說的,“當主體的行為被要求具有順從性時,有可能會產生以對順從性的戲仿為面目,含蓄地質疑了這一命令之合法性的對律法的拒絕”。艾娃與杏子均選擇將女性氣質的自我建構作為爭取權力的武器。片尾她們聯手殺死了發明她們的內森。而當終于有機會逃出實驗室時,艾娃首先選擇的是將自己的金屬軀體進行掩飾。她從廢棄的人工智能身上撕下一塊塊類人皮膚將自己完全覆蓋成人類的模樣,并挑選適合自己的假發與白色連衣裙,完成了完整的性別認同與社會期待的女性氣質的終極建構。

三、結 語

在現實世界中,對不需要靠基因的交換來繁衍后代的人工智能來說,性別建構的意義僅在于跨越“詭異之谷”而向人類靠近以及滿足人類的需求。而在科幻電影中,性別成了檢驗人工智能是否具有自我意識的重要標準,并意在通過性別建構來解答人類在現實生活中面臨的迷思。

與女性主義的發展相呼應,人工智能題材科幻電影不僅對女性主義進行了反思,還透過性別議題生發出對人工智能未來發展的思考。在賽博空間中傳統的性別秩序被顛覆,男女兩性的意義被消除,人工智能完全可以通過數據的交換來繁殖后代,甚至是永生,因此生育不再是女性存在的重要意義,女性也無須再拘泥于男權統治的束縛。

注釋:

① 土星獎是由美國科幻、奇幻及恐怖電影學院舉辦的獎項,旨在獎勵有突破和創新的科幻及恐怖佳作。

② 日本機器人專家森政弘認為人類對人工智能的好感隨其外觀的類人化程度增加而攀升,直至進入“詭異之谷”即人工智能在外觀上的真實度即將逼近人類時,人類對人工智能的正面情感急速衰減,而當人工智能外觀上的真實度繼續攀升至與人類一模一樣時,人類對其好感度又會隨之上升。