改革開放以來我國服務業發展及其地位作用的變化

姜長云 劉振中

改革開放40年來,我國工業化、信息化、城鎮化、農業現代化不斷發展的過程,也是服務業發展及其在國民經濟中地位作用不斷提高的過程。本文剖析了改革開放以來我國服務業發展的主要階段和基本經驗,并在此基礎上,探討了未來服務業發展需要關注的若干戰略性、方向性問題。需要說明的是,按照國家統計局現行統計口徑,本文在與“第三產業”等同意義上使用“服務業”概念。

一、改革開放40年來我國服務業發展的主要階段

(一)20世紀70年代末到80年代中期:服務業在產業結構和就業結構中均處于輔助地位,但恢復性增長格局迅速形成

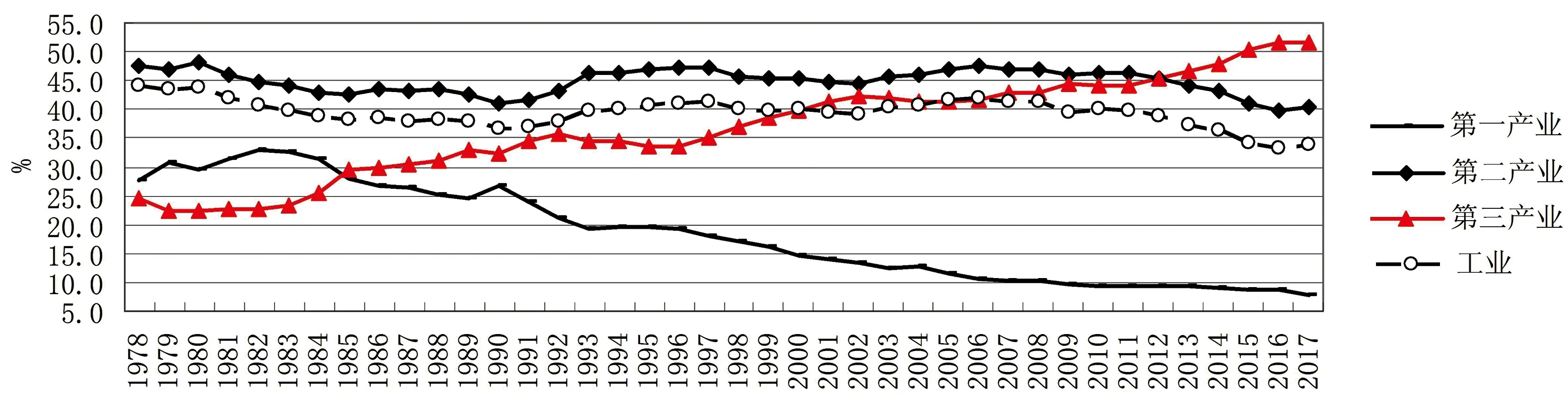

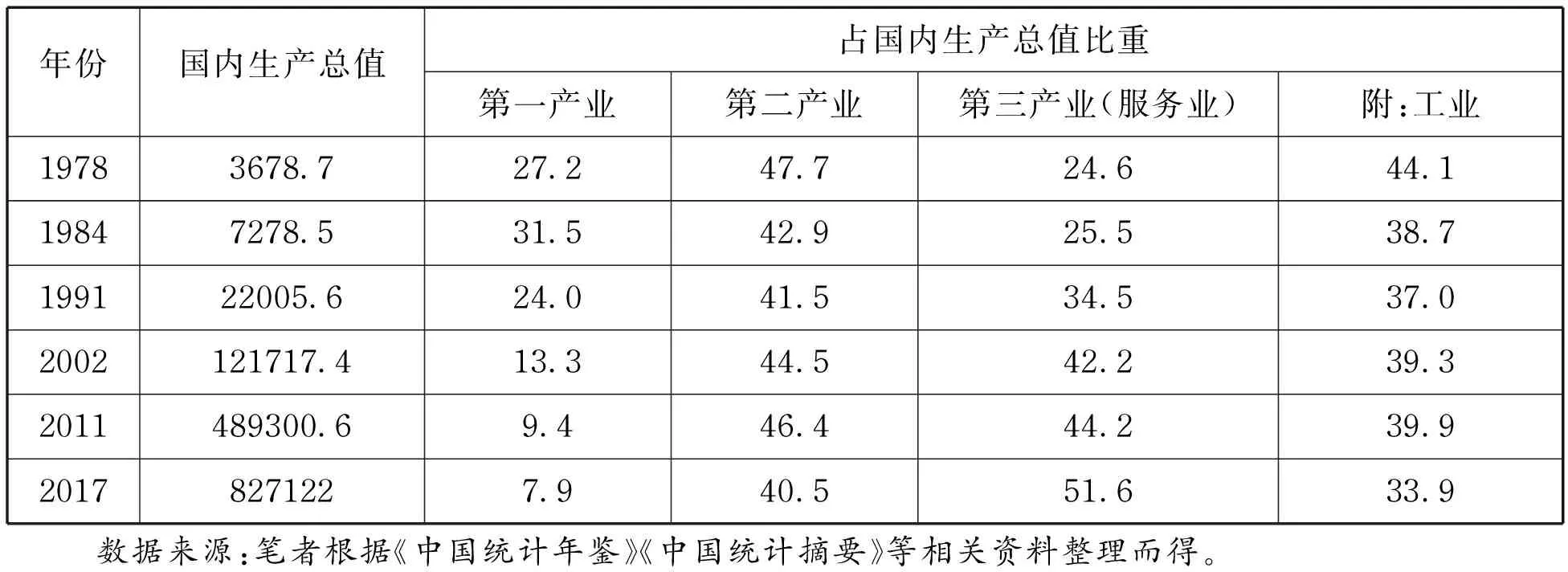

改革開放初期,我國面臨第二產業特別是工業占比嚴重偏高的格局,產業結構呈現第二產業或工業主導特征,但就業結構仍呈現第一產業或農業主導格局(見表1、表2),服務業(第三產業)發展在總體上處于輔助地位。以1978年為例,在按當年價格計算的國內生產總值中,第一、第二、第三產業和工業分別占27.2%、47.7%、24.6%和44.1%;在全社會就業人員中,第一、第二、第三產業分別占70.5%、17.3%和12.2%。到20世紀80年代中期,上述格局有所松動,但仍未根本改變。以1984年為例,在按當年價格計算的國內生產總值(GDP)中,第二產業和工業分別占42.9%和38.7%,明顯高于第一產業、第三產業(服務業,下同)占GDP比重(分別為31.5%和25.5%);[注]如果將GDP和第一、第二、第三產業增加值統一換算為2015年不變價格,則早期年份三次產業不變價格占比之和明顯超過100%,第一、第二、第三產業增加值之和明顯大于GDP數據。因此,本文各產業增加值占GDP比重均按當年價格計算,GDP或各產業增加值增速均按2015年不變價格計算。基于同樣原因,在計算全社會和各產業勞動生產率增速時,所用GDP數據按2015年不變價格的第一、第二、第三產業增加值之和計算,所用就業數據按年底就業人數計算。在全社會就業人數中,第一、第二、第三產業分別占64.0%、19.9%和16.1%,服務業占比分別低于第一、第二產業47.9和3.8個百分點。與1978年相比,1984年在全國GDP和全社會就業人數中,服務業占比分別提高了0.9和3.9個百分點,第一產業占比分別提高了4.3個、下降了6.5個百分點,第二產業占比分別下降了4.8個、上升了2.6個百分點,工業占GDP比重降低了5.4個百分點(見圖1、表1和表2)。

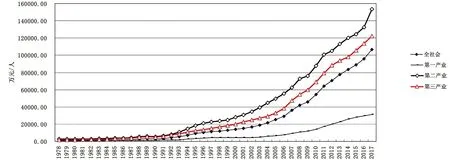

在此期間,服務業支撐經濟增長和吸納就業的作用迅速顯現。進入改革開放以來是服務業增加值增長最快的時期,服務業也是三次產業中增長最快的行業,推動服務業占國內生產總值的比重穩中略增。按2015年不變價格計算,1979—1984年6年間,[注]1979—1984年表示以1978年為基期,以1984年為報告期。以此類推。需要說明的是,為了說明各階段服務業發展的變化特征,本文在具體計算時都采用基期、報告期兩個年份的數據進行計算。但實際上服務業不同階段之間的演變往往經歷一個蓄能與突破的過程,未必存在清晰的年份界限。全國服務業增加值年均增長10.6%,分別快于GDP、第一產業、第二產業和工業增加值增速2.5、4.3、2.7和2.8個百分點(見表3、圖2)。同期,第一產業、第二產業、第三產業和工業對國內生產總值增長的貢獻率分別為35.2%、22.0%、42.8%和17.9%,服務業對國內生產總值增長的貢獻率分別高于第一產業、第二產業和工業7.6、20.8和24.9個百分點(見表4)。

圖1 1978—2017年我國三次產業和工業(當年價)占GDP比重的變化數據來源:筆者根據《中國統計年鑒》《中國統計摘要》等相關資料整理而得。

年份國內生產總值占國內生產總值比重第一產業第二產業第三產業(服務業)附:工業19783678.727.247.724.644.119847278.531.542.925.538.7199122005.624.041.534.537.02002121717.413.344.542.239.32011489300.69.446.444.239.920178271227.940.551.633.9 數據來源:筆者根據《中國統計年鑒》《中國統計摘要》等相關資料整理而得。

表2 各年底我國三次產業就業人數占全社會比重的變化 單位:萬人、%

與此同時,服務業在全社會就業結構中的地位有較大幅度提高,成為三次產業中吸納新增就業最多的行業。1979—1984年的6年間,全社會年底就業人數增加了8045萬人,增加了3.1%;其中第一、第二、第三產業年底就業人數分別增加了1.5%、5.5%和8.0%,服務業年底就業人數的增速明顯快于第一、第二產業;在全社會年底就業人數增量中,第一、第二、第三產業分別占31.7%、32.9%和35.4%(見圖3)。服務業吸納新增就業人數略超過第一、第二產業。

圖2 1978—2017年按2015年不變價格計算GDP和三次產業增加值的變化數據來源:筆者根據《中國統計年鑒》《中國統計摘要》等相關資料整理而得。

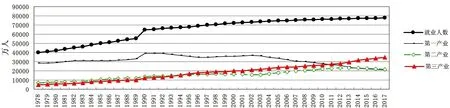

圖3 1978—2017年我國全社會和三次產業就業人數的變化數據來源:筆者根據《中國統計年鑒》《中國統計摘要》等相關資料整理而得。

年份國內生產總值第一產業第二產業第三產業附:工業1979—19849.097.298.9111.608.801985—19918.153.5810.9110.7511.111992—20029.473.68 12.66 10.36 12.97 2003—201110.60 4.37 11.98 11.25 11.812012—20177.233.917.028.016.89 數據來源:筆者根據《中國統計年鑒》《中國統計摘要》等相關資料整理而得。注:2017年按2015年不變價格計算的國內生產總值和各產業增加值數據,是根據2016年按2015年不變價格計算的對應數據乘以2017年對應指標的實際增長率計算。

表4 我國三次產業(2015年不變價)對GDP增長貢獻率的變化 單位:%

在此期間,我國服務業勞動生產率的增速明顯慢于第一產業,但仍略快于第二產業(見表5、圖4),服務業勞動生產率水平卻明顯高于第一產業和全社會平均水平,但低于第二產業(見表6、圖5)。按2015年不變價格計算,1979—1984年,第一、第二、第三產業勞動生產率分別年均遞增5.8%、3.2%和3.4%。

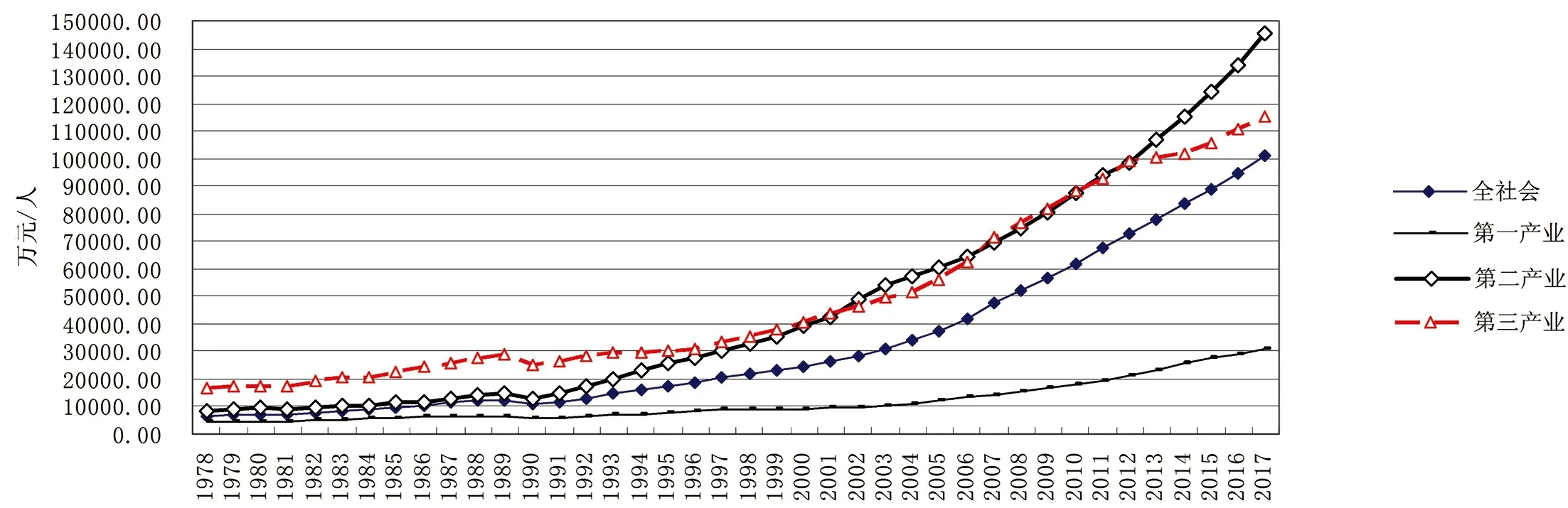

圖4 1978—2017年按2015年不變價格計算我國三次產業勞動生產率的變化數據來源:筆者根據《中國統計年鑒》《中國統計摘要》等相關資料整理而得。

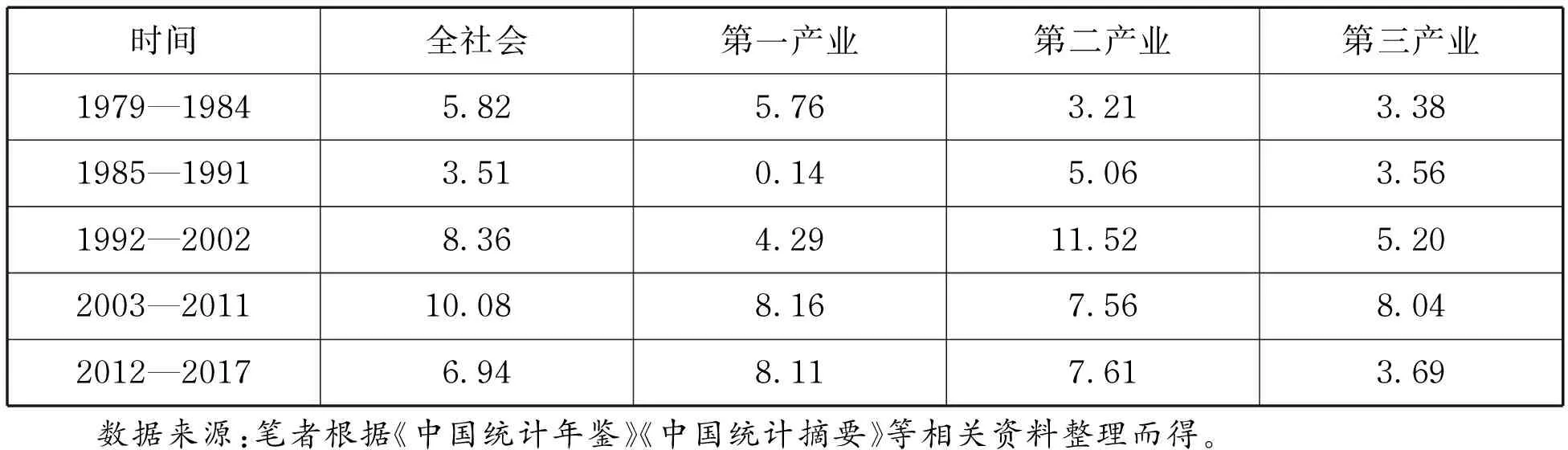

時間全社會第一產業第二產業第三產業1979—19845.82 5.763.213.381985—19913.510.145.063.561992—20028.364.2911.525.202003—201110.088.167.568.042012—20176.948.117.613.69 數據來源:筆者根據《中國統計年鑒》《中國統計摘要》等相關資料整理而得。

圖5 1978—2017年按當年價格計算各產業勞動生產率的變化數據來源:筆者根據《中國統計年鑒》《中國統計摘要》等相關資料整理而得。

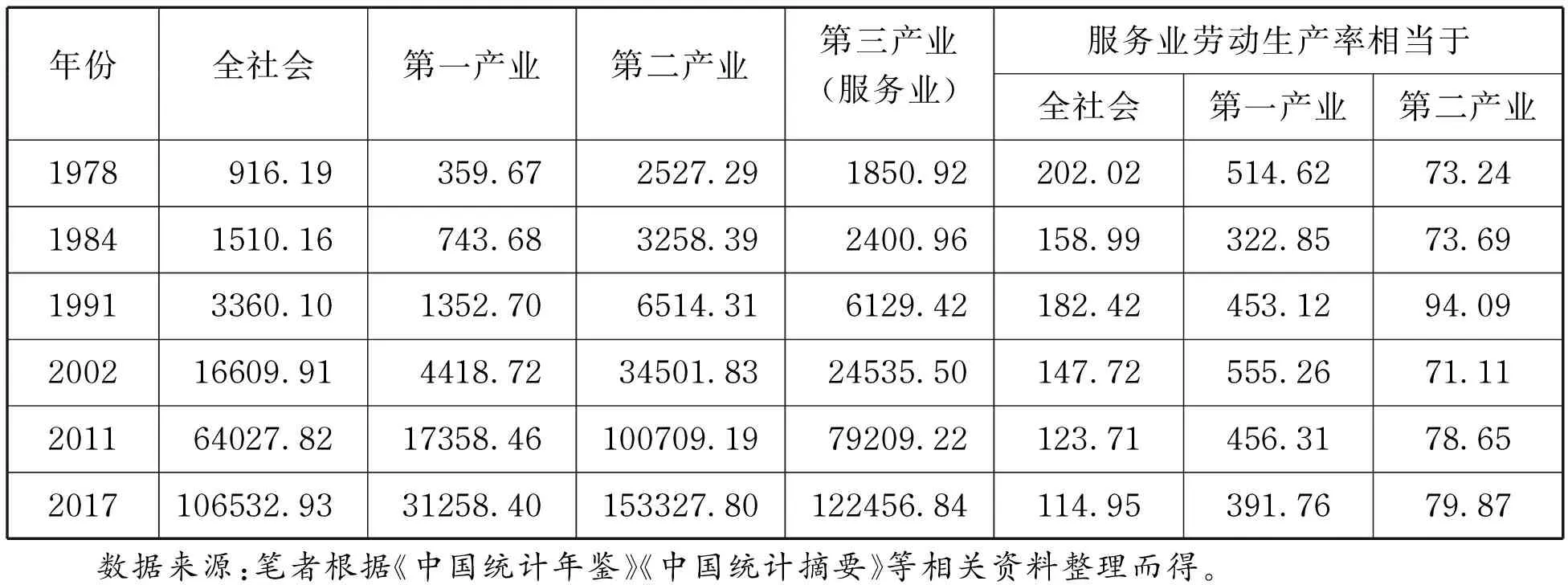

年份全社會第一產業第二產業第三產業(服務業)服務業勞動生產率相當于全社會第一產業第二產業1978 916.19 359.67 2527.29 1850.92 202.02 514.62 73.24 19841510.16 743.68 3258.39 2400.96 158.99 322.85 73.69 19913360.10 1352.70 6514.31 6129.42 182.42 453.12 94.09 200216609.91 4418.72 34501.83 24535.50 147.72 555.26 71.11 201164027.82 17358.46 100709.19 79209.22 123.71 456.31 78.65 2017106532.93 31258.40 153327.80 122456.84 114.95 391.76 79.87 數據來源:筆者根據《中國統計年鑒》《中國統計摘要》等相關資料整理而得。

(二)20世紀80年代中期到90年代初期:服務業全面加快發展,對經濟增長貢獻率顯著提高,但對吸納新增就業的作用尚不顯著

這一時期在我國產業結構中,服務業占比大幅提升,第二產業和工業占比穩中略降,第一產業占比降幅明顯。在我國就業結構中,服務業占比也有一定幅度的提升,第二產業占比在波動中有所上升,第一產業占比有一定幅度的下降。1985—1991年的7年間,第一、第二、第三產業和工業占GDP比重分別下降了6.5、1.4、增加了9.0和下降了1.7個百分點;在全社會就業人數中,第一、第二、第三產業占比分別下降了4.3、上升了1.5和2.8個百分點。到1991年,第一、第二、第三產業和工業分別占GDP的24.0%、41.5%、34.5%和37.0%,第一、第二、第三產業分別占全社會就業人數的59.7%、21.4%和18.9%(見表1、表2)。

這一時期,服務業增加值的增速略低于第二產業特別是工業,但卻是三次產業中對GDP增長貢獻率最高的行業。按2015年不變價格計算,1985—1991年的7年間,全國GDP年均增長8.2%,服務業增加值的增速分別快于GDP 和第一產業2.6、7.2個百分點,但分別低于第二產業和工業增加值增速0.1和0.3個百分點;服務業對GDP增長的貢獻超過半壁江山,達到51.5%,分別高于第一產業、第二產業和工業35.6、18.9和24.1個百分點。

這一時期服務業吸納就業的作用只是略高于第二產業,卻明顯低于第一產業。1985—1991年間,全社會新增就業17294萬人,其中第一、第二、第三產業新增就業分別占全社會新增就業的47.6%、25.6%和26.8%。

在此期間,我國服務業勞動生產率的增速較上期略有提高,但仍低于第二產業勞動生產率增速1.5個百分點。按2015年不變價格計算,1985—1991年,我國第一、第二、第三產業勞動生產率分別年均遞增0.1%、5.1%和3.6%。按當年價格計算,服務業勞動生產率仍然低于第二產業,但明顯高于第一產業。1991年,服務業勞動生產率較第二產業低5.9%,分別較第一產業和全社會勞動生產率高353.1%和82.4%。與上期末相比,服務業與第二產業勞動生產率的差距明顯縮小。按當年價格計算,這一時期是改革開放以來我國服務業與第二產業勞動生產率差距最小的時期,但服務業勞動生產率高出第一產業和全社會的幅度卻有所擴大。

這一時期,服務業的較快發展幾乎呈現全面推進的態勢。在服務業增加值較快增長的同時,1991年與1984年相比,在服務業各行業中,僅其他服務業占GDP比重由8.8%下降到8.4%,批發和零售業,交通運輸、倉儲和郵政業,住宿和餐飲業,金融業,房地產業增加值占GDP比重分別提高了3.3、1.8、0.7、2.2和1.3個百分點,分別達8.3%、6.5%、2.0%、5.4%、3.5%。

(三)20世紀90年代初到本世紀初:服務業對經濟增長和吸納就業的作用全面凸顯,但1997—2002年間服務業的特殊變化值得關注

在此期間,在我國產業結構中,服務業占比呈現在波動中提高的趨勢,第一產業占GDP比重降幅顯著,第二產業特別是工業占GDP比重呈現先升后降但總體提升的態勢。1992—2002年,第一、第二、第三產業和工業占GDP比重分別降低了10.7個百分點和提高了3.0、7.7、2.3個百分點。到2002年,第一、第二、第三產業和工業分別占GDP的13.3%、44.5%、42.2%和39.3%。按2015年不變價格計算,同期全國服務業增加值年均增速為10.4%,服務業增加值的增長雖然分別慢于第二產業和工業增速2.3、2.6個百分點,但仍快于同期GDP增速0.9個百分點,快于第一產業增速6.7個百分點;第一、第二、第三產業和工業對GDP增長的貢獻率分別為8.8%、42.4%、48.9%和36.7%。服務業繼續成為對GDP增長貢獻率最多的行業,分別超過第一產業、第二產業和工業40.1、6.5和12.2個百分點。但在此期間,第二產業特別是工業對GDP增長的貢獻也是值得重視的。與上期相比,第一產業對GDP增長的貢獻率有較大幅度的下降,第二產業包括工業對GDP增長的貢獻率有較大幅度的提高。第二產業、第三產業協同帶動經濟增長的格局開始形成。

在此期間,在全社會就業人數中,服務業(第三產業)占比持續提高,第一產業占比持續下降,第二產業占比經歷了一個先升后降總體不變的過程。從1994年開始,服務業就業人數及其占全社會就業人數的比重超過第二產業,成為三次產業中吸納就業人數居中的行業。與1991年相比,2002年全社會就業人數增加了7789萬人,其中第一產業就業人數減少2458萬人,相當于全社會就業人數增加量的31.6%;第二、第三產業就業人數分別增加1667萬人和8580萬人,分別占全社會就業人數增加量的21.4%和110.2%。在全社會就業人數中,第一、第三產業占比分別下降和上升了9.7個百分點,第二產業就業人數占比保持不變;2002年第一、第二、第三產業分別占全社會就業人數的50.0%、21.4%和28.6%。

這一時期,我國服務業勞動生產率的增速再度加快。按2015年不變價格計算,1992—2002年,我國服務業勞動生產率年均遞增5.2%,增速快于第一產業0.9個百分點,慢于第二產業6.3個百分點。但由于自20世紀80年代末期以來服務業勞動生產率增速持續低于第二產業,特別是此時期成為自改革開放以來第二產業勞動生產率增長最快的時期,導致服務業與第二產業之間勞動生產率的差距再度拉大(見表6),但服務業勞動生產率高于第一產業的程度也有所擴大。到2002年,服務業勞動生產率分別相當于全社會、第一產業和第二產業勞動生產率的147.7%、555.3%和71.1%。

值得注意的是,在此期間,出現了改革開放以來我國第一個服務業占GDP比重連續3年以上每年增幅超過1個百分點的時期。1997—2002年的6年間,服務業占GDP比重共提高8.6個百分點,年均提高1.4個百分點;但同期服務業占就業比重增幅不大,6年共增加了2.6個百分點,服務業吸納的新增就業僅占全社會新增就業人數的70.0%;由此導致1997—2002年成為改革開放以來我國服務業勞動生產率增長最快的時期。按2015年不變價格計算,1997—2002年,我國服務業勞動生產率年均遞增6.9%,增速快于1992—2002年服務業勞動生產率年均增速1.9個百分點;服務業對GDP增長的貢獻率進一步提升,達到55.6%。

(四)21世紀初到2011年:產業結構從工業主導向服務業轉變開始啟動,進入改革開放以來服務業勞動生產率增長最快的階段

在此期間,服務業占GDP比重在波動中繼續趨于上升,第一產業占GDP比重持續下降,第二產業特別是工業占GDP比重先升后降,并在總體上略有提高。2003—2011年9年間,第一、第二、第三產業和工業占GDP比重分別下降了3.9個百分點、上升了1.9、2.0和0.6個百分點。2006年,第二產業和工業占GDP比重分別達到47.6%和42.0%,分別成為自1979年以來第二產業占比、自1981年以來工業占比的最高點。此后,第二產業和工業占比均轉入下降軌道。從2007年開始,我國服務業占GDP比重超過工業,二者分別占42.9%和41.3%。

與20世紀80年代中期以來的情況相比,此時期國內生產總值和第一、第三產業增加值的年均增長率全面提速,成為自20世紀80年代中期以來服務業增加值增長最快的階段,但第二產業特別是工業增加值的年均增長率已較前一階段(1992—2002年)有所下降。按2015年不變價格計算,2003—2011年9年間,全國服務業增加值年均遞增11.3%,增速分別快于GDP和第一產業0.7和6.9個百分點,但仍分別低于第二產業和工業0.7和0.6個百分點(見表3)。同期,第一、第二、第三產業和工業對GDP增長的貢獻率分別為5.4%、43.8%、50.8%和36.2%,服務業對GDP增長的貢獻率再次超過半壁江山,但第二產業特別是工業對經濟增長的貢獻率仍然較高,甚至略高于前一階段。第二產業、第三產業協同帶動經濟增長的格局進一步彰顯。

與2002年相比,2011年我國全社會就業人數增加了3140萬人,第一產業就業人數減少10046萬人;第二、第三產業吸納就業人數分別增加6862萬人和6324萬人,分別占全社會新增就業人數的218.5%和201.4%。2011年在全社會就業人數中,第一、第二、第三產業就業人數分別占34.8%、29.5%和35.7%,服務業已經成為三次產業中吸納就業人數最多的行業。

按2015年不變價格計算,2003—2011年我國服務業勞動生產率年均遞增8.0%,進入改革開放以來服務業勞動生產率增長最快的階段。同期服務業勞動生產率增速快于第二產業勞動生產率增速0.5個百分點,略慢于第一產業勞動生產率增速0.1個百分點。三次產業勞動生產率的增速在總體上差距不大。按當年價格計算,服務業勞動生產率低于第二產業、高于第一產業和全社會勞動生產率,且均呈相對差距縮小、絕對差距擴大的態勢。

這一時期的前半期,即2003—2007年,我國GDP特別是第二、第三產業增加值的增速均較之前上了一個臺階,并于2007年達到階段性高點。如2007年全國GDP、第二、第三產業和工業增加值增速分別達到14.2%、15.1%、16.1%和14.9%,分別較2002年提高5.1、5.2、5.6和4.9個百分點。但從2006年春季開始的美國次貸危機,逐步蔓延成2008年爆發的國際金融危機,在較大程度上制約了我國經濟增長,形成了對第二產業、第三產業和工業增長速度的“下拉效應”。如2008—2011年,全國GDP、第二產業、第三產業和工業增加值的增速分別為9.6%、10.9%、9.8%和10.6%,比2003—2007年間增速分別下降了1.8、2.0、2.6和2.1個百分點;2008—2011年服務業對經濟增長的貢獻率為49.8%,比2003—2007年間下降了2.0個百分點。

這一時期,在服務業增加值較快增長的同時,服務業占比總體增幅不大,年均提高0.3個百分點。但服務業不同行業之間增長的分化特征較為顯著。與2002年相比,到2011年,交通運輸、倉儲和郵政業,住宿和餐飲業占比分別下降了1.7和0.4個百分點,批發和零售業、金融業、房地產業、其他服務業占比分別上升了0.7、1.7、1.4和0.2個百分點。

(五)2012年以來:我國產業結構從工業主導向服務業主導的轉變加快形成,服務業對經濟增長和吸納就業的作用進一步彰顯

按當年價格計算,2012年我國服務業占GDP比重與第二產業相同,均為45.3%。從2013年開始,我國服務業占GDP比重超過第二產業,成為三次產業中占GDP比重最大的行業。在此期間,服務業占GDP比重出現了較大幅度的上升。2012—2016年,服務業占GDP比重上升了7.4個百分點,連續5年每年均較上年上升1個百分點以上;第一、第二產業和工業占比分別下降0.8、6.6和6.6個百分點。到2016年,第一、第二、第三產業和工業占比分別為8.6%、39.8%、51.6%和33.3%。2017年服務業占比與上年持平,第一、第二產業占比分別較上年下降和上升0.7個百分點,工業占比上升0.6個百分點。

這一時期在三次產業中,服務業發展較為引人矚目,這不僅表現為服務業占GDP和就業比重的大幅度提升,還表現為服務業增加值的增速一改之前長期低于第二產業和工業的局面,轉為快于第二產業特別是工業。當然,客觀地說,服務業增加值的增速也較之前有較大程度的放緩。按2015年不變價格計算,2012—2017年6年間,全國服務業增加值年均遞增8.0%,較上一階段(2003—2011年)下降3.3個百分點,但仍分別快于同期GDP、第一產業、第二產業和工業增速0.8、4.1、1.0和1.1個百分點(見表3)。在此階段,經濟發展進入新常態,呈現從高速增長向中高速增長的階段性轉變。GDP增速較上一階段下降3.4個百分點,第一、第二產業和工業增速分別下降0.5、5.0和4.9個百分點。同期,服務業對經濟增長的貢獻率進一步增加到55.5%,較上一階段提高4.7個百分點,進入改革開放以來我國服務業對經濟增長貢獻率最高的時期;第一、第二產業和工業對經濟增長的貢獻率分別為5.0%、39.5%和32.7%,第一產業特別是第二產業和工業對經濟增長的貢獻率均較上一階段有所下降(見表4)。

在此期間,全社會新增就業人數1220萬人,其中第一、第二產業就業人數分別減少5650萬人和720萬人;服務業新增就業人數7590萬人,相當于全社會新增就業人數的622.1%,服務業成為三次產業中唯一吸納就業人數增加的行業。同期,在全社會就業人數結構中,第一、第二產業占比分別下降了7.8和1.4個百分點,第三產業(服務業)占比上升9.2個百分點,且從2013年開始各年服務業占全社會就業人數的比重均較上年增加1個百分點以上。

到2017年,在全社會就業人數中,第一、第二、第三產業分別占27.0%、28.1%和44.9%。2012—2017年,按2015年不變價格計算,我國全社會勞動生產率年均遞增7.0%,其中第一產業、第二產業、第三產業勞動生產率分別年均遞增8.1%、7.6%和3.7%。

這一時期,服務業內部結構調整加快深化。按當年價格計算,交通運輸、倉儲和郵政業,住宿和餐飲業占GDP比重基本保持不變;但批發和零售業、金融業、房地產業和其他服務業占比均有較大幅度的提高。與2011年相比,2016年批發和零售業、金融業、房地產業和其他服務業占比分別增加0.7、2.0、0.7和4.0個百分點。與2016年相比,2017年房地產業占比保持不變,批發和零售業、金融業占比分別下降0.2和0.4個百分點,其他服務業占比增加1.1個百分點。

二、推進服務業發展的基本經驗

(一)改革開放是服務業發展的基本動力,應該順應形勢變化和發展階段轉變推進服務業改革開放縱深發展、內外聯動

20世紀70年代末到80年代初期,我國服務業恢復性增長格局迅速形成,與改革開放的啟動及其后續影響有密切關系。1978年12月召開的黨的十一屆三中全會實現了思想路線、政治路線和組織路線的撥亂反正,做出了把黨的工作重點轉移到社會主義現代化建設上來和實行改革開放的重大決策,開啟了改革開放的歷史新時期,為之后逐步放松服務業發展面臨的制度約束、形成服務業恢復性增長格局創造了條件。黨的十一屆三中全會還建議國務院作出提高農副產品收購價格的決定。在此前后,以實行家庭聯產承包責任制(后稱“家庭承包制”)為主要內容的農村改革,經歷了從“星星之火”轉變為“燎原之勢”的曲折過程。家庭聯產承包責任制的迅速推廣,加上國家多次大幅度提高農副產品收購價格,激發了農民的生產經營積極性,促進了農業勞動生產率的迅速提高和農民收入的較快增長,為發展服務業提供了良好的市場需求;也帶動了農業勞動力剩余問題日益顯性化,對在第二、第三產業拓展就業渠道提出了強烈要求。農村改革的迅速展開,促進了農民收入的較快增長,也為發展服務業提供了良好的市場需求。在此階段,部分專門領域的改革相繼啟動,也推動了服務業恢復性增長格局的迅速形成。如推進國有經濟實行以擴大企業自主權為特征的改革、重塑農村金融體制,特別是構建以中國人民銀行為核心、國家專業銀行為基礎、多種金融機構并存的金融機構體系(柳紅星,2009),為金融服務業的更快擴張提供了重要支撐。從1978年到1984年,金融業占GDP的比重由2.1%提高到3.1%。前述金融相關改革的帶動作用,是個重要原因。

20世紀80年代中期到90年代初期,服務業全面較快發展,對經濟增長的貢獻率顯著提高,導致這種現象的原因固然很多,但經濟體制改革的重點從農村轉向城市、市場化取向的改革全面展開也是重要原因,由此導致服務業發展的內在機制和外在制度逐步優化。1984年10月召開的黨的十二屆三中全會通過了《中共中央關于經濟體制改革的決定》,明確要求進一步貫徹執行對內搞活經濟、對外實行開放的方針,加快以城市為重點的整個經濟體制改革步伐;明確提出“社會主義經濟是公有制基礎上的有計劃的商品經濟”。1987年10月召開的黨的十三大將加快和深化改革作為大會的中心任務,明確提出進一步擴大對外開放的廣度和深度是經濟發展戰略必須著重解決好的3個重要問題之一,“當前深化改革的任務主要是……逐步建立起有計劃商品經濟新體制的基本框架”。1985—1991年我國服務業占GDP比重平均每年提高1.29個百分點,一個重要原因是1985年服務業增速明顯加快,增速高達19.4%,分別較同年第一產業、第二產業和工業增速快6.5、5和4.6個百分點,由此拉動服務業占GDP比重較上年提高3.9個百分點。這在很大程度上得益于城鄉服務業發展及其對改善城鄉生產生活的作用日益受到政府重視。但黨的十二屆三中全會通過《中共中央關于經濟體制改革的決定》,以及1985年中央一號文件“里程碑式”提出改革農產品統派購制度等,也為服務業發展提供了寬松環境。

從20世紀90年代初期到本世紀初期,服務業對經濟增長和吸納就業的作用全面凸顯,在擴大改革開放方面若干重大標志性事件的影響值得重視。這就是,1992年鄧小平“南巡講話”、黨的十四大明確“我國經濟體制改革的目標是建立社會主義市場經濟體制”,以及其后的一系列配套改革,帶動了改革開放新局面快速形成,促進了服務業內在運行機制和外在體制環境的優化,帶動了GDP、工業和服務業的較快增長。這一時期,我國第二產業、工業乃至GDP增速都是改革開放以后到這一時期最快的。工業、第二產業乃至整個經濟的較快發展,也為加快發展服務業提供了良好的需求條件和市場環境、動力支撐。在此期間,在服務業較快發展、占GDP比重較大幅度提升的同時,我國房地產業占GDP的比重也有一定幅度的提高。1992—2002年,房地產業占GDP比重從3.5%提高到4.4%,提高0.9個百分點,房地產業占比的提升主要發生在1997—2002年間(提高0.8個百分點)。這在很大程度上得益于城市住房制度改革的深化,特別是20世紀90年代中期以后旨在建立多層次住房供應體系、實行住房分配貨幣化改革等舉措,為房地產業的較快發展創造了良好的制度條件。

從21世紀初到2011年,我國產業結構從工業主導向服務業主導的轉變開始啟動,是改革開放以來服務業勞動生產率增長最快的階段。這一時期的服務業發展,兩大標志性事件的影響不可輕視。一是2001年12月我國加入WTO,意味著我國經濟與國際接軌和對外開放的步伐明顯加快,可以更加廣泛深入地分享經濟全球化的紅利;也意味著推進服務業市場化、產業化、社會化甚至國際化的重要性和緊迫性顯著增加,要求推動深化改革、擴大開放雙雙有所提速。二是2007年和2008年分別發布了《國務院關于加快發展服務業的若干意見》(國發〔2007〕7號)和《國務院辦公廳關于加快發展服務業若干政策措施的實施意見》(國辦發〔2008〕11號)。這兩個文件明確要求發展服務業“堅持市場化、產業化、社會化的方向”,著力提高服務業對外開放水平、進一步放寬服務領域市場準入、加快推進國有服務企業改革、積極支持服務企業“走出去”,并對此提出了具體要求。各地圍繞貫徹落實這兩個文件出臺的一系列配套措施或實施意見,也對帶動服務業改革開放深入推進提供了重要支撐。

2012年以來,我國產業結構從工業主導向服務業主導的轉變加快形成,服務業對經濟增長和吸納就業的作用進一步彰顯。這種格局的形成,固然有發展階段轉變、國際金融危機影響等多種原因,但與時俱進地縱深推進服務業改革開放,甚至協調推進服務業與整個經濟社會體制的改革開放也是重要原因之一。在此階段,對深化服務業改革開放具有重要影響的標志性事件主要有:第一,黨的十八屆三中全會通過的《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》明確要求“緊緊圍繞使市場在資源配置中起決定性作用深化經濟體制改革”,為深化經濟體制改革、創新服務業體制機制提供了“加速器”和“壓艙石”。第二,黨的十八屆五中全會和《國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》提出了創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念,要求以推進供給側結構性改革為主線,并就推進服務業改革開放提出了一系列高強度要求。第三,啟動并推進服務業“營改增”等重大改革,實施了持續推進“放管服”改革、建立自由貿易試驗區、實施國家服務業綜合改革試點等一系列重大舉措。這些改革“組合拳”,對服務業發展乃至經濟轉型的影響將是持續而深遠的。

從上文分析可見,改革開放以來,我國服務業發展特別是其階段性躍升,往往都與強化改革開放的推動作用密切相關。從橫向的地區比較來看,情況也是如此。2017年人均服務業增加值位居全國前列的北京、上海、深圳、杭州、寧波、廣州、蘇州等市,基本上都屬于我國經濟社會特別是服務業改革開放走在全國前列的地區。

(二)加強對服務業發展的戰略、規劃引導和政策支持,促進服務業改革政策和發展政策良性互動至關重要

20世紀70年代末到80年代中期,之所以能夠成為改革開放以來我國服務業增速最快的時期,有服務業發展基數低的因素,也與黨的十一屆三中全會后服務業發展因政策環境日益寬松而出現“補償性反彈式增長”有關。黨的十一屆三中全會要求“必須在生產發展的基礎上逐步改善”城鄉人民生活。1979年4月召開的中央工作會議提出對整個國民經濟實行“調整、改革、整頓、提高”的方針,要求“使生產的發展同人民生活的改善密切結合”“積極發展對外經濟合作和技術交流”。之后我國陸續對國民經濟進行全面調整、進一步調整和繼續調整,并轉向重視發展輕工業和消費品生產(汪海波等,2010),帶動了城鄉市場的繁榮,也拉動了交通運輸、商貿流通等服務業發展。

1981年6月黨的十一屆六中全會通過了《關于建國以來黨的若干歷史問題的決議》,明確提出“我國所要解決的主要矛盾,是人民日益增長的物質文化需要同落后的社會生產之間的矛盾”,要“大力發展社會主義的商品生產和商品交換”。黨的十二大要求“把全部經濟工作轉到以提高經濟效益為中心的軌道上來”。在此期間,中央明確鼓勵和支持恢復、發展集體商業和個體商業,大力恢復和發展城鄉集貿市場(汪海波等,2010),鼓勵農村多種經營和農工商綜合經營,促進區域經濟和鄉鎮企業(社隊企業)發展,調整農產品購銷政策,鼓勵搞活商品流通,明確對農村個體商業和各種服務業“給予必要扶持”,要求“加強社會服務”“逐步建立起比較完備的商品生產服務體系”[注]參見1983、1984年中央一號文件。等舉措,都從政策上為促進服務業恢復性增長準備了良好的需求條件和環境支撐。

20世紀80年代中期到90年代初期,服務業全面較快發展,對經濟增長的貢獻率顯著提高,下列政策因素的影響值得特別關注。1987年10月召開的中國共產黨第十三次全國代表大會作出了我國正處在社會主義初級階段、必須大力發展商品經濟等重要論斷,提出“新的經濟運行機制,總體上來說應當是‘國家調節市場,市場引導企業’的機制”,要求加快建立和培育社會主義市場體系不僅包括商品市場,還應包括“資金、勞務、技術、信息和房地產等生產要素市場”。從1984年到1988年,鄉鎮企業發展的政策環境在總體上逐步寬松,對技術交流和人才流動、城鄉經濟交往等支持政策趨于明朗,也為服務業的較快發展提供了積極支撐。這一時期,在全社會新增就業人數中,服務業的作用只是略高于第二產業,明顯低于第一產業;第一產業勞動生產率僅年均遞增0.1%。這種現象的形成固然有多種原因,但勞動力的城鄉流動和區域流動仍然面臨戶籍制度等多重限制,也是一個重要原因。這也從反面說明,完善服務業發展的政策環境、促進服務業改革政策和發展政策協調聯動至關重要。

從20世紀90年代初期到本世紀初期,服務業對經濟增長和吸納就業的作用全面凸顯,一個重要原因是優化服務業發展的宏觀政策環境“再上新臺階”,并且帶動了服務業相關體制機制改革的深化。在此方面,較有影響的標志性事件主要有:第一,1992年6月《中共中央 國務院關于加快發展第三產業的決定》發布,明確要求“爭取用十年左右或更長一些時間,逐步建立起適合我國國情的社會主義統一市場體系、城鄉社會化綜合服務體系和社會保障體系”“第三產業增長速度要高于第一、第二產業,第三產業增加值占國民生產總值的比重和就業人數占社會勞動者總人數的比重,力爭達到或接近發展中國家的平均水平”。該文件還就加快發展第三產業提出了若干主要政策措施。第二,1991年10月《國務院關于加強農業社會化服務體系建設的通知》發布,該文件不僅明確了農業社會化服務體系建設的方向和原則,還就加強農業社會化服務體系建設提出了若干明確要求和支持措施。第三,20世紀90年代末期,為應對亞洲金融危機,黨中央提出“要擴大國內需求,充分發揮國內市場的潛力”“把擴大國內需求作為促進解決增長的主要措施”。

21世紀初到2011年,我國產業結構從工業主導向服務業主導的轉變啟動,是進入改革開放以來服務業勞動生產率增長最快的階段。這一階段政策創新對我國服務業發展的影響尤其值得關注。如黨的十七大明確提出“堅持走中國特色新型工業化道路,堅持擴大國內需求特別是消費需求的方針,促進經濟增長由主要依靠投資、出口拉動向依靠消費、投資、出口協調拉動轉變,由主要依靠第二產業帶動向依靠第一、第二、第三產業協同帶動轉變,由主要依靠增加物質資源消耗向主要依靠科技進步、勞動者素質提高、管理創新轉變……發展現代服務業,提高服務業比重和水平”。在此期間,《國務院關于加快發展服務業的若干意見》(國發〔2007〕7號)、《國務院辦公廳關于加快發展服務業若干政策措施的實施意見》(國辦發〔2008〕11號)明確提出“把加快發展服務業作為一項重大而長期的戰略任務抓緊抓好”,并就加強規劃和產業政策引導、大力培育服務領域領軍企業和知名品牌等提出了具體要求和政策支持措施。應該說,國發〔2007〕7號、國辦發〔2008〕11號是近年來我國服務業政策創新中的兩個里程碑式文件,對于推動這一時期乃至后續時期我國服務業的發展,促進我國產業結構從工業主導向服務業主導的轉變,發揮了重要作用。

2012年以來我國產業結構從工業主導向服務業主導的轉變加快形成,服務業對經濟增長和吸納就業的作用進一步凸顯,這有經濟發展進入新常態后,需要推動速度變化、結構優化、動力轉換的因素;但加強對服務業發展的戰略、規劃引導和政策支持,也是一個重要原因。《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》第二十四章明確要求“加快推動服務業優質高效發展”“開展加快發展現代服務業行動,擴大服務業對外開放,優化服務業發展環境,推動生產性服務業向專業化和價值鏈高端延伸,生活性服務業向精細化和高品質轉變”。2012年12月發布的《服務業發展“十二五”規劃》,明確了服務業市場化、產業化、社會化、國際化的發展方向,并就服務業發展的總體要求和重點任務、擴大服務業開放、改革完善服務業發展體制機制和強化規劃實施保障等提出了具體規劃。這是改革開放以來我國服務業新政出臺最為密集的時期,既包括《國務院關于加快發展生產性服務業促進產業結構調整升級的指導意見》(國發〔2014〕26號)、《國務院辦公廳關于加快發展生活性服務業促進消費結構升級的指導意見》(國辦發〔2015〕85號)等服務業發展的綜合性文件,還包括更多類似《國務院關于積極推進“互聯網+”行動的指導意見》(國發〔2015〕40號)、《國務院辦公廳關于推進農村一二三產業融合發展的指導意見》(國辦發〔2015〕93號)等涉及服務業特定領域發展的文件。這為促進服務業地位作用的迅速凸顯,提供了更加優越的政策環境。

從上述分析可見,隨著服務業發展水平的提高,加強對服務業發展的戰略、規劃引導和政策支持,對于促進服務業發展的重要性日趨凸顯。與此相結合,促進服務業改革政策和發展政策協調互動,也日益具有重要意義。近年來,服務業在各地產業結構演變、經濟發展和國計民生中的重要性迅速凸顯,各地對服務業發展的重視程度不斷提高。但服務業發展中地區之間、企業之間同質競爭的問題卻日趨突出,重復投資、盲目建設的問題也日趨嚴重。在此背景下,加強對服務業發展的戰略、政策和規劃研究,以及促進服務業改革開放政策和發展政策的協調,更應引起重視。

(三)需求是服務業發展的重要導向,現代服務業發展還對創造需求、引導需求提出了更高要求

20世紀70年代末到80年代中期,服務業實現較快的恢復性發展。這在很大程度上得益于城鄉商品經濟恢復性發展對服務業的需求。一方面,城鄉居民收入水平的迅速提高,要求加快發展便民利民的服務業,更好地滿足城鄉居民的生活需求,特別是解決溫飽問題的需求;另一方面,農業勞動力剩余問題日益顯性化,大批下鄉知識青年回城增加了城市就業壓力,也要求通過加快發展就業門檻低、吸納就業能力強、對勞動技能要求不高的服務業,開拓非農就業機會。

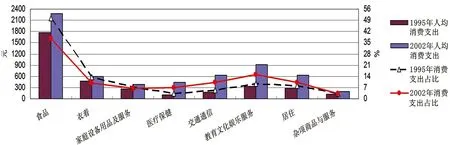

從20世紀90年代初到本世紀初,其他服務業占GDP比重迅速提升,成為支撐服務業占比較快提升的主要力量。這與同期居民收入和消費水平提高,帶動教育、衛生等非營利性服務業和信息服務、商務服務、文化娛樂等營利性服務需求的迅速擴張有很大關系。如從城市居民家庭人均消費支出及其結構變化來看,在人均消費支出總量迅速擴張的同時,食品、衣著等溫飽支出增幅放緩,且占比降幅較大;但醫療保健、交通通信、教育文化娛樂等服務支出增加顯著,且占比提高明顯(見圖6)。產業發展規模的擴大和產業結構優化升級的推進,導致對信息服務、租賃和商務服務、科技服務等需求迅速擴張和升級,也是此時期其他服務業更快發展和占比提高的重要原因。這一時期在經濟較快增長的同時,政府一般公共預算收支增長較快,也為教育、衛生等公共服務業的較快發展創造了條件。

圖6 1995—2002年城市居民家庭人均消費支出(當年價)及其結構變化數據來源:筆者根據《中國統計年鑒》《中國統計摘要》等相關資料整理而得。

從21世紀初到2011年前后,我國服務業增加值的增速較20世紀80年代中期以來都有所加快。這得益于2001年我國加入WTO后對外開放迅速擴大帶來的體制機制改革的激發效應,但同外部需求的迅速擴張,以及國民經濟特別是工業持續高速增長帶來對生產性、生活性服務需求的拉升效應,也有很大關系。2005、2006、2007年是改革開放以來我國唯一一個連續3年貨物和服務凈出口對GDP增長貢獻率超過10%、拉動經濟增長1個百分點以上的時期。2008年以后,受國際金融危機的影響,第二產業包括工業增加值的增長全面放緩,弱化了需求對服務業發展的拉動效應,成為對應階段服務業增加值增速放緩的重要原因。面對嚴峻的國內外形勢,許多企業發展難度陡增,甚至維持運轉的難度也空前加大。這些企業首先壓縮或抑制增長的往往是服務需求。與進入21世紀初期情況相比,2008年以后城鎮居民收入增長明顯放緩,也在很大程度上抑制生活性服務需求的擴張及生活性服務業的發展。與2003—2007年這一時段相比,在2008—2011年這一時段,第二產業和工業對經濟增長的貢獻率不降反升,第二產業對經濟增長的貢獻率由42.6%上升到45.0%,工業對經濟增長的貢獻率則由36.1%上升到37.5%,分別上升了2.4和1.4個百分點。究其原因,同2008年以后為應對國際金融危機,國家在擴大國內需求、促進房地產市場健康發展、搞活流通擴大國內消費并保持對外貿易穩定增長、穩定外需等方面連續多次出臺更加有力的措施密切相關。

2012年以來,我國服務業增速雖然高于第二產業和工業,但增速明顯放緩。一個重要原因是,經濟發展進入新常態,從高速增長轉向中高速增長,抑制了產業發展對生產性服務業需求的更快擴張。在城鎮化率2011年已達51.3%、2017年已達58.5%的背景下,近年來城鎮居民收入增長較之前明顯放緩,也在相當程度上抑制了城鎮居民生活性服務需求的擴張。從2008年開始的國際金融危機對我國服務業發展、服務業需求的影響進一步深化,也是值得重視的原因。2004年我國服務業增加值的增速躍升到10%以上,此后持續增加到2007年的16.1%,從2008年開始服務業增加值的增速在波動中趨于放緩,2012年以來一直在8%上下徘徊,服務業增速降檔特征比較鮮明。

改革開放以來,我國服務業行業結構演變中最引人矚目的現象,是其他服務業占比呈現持續大幅度提高的趨勢。1978年,其他服務業占GDP的7.2%,2017年增加到21.1%,尤其是自2009—2017年9年間其他服務業占比提高了4.5個百分點。其他服務業包括營利性服務業和非營利性服務業。近年來,政府加強教育、衛生、水利等基本公共服務,鼓勵非基本公共服務發展,是支撐其他服務業較快發展的重要原因。但以信息服務業、租賃和商務服務業等為代表的營利性服務業較快發展,是其他服務業較快發展及其占比較快提高更為重要的原因。如2017年信息傳輸、軟件和信息技術服務業增加值較上年實際增長26%,租賃和商務服務業增加值較上年實際增長10.9%,增速分別快于服務業總體18.0和2.9個百分點。但是,這些新興服務業相對于傳統服務業發展,不僅需要適應需求、面向需求,更需要創造需求、引導需求,甚至通過新型服務消費的引導和示范,激發潛在的服務需求。

(四)城鎮化、信息化日益成為服務業發展的重要帶動力量,引導服務業高質量發展需要更加重視城市群和產業融合的作用

一般而言,城市往往是服務業企業的主要集聚地,也是服務業需求較為集中的地方。城鎮化帶動的產業集聚和產業升級,為深化服務業分工協作、促進服務業與三次產業的融合發展提供了重要支撐。城鎮化帶來的人口集聚和生活方式轉變,也為生活性服務業發展創造更加優越的條件。推進工業化、信息化、城鎮化和農業現代化同步發展,也對推進城鎮化轉型升級、促進服務業優質高效發展提出了強烈需求。現代服務業高集群性、高創新性特點,有利于知識、科技、信息、人才較為密集的城市成為發展服務業的主要載體(姜長云,2011)。城市較高的要素成本,也容易形成對現代服務業發展的篩選機制,將部分發展層次較低的服務業攔截在城市載體之外。當然,不同類型服務業由于功能作用和需求特征不同,其分布特點也有較大差別。比如,滿足基本民生需求的服務業往往需要隨著人口和社區分布格局的調整,形成相對均衡分布。但就總體而言,現代服務業的集聚集群集約發展,也為推動城市的集約型、緊湊式發展,為增強城市創新能力和輻射帶動能力、為提升城市品質提供了強勁支撐。

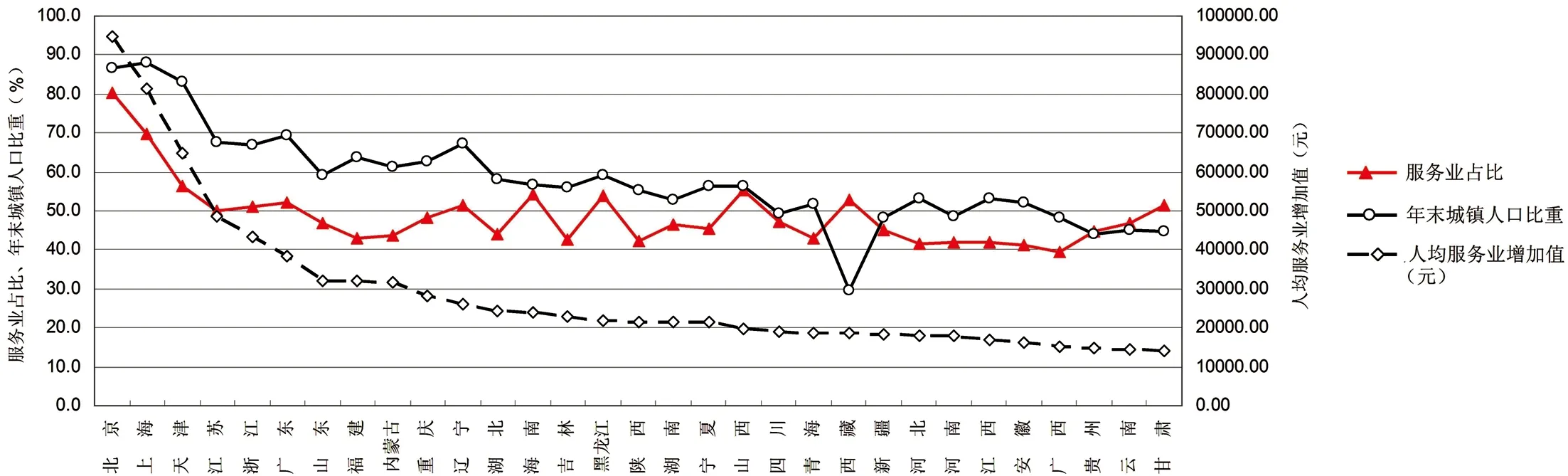

改革開放以來我國服務業發展的經驗充分證明,服務業尤其是現代服務業發展,與城鎮化之間往往具有較強的良性互動關系(見圖7)。黨的十九大要求“以城市群為主體構建大中小城市和小城鎮協調發展的城鎮格局,加快農業轉移人口市民化”“建立健全城鄉融合發展的體制機制和政策體系”。2017年中央經濟工作會議要求,“提高城市群質量,推進大中小城市網絡化建設,增強對農業轉移人口的吸引力和承載力,加快戶籍制度改革落地步伐”。2018年元月30日中央政治局圍繞建設現代化經濟體系進行集體學習時強調“建設彰顯優勢、協調聯動的城鄉區域發展體系”。要結合引導服務業集聚集群集約發展,做好促進服務業與城鎮化良性互動的大文章。

圖7 2016年我國各省份服務業占比、城鎮人口比重、人均服務業增加值關系數據來源:筆者根據《中國統計年鑒》《中國統計摘要》等相關資料整理而得。

改革開放40年來,隨著服務業發展及其在經濟社會發展中地位和作用的提升,產業融合的重要性日趨凸顯。產業融合以產業鏈延伸、產業范圍拓展和產業功能轉型為表征,以技術融合和體制機制創新為動力,通過實現產業之間的融合滲透和交叉重組,形成新技術、新業態、新商業模式,實現產業跨界融合、要素跨界流動和資源集約配置,激發新的市場需求及其整合集成,帶動產業布局的優化調整、產業發展方式轉變和產業提質增效升級。產業融合往往是服務業拓展市場空間、培育新動能的重要途徑,也是對產業結構轉型升級和發展方式轉變發揮引領帶動作用的重要方式。近年來,許多服務業新產業、新業態、新模式發展很快,與服務業同其他產業的融合發展有密切關系。隨著服務業發展水平的提高,服務業不同行業之間的融合發展,也是實現產業融合的重要途徑。如物流業與金融業的融合、信息服務業與交通運輸業的融合。產業融合增加了服務業發展方式的多樣性和復雜性。信息化的發展不僅加快了產業融合的進程,也為拓展升級產業融合提供了新的路徑。近年來,各種“互聯網+”“+互聯網”、數字經濟、平臺經濟迅速發展,運用大數據等促進產業轉型升級的故事頻繁涌現,就是對信息化、產業融合重要性的很好說明。許多服務業新產業、新業態、新模式的成長,往往與信息化、產業融合高度相關。通過推進產業融合,帶動城鄉融合發展,也日益成為實現工業化、信息化、城鎮化、農業現代化協同發展的重要途徑(姜長云,2018)。

三、關于未來服務業發展的幾個判斷

(一)服務業勞動生產率增速放緩、與第二產業勞動生產率差距拉大,對全社會勞動生產率的影響值得重視,提高服務業勞動生產率日趨緊迫

從圖4和圖8可見,無論是按當年價格計算,還是按不變價格計算,近年來我國服務業勞動生產率增速放緩的問題都日趨突出,服務業與第二產業勞動生產率的差距也有拉大趨勢。甚至按當年價計算我國服務業與第二產業勞動生產率絕對差距拉大的現象,從20世紀90年代初期就已經開始,進入21世紀以來進一步擴大。按當年價計算,2017年我國服務業勞動生產率人均122456.84元,相當于第二產業勞動生產率的79.9%,與第二產業勞動生產率的絕對差距由2011年的21499.97元擴大到2017年的30870.96元。按不變價格計算,2012年以來服務業勞動生產率的增長較前一階段明顯放緩,是自20世紀90年代初期以來服務業勞動生產率增長最慢的時期。

之前的研究顯示,隨著服務業在國民經濟中相對重要性的凸顯,服務業勞動生產率增長放緩、與第二產業勞動生產率差距拉大的現象,將會制約全社會勞動生產率的提高,影響城鄉居民收入的增長;甚至妨礙服務業乃至整個經濟運行質量、效益和競爭力的提升及創新能力的成長,加劇服務業國際競爭的劣勢。當然,這種現象的形成有服務業與第二產業屬性差異的因素。但在服務業增加值已經超過GDP半壁江山的背景下,提高服務業勞動生產率的問題還是應該引起重視。為此,要以推進服務業供給側結構性改革為主線,加大服務業改革開放和制度創新的步伐,積極引導服務業集聚集群集約發展,努力激發體制機制改革和制度創新對提高服務業勞動生產率的促進作用(姜長云,2018)。

圖8 1978—2017年按當年價格計算三次產業勞動生產率的變化數據來源:筆者根據《中國統計年鑒》《中國統計摘要》等相關資料整理而得。

(二)客觀看待近年來服務業占比的提高,防止影響服務業乃至整個經濟的高質量發展

從上述分析可見,改革開放以來,我國服務業占比連續3年以上連年大幅度提高的時期只有兩個,分別是1997—2002年(年均提高1.43個百分點)和2012—2016年(年均提高1.48個百分點)。這兩個時期的共同特點在于,GDP、第二產業和工業增加值的增速均較前期有明顯放緩,服務業增加值的增速在總體上快于第二產業和工業。而且服務業占比的提高,同服務業價格水平的較快上漲也有很大關系。尤其是2012—2016年,按當年價格計算的服務業增加值占比增加了7.4個百分點,但按不變價格計算的服務業增加值占比僅增加1.7個百分點(見表7)。可見,按當年價格計算服務業占比的上升,主要是價格因素作用的結果。當然,此處導致服務業占比提升幅度較大的價格因素,既包括服務業價格漲幅較大,如房租、勞動力成本較快上升導致的結果;也包括工業品價格降幅較大的作用。如以上年同月為100,則自2012年3月起到2016年8月,全國工業生產者出廠價格指數連續54個月低于100。可見,近年來服務業占GDP比重的較快提高,既有符合產業結構演進規律和產業結構優化升級等方面的積極因素(國民經濟由高速增長轉向中高速增長背景下第二產業尤其是工業增速放緩),也與服務業價格較快上漲、工業價格整體下降的狀況密切相關。付保宗(2014)的研究發現,工業比重的下降,容易導致經濟高速增長階段的終結;工業比重過早出現拐點,容易成為經濟過早進入低速增長區間的原因。在工業進而GDP增速放緩的背景下,如果價格因素的作用能夠支撐按當年價格計算的服務業增加值出現較快增長,那么服務業占GDP比重出現較大幅度提高很可能就是“水到渠成”的。

可見,如果不加區分,將服務業占GDP比重的提高簡單歸結為產業結構優化升級的結果,容易形成片面、誤導性結論。近年來我國服務業占GDP比重的提高,既有積極的一面,也有消極的一面。消極的一面在于,服務業占比的提高在相當程度上不是因為服務業發展形勢太好,而是工業發展形勢不好。進一步說,工業增速放緩,與發展階段由高速增長轉向中高速增長的背景有關。但如據此簡單否認與服務業占比較快上升相關的經濟運行風險因素,也不是明智之舉。

表7 部分時期我國三次產業增加值年均增速和占比的變化 單位:%

上述兩個時期,我國服務業占GDP的比重都有連年大幅度的提高,但其明顯不同之處值得重視。1997—2002年間,在服務業占GDP比重大幅提高的同時,服務業占就業比重增幅不大,由26.0%提高到28.6%;同期服務業新增就業人數相當于全社會新增就業人數的70.0%。這一時期成為改革開放以來我國服務業勞動生產率增長較快的時期。但2012—2016年我國服務業占GDP和就業比重分別增加了7.4和7.8個百分點,服務業吸納就業比重的增幅大于占GDP比重的增幅,且服務業成為三次產業中唯一吸納就業增加的行業。同期服務業吸納新增就業人數相當于全社會新增就業人數的547.3%。由此導致按2015年不變價格計算,2012—2016年間服務業勞動生產率年均僅遞增3.5%,成為自20世紀80年代中期以來服務業勞動生產率增長最慢的時期。這在一定程度上反映出該時期服務業發展出現了低端化、泡沫化問題,凸顯了推進服務業高質量發展的重要性和緊迫性。

近年來,有些地方把服務業占GDP比重,甚至服務業占就業比重的變化作為考核服務業發展狀況的重要指標。雖然我們不能全盤否認其合理性,但綜合上述分析可見,在判斷服務業發展狀況時,過分強調這兩個因素也會帶來嚴重問題。片面追求服務業占GDP比重的提高,如果屆時能夠實現目標,很可能會以工業進而整個經濟增長速度進一步放緩、妨礙經濟中高速增長為代價,甚至影響整個經濟的高質量發展。片面追求服務業占就業比重的提高,還可能以服務業勞動生產率降低為代價,帶來服務業低端化、泡沫化問題,影響服務業高質量發展。

(三)我國產業結構由工業主導向服務業主導的轉變仍處于推進之中,簡單否定工業或制造業發展的重要性有失偏頗

從上述分析可見,從21世紀初,我國產業結構從工業主導向服務業主導的轉變即已啟動,但由于近年來按不變價格計算的服務業占比增幅,明顯小于按當年價格計算的服務業占比增幅,簡單地說我國產業結構已經實現從工業主導向服務業主導的轉變還有些過早。我國產業結構仍處于從工業主導向服務業主導的轉變之中。如果考慮到近年來服務業占GDP比重的連年大幅上升,經歷了前一階段服務業占比緩慢提高的“蓄能”準備階段,就更容易理解近年來服務業占比的連年大幅上升難以長期持續。2003—2011年9年間,我國服務業占比由42.2%提高到44.2%,年均遞增0.22個百分點。況且,按照國家外匯管理局口徑,2017年我國服務貿易收入2065億美元,支出4719億美元;服務貿易逆差2654億美元,較上年增長14%,其中運輸項目逆差561億美元,旅行項目逆差2251億美元,分別較上年增長20%和9%。[注]參見《2017年中國國際收支報告》,國家外匯管理局網站,2018年3月29日。龐大且不斷增長的服務貿易逆差說明,我國服務業的國際競爭力還比較弱,還難以成為我國經濟社會發展唯一的主引擎(姜長云,2016),我國經濟社會發展仍然需要發揮工業與服務業“雙引擎”作用。

近年來,有些研究提出,工業已經不是我國經濟發展的主導產業,我國正處于“去工業化”的過程之中;有些地區甚至提出基于其資源優勢和區位條件,應該繞過工業化階段,直接從以農業為主導的經濟結構轉向以服務業為主導的經濟結構。[注]如果把第二產業占GDP比重出現穩定的趨勢性下降粗略地當作進入“去工業化”階段,那么當前我國31個省、市、自治區中僅西藏、寧夏自治區第二產業占比仍處于上升階段,未進入“去工業化”階段;其他省份第二產業占GDP比重均處于下降階段,有的降幅較大;真正服務業占比下降的也僅西藏自治區,其他30個省、市、自治區服務業占比均處于上升軌道。2017年服務業占比超過50%的省份已達13個。我們不否認這在少數地區有其合理性,但就多數地區而言,片面否認發展工業或制造業的重要性,過度強調工業與服務業對立的一面,忽視其建立融合互補關系的必要性和合理性,可能是比較危險的。

美國佐治亞理工學院制造研究院院長、美國國家科學院材料與制造委員會主席王緒斌(2018)提出,制造業在衡量一國宏觀經濟的直接影響力方面具有舉足輕重的地位,對國家投資的回報率是其他行業難以比肩的,制造業在拉動就業和孵化創新方面往往具有特殊重要的作用,因此制造業是國家經濟的命脈。從美國制造業的歷史和現狀可見,制造業衰退必將導致國家層面的危機,最終將使經濟社會生活蒙上濃濃的陰霾。夏杰長、倪紅福(2016)的研究提出,在全球價值鏈背景下,服務業與制造業的界限日益模糊,形成了“你中有我,我中有你”的格局,經濟發展更需要工業與服務業“雙輪驅動”、融合發展;應避免從過去片面強調工業主導地位轉向單純強調服務業主導地位。李鋼(2013)的研究證明,“二戰”后發達國家第三產業比例不斷提升,主要是由于第三產業價格上漲速度快所致,而第三產業實際產出增長更快并不是重要原因;美日兩國在與我國經濟發展水平相同階段時,第二產業占比仍處于上升階段。

自2007年開始,我國第二產業和工業占比均轉入下降軌道,有人據此認為從當時起,我國的去工業化就已啟動。但是,倘若我國的收入分配格局有所調整,中低收入群體、中低收入地區增收的步伐進一步加快,城鄉之間、區域之間、不同收入群體之間的收入差距有所縮小,國內第二產業或工業需求擴張的空間仍會很大,當前許多地方的“過剩產能”很可能就會轉換成“有效供給”。因此,如果在調節收入分配方面有更大力度,工業化仍可成為許多地區經濟進一步發展的重要動力,通過促進工業化轉型,實行與高質量發展相適應的再工業化,仍有很大空間。魏后凱(2018)提出,要高度重視區域的再工業化問題,并把中西部的中小城市作為實現再工業化的重要載體。我們認為這種觀點是值得重視的。香港作為服務業占GDP比重達到90%以上、高度自由的市場經濟體,已成為全球聞名的國際金融、航運、貿易中心,其近年來在“構建全方位‘再工業化’政策體系”等問題都已引起特區政府和社會的重視。[注]張慶波:《“再工業化”,為香港未來發展儲能》,《人民日報》2018年6月7日,第20版。當然,這種“再工業化”一定是建立在工業與服務業融合發展的基礎上。在當前發展階段下,我國應該如何科學處理工業、制造業與服務業的關系,據此應該得到某些啟示。

(四)推進服務業高質量發展要加大服務業改革開放和政策創新力度,深化服務業體制機制改革和監管方式創新

總體而言,服務業改革開放仍是我國改革開放最薄弱的環節,推進服務業改革開放容易因意識形態、國家安全和戰略利益等“借口”而遭遇障礙,甚至被迫“半途而廢”。隨著服務業發展水平的提高,推進產業融合、信息化與服務業融合對服務業發展的重要性和緊迫性迅速凸顯。這往往進一步增大推進服務業改革開放的難度,甚至要求將深化服務業改革開放同深化整個經濟社會領域的改革開放有機結合起來,將深化服務業對內開放與對外開放有機結合起來。當前,一方面,推進服務業對外開放仍然任重道遠;另一方面,在許多地方,服務業對外開放的步伐往往明顯快于對內開放的腳步,甚至存在“對外開放積極、對內開放消極”的問題。近期發布的《外商投資準入特別管理措施(負面清單)(2018年版)》說明中提出,《外商投資準入負面清單》之外的領域,按照內外資一致原則實施管理。這實際上要求在不同地區的內資企業之間按一致原則管理。2018年4月,習近平主席在博鰲亞洲論壇2018年年會開幕式上的主旨演講中提出,在擴大開放方面,我國將采取大幅度放寬市場準入、創造更有吸引力的投資環境、加強知識產權保護、主動擴大進口等重大舉措,并盡快使之落地。2018年6月,《國務院關于積極有效利用外資推動經濟高質量發展若干措施的通知》(國發〔2018〕19號)發布。要以此為契機,做好服務業“建設多元平衡、安全高效的全面開放體系,發展更高層次開放型經濟”這篇大文章,激發開放對改革、改革對發展的帶動效應。

近年來,在服務業迅速發展的同時,各種新產業、新業態、新模式快速成長,成為發展服務業中的亮點所在,也是培育經濟發展新動能的重要途徑。在此背景下,創新新興服務業監管方式日益重要而緊迫。為此,加強對以下問題的研究至關重要。

——如何科學辨識新興服務業的真發展和偽發展?如近年來廣受關注的共享雨傘,到底是商家的營銷方式還是服務業新業態。原本25元一把的雨傘,顧客交30元錢押金,用完后歸還,商家(或平臺,下同)收取少量費用。但許多使用者用完后并未歸還,也不要求商家退還押金,這種情況恐怕也是商家樂見的。

——如何把握新興服務業的產業屬性。只有以此為依據科學制定監管措施,才能統籌協調爭取創新收益與抑制創新風險的矛盾。如網約車或共享單車不是一個單純的交通運輸服務業問題,其中涉及到金融創新與信息服務業、交通運輸業的融合發展問題。將其簡單歸結為交通運輸服務業問題,恐怕會引發許多難以解決的后續矛盾。

——在新興服務業發展中如何全面貫徹新發展理念?網約車對推進交通運輸方式變革、對激發出租車改革的影響值得肯定。網約車加盟城市交通競爭后,淘汰的部分出租車司機屬于勞動力市場的低端,其收入水平和就業競爭能力往往較差。在鼓勵服務業創新提高城市交通效率的同時,怎樣解決這些人共享發展的問題,值得認真思考。實際上,近年來許多新興服務業的發展,都存在機會和收益越來越向少數人集中的問題。怎么解決好五大發展理念中創新與共享的矛盾?如果不注意這些問題,調節收入差距、促進共享發展,可能只是空談。

——新興服務業發展中帶來的壟斷問題。許多與網絡經濟相關的新興服務業發展,存在“先下手為強”的問題,“網絡會鼓勵成功者取得更大的成功”。盡管這些先行者往往以創新為其顯著特征,但待其形成壟斷后,有可能形成對進一步創新的障礙。從歷史經驗看,壟斷者往往缺乏動力去進一步改善面向其服務對象的服務。尤其是許多與網絡經濟相關的新興服務業,許多取得壟斷地位的先行者往往傾向于收編新加入的競爭者,這更容易形成對競爭和創新的抑制效應。如何在順應網絡經濟發展規律的基礎上,科學把握新興服務業與傳統產業中壟斷特點及其影響的差異,形成適應新興服務業特點和發展要求,又能保障不同類型服務業公平競爭的反壟斷措施,是未來創新新興服務業監管方式必須重視的問題。