家為四海,無往不在旅行中

我開始認識到,旅行中,孩子并不像大人那樣追求異國風情。對他們來說,此地與彼地發生的一切都是新鮮的,都關乎他們小小世界的切身體驗,并無新鮮程度的等級之分。無論身在何處,旅行的目的地切近或遙遠,他們的旅行和探險其實都能在房子里、花園里、附近的小溪邊和森林里,以及孩子們之間發生。

西西很小時,我時常出差。想念他時,我就通過手機給他發照片和視頻,讓他看看媽媽身在何處。在我們的遠程交流中,他局部性地瞥到了巴黎、紐約的街景,在地球儀上輾轉找到了哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、挪威、瑞典的位置,學會了說“符拉迪沃斯托克”這類有些繞口的地名,對倫敦布魯姆斯伯里工業化風格的天際線表達過失望,也耳聞了波斯波利斯的古老和西伯利亞的寒冷。好幾年時間,我頻繁地離開他,默默盼望和等待著他長大,這樣我們就能夠一起去旅行。

遛遛

在他6歲之前,我總一本接一本地給他講埃爾熱的漫畫《丁丁歷險記》。這是個從20世紀20年代一直寫到70年代、跨越了半個世紀的連載系列,充滿個人英雄主義色彩,是一個歐洲人看待世界的方式。在早期的一些故事里,偶爾還能讀到埃爾熱尚未完全消退的歐洲中心主義意識,但他的人文主義讓他超越了局限。我們曾隨著故事到過匪幫勢力橫行的芝加哥,去過不斷軍事政變中的南美洲,到過販毒集團猖獗的中東,也到過神秘的埃及和印加王的秘魯,穿越到了日本侵略時期的上海,還去過西藏,登上過月球,潛下過海底。書里的旅行對于我們來講比現實世界更驚心動魄,充滿著陰謀詭計、未知的危險和斗智斗勇,異國風情只是正邪較量的故事鋪陳開去的背景板。而丁丁在某種程度上,是一位被埃爾熱賦予了特權的“局內人”,總能深度參與到當地的經濟、政治和軍事生活和事件中——這不是一個當代旅行者所能企及的經歷,是歐洲航海時代以來的冒險家和殖民開拓者獨有的視角。

待西西大一些,四五歲的時候,我們開始在假期帶他一起去旅行。我們前往的地方有一個消費社會生產出來的流行名稱,叫“度假地”,比如東南亞和東北亞諸國。有時,在游客身影攢動的沙灘邊曬太陽,我會想起動畫片里小豬麥兜去馬爾代夫的夢想。那是一個“藍天白云,椰林樹影,水清沙白”的世外桃源——一個廣告片里頻現的“旅游勝地”,它的風景大片和美好生活就這樣在身居香港大都會的小麥兜心里畫上了等號。我特別佩服麥兜的媽媽麥太,一個生活并不富裕的媽媽的做法。她以超凡的智慧和勇氣帶著麥兜在香港旅游了一圈,把纜車站說成飛機場,把海洋世界當作印度洋,把冰箱里的魚扔到水里裝作不經意捉到,給麥兜留下了一生中最快樂的旅行時光。這又有什么不可以呢?很好,我想。當代的旅行本就充滿著海市蜃樓般幻象的魔力。西西呢,他從早到晚在沙灘上旁若無人地專心堆沙堡,大概把印度洋的背景板偷換成北戴河的游樂場,他也絲毫不會介意。

也是在那兩年里,我對于旅行的認識發生了一些變化。青年時代以來,我一直不假思索地想要去任何一個未曾去過的地方,直到兩次旅行改變了我的觀念。2016年秋天,我去四川的甘孜阿壩州寫一篇關于康巴藏區的文章。四川是我的故鄉,但我之前從未深入過藏區。在德格縣,我碰到一位唱誦《格薩爾王》史詩的藏人,他能說四川話,但說得并不好,有很多地方都表達得像一門不甚精通的外語,只能揀取一些日常的語言表達簡單意思。他用藏語給我唱誦了史詩的片段,但我僅僅能通過他的語音語調去試圖感受史詩的韻律和節奏。這次相遇把難以跨越的溝通障礙橫亙在我面前,這是我在任何一次旅行中都未曾遇到的,而這種難以溝通竟然發生在我的故鄉。也許在我去遠方旅行時,浮光掠影的游覽和陌生人淺層的友好,就能滿足我對于旅行的所有期待,深層次的溝通是不必要的;而現在,我最熟悉的腳下的土地變成了更加陌生的“異域”。

從康巴回來后不久,我去了俄羅斯的西伯利亞和勘察加旅行。這兩個名字都因其足夠荒野和人跡罕至,足以喚起人探險沖動的腎上腺素。但在資料的爬梳中我發現,即使是19世紀進入西伯利亞的屠格涅夫,也完全不會再在遼闊森林里迷路了,各個地方早就設立了分布稀疏的驛站,沒有哪個地方還未曾有人的足跡到達過。而到了勘察加,直升機作為一種俯瞰半島的必選形式,讓這個偏居俄羅斯一隅,遍布活火山、野獸和少數民族原住民的地方,變成了“富人游樂場”,各個野生滑雪場也都有GPS和現代化裝備的救援團隊覆蓋。荒野,不過也是現代人的一種想象。我們用一種新的商業術語,“開發旅游路線”,替代了數百年前哥倫布、麥哲倫和探險家時代的旅行家們對世界從未知到發現的探索和認知。在我上大學時,我曾讀到日本建筑師安藤忠雄的《都市彷徨》。他在歐洲看了很多建筑,拜訪了許多建筑大師,在旅行中學習建筑設計,那時他還尚未成名。那樣的旅行方式卻好像只在上個世紀的亂世發生過,現在也不再是什么容易實現的事了。我不由得自問,現代旅行的意義是什么?它就此變成了特別個人化的一種體驗式消費嗎?大人且困惑著,那么當孩子旅行時,又能夠吸收什么足以滋養他心靈的東西嗎?

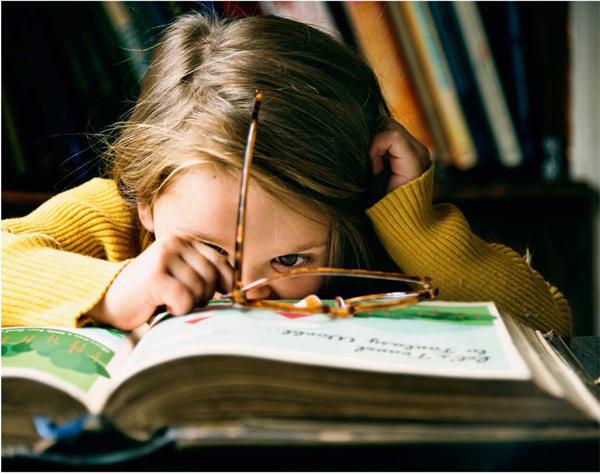

西西上小學前的那一年暑假,我帶他去美國東海岸旅行。孩子觀察陌生世界的方式和成年人并不同。他第一次向我描述他對紐約的感覺,是他發現“紐約的樹沒有成都多”。我正驚喜于他有了發現,過了一會兒他卻告訴我,他其實是想上廁所了,“想起小時候在成都的大樹下倒是可以尿的”。最吸引他的也不是某處風景,而是我們在一個叫格林威治的小鎮所住的房車。他被房車里麻雀雖小五臟俱全的床、沙發、餐桌、家電和浴室深深吸引住了,“駕駛房車去旅行”成了一個小小的夢想。他最留戀的地方,是紐約中央公園里一處供孩子們玩耍的小小場所,他像平時一樣,玩滑梯、攀巖、玩沙,樂此不疲。有時他也會問一些在我看來有意思的問題,比如在MOMA看展覽,他會問:“蒙德里安的畫為什么可以上展覽?”“波拉克的畫究竟好在哪里?”這個時候我會發現自己的知識是多么有限。對于這些平時我們覺得理所當然而不去思考的問題,也許我帶著西西旅行到天涯海角,也總是回答不出來,就像我回答不出來他坐在家里的飯桌邊問“為什么筷子叫筷子,英語卻不叫筷子‘筷子”這樣的問題一樣。他在旅途中所記住的事情也和我很不一樣。從美國回來后,我聽到他和他爸爸聊起旅行見聞,印象最深的是在普羅維登斯的一個州立公園里和一群敘利亞孩子打羽毛球的下午;那是幾家敘利亞難民家庭正在公園里野餐,他們盛情邀請我們一起參加。他也時常回憶起小鎮上熱情主動給我們搭車和給他糖吃的美國人,覺得在成都和北京都從未遇到過。我開始認識到,孩子并不在旅行中像大人那樣追求異國風情;對他們來說,此地與彼地發生的一切都是新鮮的,都關乎他們小小世界的切身體驗,并無新鮮程度的等級之分。無論身在何處,無論旅行的目的地切近或遙遠,他們的旅行和探險其實都發生在房子里、花園里、附近的小溪邊和森林里,也發生在孩子們之間。

從美國回來后,我們閱讀的書換成了《秘密花園》和《柳林風聲》,這兩本書都是以文字為主了。與丁丁相比,他們的活動范圍也許縮小了一些,卻更接近孩子探索的世界了。《秘密花園》里,小女孩瑪麗在姨父神秘陰沉的大房子探索,結識了農家小伙狄肯和被關在陰暗臥室里的少爺柯林,他們闖入緊閉已久的荒蕪花園,與花園一起經歷了復活。《柳林風聲》里,河鼠、鼴鼠、獾和癩蛤蟆的冒險都在那一片有著小溪的柳林之間展開。西西對《丁丁歷險記》的熱情也逐漸過去,他自主選擇閱讀的書變成了《史努比漫畫全集》——更能吸引他的是孩子們之間充滿幽默感的日常對話和他們生活的活動,比如打棒球、滑冰、跳繩、手工、做客等。

回頭看,西西自己的旅行其實是從家開始的。他總是想到閣樓上去尋找他的玩具,就像《納尼亞傳奇》里的迪戈雷和波莉待在房子里搞室內探險,發現了閣樓里儲藏間的一扇小門,后面那條隧道經過幾根椽子一直通向排房的遠處,最后到達了安德魯舅舅的魔法實驗密室一樣。慢慢的,他的旅行范圍擴大到了我們住的院子,他慢慢認識了院子里的樹和果實,熟悉了鳴叫的鳥兒是什么種類,知道了所有分岔小徑的走法,也知道了和他一起玩耍的小朋友們各自的住處。

有時,我回憶童年時和父母所做的長途旅行,回味那些旅行給我留下過什么記憶,對我之后的人生來說意味著什么,發現我不應對西西的旅行期待過多。7歲那年,我跟爸爸媽媽去上海、南京和蘇州,然后在杭州住下來,待了一個來月。當大學畢業后重返杭州時,我才發現它依舊是一個新鮮陌生的城市——我已全然記不得“西湖十景”的準確名字,也想不起這座城市的街道景觀了,我完全像初次見面一樣,迅速和它建立起嶄新的關系。關于那趟十幾年前的旅行,我所能記得的是吃的第一頓肯德基,在賓館里不慎丟失的棕毛小猴子玩具,同行叔叔阿姨們的模糊模樣,在南京火車站站臺上接到媽媽的喜悅,黃浦江游船上把頭發吹得亂舞的江風,黃昏時分在西湖邊的綠草坪中翻滾著把全身弄得微微濕潤的無憂無慮,還有回成都的火車上吃到送行的阿姨叔叔盛在鋁飯盒里整齊的白米飯和肉末炒豇豆。當我想到這一切,溫馨的感覺逐漸將我包裹起來,而獲得這些感覺對童年的我來說,其實并不需要前往某個特定的遙遠目的地。倒是此刻在鍵盤打字聲中浮現出的爸爸媽媽年輕時的臉龐,朝氣蓬勃,對未來生活和更廣闊的世界充滿著熱情的向往,讓我特別懷念。