人生課(組詩(shī))

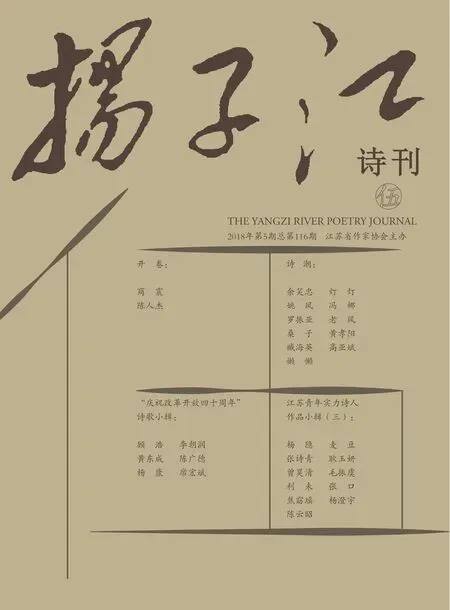

羅振亞

一樹(shù)桃花

春在北方是脆弱的

一場(chǎng)不大的風(fēng)能把它吹個(gè)趔趄

小鳥(niǎo)的歌喉剛一打開(kāi)

落在地上的花

就比開(kāi)在樹(shù)上的多

優(yōu)雅的老婦人走到樹(shù)前

凝視著滿(mǎn)地落紅

仿佛看到了十八歲

自己和一個(gè)男生

在偏僻而幽深的路上走過(guò)

人生課

一陣風(fēng)來(lái)過(guò)

一場(chǎng)雨落過(guò)

一片桃花李花謝過(guò)

春天就算過(guò)去了

說(shuō)好的那輪艷陽(yáng)哪

說(shuō)好的那道彩虹哪

說(shuō)好的那次月下花前哪

人生第一季啊

鎖

小時(shí)候

跟著大人給村里的死者送葬

好奇紙房子上沒(méi)有扎鎖

王二先生說(shuō)

那邊跑單的人居多

彼此幫襯誰(shuí)也不偷東西

門(mén)都敞開(kāi)著

后來(lái)不論在哪

一見(jiàn)到陌生的鎖

我就擔(dān)心鎖后面

有私密的獅子

突然躥出

河邊漫步遐想

五一節(jié)河流沒(méi)有休假

洗了無(wú)數(shù)次的水還洗不干凈

垂釣者們釣的不都是魚(yú)

時(shí)間的血管仍然傷痕累累

不知訥謨爾河躺在史書(shū)里有多厚

反正兩岸的人醒了又睡睡了又醒

我此刻或許踩的是清代秀才的腳印

一百年后這里可否會(huì)再響起足音

“河邊的錯(cuò)誤”美麗也不能犯

總有沿著河流去尋找高山的人

又困又累的船望見(jiàn)一座座碼頭

水不舍晝夜地向前到底為什么呢

酒吧意識(shí)流

花甲之夜注定是尷尬的

詩(shī)人端著高腳杯熱情勸酒

一直和椅背上的毛呢大衣說(shuō)干杯

冷意隨大雪一起退到窗外

酒吧的激光燈有點(diǎn)兒頭痛

這俄式的房子太老了

臺(tái)階仍戀著十九世紀(jì)的舊時(shí)光

聽(tīng)說(shuō)當(dāng)年駐唱歌手的孫子都當(dāng)?shù)?/p>

宣傳照里明星的牙齒自然開(kāi)始漏風(fēng)

不知這里坐過(guò)哪個(gè)時(shí)代的詩(shī)人

哪個(gè)也比那個(gè)走紅的復(fù)姓詩(shī)人優(yōu)秀

他虛張聲勢(shì)寫(xiě)詩(shī)壓根兒沒(méi)想讓人讀懂

對(duì)面無(wú)軌電車(chē)線路還在電車(chē)卻沒(méi)了

那些拆卸的鋼鐵是否像原來(lái)一樣堅(jiān)硬

再威風(fēng)的英雄倒下也只能躺進(jìn)記憶

雖然騎手離開(kāi)駿馬傷口永不愈合

人啊一輩子不過(guò)睜眼閉眼之間

酸甜苦辣咸幾種滋味都不太純正

也許常兌幾兩伏特加稍稍會(huì)好一點(diǎn)

在哈爾濱街上走路腳掌需要松弛

一不小心即可能跌入噩夢(mèng)

誰(shuí)啊十冬臘月的唱起了《伏爾加河》

快都把手洗干凈來(lái)讀讀里爾克吧

說(shuō)不定從明天起詩(shī)人可以免費(fèi)暢游世界

一群紅男綠女帶著子時(shí)和歌聲推門(mén)而入

睡著的靈魂突然驚醒

中年的疑惑

高粱堅(jiān)挺的頭顱日趨成熟

秋風(fēng)再大也只像溫柔的梳子

為什么一見(jiàn)頷首沉思的稻束

羞愧的云就布滿(mǎn)它的臉頰

五指山輕輕一揮手

海南的名字即走出國(guó)門(mén)

可它發(fā)現(xiàn)牽著的唯有自己的影子

所有的石頭都不再說(shuō)話

都說(shuō)故鄉(xiāng)住在人的腳上

走到哪里哪里就是烏托之邦

那思想的鳥(niǎo)怎么總找不到棲息地

路有多遠(yuǎn)惆悵就有多長(zhǎng)

他一步一步向前挪移著

天空年近九十有時(shí)是傾斜的

背駝的路面也格外小心

他用拐杖叩問(wèn)著世界的溫度

一寸一寸地向前挪移著

就像嬰兒剛剛學(xué)習(xí)站立

翩翩起舞留在了春天

老伴兒活著時(shí)總試圖挽住

腳步從如飛到蹣跚

需要經(jīng)歷多少場(chǎng)心理戲劇

如今唯有大致的輪廓可以回味

疲倦的頭顱和土地越來(lái)越近

思想向混沌的惆悵越走越遠(yuǎn)