超掃描技術在社會性學習中的應用*

喬新虹 楊文偉 李先春 裴新寧

?

超掃描技術在社會性學習中的應用*

喬新虹1楊文偉2李先春3裴新寧1

(1.華東師范大學 教師教育學院,上海 200062;2.杭州電子科技大學 生命信息與儀器工程學院,浙江杭州 310018;3.華東師范大學 心理與認知科學學院,上海 200062)

學習具有社會性,在社會性學習的研究領域中針對腦科學尤其是“社會性大腦”的研究很少。為此,文章聚焦于腦科學領域,首先分析了該領域對學習的研究;然后在介紹大腦超掃描技術及其種類的基礎上,分析了超掃描技術在社會互動中的應用研究,并以使用廣泛的兩種超掃描技術為例,探討了超掃描技術在社會性學習中的應用;最后,展望了超掃描技術在社會性學習領域中的未來發展方向。社會性學習的超掃描研究結果表明:腦間活動同步性可以成為測量教學質量的一種客觀的神經生物學標記;而運用超掃描技術得到的腦活動數據,可為學習的有效性研究提供有力的科學依據。

超掃描技術;腦科學;社會性學習;腦間活動同步性

學習在本質上就是社會性對話的過程,即學習具有社會性。社會性學習理論歷經了行為主義學派、過渡學派、情境學派和共同體學派的發展過程;早在1941年,Miller等[1]就提出兒童的社會性活動是通過行為的強化而習得的,這是社會性學習理論中行為主義學派的代表性觀點,主要關注行為的學習;而到了1977年,Bandura[2]提出的社會性學習理論認為,人的學習——尤其是行為與情感的學習是通過人與人之間的觀察、模仿和塑造過程進行的,這被認為是處于行為主義與認知主義之間的過渡學派的代表性觀點;受Vogotsgy的歷史文化理論影響,情境學派的Reed等[3]提出社會性學習發生于特定的社會情境中,并受到社會規范的影響;共同體學派的代表人物是Wenger,其研究團隊認為社會性學習就是在實踐共同體內與他人的互動中進行的學習[4],共同體學派強調學習是作為共同體的成員,在參與實踐的過程中獲得體驗和意義,并建立身份與認同。這四種學派的關注點不同,產生和發展的時間也不同,它們之間并沒有高下之分,每一學派的理論到今天都仍有其適用空間。對學習的社會性本質的科學探索,不僅最終導致了學習科學的誕生,還成為了當下學習科學跨領域研究的共同核心[5]。當前,對社會性學習的研究主要集中于四個領域:腦科學、語言與行為、認知心理和信息技術。其中,與后三個領域相關的研究成果比較多見,而針對腦科學尤其是“社會性大腦”的研究很少。基于此,本研究聚焦于腦科學領域,介紹了超掃描技術及其主要種類,并探討了超掃描技術在社會性學習中的應用。

一 腦科學領域對學習的研究

1 腦科學與學習研究

在針對學習的腦科學研究中,對人腦的研究產生了行為主義隱喻“學習是反應的強化”,對作為人腦模擬物的電腦的研究則支持了認知心理學所提出的“學習是知識的獲得”的隱喻——這兩個隱喻在相當長的時間里占據著統治地位。20世紀末,隨著科學技術的進步和發展,特別是無創性神經影像學技術的出現和應用,腦科學摒棄了行為主義、認知主義所采用的隱喻式的、間接式的學習研究方法,而采用直接的、高技術介入的方法來研究人腦內的學習機理,從而獲得更多更直接的研究結論[6]。這些腦科學對學習研究的結果直接印證了“學習是知識的建構”這個觀點,將學習推向了建構主義的大潮之中。

近幾十年來,隨著科學技術的進步和新型研究設備的發展與應用,大量的腦科學研究成果為學習科學的理論提供了印證和支持[7],推動了學習科學的發展。值得一提的是,由于大腦皮層的神經元不斷進行著生物電活動,因此大腦皮層經常會發生持續的節律性電位改變。通過觀察皮層的電位變化來判斷學習者的學習狀態,并據此直接開展教學或調整學習者的狀態后開展教學,是腦科學與學習科學結合的一種新形式。

2 腦科學與社會性學習研究

雖然上述腦科學的研究方法和研究成果推動了學習科學的長足發展,但這些研究針對的都是單腦。而學習不僅具有個體性,還具有社會性——大量的知識成果都是在與他人、與群體互動的社會化過程中產生的,并且學習的社會化本質意味著與他人一起學習比獨自學習更有效[8]。近年來借助于科學技術的進步和飛速發展,特別是超掃描技術的出現與應用,對“社會性大腦”的研究被推到了學習科學的前沿,未來隨著社會互動中腦機制“黑箱”的逐步揭開,人類對社會性學習本質的認知將有望變得更加清晰、更加準確。在理解社會性學習的生物學和心理學機制的基礎上,研究者應將社會性因素與學習結果聯系起來,使其成為學習的“強效活性劑”。

在人類漫長的進化過程中,人的社會性學習能力不斷得到發展,但與人腦的其它部位相比,與社會性學習相關的前額葉卻進化得很慢。受制于技術和設備等因素,人類對與社會性學習有關的大腦活動認識很少。直至最近的十幾年,隨著超掃描技術的出現和實驗范式的改進,腦科學領域才開始在自然生態位上研究社會互動過程中的大腦活動。

二 超掃描技術

超掃描(Hyperscanning)這個概念最早由Montague等[9]提出,他們于2002年同時使用兩臺磁共振儀分別記錄下兩名被試在進行欺詐游戲時的腦活動數據,這被普遍認為是第一項超掃描研究。超掃描的目的是提供兩個或更多被試在特定的驅動或認知任務中進行互動的腦活動的同步記錄[10],從而揭示社會互動的腦—腦機制。基于測量腦活動的設備[11],可將超掃描技術分為:

1 腦電(Electroencephalography,EEG)超掃描技術

EEG超掃描技術是采用多臺腦電記錄設備同時記錄兩個或多個被試的大腦活動。EEG具有較高的靈活性和簡便性,設備成本也相對較低,是目前應用較多的一種超掃描技術。由于不同儀器的敏感度不同,所以有研究采用便攜式設備通過局域網來實現數據的傳輸,但是局域網(尤其是無線網或藍牙)的不穩定會對實驗數據產生影響,故目前的解決方法是將同一套設備分配給不同的被試。EEG超掃描技術的缺點是其空間分辨率較差,較難確定神經活動的腦部位。

2 腦磁圖(Magnetoencephalography,MEG)超掃描技術

MEG超掃描技術是采用兩臺或多臺腦磁圖儀進行同步記錄。MEG測量的是特定腦部位在活動過程中產生的微弱磁信號,表現出較高的空間定位的特點。但是,MEG超掃描儀器高昂的費用和局促的空間,使得MEG超掃描技術的普及受到很大的限制。

3 功能性核磁共振成像(Functional Magnetic Resonance Imaging,fMRI)超掃描技術

fMRI超掃描技術是使用多臺核磁共振儀對多個被試進行同步掃描。考慮到將兩臺或多臺核磁共振儀放在同一個實驗室中進行實驗效果不佳,并且儀器的微小差異會對實驗數據產生顯著影響,因此研究者采用了一臺計算機同時觸發多臺核磁共振儀的方法來解決同步性問題。但是,由于fMRI超掃描技術并不能提供社會互動所需的真實環境,加上核磁共振儀要求受試者躺臥并保持不動、其噪音常常引起受試者的不適、購買成本昂貴等諸多因素,使得fMRI超掃描技術在研究上的使用并不廣泛。

4 功能性近紅外光譜(Functional Near Infrared Spectrum,fNIRS)超掃描技術

fNIRS超掃描技術是采用多臺或同一臺實驗儀器來同時采集兩個或多個被試的數據。其中,多項研究成果已經證明:采用將同一臺實驗儀器分配給不同被試的方法,能很好地解決多臺實驗儀器記錄數據時由硬件帶來的測量誤差等問題。由于fNIRS超掃描儀器操作方便、不受空間限制、不受眼動活動等的影響,故常被用于生態效度較高的環境中進行數據的收集。fNIRS超掃描技術提供了比fMRI超掃描技術更為真實的實驗環境、比EEG超掃描技術更好的空間定位,正成為社會認知行為研究中的重要研究工具。

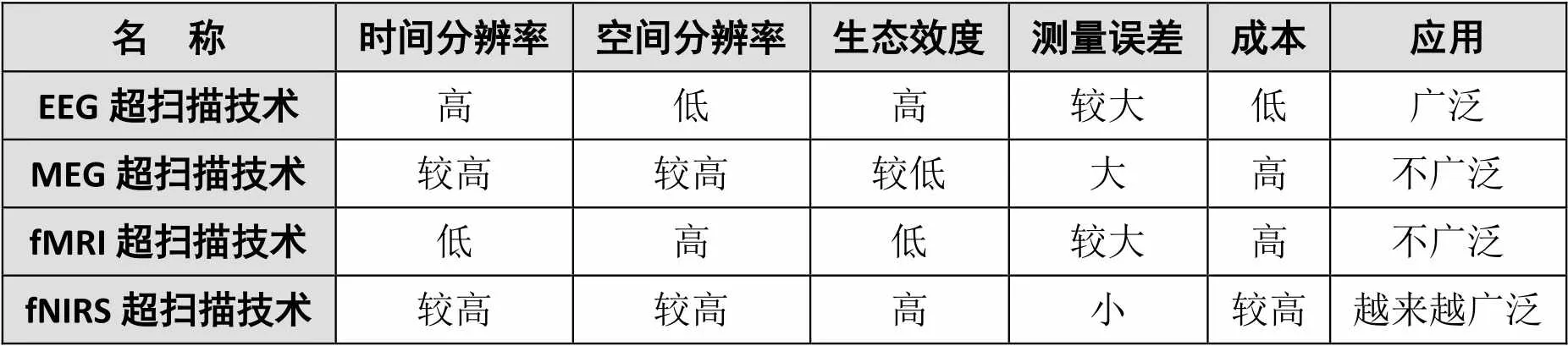

上述四種超掃描技術各有其優勢和不足,本研究從時間分辨率、空間分辨率、生態效度、測量誤差、成本和應用等方面分別對這四種超掃描技術進行了比較,如表1所示。表1顯示,EEG超掃描技術具有高時間分辨率、高生態效度和低成本的優勢,在當前的腦科學領域中應用廣泛;而作為新興技術的fNIRS超掃描技術具有較高的時間、空間分辨率和高生態效度,并且測量誤差小,因此其應用越來越廣泛,表現出強勁的發展勢頭。

表1 四種超掃描技術的性能對比

三 超掃描技術在社會性學習中的應用

在腦科學領域,由于人們對社會互動(Social Interaction)之動態行為的腦機制知之甚少,故而這種真實社會交流中的動態群體交互研究就成為了腦機制的“黑箱”。超掃描技術的興起和發展,為在真實情境下考察互動過程中腦與腦之間的相互聯系和相互作用提供了強有力的技術支持,超掃描數據能夠提供社會互動的動態信息。近年來,超掃描技術在國內腦科學研究中得到了快速發展,以北京師范大學近紅外腦成像研究中心朱朝喆、盧春明研究團隊[12][13]、華東師范大學心理與認知科學學院胡誼、李先春研究團隊[14][15]為代表的中國研究人員已在國際知名學術刊物上發表了多篇超掃描研究論文——包括這些研究成果在內的大量的國內外超掃描研究成果,為我們徐徐揭開了社會互動中腦機制“黑箱”的一角。

1 超掃描技術與社會互動研究

在應用超掃描技術探討行為同步和腦活動同步時,研究者發現不同個體之間完成社會交互合作任務的成績越好,與高級認知活動相關的前額葉皮層(Prefrontal Cortex,PFC)表現出的腦間活動同步性(Interpersonal Neural Synchronization,INS)就越強[16]。社會互動需要互動雙方通過言語、動作等交流有效地傳遞信息,以共同完成合作或決策等任務,而互動雙方的有效信息傳遞與合作雙方INS的增強呈現出明顯的相關性,并且研究者一致發現腦的前額葉皮層在此類社會認知活動中扮演著重要的角色[17]。

因此,借助于各種非侵入性的神經影像學技術,可以將社會互動的過程與腦科學緊密聯系起來,從腦科學的角度來理解社會互動的過程。Schilbach等[18]指出,當我們與他人交往而不是僅僅觀察他們時,社會認知有很大的不同。例如,研究學習過程中的人際互動,將有助于更好地理解教育實踐中與神經相關的各種因素。隨著腦科學研究技術中可穿戴設備、無線腦電和信號分析技術的進步,以及數據處理自動化的實現,神經科學中的研究工具和方法將有可能被教育研究者所使用[19]。

2 超掃描技術在社會性學習研究中的應用

社會性學習作為社會互動的一種,近年來受到越來越多的腦科學研究者的關注,而超掃描技術在這些社會性學習研究中發揮了越來越重要的支持作用。基于前文所述的四種超掃描技術的性能對比,本研究以應用廣泛的EEG超掃描技術和fNIRS超掃描技術為例,來探討超掃描技術在社會性學習研究中的應用。

(1)EEG超掃描研究

借助于EEG超掃描技術的低成本和便利性,越來越多的研究已開始接近動態群體交互這個腦機制的“黑箱”。如Dikker等[20]采用便攜式EEG超掃描技術,同時記錄了12位高中生在一個學期內參與正常課堂活動(總計11次課)時的大腦活動。他們發現,INS可以反映出課堂中采用不同的教學方式(如講課、討論、觀看視頻等)時學生的學習情況,采用課堂討論和觀看視頻的教學方式能誘發更強的INS。另外,INS還可以預測學生在課堂中的參與度,學生對老師、對其他同學的喜愛程度,學生的學習注意力情況和個性特征等。由此可見,INS是一個能反映教育過程中師—生、生—生之動態型互動情況的神經標記,可為調查課堂教學的有效性提供強有力的腦科學證據。

基于上述分析,本研究將影響學生社會性學習效果的因素歸納為:刺激的種類(如不同的教學方式)、學生的個體差異(如注意力、參與度和個性特征)和社會動力(如社會親密度、社會互動)等。學生在學習過程中的社會性越強,產生的INS越強,學習效果就越好。

(2)fNIRS超掃描研究

近年來,國外研究者將fNIRS超掃描技術應用于社會性學習研究,通過分析真實教學情境中師生互動的腦活動,來預測真實情境中的學習效果,并期望基于腦科學的相關研究成果來改進課堂的教與學。如Holper等[21]使用fNIRS超掃描技術記錄了17對師生在完成教學活動時前額葉皮層的活動情況,而這個教學活動采用了師生互動的一個經典模型——蘇格拉底式對話。他們發現,教學對話成功組(即學生能有效地通過對話找到解決問題的方法,并且能遷移到相似問題的解決)學生的左側前額葉皮層比教學對話未成功組(即學生不能有效地通過對話找到解決問題的方法,并且不能遷移到相似問題的解決)學生表現出更高的活動水平;但是,兩組教師的前額葉皮層并沒有發現顯著的差別。更為有趣的是,他們發現在教學對話成功組中,老師和學生的腦活動表現出明顯的正相關關系;而在教學對話未成功組中,老師和學生的腦活動不存在明顯的相關關系。由此可見,成功教育實踐過程的顯著特點是“師生共舞”,即師生以一致的節奏進行溝通。

Holper等的研究嘗試運用腦科學的研究手段來闡述教學過程中師生互動的本質,雖然還存在著諸多需要改善的地方(如研究中采用的近紅外技術只涉及左側前額葉皮層、沒有涉及腦活動與學生成績之間的關系等),但卻開創了真實情境下教育神經科學研究的先例,為接下來更嚴謹、更具生態效度的復雜教育互動中師生、生生互動所涉及的腦—腦網絡研究奠定了基礎。

綜上所述,教學過程中師生及生生互動可以伴隨著明顯的INS特點,而且INS可以預測學習者的學習參與度和知識遷移能力等。基于此,本研究認為INS可以作為衡量教學過程中師生、生生互動情況的指標,并可通過分析教學過程不同階段的INS特點來提供教學質量的動態評價——也就是說,INS可以成為測量教學質量的一種客觀的神經生物學標記。此外,良好的學習結果乃建立在學習過程中良好的社會互動基礎之上,而良好的社會互動又可為學習者或學習共同體成員之間的腦間活動同步現象提供印證和支持,這一良性循環進一步印證了學習科學中“學習是知識的社會協商”和“學習是參與實踐共同體”這兩個隱喻。

四 超掃描技術的應用前景展望

既然學習是社會性對話的過程,那么,這個社會性對話的學習效果如何?長期以來,學習效果的有效性往往通過問卷、訪談和前后測等方式來進行評測,但針對問卷和訪談中質性數據的分析往往帶有一定的主觀性;而針對前后測中量化數據的分析雖然比較客觀,卻也需花費大量的時間、精力,且不具有即時性。而應用超掃描技術得到的腦科學數據卻具有即時、直觀、動態、客觀等特點,可為學習的有效性研究提供有力的科學依據。

基于此,本研究認為未來的超掃描技術應用可從以下方面著手:①可采用超掃描技術收集學習共同體中每個學習者的腦活動數據,通過分析INS等指標來對學習效果做出客觀的、過程性的預測或評價;②大腦的可塑性貫穿人的一生,故應用超掃描技術考察不同年齡段中學習共同體的行為與腦—腦活動特點,將有助于教育工作者深入理解有效學習的本質,進而采取特異性的方式對大腦進行開發;③應用超掃描技術考察影響學習效果的個人因素(如情緒、生活經歷等)和社會因素(如家庭或社會環境、文化差異等),可為學習環境的構建和課堂社會動力提供客觀依據;④應用超掃描技術關注諸如學習困難者、認知障礙學生等特殊人群的學習行為與腦活動,基于相關研究結果設計干預或改善方案,幫助他們有效地學習,以更好地適應社會。

目前,國內越來越多的超掃描研究者已將目光投向了社會性學習領域。如2017年9月,華東師范大學心理與認知科學學院舉辦了“社會腦互動腦健康腦”學術研討會,會上多位研究者匯報了他們使用fNIRS超掃描技術研究社會性學習的最新成果。如盧春明研究團隊[22]發現,在教學過程中,師生間通過預測—驗證機制逐步建立腦間活動同步,并與教學效果密切關聯——腦間活動同步越強,教學效果越好,因此可通過INS來預測教學效果;胡誼研究團隊[23]指出,與整體教學法相比,部分教學法中師生有顯著的腦間活動同步,與此同時采用部分教學法的師生之間有更多的互動,學生有更好的表現,教學效果更好。

與此同時,研究者也必須認識到超掃描技術本身存在的局限性,如EEG超掃描技術的空間分辨力低、fMRI超掃描技術的時間分辨率低、fNIRS超掃描技術只能探測到顱內2~3厘米處皮層表面的活動等。因此,后續研究可以嘗試將不同的超掃描設備結合在一起同步使用,如同步EEG-fMRI[24]或同步fNIRS-fMRI[25]等,將同步使用不同超掃描設備所得的數據予以互相補充、互相印證,將有利于發揮它們各自的優勢,是未來超掃描技術發展的重要方向。此外,由于需要在真實情境下考察教與學的活動,故需要進行便攜式或可穿戴式超掃描設備的研發。期待在不遠的將來,低成本、高功效的無線便攜式超掃描設備將在學校教育領域中得到廣泛應用。

[1]Miller N E, Dollard J. Social learning and imitation[M]. New Haven: Yale University Press, 1941:1-10.

[2]Bandura A. Social learning theory[M]. Oxford: PrenticeHall, 1977:33-52.

[3]ReedMS, EvelyAC, CundillG, et al. What is social learning?[J]. Ecology and Society, 2010,(4):r1.

[4](美)J·萊夫,E·溫格著.王文靜譯.情景學習:合法的邊緣性參與[M].上海:華東師范大學出版社,2004:12-20.

[5]金鶯蓮,裴新寧.學習科學視域中的社會性學習:過去、現在與未來[J].開放教育研究,2014,(6):81-87.

[6]呂林海.人類學習的研究歷史、本質特征與改進努力——腦科學視角下的解析與啟示[J].全球教育展望,2013,(1):45-52.

[7]高文.跨越腦科學與教育的鴻溝[J].全球教育展望,2001,(2):16-25.

[8]霍鵬飛,吳瑋.大腦的學習機制及其對教育的啟示[J].集美大學學報(教育科學版),2011,(2):50-53.

[9]Montague P R, Berns G S, Cohen J D, et al. Hyperscanning: Simultaneous fMRI during linked social interactions[J].Neuroimage, 2002,(4):1159-1164.

[10]Babiloni F, Astolfi L. Social neuroscience and hyperscanning techniques: Past, present and future[J]. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 2014,44:76-93.

[11]鄭麗莉,成曉君,胡誼,等.超掃描的發展及其在教育領域的應用潛力[J].教育生物學雜志,2015,(1):35-42.

[12]Duan L, Zhang Y J, Zhu C Z. Quantitative comparison of resting-state functional connectivity derived from fNIRS and fMRI: A simultaneous recording study[J]. Neuroimage, 2012,(4):2008-2018.

[13]Jiang J, Chen C, Dai B, et al. Leader emergence through interpersonal neural synchronization[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2015,(14):4274-4279.

[14]Cheng X, Li X, Hu Y. Synchronous brain activity during cooperative exchange depends on gender of partner: A fNIRS‐based hyperscanning study[J]. Human Brain Mapping, 2015,(6):2039-2048.

[15]Pan Y, Cheng X, Zhang Z, et al. Cooperation in lovers: An fNIRS‐based hyperscanning study[J]. Human Brain Mapping, 2017,(2):831-841.

[16]Funane T, Kiguchi M, Atsumori H, et al. Synchronous activity of two people’s prefrontal cortices during a cooperative task measured by simultaneous near-infrared spectroscopy[J]. Journal of Biomedical Optics, 2011,(7):1-10.

[17]Cui X, Bryant D M, ReissA L. NIRS-based hyperscanning reveals increased interpersonal coherence in superior frontal cortex during cooperation[J]. Neuroimage, 2012,(3):2430-2437.

[18]Schilbach L, Timmermans B, Reddy V, et al. Toward a second-person neuroscience[J]. Behavioral and Brain Sciences, 2013,(4):393-414.

[19]Spector J M, Merrill M D, Elen J, et al. Handbook of research on educational communications and technology[M]. New York: Springer, 2014:51-63.

[20]Dikker S, Wan L, Davidesco I, et al. Brain-to-brain synchrony tracks real-world dynamic group interactions in the classroom[J]. Current Biology, 2017,(9):1375-1380.

[21]Holper L, Goldin A P, Shalóm D E, et al. The teaching and the learning brain: A cortical hemodynamic marker of teacher-student interactions in the Socratic dialog[J]. International Journal of Educational Research, 2013,59:1-10.

[22]Zheng L F, Chen C S, Liu W D, et al. Enhancement of teaching outcome through neural prediction of the students’ knowledge state[J].Human Brain Mapping,2018,(7):3046-3057.

[23]Pan Y F, Novembre G, Song B, et al. Interpersonal synchronization of inferior frontal cortices tracks social interactive learning of a song[J]. NeuroImage, 2018,183:280-290.

[24]藺義芹,張丹丹.超掃描技術在社會認知神經科學中的作用[J].應用心理學,2017,(4):300-308.

[25]惠濼潼.超掃描神經影像技術在人際互動研究中的應用[J].科教導刊(下旬),2016,(5):188-189.

The Application of Hyperscanning Techniques in Social Learning

QIAO Xin-hong1YANG Wen-wei2LI Xian-chun3PEI Xin-ning1

Learning is social, while there is little research on brain science, especially on “social brain”, in the research field of social learning. Therefore, focusing on the field of brain science, this paper firstly analyzed the research of learning in this field. Then, this paper introduced the application of hyperscanning techniques in social interaction based on the introduction of brain hyperscanning techniques and their types, and further discussed the application of hyperscanning techniques in social learning by taking the two widely used hyperscanning techniques as examples. Finally, the future development direction of hyperscanning techniques in the field of social learning was prospected. The results of the hyperscanning research in social learning showed that the interpersonal neural synchronization could be an objective neurobiological marker for measuring the quality of teaching, and the brain activity data obtained by the hyperscanning techniques could provide strong scientific basis for the effectiveness research of learning.

hyperscanning techniques; brain science; social learning;interpersonal neural synchronization

G40-057

A

1009—8097(2018)09—0012—07

10.3969/j.issn.1009-8097.2018.09.002

本文受國家自然科學基金青年項目“聽覺經驗背景下大鼠mPFC對聲音頻率識別模式的研究”(項目編號:31300939)、浙江省2016年度高等教育課堂教學改革項目“對分課堂模式下‘人體解剖生理學’課程的教學改革研究”(項目編號:kg20160134)資助。

喬新虹,在讀博士,研究方向為科學教育、教師教育,郵箱為xinhongqiao@163.com。

2018年3月22日

編輯:小米