英國早期漢學家托馬斯·珀西的漢語研究*

托馬斯·珀西(Thomas Percy, 1729—1811)是18世紀英國的著名詩人、收藏家、德羅莫爾主教。他出生在英國的布里奇諾斯(Bridgnorth),1750年畢業于牛津大學基督教堂學院(Christ Church),1753年取得碩士學位。之后,他被任命為北安普頓郡(Northamptonshire)伊斯頓莫得特(Easton Maudit)的牧師。1756—1782年期間,擔任維爾拜(Wilby)教區牧師。1769年,珀西被任命為國王禮拜堂牧師,1770年獲得劍橋大學伊曼紐爾學院(Emmanuel College)神學博士學位。1778年,珀西成為卡萊爾大教堂(Carlisle Cathedral)的副主教;1782年被任命為德羅莫爾主教。1811年去世。

珀西潛心研究早期英語,1765年出版了代表作《英詩輯古》(Reliques of Ancient English Poetry)。該詩集收錄了176首英格蘭和蘇格蘭的民謠,包括自14世紀至18世紀的一些十四行詩、政治抒情詩、傳奇詩等。這些詩歌是18世紀民謠復興運動中最重要的作品。

在珀西創作這部代表作之前,曾有段時間對遙遠的中國產生過巨大興趣。1758年2月他從一位叫威爾金森(Wilkinson)的船長那里得到一部中國小說的英文和葡文譯稿,這部小說就是《好逑傳》①《好逑傳》又名《俠義風月傳》,是明末清初的才子佳人小說,曾被列為“第二才子書”。該書深受西方人青睞,外文譯本和改編版達12種之多。在1761年英譯本出版后,1766年有了法文譯本、德文譯本,1767年又出版了荷蘭文譯本,在歐洲引起了不小反響。。據稱該船長的叔叔詹姆斯·威爾金森(James Wilkinson)曾在廣東經商,學習過漢語,這部17世紀中國流行的通俗小說是其學漢語的翻譯練習。珀西得到這部譯稿后,對其進行了潤色和加工,增加了前言與注釋,還增加了三個附錄,包括《中國戲劇中的爭辯與敘述》《中國諺語選輯》和《中國詩選》。②葉向陽:《英國17、18世紀旅華游記研究》,北京:外語教學與研究出版社,2013年,第214頁。1761年,倫敦著名的書商多利茲(Dodsley)出版社出版了珀西編譯的四卷本《好逑傳》(Hao Kiou Choaan, orThe Pleasing History)。這是中國小說第一次直接譯介到英國和歐洲。該書于1774年再版。《好逑傳》直接由漢語譯成英文,不再借助其他中介語,是第一部英譯的中國長篇小說,很快有了法文、荷蘭文和德文譯本,打破了英國之前只從歐洲其他語言轉譯有關中國書籍的慣例,此后歐洲國家也開始從英語轉譯中國作品,①同上。這是這一時期英國漢學的一大成就。

恰在此時,歐洲各國涌現出了一批對中國感興趣的學者,他們雖不懂漢語,但紛紛利用來華傳教士的資料就中國主題著書立說、發表見解,姑且將他們稱為尚未進入專業漢學研究的早期漢學家,珀西即在此列。

1762年珀西又編譯了一本有關中國的文集:《中國詩文雜著》(Miscellaneous Pieces Relating to the Chinese,下文均以中譯名稱之)。這是當時英國本土首個匯編了德、英、法等國不同作者關于中國認識的合集,主題涵蓋語言、道德、戲劇、園藝、天主教在華發展史等內容。珀西不會漢語,編纂工作完全通過對二手資料的研究和翻譯來完成,大部分材料來自杜赫德(Jean-Baptiste Du Halde,1674—1743)的《中華帝國全志》(Description géographique, historique, chronologique, politique et plysique de L’Empire de la Chine et de la Tartarie Chinoise)和《耶穌會士中國書簡集》(Lettres Edifiantes et Curieuses)。這是17世紀和18世紀上半葉英國漢學研究的一大特點,即少有原創性漢學作品,主要借助翻譯歐洲大陸出版的漢學著作來了解中國。這部《中國詩文雜著》顯示了那個時代英國本土學界少數學者對中國的關注與興趣,對了解18世紀英國漢學發軔期的特點具有一定的參考價值。

一、《中國詩文雜著》概況

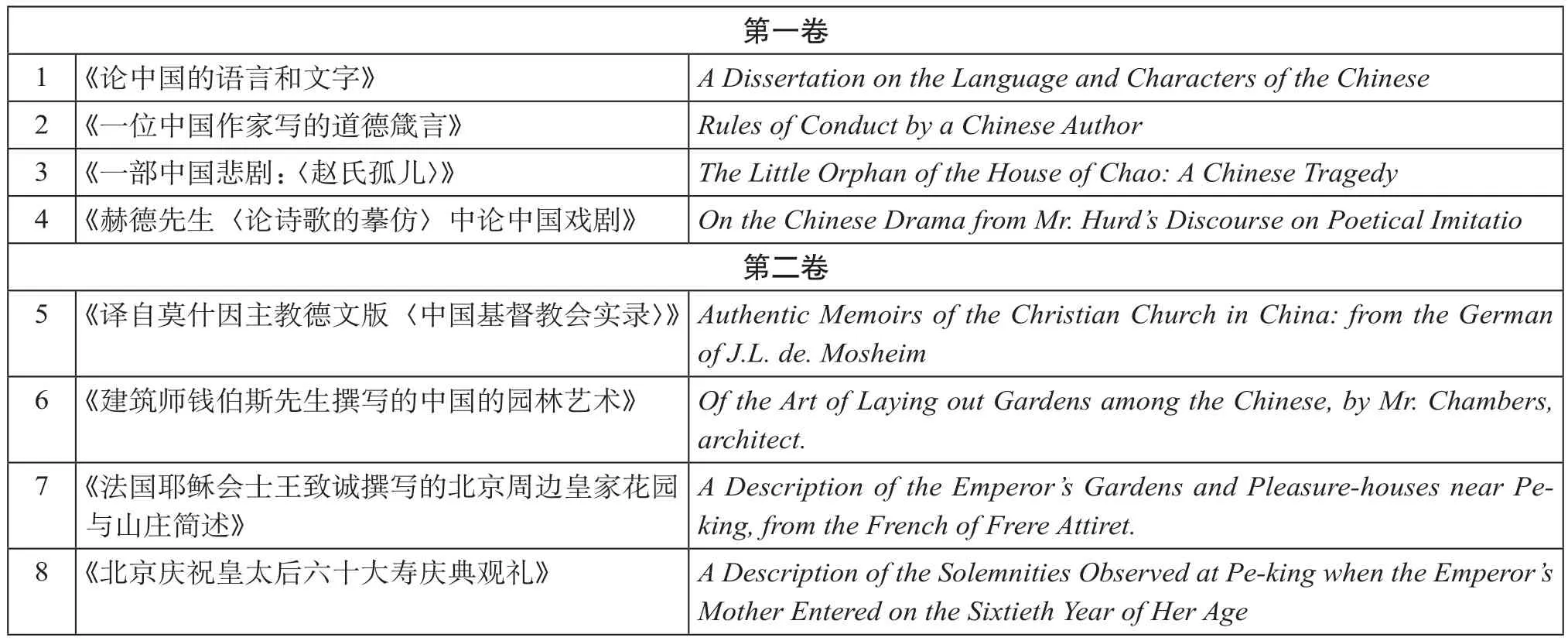

《中國詩文雜著》有上下兩卷,共482頁。全書共收錄八篇論文,上下兩卷各四篇(見表1)。

表1 《中國詩文雜著》目錄列表

珀西的第二篇譯文是譯自《耶穌會士中國書簡集》中所收錄的法國耶穌會士巴多明(Dominique Parrennin, 1665—1741)寫給杜赫德的一封信,②費賴之在第233傳《巴多明神父傳略》中記有:“1740年巴多明致杜赫德神父的信,轉譯自滿文本之修身書,后又譯成英文收入Miscellaneous Pieces Relating to the Chinese,于1762年倫敦刊行,共兩冊,12開本。”參見費賴之:《在華耶穌會士列傳及書目》,馮承鈞譯,北京:中華書局,1995年,第524頁。信中翻譯了清朝文華殿大學士張玉書用滿語所撰寫的一部規范國人行為道德的小冊子。第三篇是《趙氏孤兒》英譯,從杜赫德《中華帝國全志》中發表的法國耶穌會士馬若瑟(Joseph de Prémare, 1666—1736)的法文譯本轉譯而來。這是繼英國本土瓦茲(John Watts)譯本和卡夫(Edward Cave, 1691—1754)譯本之后的第三個譯本。珀西的譯本實際是卡夫譯本的潤色本。第四篇是著名評論家赫德(Richard Hurd, 1720—1808)的論中國戲劇一文,他在1751年把關于《趙氏孤兒》的一篇評論放入《論詩歌的模仿》一文中,認為《趙氏孤兒》的故事跟古希臘悲劇作家索福克勒斯(Sophocles, B.C.496—B.C.406)的《厄勒克特拉》(Electra)為家族復仇的主題很相似。文中充滿對這個來自中國故事的熱情評論,但珀西卻認為赫德對中國戲劇的評價過譽了。第五篇譯文是珀西轉譯自莫什因(Johann Lorenz von Mosheim, 1693—1755)主教德文本的中國基督教會情況概況,該文又從拉丁文本轉譯而來。珀西在《中國詩文雜著》的前言部分寫道:“中國人在許多方面判斷力和審美力被認為是低下的,在園林藝術和關于道德、真理的認知方面尚值得尊敬。這些篇章將讓讀者在以上兩個方面自己做出判斷。”①Thomas Percy, Miscellaneous Pieces Relating to the Chinese, Vol.I, A3.London: R.and J.Dodsley, 1762.盡管珀西看輕中國的文學藝術,對中式園林卻抱有好感。他曾給一位經營中國花園的朋友寫信說自己喜歡各式各樣的中國園林,除了彎彎曲曲的橋梁。《中國詩文雜著》第二卷中收錄的兩篇文章都是有關中國造園藝術的,第一篇是英國著名建筑師錢伯斯(William Chambers, 1723—1796)寫的中國園林的設計布局,第二篇是耶穌會士王致誠(Jean Denis Frere Attiret, 1738—1768)對北京皇家園林的介紹,此為珀西的新譯文,較之前斯潘塞(Joseph Spence, 1699—1768)的譯文更為充實。最后一篇翻譯了耶穌會士李明(Louis Le Comte,1655—1728)對皇太后六十壽誕慶典的描述。

八篇文章中有七篇均為其他人現有中國主題作品的重印或重譯,從珀西選編的文章和基調來看,他對待中國文化并不完全站在如18世紀歐洲大陸“中國熱”浪潮中通常的仰慕者角度,而更愿意將自己視作客觀的評論家,自認為能夠冷靜地評論中國文化。前輩學者范存忠先生在《中國文化在啟蒙時期的英國》一書中曾有專章介紹過珀西及其中國研究,但主要是分析其《好逑傳》的翻譯特點,對《中國詩文雜著》論述較為簡略,關于這篇中國語言文字的論文僅有寥寥數語。②參閱范存忠:《中國文化在啟蒙時期的英國》,南京:譯林出版社,2010年,第168—183頁。事實上,文集中第一篇關于中國語言的論文由珀西親自撰寫,尤其能體現他對這門東方語言和中國文化的思考。下文主要以該論文作為研究對象,以此為個案對所折射出的18世紀英國本土學者對中國語言的認識做一分析。

二、珀西對中國語言的認識

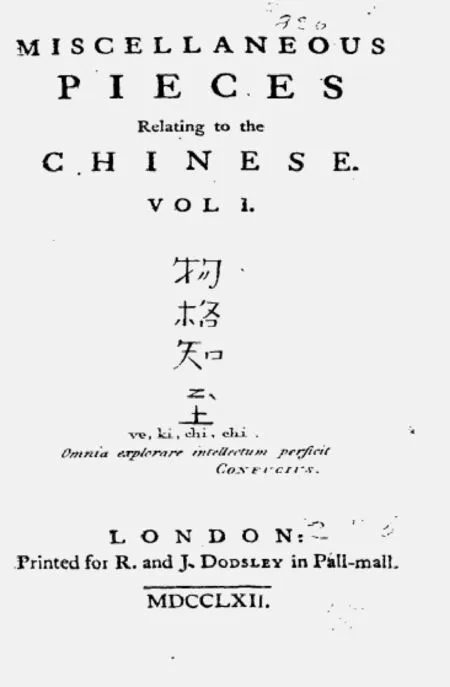

《中國詩文雜著》的封面(見圖1)出現了四個漢字,似乎意在向讀者表明這是一部與中國有關的著作。標題下面刻有四個漢字“物格知至”,標注了注音“ve, ki, chi, chi”和對這句話的解釋,并說明這是孔子的話。

圖1 《中國詩文雜著》封面

正文前還有一個漢字表(見圖2),里面列出了19個漢字及注音,前面14個漢字③表格中“舌”字出現了兩次,實際共有13個漢字。在第一篇有關中國語言的文章注釋中涉及,珀西說這是德國學者巴耶爾(T.S.Bayer, 1694—1738)在《中國博覽》(Museum Sinicum)一書中為好奇的讀者們所提供的中國文字的樣字。后面5個漢字以“單”字為例介紹中國的反切發音法,即切“大”字的聲母與“男”字的韻母得到“單”字的讀音。

圖2 《中國詩文雜著》字表

下表為筆者整理后的漢字表(見表2),并在巴耶爾《中國博覽》所提供的字表中分別找到了前面14個對應的漢字。顯然,巴耶爾的作品為珀西提供了不少關于中國文字和語言的認知和分析素材。

表2 珀西《中國詩文雜著》附錄漢字表①此表為筆者據原書表格摹寫。

珀西自己寫的《論中國的語言和文字》被放在第一篇的位置,可以說也是文集中最為醒目的一篇。這篇文章雖然不長,但對漢語的主要特質均有所涉獵,包括語音、詞匯、文字、口語與書面語、方言與共同語等要素,唯獨沒有提及語法。這極有可能是由于珀西本人不通漢語,依賴二手材料,故只能從語言本質進行總體概述,而無法對漢語內部的語法結構進行分析總結。

1.語音

珀西提到漢語詞根很少,精簡到只有350個單音節單詞(這其實是巴耶爾書里的說法,杜赫德的說法是330個)?杜赫德采用的可能是葡萄牙耶穌會士安文思的說法:“中國語言是所有語言中最簡明的,它由三百二十個單音節組成。”參見安文思著,何高濟、李申譯:《中國新史》,鄭州:大象出版社,2004年,第49—50頁。,但由于每個音節在發音時具有多重變化,故而產生多重含義,導致這種語言的數量極為龐大。他介紹說在華傳教士采用拉丁字母來標注漢字,用某些符號來表示發音中不同的變調、送氣音、升調和降調,以此來區分同一個字的多種含義。①參見Percy, op.cit.,原書第28頁注釋【B】。

關于漢語的元音,珀西借用法蘭西學院一位院士的觀點,即漢語保留了法語的12個元音,即a、è、ê、e、i、o、ou、u、ang、ing、ong、ung。在最后四個元音中,漢語的鼻腔送氣音比法語要重,這是兩種語言的重要區別。②Ibid., p.22.

此外,漢語還發展出了一種元音,發音非常簡單,對歐洲人卻十分陌生,葡萄牙人在描述漢語詞匯時,稱其為“Usto”:它像是從肚子里喊出來一樣;這個音很難用書面進行描述,總是獨立發音,不與任何元音或輔音一同出現。

關于輔音,珀西說根據巴耶爾和杜赫德的材料,漢語只有12個簡單輔音,每個都是輕聲送氣音。除了一個輔音“ts”外,輔音大多成對出現,且都是送氣音,導致聽上去像是有22個音。漢語中沒有兩個不同的輔音與一個元音連用的情況,且每個音節最多只有一個輔音。

與17、18世紀歐洲人對漢語語音的觀點一致,珀西也指出漢語中沒有“B、D、R、X、Z”這幾個西方語言中常見的音。我們知道,漢語沒有濁音,因此西文字母里的“B、D、G”在漢語里是沒有的,“R”音是在西方語言中發小舌顫音,官話里也確實不存在。中國人若想發出這些西文字母的音,就不得不做出調整,用漢語中相近的發音來模仿。珀西說“dz”的發音,在“I-tse”一詞中能夠聽到,因其發音一般為“I-dze”。然而,中國人雖能勉強說出“I-dze”,卻無法發出“da、de、di、do、du”或者“za、ze、zi、zo、zu”這些音。

文中借用杜赫德介紹過的歐洲在生理學方面的研究發現來試圖說明中國人的牙齒構造與歐洲人的不同,造成了他們發不出來某些西文字母的音:“他們牙齒擺放的方式與我們的不同:上排牙齒十分顯眼,有時落在下嘴唇上,至少也會落在下齒齦上,而下排牙齒則向內收;上下齒齦則與Magalhes, 1609—1677)認為中國人使用的字有五萬四千四百零九個,衛匡國(Martino Martini,1614—1661)、曾德昭(Alvaro Semedo, 1585—1658)、沙守信(Emeric de Chavagnac, 1670—1717)等認為漢字數量達六萬,利瑪竇(Matteo Ricci, 1552—1610)覺得在七萬左右,李明、馬若瑟、晁俊秀(Francois Bourgeois, 1723—1792)說有八萬多個。神父們對漢字總量的記載出入頗大,這多半是受到了他們當時所見的中文字典所收字數的影響,如《海篇》收字55665個;《篇海》⑤即《類玉篇海》,金代第一部大型詞典。收字62236個;《正字通》收字33549個;《康熙字典》收字47035個等。杜赫德《中華帝國歐洲人類似很少碰觸。”③Ibid.在珀西看來,由于中國人生理上的缺陷,以及漢語天生缺乏某些音素,使得來華傳教士在教中國人學歐洲語言時遇到了很大的挑戰,不僅要讓他們學會把西文單詞讀成一個連貫的讀音,還要用漢語中相近的詞匯來替換那些發不出來的音;但在涉及地名或宗教的詞匯時卻必須要保留原來的西式發音,因此造成如按漢語的習慣讀這兩類詞會非常奇怪。他模仿某些單詞的中國式發音,嘲諷中國人學西方語言的窘況:“你們一定很想知道,當中國人念(這些地名)的時候,它們聽起來多么奇怪。Europa(歐洲)變成了Yeu-lo-pa,Asia(亞洲)念成了Ya-sy-ya,Africa(非洲)讀成了 Ly-vi-ya,而America(美洲)讀成了Ya-me-li-kya。宗教術語的處理則更加困難,如Maria只能對應Ma-li-ya;Crux對應Culu-su;baptizo對應pa-pe-it-so;spiritus對應su-pili-tu-su;Christus對應Ki-lu-su-tu-su……”④Ibid., p.25.

2.詞匯

珀西說從杜赫德的書中得知漢字數量驚人,中國最大的字典收字數據說高達八萬之多。這一點在當時很多來華傳教士的相關論述中能找到類似看法。他們普遍認為漢字的總數量在五萬到八萬之間,這和歐洲的字母語言比起來,如同天文數字般令人驚訝。如安文思(Gabriel de全志》中對漢字數量的估算就來源于傳教士提供的信息。

珀西指出有些漢字一個字就能代表一個詞,甚至一整句話。他將歐洲語言與漢語做了對比,假如英語的每個單詞,算上不同的意義,組成復合詞,與小品詞、形容詞、動詞連用,加上性、數、格等變化,也就是把每個詞在不同情境下的變化都算作一個新詞,加上已經過時的詞和與之相關的詞,如此所得英語詞匯的總數才不至于同漢字數量相差太多。

面對數量如此龐大的漢語字詞,學習者實在容易產生沮喪之情,不過他也安慰讀者,根據來華傳教士的經驗,只要掌握八分之一就能滿足日常交流。在中國,即使最博學的人也認為能精通其中半數便已足夠。①Percy, op.cit., p.19.

3.方言與共同語

文章說中國全境幾乎與歐洲相當,因此境內方言眾多,但在朝廷和官員之間通行一種被稱為“官話”的口語。不過,他也明確指出“官話”不僅通行于官場,也是中國北方省份普通百姓使用的母語;南方諸省平民則使用當地方言。珀西說本文討論的漢語不是中國各地方言,僅限于“官話”,這相當于中國的共同語。

4.口語和書面語

珀西指出漢語口語發音數量稀少、長度短小,是一些既無曲折變化又無復合構成的單音節。與之相對,漢語的書面文字,數量之廣博,結構之復雜,令人咋舌。有些漢字中包含的活力與智慧,希臘語也難與之比肩。

他明確注意到了漢語的口語與書面語脫節的這一特點,他說雖然中國人日常交流并無障礙,但在進行文學創作時卻不用官話,也不用其他任何一種口語,而是使用他們的文字,無需單詞和發音即可進行寫作。在珀西看來,漢語口語原始粗俗,全無教養;書面語已經進行了一番改良,漢字就是為閱讀而創制的,與口語毫無聯系。

5.文字

文章的重點在于論述漢字。

珀西首先回顧了人類文字的發展歷史,從象形文字到表意文字再到字母文字。他認為原始人類生活在自然環境中,必然缺乏抽象概念,只關注具體事物,對這些事物的簡單模仿就形成了最早的文字形式,也就是圖畫或者象形文字。隨著人類智力的提升,象形文字也經歷了一個從單純以圖畫代表文字到用抽象符號表意的發展過程。珀西認為,埃及人富有創造力,因此文字已經發展到了抽象符號的階段。這種符號出現后,使用便捷,迅速占據主流,圖畫就逐漸讓位于字符。珀西在文中仍將漢字視為未開化、未脫離原始階段的文字,他說中國最初的文字是象形文字,到現在還保留有原來古代寫法的痕跡。這一點,在表示“太陽”和“月亮”的字符中展露無遺:太陽和月亮起初在漢字中是仿照自然的事物,代表太陽,代表月亮,而按照現在中國人橫平豎直的書寫方法,則分別是和。②Ibid., p.9.

珀西指出現在漢字是表意文字,他認為這種文字就像其他國家的單詞和字母,是概念的直接表達。在他看來,中國人從未掌握用字母來給文字注音的方法。“漢字的創制者并沒有能為口語發明一套字母表,只在不斷發展這種文字的書寫系統。”③Ibid., p.9-10.

用珀西的話來說,語言原本是十分質樸又極其簡練的,而掌握這套費時的中國文字系統,中國人卻要用大段時間——“人生中最好的、最充滿活力的時光”——去學習讀寫。他強調漢字書寫的根本缺點:“漢字書寫所必需的知識與技能很難迅速掌握,要在這復雜的書寫體系中登峰造極,需要花費太多的時間和精力,等到他們真正掌握了,也沒時間沒能力去進一步提升造詣了。”④Ibid., p.13.珀西甚至由此認定中國各門學科發展緩慢也歸咎于此。掌握、傳承數量高達八萬的漢字嚴重阻礙了中國書寫方式的發展,并且造成中國人習讀漢字費時費力,進而影響到對其他學問的探索和鉆研。

從以上論述可見,珀西對中國語言文字的態度帶有一定的負面性,不僅堅持認為漢字書寫體系明顯比歐洲字母文字系統低下,而且還借此延伸到論證中國文化在某些方面的低下,“歐洲的科學相較于中國更為發達,這一點傳教士已經令中國人心悅誠服。但并未能讓他們意識到,這種差異是書寫方式的本質不同導致的。即使能做到這一點,也要讓他們明白,除了采用歐洲字母和歐洲語言外,若想自助別無他法。”①Ibid., p.15.

盡管有這樣的負面看法,但文中也能看出珀西對漢字的認識也存在一定矛盾性。一方面他反復闡述中國語言與歐洲字母語言相比的那種天然劣勢,特別是在語言學習的便捷程度上有相當的欠缺;另一方面他又不得不承認中國人的書面表達完全靠漢字承載,漢字與書面的知識相互交融。如棄之不用,會令他們盡失學問。珀西甚至直言不諱地反對某些英國作家欠妥的觀點,②即英國海軍準將安遜(George Anson),他曾于1742年、1743年兩度率軍艦闖入廣州城外河面,并在廣州和澳門停留了10個月左右,與當地商人和官員有過不愉快的交涉。后來隨船牧師理查德·瓦爾特(Richard Walter)根據安遜的筆記和其他材料整理出版了《環球旅行記》(A Voyage Round the World),其中就有關于漢字原始,落后于字母文字的觀點。他說如非要強迫中國人像某些民族那樣改用字母文字來表達口語,反而可能會使他們退回到蒙昧狀態。

珀西反復闡述漢字不如字母文字方便易學,但也承認與當時已經難以解讀的埃及象形文字相比,漢字似乎不會有失傳的危機。其中一個重要原因就是埃及文字始終僅為一小部分人所掌握,普通民眾并沒有斷文識字的機會;而在中國任何人都可以學習漢字,并通過大量的典籍、字典、文學作品等將其不斷傳承下去。“漢字延續數千年,歷經朝代變遷、外敵征伐;蠻族入侵者對其視而不見,國內暴政者將其百般禁絕,卻仍能存活至今,而且很可能永久存續”。③Percy, op.cit., p.17.他甚至做出了這樣的推斷,中國文明已經延續了四千年,只要中國文明沒有滅亡,漢字也將隨之存在。

珀西通篇在談及中國語言文字時正面評價不多,亦有幾處矛盾的論述,然而文中也流露出他對中國社會及文化中某些優于歐洲方面的肯定,比如毫不吝嗇地對中國人重視知識的傳統,以及對科舉選士制度表達了贊嘆之情。據他所言,中國文人如同貴族一樣受人尊敬,無論出身多么鄙陋,也可以憑借學識平步青云身居要職;一旦文人子弟忽略了去培養父輩們賴以顯達的學識,那么很快就會家境敗落,籍籍無名。他說知識和學問在中國是如此尊榮,所獲得的回報又如此豐厚。他駁斥了某些作家荒唐的觀點,即漢字中蘊含著玄機,在中國僅有名門望族才掌握,普通人絕無機會獲知和學習,他說:“恰恰相反,世界上沒有第二個國家像中國這樣,社會最底層也能登堂入室,世襲權貴則少之又少。中國的政府雇員都是憑文學才能選拔,而這些職務往往為普通人所得。”④Ibid., p.20.這從一個側面反映了珀西內心對歐洲世襲貴族把持政權,而真正有才能的平民卻難以施展抱負的不滿。

三、珀西與同時代英國人的漢語認識之比較

歐洲人對漢語的認知是一個漸進的過程。16世紀隨著新航路的開辟,早期到過中國沿海的少數葡萄牙人和西班牙人的報告或信札對漢語有了零星的描述,這些后來都成為16世紀最重要的漢學著作《中華大帝國史》⑤參見門多薩著,何高濟譯:《中華大帝國史》,北京:中華書局,1998年,第112頁。的素材來源。事實上作者門多薩(Juan Gonzalez De Mendoza,1545—1618)本人并沒有學過漢語。真正進入中國內地并學習漢語的是以羅明堅(Michele Ruggieri,1543—1607)、利瑪竇為代表的耶穌會士。為學習便利,傳教士嘗試用本國語言的字母為漢字注音、拼讀和轉寫;同時借用拉丁語法的概念、范疇、框架來描寫、歸納漢語的語法規則,為漢語草擬出框架性的語法體系,從而在客觀上推動了歐洲語言與中國語言的接觸交流,并產生了相互滲透和影響。他們學習漢語的規模和成就開創了西方漢學史上西人漢語研究的先河。

如以1687年法籍耶穌會士入華為界,可將來華傳教士的漢語研究分為兩個階段,第一階段以羅明堅、利瑪竇、金尼閣(Nicolas Trigault,1577—1628)等第一代和第二代耶穌會士為代表,主要貢獻是創制了最早的漢語拼音方案,編撰了最早的漢語與歐洲語言對照的詞典,以及對漢語語音和語法有了開拓性的研究。第二階段以法國耶穌會士為代表,包括第三代和第四代的馬若瑟、劉應(Claude de Visdelou, 1673—1737)、宋君榮(Antoine Gaubil,1689—1759)、韓國英(Pierre-Martial Cibot, 1727—1780)、錢德明(Joseph-Marie Amiot, 1718—1793)等人,開始有了對漢語較為深入的專門研究,對漢語的特征和規律提出了自己的見解,出現了有代表性的雙語詞典和文法書。同前人相比,研究已有實質性的進展。

隨著傳教士有關中國語言的作品不斷傳回歐洲,也激發起歐洲學術界一些人的興趣與關注,開始孕育出一批本土的漢語研究者。因此可以說西方人對漢語的研究其實是在兩個地域一先一后展開的,一個是在以來華傳教士為主體的中國及周邊亞洲地區;一個是以本土學者為主體的歐洲大陸各國。這批學者,某些人甚至可稱作是早期的漢學家,如德國的繆勒(Greiffenhagius Andreas Müllerus, 1630—1694)、門采兒(Christiano Mentzelio, 1622—1701)、巴耶爾、基歇爾(Athanasius Kircher, 1602—1680),法國的傅爾蒙(Etienne Fourmont, 1683—1745)、弗雷烈(Nicola Fréret, 1688—1749)等人,盡管他們從未到過中國,也不會漢語,但著作中所提供的中國信息包括中國語言的知識卻相當豐富。這是因為他們中有的人與來華傳教士保持通信往來,有的人手里就掌握著傳教士寄回的研究手稿或中國書籍,這些有利條件使得他們在自己原有的歐洲知識體系內將所得到的有關中國的信息和材料進行了重新闡釋和取用,并努力嘗試上升到學術研究的高度。當時歐洲盛行的語言學觀念也以各種形式影響這些學者,并滲透到他們對漢語的看法和分析中。

相較于意大利、法國、德國等有著傳教士漢學傳統的歐洲大陸國家,當時的英國是新教國家,在19世紀以前沒有向中國派出過長期駐華的傳教士,只有一些零星的商業接觸,并不是歐洲中國知識的源泉和集散地。當時英國人的中國知識大多來自轉譯的傳教士漢學作品,他們能接觸到的最新的漢語知識也遠不及歐陸。在此背景下,英國作者關于漢語的原創性研究內容少之又少,多以轉述傳教士的材料或者德法等國學者的作品為主。當時來華的英國人以偶爾途經到訪的商人、海員、軍人為主,基本不懂漢語,在發表的游記或報告中談論漢語時以對這種語言的總體印象為主,更關注日常交流的口語,以及漢字、語音、詞匯等表面現象,沒有觸及過語言的深層結構(如1793年以前相關文章中無人談及漢語語法問題)。

例如,在珀西之前,英國海軍準將安遜(George Anson, 1697—1762)1742—1743年曾短期到過廣州,他的旅行筆記被整理后于1748年出版。書中的一個最重要的觀點就是認定歐洲的字母文字要優越于漢字,但中國人卻對這種“神賜的發明”置若罔聞,固執地沿用那種“令人迷惑”的書寫符號,并且嘲弄由于漢字的“粗劣和非模擬性”造成了中國文學成為一種“固執和荒謬的范例”,①Lord George Anson, A Voyage Round the World.Complied from his papers by Richard Walter.(London: John and Paul Knapton,1748) London: J.M.Dent & Sons Ltd., 1911, p.376.從而進一步質疑中國科學技術和歷史文明的悠久性。這反映了他把漢字的原始性與文化低劣性相關聯的極端思想。有學者指出,安遜雖然不是西方把漢語缺乏字母系統和漢字的“粗劣”與中國文明的停滯聯系起來的第一人,但他的游記中關于中國的“妖魔化”記述,在西方卻極有影響,成為許多持相同觀點的西方人引證的對象。②葉向陽:《英國人的漢語觀與中華文明的優劣說——17、18世紀旅華英國人對漢語的認識與評價》,《國際漢學》第25輯,第339頁。

英國東印度公司的官員查爾斯·F·諾伯(Charles Frederick Noble)曾于1747年、1748年來華,在廣州住過六個月,期間跟一位會英文的中國商人學過一點漢語的日常口語。他后來出版了一部游記《東印度群島航海記》(A Voyage to the East India in 1747 and 1748, 1762)。因為他個人短暫的一點漢語學習經歷使得這部作品成為1793年馬戛爾尼(George Macartney, 1737—1806)訪華前談論漢語最多最全面的英國游記。諾伯的漢語觀主要是漢語大部分是單音節詞,基本字大約為230個,但同樣的字因為有不同的聲調、輕重使得意義有所區別,造成實際漢字的字數成倍增長。③Charles Frederick Noble, A Voyage to the East India in 1747 and 1748.London, Printed for T.Becket and P.A.Dehondt, 1762,pp.264-266.他也指出漢語沒有字母,每個漢字就是一個字或者一個詞,因此共有約兩萬四千個字。西方語言用字母連起來形成一個詞對中國人來說如同一個謎。中國人把人生的大部分精力都耗費在學習識字和寫字上。

安遜的書比珀西的早十幾年出版,諾伯的書與珀西的同一年出版,里面對漢語的論述可算是馬戛爾尼訪華前英人著述中很有代表性的。如果對照安遜和諾伯書中所描述的漢語情況,可以發現他們三位的觀點有著不少相似之處:第一,都認為漢語不是字母文字,并且由此認定中國語言比歐洲語言原始低下,甚至推導出中國科學文化落后于歐洲的結論;第二,都指出了漢語的單音節性,同音字眾多造成大量歧義;第三,都提到了漢字數量驚人,學習漢字費時費力。然細究下來,珀西的這篇文章可算是其中有些新意的作品,雖然他的基本論調與當時英國國內主流的漢語觀相近,但文中卻反駁了安遜粗暴提出讓中國人放棄自創的文字,像有些民族那樣從口語到書面語都完全改用字母文字的想法,反而明確指出如果中國人不用漢字會使他們的學術、文學與知識失傳。他表示中國人沉醉于漢字的悠久歷史,依賴于這樣的書寫方式去進行文學創作,卻忽略了由此帶來的巨大弊端,即耗費冗長的時間與精力去學習漢字,錯過了具有探索精神最甚的大好年華,無暇習得新知,阻礙了中國人創造力的發展和各門學科的進步,故而要盡快改進中國語言的書寫方式和書面創作。珀西進而提出他所謂改變中國語言弊端的方法:要讓中國人意識到漢字的缺陷和字母表的優勢,正因為漢語口語與書面語是兩套系統,因此已然仍停留在原始狀態的口語就無需考慮改革,而在書面系統中讓中國人與漢字決裂,去接受一門新的語言,像希臘語那樣內容翔實,像一些現代語言那樣簡明精確,通過這樣的系統交換,中國人必能獲益匪淺。①Percy, op.cit., pp.11-15.

結語

可以說,無論是安遜、諾伯,還是珀西,或是對中國感興趣的其他18世紀的英國學者,都很難在他們所處之時代對這門全然迥異于歐洲語言的東方語言做出全面、公正和深入的評判,這與當時英國人幾乎無人真正掌握漢語、缺乏足夠的漢語資料有關,僅憑一鱗半爪的旅行印象或是道聽途說的二手資料就開始加以描述渲染,自然不能像19世紀的專業漢學家或語言學家那樣對漢語進行更為科學的分析和縝密的思辨。

作為一個從未到過中國、完全依靠二手材料來了解和認識中國的學者,珀西通過大量閱讀有關中國的作品逐步形成了他獨特的對待中國文化和中國語言文字的態度。這篇《論中國的語言和文字》的論文,既凸顯了珀西跟隨當時主流評論對漢語有所輕視的態度,同時也體現出他沒有人云亦云,進行了一定的批判性思考。在這樣的論述中,既有客觀分析,也有文化誤讀,這些可貴的認知經驗為英國漢學進入發展期,專業漢學家對漢語進行更深入和科學的分析打下了基礎,因此這樣的個案研究對于我們了解18世紀中期英國學者是如何在有限的二手材料中建立起自己的中國語言觀和中國文化觀有一定的啟發。