張瑞圖書法一生

王炫藝(廈門大學藝術學院,福建 廈門 361005)

又號長公、果亭山人、芥子居士、白毫庵主、白毫庵道者等,福建晉江(今福建泉州人。生于明穆宗隆慶四年(1570)二月,卒于莊烈帝崇禎十四年(1641)三月,年七十二歲。神宗萬歷三十一年(1603)癸卯,張瑞圖應鄉試考中舉人,萬歷三十五年(1607)丁未,時年三十八歲的張瑞圖以殿試第 三名(探花)獲進士出身,初授翰林院編修,后以禮部尚書入閣,晉建極殿大學士,加少師。時人將邢侗、張瑞圖、米萬鐘、董其昌并稱為晚明“善書四大家”。

中國書法與繪畫藝術源遠流長,體大脈深,它們同起源于原始符號,同在華夏文明的土壤中滋衍。在發展中使用相同的筆墨紙硯,均以線條為基礎造型手段,追求共同的筆墨技巧和抒情寫意的審美意趣。它們雖為兩個獨立的藝術門類,皆有陰陽剛柔,虛實動靜之妙,有不可言喻之人文表達在焉。數千年來,二者始終相互借鑒,共同發展。書中有畫,畫中有書,相輔相成,相得益彰。也正因此,書畫藝術在諸多中國傳統藝術門類中,仍歷久不衰,欣欣向榮,在世界美術之林中占有重要的地位。

晚明,國運凋敝,政治腐敗,社會陷入一片混亂。閹黨當道,政治形勢一片混沌。宦官魏忠賢擅權肆虐,在熹宗的庇護和放縱下,形成危害朝廷政權的閹黨勢力,殘酷鎮壓反對派及東林黨人,獨攬朝政大權,皇帝形同虛設,如同傀儡。明初“臺閣體”(朱氏皇帝大力提倡書法)盛行,小楷向極致發展;明中朝尚態(偏重于摹仿,注意在字的形態上下工夫)方向發展;明末興起一股批判思潮,書法上追求大尺幅,震蕩的視覺效果,原先的秩序開始瓦解。就是在這樣一個背景下,張瑞圖傳奇坎坷的一生開始了。

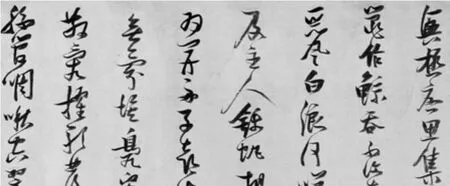

(張瑞圖書法作品)

張瑞圖家境貧寒,自幼借光讀書,心中暗暗下定決心要出人頭地。萬歷三十五年他考上探花,一開始當編修一類的小官。他的躍升,是在天啟年間魏忠賢當政的時候,天啟六年(1626),他晉升為禮部尚書兼東閣大學士,參與樞要,歷任太子太保戶部尚書武英殿大學士、太子太師中極殿大學士、左柱國吏部尚書等職。這一時期,魏忠賢權力熏天。面對魏忠賢的淫威,張瑞圖如女子一般柔弱無骨,又如女子一樣獻媚攀附,所以,他的官職也一路攀升。萬歷末年,圍繞立太子,一方為東林黨,一方為齊、浙、楚三黨,形成了水火不容的黨爭;魏忠賢得勢后,起用齊、浙、楚三黨的骨干,捏造各種罪名,運用各種手段,捕殺和排斥打擊東林黨人,在他周圍形成了一個“閹黨”,其爪牙遍布內閣、六部等各處要津,他還組建了一支太監武裝,控制了大內。朝中那些正直的東林黨人,從沒有停止過對魏忠賢的彈劾和斗爭,不斷被罷官、發配,甚至獻出自己的生命。張瑞圖為了躲避朝中的禍亂,多次托病回老家休養,當朝中的爭斗相對平靜下來,他才返回京城。他和東林黨人沒有什么瓜葛,也想與魏忠賢保持一定距離。這種思想,必然導致他在為官的過程中的不作為和性格上的極度自我壓抑,他不敢發表自己的意見,不做任何事情,甘心情愿做一個庸臣,當一個好好先生。

然而,現實總是不可逃避的,遲早要讓人做出抉擇。張瑞圖最大的污點就是為魏忠賢手書了生祠碑文。當時,“閹黨”分子對魏忠賢感恩戴德,對這個市井無賴出身、目不識丁的大太監極力吹捧,不僅稱他為九千歲,而且把他和孔子相提并論。也是在天啟六年,浙江巡撫上奏,要在西湖邊,為魏忠賢建立生祠,即給活人建祠堂。昏聵糊的熹宗竟然準奏。魏忠賢原先想讓呂圖書寫碑文,遭到婉拒后,才讓張瑞圖書。張瑞圖缺少氣節,貪圖官位,只好揮毫。好在第二年熹宗就死了,他的弟弟接替了皇位,這就是崇禎帝。崇禎帝上臺后的第一件事情就是鏟除了“閹黨”,魏忠賢畏罪自殺。張瑞圖也感到很惶恐,再一次故伎重演,施展自保之術,崇禎元年(1628),竟然連續11次上書,引疾辭歸。在老家呆了一年,張瑞圖已經到了耳順之年,但是,他沒有逃脫災禍,在清算“閹黨”的過程中,由于為魏忠賢生祠書丹這一事實,張瑞圖被列入黑名單,處徒刑三年,但準許他納銀贖罪處,降為平民。

藝術創作必須反映自己的真情實感才會產生強大的沖擊力和生命力,這是藝術創作的基本規律。藝術是一種自主的創作過程,是一個人個性的展現,張瑞圖在書法創作上的確是狂放不羈,直抒胸臆,與他的為官之道南轅北轍,他一改二王的規范,沒有嚴格恪守傳統書道強調的中鋒用筆,往往露鋒人筆,善用側鋒,轉折處并不調鋒圓轉,而是方折直下;他的運筆迅捷,筆畫翻折盤繞,極具飛動之感;在結體上,字取橫勢,一味橫撐,力避平勻,倚側多姿,穩葉見險,別有情趣。

對張瑞圖藝術風格的成因,可以從晚明書學思潮和文化背景中去審視,二王帖學,到了明代,圓熟柔媚達到極致,以至出現了“館閣體”,因此,明末出現了對以二王為代表的傳統書法進行改革的思潮,在這一思潮和文化背景下,能否實現改革和創新,往往取決于一個人的主體意識和個性。張瑞圖取得了成功,形成了自己蝕特的藝術風格。作為宣泄情感、展現個性的書法創作,往往打上作者鮮明的印記,我們可以從他創作的藝術作品中,看到一個真實的“自我”。