唐代開元盛世的邊疆格局及其西北民族關系

——以敦煌遺書P.2555陷蕃組詩為中心

鐘書林

敦煌遺書P.2555“殘詩文集”為一卷重要文書,歷來備受關注,被譽為“今人對敦煌詩卷校錄、研究最富成果者,當推此卷”*徐俊纂輯:《敦煌詩集殘卷輯考》,北京:中華書局,2000年,第686頁。。又經徐俊先生比對,將此殘卷與俄藏Дx.3871《唐詩叢鈔》綴合為一卷。該卷最引人注目者,為“匯錄吐蕃侵略敦煌時代文件,及陷蕃者之詩”*商務印書館編:《敦煌遺書總目索引》,北京:中華書局,1983年,第267頁。。

“陷蕃者之詩”,通稱“陷蕃詩”,是一組組詩,關于這組組詩的詩歌數量,學界看法并不統一,有的認為59首,有的認為72首。有關這組組詩的作者和創作時間,學界分歧也更大。P.2555正面有無名氏的59首詩歌,以及題名《落蕃人毛押牙遂加一拍因為十九拍》詩1首,背面有馬云奇《懷素師草書歌》1首,《白云歌》等13首,圍繞上述詩歌及其原卷署名,學界對于這組陷蕃詩的作者,主要有以下幾種代表性的說法:一是《胡笳十九拍》的作者,自稱落蕃人的毛押牙;二是《懷素師草書歌》的作者馬云奇;三是懷疑前兩種說法,但也提不出信實可靠的作者。

一、陷蕃組詩作者的初步推測與落蕃的大唐使團

1.陷蕃組詩為同一位作者。

籠統說來,這組陷蕃詩,無論認為總量是59首,還是71首*一作72首,即將馬云奇《懷素師草書歌》算入。,一般都認為正面佚名詩59首,與背面佚名詩12首,詩歌風格大致相近*潘重規、柴劍虹等先生,認為正面59首與背面12首均是同一位作者。請參閱潘重規:《敦煌唐人詩集殘卷研究》,《敦煌學》第十三輯(1988年);柴劍虹:《敦煌伯二五五五卷“馬云奇詩”辨》,《中華文史論叢》1984年第2輯。。除此之外,還有兩個方面也具有相似性,值得關注。

其次,正面59首與背面12首在詩歌內容、遣詞造句上相互呼應,聯系緊密。其體現在三方面。

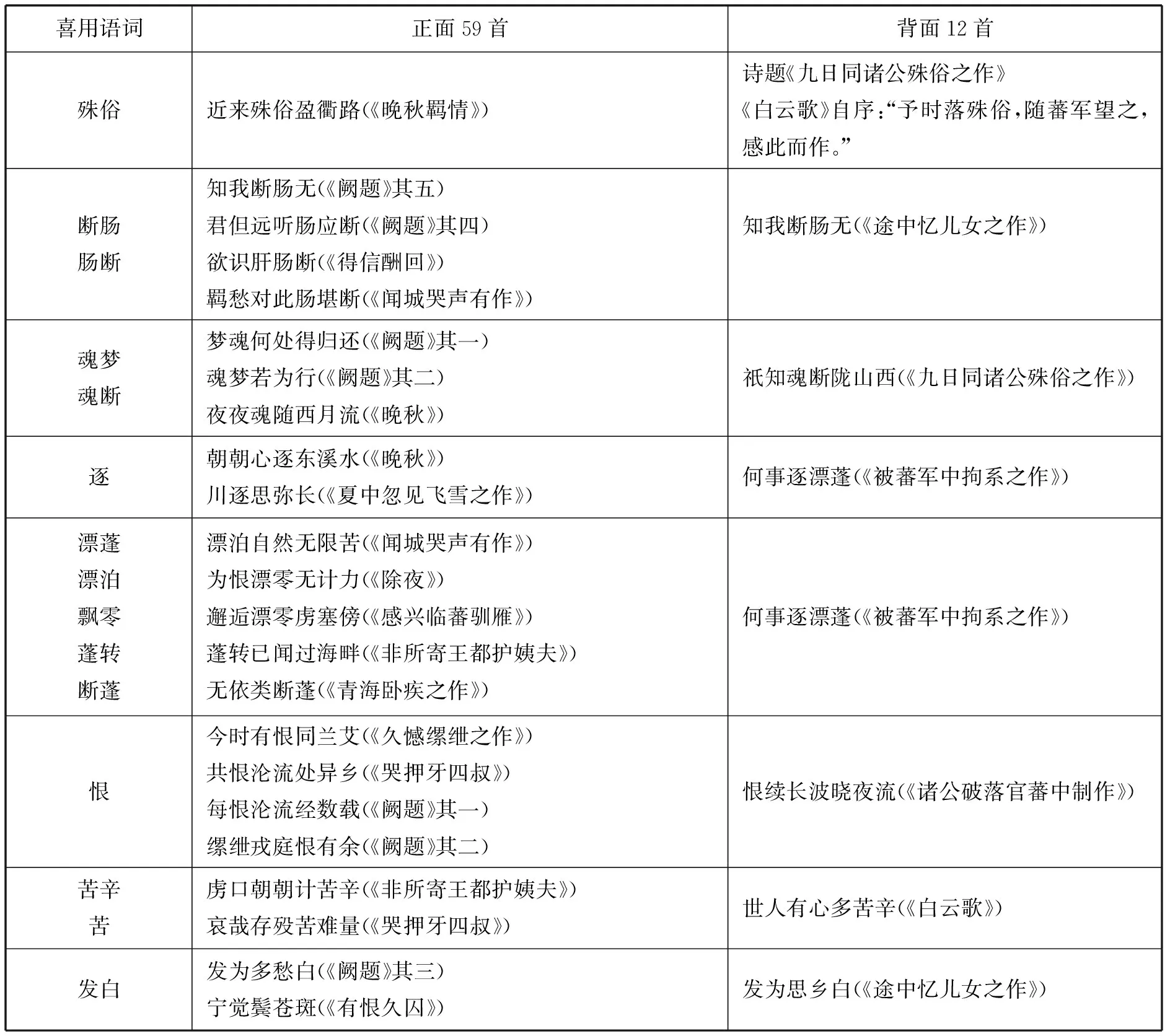

(1)二者所喜用的語詞相同。筆者粗略統計,發現二者之間喜用相同的一些語詞,如果說一二語詞相同,應屬巧合,但這些數量較多的語詞重復使用,不能不說是作者無意識的一種自我重復。這些無意識的重復,即是出于同一位作者之手的明證。筆者從正面59首、背面12首中簡要地擇取一些重復性語詞,以闡明二者之間的密切關系。為閱讀方便,以表格的形式比較如下:

喜用語詞正面59首背面12首殊俗近來殊俗盈衢路(《晚秋羈情》)詩題《九日同諸公殊俗之作》《白云歌》自序:“予時落殊俗,隨蕃軍望之,感此而作。”斷腸腸斷知我斷腸無(《闕題》其五)君但遠聽腸應斷(《闕題》其四)欲識肝腸斷(《得信酬回》)羈愁對此腸堪斷(《聞城哭聲有作》)知我斷腸無(《途中憶兒女之作》)魂夢魂斷夢魂何處得歸還(《闕題》其一)魂夢若為行(《闕題》其二)夜夜魂隨西月流(《晚秋》)祇知魂斷隴山西(《九日同諸公殊俗之作》)逐朝朝心逐東溪水(《晚秋》)川逐思彌長(《夏中忽見飛雪之作》)何事逐漂蓬(《被蕃軍中拘系之作》)漂蓬漂泊飄零蓬轉斷蓬漂泊自然無限苦(《聞城哭聲有作》)為恨漂零無計力(《除夜》)邂逅漂零虜塞傍(《感興臨蕃馴雁》)蓬轉已聞過海畔(《非所寄王都護姨夫》)無依類斷蓬(《青海臥疾之作》)何事逐漂蓬(《被蕃軍中拘系之作》)恨今時有恨同蘭艾(《久憾縲紲之作》)共恨淪流處異鄉(《哭押牙四叔》)每恨淪流經數載(《闕題》其一)縲紲戎庭恨有余(《闕題》其二)恨續長波曉夜流(《諸公破落官蕃中制作》)苦辛苦虜口朝朝計苦辛(《非所寄王都護姨夫》)哀哉存歿苦難量(《哭押牙四叔》)世人有心多苦辛(《白云歌》)發白發為多愁白(《闕題》其三)寧覺鬢蒼斑(《有恨久囚》)發為思鄉白(《途中憶兒女之作》)

尤其值得注意的是,背面12首中的《途中憶兒女之作》詩與正面59首中《闕題六首》其三、其五的詩句,驚人的相似。《闕題六首》其三開篇兩句詩云:“發為多愁白,心緣久客悲。”這與《途中憶兒女之作》開篇兩句“發為思鄉白,行因泣淚枯”極其相似。試比較如下:

發——為——多愁——白,心——緣——久客——悲

發——為——思鄉——白,行——因——泣淚——枯

首句只有一處不同:一為“多愁”,一為“思鄉”,二者相互映襯,可以形成互文。第二句字義相近、詞性相近,心——行,緣——因,悲——枯,而“久客”與“泣淚”也相互映襯,可以形成互文。

再看《途中憶兒女之作》的三四句“爾曹應有夢,知我斷腸無”,與《闕題六首》其五的三四句“隨時應入夢,知我斷腸無”*《敦煌詩集殘卷輯考》錄作“知我腸斷無”,細審P.2555原卷,作“知我斷腸無”。,第三句一作“爾曹應有夢”,一作“隨時應入夢”,頗為相近;第四句卻完全相同,都作“知我斷腸無”。像以上這些驚人的相似之處,我們很難否定它們不是出于同一位作家之手。

(2)二者語詞表達方式相同。例如同是表達淚水與悲愁,正面59首中的《感叢草初生》詩:“淚與泉俱流”,《晚秋》詩:“斑斑淚下皆成血”、“朝朝心逐東溪水”;背面12首中的《被蕃軍中拘系之作》詩:“淚滴東流水”,二者表達方式近似。又如,二者同時出現對河、海的描述。正面59首中有《聞城哭聲有作》“昨聞河畔哭哀哀”、《非所寄王都護姨夫》“蓬轉已聞過海畔,萍居見說傍河津”;背面12首中有《至淡河同前之作》“緘愁欲渡河”、“到來河更闊”,《白云歌》開篇“遙望白云出海灣”。這些“河”、“海”雖然未必都是指淡河、青海,但從地域上看,也不是完全沒有關聯。

又如,都善于用“云”表達羈愁心緒,正面59首中的《晚秋》詩:“片片云來盡帶愁”、《夏中忽見飛雪之作》詩:“云愁霧不開”、《冬(夏)日野望》:“云隨愁處斷”;而背面12首中有《白云歌》,描敘落蕃者心境的變化。二者略有不同,前者描敘“云隨愁處斷”,云受到落蕃者的心緒而變化,落蕃者是主動者,云是被動者;而后者描敘落蕃者受到白云的感染,心緒隨白云而變化,在白云的變化無常中,詩人逐漸摒去了身系羈押的痛苦,升華到人生變化無常的哲理思考。《白云歌》中作者借詩自白:“余遂感之心自閑”,在白云的感染中,他領悟到“世人遷變比白云,白云無心但紛氤。白云生滅比世人,世人有心多苦辛”,為此詩人最終通徹開悟,將長期的羈旅愁緒放下,頓時灑脫,對前程充滿自信。詩歌末句云:“既悲出塞復入塞,應亦有時還帝鄉。”這一心境,一反此前所反復抒發的還帝鄉遙遙無期的悲苦,體現了作者由于長期羈押而自我遣懷的一種釋然,以及對未來必將回歸帝鄉的一種自信(當然,可能也離不開當時朝廷與吐蕃的反復交涉,詳下文)。如正面59首中《夏日非所書情》末句:“為客已遭迍(屯)否事,不知何計得還家。”《晚秋登城之作》末句:“鄉國未知何所在,路逢相識問看看。”《闕題》末句:“縲紲今將久,歸期恨路賒。時時眠夢里,往往見還家。”均抒發歸鄉前程未卜的憂愁。而《白云歌》卻明言:“既悲出塞復入塞,應亦有時還帝鄉。”自信歸鄉應有期。由此也可以看出在歸鄉情感的抒發上,正面59首與背面12首前后相承的密切關系,由此也更能證實這71首詩應出于同一位作者之手。

(3)二者的家鄉都是長安。有學者否定正面59首與背面12首為同一作者時,曾提過“作者的籍貫不同”的說法,認為正面59首的作者是沙州人,背面12首的作者可能是關中人*伏俊璉:《敦煌文學總論》,蘭州:甘肅教育出版社,2013年,第46頁。。背面12首中的《白云歌》:“殊為節物異長安,盛夏云光也自寒”,“既悲出塞復入塞,應亦有時還帝鄉”,說明作者的家鄉很可能就是長安。但正面59首中,雖然作者一行是從沙州(敦煌)出發,其家鄉實際上也并不是敦煌,而是長安。正面59首中,有《秋中霖雨》詩云:

山遙塞闊阻鄉國,草白風悲感客情。西瞻瀚海腸堪斷,東望咸秦思轉益。

作者身處瀚海,悲感客情,東望咸秦,遙思鄉國。以“鄉國”對比“客情”,以“東望咸秦”對比“西瞻瀚海”,作者客居瀚海邊,闊別鄉國“咸秦”。“咸秦”即秦都城咸陽,唐人多用來借指長安。該義《漢語大詞典》已具,書證以白居易《醉后走筆酬劉五主簿長句之贈》:“出門可憐惟一身,弊裘瘦馬入咸秦。”羅隱《上霅川裴郎中》詩:“貴提金印出咸秦,瀟灑江城兩度春。”均是其例。通觀文意,這首《秋中霖雨》中的“咸秦”,也是指長安。由此可見,背面12首思念家鄉長安,正面59首思念家鄉“咸秦”,即長安,二者所思念的家鄉都是長安。這又從側面說明,兩組詩很可能是同一位作者,都是這位長安人。

(4)二者都特別提及高僧大德。正面59首中《春日羈情》詩云:“童年方剃削,弱冠導群迷。儒釋雙披玩,盛名獨見躋。”有學者據此判定正面59首詩的作者是一位僧人,從小出家,于佛法頗有研究;而背面12首的作者是一位世俗官員,所以他有《途中憶兒女之作》及贈同官之作*伏俊璉:《敦煌文學總論》,第46頁。。若仔細推敲,這一看法也有待進一步討論。

其一,正面59首詩中,同樣也有途中思念親戚、兒女及贈同官之作。《除夜》詩云:“親故暌攜長已矣”,《聞城哭聲有作》更是說:“昨聞河畔哭哀哀,見說分離凡幾回。昔別長男居異域,今殤小子瘞泉臺。”昔日痛別長子,今日又殤夭幼子,這說明詩人是有兒女的,顯然并不是一位僧人。又,詩人還有《非所寄王都護姨夫》一詩,僅從詩題上看,他還有一位姨夫王都護。正面59首的最后是《閨情》二首,僅從詩題來看,作者就是一位世俗之人,僧侶何來閨情的相思呢?《閨情》其一云:“千回萬轉夢難成,萬遍千回夢里驚。總為相思愁不寐,縱然愁寐忽天明。”其二云:“百度看星月,千回望五更。自知無夜分,乞盼早天明。”將相思的愁苦寫得百轉千回,入木三分,足見作者世俗的相思之情深重。綜上可知,P.2555卷正面59首詩的作者不是一位僧人,而是一位世俗官員,這一點與背面12首的作者身份相同。這更說明了正面、背面的作者即是同一人。

其二,《春日羈情》全詩16句,從全詩來看,作者身份也不是僧人,而是世俗官員。因為其中第13、14句詩云:“觸槐常有志,折檻為無蹊。”“觸槐”用春秋時期刺客麑觸槐自殺的典故,此處指自殺,因為詩人身陷戎鄉,備受屈辱,所以說“觸槐常有志”;“折檻”用漢代朱云典故,朱云朝見漢成帝,請賜劍以斬佞臣安昌侯張禹,觸怒成帝,被拉出斬首,朱云牢牢攀住大殿門檻,高聲不止,門檻為之折斷,后世比喻直言諫諍,此處“折檻為無蹊”指詩人身陷戎鄉,無緣面諫天子,空懷忠貞,報國無門。因而從此處可見《春日羈情》作者的政治身份。那么,如何理解《春日羈情》詩中“童年方剃削,弱冠導群迷。儒釋雙披玩,盛名獨見躋”這四句詩呢?此為詩中的第58句,所描述的不是詩人自己,而是贊譽一位與詩人被羈押相處的大德高僧。其中“弱冠導群迷”、“盛名獨見躋”,很明顯是對他人的贊譽之語,一般人是不會如此夸耀自己的。與此同時,背面12首中有一首《送游大德赴甘州口號》詩,《春日羈情》中所贊譽的這位高僧似乎就是這位“游大德”。大德,是年長德高僧人的敬稱。《送游大德赴甘州口號》首句云:“支公張掖去何如”,將這位游大德比擬為支公(晉代著名高僧支遁),這和《春日羈情》中“弱冠導群迷”、“盛名獨見躋”的贊譽相通。因此,既然正面59首中《春日羈情》與背面12首中《送游大德赴甘州口號》所提及的是同一位高僧,那么這71首詩的作者也就可以斷定確實是同一人。

2.組詩作者與大唐使團隨行諸公身份的初步考訂。

組詩的作者是誰?歷來分歧較大。但在組詩中,有不少直接透露作者身份的詩句。《夢到沙州奉懷殿下》,僅從詩題看,作者可以直接奉懷殿下。又詩句云:“流沙有幸逢人主”、“省到敦煌奉玉顏”,“光華遠近誰不羨”、“總緣宿昔承言笑”,可見作者倍受恩寵,同僚羨慕。又《青海臥疾之作》云:“昔時曾虎步,即日似禽籠。”虎步,再現作者昔日的威風,權傾一方。又《晚秋羈情》:“常時游涉事文華,今日羈縲困戎敵。”這是作者的自敘,“文華”指作者的文章才華,“游涉”即漫游、漫步,足見作者才華橫溢,創作自由酣暢。據此可知,作者才情橫溢,絕非泛泛之輩。與此同時,作者的地位之高,還可以通過大唐隨行使團諸公的身份映襯出來。

(1)押牙四叔。正面59首中有《哭押牙四叔*叔,原卷作“寂”,張先堂、李正宇、陳國燦先生等校為“叔”,今徑改。》詩云:“共恨淪流處異鄉”,這位押牙與作者同時被羈押,病逝戎鄉,作者悲痛萬分。“押牙”即押衙,為唐以后節度使府宿值軍衙武官的名稱,這位押牙即是陪同詩人出使、被羈押的軍衙武官。陳國燦先生據此推斷說:“這從另一方面也證實詩人是配有親信押牙作隨員的使臣。”*陳國燦:《敦煌五十九首佚名詩歷史背景新探》,《敦煌吐魯番研究》第二卷,第94頁。這是很有道理的,也由此可見作者的重要身份。

除這位押牙四叔外,據背面12首詩顯示,還有其他“諸公”,這些“諸公”均系詩人的隨行人員,而且地位非低。其中有兩首詩《九日同諸公殊俗之作》《諸公破落官蕃中制作》,僅從詩題來看,與作者隨行的是一個團體,都是當時唐朝的政府官員。僅從《諸公破落官蕃中制作》詩題來看,這些人與作者一起被羈押蕃中,淪為落蕃人。根據其他詩題顯示,這些人的官位都不低。具體說來,可考的有以下幾位:

(2)田判官、向將軍。此據詩題《俯吐蕃禁門觀田判官贈向將軍真言口號》。俯,項楚先生說:“‘俯’當作‘附’,下奪‘近’字。‘附近’為靠近之義。”禁門,即宮門。據此可知此詩的創作地點:靠近吐蕃宮門。其詩“說相未應驚燕頷”,“燕頷”為漢代班超典故。《后漢書·班超傳》記載,班超自幼即有立功異域之志,相士說他“燕頷虎頸”,有封“萬里侯”之相,后奉命出使西域三十一年,陸續平定西域各國的變亂,官至西域都護,封定遠侯,成為東漢名將后以“燕頷”為封侯之相。作者以此來夸贊這位向將軍,向將軍也隨作者奉命出使,被羈押吐蕃,作者借用班超的典故既是夸贊向將軍,也是對向將軍的勉勵,期望他能像班超那樣在遠離故國的土地上建立豐功偉業。所以,典故委婉含蓄,頗具深意。又,詩題曰“真言”,“真言”指佛教經典的要言秘語,此處作世俗用,即要言秘語,這秘語就是“燕頷”,作者似乎借機鼓動向將軍能夠仿效班超,在異域有所軍事行動。

(3)鄧郎將四弟。此據詩題《贈鄧郎將四弟》。詩云:“把袂相歡意最濃,十年言笑得朋從。憐君節操曾無易,只是青山一樹松。”前兩句敘說作者與鄧郎將四弟的交情最深,相交時間長達十年之久。后兩句贊揚他節操忠貞,宛如青山之松。這與上一首《俯吐蕃禁門觀田判官贈向將軍真言口號》“看心且愛直如弦”,意思相近。“直如弦”,像弓弦一樣直,比喻為人正直,以此稱譽向將軍。結合這兩處來看,在“諸公”被羈押期間,不免遭受吐蕃的威逼利誘,但鄧郎將四弟、向將軍等,堅守節操,不為所動,作者以此寫詩頌揚。

(3)樂使君。據詩題《贈樂使君》。使君,有兩種含義:一是對人的尊稱;二是指朝廷官員。“使君”指朝廷官員的含義中,又有兩層意思:一是對州郡長官的尊稱;二是對奉命出使的人的尊稱。從組詩隨行的“諸公”身份來看,此處“樂使君”的身份應是朝廷官員,而且是跟隨作者一起奉命出使戎鄉的人。相對于其他“諸公”,其官階可能稍低。

(4)周奉御。此據詩題《題周奉御》。“奉御”一職,在唐代為從五品以上。據《舊唐書·職官志》記載奉御不僅職位非低,而且多由外戚、親信或享有余蔭的子弟擔任。《舊唐書·張易之傳》記載:“(張)易之初以門蔭,累遷為尚乘奉御。”張易之為武則天男寵,曾任奉御職。唐代奉御的這些恩寵,在《題周奉御》詩中也可以得到明證。其詩開篇即云:“明王道得腹心臣,百萬人中獨一人。”稱譽周奉御為當朝皇帝難得的心腹大臣,百萬人中挑一,足見地位之優渥。這位從五品以上的周奉御,作為詩人隨行的使臣,僅據此推斷,詩人的身份和官階必然在周奉御之上,即至少是正五品以上的要員。其具體的姓氏和身份,我們留待下文再來推斷。

二、陷蕃組詩創作背景與唐代開元后期西北民族關系

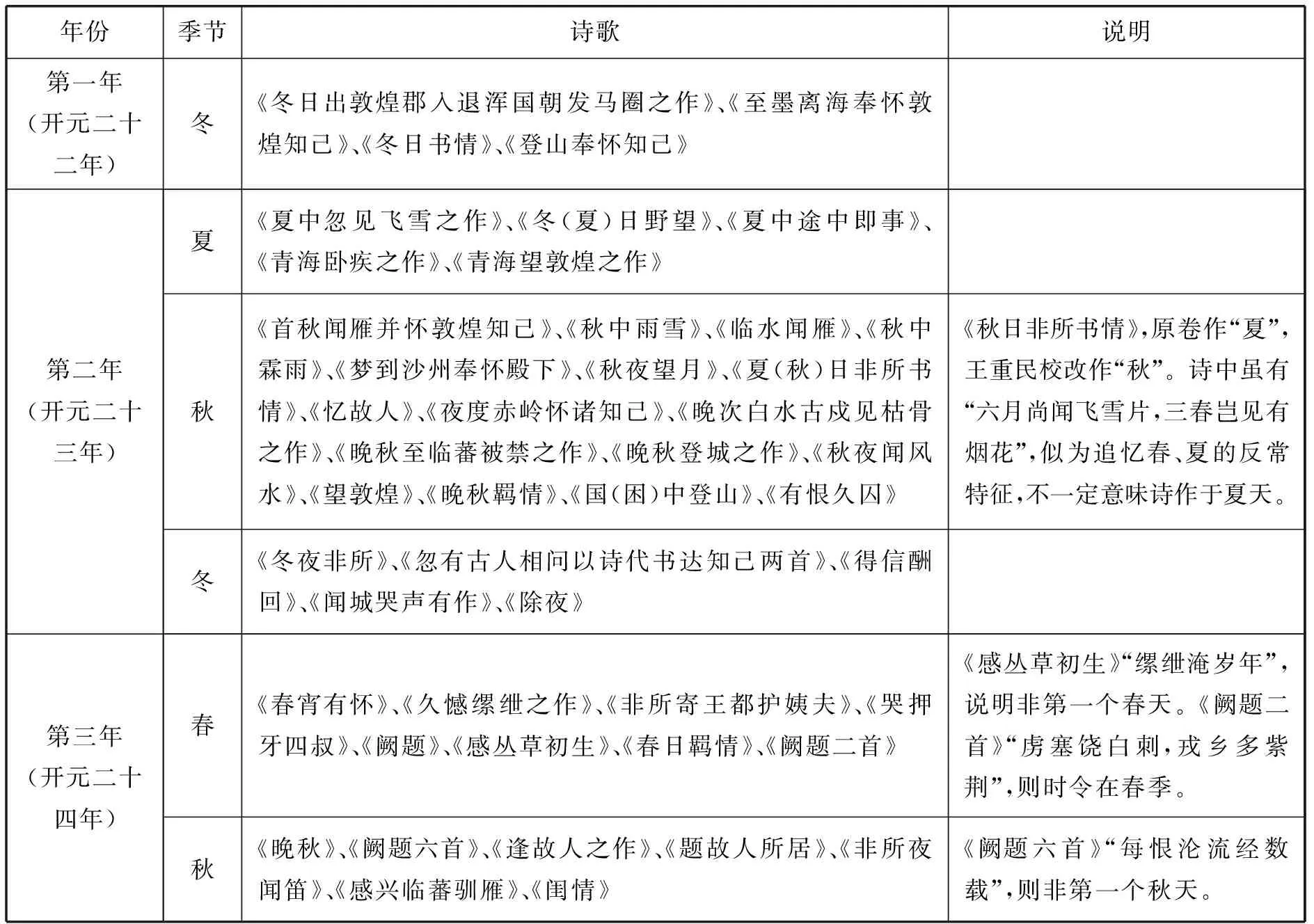

在陷蕃組詩的正面59首中,多有傷春悲秋之作,季節時令變化明顯,從詩歌所顯示的時間來看,這位落蕃使臣淪落在戎鄉長達三個年頭,以其作品順序,依次有《冬日出敦煌郡入退渾國朝發馬圈之作》《冬日書情》《夏日忽見飛雪之作》《夏日途中即事》《秋夜》《首秋聞雁并懷敦煌知己》《冬夜非所》《除夜》《春宵有懷》《春日羈情》《晚秋》等詩作,從冬日出敦煌郡算起,作者在戎鄉分別度過了兩個冬天、兩個秋天。揆之史實,筆者認為組詩的創作時間應當在開元二十二年(734)冬到開元二十四年(736)秋。

詩人在很多詩篇中流露出被羈押的時間之長。僅從詩題上體現出來的,就有兩首:《久憾縲紲之作》《有恨久囚》。《闕題》:“縲紲今將久,歸期恨路賒。”《感叢草初生》:“縲紲淹歲年,歸期唯夢想。”又《晚秋》詩:“戎庭縲紲向窮秋,寒暑更遷歲欲周。”寒來暑往,想到一年又即將過去了,詩人內心痛苦難熬,淚如血下。《闕題六首》其一云:“每恨淪流經數載,更嗟縲紲泣千行。”作者從開元二十二年(734)冬離開敦煌算起,到開元二十四年(736)年秋,共計三個年頭,所以詩中說是“數載”,即虛言有三年的意思。為什么說經歷三個年頭呢?除了作者自敘“每恨淪流經數載”推斷外,還可以從這59首組詩所顯示的時間依次來推斷。這59首詩歌,大體是以時間為序依次編排的,詩中所出現的季節時令依次有:第一年冬;第二年夏秋冬;第三年春秋。

為下文探討方便,我們不妨將這59首詩,按照其季節時令,分入三個年頭之中,詳見下表:

年份季節詩歌說明第一年(開元二十二年)冬《冬日出敦煌郡入退渾國朝發馬圈之作》、《至墨離海奉懷敦煌知己》、《冬日書情》、《登山奉懷知己》第二年(開元二十三年)夏《夏中忽見飛雪之作》、《冬(夏)日野望》、《夏中途中即事》、《青海臥疾之作》、《青海望敦煌之作》秋《首秋聞雁并懷敦煌知己》、《秋中雨雪》、《臨水聞雁》、《秋中霖雨》、《夢到沙州奉懷殿下》、《秋夜望月》、《夏(秋)日非所書情》、《憶故人》、《夜度赤嶺懷諸知己》、《晚次白水古戍見枯骨之作》、《晚秋至臨蕃被禁之作》、《晚秋登城之作》、《秋夜聞風水》、《望敦煌》、《晚秋羈情》、《國(困)中登山》、《有恨久囚》《秋日非所書情》,原卷作“夏”,王重民校改作“秋”。詩中雖有“六月尚聞飛雪片,三春豈見有煙花”,似為追憶春、夏的反常特征,不一定意味詩作于夏天。冬《冬夜非所》、《忽有古人相問以詩代書達知己兩首》、《得信酬回》、《聞城哭聲有作》、《除夜》第三年(開元二十四年)春《春宵有懷》、《久憾縲紲之作》、《非所寄王都護姨夫》、《哭押牙四叔》、《闕題》、《感叢草初生》、《春日羈情》、《闕題二首》《感叢草初生》“縲紲淹歲年”,說明非第一個春天。《闕題二首》“虜塞饒白刺,戎鄉多紫荊”,則時令在春季。秋《晚秋》、《闕題六首》、《逢故人之作》、《題故人所居》、《非所夜聞笛》、《感興臨蕃馴雁》、《閨情》《闕題六首》“每恨淪流經數載”,則非第一個秋天。

由上表可知,第二年春、第三年夏,沒有留下詩作。這是什么原因。詩中沒有透露信息,但從詩人作為落蕃者的身份來推測,很可能他在這兩個時段內被羈押太嚴,沒有太多的人身自由(詳下文)。

為什么說是從開元二十二年冬算起呢?這是筆者結合唐代相關史實所作出的推斷。判斷依據,主要是兩個方面。

其一是開元二十二年唐朝邊關的緊張局勢。陷蕃組詩的第一首《冬日出敦煌郡入退渾國朝發馬圈之作》,僅從詩題來看,此時敦煌尚在唐朝的掌控之中。

無獨有偶,組詩中還有類似的情況。例如《晚次白水古戍見枯骨之作》,此處“白水古戍”中的“白水”也是沿用舊稱。白水,在今甘肅蘭州西北,《舊唐書·地理志三》記載:“漢白石縣,屬金城郡。張駿改白石為永固,貞觀七年廢縣,置烏州。十一年,州廢,于城內置安鄉縣。天寶元年改為鳳林,取關名也。”*劉昫等撰:《舊唐書》卷四十《地理志三》,第1643頁。白水為漢代舊稱,屬金城郡,十六國以后,廢置變遷,數次易名。此段文字中“改白石為永固”有版本白石作“白水”,蓋因白水繞白石城,白水、白石,同地而異名。作者在詩中仍然沿用“白水”舊稱。為應付吐蕃入侵,唐玄宗開元五年(717),郭知運、張懷亮置白水軍。唐代白水戍雖然在白水境內,但并非興建于漢代的白水戍舊址上。所以,詩題曰“白水古戍”,以區別于唐代開元五年置白水戍。二者并非一處,這從“失守時更歷幾春”、“唯余白骨變灰塵”、“漢家封壘徒千所”、“失守時更歷幾春”等詩句也可以看出這處古戍的特征。

綜上,組詩中沿用“敦煌郡”舊稱,恰恰說明組詩的創作時間在張議潮光復敦煌之前。

按,“唐家”的稱呼,早在唐朝建國初年,就已經開始出現,并且伴隨時代的變化,含義也不斷豐富。唐朝初建,唐高祖李淵征討竇建德舊部,范愿等謀求反叛時說:“唐家今得夏王,即加殺害,我輩殘命,若不起兵報仇,實亦恥見天下人物。”(《舊唐書·劉黑闥傳》)此處“唐家”指以唐高祖李淵為首的唐帝國。武周革命后,“唐家”用例漸多,君臣有時還將“武家”與“唐家”相并而提。《舊唐書·外戚傳》記載:

此番唐中宗與大臣的對話中,多次出現“唐家”,其中“武家封建,唐家藩屏”,相并而提。“唐家”即自唐高祖以降李氏家族,“武家”即武周革命以來武氏家族。

又,古代的“家天下”制度,“唐家”無疑是國家的象征。《舊唐書·突厥傳》記載:“開元八年,暾欲谷曰:‘突厥人戶寡少,不敵唐家百分之一。’”此處將“突厥”與“唐家”并提,“唐家”代表的又是李氏所建立的中原王朝。

因此,《晚秋羈情》詩中的“唐家”,不足以成為劃分詩歌創作時間的標志和依據。據此判定組詩作于唐亡之后,更是缺乏依據。

而組詩中有一首《非所寄王都護姨夫》詩,詩題中的“王都護”是詩人的姨夫。這是我們解開組詩創作背景之謎的重要依據。“都護”一職,始于漢代。西漢宣帝時,設西域都護,總監西域諸國,并護南北道,為西域地區最高軍事行政長官。唐朝沿襲漢朝的“都護”一職,權力職責與漢朝相同,且為實職。唐朝置六大都護,以安西、北庭都護最為重要。據《舊唐書·地理志三》“安西大都護府”條記載,唐代安史之亂后,北庭、安西孤立無援,在唐德宗貞元三年(787)為吐蕃所攻陷。此處有《非所寄王都護姨夫》詩,說明當時安西、北庭都護尚在唐朝的控制之下。

又,唐代宗廣德二年(764)吐蕃攻占涼州,敦煌與中原的交往開始中斷。敦煌遺書中所言及的敦煌淪陷,大多以百年概算,即從廣德二年吐蕃入侵河西作為敦煌淪陷的開端,至唐宣宗大中二年(848)張議潮光復,歷時85年,概而言之,即百年。倘若按此推算,組詩的創作時間也必然在廣德二年之前。

依上文討論,作者如此較長時間地被羈困于吐蕃,結合唐代相關歷史文獻來看,似乎以開元二十二年到開元二十四年間最有可能。

唐玄宗開元二十二年,是承平盛世的多事之秋,唐代邊關潛藏著盛世之下的危機。開元二十二年四月,北庭都護劉渙謀反叛亂被誅。一石激起千層浪,劉渙被誅,引起各方震動,唐朝邊關告急。

此前,大唐已與吐蕃、突騎施交惡,攻伐轉劇。據《舊唐書·玄宗紀》記載,開元十五年(727)春,涼州都督王君毚“破吐蕃于青海之西,虜輜車、馬羊而還”,但很快就遭到吐蕃的反擊。同年九月,吐蕃寇瓜州,“執刺史田元獻及王君毚父壽,殺掠人吏,盡取軍資倉糧而去”。同年,突騎施蘇祿、吐蕃贊普圍攻安西,被安西副大都護趙頤貞擊退。同年,大唐委派兵部尚書蕭嵩兼判涼州事,坐鎮涼州,“總兵以御吐蕃”。開元十六年春,安西副大都護趙頤貞在曲子城擊敗吐蕃,同年七月,吐蕃再次入侵瓜州,被刺史張守珪擊破。同年,兵部尚書蕭嵩、鄯州都督張志亮攻拔吐蕃門城,“斬獲數千級,收其資畜而還”,“蕭嵩又遣杜賓客擊吐蕃于祁連城,大破之,獲其大將一人,斬首五千級”。開元十七年,禮部尚書、信安王李祎帥眾攻拔吐蕃石堡城。開元十八年冬,吐蕃派遣使者赴長安請降議和。這次戰爭,長達四個年頭,由于蕭嵩等指揮得當,取得階段性勝利。但吐蕃表面請和,卻與突騎施聯姻,暗中積蓄力量,伺機再犯。對于大唐而言,大敵當前,北庭都護府臨時換帥,為穩定軍心、穩控局勢,不得不煞費苦心。劉渙謀反被誅的詳情,史書不載。當時張九齡任中書令,詔敕文書多出其手。今從張九齡《曲江集》中作于此時期的《敕西州都督張待賓書》《敕安西節度王斛斯書》《敕北庭將士百姓等書》《敕伊吾軍使張楚賓書》等多篇詔敕文書,約略可以睹見當時的緊張局勢。劉渙被誅是在四月,這些詔敕文書集中作于夏初四月、夏中五月。《敕西州都督張待賓書》云:“累得卿表,一一具知。劉渙兇狂,自取誅滅,遠近聞者,莫不慶快。卿誠深疾惡,初屢表聞,邊事動靜,皆爾用意,即朕無憂也。”*張九齡撰,熊飛校注:《張九齡集校注》,北京:中華書局,2008年,第523頁。從敕書看,應是西州都督張待賓向朝廷揭發劉渙罪行,所以朝廷誅劉渙后的第一道敕書頒給了張待賓,敕書結尾云:“夏初漸熱*“夏初漸熱”,《張九齡集校注》作“夏初已熱”,認為與敕王斛斯作于同時(見第525頁)。茲從文淵閣《四庫全書》。從“漸熱”到“已熱”來看,敕張待賓書時間略早。”,在時間上稍早于《敕安西節度王斛斯書》,《敕安西節度王斛斯書》的結尾是“夏初已熱”。安西都護與北庭都護,同為西北軍鎮要職,唇亡齒寒,劉渙被誅,必然驚動王斛斯,所以朝廷緊接著即敕書王斛斯。敕書云:“頃者劉渙兇悖,遂起奸謀。突騎施北來窺隙,會須審察,至竟如何?蕃中人來,未可輕信。但當撫養士卒,而臨事制宜,必先保全,以此為上。”*張九齡撰,熊飛校注:《張九齡集校注》,第523頁。敕書既曉明劉渙被誅的原因,又督促王斛斯注意防御突騎施、吐蕃。之后,才是曉諭北庭將士、部落及百姓的第三道敕書:《敕北庭將士百姓等書》,可見朝廷對安西都護及邊關防御的重視。

劉渙被誅后,西突厥沙陀部落也趁機入境。作于同時期的《敕伊吾軍使張楚賓書》云:“近得卿表,知沙陁入界,此為劉渙兇逆,處置狂疏,遂令此蕃,暫有遷轉。今劉渙伏法,遠近知之。計沙陁部落,當自歸本處。卿可具宣朝旨,以慰其心。兼與蓋嘉運相知,取其穩便。豐草美水,皆在北庭,計必思歸,從其所欲也。卿可量事安慰,仍勿催迫。”*張九齡撰,熊飛校注:《張九齡集校注》,第528頁。蓋嘉運,就是朝廷新任命的北庭都護。從敕書內容來看,大唐在這樣的多事之秋,不想樹敵太多,對于沙陀的入境,采取的是溫和忍讓的辦法。敕書要求張楚賓與蓋嘉運多溝通,妥善解決。

同一時期,一些與大唐友好的國家也遭到吐蕃、突騎施的侵擾、欺凌。《敕勃律國王書》云:“得王斛斯表卿所與斛斯書,知卿忠赤,輸誠國家,外賊相誘,執志無二。又聞被賊侵寇,頗亦艱虞,能自支持,且得退散,并有殺獲,朕用嘉之。”*張九齡撰,熊飛校注:《張九齡集校注》,第679頁。敕書頒發時間是開元二十二年五月。敕書中的勃律國王應為小勃律國王。小勃律國王通過安西都護王斛斯轉呈。早在開元十年(722),吐蕃進犯小勃律國,唐玄宗派北庭節度使張孝嵩赴小勃律國,助其擊退吐蕃(《新唐書·玄宗紀》)。此次吐蕃在北庭節度使劉渙被誅的可趁之機,再次發兵小勃律國。從敕書內容來看,小勃律國一度擊退吐蕃侵寇,此時上書,可能是向唐朝請兵。但唐朝此時自顧不暇,只是對小勃律國嘉獎、賞賜了一番。這樣的外交敷衍,也是大唐盛世日薄西山的寫照。《舊唐書·西戎傳》記載勃律國朝貢不絕,開元二十二年,為吐蕃所破。又《舊唐書·吐蕃傳》,開元二十四年,吐蕃西擊勃律大唐令其罷兵,吐蕃不受詔,遂攻破勃律國。此為大勃律國。小勃律國,與吐蕃接壤。《新唐書·西域傳》記載,其國數為吐蕃所困。小勃律國為吐蕃入侵西四鎮的軍事要地。失去了大唐的庇護,小勃律國王屢遭亡故,從開元末期到天寶初年,“沒謹忙死,子難泥立;死,兄麻來兮立;死,蘇失利之立”,蘇失利之“為吐蕃陰誘,妻以女,故西北二十余國皆臣吐蕃,貢獻不入”,“安西都護三討之無功”。直到天寶六載,高仙芝討平小勃律國,“于是拂菻、大食諸胡七十二國皆震恐,咸歸附”,自是大唐才又重新奪回對西域的控制。而這一切的導火索,都源于開元二十二年北庭都護劉渙的謀逆、被誅,從而波及整個開元后期的西北政治格局。

同時期,張九齡還撰有《敕罽賓國王書》云:“得四鎮節度使王斛斯所翻卿表,具知好意。然事在絕域,不可預圖,卿若誠心,任彼量度,事遂之日,必有重賞。朕每于遠國,未常有所食言,想亦知之,勿致疑也。秋初尚熱,卿及首領并平安好。”*張九齡撰,熊飛校注:《張九齡集校注》,第683頁。西域罽賓國王通過王斛斯上表,與大唐共商國事,其時間在開元二十二年初秋。其具體事宜,敕書并未詳明,通過安西都護王斛斯上書,必然也與當時的西域形勢緊密相關。可能罽賓國的某軍事行動需要大唐的幫助,但遭到大唐的婉拒,只是撫慰式地說“事在絕域,不可預圖”、“事遂之日,必有重賞”。在開元二十二年夏秋之際,唐朝西北邊境戰云密布,一觸即發,大唐如此謹慎地對待勃律、罽賓等西域友邦,實際為集中全力應對吐蕃、突騎施。這從同一時期傳達給西北邊鎮的敕書中也可以看到這些防御性的戰略部署。

其二,結合上述相關唐代邊關史實來看,組詩中《非所寄王都護姨夫》的“王都護”,應該時任四鎮節度使、安西副大都護的王斛斯。開元二十一年(733)十二月,王斛斯出任安西四鎮節度使(《唐會要》卷七十八)。從開元二十二年夏到開元二十四年秋之間,張九齡先后給王斛斯敕書11道,今存《曲江集》中。這11道敕書,都是有關這一時期的唐代西北軍鎮要事,其中多處涉及唐朝對吐蕃、突騎施的防御策略。因此,我們如果確定了這一點,那么組詩的創作時間,也就大致可以確定為開元二十二年到開元二十四年之間。

同時,我們可以從張九齡給王斛斯等西北軍鎮、西域諸國,以及吐蕃贊普的數十道敕書中,找尋出它們與這些陷蕃組詩之間的密切關系。

綜觀張九齡《曲江集》,他給王斛斯等西北軍鎮、西域諸國、吐蕃贊普的這數十道敕書,創作時間多集中于從開元二十二年夏四月到開元二十四年秋,這與組詩的時令季節跨越三個年頭,基本一致。

開元二十二年四月,北庭都護劉渙謀逆被誅;從四月到六月間,朝廷先后敕書西州都督張待賓、安西都護王斛斯、北庭將士百姓、伊吾軍使張楚賓、勃律國王等;初秋七月,又敕書罽賓國王;大約冬十月,P.2555卷組詩作者一行奉命出使。這一行人,可能是夏秋時從長安出發,在敦煌稍作休整后,已步入冬季。詩人等奉命從長安出使,其《久憾縲紲之作》詩云:“一從命駕赴戎鄉,幾度躬先亙法梁。”可見作者是一位京官,并曾經多次奉命出使。此次奉命“赴戎鄉”,無疑也是由皇帝親自委派。依上文所考,其隨行官員周奉御等,至少為從五品以上官員,且為皇帝親信,地位較高,可見此次出使的規格也較高。至于出使任務是什么,組詩中沒有明確交代。可以考知的僅有“赴戎鄉”,或安撫安西、北庭都護的軍民將士,或助西域友邦迎戰吐蕃,總之在這個多事之秋出使戎鄉,必然與西北戰事緊密相關。因此,作者一行出敦煌后不久,即遭遇吐蕃的羈押。

結合有限的現存唐代史料看,作者前后遭遇的陡然變化,似與當時吐蕃與大唐的談判密切相關。據《冊府元龜》記載,開元二十三年(735)二月,“吐蕃贊普遣其臣悉諾勃藏來賀正,貢獻方物”(卷971);又載,開元二十三年三月,“命內使竇元禮使于吐蕃。使悉諾勃藏還蕃,命通事舍人楊紹賢往赤嶺以宣慰焉”。這次吐蕃、大唐之間使者往來,實際因為吐蕃猜疑、發生摩擦所致。同時期,有《敕吐蕃贊普書》云:

皇帝問贊普:緣國家先代公主,既是舅甥,以今日公主,即為子婿。如是重姻,何待結約?遇事足以相信,隨情足以相親,不知彼心,復同以否?近得四鎮節度使表云:彼使人與突騎施交通,但蘇祿小蕃,負恩逆命。贊普并既是親好,即合同嫉頑兇,何為卻與惡人密相往來,又將器物交通賂遺?邊鎮守捉,防遏是常,彼使潛行,一皆驚覺,夜中格拒,人或死傷,比及審知,亦不總損。所送金銀諸物及偷盜人等,并付悉諾勃藏,卻將還彼。既與贊普親厚,豈復以此猜疑?自欲坦懷,略無所隱,縱通異域,何慮異心?……晚春極暄。*張九齡撰,熊飛校注:《張九齡集校注》,第647頁。

這通敕書作于開元二十三年三月,由竇元禮或楊紹賢傳達給吐蕃贊普。從敕書可知,在此之前,唐朝派遣使者與突騎施溝通,但遭到拒絕;而吐蕃暗中與突騎施勾結,也派遣使者,聯絡突騎施,但被唐朝邊鎮發覺,夜間格斗廝殺,吐蕃使者頗有死傷,金銀器物等也被唐軍沒收,由此產生摩擦。

結合這通敕書,上文P.2555落蕃詩中一些原來不甚清晰的疑點,在這里可以得到解答。

1.使團的出使任務。從這通敕書推斷,P.2555中的落蕃使團,可能就是這通敕書中提及的唐朝當時派往戎鄉與突騎施“交通”的使團,由于蘇祿“負恩逆命”,使團沒有達成此行目的。

結合當時史實來看,開元二十二年,突騎施蘇祿派遣將領闕俟斤入朝,行至北庭,伺機不軌,被時任北庭都護的劉渙誅殺,因生猜嫌,兩國交惡。此事唐史不載,見張九齡《敕突騎施毗伽可汗書》。敕書指斥說:“戎俗少義,見利生心,故闕俟斤入朝,行至北庭有隙,因此計議,即起異心,何羯達所言,即是彼人自告,蹤跡已露,然始行誅,邊頭事宜,未是全失。朕以擅殺彼使,兼為罪責,北庭破劉渙之家,仍傳首于彼,可汗縱有怨望,亦合且有奏論。”*張九齡撰,熊飛校注:《張九齡集校注》,第636頁。可知闕俟斤入朝,包藏禍心,才被劉渙誅殺,因此并不全是劉渙的過失,即敕書說“未是全失”;但唐朝為了表示誠意,也問責劉渙,削其首級,傳于突騎施。

劉渙被誅后,雙邊關系似乎有所緩和。四月,劉渙被誅;六月,突騎施再次派使者入朝。《冊府元龜》記載,開元二十二年六月,“突騎施遣其大首領何羯達來朝,授鎮副,賜緋袍銀帶及帛四十匹,留宿衛”(卷九七五)。宿衛,即在宮禁中值宿,擔任警衛,足見何羯達來朝后頗受器重。

同年,唐朝派遣使者與突騎施交好。這一史實,唐史不載,上引王斛斯表知,唐朝派遣使者赴突騎施,卻被“負恩逆命”。突騎施對大唐的外交政策這樣出爾反爾,與其宗主國突厥的國內政變有關。突騎施“南通吐蕃,東附突厥”,先是唐朝以史懷道女為金河公主嫁給蘇祿,稍后突厥、吐蕃亦嫁女與蘇祿。突騎施之所以“東附突厥”,以其國小,臣服于突厥。

稍后,突騎施蘇祿勢力逐漸崛起,周旋于大唐、吐蕃、突厥之間,他利用大唐與吐蕃的矛盾,牟取政治利益,既向大唐示好,又暗中與吐蕃勾結。而突厥毗伽可汗小殺一向與大唐交好,不與吐蕃、突騎施結盟。早在開元十五年(727),吐蕃與突騎施勾結,侵寇唐朝安西四鎮,吐蕃暗中聯合突厥,突厥毗伽可汗小殺卻派使者遠赴長安,告發吐蕃陰謀,進一步鞏固了與大唐的雙邊關系。但在開元二十二年十二月,突厥毗伽可汗小殺被大臣毒死(事詳《突厥傳》),導致西域政治格局的形勢急轉直下。《冊府元龜》記載:“開元二十二年十二月,突厥毗伽可汗小殺為其大臣梅祿啜所毒而卒,帝悼之,輟朝三日。敕曰:‘情義所在,禮固隨之,豈限華夷,唯其人耳。突厥毗伽可汗頃者雖處絕域,嘗以臣子事朕,聞其永逝,良用悼懷,務廣宿恩,以制權禮,宜令所司,擇日舉哀。甲寅,于雒城南門舉哀,命宗正李佺申吊祭焉。’”*王欽若等編修:《冊府元龜》卷九七五,北京:中華書局,1960年,第11455頁。

毗伽可汗小殺被毒死,噩耗傳到長安,唐朝隆重哀悼。再結合P.2555組詩中這支冬日從敦煌出發的赴戎鄉使團,一路西進,最終在墨離海逗留了下來,此可能是由于突厥國內劇變的原因。一向與大唐交好的突厥可汗突然被毒死了,正是在這樣的情形之下,突騎施擺脫了突厥的鉗制,暴露出兇殘、貪婪的面目。作者突然感到事態的嚴峻,戰爭一觸即發,其《登山奉懷知己》愁緒正是這一體現。

組詩多次流露出使團一行被扣押,事發突然,事先沒有征兆。《晚秋至臨蕃被禁之作》:“邂逅流遷千里外,誰念棲(恓)惶一片心。”《晚秋羈情》:“非論邂逅離朋友,抑亦淪流彫羽翮。”《感興臨蕃馴雁》:“邂逅飄零虜塞傍。”其中的“邂逅”,即倉猝、突然。這表明作者一行,很可能是被突然襲擊。

2.使團被羈押原因。突厥毗伽可汗小殺被毒死后,突騎施暗中與吐蕃勾結頻繁。可能也就在開元二十二年十二月突厥政變后,吐蕃派使者趁夜潛往突騎施,據上引《敕吐蕃贊普書》,這批使者被唐朝邊鎮發覺,唐朝殺傷了突騎施的使者,并扣留了吐蕃送給突騎施的金銀器物。因此,吐蕃趁機報復,也襲擊并羈押了唐朝當時派往突騎施的使者,即P.2555中的落蕃使團。P.2555陷蕃詩《忽有古人相問以詩代書達知己》云:“非論阻礙難相見,亦恐猜嫌不寄書。”其詩中所提及的“猜嫌”,與上文《敕吐蕃贊普書》“豈復以此猜疑?自欲坦懷,略無所隱”等相同,足見當時吐蕃羈押大唐使者完全出于猜嫌所致。又陷蕃詩《久憾縲紲之作》:“即日無辜比冶長”,再次表明:作者一行被無端猜疑。詩中“無辜比冶長”,即用公冶長無罪入獄的典故。作者借此表明心跡,以打消被無端猜疑的誤會。

為了共建互信,因此在開元二十三年春,吐蕃、大唐互派使者處理此事。唐朝在敕書吐蕃贊普的同時,還敕書金城公主,讓她從中斡旋此事。敕書云:“異域有懷,連年不舍,骨肉在愛,固是難忘。彼使近來,具知安善。又聞贊普情義,是事葉和,亦當善執柔謙,永以為好。……春晚極暄,想念如宜。諸下并平安好。今令內常侍竇元禮往。遣書指不多及。”*張九齡撰,熊飛校注:《張九齡集校注》,第629頁。

結合P.2555落蕃詩來看,此時兩國安排使者會面,取得一些進展。如上文所述,P.2555落蕃詩中,沒有開元二十三年春的詩作,從開元二十二年冬詩作,徑直跨越到開元二十三年夏天,據此推斷,從開元二十二年冬起,詩人一行即被扣押,完全失去自由,直到開元二十三年晚春,唐朝派內常侍竇元禮、通事舍人楊紹賢赴吐蕃斡旋,詩人一行才被釋放出來。竇元禮一行晚春三月赴吐蕃,到詩人一行被釋放出來,已是夏天了。所以P.2555落蕃詩《夏中忽見飛雪之作》“三冬自北來,九夏未南回”,自冬季被俘,直到夏季來臨時才重建天日,作者巧妙地借夏日飛雪為己鳴冤。

但唐朝這次交涉,只是促使吐蕃釋放了這批使團使者,并未將他們遣還大唐,而是往吐蕃境內押解。所以,組詩中有《冬(夏)日野望》《夏日途中即事》等,描敘詩人一行被押解的途中所見。但詩人一行被押往青海后,才得知并不能旋即遣回大唐,而是被繼續羈押,詩人聽聞這些消息,仿佛晴天霹靂,一病不起,慨嘆命運的捉弄與無常。這一點,我們在上文探討《青海臥疾之作》時也提及了,其詩末句“緬懷知我者,榮辱杳難同”,表達遭此恥辱的憤激。

同時期的《敕吐蕃贊普書》反映當時大唐、吐蕃進一步交涉的失敗。敕書云:

敕書所云“朕推心天下”、“而贊普且猶未信,復是何心”等,指責贊普聽信讒言,混淆視聽,雙邊互信,難以實現。又同年夏秋之交,《敕隴右節度陰承本書》云:“朕于吐蕃,恩信不失,彼心有異,操持兩端,陰結突騎施,密相來往。事既丑露,卻以怨尤,乃云姚、嶲用兵,取其城堡。略觀此意,必欲為惡。”*張九齡撰,熊飛校注:《張九齡集校注》,第597頁。指責吐蕃暗中突騎施,首鼠兩端,妄圖挑起事端,惡化雙邊關系。

同時期,《敕安西節度王斛斯書》:“吐蕃與我盟約,歃血未干,已生異志。遠結兇黨,而甘言緩我,欲待合謀,連衡若成,西鎮何有?”又云:“然則此蕃奸計,頗亦陰深,外示存約,內實伺便”,“卿還須知其變詐,隨事交當,使其退不得以此為詞,進不得成其兇計”,提醒安西都護王斛斯隨時防御吐蕃、突騎施的進犯。不久,果然吐蕃、突騎施大舉進犯。《敕嶲州都督許齊物書》云:“近者投降吐蕃云,蕃兵已向南取鹽井。”又《敕西南蠻大首領蒙歸義書》云:“吐蕃于蠻,擬行報復。又嶲州鹽井,本屬國家,中間被其內侵,近日始復收得。”鹽井在今四川境內,為唐蕃爭奪要地,此番交戰,唐兵收復鹽井,挫敗吐蕃銳勢。

同年冬,邊關戰事吃緊,《舊唐書·玄宗紀》:“開元二十三年冬十月,突騎施寇北庭及安西,撥換城。”張九齡《敕瀚海使蓋嘉運書》:“突騎施兇逆,犯我邊陲,自夏已來,圍逼疏勒,頻得王斛斯表,見屯遍城。冬中甚冷。”又《敕安西節度王斛斯書》:“累得卿表,知賊等肆惡,終冬不去。冬中甚寒。”從敕書知,雙方交戰,迄夏至冬,唐朝招募兵馬,作持久戰。又《敕四鎮節度王斛斯書》云:“所緣兵募行賜,則令所由支遣,已別牛仙客訖。四鎮蕃漢健兒,并委卿隨所召募。冬中甚寒。”

在這年秋冬大唐與吐蕃、突騎施的鏖戰中,落蕃人也格外愁苦。他們的際遇,與唐西北的戰局緊密關聯,這在P.2555陷蕃組詩中自然體現出來。如《晚秋羈情》“近來殊俗盈街衢”,作者從異俗外蕃的相互緊密勾結中,體察到邊關戰事的頻仍與緊張,“不憂懦節向戎夷,只恨更長愁寂寂”,表示在此嚴峻關頭,不憂心保持節操,只恨又要被羈押更長時間了。這年冬天,隨他一起落蕃的小兒子夭折了,作者無限傷感:“昔別長男居異域,今殤小子瘞泉臺。羈愁對此腸堪斷,客舍聞之心轉摧。”(《聞城哭聲有作》)羈旅戎鄉,這年除夕他過得格外孤苦。其《除夜》詩云:

荒城何獨淚潸然,聞說今宵是改年。親故暌攜長已矣,幽縲寂寞鎮愁煎。更深腸絕誰人念,夜永心傷空自憐。為恨漂零無計力,空知日夕仰穹天。

這樣的深刻苦痛,即使冬去春來,自然物候傳遞的新趣,也難以隨之驅去。其《春宵有懷》:“獨坐春宵月漸高,月下思君心郁陶。”在春宵的喧鬧里,他依然是那么孤獨、愁悶。但唐代邊關迎來了可喜的勝利。《舊唐書·玄宗紀》:“開元二十四年春正月,吐蕃遣使獻方物。北庭都護蓋嘉運率兵擊突騎施,破之。”吐蕃派使者進貢,突騎施被擊退。同年春,《敕安西節度王斛斯書》云:“狂賊經冬,犯邊為梗”,“又聞此賊尋亦退散,攻圍既解,且得休息”。

對于吐蕃的進貢、突騎施的退散,唐朝的高層決策者有著清醒的認識。《敕安西節度王斛斯書》告誡說:“忿戾之虜,行應再來。”《敕吐蕃贊普書》一針見血地說:“近聞莽布支西行,復有何故?若與突騎施相合,謀我磧西,未必有成,何須同惡?若爾者欲先為惡,乃以南蠻為詞,今料此情,亦已有備。近令勒兵數萬,繼赴安西,儻有所傷,慎勿為怪也”,積極粉碎吐蕃的陰謀。但當時突騎施、吐蕃仍然猖獗,唐兵大集,雙方鏖戰又即將開始。

吐蕃與大唐雖然多次互派使者,但猜嫌進一步加重。這年春夏之交時,《敕吐蕃贊普書》云:“此使前至之日,具知彼意。竇元禮中間所云,亦已備論。且親以舅甥之國,申以婚姻之好,義非不重,心豈合疑?頃歲以來,加之盟約,此又不信,其如之何?而每來信使,皆以為詞。或云越界筑城,或稱將兵抄掠。……間構既行,猜嫌互起。朕近已知此,贊普亦須察之,勿取浮言,虧我大信,以絕兩國之好,甚善甚善!春晚漸熱。”*張九齡撰,熊飛校注:《張九齡集校注》,第661頁。這道敕書相較于以往敕書,措辭激烈,指責贊普不守信義,多次踐踏盟約,雙邊關系惡化。同年夏天,《敕安西節度王斛斯書》云:“朕雖居九重,不忘征戍。況強寇壓境,侵軼是虞。去歲因有狂賊在彼,屢有戰亡。昨得表言,對之愴惻。兼聞吐蕃與此賊計會,應是要路。斥候須明事,必預知,動即無患耳。夏晚毒熱。”*張九齡撰,熊飛校注:《張九齡集校注》,第606頁。邊關形勢緊張,大戰在即。

可能由于邊關的嚴峻形勢,這年夏天,P.2555組詩作者一行的人身自由再次受到嚴密控制,因而在組詩中沒有這年夏天的詩作。

這年春夏間,突騎施在暗中勾結吐蕃的同時,還糾集了其他西域勢力,大唐為了徹底擊敗突騎施等,也開始尋求盟友,聯合破敵。《敕諸國王葉護城使等書》《敕突厥可汗書》即是源于這一背景。同年夏天,唐朝甚至開始與遠在西陲的大食阿拉伯帝國聯手,對付吐蕃、突騎施。《敕安西節度王斛斯書》云:“得卿表并大食東面將軍呼邏散·訶密表,具知卿使張舒耀計會兵馬回。此雖遠蕃,亦是強國,觀其意理,似存信義。若四月出兵是實,卿彼已合知之,還須量宜與其相應,使知此者計會,不是空言。且突騎施負恩,為天所棄,訶密若能助國破此寇讎,錄其遠勞,即合優賞。……時暑。”*張九齡撰,熊飛校注:《張九齡集校注》,第604頁。

從敕書知,為尋求盟友,王斛斯派張舒耀出使遠蕃強國大食,大食同意出兵合圍突騎施。

這年與突騎施的交戰,獲得三次大捷,并沉重打擊突騎施蘇祿勢力,取得階段性勝利。這在張九齡同年上奏的三道賀狀,均有體現。其《賀北庭解圍仍有殺獲狀》:“蓋嘉運奏北庭觧圍,仍有殺獲。”這應該是開元二十四年春,蓋嘉運擊退突騎施自去年夏冬以來的圍困。又《賀蓋嘉運破賊狀》:“知蓋嘉運至突騎施店密城,逢賊便斗,多有殺獲。且鹵黨大眾,見在邊城,方擬經春,圖為邊患。忽聞嘉運北入,復有破傷,必其驚忙,當有攜散。”這應該是蓋嘉運在同年初春擊退突騎施后,主動進軍,突襲得手。又《賀賊蘇祿遁走狀》:“知蘇祿遁走,入山出界者。……事且無憂,吐蕃縱實西行,蘇祿不得相應,其敗可必,又無可憂。邊鄙且寧,不勝慶慰。”*張九齡撰,熊飛校注:《張九齡集校注》,第761、763頁。這次破賊,大獲全勝,迫使蘇祿遁逃,“入山出界”,元氣大傷;吐蕃失去了突騎施這個盟友,孤掌難鳴。

此次大唐與吐蕃、突騎施的交戰,迄開元二十二年夏,至開元二十四年秋,歷時三個年頭,以唐朝大捷,吐蕃、突騎施的主動求和告終。《冊府元龜》記載:

開元二十四年八月甲寅,突騎施遣大首領胡祿達干來求和,許之,宴于內殿,授右金吾將軍員外,置賜錦衣一副,帛及彩一百匹,放還蕃。*王欽若等編修:《冊府元龜》卷九七五,第11455頁。

同年秋八月,《敕吐蕃贊普書》云:“安西諸軍,去此萬里,倉卒遇敵,何暇奏裁?既彼交侵,必應拒斗。倘有傷損,可無相尤。……突騎施異方禽獸,不可以大道論之。贊普與其越境相親,只慮野心難得,但試相結,久后如何,于朕已然,義則合絕。但為誓約在近,親好又深。先令奔問,欲盡舊情;必定為惡,別為之所。一昨遣內常侍劉思賢送公主封物、并每年國信物,現已臨路,適會表來。思賢此行,量其在道遲緩,今故令劉思賢判官劉明子先行,具宣往意。”*張九齡撰,熊飛校注:《張九齡集校注》,第668頁。敕書中,大唐對吐蕃恩威并用,一面指責吐蕃與突騎施相親,一面解釋唐蕃發生摩擦的原因,并以舊情拉攏吐蕃,多次派遣使者入蕃交涉。這樣強大的外交攻勢,在突騎施大敗、求和之際,無疑起了作用。在這年秋,P.2555中的落蕃人一行,終于在唐朝與吐蕃的多番交涉下,回到了唐朝*《文苑英華》及《曲江集》共有七篇張九齡《敕吐蕃贊普書》,這七道敕書創作時間從開元二十三年春至開元二十四年秋,與P.2555組詩中所反映的落蕃者一行被扣押的時間完全相吻合,可見當時以張九齡為首的內閣為營救這批落蕃者所付出的前后努力。。

P.2555組詩最后反映的季節是秋天,即開元二十四年秋,作者一行結束了被羈押的生活。所以,組詩寫到這里,也就戛然而止。

三、陷蕃組詩作者身份的再探討與唐、蕃外交關系

根據上文的初步考察,筆者推測這位陷蕃組詩作者的官銜至少在五品以上,他的這位“王都護姨夫”,就是安西都護王斛斯,唐開元后期鎮守西域邊關的重要統帥。再結合唐代相關史實和P.2555陷蕃組詩的詩歌文本,筆者進一步考訂推測這位陷蕃組詩的作者,很可能是當時多次奉命出使西域、吐蕃的皇室宗親李暠。

第一,組詩中多次流露出詩人曾經到過這片被羈押之地,并且結交過不少朋友。作者身陷蕃域,卻有不少故友,此處落蕃,卻也有了與故人相遇的機會。《憶故人》云:“別君彼此兩平安,別后棲(恓)惶凡幾般。誰(雖)然更寄新書去,憶時捻取舊詩(書)看。”告訴故人別后的思念,不料此番卻又相遇,讓人感慨唏吁。又《晚秋登城之作》:“孤城落日一登臨,感激戎庭萬里心。”“鄉國未知何所在,路逢相識問看看。”作者被羈押前行,一路上還能遇到相識者,可見他對這個戎鄉的熟悉,故人、相識者不少。其中,也不乏知己,《忽有故人相問以詩代書達知己兩首》:

忽聞數子訪羈人,問著感言是德鄰。與君咫尺不相見,空知日夕淚沾巾。

自閉荒城恨有余,未知君意復何如。非論阻礙難相見,亦恐猜嫌不寄書。

“羈人”表明作者此時的身份,與故人再次相會,身份卻迥然有別了。“數子”表明來探望作者的故人較多;“忽聞”表明作者落魄中的激動與意外之情。“與君咫尺不相見”,說明作者被羈押,人身自由受到一定限制。“未知君意復何如”,表明作者忐忑的心情,雖然是故地重返,但身份不同了,所以此時作為“羈人”的他,不敢主動聯系故人。不料故人卻主動來探訪他,給他莫大的心理慰藉。“非論阻礙難相見,亦恐猜嫌不寄書”,作者向故人坦白:不僅有多重阻礙讓我們難以相見,也擔憂遭到猜嫌、誤會,不敢書信聯系。作者以詩代書,推心置腹,語重心長,體現彼此掛念的深層關系。又《得信酬回》:“人回忽得信,具委書中情。羈思頓雖豁,憶君心轉盈。”這首詩緊承上兩首而來,酌其詩意,應是作者“以詩代書達知己”后,很快就收到了故友的回信,來信語意敦敦,頓時消卻了作者的羈思之苦。與故人相會,總是讓他悲喜交加。《逢故人之作》云:“故人相見淚龍鐘,總為情懷昔日濃。隨頭盡見新白發,何曾有個舊顏容。”回想往昔,情義篤深;如今相見,又添了不少白發。

如果說,上述組詩的詩句僅僅體現的是作者曾經到過此地,那么下文將要討論的這些詩句所揭示的史實價值就非同一般了。這也是筆者推測組詩可能為李暠所作的主要依據。

陷蕃組詩有《題故人所居》詩云:

與君昔別離,星歲為三周。今日覯顏色,蒼然雙鬢秋。茅居枕河滸,耕鑿傍山丘。往往登樵逕,時時或飯牛。一身尚棲屑,底事安無憂?相見未言語,唏吁先淚流。

首兩句信息很重要,作者自言與故人昔日別離,轉眼間三年了。這次重逢,兩人身份都發生極大變化,作者是“羈人”之身,故人卻也淪為樵隱之士。想起當初,“我們”兩人都為國事四處奔波勞碌,如今卻落得如此休閑,哪里能不愁心憂慮呢?所以,作者與故人心意相通,“相見未言語,唏吁先淚流”。按照上文組詩創作時間的推算,這首詩作于開元二十四年秋,作者自言“與君昔別離,星歲為三周”,往前追溯,應是開元二十一年(733)。

開元二十一年,大唐派工部尚書李暠出使吐蕃;同年九月,兩國樹碑立盟。《舊唐書·李暠傳》:

開元二十一年正月,制曰:“繼好之義,雖屬邊鄙;受命以出,必在親賢。事欲重于當時,禮故崇于殊俗,選眾之舉,無出宗英。工部尚書李暠,體含柔嘉,識致明允,為公族之領袖,是朝廷之羽儀。金城公主既在蕃中,漢庭公卿非無專對,有懷于遠,夫豈能忘?宜持節充入吐蕃使,準式發遣。”*劉昫等撰:《舊唐書》卷一一二《李暠傳》,第3336頁。

依金城公主旨意,兩國于“九月一日樹碑于赤嶺,定蕃、漢界。樹碑之日,詔張守珪、李行祎與吐蕃使莽布支同往觀焉”。之后,雙方曉諭邊關各州縣“兩國和好,無相侵掠”。李暠以“奉使稱職”,“轉吏部尚書”。據此記載,開元二十一年正月,李暠受唐玄宗委派,赴吐蕃談判,經過多番努力,雙方締結和約,分界立碑,從此“兩國和好,無相侵掠”。從正月敕書出使,到九月樹碑*一說開元二十二年。《舊唐書·吐蕃傳》:“開元二十二年,遣將軍李佺于赤嶺與吐蕃分界立碑。”《舊唐書·玄宗紀》同。,李暠在吐蕃短暫逗留,結識了當時不少主張與大唐交好的吐蕃官員。但之后不久,吐蕃與突騎施暗中勾結,吐蕃與大唐邊將摩擦不斷,互有侵掠,吐蕃、大唐之間因此產生猜嫌,扣押了前往塞外戎鄉的李暠使團。李暠是唐、蕃結盟立碑的重要使者,吐蕃通過羈押李暠一行,為了在當時的唐、蕃矛盾中獲取更多的政治利益,所以,在李暠使團被羈押入蕃的兩三年中,唐、蕃之間使者往來頻繁,戰、和不定。

又,唐、蕃立碑分界,是在赤嶺。這是開元二十一年李暠赴吐蕃立盟的重要場地。當李暠一行被押解入蕃,經過赤嶺時,他寫下了《夜渡赤嶺懷諸知己》:“山行夜忘寐,拂曉遂登高。回首望知己,思君心郁陶。不聞龍虎嘯,但見豺狼號。”“獨嗟時不利,詩筆唯(雖)然操。更憶綢繆者,何當慰我曹。”所以,作者故地重游,分外感懷。如今,形勢大變,“我輩”反被拘押至此。回憶往事,歷歷在目,讓人情何以堪?詩中“綢繆”,指情意殷切,“更憶綢繆者”、“回首望知己”,遙想當時,“諸知己”殷勤款待,如今物是人非,“不聞龍虎嘯,但見豺狼號”,當年作者入蕃時接待他的那些忠貞賢臣不見了,吐蕃朝廷被一群宵小奸臣竊據了。他們破壞了唐、蕃兩國曾經苦心經營的結盟立碑的和平局面,將唐、蕃拖入戰爭的深淵。

李暠一行曾被押解至臨蕃,這對于他而言,也是一個傷心之地。開元二十一年他出使吐蕃時,這個邊鎮還在大唐的掌控之中;但轉眼間,便已被吐蕃蠶食。臨蕃,顧名思義,即臨近蕃界的意思。據《新唐書·地理志》唐開元二十年置隴右節度使于此。臨蕃何時為吐蕃所攻陷,史書無考。其《晚秋至臨蕃被禁之作》:“昔日三軍雄鎮地,今時百草遍成陰。”首句表達臨蕃曾經是大唐邊關之地,李暠當時作為入蕃使者,途經此地,可如今已是百草叢生,一片荒敗。其《晚秋羈情》:“屋宇摧殘無個存,猶是唐家舊蹤跡。”與“昔日三軍雄鎮地,今時百草遍成陰”遙相呼應,抒發的情感也頗為相似。結合這兩處詩句,都清晰地表明:作者曾經來過這些地方,今昔變化之大,為作者所痛心。

此外,唐玄宗在派遣李暠出使吐蕃的文書中,特別強調使者的選拔條件時說:“繼好之義,雖屬邊鄙;受命以出,必在親賢。事欲重于當時,禮故崇于殊俗,選眾之舉,無出宗英。工部尚書李暠,體含柔嘉,識致明允,為公族之領袖,是朝廷之羽儀。”宗英,即皇室中才能杰出的人。李暠被譽為“公族之領袖”、“朝廷之羽儀”,是當時公認的最佳人選。在這道敕命中,有“殊俗”一詞,這在陷蕃組詩中也多次運用。李暠不辱使命,唐、蕃樹碑立盟,吐蕃節物、風俗,頗異于長安,“殊俗”一詞早已深深地印入他的腦海中。所以,在陷蕃組詩中,“殊俗”一詞便常常脫口而出了,如詩題《九日同諸公殊俗之作》、“予時落殊俗”(《白云歌》自序)、“近來殊俗盈衢路”“殊方節物異長安”(《晚秋羈情》)等。因此,僅從“殊俗”一詞的使用偏好來看,也與李暠有著較深的關聯。

第二,組詩中流露出作者皇室宗親的身份特征。《非所寄王都護姨夫》:“敦煌數度訪來人,握手千回問懿親。”詩中“懿親”,唐代時有兩種含義:一是指最親近的親戚;二是特指皇室宗親。如果孤立地看,此處可能兩種含義都講得通。但如果結合《夢到沙州奉懷殿下》詩及相關史實來看,此處“懿親”應該特指皇室宗親。《夢到沙州奉懷殿下》:“昨來魂夢傍陽關,省到敦煌奉玉顏”、“光華遠近誰不羨”,表明作者頗受殿下寵信;《非所寄王都護姨夫》“握手千回問懿親”的這位“懿親”,即是《夢到沙州奉懷殿下》中的“殿下”,無論是王姨夫(王斛斯),還是作者(李暠),都奉命輔佐殿下鎮守西北邊關。

據唐史,這位殿下,即唐玄宗長子李琮。據《舊唐書》李琮本傳記載,李琮于開元四年(716)正月,遙領安西大都護,仍充安撫河東、關內、隴右諸蕃大使;開元十五年(727),遙領涼州都督兼河西諸軍節度大使。又《新唐書·百官志》記載,大都督、大都護皆親王遙領,大都護府之政,以副大都護主之。副大都護則兼王府長史,其后有持節,為節度副大使,諸王拜節度大使者皆留京師。在給王斛斯的敕書中,有“敕四鎮節度副大使安西副大都督護王斛斯”、“敕四鎮節度副大使安西副大都護王斛斯”等語,知王斛斯的職位有副大都護、副大都督、節度副大使等,他以王府長史的身份,代替親王李琮管理西域政事。王斛斯,即陷蕃組詩作者李暠的姨夫,兩人同時效命于親王李琮。王斛斯鎮守邊關,李暠多次奉命出使戎鄉。李暠,與李琮同為皇室宗親。《青海臥疾之作》云:“昔時曾虎步,即日似禽籠。”虎步,也流露出作者非同尋常的身份。《舊唐書·李暠傳》記載:“李暠,淮安王神通玄孫,清河王孝節孫也。……三遷黃門侍郎,兼太原尹,仍充太原已北諸軍節度使。久之,轉太常卿,旬日,拜工部尚書、東都留守。”*劉昫等撰:《舊唐書》卷一一二《李暠傳》,第3335頁。后來以工部尚書的身份出使吐蕃,促成唐、蕃立盟樹碑,因此升遷為吏部尚書。

第三,組詩中流露出作者引以自豪的外交能力。《久憾縲紲之作》詩云:

一從命駕赴戎鄉,幾度躬先亙法梁。吐納共飲江海注,縱橫竟揖惠風揚。……今時有恨同蘭艾,即日無辜比冶長。黠虜莫能分玉石,終朝誰念淚沾裳。

詩的前兩句表明:作者多次被皇帝派遣奔赴戎鄉;后兩句,作者頗為自豪于自己的文采詞辯,以及合縱連橫的外交智慧。后四句,緊承前四句而來,作者痛恨吐蕃統治者蘭艾不分,玉石同焚,君子小人無別,使自己蒙受不白之冤,自己縱有才辯,也無濟于事。

同樣的苦悶,流露在組詩的其他詩篇中。如《秋中霖雨》:“才薄孰知無所用,猶嗟戎俗滯微名。”作者一向自負自己的才華,不料這次卻乏術無力。又《非所寄王都護姨夫》:“戎庭事事皆違意,虜口朝朝計苦辛。”再次表明作者出色的外交才能,在此一籌莫展,處處受阻。今昔的變化太明顯了,這對于作者的刺激尤大,所以,他在組詩中多次發泄出這種憤激。這一時期,唐、蕃雙邊關系已經失去互信。這從上文所引的作于同時期的《敕吐蕃贊普書》中,也清晰地體現出來。茲列表如下:

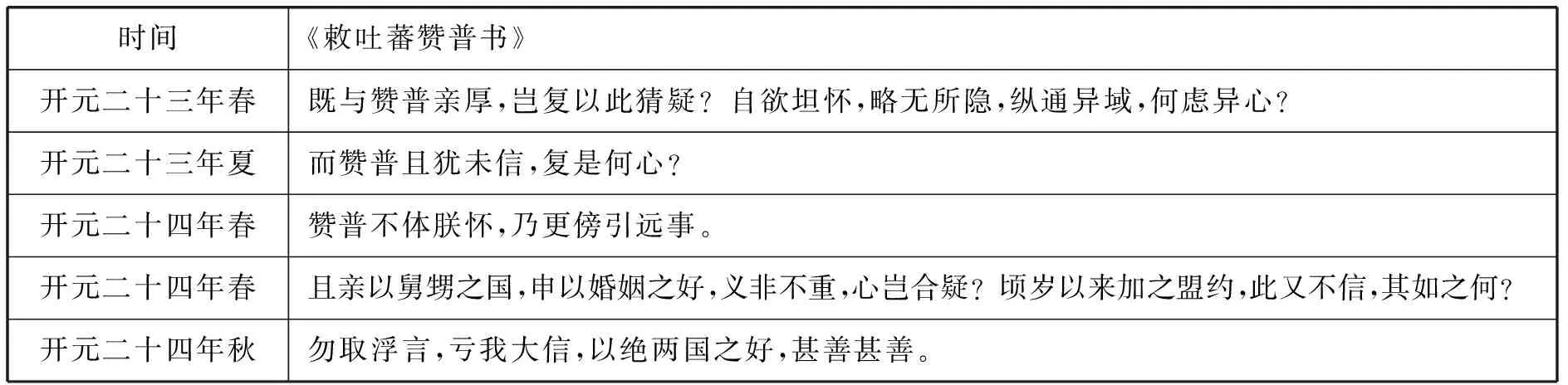

時間《敕吐蕃贊普書》開元二十三年春既與贊普親厚,豈復以此猜疑?自欲坦懷,略無所隱,縱通異域,何慮異心?開元二十三年夏而贊普且猶未信,復是何心?開元二十四年春贊普不體朕懷,乃更傍引遠事。開元二十四年春且親以舅甥之國,申以婚姻之好,義非不重,心豈合疑?頃歲以來加之盟約,此又不信,其如之何?開元二十四年秋勿取浮言,虧我大信,以絕兩國之好,甚善甚善。

上述大唐官方敕書多番往來,尚且不易令吐蕃釋懷,作者身陷戎鄉,又何能自辯得清呢?究其本原,即如《敕隴右節度陰承本書》所云:

朕于吐蕃,恩信不失,彼心有異,操持兩端,陰結突騎施,密相來往。事既丑露,卻以怨尤。*張九齡撰,熊飛校注:《張九齡集校注》,第597頁。

吐蕃暗中勾結突騎施,事情敗露后,惱羞成怒,反遷怒于大唐。如上文所考,作者(李暠)一行赴戎鄉,被吐蕃扣押,原因也是吐蕃暗通突騎施被唐朝發覺后的肆意報復。所以,在這樣的復雜背景下,作者痛感百口莫辯,才華難伸,顯然又在情理之中。

與此同時,在唐代開元時期,能以文采詞辯馳騁天下的,在皇室宗親中,似以李暠為最。他頗為唐玄宗器重,委以出訪慰勞的重任。如上文引,開元二十一年出使吐蕃時,皇帝還特別提到了李暠出色的外交口才:“金城公主既在蕃中,漢庭公卿非無專對,有懷于遠,夫豈能忘?”由于金城公主還在吐蕃,所以派遣的使者不能有失國體,非有“專對”才行。專對,指任使節時獨自隨機應答。《論語·子路》:“誦詩三百,授之以政,不達;使于四方,不能專對;雖多,亦奚以為?”李暠才辯超人,足以應對復雜外交場合,所以皇帝又稱譽他為“朝廷之羽儀”。如此才辯,與陷蕃詩《久憾縲紲之作》“吐納共飲江海注,縱橫竟揖惠風揚”,正互為表里。

據其他史料,可考的也有三次,《冊府元龜》卷一三六記載:“開元四年十二月,命衛尉少卿李暠赍璽書,慰勞朔方降戶。”又同書卷一四四記載:“開元七年五月朔日有食之,帝素服以候變,令禮部侍郎王□、太常少卿李暠分往華岳、河瀆祈求。”同卷又載:“開元十四年六月丁未,以久旱,分命六卿祭山川,張九齡祭南岳及南海,黃門侍郎李暠祭北岳。”P.2555《聞城哭聲有作》詩:“昔別長男居異域,今殤小子瘞泉臺。”據詩中自敘,長男去世的時候,他也曾出使異域。又據P.2555組詩,開元二十二年冬,他奉命出使突騎施,途中被吐蕃扣押,羈留長達三個年頭,從開元二十二年冬到開元二十四年秋。

第四,組詩中折射出作者落蕃,卻依然保持崇高品節。陷蕃詩《晚秋羈情》:“不憂懦節向戎夷”,表明作者不向戎夷低頭的從容、自信。他在寫給友人的書信中說:“縲紲戎庭恨有余,不知君意復何如?一介恥無蘇子節,數回羞寄李陵書。”(《闕題六首》其二)以自身品節愧不如蘇武作對比,飽含作者的自謙之意。又《諸公破落官蕃中之作》:“可能忠孝節,長遣困西戎。”以忠孝品節,勉勵落蕃“諸公”。僅從詩題“官蕃中”來看,作者一行落蕃之后,可能被吐蕃強行授予官職。但“諸公”受作者品節的感染,也始終堅守節操,不為吐蕃的威逼利誘所屈服。《贈鄧郎將四弟》:“憐君節操曾無易,只是青山一樹松。”《俯吐蕃禁門觀田判官贈向將軍真言口號》:“看心且愛直如弦。”作者寫詩頌揚鄧郎將四弟、向將軍等人的忠貞品節。

唐玄宗時期,李暠品節極高,以威重、貞正著稱。《舊唐書·李暠傳》:“李暠風儀秀整,所歷皆以威重見稱,朝廷稱其有宰相之望。累封武都縣伯,俄為太子少傅。”從“所歷皆以威重見稱”來看,李暠久經考驗,多次出使戎鄉,不辱使命,甚至身陷吐蕃囹圄之中,因而獲得時人的贊譽與尊重。所謂“時危見臣節”,倘若沒有經歷陷蕃的困辱之境,很難想象時人會有如此溢美的評價。他在寫給友人的書信中說:“一介恥無蘇子節,數回羞寄李陵書。”(《闕題六首》其二)而將他的品節,與蘇武相媲美,正是時人的褒譽。又,從下文“累封武都縣伯”來看,倘若李暠沒有功勛,單憑吏部尚書的勤勤懇懇,是很難被封為縣伯的。又,相較于開元二十一年出使吐蕃,皇帝“以暠奉使稱職,轉吏部尚書”,李暠此次出色地完成了出使任務,也僅將他從工部尚書擢升為吏部尚書,沒有封爵。李暠任吏部尚書的官績,史書沒有明載。而其后之所以被封為縣伯的原因,應正是前一句所言“所歷皆以威重見稱,朝廷稱其有宰相之望”,即在落蕃的三年中,李暠以貞正的品節贏得了時人的尊敬。故李暠回朝后,即受封縣伯,這是朝廷對其品節的嘉獎。

由于李暠身陷吐蕃,忠貞不屈,廣為傳頌。所以在坊間也便衍生了他的貞正驚懼鬼神的傳奇故事。《太平廣記》記載:

考諸唐史,李暠出任過工部尚書、吏部尚書,而沒有出任過兵部尚書,之所以會傳訛為兵部尚書,也是因為他的膽氣。唐、蕃連年交兵,李暠身陷吐蕃,“不憂懦節向戎夷”,擁有這樣的膽氣,坊間自然將他的吏部尚書一職傳訛為兵部尚書了。《太平廣記》所載,雖然為街談巷議的無稽之談,但并非完全空穴來風,至少它是建構在時人對李暠貞正品節的公認、熱議基礎之上的。這些傳奇的出現,生動地再現了人們對李暠“正人”品節的認知,也是他身陷吐蕃“不憂懦節向戎夷”品節的投射。