淺析明代山西寺廟雕塑中佛像背光的藝術風格

□ 趙英然

佛像背光指裝飾在佛像身后的光圈,背光包括頭光和身光兩部分。一般來說,頭光多為圓形,身光有蓮瓣形、舟形、龕形等多種形式,較頭光而言,身光中的裝飾圖案較多。背光最初源于印度佛教藝術,傳入中國后在石窟藝術中得到極大的發展,裝飾逐漸豐富。石窟藝術衰敗,寺廟藝術興起之后,寺廟中的佛像背光藝術隨著時代的變遷與多種工藝相結合,呈現出了新的風格。

一、山西地區寺廟雕塑背光風格

1.山西寺廟中的佛像及背光概述

山西地區寺廟中唐代至明清時期的背光雕塑與南北朝石窟寺中的背光相比,繼承了南北朝以來龕形、蓮瓣形、圓形頭光身光組合形等的樣貌。而不同之處是采用了木雕及金屬工藝,并且對卷草紋、蓮花紋等的運用不局限在平面上,發展為相對立體的形式。元代以來借鑒了藏傳佛教的藝術中的裝飾形象與漢族民間信仰中的圖案裝飾。

2.山西寺廟中各個時代的背光風格歸納

山西地區唐代至明清寺廟中的佛像背光逐漸呈現出與前代石窟寺等背光不同的風格,唐代背光雕塑裝飾較簡練,體現出漢式風格。五代宋時期背光制作運用了綜合材料,體現出佛教與世俗信仰相結合的風格特征。元代以寺廟背光雕塑裝飾繁密華麗,體現出漢藏佛教藝術相結合的風格。

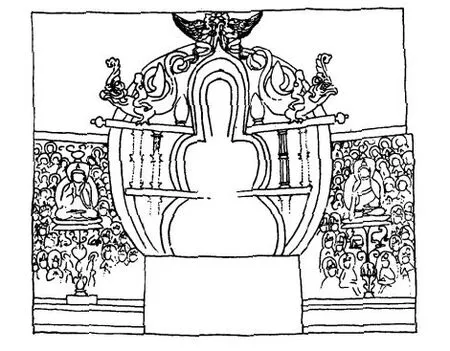

山西地區現存唐代寺廟背光雕塑逐漸擺脫石窟寺中外來藝術的影響,呈現出漢地的風格特征。如山西五臺山東大寺中的三尊佛像背光整體以橫木支撐,以紅、綠、藍三種顏色組成三個光環裝飾,并運用金屬銅的材料裝飾以唐式的卷草紋,由前代背光中以火焰紋為主的裝飾形式發展為以卷草紋等植物紋樣為主[1]。此外,山西五臺山南禪寺內大佛殿中的唐代釋迦牟尼像的背光風格(圖一)與同是山西地區的云岡佛像北朝背光的裝飾樣貌已有所不同,云岡佛像背光的裝飾,融合了鍵陀羅、笈多、西域、北涼的綜合風格,而五臺山南禪寺則運用了漢人風格[2]。此背光主要為木胎制作,整體為蓮瓣形,中間以飾有蓮瓣的橫木支撐。背光最上方有金翅鳥形象,左右兩側有兩位坐騎分別為獅子和大象的菩薩應當是文殊和普賢二菩薩;金翅鳥的下方有兩個起舞的飛天。除此之外,還有寶相花的裝飾。最外側的火焰紋可能未被塑造,或許殘失。

圖一 釋迦牟尼像(山西五臺山南禪寺)

圖二 釋迦牟尼像(山西平遙鎮國寺)

山西地區現存五代宋時期寺廟背光雕塑采用了綜合材料的制作手法,運用多種裝飾體現了佛教與漢地人民世俗信仰相結合的風格。如平遙鎮國寺五代北漢時期釋迦像的背光采用了綜合材料裝飾(圖二),背光中的泥塑裝飾有寶相花,同時有龍、紅色羚羊、藍色白斑點獅子形動物、似白馬與白象的神獸。主尊頭部上方背光中的小型佛龕內有貼金的小佛像,背光外側也有金屬制作的火焰紋。火焰內側的背光整體以橫木分為上下兩層,上半部外圈懸有金屬圓環,環內有不同的圖案或文字,橫木左右兩端的圓環內有“龍”“鳳”二字。向內兩側也有圓環懸于背光之上,可自上而下、自右而左分 辨圓環 內 的“日”“月 ”“星 ”“辰”“森”“羅”“萬”“代”幾個字。這些圓環下方還襯以反向彎曲的紅色卷草紋。

山西地區元代寺廟背光雕塑呈現出華麗繁密的風格。山西洪洞廣勝寺上寺毗盧殿內的元代阿彌陀佛像(圖三)、毗盧遮那佛像(圖四)及阿閦佛像(圖五),背光均十分華麗,主要為蓮瓣形,裝飾十分繁密。背光上的“〇”形圓環與平遙鎮國寺背光中的圓環十分相似,阿閦佛像背光的圓環中可見“森羅萬象”四字,外側的圓環中均有小佛像或其他裝飾圖案,背光最外圈有層層疊疊的火焰紋,火焰紋中均可見行走的龍的形象。

元代佛教藝術的風格一定程度上受到藏傳佛教藝術的影響。這一點在上述三尊背光中也有體現,背光中均運用了藏式背光中六拏具的裝飾,體現在背光上部中央的金翅鳥,橫木上方兩側的摩羯魚以及橫木下方的羊形動物、獅子形獸王、象王的形象中。

3.山西明代寺廟背光的風格特征

根據現存圖像資料分析,山西地區明代寺廟中背光雕塑的形式多樣,主要裝飾分為:千手千眼類[3]、幾何形類[4]、山水樹石懸塑類[5]、六拏具類[6]等。但明代寺廟中背光以龕形或蓮瓣形背光為主,其風格在繼承元代的基礎上,也具有自身的特點。

裝飾形式上,明代寺廟背光運用了平面與立體相結合的表現手法,背光板整體形成一個立面,在其上裝飾的鏤空卷草紋與雕塑為立體空間的表達。山西明代寺廟中的雕塑多為龕形、蓮葉形背光,以橫木將背光分為上下兩部分。同時,背光整體的弧形、中部的橫木與卷草紋的“S”形線條形成了不同線條的律動,也有疏密的變化。這些線條加上其中蓮花、寶相花、橫木下部的六拏具裝飾以及部分背光中的圓環和漢字,又形成了點線面的組合。立體的背光能夠承載更多的裝飾元素與空間表達,較石窟中平面的背光而言,形式和內容更加豐富。

圖三 阿彌陀佛像(山西洪洞廣勝寺)

圖四 毗盧遮那佛像(山西洪洞廣勝寺)

圖五 阿閦佛像(山西洪洞廣勝寺)

圖六 彌勒菩薩像(雙林寺天王殿)

材質上采用木胎泥塑與金屬工藝相結合的手法,佛像身后最內圈部分的背光在木胎底板上涂有簡單的顏色。背光上半部分的卷草紋以及部分背光中出現的圓環和漢字裝飾為金屬材質,背光中的植物、花朵裝飾以及六拏具的形象為泥塑。多種材料和手法的結合使得整體呈現多樣的風格。木架結構和中間的橫木將實用性及審美性相統一,金屬材質的運用在整體視覺效果中較為突出,更體現了背光裝飾的繁密與立體。例如:雙林寺天王殿內的天冠彌勒像(圖六)的背光裝飾十分繁復華麗,“彌勒菩薩原是金身,背光調飾精致”[7],背光整體采用了木雕和金屬鏤空的技藝。彌勒身后背光的中央有兩層不做裝飾的半圓形頭光和身光的組合,外層為裝飾繁密的金屬工藝卷草紋。并且在彌勒菩薩所戴天冠的正上方有“佛”字,卷草紋之上也有用方形金屬邊框圈起的“諸惡莫作,眾善奉行”八個字。在這一圈的外側還有“〇”形的金屬圓環懸于背光上方,位于正中央“佛”字左上圓環內有一個“月”字,其他“〇”中的字跡或者圖案可能已遺落,其內或有化佛裝飾,這樣的形式在前代背光中就有運用。背光最外圈的火焰紋也為金屬材質,部分已殘落。卷草紋下可見泥塑的忍冬紋,寶相花、龍,以及橫木下方的動物裝飾。這些層層立體裝飾的形狀與線條繁密而有節奏感,加上橫木上下的花朵及動物裝飾,與木胎的背光平面相結合,體現了平面與立體空間相結合的表現形式以及木雕泥塑與金屬材質相結合的制作手法。

內容上,明代寺廟背光雕塑采用了漢藏佛教藝術結合的風格。背光最外圈通常為火焰紋,火焰內側背光中有以蓮花裝飾的橫木將背光整體分為上下兩部分,上部呈半圓形,頂部正中有金翅鳥形象。上部一般比下部多一層卷草紋或蓮花、寶相花的帶狀裝飾,靠近內側的半圓部分為立體的卷草紋,有雙龍自紋飾之下側身探出,部分背光中有摩羯魚形象出現[8]。卷草紋及寶相花裝飾是漢式佛教藝術的體現,同時,龍的也是漢族傳統藝術中常出現的形象。下半部分通常有三只動物形象,自上而下分別為:呈白色或藍色的羊形動物、鈷藍色白形斑點獅子形神獸以及白象,結合背光最上方的金翅鳥,體現了藏式佛教六拏具藝術的影響。例如雙林寺釋迦殿內釋迦像(圖七)佛像身后中央部分有兩層無裝飾的頭光和背光組合,并施以彩繪,內側為石綠色,外側為朱色。從背光的裝飾內容來看,最上方有三朵施以藍色線條的祥云,云上方有金翅鳥。背光被一橫木分為上下兩部分,橫木上有帶狀裝飾,上方紅色條帶下部有紅白相間的蓮瓣紋,橫木中部的綠色底上裝飾有蓮花和寶相花。橫木上方可見立體鏤空塑造的卷草紋,并且有雙龍由卷草紋中向左右兩側伸出;橫木下方兩側有羊形動物,身體為白色且有翅膀,作回身騰空而起的姿態,踩在其下鈷藍色白斑點類似獅子的神獸身上,最下方的動物為白色,有長鼻子,應為白象。此背光充分體現了木胎泥塑與金屬工藝的結合,并且背光中的卷草紋、蓮花、寶相花、雙龍為漢式裝飾,及其他動物形象則是對藏式六拏具裝飾的借鑒,充分體現了漢藏佛教藝術的相互借鑒與融合。

圖七 釋迦像(雙林寺釋迦殿)

此外,繁峙公主寺藥師佛、介休空王宮空王佛、太谷敬信寺釋迦牟尼像的背光均與雙林寺中的背光形制相似,均體現出山西明代時期寺廟背光雕塑的特征。

二、淺析明代山西寺廟的佛像背光風格成因

1.材質及工藝因素

山西地區寺廟中明代的背光雕塑運用多種材質及藝術表現手法,木胎彩塑結合金屬工藝使背光裝飾呈現出不同的質感,小型的泥塑能夠表現出生動的細節。同時,背光雕塑呈現的色彩豐富而華麗,極大豐富了觀者對于主尊佛像的視覺感受。金屬工藝主要運用在螺旋卷曲的卷草紋及層疊的火焰紋中,與木胎彩塑相結合使背光呈現立體特征,同時提升了背光雕塑裝飾的繁密及整體華貴感。部分背光在空間最上層中出現的金屬圓環及其中的化佛和漢字裝飾更凸顯了立體感。

2.佛教的世俗化傾向

山西明代寺廟背光風格特征與同時期佛教藝術風格的世俗化息息相關。《彩塑藝術明珠:雙林寺》一書中提到天冠彌勒菩薩背光中的鏤空裝飾,是佛教圖案和漢文化吉祥如意的有機結合[9]。筆者認為明代佛寺中的背光裝飾與漢民族對美好生活的祈愿有關聯。由前文所列的背光裝飾可見,部分背光上所懸圓環中有“諸惡莫作,眾善奉行”,“日月星辰”等字樣,并且此種裝飾風格在元代甚至更早就已出現,體現了元明清時期民間三教合一的信仰觀。同時,明朝時期佛教思想呈現大眾化和世俗化的傾向,此種裝飾可說明佛教思想一定程度上融入百姓的日常生活中,并與本土的儒道思想相結合,形成了漢地佛教藝術獨有的特色。

3.對其他工藝的借鑒

山西明代寺廟背光風格與同時期其他工藝美術風格互相借鑒。明代寺廟佛像背光中出現的龍的形象與明代其他手工業品中出現的龍紋形象相似。明清時期,青花瓷器盛行,青花瓷采用釉下彩繪手法,大量運用中國傳統紋飾等,其中龍紋是較為常見的紋飾。明代中期的瓷器中常用一種草龍紋,也稱作“香草龍紋”,其龍呈現側面形態,龍嘴唇上翹,較像明代流行的“豬鼻子龍”;前爪顯得強勁有力,以卷曲的花草組成龍的身體,龍尾卷曲成花的形態[10]。明代佛像背光雕塑中的龍身形矯健,具有元明特征,龍首也呈現嘴唇上翹的形態,并且其身體的彎曲姿態以及與背光中卷草紋結合的龍身與此種香草龍紋十分相似。

4.工匠與地域因素

山西明代寺廟背光風格受明代匠役制度的影響。明代的官營手工業發展到相對較高水平,工匠勞作嚴格參照匠役制度,編內工匠手工藝水平較為穩定,明中期以后匠役制度土崩瓦解,官作水平手工藝分散各地[11]。山西距離北京較近,部分京城的退役工匠會帶來京城地區風格。且山西地區多為民間寺廟,雕塑沒有皇家的嚴格標準,風格相對自由,更容易結合多種信仰體系及形式。同時,明代山西地區戰亂較少,藝術風格不易改變,因此主要沿襲了元代的背光風格。“元代,喇嘛教從西藏傳入中國,該教派的雕塑匠人也來了。他們影響了明、清的雕塑。”[12]明代寺廟的形制也是藏式漢式并存的時期,制作背光的工匠難免會受到藏式佛教藝術匠人的影響。

5.受藏傳佛教藝術的影響

通過前文對明代山西地區寺廟佛像背光的描述分析可發現,背光中兩側中下部分普遍運用了羊形動物和獅子狀神獸,以及白象的裝飾,并且這類形象在元代的寺廟佛像背光中就有出現。在謝繼勝《西夏藏傳繪畫——黑水河出土唐卡研究》書中圖版22的藥師佛唐卡中可見“蓮座背龕有立于大象之上的背靠背山羊”[13]的形象,同時,英衛峰《試論11-13世紀衛藏佛教藝術中的有關波羅藝術風格》中也提到“衛藏繪畫中出現在主尊背龕兩側立柱旁邊各有一只踩在大象頭上的獅羊”[14]。這說明動物裝飾的圖案應當來自于藏傳佛教藝術。

圖八 扎塘寺佛堂后壁遺跡

圖九 白居寺壁畫背光

山西地區元代及明代佛寺中,佛像背光中的動物裝飾(金翅鳥及龍女、龍、羊、獅子形神獸、白象)借鑒了藏傳佛教藝術中六拏具中的形象及手法。六拏具圖像的發展不是一開始就是固定的,早期的六拏具圖像有衛藏地區十一世紀扎唐寺佛堂中佛像背光上殘留的六拏具圖像(圖八),以及建于公元1418至1425年間的白居寺大殿中的六拏具裝飾。扎塘寺殘存背光中“只雕塑出大鵬,蛇身摩羯和童子”[15]在此處可以看到大鵬金翅鳥和摩羯魚的形象。而白居寺壁畫中的一種六拏具背光裝飾由下而上分別為象王承獅、獅承獸王、獸王承童子、童子承上部雙摩羯的造型(圖九)。通過比較可發現,山西地區明代佛寺中的背光裝飾與白居寺中此種背光裝飾形式極為相似,均運用橫木將背光分為上下兩部分,除缺失童子的形象外,背光上部的金翅鳥、摩羯魚(明代多以為龍的形象出現,可理解為是借鑒其他工藝而對摩羯魚形象的改造)以及下部兩側的羊形獸王、獅子、象王形象均基本一致。此外,張亞莎總結中世紀西藏雕塑中的背光特征時提到“佛龕頂部為迦樓羅鳥和左右龍女的高浮雕組合群像;接下來是左右對稱的若干卷草紋(或螺旋狀卷草紋)和對稱的外向摩羯魚頭”[16]。由此可發現,金翅鳥左右協侍的天人即為龍女,同時,卷草紋的位置一定程度上也借鑒了六拏具的形制。因此,山西地區明代佛寺背光中的動物形象及背光形制,均借鑒了藏傳佛教藝術中的六拏具形象。并且金翅鳥形象在唐代五臺山南禪寺中就有出現,其余動物裝飾在元代也基本形成。

[1][2]蔣家華、鄧川云《佛像背光裝飾樣式探析——山西佛寺唐代彩塑考察為中心》,Proceedings of 2013 International Conference on Social Science and Health(ICSSH 2013)Volume 20,2013.01.30

[3]山西太原崇善寺中觀音菩薩背光為以千手千眼直接形成背光的形式。

[4]太原崇善寺普賢菩薩背光采用了幾何條帶與外圈火焰紋相結合的形式;繁峙公主寺內的釋迦牟尼佛像為圓形頭光與身光組合的形式,并且采用波狀與“S”形條帶樣的裝飾。

[5]繁峙公主寺內毗盧佛身后背光全然為豎形山石的懸塑,平遙雙林寺自在觀音像身后也運用了山石懸塑的手法。

[6]雙林寺釋迦殿、大雄寶殿以及繁峙公主寺藥師佛等的佛像背光雕塑的動物形象一定程度上采用了藏式六拏具的裝飾。

[7]李純、丁鳳萍編著《彩塑藝術明珠:雙林寺》,河北美術出版社,2002年7月第1版,第2頁。

[8]雙林寺大雄寶殿中文殊、普賢菩薩身后背光中橫木上方出現的形象應是摩羯魚。

[9]李純、丁鳳萍編著《彩塑藝術明珠:雙林寺》,河北美術出版社,2002年7月第1版,第23頁。

[10]單琰譞《淺說龍紋的造型藝術發展及審美價值》,揚州大學碩士論文,2012年,第28頁。

[11]陳詩啟《明代工匠制度》,《歷史研究》,1955年12月,第61至72頁。

[12]梁思成《佛像的歷史》,中國青年出版社,2010年4月,第292頁。

[13]謝繼勝《西夏藏傳繪畫——黑水城出土唐卡研究》,河北教育出版社,2002年1月,第69頁。

[14]英衛峰《試論11-13世紀衛藏佛教藝術中的有關波羅藝術風格》,《西藏研究》2008年第4期,第36頁。

[15]宿白《藏傳佛教寺院考古》,文物出版社,1996年,第69頁。

[16]張亞莎《西藏美術史》,中央民族大學出版社,2006年6月第1版,第143頁。