格雷馬斯符號矩陣理論視域下淺析《紅海行動》

左喜樂(山東師范大學新聞與傳媒學院,山東 濟南 250000)

從《湄公河行動》到《戰(zhàn)狼2》再到《紅海行動》,主旋律愛國主義題材電影已然成為中國當下最火爆的類型片,《紅海行動》依然很受市場青睞,并再次掀起了一場“愛國熱潮”,本文運用格雷馬斯的敘事學理論對《紅海行動》進行解析,影片中每個人物都有不同的角色功能。通過意義矩形分析得出影片的內涵即正義終將戰(zhàn)勝邪惡贏得勝利。

一、格雷馬斯的敘事學理論

結構主義敘事學把每一個藝術作品視為一個完整的結構,強調每一個單元是怎樣在結構中發(fā)揮作用的。格雷馬斯(1917-1992)是結構主義敘事學的主要代表人物,他提出了“動素模型”和“意義矩形”等理論。

格雷馬斯認為角色一定與作品中的功能性事件有關,在故事進行中起到一定的作用。他根據(jù)作品中主要事件的不同功能關系,區(qū)分出敘事作品的六種角色:主體和客體、發(fā)出者和接受者、敵手和幫手。簡單地說,主體是故事的主要人物,追求某種目標或完成某項任務,客體是所追求的目的,發(fā)出者可能并不是一個人,而是引發(fā)主體行動的抽象力量,而獲得主體的則稱為接收者,幫手在主體追求客體的過程中起促進作用,而敵手起阻礙作用。[1]格雷馬斯動素模型分別構成了三組二項對立式,它們不僅構成了敘事功能上的對立或對應,而且初步揭示了敘事文本的社本的意義結構:當我們準確地解讀出敘事文本的動素模型,我們已經(jīng)初步把握了敘事作品的文本結構,尤其是一部敘事性作品的時代或歷史特征與某種文化意義定位。

二、《紅海行動》中的角色分析

格雷馬斯將文本分析分成兩個層次,即表層結構和深層結構。表層結構著眼于故事的情節(jié)、人物的行動。從表層結構出發(fā),影片《紅海行動》可分為兩大序列:巴薩姆鎮(zhèn)戰(zhàn)斗之前營救商船、僑民的英姿和巴薩姆鎮(zhèn)戰(zhàn)斗之后的浴血奮戰(zhàn)并取得勝利。從深層結構來講,格雷馬斯“以語言學為模式,首先力求找出故事內部基本的二元對立關系,再據(jù)此推演出整個敘事模式。

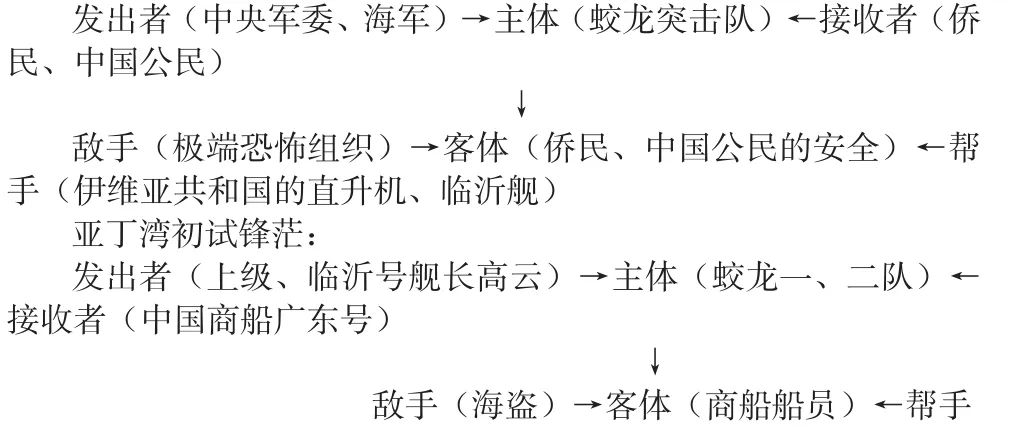

《紅海行動》的總動素模型:

這個段落中,發(fā)出者是希望擊退海盜,確保我方人員安全,這種愿望促使主體(蛟龍一、二隊)去出動去執(zhí)行任務解救船上的人質,這里的主體不是一個人,而是一群人,所謂客體即是商船船員的安全。其中的敵手則主要是試圖搶劫商船的索馬里海盜,他們兇狠、殘暴,是邪惡勢力的象征。幫手在這里是主體自身,他們自己互相配合,并肩作戰(zhàn)。而在 巴塞姆小鎮(zhèn)戰(zhàn)斗中通訊中斷后,蛟龍突擊隊長楊銳決定搶回黃餅,這時的發(fā)出者和主體都是蛟龍突擊隊,客體是黃餅,幫手除了蛟龍突擊隊自身之外,還有伊維亞共和國派出的直升機以及臨沂艦的火力增援。所以我們并不把格雷馬斯的動素模型理解成是靜態(tài)的,而試圖將簡單的二元對立變成多個因素的否定互動。按照杰姆遜的說法,就是“讓每一個項產生起邏輯否定,或‘矛盾”,從而“開拓出真正的辯證否定的空間”。

換句話說,這個動素模型可顯示一個不斷借否定進行構造的,無法封閉的過程:只要敘述向前推進,就必須保持開放的勢態(tài)。這樣,結構封閉的格雷馬斯動素模型就成為了“全否定”性的符號方陣。隊長楊銳起先并沒有考慮過要去參與黃餅的危機,只是要去解救一個中國公民鄧梅。而在被伏擊的過程中,楊銳眼睜睜地看著除了小隊跟夏楠之外的人全部喪生,后來得知夏楠的助手阿布已經(jīng)被扎卡組織割喉處決,后來被夏楠和平的信念打動。這些經(jīng)歷促使著楊銳的轉變,從簡單執(zhí)行任務到主動維護和平正義,正是這種信念的力量,促使楊銳在聯(lián)系不上軍艦,時間又非常緊迫的情況下,作出了去搶黃餅的決定。動素模型于是也發(fā)生著變化。[2]所以楊銳的這種從猶豫不決直至轉變,表面上給人不穩(wěn)重的感覺,實際上在影片中他的形象反而因此體現(xiàn)得更為立體、豐滿。

三、正義與邪惡的較量——意義矩形的分析

在這些角色中,蛟龍突擊隊和我國僑民、公民代表正義的一方,為了和平不惜付出生命的代價,而扎卡組織為代表的極端恐怖組織代表著邪惡,他們?yōu)E殺無辜,實行黑暗統(tǒng)治,抽象之后,我們知道影片講的是為了正義與邪惡勢力作斗爭(斗爭的表現(xiàn)形式是解救人質,打擊恐怖分子,維護和平)并最終取勝的故事。[3]

根據(jù)上述分析,我們可以得到格雷馬斯的“語義矩陣”中的核心二項對立式:那便是正義和邪惡。以此類推,相關的對立項便是非正義與非邪惡,于是我們可以建立起《紅海行動》的意義矩形:

在這一意義矩陣中,人類社會處于戰(zhàn)爭和和平之間,兩大敵對陣營爭奪的客體是無辜的百姓。無辜百姓(中國商船、僑民、鄧梅等)被邪惡勢力綁架打劫,原本平衡的氛圍被打破,正義的蛟龍突擊隊不得不接受任務去保證我方人員生命和財產安全,于是正義與邪惡雙方展開了激烈的斗爭。艦長高云用“只解沙場為國死,何須馬革裹尸還”道出了軍人為維護和平和正義保家衛(wèi)國甘愿犧牲視死如歸的精神。“撤僑遇襲可反擊,相反則必須避免交火,以免引起外交沖突”的大原則也表明了我國熱愛和平的立場。楊銳說:這個國家已經(jīng)亂成這樣了,我們最多只能完成自己的任務,其他什么都做不了。由此可見邪惡勢力導致民不聊生,和平來之不易。隊長楊銳最終決定主動搶奪黃餅,正是人道精神在這里起了主要作用,現(xiàn)在不只是正義和邪惡的斗爭,而是上升到人道的層面,楊銳陷入了反思,他反思的不是任務是否完成,而是從人性的角度來思考何如面對這場戰(zhàn)爭,于是決定不惜任何代價搶奪黃餅,最后取得了勝利。[4]透過意義矩形分析,全片的主旨是正義與邪惡的較量,在經(jīng)歷流血犧牲后,正義取得勝利。

四、結束語

《紅海行動》作為一部主旋律愛國主義影片,在弘揚和平、人道、友誼、使命精神的同時,也闡明了正義終將戰(zhàn)勝邪惡的真理,從格雷馬斯敘事學的角度來講,影片在角色塑造和主題內涵表達方面較為成功。