海外華商網絡空間結構新探*—以義烏市場為切入點

陳肖英

(浙江師范大學 馬克思主義學院,浙江 金華 321004)

一、問題的提出:作為空間的網絡

20世紀90年代以來,“華商網絡”在東南亞華人經濟發展中的作用問題逐漸引起了海內外學術界的關注,取得了豐碩的研究成果。[1]然而,一個值得探究卻尚未引起學術界廣泛研究的問題是:華商網絡是以什么樣的方式擴散到全球并聯結在一起的?學者從不同角度提出了各自的見解。單純指出,華商網絡是伴隨著世界資本主義的拓殖過程而產生的,并經由華僑華人的全球移民拓展而成。[2]廖小健認為,華商網絡形成于華僑華人大量聚集的東南亞地區,隨著20世紀六七十年代開始的現代再移民,東南亞地域的華商網絡逐漸與世界各地的華商網絡聯結起來。[3]王勤認為,海外華商網絡在中國改革開放之后開始向中國國內擴展,構建起區域性的華商經濟網絡。[4]

上述學者的研究多集中于從移民擴散、傳統儒家文化的角度探討華商網絡的構建基礎,雖然展示了華商網絡發展具有歷時性的特點,但大多缺乏空間概念,難以勾勒華商網絡的構建機理及其與文化、社會、市場之間的互動。筆者認為,對華商經貿活動的成功產生較大影響的華商網絡,絕不是依托中華文化傳統、經由移民擴散而形成的平面化網絡,而是多重網絡交疊、立體性的網絡復合體。從空間角度研究華商網絡,是由華商網絡所具有的特征及當今深度全球化的時代背景所決定的。首先,華商網絡是跨越地理、社會和文化邊界的存在,因此從空間角度研究華商網絡,有助于突破國家地理和政治疆界的限制,發現跨越國界的網絡節點之間的交織與互動關系,以及華商的跨國經貿活動在空間上所呈現出來的結構體系。其次,對空間的關注也是華商網絡在深度全球化的時代背景下提出的新要求。隨著新的信息技術和交通運輸技術的高速發展,促進了人口、商品、資本、信息和觀念在全球范圍內更為便捷地流動,也促使華商經貿活動呈現出前所未有的多維度和流動性特征,相應地,華商網絡的空間結構也發生了變化,亟待與時俱進的實證研究和相應的理論分析。

本研究立足于義烏小商品市場來透視改革開放以來從事中國商品貿易的海外華商構建的華商網絡的空間結構,以嘗試在經驗研究之基礎上深化華商網絡的理論研究。本文的資料基礎主要包括三部分:筆者于2010年12月—2011年1月在南非八大中國商城及唐人街收集的問卷調查資料(簡稱南非問卷);2011年10月在“第二屆中國義烏世界僑商大會”期間獲得的問卷調查資料(簡稱義烏問卷);2012年在義烏調研期間對華商的深度訪談資料等。

二、相關研究綜述

在涉及海外華商網絡空間結構的研究中,施堅雅、濱下武志、王蒼柏、戴一峰的研究較具代表性及啟發性。美國人類學家施堅雅以四川集市為研究對象,分析了中國封建社會晚期的農村市場結構。從表面看來,似乎施堅雅的農村市場理論與華人研究并沒有什么相關性,但卻對華商網絡結構的理論化具有重要借鑒意義。施堅雅將中國農村市場分為基層市場、中間市場和中心市場三個層次。基層市場既是農、工產品向上流動進入較高層次市場的起點,也是消費品向下流動的終點;中心市場在流通網絡中處于戰略性地位,有重要的聚集和輸散(向下和向上)的雙重職能;中間市場則推動著商品和勞務向上下兩方的流動。[5]這些不同層次的市場形成了連鎖網絡,通過商品和服務的不斷層級流動,將以各個集鎮為中心的小型地方經濟連接在一起。[6]

受施堅雅理論的啟發,王蒼柏以香港及其周邊國家和地區的移民經驗為基礎,運用空間結構理論來研究華人網絡,提出了一個以香港為中心節點的東南亞華人三重等級體系的“華人空間網絡”理論假設。他認為,以華人海外出生地為“基本節點”形成了“基本網絡”;以東南亞各大商業中心、香港和中國大陸沿海主要城市為“中間節點”形成了“中間網絡”;而以香港為“中心節點”形成的網絡為“中心網絡”。[7]由此,基本網絡、中間網絡和中心網絡相互關聯構建了一個以香港為中心的、多維度和多層次的鉆石形網絡。

濱下武志從經濟地理學的角度,通過對匯豐銀行史的研究,追蹤了華僑匯款網絡,肯定了國際大都市香港作為經濟中心在海外華人世界中的樞紐地位:不僅把鄰近香港的亞洲地區連接起來,而且也逐步構建了遍布全球的唐人街之間互相聯結的網絡。[8]

戴一峰也從空間視角研究了近代環中國海的華商跨國網絡,具體從華商網絡的空中分布、運作機制、中介等方面進行闡述。在研究華商跨國網絡的運作時,他以市場為切入點,研究了商品流動所依托的產地市場、輸出口岸市場、中轉口岸市場、消費市場、輸入口岸市場、內地消費市場等市場網絡的流動鏈條。[9]

上述學者的研究視角及理論建構,為本文提供了重要參考,啟發了筆者將產地市場、義烏市場、口岸市場、海外“中國商城”類銷售市場等世界上遠隔重洋的不同市場及其網絡連接起來,從空間視角探究全球化代背景下的海外華商網絡。

三、研究對象:海外華商網絡與義烏市場

義烏,地處浙江省中部,資源貧乏,“六山一水三分田”,在長達2000多年的歷史上,一直是一個以農耕為主的貧窮的農業縣。然而,窮則思變,早在清朝乾隆年間,義烏人就憑借著吃苦耐勞、不屈不撓的精神,在農閑時節,肩挑貨郎擔、手搖撥浪鼓,穿村走巷,以各式小商品、麥芽糖上門換取禽毛、廢銅爛鐵等,博取微利,創造了“雞毛換糖”的獨特謀生方式。基于“雞毛換糖”原始交易的百年積淀,從20世紀80年代初開始,義烏小商品市場經歷了從露天市場到室內市場、從第一代市場到第五代市場不斷蛻變升級,逐步發展成聞名全球的國際商貿城,創造了用小商品市場將中國和世界連結在一起的傳奇。由此,義烏作為中國改革開放以來獲得巨大經濟發展成效的典型個案,作為連接中國經濟與世界經濟的中心節點,無疑成為研究新時期海外華商及海外華商網絡理想的切入點及田野調查點。

海外華商網絡的構建主體是海外華商。學術界對海外華商的既有研究,往往高度集中于東南亞地域的海外華商。本研究獨辟蹊徑,將研究對象界定為中國海外新移民中一個獨特的華商群體,即自20世紀70年代末之后出國、從事義烏小商品等中國商品國際貿易或與國際貿易相關產業如國際貨代的海外華商。這一華商群體雖然有部分在東南亞從事“中國制造”跨國貿易及相關產業,但也廣泛地遍布于歐洲、非洲、美洲等全球各區域。其人口構成狀況可從以下數據中略知概況:

第一,人口數以十萬計。依據浙江省僑辦對義烏市場業主的問卷調查及推算,每年平均有10萬人次華僑華人和義烏有各種經貿往來。[10]實際上,這個數字相當保守。以浙江青田華商為例。青田有近33萬華僑華人,約三分之一從事中國商品的外銷,約有5萬華商是直接通過義烏市場開展跨國商貿的。[11]就國別而言,南非有近30萬中國新移民,約有10~20萬的華商在從事中國商品的批零貿易。[12]法國至少有40萬左右華僑華人,[13]絕大多數聚集在巴黎,而巴黎40.5%的華人在從事商貿活動。[14]到2012年,西班牙有大小將近1.6萬個華人批發公司和零售商店。在馬德里,60%的商店歸華人經營,巴塞羅那為50%。[15]依據上述數據粗略估算有數十萬海外華商在從事義烏小商品等中國商品的批零貿易。

第二,多數出生于20世紀50至70年代。依據義烏問卷,在信息完整的73位華商問卷中,有67位出生于50~70年代,約占總人數的92%。也就是說,華商以年齡在40~60歲的居多。

第三,大多在改革開放以后出國。依據義烏問卷,八九十年代出國的華商有46人,占總人數的65%;21世紀之后出國的有23位,占總人數的32%。

第四,受教育程度以初、高中為主。依據南非問卷,接受調查的377位華商中,受過初、高中教育的人數高達65.5%,而受過大學教育的占23%,也有11%只受過小學教育。[16]

本文的海外華商網絡特指改革開放后移居海外、從事中國商品貿易及相關產業的華商群體所構建的商業網絡,是以海外華商的血緣、地緣、業緣等人際關系及信用為基礎,基于華商、企業及社團以及相互之間的多重關系網絡之上構建起來的以華商族群為主體的泛商業網絡。這些海外華商因為所銷售的中國商品主要面向移居國的中低收入者,難以打入移居國的中高端消費市場,從而其在海外商業網絡的構建過程中更倚重于新建、拓建特有的族群商業網絡。遍布世界各國從事中國商品貿易的海外華商及其所構建的華商網絡對于義烏小商品等“中國制造”走向世界起到了難以估量的作用,構建起了中國商品走向全球的橋梁。

四、以義烏市場為中心的海外華商網絡空間結構

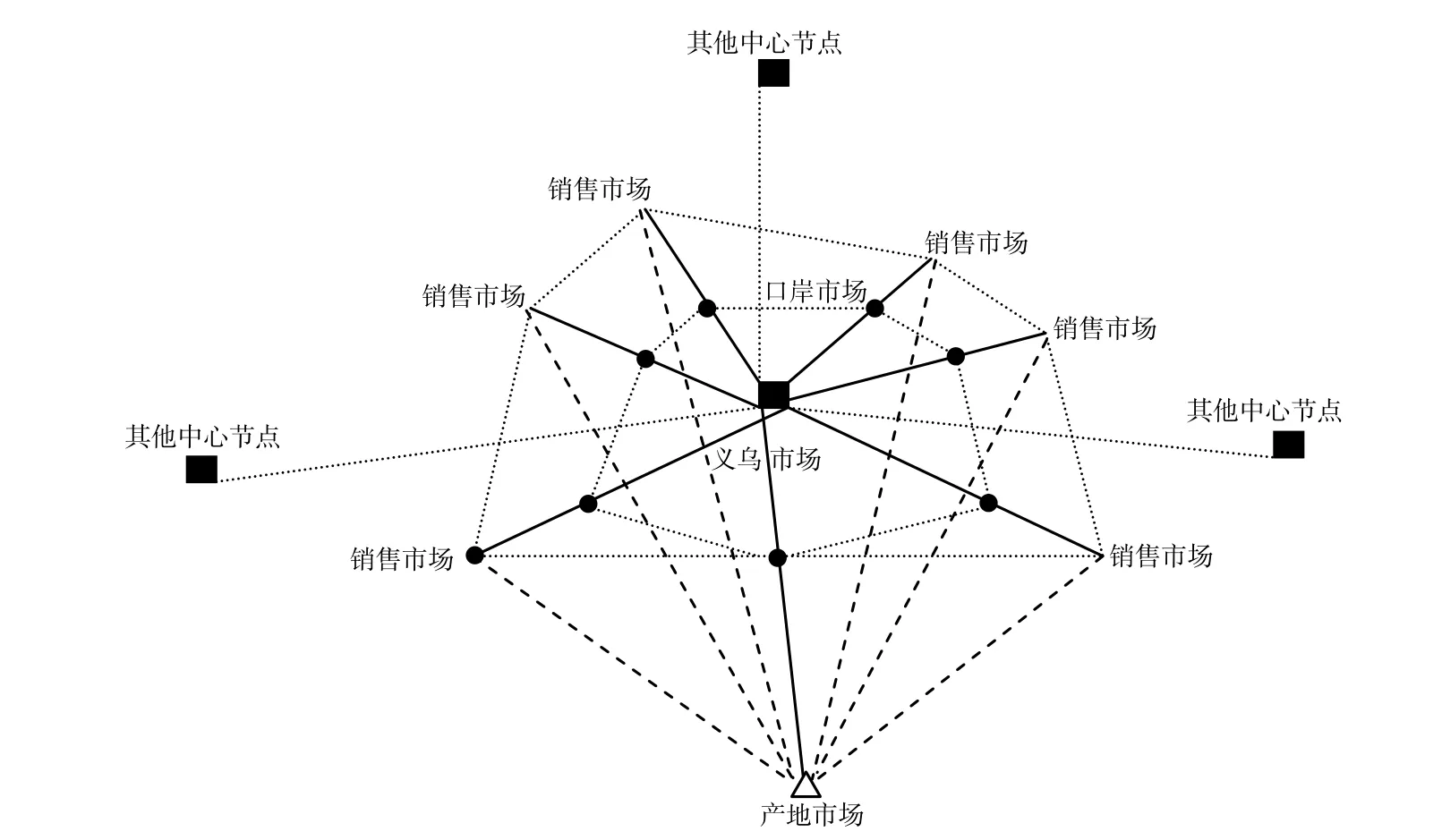

華商網絡的空間結構,指的是網絡節點(node)空間分布的結構,即網絡節點的地域分布形態。在中國經濟進一步整合進經濟全球化浪潮的新時代背景下,這些從事義烏小商品等中國商品貿易的海外華商構建的海外華商網絡呈現出什么樣的空間結構特征?本研究認為,華商網絡節點的空間分布可以顯見地表現為義烏小商品跨國流通的路徑。義烏小商品的跨國流通路徑,連接了遍布全球各地的各類市場,是各類市場體系在空間上展開的結構:主要表現為產地市場、義烏市場、口岸市場(中轉口岸市場、輸入口岸市場等)、銷售市場等各種市場網絡(見圖1)。這些市場自身擁有的網絡、相互之間的網絡以及與義烏市場之間存在的直接或間接的網絡,協力構建起海外華商網絡的空間結構體系。在該華商網絡體系內部,處于華商網絡之中的各個市場,在網絡中均處于特定的位置,對于商品、資金、信息等的流動起著各自特有的作用;同時,各個市場之間存在著各種密切的商業網絡或關聯。該體系經由義烏市場所發揮的樞紐作用,與中國國內市場、各類海外市場緊密相連。

為突出義烏市場在華商網絡構建中的作用,這一空間結構圖也可以用海外華商網絡“四重結構模型”表示。這一模型類似鉆石狀,因此也可稱為“鉆石模型”。以下對此結構模型作一具體說明。

(一)第一重網絡

處于海外華商網絡模型底端的是遍布全國各地的產地市場,這是華商網絡的構建起點。這些產地市場與義烏市場之間構建了“第一重網絡”。義烏市場集聚了7.5萬個商位、高達180萬種的小商品,[17]這完全得益于來自中國各地20多萬家大、中、小型制造企業所在的原產地市場①應該說義烏市場本身也是原產地市場之一,如義烏飾品占全國飾品產量的70%以上,但在本文中為便于分析而突出義烏市場在華商網絡構建、拓展中的中心地位,不將義烏產地市場單獨列出。,如諸暨襪子市場、紹興輕紡市場、海寧皮革市場、永康五金市場、澄海玩具市場、順德家具市場等。沒有這些產地市場的支撐,義烏小商品市場則難以達到“集聚效應”。

圖2 海外華商網絡四重結構模型

義烏市場是海外華商構建、拓展海外華商網絡的中心節點。義烏小商品市場歷經30多年的發展,從原本一個不具有任何資源優勢的浙中小縣城,發展成為國際小商品名城,成為全球商品、商人、物流、資金、信息等各種網絡相互交匯的中心節點。各種網絡經由義烏市場的交匯作用而與世界各地連接起來。具體來說,第一,義烏是國內外商品集散中心,小商品市場成交額已經連續26年名列全國榜首。華商在這里可以便利地采購到來自全國各地的商品以及眾多來自海外的進口商品。

“我們也需要義烏這個市場。因為我們來進貨,比方說我想要寶劍,寶劍是龍泉出的,我要跑到龍泉;比方說這個景泰藍健身球,我也知道保定出的,我要跑到保定。但是這個開支很大,結果義烏都有。”①2011年10月24日訪談西班牙青田華商Z于義烏市幸福湖國際大酒店。

同時,義烏也是商品的擴散中心。通過義烏市場的輻射效應,中國小商品銷售到219個國家和地區,年出口57萬多個標準集裝箱,而來自世界各國的進口商品則經由義烏進口館流向全國各地乃至輻射周邊國家。第二,義烏是商人聚集中心。義烏市場內吸引了來自全國各地乃至全球各地的商人進場設攤,從事出口、進口貿易。第三,義烏是全球商品配送中心。義烏市場背后有著高效、低成本的全球物流配送網絡,尤其是自2014年11月“義新歐”中歐班列運營以來,國內市場與亞歐市場的商品配送更加便捷、高效,目前已經實現每周去程四列、回程兩列的雙向常態化運行,開行至馬德里、倫敦、布拉格等9條線路,輻射35個國家。第四,義烏是資金流通中心(區域金融中心),來自全球各地的采購商將美元、歐元等貨幣匯入義烏完成商品交易。第五,義烏也是全球商業信息流通中心。借助于華商網絡內部的信息流通機制,構成了獨特的商品信息交匯網絡,推動了義烏小商品跟隨全球市場需求走向而不斷進行升級換代。此外,義烏市場發布的“義烏·中國小商品指數”②2006年,國家商務部推出了《中國·義烏小商品指數》(簡稱“義烏指數” The Yiwu China Commodity Index)。“義烏指數”是依據統計指數與統計評價理論,采用多層雙向加權合成指數編制方法,選擇一系列反映義烏小商品批發市場運行狀況的指標進行綜合處理,用以全面反映義烏小商品價格和市場景氣活躍程度的綜合指數。主要由小商品價格指數和小商品市場景氣指數及若干單獨監測指標指數構成。又具有信息發散功能,成為全球日用消費品生產貿易價格變動的“風向標”。因此,義烏市場作為各種網絡交匯的樞紐,同時具有“聚合”和“發散”的雙重功能。以義烏市場為中心節點的華商網絡,更像一張網,而不是一組組從義烏發出的射線。通過義烏這個中心節點,將華商網絡中相關產業鏈的生產、運輸、銷售等各個環節銜接起來,將產地市場、口岸市場及銷售市場等各個市場體系連接起來,成為一個相互咬合的系統,成為地區性網絡和全球網絡相連接的中心節點,從而構建起華商網絡的全球空間布局。

(二)第二重網絡

華商采購的義烏小商品,通過上海、寧波[18]、舟山、溫州、廣州等海關口岸輸往迪拜、威尼斯、巴塞羅那、鹿特丹、倫敦、紐約等沿海的各類口岸市場。處于海外華商網絡模型中間層次的,主要是義烏市場與各類口岸市場(包括輸出或中轉或輸入口岸市場)之間構建起來的網絡,即“第二重網絡”,它們是華商跨國網絡構建的中間節點。

需要指出的是,并非一個口岸市場只具有一種功能,它們可以同時既是輸入口岸市場也是輸出口岸市場,既是消費口岸市場又是中轉口岸市場。以迪拜為例。迪拜憑借交通、運輸的便利,是一個輻射全世界14億人口的轉口貿易良港。據統計,迪拜進口交易額中的75%轉口非洲市場,20%轉口周邊海灣國家,只有5%直接在阿聯酋銷售。[19]截至2005年底,阿聯酋華人已激增至10萬人,其中絕大多數聚集在迪拜木須巴扎市場、中國商貿城、中國鞋城、中國眼鏡城、中國商品(迪拜)分撥中心、中國輕工城等各個商城,[20]從事中國商品的轉口貿易。從事國際貨代的阿塞拜疆華商Z,2008年的業務量已經超過6000個貨柜,所有商品都經由迪拜港轉發至阿塞拜疆。①2012年5月14日訪談Z于義烏港集海物流倉庫。荷蘭鹿特丹港曾是世界貨物吞吐量最大的港口,②世界第一大港口隨著時間的變遷有過幾次轉換。荷蘭鹿特丹在1986—2005年間,是歐洲最繁榮的貿易港,也是世界第一大港。自2005年起,上海港的吞吐量超越世界其他大港口位列世界第一位。自2015年起,寧波舟山港貨物吞吐量高居世界第一,成為世界第一大港。又是西歐的商品集散中心,該港口吞吐的貨物,80%的發貨地或目的地都不在荷蘭。[21]一項對非洲佛得角華商的研究,華商銷售的商品都來自義烏小商品市場,所有商品都經由荷蘭中轉到佛得角。[22]經由這些口岸市場的中轉,義烏小商品最終能到達目的國的銷售市場。這些口岸市場也成為海外華商聚集之地,他們構建了以義烏市場為中心節點的“中間網絡”。總之,荷蘭、迪拜等口岸市場成為義烏小商品轉往歐洲、非洲、西亞等地的中間節點。

(三)第三重網絡

處于該模型外圍層次的是散布于移居國各大城市、以“中國商城”為代表的各類銷售市場,義烏小商品借助這些輻射力強的城市及銷售平臺“向下”擴散。它們是義烏小商品銷售到全球各地的“終端市場”,是華商網絡構建的“終點”,即“第三重網絡”。隨著華商跨國貿易活動的擴展,具有族群經濟特征、銷售義烏小商品等各類中國商品的“中國商城”在世界各國紛紛出現。在南非,截至2012年8月,僅約翰內斯堡市已經建成的、加上在建的“中國商城”就有14個。[23]在歐洲,幾乎每個國家都有“中國商品城”,[24]其中,匈牙利布達佩斯就有6個,[25]德國共有中國商城20多家。[26]需要指出的是,“中國商城”類的銷售市場作為義烏小商品市場模式的“海外克隆”,與義烏市場一樣具有“集聚”與“發散”的雙重功能。一方面,各類中國商城集聚了大量的“中國制造”;另一方面,義烏小商品等中國商品經由這些“終端市場”的輻射而進一步深入移居國的窮鄉僻壤,實現與消費者的“面對面”。目前,南非福建籍華商已將零售店開到了地處偏遠的黑人聚居區。一位在南非從事日雜百貨批發的福建籍華商說,“福建江陰人多數在約堡鄉下開零售店,大概占全部在鄉下開店的中國人的70~80%。”③2010年12月10日訪談于南非約翰內斯堡香港城。

(四)第四重網絡

近年來,隨著海外華商實力的增強,原本在義烏市場采購并在移居國從事一級批發貿易的部分華商,發展到越過義烏市場直接向市場背后的產地市場下單采購,這樣便構建起從銷售市場到產地市場之間的網絡,即“第四重網絡”。越過義烏市場平臺而直接向產地市場下單,必須達到工廠下單生產的最小起訂量(Minimum Order Quantity),往往需要較多的資金,因而這部分人數只占華商群體中的一小部分(圖2中用虛線表示),卻有助于擴大華商網絡的覆蓋面,構建起產地市場直達消費市場的通道。

“采購的話,廣東、福建、浙江都有。浙江就是義烏、溫州、慈溪這邊,還有嘉興這邊羊毛衫市場……主要看進什么貨。因為我們這邊信息是比較靈活的,什么季節就到哪里采購。你要沒這個資源,生意就做不好了。”①2011年7月7日訪談L于義烏市青田商會。

五、余論

學術界關于海外華商網絡的既有研究中,濱下武志和王蒼柏肯定了國際大都市香港作為經濟中心在海外華人世界中的樞紐地位,莊國土指出新時期以中國大陸為中心的海外華商網絡的發展趨勢,[27]麥高登則將香港重慶大廈稱為“低端全球化”(即人與物品在低資本投入和非正式經濟情形下的跨國流動)的代表。[28]本研究發現,這些從事義烏小商品等中國商品貿易的海外華商構建了一個以義烏市場為中心的海外華商網絡。義烏市場雖然起著類似于香港重慶大廈的功能和作用,但比起重慶大廈,義烏市場的輻射度更大,市場體系、支撐產業、商人群體、物流網絡等方面的集聚功能更強。與義烏市場建立直接、間接關聯的各類市場(節點),并不僅僅代表一個地理上的城市或交易場所,而應該視為某類網絡,這些網絡的功能存在不同:有的只輻射到所在國及周邊國家,有的輻射到其他相隔遙遠的國家,乃至跨越洲際;有的與義烏市場有直接關聯,而有的與義烏市場只存在間接關聯。每類市場之間都存在著各式各樣的關聯、網絡,并且與義烏市場有著直接或間接的聯系。這些市場相互之間不存在上下等級之分,而是通過商品、資金、物流、信息等雙向流動有機地聯結成一個關聯體,協力構建了義烏小商品的一個全球流動網絡。

海外華商網絡,實質上是由許多基于血緣、地緣、業緣等社會關系之上、有各自中心節點的族群次網絡交織而成的覆蓋全球的龐大商業網絡。本研究從義烏市場透視新時期的海外華商網絡,在這個特定網絡里,義烏市場起了中心節點的作用。但即使作為中心節點的義烏市場,也只是從事義烏小商品貿易的海外華商構建的一個華商網絡的中心而已,可以被視為全球華商網絡的一個次網絡,與擁有自己中心節點的許多其他類型的華商網絡處于平行的位置(見圖2中外圍的三個小黑塊),如與以廣州市場為中心的海外華商網絡、以香港為中心的東南亞華人多重網絡等是平行的,相互補充而不是隸屬。借助于義烏這個中心節點與其他中心節點的關聯,各類次華商網絡連接在一起,形成了若干多層次、多維度的華商網絡復合體。正是通過這些次網絡的相互關聯,才得以打破民族、國家和地域的限制,構建起一個全球性的華商網絡。這一網絡模型有助于理解華商網絡的范圍和層次,以及不同地方和層次的華商網絡如何相互發生聯系、進而形成一個交叉相連的系統。

[注釋]

[1] 陳肖英:《紛爭與思考:華商網絡研究綜述》,《八桂僑刊》2017年第3期。

[2] 單純:《海外華人經濟研究》,深圳:海天出版社,1999年,第195頁。

[3] 廖小健:《海外華商經濟網絡簡析》,《市場營銷導刊》2003年第1期。

[4] 王勤:《東亞區域經濟整合與華商》,《亞太經濟》2009年第2期。

[5] [6]施堅雅著,史建云、徐秀麗譯:《中國農村的市場和社會結構》,北京:中國社會科學出版社,1998年,第6~7、39頁。

[7]王蒼柏:《華人網絡的再認識:一個空間的視角》,《華僑華人歷史研究》2006年第2期。

[8]濱下武志著,馬宋芝譯:《香港大視野:亞洲網絡中心》,香港:商務印書館,1997年。

[9]戴一峰:《近代環中國海華商跨國網絡研究論綱》,《中國社會經濟史研究》2002年第1期。

[10] 王曉峰、楊金坤、陳楠烈:《義烏僑商與中國小商品城——關于“義烏僑商”的調查報告》,《浙江社會科學》2011年第1期。

[11]吳晶主編:《僑行天下》,北京:大眾文藝出版社,2006年,第188頁。

[12]原晶晶、莊國土:《非洲華商概況分析》,《僑務工作研究》2011年第2期。

[13]李明歡:《歐洲華人社會剖析:人口、經濟、地位與分化》,《世界民族》2009年第5期。

[14] 郭招金等:《2008年世界華商發展報告》,載世界杰出華人年鑒編輯部主編:《世界杰出華人年鑒·2008版》,北京:世界杰出華人年鑒編輯中心,2009年,第6頁。

[15] “西班牙電視5臺《“皇帝行動”辯論會》紀實”,http://chinatown.ouhua.info/news/2012/10/22/1800732.html,2013年2月22日流覽。

[16]陳肖英:《海外華商研究:人口、經濟與跨國主義》,《八桂僑刊》2014年第2期。

[17]齊慧:《義烏小商品走向高端大市場》,《經濟日報》2011年7月22日。

[18] 陶后夫:《大物流帶動商流人流集聚》,《浙中新報》2010年11月17日。義烏90%以上的小商品借寧波港出口。

[19]曉鳴:《迪拜轉口貿易的含金量》,《進出口經理人》2006年第7期。

[20] 陸立軍等:《義烏商圈》,杭州:浙江人民出版社,2006年,第60頁。對于華僑華人的人數有不同說法,有的認為在迪拜的華僑已接近20萬人,見黃培昭:《迪拜有個中國“龍城”》,《世界知識》2010年第5期。

[21] 王凌峰:《海內外主要港口物流發展簡況》,《中國水運》2008年第11期。

[22] Heidi Ostbo Haugen and Jorgen Carling, “On the Edge of the Chinese Diaspora: the Surge of Baihuo Business in an African City” ,Ethnic and Racial Studies,Vol.28, Issue 4, 2005, p.647.

[23]張妍婷:《五千浙商闖南非,捅破中國制造低價“天花板”》,《錢江晚報》2012年8月9日。

[24]李明歡:《歐洲華人商城經濟研究》,《世界民族》2013年第3期。

[25]《海外中國商品城如何過冬》,《溫州日報》2008年11月14日。

[26]麥尚文:《歐洲華商熱建“中國城”》,《僑務工作研究》2007年第5期。

[27]莊國土:《東亞華商網絡的發展趨勢——以海外華資在中國大陸的投資為例》,《當代亞太》2006年第1期。

[28] 麥高登著,楊玚譯:《香港重慶大廈:世界中心的邊緣地帶》,上海:華東師范大學出版社,2015年,第19頁。