見字如面 往事云煙

—— 陳恒安先生尺牘漫賞

文/馬宏明

◎陳恒安的信封

陳恒安 (1909— 1986) ,原名德謙,字恒堪,號寶康,貴州貴陽人。治學嚴謹,通古文字學。精研甲骨、金文、竹簡、帛書等各體文字。書法諸體咸備,尤以大篆與行書見長,所作章法考究,結體精當,樸厚沉雄,雅俗共賞。有《鄰樹簃詩存》《春茗詞》《殷契書法漫述》《陳恒安書法選》。等留世。生前為中國書法家協會名譽理事,貴州書法家協會名譽主席,貴州省博物館名譽館長,貴州省文史研究館副館長。先生一生交游廣泛,朋友眾多,有的詩酒唱和,有的書信往還,自然留下許多墨寶,寒齋便珍藏數通先生信札,每每沐手拜觀,云巖室(恒安先生書齋)中種種如煙往事便縈繞腦際,恍如昨日。今檢出與讀者諸君共賞。

其一:

衛兒、明兒:

半年為病所苦,住院5個月方得還家。至今方得提筆,亦云幸矣!現只在調養中,未斷服藥。太太漸康復,均能起坐如常,勿念。惟我已有白內障,視覺日愈模糊,可慮也。(已難寫更小的字,看書只4號字可辨)

近日寫字任務仍繁,要為省市當局書寫多幅。而省外來函索字者,竟達180封左右,只好推諉。緣上海《書法》雜志為我吹噓,以至窮于應付。

衛兒既經掌教,可暫安心。有機當轉入學術,此我所贊同者。明兒想已返潭,身體若何?念念!班班喜期在近,我與太太當助嘉禮,曉孫品行好,性情厚,正可免學。

武漢的福姐(憬若)來筑開會,遇我數次,對衛兒甚為掛念,不久將返原處,并此相告。即問近好。

恒安

一九八三年九月

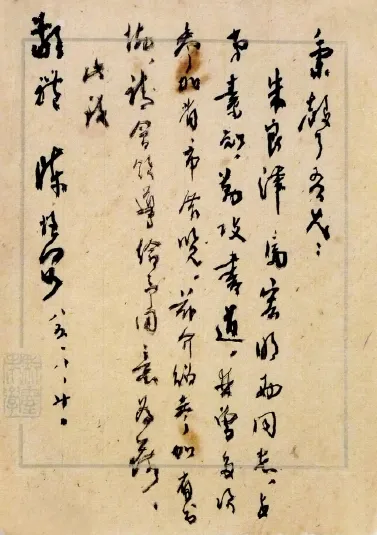

這是一封先生寫給時在湖南湘潭工作兒子、兒媳的家書。不知何故未寄出,留于陳宅。先生謝世多年后,師母蔣德云老人相贈,其內容多為家事,可知先生在“半年為病所苦,住院5個月方得還家。至今方得提筆,亦云幸矣!現只在調養中,未斷服藥。”的情況下,便迫不及待地“倘作家書寄哲兒”(龔自珍句),以慰他鄉游子牽掛,書言老伴已沉疴初愈、逐漸康復、起坐如常,哲嗣工作調動,親戚走動及孫輩婚禮、教育等事宜。其中寫道“近日寫字任務仍繁,要為省市當局書寫多幅。而省外來函索字者,竟達180封左右,只好推諉。緣上海《書法》雜志為我吹噓,以至窮于應付。”當時先生已是書界泰斗,加之為人謙和,幾乎有求必應。囑字求書者眾,幾乎從早到晚門庭若市。正如其老友王萼華贈詩云:“求書坐上客常滿。”加之媒體大力宣傳,特別是貴州電視臺拍攝的專題片《翰墨生涯》播出及上海《書法》雜志介紹后,先生名聲更是家喻戶曉。于是便在無形中給這位身患多種疾病、年逾古稀的老人增加了書寫任務窮于應付的苦不堪言,更失去了逸情消遣、創作樂趣。以古人詩云:“安老原應百事休,誰知晨起便生愁。征名索序兼題畫,忙煞人間冷應酬。”來概括當時先生情狀最為恰當。這封信用筆輕松自如,似行云流水,徐疾輕重自然天成。整幅看去更有唐人杜工部所云:“元氣淋漓障猶濕”的痛快沉酣。因系家書語言娓娓道來,而不加修飾,親切直抒,書法亦不假雕琢一揮而就,修改涂抹隨心所欲,是真性情真功夫的自然流露。

◎陳恒安家書

◎陳恒安致周秉聲書

其二:

接奉惠函,重以盛囑,本應及時著筆,但因久病未愈,加之目翳,以致無法如命為歉,乞諒是荷,此頌近祉,陳恒安

這是一封未署具體收件人姓名的、近乎公開信的特殊小札。1983年第二期《書法》雜志開辟專欄介紹先生,1982年秋先生住院期間,該刊編輯周志高、方傳鑫專程從滬蒞筑,向先生約稿并商談有關事宜,約請當時的貴州省書協秘書長周秉聲撰《博涉多優,心手雙暢》短文,全面概括了先生經歷交游、藝術成就。

當時書法熱潮初至,《書法》雜志的影響力與覆蓋面頗盛,加之先生曲高和眾的各體書法在全國讀者中反映異常強烈,一時國內外求教、求字、拜師者絡繹不絕、紛至沓來,信件如雪花般飄向云巖室中。

是時先生已年逾古稀,并患有多種疾病,常年臥床養疴,自然無法將如此眾多的信件一一回復,更難滿足人們索字求書的要求。先生又不想讓對方失望,時時發出力不從心的嘆息。萬般無奈之下,友人想出妙招,讓先生寫出兩張內容形式完全相同的信件,請人復印后填上收信人姓名寄出,以慰遠方相識不相識之友。全程由我辦理,原信一頁送與復印者,一頁我自藏,是札禿筆寫來,茹方于圓、碑帖相濟,中鋒側鋒、徐疾頓挫,參差歷落自然天成,短短數行,便顯大師那與眾不同的功力與境界。

◎ 致潘中亮書

其三:

中亮同志:

我有黃齊老詩軸,已破舊,擬請交付裝裱,以能保真貌為宜,余由馬龍同志代致。此致春祺,陳恒安頓首八四、元、十

“有事弟子服其勞”,恒安夫子晚歲,年老多病足不出戶,許多向外聯絡都由弟子代勞。1984年元月10日,云巖室中唯我與先生師徒二人。先生在書寫完畢、我即將離開時,命我將其丁姓老友托先生找人裝池的一件黃齊生行書立軸,送往位于南明河畔的貴州國畫院,找當時的負責人潘中亮安排人揭裱。因藏者不善保管,幅面霉點斑斑,破損不堪。因之重新揭裱中的諸如整舊如舊、色澤搭配、尺幅寬窄等有關事項,都須筆者口述,才有“余由馬龍(筆者)同志代致”之語。

潘老師看完便箋后遞還給我,同時接過字幅,聽我車身述先生要求后車身回去,一遞一還間,此紙便成我的藏品。這是一件先生在叮囑間,臨時從桌上抽出的廢紙寫就的便箋,系書寫之時毫無準備的偶然欲書、一揮而就之作,因之更顯示出逸筆草草、匆匆急就的無窮意味,不刻意,極率性。

整幅便簽看去小中見大,咫尺宏闊,縱逸跌宕。首尾兩字長筆皆一縱而下,卓然挺立,勢如渴驥奔泉,上下呼應,前后連貫;運筆中側逆順,隨意而為;墨色則濃淡干濕、漲墨飛白一任自然,不拘于法度;而法度自在點畫線條之間,整幅看去更是激宕湍急,超然獨絕。沒有經營位置、左顧右盼、著意安排,文字淺顯、短促、直白,因屬便條類,勿需字斟句酌、推敲思量,故一揮而就、毫無遲疑,更無滯筆,酣暢淋漓躍然于紙。

遙憶當年先生據案揮灑情狀,氣定神閑、悠然自得,令人想起東漢蔡邕“書者散也,欲書先散懷抱,任情恣性,然后書之,若迫于事,雖中心逸毫,不能佳也”之句。

其四:

振聲同志,茲值《光明日報》創刊卅五周年,敬以“光風被文翰,明世頌華年”聯語奉祝,祈教正,印字后,即以編刊為幸,此頌撰安,陳恒安頓首。八四、四、六,王振中兄示,因即時寄發。

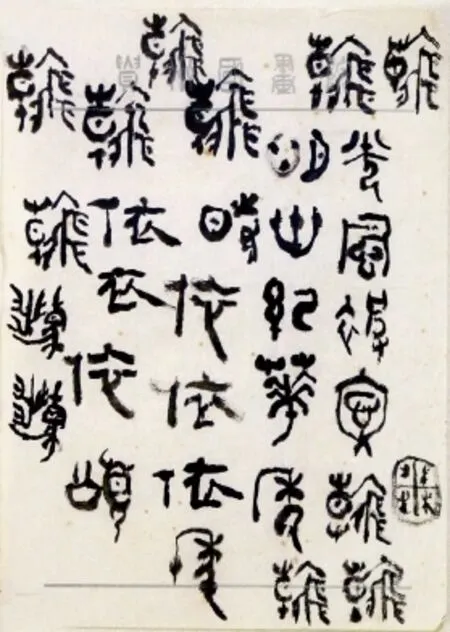

1984年《光明日報》創刊35周年,出專刊紀念,向當時全國各地書畫名家發出索書邀請。恒安先生作為一代大家,自然在受邀之列,光明日報社通過王振中向先生轉來專函,先生欣然應允,并以“光明”兩字作嵌名藏頭聯:“光風被文翰,明世頌華年”,寫成篆書祝賀。

僅從先生為《光明日報》所書的這次應景祝賀之作看,便可見其創作之嚴謹,絕不隨意應付:在創作正稿之前的草稿中,先生對某些字的書法造型變化及相互搭配反復推敲,如僅一“翰”字,竟一連書寫了十余個,以求達到完滿之境,大有袁子才詩所云“愛好由來之筆難,一詩千改始心安。阿婆還似初笄女,頭未梳成不許看”之概。是札老筆紛披,濃墨凝重,留而不滯,流而不滑,數處留白更顯空靈。

其五:

秉聲吾兄:

朱良津、馬宏明兩同志,與弟素知,勤攻書道,并曾多次參加省市展覽,茲介紹參加省書協,請會領導給予同意為荷,此致,敬禮,陳恒安,八五、八、廿。

◎ 陳恒安信札及手稿

這是恒安先生給其好友、貴州省書協曾任秘書長的周秉聲推薦我與良津兄參加省書協的信函。周秉聲老師系文聯職工,先在美協工作,上世紀八十年代初擬成立書協,被借調出來負責籌備,從此借而不還,為貴州書法事業貢獻卓著。他亦雅好書畫,閑暇時亦調色染翰,揮灑云煙。

遺憾的是因工作繁重,事無巨細他都親歷親為、勞心勞力,后來于書法創作基本不涉,潛心于書法活動的參予組織,其行政領導力、執行力都令人嘆服。1987年,我們參加西南刻字展,我與張雙錫師兄被選中,因時間緊迫,我們便挑燈夜戰,周老師竟數度至寒齋催促。

1986年端陽,恒安先生謝世,周秉聲代表文藝界全程主持其悼念活動,有條不紊,安排有序。當時許多大型活動皆為周氏處理,可以毫不夸張地說,今天貴州書界有如此繁榮之局面,與周老師無不關系。

周氏一門與恒安先生為世交,常到云巖室中與先生晤談。當時我與良津正癡迷于書法,在先生的耳提面命下“勤政書道”,先生命我持信去找周老師辦理入會事宜,但非常不巧,未遇。次日他不知何事到云巖室,先生當面拜托。可見先生為培養我們所付出的辛勞。

師恩難忘,每每展讀先生手澤,當年我們在云巖室中的往事,便會勾起回憶,縈繞于心。

先生辭世,值詩人節;至今卅二年,端陽又至。讀小箋申懷想。

戊戌年端午后數日記于瓜豆軒燈下