徐冰:藝為何物,藝為本心

韓雅俐

“徐冰:思想與方法”大型個展在北京尤倫斯當代藝術中心開幕已有數周,展覽開幕至今參觀人數與日俱增。徐冰作為中國當代藝術最具代表性的藝術家之一,以其獨具的藝術語言賦予作品高度社會化的精神內核,以精微而幽默的方式呈現藝術家對當下時代的批判與反思。他秉承了東方文化樸素與睿智的精髓,又直指世界,作品極具前瞻性與警示性;在看似聲東擊西與錯位的面貌之下,多層次的社會議題與文化思考在其中發聲與相互激蕩,通過對舊有藝術語言的改造與新語言的創造,為觀眾提供了多種進入與探索的通道。

本次展覽作為徐冰在北京地區最全面的回顧性展覽,梳理了藝術家自20世紀70年代開始至今40余年的創作歷程,集中呈現了其所有重要系列的作品,其中囊括了版畫、素描、裝置、文獻記錄、手稿、影像、紀錄片等多種形式,通過文獻實物相結合的方式勾勒出其藝術探索的完整軌跡。此次展覽雖為個展,卻呈現出大型群展的風貌,其作品樣式之豐富,創作形態之多樣,在國內藝術家群體中實屬少見。為了營造展覽的立體效果,尤倫斯當代藝術中心開放了其所有的展覽空間,精心布置展覽現場,在1800平方米的空間中,展出了徐冰40年來創作的60余件作品,其中不少作品為首次在京展出。

展覽鏈接:

徐冰:思想與方法

展覽時間:2018年7月21日—10月18日

展覽地點:尤倫斯當代藝術中心(UCCA)

展覽現場

藝術家徐冰

徐冰 煙草計劃(局部) 1999—2011年

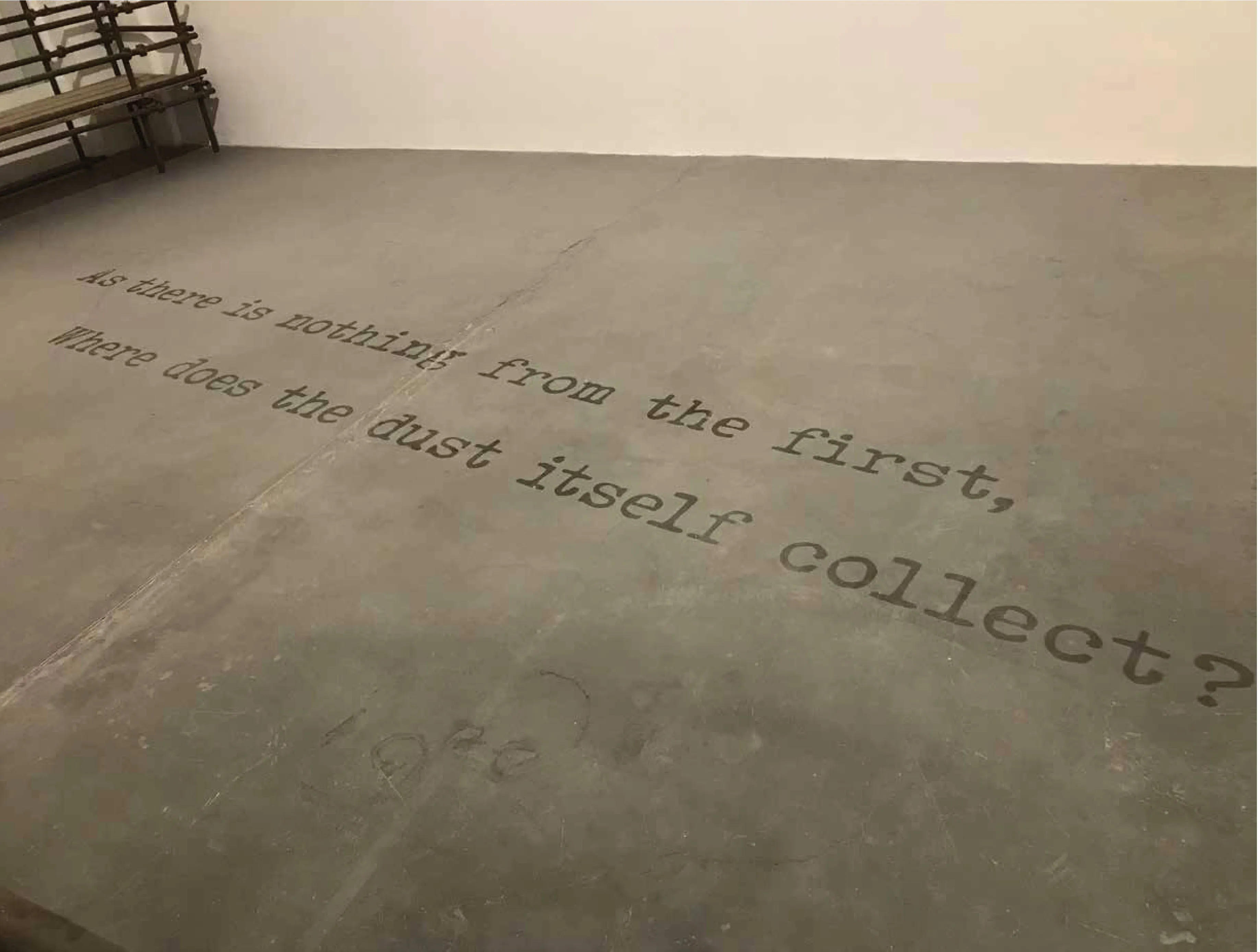

徐冰 何處惹塵埃 2004—2018年

作為中國藝術的先鋒代表,徐冰的作品常常與中國當代藝術的發展息息相關,卻不晦澀難懂,以樸實、自然的方式融入不同觀看階層的審美習慣中。縱觀整個展覽,除了體量、數量龐大以外,其作品主題、題材也不一而足,在多條不同的線索上交叉進行。這種創作模式正印證了徐冰所說,作為藝術家,他試圖尋找一個閉合的圓形軌跡,試圖尋找自我的方法論。

整個展覽分為三個部分:作品《天書》(1987—1991)、《鬼打墻》(1990—1991)和《背后的故事》(2004至今)等展示了徐冰對于意指系統、文本性與語言困境的冥思;作品《A,B,C...》(1991)、《藝術為人民》(1999)與《英文方塊字書法》(1994至今)等記錄了藝術家在文化雜糅、文化差異和跨文化語境等方面的實踐探索;作品《煙草計劃》(2000至今)、《鳳凰》(2008)、《地書》(2003至今),以及首部電影《蜻蜓之眼》(2017),則共同探討了在過去的百年間席卷中國及整個世界的經濟與地緣政治轉變。此外,展覽還展出了徐冰于中學時期摹寫的《多寶塔碑》臨帖(1971),以及依據北宋郭熙的作品特地為UCCA創作的《背后的故事:樹色平遠圖》(2018)。

一、“書”之濫觴

20世紀70年代,在北京山區插隊務農的徐冰與當地農民和知青共同創辦了手工油印刊物《爛漫山花》(1975—1977),他以此為契機,積累了許多對于漢字間架結構中所蘊含的社會政治含義的認識,為之后的“天書”系列(1987—1991)及其衍生系列埋下了伏筆,成為“書”之濫觴。“文革”后,他回到北京并被中央美術學院錄取,進入版畫系學習,學習期間的創作《碎玉集》(1977—1983)是一套袖珍的木刻版畫,有150多幅,表達了他對于插隊時期純樸平淡的鄉村生活的留戀之情。之后在研究生階段創作了《五個復數系列》(1987—1988),他直接將版畫的“復制性”加以提煉,記錄了一般不公開的刻制木版的過程,自此開始,“過程”作為“觀念”展現的一種形式,在其作品中顯露。

到了80年代末期,《天書》以“偽漢字”的形式亮相國際,該“書”共印制了120套,每套四冊,共604頁,通過活字印刷與宋代版式制作相結合,構成了一本不可讀之“書”。關于《天書》徐冰有一段非常著名的論述,他說:“1986年的某一天,我在想一件別的事情時,卻想到要做一本誰都讀不懂的書,這個想法讓我激動……”于是他開始著手創作,一做就是四年,在回憶起那四年的時光時,他說那是他最刻苦的一段日子,“一個人用了四年,做了一件什么都沒有說的事情”。

《天書》是徐冰走向國際的第一步,之后又創作了巨幅版畫作品《鬼打墻》(1990—1991)——去拓印一個巨大的自然物北京金山嶺長城。這件作品比《天書》更加無法閱讀,巨大的尺度混雜了自然與人文、歷史的印記,是對存在于真實時空中的歷史遺跡進行了一種“如實的扭曲復制”,它揭示出中國歷史遙遠而觀念化的存在。

由此可見,徐冰早期的作品大都建立在研究文化、語言及傳統知識體系之上,而到了20世紀90年代初期,他移居美國紐約,文化的碰撞使他開始有關跨文化與全球化議題的創作。諸如1991年創作的裝置作品《A,B,C...》與《后約全書》(1992—1993)展示了藝術家面對全新文化語境的陌生與隔閡之感;《英文方塊字書法》系列(1994至今)則進一步將英文以漢字書法的形式進行重構,它和《天書》不一樣,這是可閱讀的文字,并通過“教室”的形式與觀者互動。

徐冰 在美國養蠶系列 1994年至今

徐冰在文字語言上下功夫,“英文”與“中文”的解構、重組是其創作的核心,像2006年為新加坡最大的佛教寺院Kwan-Im寺院創作的《魔毯》也為同源之作。中文筆畫與英文字母的結合不僅僅是兩種語言的交鋒,更是在兩種文化的交鋒與交融中尋求獨立,而這往往產生了一種“陌生化”的傾向,暗含了初至紐約的藝術家對語言交流本質的思考,并與之達成一種和解關系,呈現出中西方文化基因嫁接與融合的奇異面貌,將人們舊有的知識概念逼入了一種失去判斷支點的境地。

二、寄意于“物”

經過短兵相接式的交流,徐冰對當代藝術的瓶頸有所反思,試圖借助人類之外的能量與動物進行“合作”,去擺脫自身所背負的文化重負,并為融入西方做了一系列概念藝術嘗試,先后創作了《一個轉換案例的研究》(1994,2018)、“在美國養蠶”系列(1994至今)、《熊貓動物園》(1998)及《野斑馬》(2002)等。他將來自西方的藝術表達形式與特定的中國傳統元素相互交織,展示出中西方文化的交融、碰撞或排斥等復雜關系。

徐冰 天書 綜合媒材裝置 尺寸可變 1987—1991年 加拿大國家美術館(渥太華,1998年)展覽現場

在本次展覽上,《一個轉換案例的研究》是以錄像和恢復現場的形式加以呈現。徐冰介紹時說:“其實這還是一件歷史性的作品——1993年做的方案,1994年初實施。在這次回顧展中,它只是作為這個藝術家在那個時期、在那樣的關系中,做過的一個行為。時間過去了,當時參與這件作品的人,現在都是大腕,其實也都開始老去。我覺得這很有意思。如果再呈現一次當時的情境,它會給人很多的反思吧。在時間面前誰都沒有辦法。這樣做的意義并不在這件作品本身,而是在于時間所構成的一種歷史感。”而豬身上所印的偽中文、偽英文所代表的人類文明痕跡,與豬所表現出的最本能的行為形成對比。

徐冰 煙草計劃 1999—2011年 “徐冰:思想與方法”展覽現場 圖片來源:TANC

徐冰 英文方塊字書法教室 綜合媒材裝置 尺寸可變 1995—1998年

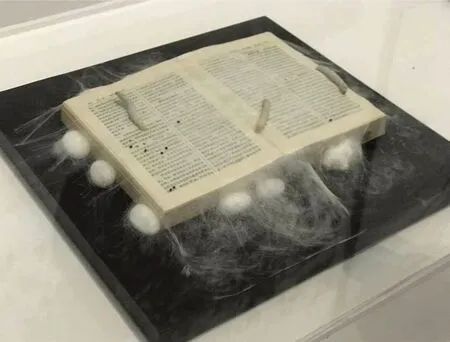

另一件以動物為題材的作品“在美國養蠶”系列像是一個未完待續的創作計劃。徐冰自20世紀90年代初期便連續定期地開展養蠶計劃,他在現成的書籍上、電腦上、平板上養蠶,使其自然而然地被包裹。“蠶”與“禪”同音,表征著東方的屬性,是在用東方思維的方式來處理現當代藝術,其中又充滿了不確定的因素。

徐冰 天書 綜合媒材裝置 尺寸可變 1987—1991年 加拿大國家美術館(渥太華,1998年)展覽現場

除了借用動物表意之外,徐冰還假借煙草表現切身的當下議題。“煙草計劃”系列的靈感源于杜克大學所在的城市達勒姆,其中彌漫的煙草味引起了徐冰的注意,于是便開始了“煙草”的主題創作。在此次展覽中,《虎皮地毯》引人入勝,它是由50多萬支香煙制成,由此探討煙草與人類漫長而糾葛的復雜關系,反省人類自身的問題和弱點。同時展出的還有《雜書卷》《小紅書》《手提電腦》,以及《清明上河圖》等。徐冰將煙草與其他材料相結合,以近似社會學的研究方法反思歷史與現實、道德與法律、資本與文化、信仰與生存等問題。

《何處惹塵埃》(2004至今)是以“9·11”事件為出發點,其中的材料均來自“9·11”事件中曼哈頓下城的灰塵。徐冰用這些塵土寫下了六祖慧能的一首詩:“菩提本無樹,明鏡亦非臺。本來無一物,何處惹塵埃?”他用極富東方禪宗思想的妙語來探討世界事件,是精神能量與物質能量的內涵與外延,在傳統語言之外進行探索,檢視人類文化交流的內在邏輯。

談及在美國的經歷對他的影響,徐冰說:“人的任何生活經歷都會作為一種基因埋在身體里,這是肯定的。我想,在紐約的經歷,它主要的影響其實還是讓我懂得了任何一個社會里其實都有你很討厭的東西,而這個社會或者說這種文明,它有價值的東西卻往往是被那些你討厭的東西所包裹的。你必須有能力穿透你不喜歡的東西,繼而觸及它底下有價值的部分。回到中國也是這樣。”

三、無千無萬

2007年,回到中國的徐冰被疾速變異的中國現實驅動,創作了一系列新作品,諸如《背后的故事》(2004至今)、《鳳凰》(2008—2013)、《蜻蜓之眼》(2017年)等。這些作品明顯跳出了他早期所從事的語言及符號體系的探索,開始在更廣闊的文化背景之下,反思中國文化性格及其所處的時代現狀。《鳳凰》(此次展覽呈現的為創作手稿及影像資料)是其回國后的第一件大型裝置作品,這只長達28米、重六噸的“鳳與凰”并列在高空,全部由建筑垃圾和廢棄的勞動工具制作而成,在離開“財富中心”的襁褓之后,它也沖破了藝術、資本與政治的邊界,成為“政治性”十足的“去政治化”的產物。

而《背后的故事:樹色平遠圖》則延續了“背后的故事”系列的創作風格——干枯植物、麻絲、紙張、編織袋及各種廢棄物透過磨砂玻璃“復制”出了一幅具有東方韻味的水墨山水畫。而在玻璃背后,是兩個截然不同的世界。前面的世界,是中國藝術傳統;后面的世界,則是徐冰所發現和解構的另一種真相。它們格格不入,卻又完全不可分割,如同天之于地,山之于水,只是徐冰選擇的表述方法更為極端而尖銳。正面霧氣氤氳、意境空靈的古典山水與其背后垃圾破爛、雜亂無章的現實場景之間構成了一種極強烈的反差。

無論是“背后的故事”系列作品還是大型裝置《鳳凰》,都通過大量的“現成物”進行主題表現,以此構成了其語言文字系統之外最重要的一種創作路徑。同為“現成物”作品的還有2017年公映的影片《蜻蜓之眼》,這部由搜集公共監控視頻剪輯成片的影片迫使觀眾去懷疑對“真實”的定義。

影片的主角是一位名為蜻蜓的女子,她在佛寺中帶發修行,后下山遇到了男主柯凡……這部看似“追愛”的影片實則是通過各種監控錄像拼接而成,是對監控系統、表演、假象、人性的反思。徐冰在接受采訪時說:“影片以一個‘大片’的架勢來講述長篇故事,前面加的‘龍標’視頻帶有一種反諷性,我覺得這其實很有意思,我們不可能得到龍標,這就出現了荒誕性,強化了整個片子的戲仿性。”這部影片究竟講了什么?是看與被看的關系?是真實與虛擬的轉化?是監控與人權的邊界?是愛?是輪回?還是什么……大概都不止于此!

徐冰 一個轉換案例的研究(靜幀) 1993—1994年

徐冰 英文方塊字書法教室

徐冰的作品很難用一個詞、一種風格、一個主題去加以詮釋與命名。他的作品之豐富也不僅僅是一篇文章可以論述清楚的,像《芥子園山水卷》《漢字的性格》《木·林·森》《赫爾辛基喜馬拉雅的交換》《猴子撈月》等作品都讓觀者看到了其創作過程中的實驗性,也是在實驗中才有了所謂的代表作。正如徐冰所言:“我創作中使用的材料和風格,看起來好像每件作品都跟過去不一樣,而且好像都顛覆了前面的作品。但實際上,它里面有一種結實的內在線索。回顧展,當把作品都放在一起的時候,這種內在的揭示就更清楚。從過去的作品里面,就可以看到新作品中有的東西,或者說它已經涉及一種隱約的課題或者內容。過去的作品又可以對新的作品起到注釋的作用。”