封育年限對伊犁絹蒿荒漠土壤微生物及酶活性的影響

孫宗玖, 李 琦, 李培英, 江沙沙

(1.新疆農業大學 草業與環境科學學院, 新疆 烏魯木齊 830052; 2.新疆草地資源與生態重點實驗室, 新疆 烏魯木齊 830052)

新疆地處亞歐大陸腹地中溫帶干旱荒漠區,可利用天然草地面積4.80×107hm2,劃分為11個草地類,其中荒漠草地是其重要組成部分,面積約為2.69×107hm2,生產中多作為春秋場或冬場利用,在季節牧場輪換利用中具有重要的地位[1]。以伊犁絹蒿(Seriphidiumtransiliense)為建群種的荒漠是新疆荒漠草地的典型代表,面積約為1.14×106hm2,廣泛分布于新疆天山北麓山前洪積扇和低山丘陵區[2]。由于所處生態環境脆弱、放牧壓力大等原因,伊犁絹蒿荒漠退化現象十分普遍,并成為新疆草地退化的重災區,對草地生物多樣性的保護、畜牧業生產和綠洲生態安全造成了嚴重威脅,因此恢復與治理退化的伊犁絹蒿荒漠已成為當前亟待解決的首要問題之一。

圍欄封育已成為新疆退化草地恢復的重要舉措,可使退化的草地的植被、土壤得到一定程度的改善[3]。目前,圍繞封育過程中退化伊犁絹蒿荒漠恢復效果已開展了大量研究[2,4-6],主要集中在草地植被群落特征及其多樣性、土壤常規養分及土壤碳組特征等方面的對比分析,相對而言對其土壤微生物組成數量特征及土壤酶活性的探討較少。土壤微生物和土壤酶是銜接土壤有機物—無機物—生物相互作用的重要參與者與推動者,在土壤有機物分解、腐殖質的形成、養分轉化等環節中具有重要作用[7-8],因此研究封育過程中土壤微生物和土壤酶的響應機制對深入了解退化草地土壤質量的恢復具有重要指導意義。基于以上認識,本文擬以輕度退化的伊犁絹蒿荒漠為對象,通過對不同封育年限下草地土壤有機質、土壤微生物數量及土壤酶活性的測定,探討其對封育年限的響應規律,以期為退化蒿類荒漠草地的改良、復壯以及生態系統的恢復提供參考依據。

1 材料與方法

1.1 研究區概況

研究區位于新疆維吾爾自治區烏魯木齊市米東區蘆草溝鄉的博格達山北坡低山帶(87°47′—87°46′E,43°53′—43°49′N),海拔840~1 110 m。試驗區為典型溫帶大陸氣候,四季明顯,冬季寒冷漫長,年均溫6.4 ℃;年降水量約為236 mm,四季分配不均,春季占全年降水量的30%。土壤類型為灰漠土,土層較厚。該草地主要優勢植物有伊犁絹蒿(S.transiliense)、木地膚(Kochiaprostrata)、叉毛蓬(Petrosimoniasibirica)、角果藜(Ceratocarpusarenarius)等,每年春(3月中旬至6月中旬)、秋(9月上旬至11月中旬)兩季放牧利用,且地表有一定程度的裸露,總體處于輕度退化狀態。

1.2 樣地選擇

試驗設置2個封育處理,即封育3 a和11 a,分別在2013,2005年采用網圍欄進行封育,面積均為2 000 m2,且封育區內全年禁止放牧利用。封育區基本相連(小于10 m),且土壤狀況、地形地貌、降水、溫度等生態因子基本保持一致;同時封育區外圍設為對照區(CK),為傳統的自由放牧區,放牧畜種多為新疆細毛羊。

1.3 土壤樣品采集

2016年5月,每個圍欄樣地沿坡向平均分為3個條帶區,每個條帶區內沿對角線采用蛇形取樣(Z字型),每隔10 m設置1個土樣取樣點,共5處。每處用直徑為7 cm的土鉆,按土層深度0—5,5—10,10—20 cm分層鉆取2鉆,同層混勻形成混合樣,放入做好標簽的自封袋冷藏帶回室內。對照區則在封育區附近隨機設置樣地3處,按相同方法獲取土樣。室內,剔除植物根系、石礫等雜物后,將混合樣分成2部分,1部分放置4 ℃冰箱貯存,用于土壤微生物數量的測定,另1部分置于室內自然風干,磨碎,過0.25,1,2 mm篩后保存,用于土壤有機質及酶活性的測定。

1.4 測定方法

土壤有機質采用重鉻酸鉀外加熱法[9]。過氧化氫酶活性測定采用高錳酸鉀滴定法,脲酶活性測定采用苯酚鈉比色法[10]。土壤微生物數量測定采用稀釋平板法,細菌用牛肉膏蛋白胨瓊脂培養基,真菌用馬丁氏孟加拉紅瓊脂培養基,放線菌用淀粉銨鹽瓊脂培養基培養法[11]。

1.5 數據分析

利用SPSS 17.0數據統計軟件的one-way ANOVA及Duncan法進行相關數據的統計分析,結果以“均值±標準誤”的形式表示;利用Microsoft Excel 2013進行相關表格的制作。

2 結果與分析

2.1 封育對土壤有機質的影響

表1看出,隨封育年限增加,0—5 cm土層有機質含量呈上升趨勢,5—10 cm,10—20 cm土層則呈先降后升趨勢,封育3 a最低。與對照比,封育3 a和11 a的0—5 cm土層有機質含量分別增加7.7%,14.2%(p<0.05),而封育3與11 a間差異不顯著;5—10 cm土層封育3 a有機質含量下降了6.6%(p>0.05),至封育11 a則時增加15.4%(p<0.05);10—20 cm土層有機質增降不明顯。隨土層深度增加(表1),0—20 cm土層有機質含量呈逐漸下降趨勢,且0—5 cm土層顯著高于5—20 cm土層,且至封育11 a時,5—10 cm土層有機質才顯著高于10—20 cm土層(p<0.05)。

表1 封育年限對伊犁絹蒿荒漠土壤有機質的影響g/kg

2.2 封育對土壤微生物數量的影響

表2看出,隨封育年限的增加,伊犁絹蒿荒漠0—20 cm土層微生物總數量均呈降低趨勢,但各封育處理間差異不顯著,且無論封育與否,土壤微生物數量構成上均以細菌最高,放線菌次之,真菌最低,如封育3 a樣地,0—5 cm土層中細菌、放線菌依次占其微生物總數的85.1%,14.7%,而真菌僅為0.02%。進一步對土層中不同微生物種類組成的分析發現(表2),封育年限對不同土層的細菌、放線菌、真菌數量的影響并不一致,需要區別對待。0—5 cm土層,隨封育年限的增加,細菌、真菌數量呈降低趨勢,放線菌數量呈增加趨勢,且至封育11 a細菌、真菌較對照依次顯著降低47.3%,25.5%,而放線菌則顯著增加15.5%(p<0.05);5—10 cm土層,放線菌數量封育3 a顯著高于對照和封育11 a,而真菌數量則對照、封育3 a顯著高于封育11 a(p<0.05),但封育對細菌數量影響不顯著;10—20 cm土層,放線菌、真菌數量隨封育年限增加呈增加趨勢,封育3,11 a間差異不顯著,且均顯著高于對照(p<0.05),而封育對細菌數量影響仍不顯著(p>0.05)。隨土層深度的增加(表2),封育3 a及11 a的5—10,10—20 cm土層細菌、放線菌、真菌數量及其微生物總量均顯著高于0—5 cm土層,而5—10,10—20 cm土層間差異不顯著;對照區5—10 cm土層放線菌、真菌數量則顯著高于0—5,10—20 cm土層(p<0.05),而細菌及微生物總數則各土層間差異不顯著(p>0.05)。

表2 封育年限對伊犁絹蒿荒漠土壤微生物數量的影響

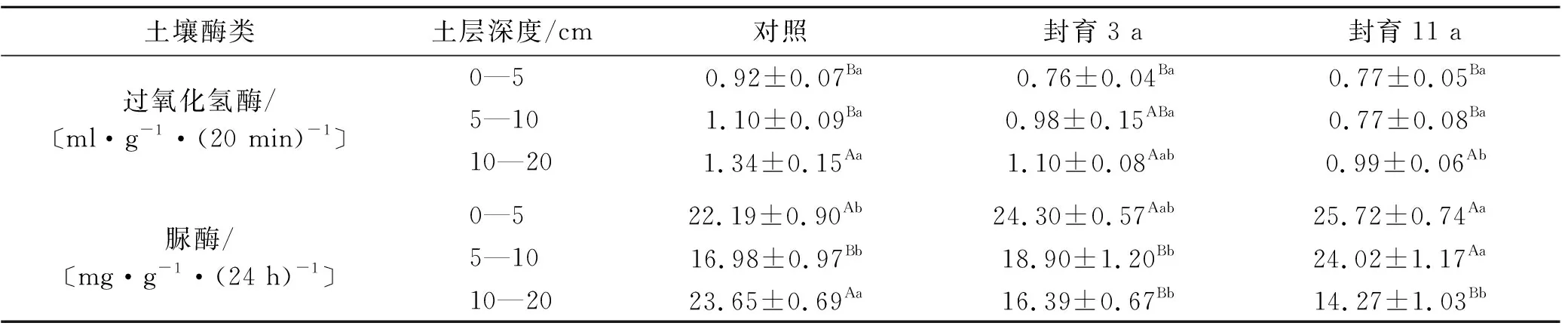

2.3 封育對土壤酶活性的影響

表3看出,隨封育年限增加,0—20 cm土層過氧化氫酶活性呈下降趨勢,但僅封育11 a的10—20 cm土層過氧化氫酶活性較對照顯著降低,降幅為26.1%(p<0.05),而封育3 a處理則介于兩者之間;0—10 cm土層脲酶活性呈增加趨勢,且封育11 a較對照顯著增加15.9%~41.5%,而10—20 cm土層脲酶活性呈現降低,且封育11 a較對照顯著降低39.7%。隨土層深度增加,過氧化氫酶活性呈上升趨勢,且10—20 cm土層高于0—5 cm土層(p<0.05),而封育后脲酶活性則呈現降低,且10—20 cm土層基本低于0—5 cm土層(p<0.05)。

表3 封育年限對伊犁絹蒿荒漠土壤酶活性的影響

3 討 論

退化草地封育后可顯著提高草地植物群落的高度、蓋度,并在封育5~10 a后達到最高,但土壤質量恢復較為緩慢,短期內變化不明顯,只有經過長時間封育才會得以顯著恢復,且其恢復效果與封育區域所處環境及封育前草地的本底直接相關[12]。Hu等[13]整合分析了中國326個封育樣地的監測數據,認為封育后92%的退化草地土壤有機碳出現增加,8%土壤有機碳出現降低或變化不明顯。如李麗君等[14]指出,草地封育26 a后天山中部高寒草甸、高寒草甸、高寒草原表層土壤有機碳分別提高11.37%,3.26%和2.21%,但僅在高寒草甸出現顯著增加,而楊新國等[15]認為,短期封育條件下荒漠草原沙化灰鈣土有機碳含量變化不顯著。本研究結果表明,退化草地不同土層有機質對封育的恢復響應存在一定的差異。與對照比,退化伊犁絹蒿荒漠封育3 a后0—5 cm土層有機質呈現顯著增加,而5—10 cm土層則出現不明顯降低,且封育3 a樣地的有機質顯著低于封育11 a樣地,但10—20 cm土層則至封育11 a土壤有機質仍增加不顯著。初步說明退化草地土壤有機質的恢復可能按照先表層后深層的順序逐步有序恢復,且長期封育均利于土壤有機質的積累。同時本研究結果也與楊合龍等對輕度退化蒿類荒漠[16],董乙強等[5]對中度退化蒿類荒漠及楊靜等[17]對重度退化的沙質荒漠的研究結果“封育早期(1~4 a)草地土壤有機質含量均會出現不同程度的降低,后期才逐漸增加”基本吻合,說明退化荒漠草地植被初期恢復過程中地上植被的快速復壯,凈生產力增加過多,可能會導致植物對土壤養分的吸收量遠遠高于其返還量,同時干旱環境下返還的凋落物并不能及時分解所致,封育后期土壤有機質的提高可能通過逐年地上植被凈生產力(凋落物、死的根系)的積累,及外界小環境尤其是土壤水分條件的改善加速了土壤有機質輸入所致,同時也與封育后截留了放牧條件下家畜將植物碳向系統外的輸出有關。

土壤微生物是土壤養分循環和轉化過程中的重要組成部分,影響著植物對養分的吸收與利用[18]。目前,有關草地土壤微生物的研究已有較多研究,多集中在微生物種類組成及其數量特征方面[19-22],但研究結果存在一定爭議。如姚拓等[19]、柴曉紅等[22]分別對天祝高寒草地、夏河縣桑科高寒草地土壤微生物數量的研究均表明,細菌最多,放線菌次之,真菌最少,且封育地大于放牧地。郭繼勛等[21]認為吉林省長嶺縣羊草草原上羊草群落、雜類草群落、堿茅群落、堿蓬群落的土壤微生物均以放線菌數量最多,而榆樹疏林群落以真菌數量最多,但趙吉等[23]則認為錫林河流域羊草草原土壤微生物數量以細菌最多,放線菌次之。本研究結果表明,無論封育與否,伊犁絹蒿荒漠土壤微生物數量以細菌最多,放線菌次之,真菌最少,這與前人的研究結果相一致[19,22-23],同時也驗證了范燕敏等[20]認為,退化伊犁絹蒿荒漠土壤微生物數量以細菌為主的研究結果,但與郭繼勛等[21]研究結果不一致。可能是由于研究區所處生境條件及植被群落類型的差異導致其生土壤理化性質的差異所致,伊犁絹蒿荒漠氣溫相對較高,而生境土壤pH值為微堿性(8.5~8.7),均有利于細菌及放線菌的生長繁育。伊犁絹蒿荒漠0—20 cm土層微生物總量雖然隨封育年限增加呈不顯著性降低,但封育顯著影響了細菌、放線菌及真菌的數量組成比例。如封育11 a 0—5 cm土層細菌、真菌較對照顯著降低25.5%~47.3%,而放線菌卻顯著增加15.5%;5—20 cm土層封育對細菌數量影響不顯著,而對真菌、放線菌數量影響顯著。這可能與土層溫度變化密切相關,封育后伊犁絹蒿荒漠植被蓋度增加,表層土壤溫度出現一定程度的降低,而真菌、細菌及放線菌生長繁育所需最適溫度并不一致,導致其種群消長存在較大差異所致。高寒草原的研究表明[19],封育后細菌、放線菌及真菌數量均出現不同程度的增加,這與本研究結果存在一定差異,可能與其研究區域所處生境條件及土壤有機質含量的高低相關。從土層垂直變化看,無論封育與否,5—10 cm土層細菌、放線菌、真菌數量及其微生物總量均顯著高于0—5 cm土層,可能是表層土溫相對較高,土壤含水量少,抑制了微生物正常生長發育所致。

土壤酶是土壤的組成部分,可作為生物催化劑,在土壤物質循環和能量轉化過程中起著重要作用。一般認為,土壤酶在很大程度上起源于土壤微生物,也可能來源于植物和土壤動物[24]。與對照比,封育后伊犁絹蒿荒漠0—20 cm土層過氧化氫酶活性呈下降趨勢,且僅封育11 a的10—20 cm土層呈現顯著降低,而0—10 cm土層脲酶活性呈現增加,封育11 a增加顯著。其原因可能是: ①封育后引起土壤理化性質的變化,如土壤溫度、水分、pH值等,導致土壤微生物數量及種類的變化,進而引起其分泌酶類的差異。 ②封育后伊犁絹蒿草地組成植物種類成分、結構和生物量變化引起其向土壤輸入的凋落物及植物殘體的化學計量學特征發生變化,導致土壤酶的種類及活性可能也會產生差異。

4 結 論

長期封育有利于退化伊犁絹蒿荒漠土壤有機質的積累,且封育后0—5 cm土層有機質的增加速率高于5—20 cm土層,封育3 a的0—5 cm土層有機質含量就呈現顯著增加。

伊犁絹蒿荒漠土壤微生物數量以細菌最多,放線菌次之,真菌最少,且封育對3種微生物數量的影響并不一致。隨封育年限的增加,0—5 cm土層細菌、真菌數量呈降低趨勢,放線菌數量呈增加趨勢,5—20 cm土層細菌數量變化不顯著,而放線菌及真菌數量多呈增加趨勢。從整體看,封育對土壤細菌、放線菌、真菌的總體數量影響不顯著。

封育對伊犁絹蒿0—20 cm土層過氧化氫酶活性影響不顯著,而0—10 cm土層脲酶活性隨封育年限增加呈增加趨勢,10—20 cm土層則呈降低趨勢。