1985:在文學(xué)革命的潮頭

朱偉

我一直說(shuō),此生幸運(yùn),是在還年輕時(shí),親歷了80年代的文學(xué)革命;是在還年富力強(qiáng)時(shí),又親歷了一個(gè)媒體崛起的時(shí)代。

王蒙說(shuō):“你要做文學(xué)編輯,還是到《人民文學(xué)》吧。”我就隨他回到東四八條,親歷了《人民文學(xué)》輝煌的1985、1986年。

最好的主編王蒙

王蒙用了一年半時(shí)間過(guò)渡,才慎重推動(dòng)了1985年《人民文學(xué)》耀亮整個(gè)文壇的效果。

1984年的《人民文學(xué)》基本立足于與他年齡相近的五六十年代作家:從維熙的《雪落黃河寂無(wú)聲》、劉紹棠的《京門(mén)臉了》、李國(guó)文的《危樓紀(jì)事》、何士光的《青磚的樓房》、蔣子龍的《燕趙悲歌》、林斤瀾的《矮凳橋傳奇》。青年作家僅江西陳世旭與山東張煒兩人上了頭條,作品都保證了平穩(wěn)的現(xiàn)實(shí)主義基調(diào)。

《人民文學(xué)》1985年的大膽推進(jìn),一個(gè)重要背景是1984年底召開(kāi)的中國(guó)作協(xié)第四次代表大會(huì)。這個(gè)大會(huì)的前三次開(kāi)在1949年、1953年、1979年,而這次會(huì)的基調(diào)是清除左的偏向,保證創(chuàng)作自由與評(píng)論自由。這個(gè)跨年大會(huì)是80年代文壇一個(gè)特別重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。這次會(huì)上,王蒙成為中國(guó)作家協(xié)會(huì)常務(wù)副主席兼黨組副書(shū)記(主席是巴金,黨組書(shū)記由張光年換成r評(píng)論家唐達(dá)成,唐達(dá)成50年代曾評(píng)論過(guò)《組織部新來(lái)的年輕人》,后也被打成“右派”)。

四次作代會(huì)結(jié)束后,周明、崔道怡、王朝垠正式成為《人民文學(xué)》副主編。而在小說(shuō)組,也正式宣布我主管北京,王扶主管上海。

1985年的《人民文學(xué)》面貌煥然一新是從第三期發(fā)表劉索拉的《你別無(wú)選擇》始。《你別無(wú)選擇》在當(dāng)時(shí),確實(shí)是讀后能令人熱血僨張的一個(gè)作品。

我是在李陀手里拿到的稿子,小說(shuō)明顯是受《第二十二條軍規(guī)》影響:其中無(wú)論學(xué)生老師,幾乎人人都帶點(diǎn)神經(jīng)質(zhì)。李陀當(dāng)時(shí)說(shuō),這稿子,你們《人民文學(xué)》肯定發(fā)不了。

記得我當(dāng)時(shí)寫(xiě)了滿(mǎn)滿(mǎn)一頁(yè)的稿簽,沒(méi)想到王蒙很快就有了終審意見(jiàn),一下將這小說(shuō)提到很高的高度。可惜當(dāng)時(shí)沒(méi)意識(shí),將他的稿簽留存下來(lái)。記得大體意思是,我們有志突破自己無(wú)形的框子久矣。“青春的銳氣,活潑的生命,正是我們的向往!”“鬧劇的形式是不是太怪了呢?鬧劇中有狂熱,狂熱中有激情,激情中有真正的莊嚴(yán)、有當(dāng)代青年的奮斗、追求、苦惱、成功和失敗。也許這篇作品能引起讀者——特別是青年讀者的一點(diǎn)興趣和評(píng)議?爭(zhēng)論更好。但愿它是一枚能激起些許水花的石子。”都來(lái)自王蒙的稿簽。

1985年《人民文學(xué)》之令人激動(dòng),是調(diào)動(dòng)了各種不同類(lèi)型創(chuàng)作的可能性。記得王蒙當(dāng)時(shí)經(jīng)常得意于每期頭條風(fēng)格的反差。他告訴我,風(fēng)格變化越大,就越能體現(xiàn)文學(xué)表現(xiàn)可能性的差異。這是我從他那兒學(xué)到的主編術(shù)。

下半年,從第七期起,王蒙開(kāi)始用“雙頭條”強(qiáng)化刊物質(zhì)量。比如第七期,第一頭條是劉心武的《5·19長(zhǎng)鏡頭》,第二頭條是徐星的《無(wú)主題變奏》。《無(wú)主題變奏》與《你別無(wú)選擇》一起,在1985年最有標(biāo)志性影響。

徐星當(dāng)年拿著稿子到編輯部找我,帶的是張辛欣的推薦信。他義高又瘦,表面一身的玩世不恭,當(dāng)時(shí)在和平門(mén)全聚德烤鴨店吊兒郎當(dāng)上班,混的卻是音樂(lè)學(xué)院的圈子。

《無(wú)主題變奏》用《麥田守望者》的調(diào)子,那種以處處不屑維護(hù)的自以為清高,卻是他自己的。王蒙對(duì)這篇稿子同樣是高度肯定的,極喜歡其中我行我素的“嬉笑怨罵”。“妙極,”,這是他對(duì)喜歡的作品的口頭禪。

現(xiàn)在回頭看,1985年的《人民文學(xué)》體現(xiàn)出極大的包容性,尤其是5月專(zhuān)門(mén)召集全國(guó)各地最活躍的40位青年作家開(kāi)過(guò)座談會(huì)之后。

但王蒙對(duì)作品基調(diào)的把握一直是清晰堅(jiān)決的。在他的判斷中,《你別無(wú)選擇》與《無(wú)主題變奏》仍然是貼近社會(huì)現(xiàn)實(shí)、充滿(mǎn)青春活力而精神追求積極的作品,表達(dá)的迷惘是“追求的苦惱”。因此,作為當(dāng)年尋根派的重要代表作,韓少功的《爸爸爸》反而擺在了“配菜”的位置。因?yàn)樗沂镜氖菄?guó)民的劣根性。

王蒙對(duì)主調(diào)顯然是有考慮的。他專(zhuān)門(mén)讓我去邀劉心武,問(wèn)能否寫(xiě)一些更貼近社會(huì)現(xiàn)實(shí)脈搏的作品。這就有了劉心武的“紀(jì)實(shí)小說(shuō)”系列——以虛構(gòu)的人物、故事,表現(xiàn)真實(shí)的社會(huì)事件、社會(huì)變化脈動(dòng)。從1985年第七期到1986年的第五期,劉心武以三篇紀(jì)實(shí)小說(shuō)做王蒙所期望的社會(huì)情緒引導(dǎo),之后,王蒙就將《人民文學(xué)》交給了他。

現(xiàn)在回頭看,1985年《人民文學(xué)》之所以完成了面貌改造,關(guān)鍵就在王蒙清晰的基調(diào)與“配菜術(shù)”。這基調(diào)把握不僅靠智商,亦是他自身烙印所在——不單以文學(xué)為考量。

他的框架,其實(shí)還是秦兆陽(yáng)1956年提出的《現(xiàn)實(shí)主義——廣闊的道路》。秦兆陽(yáng)當(dāng)時(shí)是《人民文學(xué)》副主編,《組織部新來(lái)的年輕人》等不少“右派”作品都經(jīng)他手發(fā)表,他也因此成“右派”。王蒙與秦兆陽(yáng)觀念之區(qū)別,只不過(guò)王蒙對(duì)現(xiàn)實(shí)主義廣闊道路的理解更開(kāi)放——他喜歡以西方的表現(xiàn)方法來(lái)改造和豐滿(mǎn)現(xiàn)實(shí)主義。

《人民文學(xué)》19&5年了不起的成就是,始終盯住文學(xué)潮頭,發(fā)現(xiàn)新人,形成自己的潮頭。比如,阿城在《上海文學(xué)》發(fā)表《棋王》后,馬上就抓住了他的《樹(shù)樁》與《孩子王》。莫言在《中國(guó)作家》發(fā)表《透明的紅蘿卜》后,馬上就抓住了他的《爆炸》,后來(lái)緊接著是《紅高粱》。

1985年最耀眼的“先鋒作家”是莫言與馬原。應(yīng)該說(shuō),馬原最重要作品都沒(méi)能發(fā)在《人民文學(xué)》,是我當(dāng)年的唯一遺憾。現(xiàn)在回頭看,這遺憾可能與王蒙對(duì)莫言與馬原的判斷輕重有關(guān)。莫言的敘述是為揭示現(xiàn)實(shí)之厚重,馬原的敘述是為破解現(xiàn)實(shí)之厚重,因此在王蒙的判斷中,馬原不是文學(xué)的“主潮”。

《人民文學(xué)》發(fā)現(xiàn)的作家,除了劉索拉、徐星,還推出了以后極有影響的兩位部隊(duì)作家:?jiǎn)塘寂c王樹(shù)增。喬良1985年發(fā)表了中篇小說(shuō)《陶》,王樹(shù)增發(fā)表了中篇小說(shuō)《黑峽》。湖南作家群中,除了韓少功、何立偉,殘雪發(fā)表了《山上的小屋》。

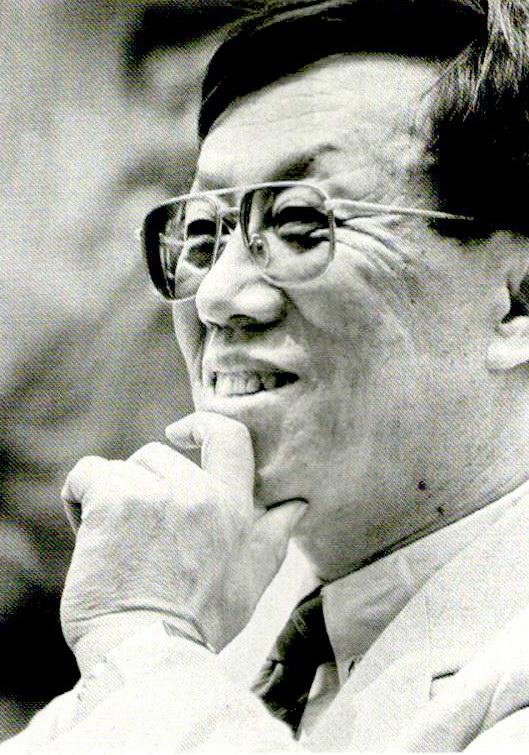

王蒙。供圖/中信出版集團(tuán)

那時(shí)《人民文學(xué)》真成了旗艦與標(biāo)桿——它啟示了作家完全可以自由地選擇自己所喜好的敘述方式。19&5之前,上海的《收獲》與《上海文學(xué)》似乎扮演著文學(xué)進(jìn)程標(biāo)桿的角色,到這一年局面徹底扭轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)。

我佩服王蒙的是,在當(dāng)主編、應(yīng)對(duì)眾多社會(huì)活動(dòng)的同時(shí),很快就能寫(xiě)成他80年代的第一部長(zhǎng)篇小說(shuō)《活動(dòng)變?nèi)诵巍贰_@部小說(shuō),我已經(jīng)感覺(jué)到王蒙寫(xiě)作的輕易。到1985年,所有的、所有的大門(mén)都已向他敞開(kāi),他無(wú)論多么隨意寫(xiě)作,都能獲得擁戴。一個(gè)作家,當(dāng)沒(méi)有一個(gè)編輯能禁錮其隨意的時(shí)候,那種才華橫溢的張力,也就很快被過(guò)度自信而消磨松弛了。

在我看來(lái),1985年他已不再是最好的作家,卻是最好的主編。他讓我看到游刃有余是如何之重要一不需太多會(huì)議,太煩瑣的討論。編輯部這條大船就可在波濤澎湃的大海里保持高速,絕不偏離航向。

在他手下,你完全可以盡意發(fā)揮自以為是的才能,一切似乎都在他庇護(hù)之下,不必有任何后顧之憂(yōu)。一切似乎都由他設(shè)置了充分的余地。還記得那年編輯部全體到牛街吐魯番餐廳聚餐的親和場(chǎng)景,所有矛盾似乎都因渺小而再無(wú)矛盾的理由。王蒙對(duì)新疆的感情是他身上最能識(shí)別的感情,他興奮了,就會(huì)挺直腰板,現(xiàn)場(chǎng)表演一段背著手的扭脖子舞,笑容全被皺紋包圍起來(lái)。

遺憾的是,《人民文學(xué)》的輝煌期非常短暫。1986年春天,王蒙就被物色去文化部了。他在主編位置上其實(shí)只工作到第三期,這三期都是我發(fā)的北京的頭條:林斤瀾的中篇《李地》、諶容的短篇《減去十歲》、莫言的中篇《紅高粱》。

去文化部后,他很快遷了新居。新居在北小街,原來(lái)鄭萬(wàn)隆家出了胡同口,對(duì)著就是。我經(jīng)常騎車(chē)去鄭萬(wàn)隆家時(shí),根本沒(méi)留意這路口有個(gè)這樣的紅門(mén)小院。院其實(shí)不大,但正房有了正經(jīng)的客廳,落座在沙發(fā)上的感覺(jué)不一樣。

第一次登門(mén),記憶最清晰的是,夜深王蒙送我出門(mén),感觸很深地說(shuō),住在平房的好處是,離自然近了。下雨的聲音,住在樓里你幾乎聽(tīng)不到,在這里,清晰就在你的邊上。

“陀爺”李陀

在我的感覺(jué)中,1985年的文學(xué)革命是從“圈子”里開(kāi)始的。

李陀90年代初在美國(guó)寫(xiě)了一篇很重要的文章《1985》,其中寫(xiě)到《棋王》源于阿城與鄭萬(wàn)隆、陳建功在他家吃涮羊肉講起的故事,因故事精彩,三人一起鼓動(dòng)阿城寫(xiě)成小說(shuō)。

現(xiàn)在回頭看,有了1983年、1984年的“電影革命”,才有1984年、1985年的“文學(xué)革命”。李陀對(duì)1985的貢獻(xiàn)是在“新電影”的背后——不僅在張暖忻《青春祭》的背后,也在郭寶昌與張軍釗、陳凱歌的背后。電影界的另一撥則是滕文驥與西安電影制片廠的吳天明,李陀與滕文驥是哥們,與吳天明也就成了哥們。這些電影當(dāng)然都與他無(wú)關(guān),但他確實(shí)在各個(gè)“圈子”里樂(lè)此不疲。

在《1985》中,他寫(xiě)到“圈子”里醞釀的“革命”:“我敢說(shuō)在1980~1984年那段時(shí)間里,這種文學(xué)圈子遍布中國(guó)大陸,無(wú)所不在。它們像無(wú)數(shù)狂熱的風(fēng)柱到處游走、互相激蕩,卷起一場(chǎng)空前的文學(xué)風(fēng)暴。”

他認(rèn)為,1985年是“圈子”里醞釀的“狂熱的風(fēng)柱”席卷文壇的結(jié)果,由此作為分界線,告別了“工農(nóng)兵文藝時(shí)代”。他意識(shí)到了一個(gè)個(gè)“圈子”意味著一個(gè)個(gè)“公眾空間”的形成,可惜他無(wú)暇再深入這種“公共空間”與當(dāng)時(shí)的“電影革命”“文學(xué)革命”的關(guān)系了。這就是李陀,他是一個(gè)不斷要急急忙忙往前趕的鼓動(dòng)家、文化活動(dòng)家。

以我自己的感覺(jué),1985年“文學(xué)革命”的主調(diào)是“尋根”,而非“新潮小說(shuō)”。莫言與馬原,這兩大主角的創(chuàng)作基礎(chǔ)其實(shí)也是“尋根”,只不過(guò)莫言以他老家高密鄉(xiāng)為根,本是沈陽(yáng)人的馬原以神秘的西藏為根而已。

在我看,韓少功的《爸爸爸》發(fā)表前,賈平凹、李杭育、鄭萬(wàn)隆是三個(gè)推動(dòng)“尋根”的很重要人物。鄭萬(wàn)隆與陳建功,是當(dāng)時(shí)北京文學(xué)圈中與李陀走得最近的。

80年代的彼此交流真是不惜時(shí)間的。李陀不會(huì)騎車(chē),常常是他到我家來(lái),我送他回去,在路上繼續(xù)聊。李陀總是說(shuō),“再走一段,再走一段”。我們到鄭萬(wàn)隆家聚,興致勃勃再一起從北小街走回家。

李陀那時(shí)牽連著四面八方,1985年“文學(xué)革命”中的眾多重要人物,比如馬原,那時(shí)是李陀家里常客,莫言也去過(guò)。各地來(lái)京的作家、評(píng)論家、找稿子的編輯,都會(huì)到李陀向一切人敞開(kāi)的家里。李陀家因此成了一個(gè)川流不息的文學(xué)交流所,也難得張暖忻,每次一幫人海闊天空,她就一人靜靜在里屋。李陀真的成就了很多人,“陀爺”的稱(chēng)謂,應(yīng)該就是1985年開(kāi)始叫起來(lái)的。

80年代下半期,李陀很重要的作用是因1986年第六期起擔(dān)任了《北京文學(xué)》的副主編。1986年林斤瀾上任當(dāng)主編,拉了李陀當(dāng)副主編,另一位副主編陳世崇原是編輯部主任。林斤瀾與李陀、陳世崇搭檔,成就了《北京文學(xué)》的黃金時(shí)代。

李陀。供圖/中信出版集圖

林斤瀾當(dāng)主編,是從1987年第一期使《北京文學(xué)》煥然一新的。這一期開(kāi)始,《北京文學(xué)》一下子開(kāi)了五個(gè)專(zhuān)欄,挑頭是汪曾祺的“草木閑篇”。汪老頭與林斤瀾是一唱一和的老哥們兒,自然要助陣的。小說(shuō)方面,李陀負(fù)責(zé)布陣,將余華的《十八歲出門(mén)遠(yuǎn)行》放到了頭條。

這一期老林寫(xiě)的《新年告白》,調(diào)子很低。他說(shuō):“融洽和諧,活潑寬松是春光,是百花齊放必需的氣氛。到哪里去討這氣氛去?原來(lái)這氣氛是要自己創(chuàng)造出來(lái)的。”

現(xiàn)在回頭看,李陀在小說(shuō)推陳出新方面,比我們預(yù)想的要謹(jǐn)慎得多。不僅是第一期的亮相,之后若干期都沒(méi)有重要作品的集束,記得我們當(dāng)時(shí)很有出乎意料感,覺(jué)得李陀上臺(tái)也不過(guò)如此。但李陀就是在不慌不忙中,將余華、蘇童、劉恒,直至后來(lái)的曹乃謙、丁天,一個(gè)個(gè)推了出來(lái)。

李陀在《北京文學(xué)》當(dāng)副主編期間,更重要工作是為奠言、馬原之后的第二撥(他的排序是余華、葉兆言、格非、蘇童、孫甘露、北村等)作家正名。他在一篇叫《雪崩何處》的文章中寫(xiě)道,余華為首的這批作家意味著“作者文學(xué)的出現(xiàn)”,所謂“雪崩”,是指“工農(nóng)文學(xué)時(shí)代的正式結(jié)束”,指“語(yǔ)言的解放”,“歸根結(jié)底意味著世界的更新”。

現(xiàn)在回頭,他顯然夸大了這批作家的作用。因?yàn)楸臼歉魇礁鳂印⒋似鸨朔⒉畈灰辉跇?gòu)成著文壇。但他對(duì)這批作家的推動(dòng),無(wú)疑幫助了這批作家茁壯成長(zhǎng)。

記得在《雪崩何處》中,他坦誠(chéng)記載了自己用1985年閱讀經(jīng)驗(yàn)初讀《十八歲出門(mén)遠(yuǎn)行》時(shí)的惶惑。他說(shuō),因此惶惑,對(duì)余華“寫(xiě)作的追蹤和關(guān)切,也成了我對(duì)自己在寫(xiě)作閱讀上所持的習(xí)慣立場(chǎng)和態(tài)度進(jìn)行不斷質(zhì)疑的過(guò)程”。

李陀因此是他那代人中罕見(jiàn)的、不斷在甩開(kāi)他人前行的。

80年代末,李陀去了美國(guó)。后來(lái),1991年,查建英的丈夫本杰明與李歐梵合作,在芝加哥大學(xué)作一個(gè)有關(guān)“公共空間”討論的學(xué)術(shù)交流,我有幸第一次到美國(guó)。

那段日子,我和李陀幾乎天天都泡在芝加哥大學(xué)圖書(shū)館里。芝加哥大學(xué)有最好的東亞圖書(shū)館,那是一段夢(mèng)幻般的日子。常常是各自找角落讀a時(shí)間書(shū)。李陀就會(huì)來(lái)叫我,我們就下樓喝一杯冰可樂(lè)或咖啡,餓了就要—個(gè)漢堡。晚上出圖書(shū)館回家,有時(shí)還要進(jìn)一個(gè)咖啡館,校園里黑夜中到處是螢火蟲(chóng)搖曳的尾光。

那時(shí)我們聊作家們的寫(xiě)作方法,沒(méi)想到,他看到的是汪曾祺“口語(yǔ)化”的意義。在我的認(rèn)識(shí)中,汪曾祺作為沈從文的弟子,傳承的是晚明歸有光、張岱的散文到廢名小說(shuō)的道路,在平淡中求簡(jiǎn)約幽深。傳統(tǒng)文化到他那里,是達(dá)到了化境的。李陀卻是以“口語(yǔ)化”解釋這“化境”的——“五四”后的白話(huà)文運(yùn)動(dòng),他認(rèn)為汪曾祺是既跳出了“歐式白話(huà)文”,也跳出了“舊式白話(huà)文”,用惟妙惟肖看似散淡的口語(yǔ),化了中國(guó)傳統(tǒng)文化。

李陀將汪曾祺與趙樹(shù)理擺在一起,就構(gòu)成了一個(gè)更有意思的話(huà)題:“五四”白話(huà)文運(yùn)動(dòng)在一個(gè)世紀(jì)里構(gòu)成了毛文體的大眾語(yǔ)基礎(chǔ),丁玲們激情洋溢地脫胎換骨投身其中,各地方言、戲曲、曲藝都漸漸被改造了。而在這大眾語(yǔ)普及之中,汪曾祺、趙樹(shù)理恰恰又從戲劇、曲藝中汲取出口語(yǔ)化,在延續(xù)著傳統(tǒng)文化的文脈。

尋根者韓少功

“尋根派”的代表性作品,就是韓少功的《爸爸爸》。

《爸爸爸》發(fā)表于1985年第六期《人民文學(xué)》,在韓少功的小說(shuō)中其實(shí)冗贅不好讀。它用象征的寫(xiě)法,寫(xiě)幾個(gè)典型形象:核心是一個(gè)只會(huì)說(shuō):“爸爸爸”“×媽媽”的侏儒,親切時(shí)喊“爸爸爸”,憤怒時(shí)喊“×媽媽”。—個(gè)生下這侏儒、男人不知在何方、經(jīng)常跺腳咒人、同樣丑陋的他母親。還有一個(gè)因欺負(fù)侏儒遭他媽咒罵,“打著打著就摟到一起去”的、下山后再上山就開(kāi)始預(yù)言“就要開(kāi)始了”的漢子。這漢子的父親是個(gè)知書(shū)識(shí)禮的裁縫。這幾個(gè)象征性人物,在魯迅筆下似曾相識(shí)。

在1985年的語(yǔ)境中。說(shuō)實(shí)在的我并不喜歡這篇小說(shuō),這是因?yàn)?985年我尚未接受拉美“魔幻現(xiàn)實(shí)主義”。但我也參與了對(duì)韓少功的贊賞,贊賞的是少功的“尋根”以這篇小說(shuō)輕易就超越了賈平凹的秦漢、李杭育的吳越,更不必說(shuō)還在津津樂(lè)道于山林傳奇的鄭萬(wàn)隆了。因?yàn)樗麑さ搅藝?guó)民性——向上諂媚“爸爸爸”,向下猥褻“x媽媽”,“爸爸爸”與“×媽媽”構(gòu)成母系傳承,成了基因。

說(shuō)實(shí)在的我是在1986年后半年感悟到“魔幻現(xiàn)實(shí)主義”的魅力后,才意識(shí)到韓少功1985年集中推出的《爸爸爸》與《藍(lán)蓋子》、《歸去來(lái)》之了不超的。莫言之后,1986年下半年,一批作家都開(kāi)始以這種象征的方法寫(xiě)作了:北村、姚霏、孫甘露……

我是回頭梳理,才意識(shí)到韓少功這三篇小說(shuō)構(gòu)成了1985年的文學(xué)轉(zhuǎn)折。如果說(shuō),韓少功通過(guò)“尋根”尋到了楚文化,那應(yīng)足從楚辭中尋到了一種能使自己飛翮凌高,負(fù)其奇邁,表達(dá)歷史現(xiàn)實(shí)審視的手段。這個(gè)“根”,是賈平凹從秦漢、李杭育從吳越中都未能意識(shí)到的。韓少功將“批判現(xiàn)實(shí)主義”與楚辭的源流接電,就跳過(guò)西方的“存在主義”,與“魔幻現(xiàn)實(shí)主義”殊途同歸了。這邏輯其實(shí)是對(duì)的——這怎么能續(xù)上楚文化的脈呢?尋根的結(jié)果一定是魔幻的荒誕啊。

《女女女》發(fā)表在1986年第六期《人民文學(xué)》,比《爸爸爸》有故事性。起先,那個(gè)幺姑(小姑)是善解人意、犧牲自己去溫暖別人的,洗澡意外中風(fēng)后,換成了另一個(gè)人,好像要將先前付出的恩,都一點(diǎn)點(diǎn)索討回去。我理解韓少功是要寫(xiě)所謂善惡之間的距離——失去了理智,原有的善就變成惡。這個(gè)幺姑中風(fēng)之后的存在目的,就為打碎一切她存于親人記憶巾的美好,抹殺感情,消滅應(yīng)有的同情。如果說(shuō)《爸爸爸》要討論國(guó)民性《女女女》就要討論人性——沒(méi)有了理智,喪失了感情,人就變成動(dòng)物。彼此殘酷就變成本能了。幺姑最后被關(guān)在籠子里,被孩子們戲弄,應(yīng)該說(shuō)是由韓少功引發(fā)了后來(lái)莫言、余華寫(xiě)殘酷的樂(lè)趣。

韓少功。供圖/中信出版集團(tuán)

寫(xiě)完《女女女》,韓少功做了一件很重要的事:翻譯米蘭·昆德拉的《生命中不能承受之輕》,合作者韓剛是他姐姐。我記得,1986年文學(xué)圈就開(kāi)始傳米蘭.昆德拉之重要了。第一次聽(tīng)到昆德拉,是在李陀家里。那時(shí)談昆德拉,還帶著神秘感:他的隱喻與嘲諷,他描寫(xiě)的性。后來(lái)聽(tīng)說(shuō)韓少功正在譯他一本代表作,書(shū)是時(shí)任美國(guó)駐華大使洛德夫人包柏漪給少功的,包柏漪寫(xiě)過(guò)一部長(zhǎng)篇小說(shuō)《春月》,當(dāng)時(shí)與很多人有來(lái)往。

昆德拉是用捷克文寫(xiě)作,韓少功與他姐姐翻譯的是包柏漪給的英文本,南京大學(xué)的許鈞十多年后是從法文版翻譯的。韓少功的譯名是《生命中不能承受之輕》,許鈞的譯名是《不能承受的生命之輕》,從文學(xué)的語(yǔ)感而言,我還是喜歡前者。網(wǎng)上有太多兩個(gè)譯本對(duì)比,貶韓版。從句法認(rèn)真斟酌的角度,我也同意許版也許要好于韓版(前提當(dāng)然是沒(méi)閱讀過(guò)原文)。問(wèn)題是,少功是譯于大家都饑渴要一窺昆德拉真貌的前提下,198s年開(kāi)譯,1986年就迅速出版了。1986年,昆德拉是極敏感的,最后是作家出版社竭力推出,還是以“內(nèi)部發(fā)行”的方式。

昆德拉的《生命中不能承受之輕》,1987年對(duì)于我們的影響,是那種對(duì)存在的思考方式——有關(guān)輕與重、靈與肉,人意識(shí)到自己的獨(dú)立性便是重,掙脫便是輕,但人又必須證明自己,所以昆德拉說(shuō):“重與輕的對(duì)立是所有對(duì)立中最神秘,最模糊的。”這對(duì)立非指簡(jiǎn)單的兩端。靈與肉的關(guān)系也這樣,肉體是牢籠,這牢籠牽制著靈,靈魂就不堪其重。這小說(shuō)雖以蘇軍占領(lǐng)捷克為背景,核心篇幅卻是對(duì)性愛(ài)關(guān)系的思考,這是自我與他者最本質(zhì)的關(guān)系。

(經(jīng)授權(quán)摘編自中信出版集團(tuán)2018年5月出版的《重讀八十年代》)