法定犯正當性研究

——從自然犯與法定犯比較的角度展開

白建軍

(北京大學法學院,北京100871)

與實踐中行政法與刑法的界限、銜接等問題相比,法定犯之正當性問題更具前提意義,其產生某些法律適用的疑難、混亂問題,原因之一可能就是法定犯入刑的正當性根據不甚明確。然而,法定犯不能因法律規定而自證其正當性根據,其正當性不因法定而當然取得。本文試圖從法定犯與自然犯的比較入手,引入犯罪學中的犯罪定義學分析框架,討論法定犯入刑的正當性根據。這對正在到來的法定犯時代應該是有意義的。

一、問題與方法

自然犯與法定犯的區分源于意大利學者加羅法洛的“自然犯罪”理論。加羅法洛認為:“在一個行為被公眾認為是犯罪前所必需的不道德因素是對道德的傷害,而這種傷害又絕對表現為對憐憫和正直這兩種基本利他情感的傷害。……我們可以確切地把傷害以上兩種情感之一的行為稱為‘自然犯罪’。”①[意]加羅法洛:《犯罪學》,王新等譯,大百科全書出版社1996年版,第44頁。自然犯罪包括謀殺犯、暴力犯、缺乏正直感的罪犯、色情犯,以及與之相應的殺人狂、縱火狂、癲癇、歇斯底里、盜竊癖、性虐待狂等。與此相對,才是那些“違背了特定社會的法律,而這些法律根據國家的不同而不同,且對社會的共同存在并非必不可少”的犯罪,②同上注,加羅法洛書,第53頁。即后來人們所說的法定犯罪。按照胡薩克的界定,法定犯就是當被法律禁止的行為在有法律之前或脫離法律后,不具有不法性時的犯罪。③[美]道格拉斯·胡薩克:《過罪化及刑法的限制》,姜敏譯,中國法制出版社2015年版,第163頁。

據此,人們一般認為,自然犯的核心特征是悖德性、反倫理性,也由此推論,法定犯主要不是因其違反了倫理道德才被犯罪化。有學者就認為,違反基本生活秩序或違反倫理道德的犯罪是自然犯,違反派生生活秩序或者沒有違反倫理道德的犯罪是法定犯。④參見張明楷:《刑法學》(第五版),法律出版社2017年版,第93頁。還有學者認為,侵害或威脅法益的行為同時也違反倫理道德的,便是自然犯;侵害或威脅法益的行為沒有違反倫理道德的便是法定犯。換言之,違法性與反倫理性重合時,是自然犯,不相重合時,便是法定犯。⑤參見張文、杜宇:《自然犯、法定犯分類的理論反思——以正當性為基點的展開》,《法學評論》2002年第6期。

然而,這里很可能存在一個關于自然犯與法定犯的真正區別及各自入刑正當性的重大誤解。悖德性是自然犯的基本特征,未必就是其所以入刑的全部根據,甚至不是自然犯與法定犯的真正區別所在。首先,違反道德規范未必違反刑法規范,大量違反道德的行為并未入刑。所以,悖德性并非自然犯入刑的充分根據。對自然犯正當性的重新理解,必然帶來對法定犯正當性的重新解釋。其次,法定犯也具有悖德性,很難理解毫無悖德性的行為會被規定為犯罪。因為沒有悖德性所以是法定犯,等于什么都沒說。最后,加羅法洛認為只有自然犯罪才是真正的犯罪,所以,他不再進一步說明其他犯罪的入刑理由,這沒什么不對。可是,如果自然犯只能歸結為對道德情操的違反,法定犯的歸結就被逼進一條死胡同,似乎法定犯沒有違反道德情操。⑥有學者指出,或許出乎加羅法洛的意料,這種自然犯和法定犯的區分方式,很容易產生一種誤導,即讓人們誤以為法定犯罪真的不具有本質上惡的性質。參見趙寶成:《法定犯時代的犯罪對策》,《山東警察學院學報》2016年第5期。連悖德性都沒有的行為,如若入刑,便只能求助于萬能的法益概念。然而法定犯正當性問題恰恰是要回答法定犯為什么要被規定為犯罪的問題,用“因為它違反了法律規定,所以便侵害了法益,所以應當入刑”來解釋,疑似邏輯循環。

面對法定犯入刑正當性解釋的死胡同,學界有兩種反應。一方面,有學者干脆主張,廢掉自然犯與法定犯之分。因為倫理道德的不確定性、評價的易偏離性,綜合地決定了倫理道德評價的模糊性。而要在此基礎上進一步清楚地辨別倫理評價的程度則更是近乎妄想。因此,自然犯與法定犯的現行區分標準是缺乏可行性的,從而注定是不能成功的。⑦參見前注⑤,張文、杜宇文。有些學者已經放棄了自然犯與法定犯的區分。⑧參見前注③,道格拉斯·胡薩克書,第163頁。另一方面,有人擔心,如若法定犯可以不要求具有悖德性,那么,犯罪圈的擴張便可能失控。其結果必然導致行政與刑事界限、刑事與民事界限的模糊化,使刑法越來越失去明確性,這將導致預備行為實行化,既遂形態前置化,行政民事違法行為不斷進入刑法制裁的視野。刑法前置化立法的現實結果是導致行政民事違法行為與刑事違法行為之間的界限消失,導致罪名形式化、空洞化、黑洞化,并導致刑法自洽性的削弱。⑨參見孫萬懷:《違法相對性理論的崩潰——對刑法前置化立法傾向的一種批評》,《政治與法律》2016年第3期。有學者還發出了警告:由于正在形成的“刑法行政化取向”,刑法將面臨淪為保護純粹行政利益的危險。⑩參見何榮功:《社會治理“過度刑法化”的法哲學批判》,《中外法學》2015年第2期。

不論是著眼于法定犯與自然犯之間的不可分性,還是在應然意義上強調二者的不同,都是在概念層面的討論。筆者于本文中不打算直接預設某個立場進行論證,而是立足于兩類犯罪的結構性觀察進行比較。在這種比較中,對象樣本不再是任意挑選的個罪或個案,視角也不再是抽象的悖德性或違法性。筆者希望討論的問題是,如果悖德性的有無或大小并非自然犯與法定犯的全部區別所在,那么,自然犯與法定犯到底有何重要的異同,以及這些異同對各自的入刑正當性解釋有何意義。

筆者在本文的研究方法上有以下幾點說明。

第一,樣本選取。迄今為止,從來沒有一個對所有罪名何為自然犯何為法定犯公認的確切劃分。相關學術爭論中,研究者各自心目中的樣本未必是一回事。結果,看似爭鋒相對,其實各說各話。這對定性研究來說,在所難免。鑒于此,筆者于本文中以我國《刑法》分則第四章、第五章的全部罪名作為典型的自然犯樣本,以第三章、第六章的全部罪名作為典型的法定犯樣本,共300個罪名進行比對研究。其中,第四章、第五章主要包括故意殺人、傷害、強奸、搶劫、盜竊、詐騙、綁架、侵占、虐待、遺棄等罪名,無疑應歸結為自然犯;第三章、第六章主要規定了產品質量、走私、金融、稅收、知識產權、市場秩序、公共秩序、司法、邊境管理、文物、公共衛生、環境資源、毒品、風化等方面的犯罪,是法定犯的典型代表。作為一種理論探索,這300個罪名不僅具有較好的代表性,而且覆蓋了現行我國刑法469個罪名的大部分以及現實中的絕大部分發案情況。當然,兩組樣本內也存在個別例外,刑法中的自然犯和法定犯也絕不僅限于這四章的范圍。不過,對自然犯與法定犯的區分來說,這四章罪名引發爭議的機會畢竟相對最小;并且,如果人為挑選例外,用所謂“純粹”的兩組樣本進行比較,就難免主觀標準的嵌入,陷入邏輯循環。至少,放棄人為裁剪,還有利于其他學者進行重復性檢驗。

第二,還原分析。對枚舉的典型罪名加以比較只對解釋概念有意義,而無法據此看到大量個罪背后的東西,也很難根據少量個罪進行規律發現和理論挖掘,所以,本研究會按照一定的劃分標準對具體個罪進行歸納還原處理,使每個個罪在多個方面獲得可比性。這些標準包括:是否為暴力、偷竊、欺騙等犯罪的最基本形態,侵害的是私權還是公權,是否濫用身份犯罪,以及構成要件要素是否包括定量因素。這些標準背后所體現的,是犯罪行為本身、侵害對象、程度及悖德性的具體體現等基本面。在此基礎上,再對自然犯與法定犯的300個樣本在類型學層面上進行比較,進而發現兩類犯罪在結構上的主要異同。

第三,理論資源。在刑事一體化視野下,許多問題既是刑法問題又是犯罪學問題。法定犯入刑的正當性問題,與犯罪學的犯罪化理論、方法高度相關。因此,本研究將嘗試引進犯罪學的犯罪定義學理論框架分析法定犯的正當性根據問題。這樣做的合理性,取決于是否承認刑法與犯罪學所說的犯罪是同一個犯罪。筆者曾在《關系犯罪學》一書中討論過這個問題,①白建軍:《關系犯罪學》,中國人民大學出版社2009年版。在比較了各種觀點的基礎上,②參見皮藝軍:《犯罪學研究論要》,中國政法大學出版社2001年版,第64-65頁;王牧:《犯罪學中的犯罪概念》,載肖劍鳴、皮藝軍主編:《罪之鑒:世紀之交中國犯罪學基礎理論研究(上)》,群眾出版社2000年版,第319-320頁。堅持認為科學面前只有一個犯罪。所以,從犯罪學視角研究刑法現象,至少具有同一個邏輯前提。

二、犯罪定義學理論框架

(一)犯罪定義學的核心問題

在刑事一體化視野下,犯罪學中的犯罪定義學或許可以為法定犯正當性問題的研究提供一個新視角。犯罪定義是對行為進行犯罪化處理的過程和結果。犯罪定義學的核心問題是,一種行為被定義為犯罪的決定性因素是什么。對此,犯罪學中有兩種基本回答。客體決定論認為,犯罪定義的決定性因素是被定義的行為、現象本身,而非定義者自身的主體性,客體性是犯罪定義的核心屬性。按照這種理論,犯罪定義的對象、行為,不以認識者的意愿而轉移,不隨著定義者的需要而變化。不論誰是定義者,只要他尊重事實,只要他從客觀的犯罪實際出發,被定義為犯罪的行為都應該是一樣的。因此,犯罪定義說到底是犯罪現象的客觀反映。犯罪定義的客體性,主導著犯罪定義的形成和變化。這是因為,犯罪定義者與犯罪現象之間的關系主要是認識與被認識、反映與被反映的真理關系、認知關系。菲利認為:“在從法律現象的角度對犯罪進行研究之前,必須首先研究各國重復出現的犯罪的原因。這都是一些自然的原因,我曾經把它們分為人類學的、自然的和社會的原因三類。無論哪種犯罪,從最輕微的到最殘忍的,都不外乎是犯罪者的生理狀態、其所處的自然條件和其出生、生活或工作于其中的社會環境三種因素相互作用的結果。”③[意]恩里科·菲利:《實證派犯罪學》,郭建安譯,中國人民公安大學出版社2004年版,第158-159頁。作為認識、反映犯罪客觀實際的結果,犯罪定義中被認識、被反映的犯罪行為自然是第一性的、決定性的因素。有什么樣的犯罪行為,才會有什么樣的摹本及犯罪定義。從這個意義上說,犯罪定義只是關于犯罪行為的一套客觀知識,是犯罪定義者描摹犯罪現實的結果,犯罪定義不應該過分流露或彰顯定義者自身的主觀能動性。

與此不同,主體決定論認為,行為被賦予犯罪意義的決定性因素是定義者,即定義的主體,而非被定義的客體本身,主體性是犯罪定義的核心屬性。按照主體決定論,犯罪定義并非犯罪行為本身固有屬性的翻版或者摹寫,而是定義犯罪的主體賦予某些行為以犯罪的意義和屬性的結果。誰,根據何種標準,出于何種利益驅動,將何種行為界說為犯罪,在犯罪定義中更具有前提意義。貝克爾曾以大麻相關行為犯罪化的個案為例,證明犯罪現象的產生是一個“貼標簽”的對象化過程。所謂“貼標簽”,就是立法者、司法者、社會輿論,把某一行為定義為越軌的過程。他指出:“(越軌)是由社會造成的。我這樣說所表達的并不是通常人們所理解的那種意思:把越軌行為的原因歸于越軌者的社會情境和促成其行為的‘社會因素’。我的意思是說,各種社會群體創造了越軌行為,其方式是制定那些一經違反就會造成越軌的準則,并把這些準則應用于特定的人,給他貼上不受歡迎者的標志。從這種觀點看,越軌不是人們所從事的某種活動的特質,而是其他人將準則及制裁施加于‘觸犯者’的結果。”④[美]杰克·D·道格拉斯、弗蘭西斯·C·瓦克斯勒:《越軌社會學概論》,張寧等譯,河北人民出版社1987年版,第155頁。正因為何種行為被賦予犯罪的意義取決于主體的自主活動,所以才可能使定義的“原料”服從定義者的意志,被塑造出任何一種后來被人們叫作犯罪的東西。可見,犯罪定義的制定過程,也是各種社會意義資源的選擇、爭奪、運用與分配的過程。在這當中,任何參與資源爭奪的人,都不可能只消極被動地反映、符合對象,服從對象。

的確,有沒有定義者,并不影響那些可能被叫作犯罪行為的客觀存在,但是,沒有犯罪定義者,任何行為都不可能獲得犯罪的意義和屬性。定義者不同,同樣的行為也會被賦予不同的意義和屬性。犯罪定義在很大程度上映射出犯罪定義制定者自身的某種屬性,即犯罪定義的主體性。所以說,重要的不是什么行為實際上是犯罪,而是什么行為應當或者需要被稱為犯罪。應當不應當,需要不需要,不取決于被定義的行為自身,而取決于操作、選用符號體系和規范準則的定義者。比如,問題不在于盜竊行為是不是犯罪,而是誰、為什么將盜竊行為界說為犯罪。

應當說明的是,在傳統犯罪學體系中,并無犯罪定義學的獨立位置。刑法學雖然有大量犯罪概念、構成學說,從上述角度系統討論犯罪化的決定性因素問題也不多見。然而,犯罪化問題又的確是刑法學和犯罪學之間的一個交叉部分。犯罪定義決定性因素問題的提出,應該是刑事一體化思維的必然結果。在這個視野下回顧豐富的犯罪學理論資源,上述兩種基本理論又是從眾多犯罪學理論的前提假定中提煉概括的結果。大體上說,從意大利實證派犯罪學理論中,可以引申出客體決定論的主要思想,而從現代犯罪學,如標簽論、文化沖突論、社會異常論中可以引申出主體決定論的基本思想。在這個理論框架內理解行為的犯罪化根據問題,恐怕沒有哪一種理論是萬能的,只能說,客體決定論可以較好地解釋自然犯的正當性根據,主體決定論更適合法定犯的正當性解釋。

(二)自然犯的正當性在于客體性正當

回到當下,法定犯正當性問題的前提是自然犯正當性問題。對自然犯正當性的誤解,很可能導致法定犯正當性的無解。對自然犯正當性理解又可以回到客體決定論的發生、發展及其基本假定。作為客體決定論的思想載體,實證主義犯罪學發源于三大知識背景:孔德的實證主義哲學、達爾文的生物進化論、凱特勒的社會統計學。其中,實證主義哲學又源自于西方經驗主義哲學,對后來的實證主義犯罪學產生了巨大影響。經驗主義認為知識來源于經驗而非天賦,多數經驗主義者更相信感性能力,強調歸納法在知識獲取中的重要性。⑤培根認為,在認識上人的心智受感覺影響,感覺因物質事物而起。參見[美]梯利:《西方哲學史》(增補修訂版),葛力譯,商務印書館1995年版,第294頁。孔德指出,觀察優于想象,在以被觀察到的事實為基礎的知識以外,沒有真實的知識。孔德一再強調,想象服從觀察,觀念服從事實。這是孔德知識論中唯物主義因素的總概括。參見歐力同:《孔德及其實證主義》,上海社會科學院出版社1987年版,第44-46頁。

沿著這條線索不難看到,客體決定論之所以強調犯罪定義的決定性因素是被定義的行為、現象本身,原因很可能是,把犯罪定義視為一種關于犯罪現象的知識,因而是從真理論而非價值論的意義上理解犯罪定義。既然是一種關于犯罪現象的客觀知識,犯罪定義就應該是犯罪現象、類型的直接反映。在加羅法洛眼中,犯罪行為主要是那些刑訊拷打、殘害肢體、虐待弱者、故意引起疾病、驅使兒童進行過度勞動、侵犯人身自由、誘拐女性、綁架勒索、誹謗、誣告、誘奸、搶劫、恐嚇、敲詐、縱火、詐騙、貪污、侵犯著作權、偽證等等;犯罪人主要包括謀殺或典型的犯罪人、暴力犯罪人、缺乏正直或不尊重別人財產的犯罪人、色情犯罪人等等。基于這些觀察,加羅法洛自己將犯罪概括為對憐憫情操和正直情操的違反。⑥參 見吳宗憲:《西方犯罪學》,法律出版社1999年版,第179-184頁。可見,加羅法洛對自然犯正當性的解釋,是一種客體決定論的解釋。在知識論或認識論意義上,他眼中的犯罪行為無論被歸納為違反道德的行為,還是違反法律、侵害法益的行為,其原因都是其自身顯而易見的客觀屬性,即所謂“自體惡”,⑦最早的行政犯理論淵源可以追溯到古羅馬法關于自體惡(mala in se)和禁止惡(mala prohabita)的犯罪分類。古羅馬法將古希臘倫理學中的惡性理論適用于對犯罪的理解,確立了自體惡與禁止惡兩種不同的犯罪類型。自體惡是指本質上違反社會倫理道德的違法行為,這種行為因侵害了公共秩序、善良風俗而為一般社會正義所不容。參見游偉、肖晚祥:《論行政犯的相對性及其立法問題》,《法學家》2008年第6期。或者本來的、被發現的犯罪,而非人為的、被制定的犯罪。⑧參見孫國祥:《行政犯違法性判斷的從屬性和獨立性研究》,《法學家》2017年第1期。不論主觀上怎樣概括,來自犯罪定義對象自身固有的客觀屬性,就是其入刑的正當性解釋。所以,自然犯的正當性就在于客體性正當。

(三)法定犯的正當性在于主體性正當

盡管客體決定論可以比較順暢地解釋自然犯正當性問題,卻無法順利解釋法定犯的正當性問題。法定犯不是沒有悖德性,就連沒有入刑的行政違法、民事侵權,也程度不同地具有悖德性。同時,大量法定犯又的確不具有“自體惡”的屬性,很難按照公認的善惡標準一眼看出其刑事違法性,所以才存在法定犯違法性認識問題。⑨一個人實施了刑法禁止的行為,卻沒有認識到自己行為的違法性,這在刑法理論上被稱為違法性認識錯誤,又被稱作法律認識錯誤或者禁止錯誤。參見車浩:《法定犯時代的違法性認識錯誤》,《清華法學》2015年第4期。可見,從法定犯的經驗原型很難直接概括其之所以被規定為犯罪的正當性根據。既然此路不通,主體決定論便顯示出一定的解釋力。在主體決定論看來,犯罪定義不是回答一個行為實際上是不是犯罪的問題,而是它是否應當、需要以及為什么被叫做犯罪的問題。行為所以被犯罪化,是因為犯罪定義的主體認為它需要被犯罪化。因此,主體性才是一個行為被規定為犯罪的根據。按此邏輯,法定犯之所以入刑,是因為定義者認為它們應該入刑,是主體性作用的結果。沒有定義者的認為,某些行為的確無法獲得犯罪的法律屬性,但仍會被公認為犯罪,如強奸男性。如果沒有定義者的認為,許多行為不僅未獲得違法性,而且也不會公認為犯罪,如某些非法經營行為。可見,與行為本身的客觀屬性相比,定義者的主體性更適合于法定犯正當性的解釋。

犯罪定義的主體性,就是犯罪定義的制定者在定義犯罪過程中所流露、彰顯的各種自覺、自主、能動、創造、認識局限、利益局限。主體性具有兩面性。從積極的一面看,犯罪化中的主體性往往有助于罪刑關系的積極調整。例如,在1979年我國《刑法》中,大量死刑配置于反革命犯罪,在1997年我國《刑法》中,死刑分布開始向破壞市場秩序犯罪傾斜,此后,死刑的配置又隨著刑事政策重點的調整,向公共安全和反恐領域轉移。這一變化既反映了犯罪本身的變化,也不能否認定義者對自身利益有了更深刻的自覺。這也是為什么某些行為的悖德性并不明顯的行為(如某些違反市場交易規則的行為),仍被犯罪化的重要解釋。所以,主體性不等于隨意性,更不必然導致定義權的濫用。然而也不應無視另一面,主體性有時也會給犯罪化過程帶來一定的負面影響。例如,缺乏立法調研的個案立法,司法實踐中的錯案、人情案,立法過程中的部門利益驅動、利益集團主導,甚至是情緒性刑事立法。承認犯罪化過程中主體性的客觀存在,才可能更大限度地彰顯主體性積極理性的一面,控制其消極局限的另一面。

既然主體性可以用來解釋法定犯為什么入刑,而主體性又具有兩面性,法定犯入刑是否正當就應該取決于主體性中的哪一面是其入刑的真正原因。如果負面的主體性主導了某個行為進入法定犯的范圍,那么,該法定犯的入刑就缺乏正當性根據。反之,只有當主體性中積極的一面主導了某個法定犯的入刑,該法定犯的入刑才具有正當性根據。所以,法定犯的正當性就在于主體性正當。只要主體性正當,不論法定犯悖德性是否明顯,入刑都具有正當性。反之,則不具有正當性。

三、法定犯正當性假設與檢驗

(一)理論假設及檢驗邏輯

主體性正當只是思考法定犯正當性問題的一個中間環節,如果沒有比較,還是無法了解主體性正當具體包含哪些內容,并且,定義者本身又顯然不能為自己是否正當制定判斷和檢驗標準。筆者認為,在犯罪定義學的分析框架內,主體性是否正當,最終制約因素是客體性。這是因為,科學的犯罪定義是在主體被客體化和客體被主體化的不斷互動過程中完成的。沒有客體的被主體化,任何自然行為都無法獲得犯罪的意義和屬性,而沒有主體的被客體化,主體性的彰顯就失去了邊界和控制,外溢的主體性就可能走向負面。這里,所謂主體的被客體化,就體現在定義者對犯罪現象客觀規律的尊重、服從。犯罪現象的客觀規律,不同于犯罪的經驗原型本身,是大量犯罪的經驗原型前后相續、反復出現的穩定關系。尊重、服從客觀規律比直接按照犯罪的典型原型定義犯罪,對定義者有著更高的要求。遠離犯罪現象客觀屬性的犯罪定義,就可能表現為主體性失控而失去正當性。所以說,控制犯罪首先要控制犯罪控制。

既然法定犯的正當性取決于主體性是否正當,以及主體性的最終制約因素又是客體背后的客觀規律,那么,判斷主體性正當與否的一個重要標準就應該是,法定犯在多大程度上接近或類似于自然犯,并且與自然犯共享哪些犯罪的基本特征以及與自然犯的內在趨勢上是否保持大體的一致。畢竟,犯罪就是犯罪。用主體性解釋法定犯,理論功用之一就是防止定義者的恣意性,避免將與犯罪相去甚遠的行為劃入犯罪圈。當然,天下沒有兩片一樣的樹葉,一部刑法中也沒有兩個完全一樣的罪名。所以,這里所謂接近或類似是指,某些法定犯與某些自然犯可以同時歸結和還原為某個屬性或犯罪類型。不難設想,如果在任何類型學意義上,某個法定犯都遠離任何自然犯的客觀屬性,與所有自然犯都不具有絲毫相似性,那么,定義者將其入刑就值得質疑。

應當承認,迄今為止,我們在經驗層面,并不確切地知道,法定犯與自然犯之間到底存在哪些異同。基于這個前提,為證實主體性的最終制約因素是客體性,筆者假設,法定犯不應當與自然犯之間存在過大的類型學差異,否則,人們就有理由懷疑:法定犯如果與人們對犯罪的一般理解相去甚遠,為什么要納入刑事法律規范的范圍?這個假設的檢驗邏輯是,如果法定犯樣本與自然犯樣本之間在總體上不存在任何類型學意義上的共性,換言之,在所有基本特征上都差異顯著,則意味著法定犯基本上脫離了自然犯的基本屬性規定,具有極大的定義者濫權風險。反之,如果兩類犯罪的綜合比較未發現任何方面的顯著差異,意味著兩者實為一體,則理論上的區分失去任何意義。只有當這兩種情況皆不出現時,才有可能在肯定兩者之間的共性部分所體現的主體性對客體性服從的同時,進一步觀察兩者之間到底差異何在,并理解其經驗意義。

(二)檢驗方法

這個假設檢驗過程的第一步,就是基于反復觀察,對自然犯的55個樣本從六個方面進行類型學還原。第一,自然犯往往是暴力犯罪。樣本中像故意殺人、傷害、強奸、綁架、搶劫、搶奪、刑訊逼供、暴力取證、虐待等犯罪,顯然都是暴力犯罪,在樣本中占比約為53%。第二,自然犯往往是偷竊犯罪。樣本中像盜竊、侵占、職務侵占、挪用資金等犯罪,都可以歸結為偷竊犯罪,在樣本中占比約為12.7%。第三,自然犯往往是欺騙犯罪。樣本中像詐騙、誣告陷害、誹謗等犯罪,都屬于欺騙類犯罪,在樣本中占比約為16.4%。自然犯的這三個特征源于犯罪性的結構性分析。犯罪性是一定秩序關系中的破壞性、非理性、不相容性,同時從主觀與客觀、形式與內容兩個方面觀察,犯罪性的構造便可以分解為主觀內容、客觀內容、主觀形式、客觀形式四種組合。其中,犯罪性的主觀內容主要是指悖德性,主觀形式分別是惡意和敵意,客觀形式可以分為原因危險和結果危險,客觀內容便可以分為暴力、偷竊和欺騙。由這四種組合之間的有機聯系所決定,如果某個行為既非暴力,又非偷竊,又非欺騙,就很難說具有公認的悖德性、惡意或敵意,或者原因危險及結果危險,一般而言就沒有理由被犯罪化。第四,自然犯往往是對公民人身、財產等私權構成損害的犯罪。樣本中,除挪用特定款物罪等四個罪名屬于侵害公權等犯罪以外,其余92.7%的罪名都屬于侵害私權的犯罪,這是自然犯在侵害法益方面的基本特征。第五,自然犯往往是濫用身份優勢的犯罪。樣本中像刑訊逼供、暴力取證、虐待被監管人、虐待、遺棄等犯罪,都屬此類,在樣本中占比約為25.5%。身份優勢的濫用與暴力、偷竊、欺騙等行為類型相交叉,是自然犯悖德性的一種集中體現。第六,自然犯往往是定量構成的犯罪。樣本中像盜竊、詐騙等犯罪屬于數額犯,像侮辱、虐待等屬于純正情節犯,在樣本占比約為43.6%。用定量要素限制一些違法性明顯但情節顯著輕微的行為入刑,是中國刑法中自然犯的構成要件要素的一個特點。可見,犯罪化是客體被主體化的過程。沒有這個對象化的過程,可以有裸的自然犯罪行為,卻沒有法定意義上的自然犯。

可以說,自然犯其實就是集中、綜合體現這六個方面特征的犯罪。許多具體的自然犯同時是暴力和身份濫用,既是偷竊也是私權侵犯還是定量構成的犯罪。相比而言,作為法定犯的典型樣本,我國《刑法》分則第三章、第六章中的犯罪也不乏暴力、偷竊、欺騙、身份濫用、侵犯私權等類型,也有一些數額犯、純正情節犯,甚至,有些法定犯都同時具備多個特征。所以,接下來兩類犯罪的比較,就不應該是某些特征的一一比對,更不是人為挑選的個罪之間的兩兩比較,而是對兩類犯罪進行綜合量化分析,看兩組樣本有無統計意義上的顯著不同。

這個假設檢驗過程的第二步是,按照上述自然犯的六個類型學標準,對我國《刑法》分則第三章、第六章的245個法定犯樣本逐一進行歸類編碼,以實現兩組樣本的綜合比較。這個步驟最易出現的問題是,盡管大部分罪名是否屬于暴力、偷竊等犯罪是明確的,但仍有部分罪名的歸屬會遇到兩難問題。例如,妨害公務罪雖然是侵害公權的犯罪,但也對公務人員的人身構成損害,歸入私權犯罪也不無道理。對這類樣本,只能以其主要特征為標準進行歸類。其實,許多犯罪都兼具多個屬性,不可能像性別區分那樣對所有個罪逐一進行非黑即白的還原處理。

這個假設檢驗過程的第三步是,為滿足綜合比較的要求,以自然犯還是法定犯為因變量,以上述六個方面的特征為自變量,采用logistic回歸分析的方法進行兩類犯罪的比較。其中,自然犯樣本編碼為1,法定犯樣本編碼為0。由于統計軟件SPSS的logistic程序無法直接給出標準化回歸系數,所以還需要先對所有變量進行標準化處理。

(三)檢驗結果與解釋

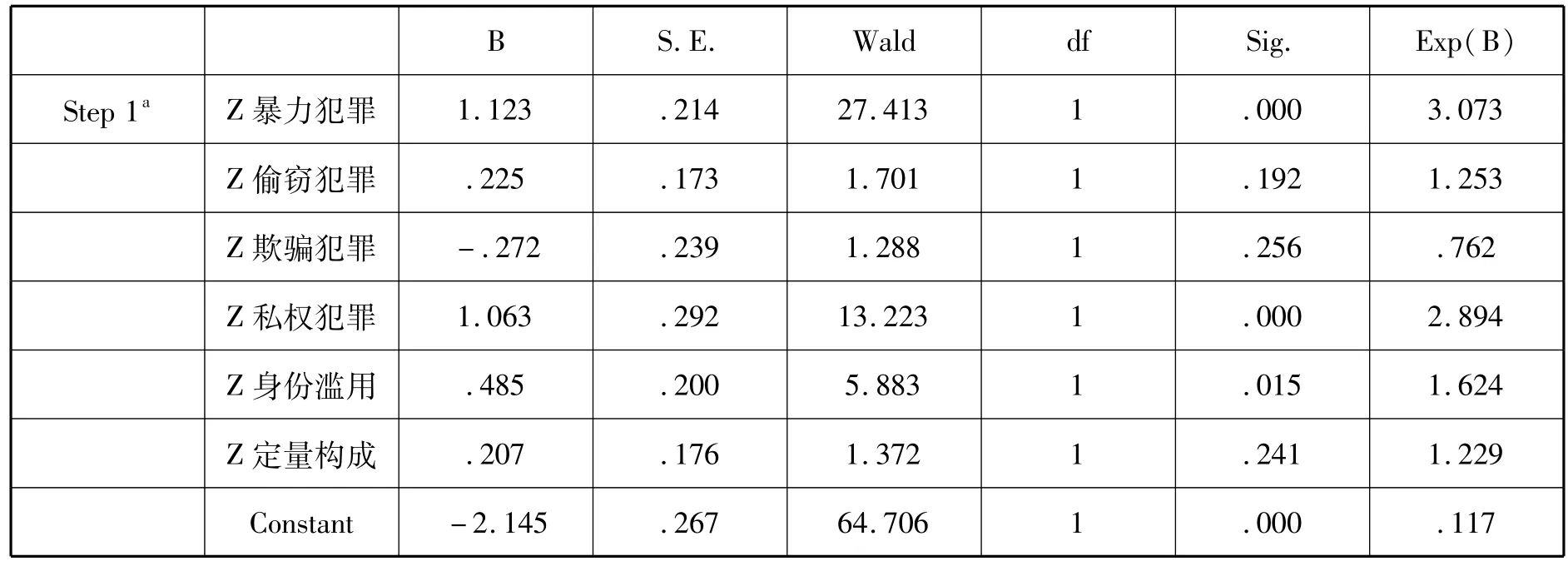

完成上述準備以后,運行logistic程序得到表1的統計結果。

表1 自然犯與法定犯之異同

這個結果證明,在是否偷竊犯罪、欺騙犯罪、定量構成這三個方面,法定犯與自然犯之間未見顯著差異。這意味著,沒有證據證明,我國刑法中的法定犯已經完全脫離自然犯的基本屬性規定。最讓人擔心的情況并未發生,立法者主體性的彰顯仍受制于自然犯作為典型犯罪的某些客觀規定性。這個結果還證明,在是否暴力犯罪、私權犯罪、身份濫用犯罪三個方面,法定犯與自然犯之間的確存在顯著差異。這意味著,沒有證據證明,自然犯與法定犯的劃分完全失去意義。畢竟,從這三個方面可以大體區分自然犯與法定犯的獨立存在。否認或夸大兩者的差異,都沒有事實依據。

一方面,表1中有三個變量的顯著值(Sig)大于0.05,說明在這三個方面,法定犯與自然犯之間不存在顯著差異。第一,是偷竊犯罪,其顯著值為0.192,說明偷竊犯罪在自然犯和法定犯兩組樣本中的分布不存在顯著差異,兩類犯罪中都有不少罪名可以被還原為偷竊犯罪。例如,一些知識產權犯罪、文物犯罪、盜伐林木、非法采礦等方面的犯罪都屬此類。法定犯中的偷竊犯罪共有26個,在法定犯樣本中占比10.6%,與自然犯中該類犯罪占比12.7%相比,差距不大。第二,是欺騙犯罪,其顯著值為0.256,說明欺騙犯罪在自然犯和法定犯兩組樣本中的分布也沒有顯著差異,可以被還原為欺騙犯罪,這既是自然犯的基本特點,也是法定犯的重要屬性。例如,大量市場秩序類的犯罪都可以歸結為欺騙犯罪。值得注意的是,欺騙犯罪在法定犯中的占比高于其在自然犯中的占比,前者為45.7%,后者為16.4%。所以,表1中欺騙犯罪的回歸系數B為負值。這個結果的經驗意義是,在現代社會各種關系日益復雜多樣化的影響下,欺騙行為在各個領域不斷發酵、變異,演變成多種行為方式,對正常社會生活構成損害或危險。所以,法定犯中的欺騙犯罪是從自然犯中派生出來的最大的一類犯罪。雖然派生犯罪的體量已經大過原始的欺騙犯罪,但多元回歸分析中控制了各個變量的影響,因而仍未發現顯著差異。第三,是定量構成,其顯著值是0.241,說明純正情節犯和數額犯在兩類犯罪中的分布也沒有明顯不同。和自然犯一樣,法定犯也為一些情節顯著輕微的犯罪設置了出罪機制。應該說,這些都是法定犯犯罪化過程中防止主體性濫用的一些制度安排。

另一方面,表1中另有三個變量的顯著值(Sig)小于0.05,說明在這三個方面,法定犯與自然犯之間的確存在顯著差異。第一,暴力犯罪的顯著值為0.000,說明在這方面,兩組樣本明顯不同。結合表1最后一列的發生比,即“Exp(B)”,不難看出,只要是暴力犯罪,成為自然犯的機會就是成為法定犯的3.073倍。當然,法定犯中也不乏暴力犯罪,如抗稅、妨害公務、暴動越獄、強迫賣淫、賣血、吸毒等等。然而,畢竟自然犯中的暴力犯罪占比52.7%,而法定犯中的暴力犯罪占比僅為13.9%。第二,私權犯罪的顯著值也是0.000,說明在這方面,兩組樣本差異顯著,只要是私權犯罪,成為自然犯的機會就是成為法定犯的2.894倍。盡管市場秩序類的犯罪中有許多罪名都屬于侵害私權的法定犯,但自然犯中的私權犯罪占比高達92.7%,而法定犯中的私權犯罪占比為72.2%。這說明,公權保護很可能是法定犯不同于自然犯的一個特殊任務。第三,身份濫用的顯著值為0.015,也滿足統計顯著性要求,只要是濫用身份優勢的犯罪,成為自然犯的機會就是成為法定犯的1.624倍。法定犯中的身份濫用,主要包括非國家工作人員受賄、非法經營同類營業、為親友非法牟利、背信運用受托財產等犯罪。自然犯中的身份濫用占比為25.5%,而法定犯中的身份濫用占比為15.5%。

四、理論與應用

(一)法定犯是自然犯的衍生形式

數據發現只得到證據事實,而不是理論本身。根據上述證據事實,筆者提出,法定犯是自然犯的衍生形式。這個判斷意味著,法定犯并不是完全不同于自然犯的一種獨立的犯罪形式,而是與自然犯共享許多基本特征,共同服從犯罪現象的基本規律和內在發展趨勢的犯罪類型。這個判斷也意味著,所存部分差異,可以溯源到社會經濟文化的長期發展中社會關系呈現出來的多樣化復雜局面。作為原始的犯罪形態,自然犯為適應新的復雜社會關系而發展出許多新的形式。這些新型犯罪在外觀上似乎脫離或部分脫離了原始的暴力、偷竊或欺騙犯罪,但究其本質,仍然無法完全隔斷與其原始形態的內在聯系。法定犯就是這一適應、蛻變、自我復制和不斷發展的衍生產物。從最原始的盜竊,到國家工作人員利用職務之便的貪污,再到銀行或者其他金融機構的工作人員利用職務上的便利以偽造的貨幣換取貨幣這種特殊的監守自盜,就是偷竊行為從最簡單的財產占有關系,到公民與公權力之間的財產關系,再到金融機構工作人員與儲戶之間更復雜的委托被委托關系中演化過程的縮影。

把法定犯理解為自然犯的衍生形式,是把握法定犯入刑正當性的理論基礎。正如經歷了客體被主體化的過程,自然犯才獲得犯罪的屬性進而都是法定的犯罪一樣,任何法定犯也都應該經歷一個主體被客體化的過程。法定犯皆由自然犯衍生演化而來就是這個過程的一部分,表現為定義者對定義對象客觀規律和內在趨勢的遵從、符合。過多強調法定犯不同于自然犯的的特殊性,很可能給犯罪圈擴張中的某些非理性留下藏身之地。揭示法定犯與自然犯之間的這種衍生關系,有助于從理論上將這種非理性擠出犯罪圈,以防法定犯的特殊性成為掩飾定義者濫權的借口及危及公民權利的合理化解釋。某個行為的犯罪化如果完全脫離這種被客體化的軌道,就無異于說:“因為我認為、我需要它是犯罪,所以它就是犯罪,無論它長得像不像犯罪!在此之外,無需任何正當性論證!”總之,強調兩類犯罪的聯系比強調其區別更有助于控制犯罪定義中負面主體性的影響。

(二)立法論上的正當性排除

合理的犯罪化理論必須確定特定的法定犯在什么時候是不正當的。⑩同前注③,道格拉斯·胡薩克書,第172頁。由于是從上述實證檢驗過程和結果中提煉抽象而來的,因此,法定犯衍生理論具有一定的可操作性。在立法論上,法定犯衍生理論提供了三個概率標準,用來判斷一個擬入刑的行為符合或接近典型自然犯特征的可能性大小。概率越大,正當性就越大,反之,侵犯公民權利的風險就越大。

其一,根據表1中Sig值滿足統計顯著性要求的三個變量回歸結果,如果是暴力,或者是對私權的侵害,或者是對身份優勢的濫用,尤其是這些屬性的疊加重合,便有最大的機會符合自然犯特征,應該成為犯罪化的首選對象。例如,刑訊逼供、暴力取證、虐待被監管人等犯罪,雖然不是典型的故意殺人、傷害犯罪,但由于集暴力、私權侵害和身份濫用于一身,完全有理由被進行犯罪化處理。此即自然犯(樣本)中的法定犯。同時,自然犯與法定犯之間在這幾個方面存在統計上的顯著差異,并不意味著法定犯樣本中不可以出現暴力私權侵害等犯罪。例如,強迫交易罪、強迫賣血罪、強迫他人吸毒罪、強迫賣淫罪都分別出現在我國《刑法》第三章或第六章中,成為法定犯(樣本)中暴力侵害私權的自然犯,因而入刑正當性最為明顯。

其二,退一步看,根據表1中Sig值不滿足統計顯著性要求的三個變量回歸結果,如果既非暴力,又非私權侵害,或者非身份濫用,仍要劃入犯罪圈,就要看是否為偷竊、欺騙或定量構成的犯罪。在這些屬性疊加重合的場合,仍然具有足夠的理由成為犯罪化的對象。盡管與自然犯樣本的相似度略低,仍具有相當的入刑正當性共識。例如,許多知識產權犯罪,都可以還原為盜竊、欺騙及純正情節犯或數額犯,是典型的法定犯中的自然犯。此外,如非法處置查封、扣押、凍結的財產罪,擅自出賣、轉讓國有檔案罪,盜掘古文化遺址、古墓葬罪就屬于法定犯樣本中的盜竊類犯罪。走私、涉稅、假幣等犯罪,又是法定犯樣本中的欺騙類犯罪。這些都是可以或多或少觀察到自然犯基因的法定犯。

其三,再退一步看,如果既非暴力、偷竊、欺騙、身份濫用,又非侵犯私權或缺乏定量構成的限制,仍然不排除極少數入刑正當性顯而易見的情況。例如,我國《刑法》第三百一十六條規定的脫逃罪,就無法用上述理由解釋其入刑理由,但其入刑正當性的確不大可能存在質疑。不過,經過上述六個方面的過濾,這種情況在法定犯樣本中已所剩無幾。排除此類情況以后,任何其他行為的入刑,定義者應負擔更大的正當性論證成本,以排除特殊利益保護或遠離犯罪現象內在客觀規律認知局限的可能。否則,就疑似主體性外溢,定義權濫用。

(三)司法中的出罪解釋

司法實踐中,法定犯衍生理論也有一定應用價值。筆者于本文中用來觀察樣本的六個維度,其實可以結構化為四類判斷要素:其一,損害行為,包括暴力、偷竊、欺騙三種原始犯罪;其二,損害者,即濫用身份優勢加害于人的人;其三,損害對象,即被犯罪侵害的人身、財產等私權利;其四,損害程度,即是否滿足情節、數額等量化要求。作為自然犯及其衍生犯罪的畫像,這四類要素來自300個罪名形式上的構成要件要素,又是這些犯罪的本質概括,因而是集形式與實質于一身的判斷要素。罪名樣本與其理論概括之間這種內在聯系意味著,個罪的形式要件與實質判斷之間相一致,是大概率情況,并且,不存在按照具體個罪的形式要件不應入罪而按照理論概括應該入罪的可能性。然而,的確可能出現按照具體個罪的形式要件應當入罪而不符合某些理論概括或實質判斷的少數情況。這時就應當明確,依據抽象概括的判斷要素對這類特殊情況進行出罪解釋,原本就不發生違反個罪形式理性的問題。

例如,2002年白血病人陸勇案的處理,就遭遇這樣一種形式上符合入罪條件而實質上具有出罪理由的尷尬,給控方造成巨大壓力。由于差價巨大,陸勇未取得國家藥品進口許可而從國外購入抗癌藥物“格列衛”,被控銷售假藥罪,而最終未按犯罪處理。①杜小麗:《抽象危險犯形態法定犯的出罪機制——以生產銷售假藥罪和生產銷售有毒有害食品罪為切入》,《政治與法律》2016年第12期。缺乏違法性認識,未必是此類案件的最佳出罪解釋。按照法定犯衍生理論,除了定量構成要素以外,其余三個理論維度都不支持該案做入罪解釋。該案既沒有構成任何私權侵害,也不屬于對他人的欺騙犯罪,更談不上身份濫用,因此應當出罪。的確,作為抽象個罪,銷售假藥罪應還原為欺騙犯罪。按照相關行政法律規范,未取得進口藥品的銷售許可而買賣的進口藥物也應認定為“假藥”。這時,刑法要做的是從實質上否認該行為的欺騙性質,而不是從技術上否認該案所涉藥品的假藥性質。將其解釋出欺騙犯罪,根據又是來自大量抽象個罪樣本概括提煉出來的法定犯衍生理論,而不僅限于銷售假藥罪。可見,個別法條與大量法條之間的關系,以及刑法規范與行政法律規范的關系,是法定犯出罪解釋中的兩對基本關系。直接用行政法律規范代替相應刑法法條的解釋,或者脫離大量法條背后的深層結構坐論刑法理論,都不是最好的刑法解釋。