國家統(tǒng)制如何影響文化體制?

——評傅才武《近代中國國家文化體制起源、演進(jìn)和定型》

周 鳳 李康化

文化體制是國家用來規(guī)范和引導(dǎo)人們進(jìn)行文化認(rèn)知、精神消費(fèi)的產(chǎn)物。正是由于文化體制的特殊性,因此在討論相關(guān)問題時(shí)既不能簡單地按照國內(nèi)學(xué)者遵循歷史線索進(jìn)行文獻(xiàn)整合的研究方法,也不能完全采納西方學(xué)者慣用的符號說、意識(shí)形態(tài)說等研究路徑。傅才武教授《近代中國國家文化體制起源、演進(jìn)和定型》 (以下簡稱《近代文化體制》)一書遵循中國政治發(fā)展脈絡(luò),討論了民國前后、十年內(nèi)戰(zhàn)、八年抗戰(zhàn)、解放戰(zhàn)爭及新中國成立等五個(gè)重大政治時(shí)期,中國文化體制的不同特征及具體文化政策的表現(xiàn),從歷史文化學(xué)和文化社會(huì)學(xué)的角度綜合闡釋了近代中國國家文化體制起源、演變、定型等系列問題,指出公共文化領(lǐng)域的形成對近代中國文化體制定型發(fā)揮了根源性作用。

一

文化體制并非一個(gè)全球性術(shù)語。囿于國家體制、意識(shí)形態(tài)、社會(huì)基礎(chǔ)等原因,西方學(xué)者很少直接使用“文化體制”這一研究術(shù)語,但這并不等于說西方?jīng)]有關(guān)注“文化體制”這一研究對象。在理論研究層面,安東尼奧·葛蘭西跳出西方文化研究之文化主義和結(jié)構(gòu)主義范式,通過建構(gòu)文化霸權(quán)理論,為研究大眾文化及其相關(guān)政治問題提供了可能性;米歇爾·福柯則是將知識(shí)與權(quán)力的關(guān)系延伸至文化與政治的關(guān)系,進(jìn)而提出自由主義政府理論;托尼·本尼特則在福柯的基礎(chǔ)上,采用文化研究的范式完成了“政治治理”向“文化治理性”的轉(zhuǎn)化,更進(jìn)一步闡釋了文化與權(quán)力技術(shù)的相互作用,由此引發(fā)了文化研究學(xué)派對文化機(jī)構(gòu)及文化政策的空前關(guān)注。在實(shí)證研究層面,弗雷德里克·馬歇爾的《論美國的文化:在本土與全球之間雙向運(yùn)行的文化體制》以美國作為案例,探討了美國文化體制的基礎(chǔ)——基金,即在公民社會(huì)與市場之間雙軌運(yùn)作的國家藝術(shù)委員會(huì)基金及社會(huì)慈善基金。此外,由于西方與中國歷史傳統(tǒng)、社會(huì)結(jié)構(gòu)的巨大差異,西方對“文化體制”的關(guān)注通常表現(xiàn)在對國家文化政策的研究上。奧利弗·本尼特的《文化政策和管理在英國》、吉姆·麥圭根的《重新思考文化政策》及戴夫·奧布賴恩《文化政策:創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)中的管理、價(jià)值和現(xiàn)代性》等學(xué)術(shù)成果都綜合了政治學(xué)和社會(huì)學(xué)的視角,采用文化研究的方法從不同維度闡述了文化政策的重要問題。

就中國文化體制研究成果來看,傅才武的《近代文化體制》關(guān)于中國文化體制研究有兩點(diǎn)突出貢獻(xiàn)。

一是表現(xiàn)在研究方法上。縱觀幾十年來中國學(xué)界關(guān)于文化體制的學(xué)術(shù)成果,基本停留在資料整理層面,且大多是一種基于歷史線索的描述性分析。通常從經(jīng)典著作(文學(xué)作品)中汲取文化建設(shè)和文化體制改革的依據(jù),理論建構(gòu)成果較少,缺乏一種文化社會(huì)學(xué)視野下的文化政策產(chǎn)生的背景和歷史內(nèi)涵的整體觀照。《近代文化體制》的貢獻(xiàn)則在于從文化史的視角闡釋了文化在近代中國社會(huì)變遷中的重要作用,深入討論了近代中國社會(huì)變局、文化體制與社會(huì)文化動(dòng)員、文化體制與意識(shí)形態(tài)領(lǐng)導(dǎo)之間的互動(dòng)機(jī)制和演變軌跡,從文化發(fā)展與社會(huì)變遷的角度為當(dāng)下深化文化體制改革提供了思路。

二是表現(xiàn)在研究對象之時(shí)間維度上。中國關(guān)于文化體制的研究成果多集中在“文化體制改革”議題上,學(xué)者對文化體制改革的研究時(shí)間范疇大致以改革開放作為起始點(diǎn),同時(shí)兼顧前期(新中國成立前后)文化體制的定型背景加以討論。相較之下,《近代文化體制》研究成果在某種程度上具有基礎(chǔ)性的工作性質(zhì),為學(xué)界探討“文化體制改革”議題提供了歷時(shí)性參考,由此在時(shí)間維度上填補(bǔ)了學(xué)界對近代文化體制的研究空白。

在馬克思主義的語境下,文化即是指歷史上和正在發(fā)生的人類物質(zhì)生活及精神世界的集合。文化自身具有歷史性和延續(xù)性,中國五千年的文明更是鞏固了民族文化的粘性,由此產(chǎn)生的文化體制便與民族發(fā)展具有一脈相承性。政策是有“路徑依賴”的,一旦走上那條路,就會(huì)一直持續(xù)下去,直到某種強(qiáng)大力量干涉并使之從原有方向轉(zhuǎn)向。惟其如此,在文化體制改革進(jìn)入深水區(qū)的今天,必須回顧這一體制早期建立時(shí)為什么作出這一選擇的初始目標(biāo)。在這個(gè)意義上,《近代文化體制》一書在中國文化體制研究上具有追根溯源的獨(dú)特貢獻(xiàn)。

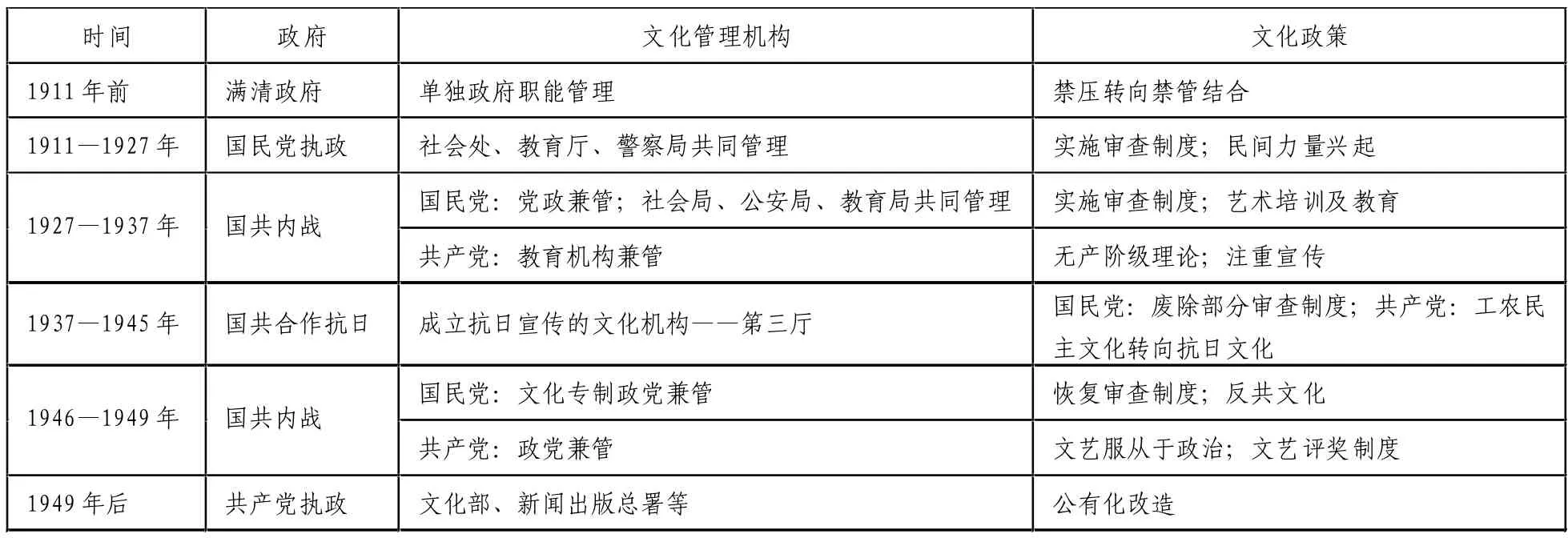

表1 清末至社會(huì)主義制度確立前中國文化體制特點(diǎn)①

二

文化體制作為國家現(xiàn)代化治理內(nèi)容之一,屬于國家體制的重要組成部分。《近代文化體制》將文化體制定義為一定歷史時(shí)期內(nèi)社會(huì)主體和政府機(jī)構(gòu)賴以規(guī)范文化組織在參與文化產(chǎn)品與服務(wù)生產(chǎn)供給、分配和消費(fèi)過程中形成的各種關(guān)系的具體規(guī)則,并進(jìn)而歸納出文化體制的兩點(diǎn)特性:管理主體通常是政府和社會(huì)主體;管理客體是文化產(chǎn)品及其產(chǎn)生的各種社會(huì)關(guān)系。作者以研究近代中國文化體制起源、演變及定型問題為線索,在歷史文化學(xué)、文化社會(huì)學(xué)等視域下,根據(jù)中國社會(huì)變遷即政治變遷路徑依次分析了近代中國各個(gè)時(shí)期文化體制的特征。

從表1可以看出近代中國文化體制演變的兩大特征:一是文化管理機(jī)構(gòu)始終附屬于政府公權(quán)力之下,二是各個(gè)政治時(shí)期文化政策都十分嚴(yán)苛。《近代文化體制》由此得出近代中國文化體制的起源、發(fā)展至定型都與政治形勢密切相關(guān)的結(jié)論,這一結(jié)論與洪明星在《當(dāng)代中國文化體制改革邏輯研究》中提出的中國改革開放前的“國家主義文化體制”命題如出一轍;倪偉在討論1928—1948年南京政府的文藝政策及文學(xué)運(yùn)動(dòng)中,也提出了文學(xué)(文化)與民族國家建設(shè)之間互動(dòng)、同構(gòu)的觀點(diǎn)。三位學(xué)者不謀而合地指出近代中國文化體制形成與政治變遷的耦合度,在一定程度上也是對本尼特提出的“文化治理性”觀點(diǎn)的回應(yīng),即政府通過文化政策運(yùn)作審美知識(shí)、塑造公民主體的一種社會(huì)交往的技術(shù)性建構(gòu)②。然而,文化與政治之間所具備的相關(guān)性是否就等同于研究文化體制要遵循政治變遷路徑呢?如果按照政治發(fā)展過程討論文化體制的演變,在多大程度上容許文化意識(shí)形態(tài)化、文化宣傳功能的合理性呢?由此便產(chǎn)生了一個(gè)值得商榷的問題——是否應(yīng)當(dāng)按照國家政治發(fā)展過程來討論民族文化體制演變歷程。

文化體制說到底是一整套制度,其核心功能在于規(guī)范、引導(dǎo)、鼓勵(lì)國家文化發(fā)展。解決研究文化體制是否應(yīng)當(dāng)遵循政治演變路徑這一問題出現(xiàn)兩種思路:一是基于文本研究維度,考慮到研究對象本身——文化體制的特殊性;二是基于共時(shí)性研究維度,考慮到與研究對象相關(guān)的政治、經(jīng)濟(jì)等外部環(huán)境——文化體制演變所處的特定歷史條件。如果按照文字構(gòu)成來看,“文化”+“體制”便是文化體制,那么說到底文化體制的研究對象還是文化。文化與政治的關(guān)系也是備受學(xué)界爭論的話題之一。自由主義堅(jiān)持文化發(fā)展應(yīng)遵循其自身規(guī)律,不受政治干預(yù)的立場;比如梁實(shí)秋因反對國民黨文藝政策案就聲稱,“文藝的價(jià)值,不在做某項(xiàng)的工具,文藝本身就是目的……以任何文學(xué)批評上的主義來統(tǒng)一文藝尚且不可能,用政治上的一種主義來統(tǒng)一文藝就更不可能”③。干預(yù)主義則認(rèn)為文化發(fā)展受政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)等因素影響,在政治層面尤其受“以黨治國”精英政治理念控制,正如列寧所言,“在無產(chǎn)階級政黨奪取政權(quán)以前,宣傳可以用來擴(kuò)大無產(chǎn)階級政黨的政治影響;而在無產(chǎn)階級政權(quán)建立后,宣傳又能起到強(qiáng)化共產(chǎn)主義意識(shí)形態(tài)的作用”④。

由于《近代文化體制》研究對象正是中國“以黨治國”政治理念快速膨脹時(shí)期的產(chǎn)物,因此在文化與政治的關(guān)系上更加認(rèn)同第二種主張,在分析近代中國文化體制演變過程中,著重強(qiáng)調(diào)了政治政黨對文化宣傳作用的利用。此外,作者關(guān)注的是近代中國文化體制的系列問題,近代這一特殊歷史時(shí)期——既有國家內(nèi)部、政黨內(nèi)部斗爭,又有共同抗日的兩黨合作,民族國家理念在這一時(shí)期文化體制建設(shè)過程中發(fā)揮了重要作用。在梳理近代中國文化體制起源、演變及定型的過程中,傅才武將文化的特殊性與時(shí)代背景的現(xiàn)實(shí)性緊密結(jié)合,并定義文化的特殊性即是民族國家理念的前置性,借由文化動(dòng)員機(jī)制將文化與政治二者相聯(lián)系。按照社會(huì)學(xué)家布迪厄的說法,限制和規(guī)范藝術(shù)(文化)生產(chǎn)的力量既包含文藝本身的規(guī)律性,也包括其之外的多種體制性因素,“作品科學(xué)不僅應(yīng)考慮作品在物質(zhì)方面直接生產(chǎn)者,還要考慮一整套因素和制度,后者通過生產(chǎn)對一般意義上的藝術(shù)品價(jià)值和藝術(shù)品批次之間的差別價(jià)值的信仰,參加藝術(shù)品的生產(chǎn)”⑤。因此,在近代這一特殊歷史時(shí)期,遵循國家政治發(fā)展過程來研究民族文化體制演變歷程等相關(guān)問題具有歷史性的合目的性。

三

《近代文化體制》一書采用社會(huì)—?dú)v史分析框架對近代中國文化體制、文化運(yùn)動(dòng)與公共文化領(lǐng)域之間的關(guān)系進(jìn)行探討,并提出了近代中國文化體制定型的根源——公共文化領(lǐng)域。傅才武認(rèn)為公共文化領(lǐng)域?qū)ξ幕w制建構(gòu)的作用有兩點(diǎn):一是通過改變社會(huì)動(dòng)員方式,奠定了文化體制定型的社會(huì)基礎(chǔ);二是促進(jìn)民族國家理念的形成,構(gòu)成了文化體制定型的思想基礎(chǔ)。

傅才武認(rèn)為,公共文化領(lǐng)域的形成更大的意義在于改變了近代中國的社會(huì)動(dòng)員方式,由此打破了政府“以文養(yǎng)軍、以文宣政”渠道的單一性。公共文化領(lǐng)域的建構(gòu)推動(dòng)了媒體行業(yè)成長,使得文化動(dòng)員的方式發(fā)生了根本性轉(zhuǎn)變,即由“自上而下”的強(qiáng)制性動(dòng)員方式轉(zhuǎn)變?yōu)椤白韵露稀钡膮f(xié)商性動(dòng)員方式。在這一過程中,個(gè)體的訴求和文化偏好在公共文化領(lǐng)域中日趨重要,因此政府實(shí)施文化動(dòng)員時(shí)必須要考慮到大眾意愿。公共文化領(lǐng)域的形成迫使社會(huì)宣傳和文化動(dòng)員渠道從傳統(tǒng)的“國家(政治精英集團(tuán))—家族(行會(huì))—個(gè)體”向“國家—公共文化領(lǐng)域—個(gè)體”轉(zhuǎn)化。對此,吉姆·麥圭根也有相同的看法。針對文化話語權(quán),麥圭根提出了國家、市場、市民三方場域,這三種話語——國家話語、市場話語、公民話語——都有許多變種,在其內(nèi)部也絕非是統(tǒng)一的。然而,他們在某種意義上能夠解釋文化的“真實(shí)世界”,在文化領(lǐng)域的話語空間里確定代理人和主體、生產(chǎn)者、消費(fèi)者、公民和中介的位置⑥。公共文化領(lǐng)域的形成引入了公民力量,建構(gòu)了社會(huì)場域,使得大眾從被動(dòng)接受政府文化領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)向通過參與、協(xié)商的方式解構(gòu)和建構(gòu)上層建筑。由此,近代中國社會(huì)宣傳路徑的轉(zhuǎn)變,直接動(dòng)力源自公共文化領(lǐng)域的形成對政府公權(quán)力的解構(gòu);盡管力量較小,但其仍然使得更廣泛意義上的公民加入文化動(dòng)員中,從而促使具有不同文化背景的人群的價(jià)值觀和愿景都能夠按照政治精英集團(tuán)設(shè)定的目標(biāo)進(jìn)行改造和規(guī)范,由此奠定了近代中國文化體制形成的社會(huì)基礎(chǔ)。

需要注意的是,中國國情與西方現(xiàn)實(shí)存在很大的差別。在強(qiáng)政治性的中國,西方學(xué)者提出的“國家—市場—市民”文化話語體系顯然不能完全解釋公共文化領(lǐng)域?qū)χ袊幕w制的作用。中國強(qiáng)調(diào)國家公共文化政策對全民的普惠性覆蓋,是國家維護(hù)文化公平正義的重要體征,公共文化領(lǐng)域引入的社會(huì)力量并不具有資本主義國家的特征。傅才武也關(guān)注到了中國公共文化領(lǐng)域無法實(shí)現(xiàn)建制化這一問題,但其也強(qiáng)調(diào)中國公共文化領(lǐng)域在民族國家的旗幟下始終體現(xiàn)了近代中國的“公共性”和“現(xiàn)代性”。這也解釋了為什么中國近代以來文化政策時(shí)松時(shí)緊的原因。國家嚴(yán)控文化時(shí),市民力量則薄弱;國家放寬文化管制時(shí),市民力量相對強(qiáng)大。公共文化領(lǐng)域由此發(fā)揮作用。

近代中國文化體制的形成與政黨政治密不可分,說到底還是由近代中國內(nèi)憂外患的大環(huán)境所決定的。傅才武認(rèn)為近代中國與西方發(fā)達(dá)國家發(fā)展歷程的不同在于:民族國家觀念和民族救亡的緊迫性打亂了中國現(xiàn)代性的自然邏輯進(jìn)程,實(shí)現(xiàn)了“文化現(xiàn)代性的前置”。他指出近代中國民族國家理念,包含政治性的愛國主義和文化性的民族主義兩種價(jià)值體系,具有政治法律共同體和民族文化共同體雙重性質(zhì)以及由此帶來的雙重歸屬感⑦。近代以來,在救亡圖存、民族獨(dú)立的歷史使命下,辛亥革命、五四運(yùn)動(dòng)、八年抗日等革命歷程一步步加深中國文化與政治同構(gòu)的基調(diào)。美國芝加哥大學(xué)教授鄒讜認(rèn)為,20世紀(jì)中國全面崩潰危機(jī)的形勢,使得中國幾乎不可避免地走上以“社會(huì)革命”來達(dá)成“國家制度重建”的道路,亦即以一個(gè)強(qiáng)有力的新型政治主導(dǎo)力量憑借一套強(qiáng)有力的現(xiàn)代意識(shí)形態(tài)來實(shí)現(xiàn)最大程度的社會(huì)動(dòng)員⑧。在文化領(lǐng)域也依然具有這一特點(diǎn),中國文化體制依靠國家力量而建立。西方的經(jīng)驗(yàn)是先有與工業(yè)化相適應(yīng)的市場化、城市化、全球化,再有人權(quán)、民主、法制、民族國家認(rèn)同等文化現(xiàn)代性;而中國的特例則是在工業(yè)化剛剛起步之際,就把文化現(xiàn)代化提上議事議程,將文化現(xiàn)代化納入民族國家建設(shè)的歷史任務(wù)中。因此,近代中國文化體制建設(shè)自產(chǎn)生之初就深深烙有政治特征,文化作為政治的補(bǔ)充而出場,為早日取得民族國家的勝利而前置。民族國家理念作為一面強(qiáng)有力的政治旗幟,在幾代知識(shí)分子的努力下,一步步將其引入公共文化領(lǐng)域,從而喚起民眾、動(dòng)員民眾,由此構(gòu)成了近代中國文化體制的思想基礎(chǔ)。

四

《近代文化體制》一書中,不難發(fā)現(xiàn)作者對中國歷史文化的關(guān)注,包括多處提及的近代中國社會(huì)歷史條件的特殊性,只是尚未將其單獨(dú)作為影響國家文化體制形成的因子。考察一個(gè)國家的文化體制,除了結(jié)合具體社會(huì)基礎(chǔ)和實(shí)時(shí)形勢外,確實(shí)還需要從這個(gè)國家的歷史性的文化傳統(tǒng)入手。馬龍閃在研究蘇聯(lián)文化體制歷史過程中,就率先分析了蘇聯(lián)的文化傳統(tǒng),指出“制度(體制)也是一種文化現(xiàn)象,其本身也積淀著、包容著社會(huì)歷史的種種傳統(tǒng)和經(jīng)驗(yàn)”,“人類社會(huì)、人類歷史的繼承性和惰性是非常之大的……而變革者對社會(huì)歷史發(fā)展的惰性和繼承性估計(jì)往往不足”⑨。歷時(shí)性研究方法下探討近代中國文化體制定型原因的命題,需要檢視歷代積淀下來的文化傳統(tǒng),方能以史為鑒,并為當(dāng)代中國文化體制改革正本清源。

新中國成立幾年后,共產(chǎn)黨通過在文化領(lǐng)域進(jìn)行一系列公有制改造,奠定了由黨政領(lǐng)導(dǎo)的文化體制模式。美國沒有文化部,是一種無政府領(lǐng)導(dǎo)而政府又無處不在的文化體制模式。造成兩國文化體制如此大差異的因子有很多,最根本的還是在于各自歷史文化傳統(tǒng)。中國相較美國而言,是一個(gè)非常古老的政體。在五千年歷史長河中,政權(quán)雖頻繁更替,但歷代留下的文化基因卻未嘗改變,即農(nóng)耕文明、集權(quán)主義。到了近代,中國仍是一個(gè)生產(chǎn)力落后的農(nóng)業(yè)國家,農(nóng)民占據(jù)著社會(huì)的主要人口,生產(chǎn)力和思想意識(shí)的滯后性使其被束縛在土地上,并習(xí)慣于在政府管控下精耕細(xì)作,且惰于改變。費(fèi)孝通曾言,“以農(nóng)為生的人,世代定居是常態(tài),遷移是變態(tài)。大旱大水,連年兵亂,可以使一部分農(nóng)民拋井離鄉(xiāng);即使像抗戰(zhàn)這樣大事件所引起基層人口的流動(dòng),我相信還是微乎其微的。”⑩土地成為了國人的屏障,鄉(xiāng)土本色在國人血脈中流淌。再加上二千多年的專制集權(quán)統(tǒng)治,塑造了國人敬畏權(quán)力、惟命是從的保守主義,反抗精神即便有,力量也十分薄弱。因此,近代中國文化體制的發(fā)展沿著政治發(fā)展的軌跡而定型,形成了一種由執(zhí)政黨領(lǐng)導(dǎo)的計(jì)劃型管理模式。相較之下,美國既沒有經(jīng)歷過封建主義,也沒有中國那般濃厚的鄉(xiāng)土情結(jié)。亨廷頓指出,“美國人對美國的認(rèn)同,主要在于政治理念和體制,而不在地方。美國人將自己視為特定政治信念的門徒。對于美國人來說,意識(shí)形式終于疆域。鄉(xiāng)土觀念不是美國人的特性”?。美國獨(dú)特的歷史傳統(tǒng)在于宗教——清教精神。亨廷頓認(rèn)為美國在很大程度上就是由于宗教的原因而創(chuàng)建的,而這種政治上的宗教情結(jié)也一脈相承至文化體制上。馬爾特在為期四年的美國文化考察中總結(jié)道,“美國永遠(yuǎn)不會(huì)讓政府去負(fù)責(zé)文化……經(jīng)過很長時(shí)間才建立的國家藝術(shù)基金會(huì)卻明確地肯定了在美國不存在文化部”。關(guān)于美國的無政府主義文化體制,馬爾特同樣給出了清教解釋,指出成立國家藝術(shù)基金會(huì)的人都是美國白人清教徒知識(shí)分子的權(quán)力結(jié)構(gòu)象征的人物?。宗教一直是而且至今仍然是美國特性和國民身份的主要因素之一,也是最主要的因素。清教主義講究自由、勞作、自律、節(jié)制,因此美國的文化體制因清教傳統(tǒng)而定型。中美兩國一個(gè)是有著鄉(xiāng)土情結(jié)的集權(quán)主義文化傳統(tǒng),一個(gè)是清教情結(jié)的自由主義文化傳統(tǒng)。這種歷史文化傳統(tǒng)的區(qū)隔對文化體制的建構(gòu)產(chǎn)生了不同的影響。此外,無論是鄉(xiāng)土本色還是清教信仰都具有很強(qiáng)的惰性,一旦形成不會(huì)輕易改變。

結(jié)語

近代中國形成的由政黨政府全權(quán)管理的文化體制,在新中國成立初期對于維護(hù)統(tǒng)治和建構(gòu)統(tǒng)一文化身份發(fā)生過重要作用,但若長此以往,又將不利于文化發(fā)展。正如鄒讜所言,這種“社會(huì)革命”的道路,雖能有效達(dá)成“國家制度的重建”,但它同時(shí)又成為中國社會(huì)進(jìn)一步發(fā)展的重大障礙,因?yàn)椤吧鐣?huì)革命”導(dǎo)致政治權(quán)力全面進(jìn)入并主導(dǎo)一切社會(huì)領(lǐng)域,革命意識(shí)形態(tài)更要求個(gè)人和一切社會(huì)團(tuán)體的無條件服從,從而極大地限制了個(gè)人自由和社會(huì)的自主發(fā)展?。傅才武教授的《近代文化體制》不僅梳理了近代中國文化體制起源、演變的過程,還著重討論了近代中國文化體制形成的根源,可以說為中國當(dāng)下文化體制改革提供了歷史性、社會(huì)性的依據(jù)。回顧近代中國文化體制的演進(jìn)歷程和定型原因,可以在重新認(rèn)識(shí)中國歷史文化傳統(tǒng)的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步討論當(dāng)下“黨如何有的放矢管理媒體”、“如何提升文化管理和服務(wù)水平,優(yōu)化文化改革發(fā)展環(huán)境”、“如何引入社會(huì)場域,實(shí)現(xiàn)文化發(fā)展社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益相統(tǒng)一”等問題,為繼續(xù)業(yè)已進(jìn)行了40年的中國文化體制改革作更深層次的理論準(zhǔn)備。

注釋:

① 本表根據(jù)《近代中國國家文化體制的起源、演進(jìn)與定型》第二至第六章內(nèi)容整理而成。

② [英]托尼·本尼特:《文化、治理與社會(huì):托尼·本尼特自選集》,王杰等譯,東方出版中心2016年版,第262—267頁。

③ 梁實(shí)秋:《論思想統(tǒng)一》,《新月》1929年第2卷第3期。

④ 《列寧全集》第39卷,人民出版社1985年版,第199頁。

⑤ [法]皮埃爾·布迪厄:《藝術(shù)的法則:文學(xué)場的生成和結(jié)構(gòu)》,劉暉譯,中央編譯出版社2001年版,第276—277頁。

⑥ [英]吉姆·麥圭根:《重新思考文化政策》,何道寬譯,中國人民大學(xué)出版社2010年版,第46—47頁。

⑦ 傅才武:《近代中國國家文化體制的起源、演進(jìn)與定型》,中國社會(huì)科學(xué)出版社2016年版,第300頁。

⑧? 參見甘陽:《編者前言》,載鄒讜《中國革命再闡釋》,香港牛津大學(xué)出版社2002年版。

⑨ 馬龍閃:《蘇聯(lián)文化體制沿革史》,中國社會(huì)科學(xué)出版社1994年版,《前言》第2—3頁。

⑩ 費(fèi)孝通:《鄉(xiāng)土中國》,中華書局2013年版,第3頁。

? [美]塞繆爾·亨廷頓:《我們是誰:美國國家特性面臨的挑戰(zhàn)》,程克雄譯,新華出版社2005年版,第45頁。

? [法]弗雷德里克·馬爾特:《論美國的文化:在本土與全球之間雙向運(yùn)行的文化體制》,周莽譯,商務(wù)印書館2013年版,第68頁。

社會(huì)科學(xué)動(dòng)態(tài)2018年4期

社會(huì)科學(xué)動(dòng)態(tài)2018年4期

- 社會(huì)科學(xué)動(dòng)態(tài)的其它文章

- 社會(huì)工作與基層治理

——第二屆“行動(dòng)研究下的城市社區(qū)治理論壇”綜述 - 住宅價(jià)格的形成與表現(xiàn)

——基于價(jià)值、生產(chǎn)價(jià)格和壟斷價(jià)格的邏輯 - 中央調(diào)查組對農(nóng)村基層干部特殊風(fēng)的應(yīng)對

——以1961年浙江省嘉興縣魏塘人民公社和合生產(chǎn)隊(duì)為例 - 文化的截屏:在歷史與現(xiàn)實(shí)的節(jié)點(diǎn)上徜徉

——《三峽書簡》讀后 - 民生政治的時(shí)代建構(gòu):邏輯范式與實(shí)踐特征

——《民生政治研究》評介 - 對話與交流:民族文學(xué)的多路徑發(fā)展

——2017年中國少數(shù)民族文學(xué)學(xué)會(huì)年會(huì)綜述