中國英語本體論問題研究

李寶芳,李少華

(1. 忻州師范學院 外語系, 山西 忻州 034000; 2. 寧夏大學 外國語學院, 寧夏 銀川 750021)

一、引言

中國英語研究如果從20世紀80年代葛傳槼提出概念算起,到今天已經有38個年頭了。30多年來國內學者圍繞中國英語的研究大致可以劃分為3個階段:20世紀80年代末,翻譯界首先針對“漢譯西化”與“西譯漢化”在中國英語中的地位問題展開了論爭。90年代初,部分學者又圍繞中國英語定義和本體論問題展開了討論。進入21世紀,中國英語研究呈現出兩條主線:一是向相鄰學科拓展,如翻譯、英語教學、跨文化交際等;二是地位之爭依然激烈。30多年來國內學者對中國英語的研究也頗具“中國特色”:一是延續時間長,二是意見分歧大。目前中國英語的本體論問題雖經長期爭論,但仍沒有定論,這在世界各類英語變體研究中實屬罕見。Kirkpatrick認為,這體現了中國人注重名分的傳統,可謂名不正則言不順[1] 121。謝之君當年提出擱置中國英語爭論,從問題研究著手[2]。這在中國英語研究的初始階段是適宜的,但隨著中國英語發展和研究的深入,以及中國文化強國戰略的實施,中國英語本體論問題已不僅僅是一個語言學命題,它還關系到以英語為載體的中國文化對外推介的話語權問題[3]。本文將從世界英語理論出發,結合國內外學者對中國英語本體論地位的相關研究,考察英語在中國對內或對外社會生活中所發揮的重要功能,嘗試對中國英語本體論地位問題做出解答。

二、本土語言模式框架下的世界英語研究回顧

20世紀50年代,隨著英、美殖民地國家的紛紛獨立和民族意識的覺醒,世界范圍內爆發了一場英語“獨立”運動。各種帶有地域或民族特色的英語變體不斷出現,在本國對內對外交往中發揮著越來越重要的作用。這一現象立即引起了人們的關注。早期的研究展現了各類英語在語音、詞匯、句式等層面上的特點,同時流露出學者對英語標準“惡化”的擔憂以及強化標準英語地位的主張。20世紀70年代末,世界英語研究出現了重大變化。1978年,以“非本族語語境下的英語”和“英語作為國際國內交流手段”為主題的全球性研討會首次舉行,英語多元化的研究由此拉開了帷幕。1988年,專門的國際性研究機構The International Committee for the Study of World Englishes (ICWE)成立,1992年更名為The International Association of World Englishes (IAWE)。在此后的20多年里,IAWE共舉行了19次年會,就EIL(English as an International Language)所引發的一系列問題進行了廣泛的討論。專門的學術期刊相繼創刊,并成為世界英語研究成果的主要展示平臺,如English World-Wide 、English Today 、World Englishes 等。與此同時,世界英語研究的學術成果大量涌現,其中最令人矚目的莫過于B. B. Kachru的研究。Kachru的“三大同心圓”理論為世界英語研究做出了重要貢獻。作為一名美籍印裔語言學家,他從印度社會的歷史和現實出發,考察了英語在印度社會生活中所發揮的重要功能,肯定了印度英語在特定語境中的表現形式。Kachru從語言生活,而不是理論定式入手研究語言現象的方法給世界英語研究帶來了一場范式革命。同時,他的英語標準“多元論”不可避免地和Quirk的英語標準“唯一論”發生了激烈的交鋒。20世紀90年代初,這場圍繞英語標準問題的爭論以“多元論”的勝利而告終。Quirk的觀點也發生了轉變。最近20余年世界英語的研究趨于多元化,但總體上體現出一種強烈的“語言學領域內的人權”。在世界英語研究領域,除了對各類英語進行形式描寫之外,學者們的研究主要圍繞英語的使用和使用者展開。在使用方面,ENL(English as a native language)、ESL(English as a second language)、EFL(English as a foreign language)等概念逐漸被EIL(English as an international language)所代替,英語的使用范圍和功能得到極大擴展;在使用者方面,NS(native speaker)與NNS(non-native speaker)之間的研究界限日益變得模糊。英語的所有權和仲裁權從NS手中逐漸轉交給了廣大的NNS手中。在社會語言學研究領域,學者們更多地從語言生活入手考察英語在不同國家特定社會和歷史時期所發揮的功能,對各類英語進行描寫。在應用語言學研究領域,以標準英語為代表的外來語言模式受到越來越多的質疑,本土語言模式日益受到重視。許多國家的英語教學都開始注重以本土文化為主的多元文化的共存和互動,歐盟、日本等地區和國家已經著手本土語言模式框架下的教材開發和教師培訓。

三、世界英語本體地位的確立:使用型變體到制度化變體的可轉換性

Kachru在其主編的論文集The Other Tongue: English Across Cultures中首次將各類非母語型英語變體劃分為使用型變體和制度化變體。他認為,使用型變體是作為外語的,具有地域或民族特色的變體;而制度化變體是作為二語的,具有本體論地位的變體[4] 55。

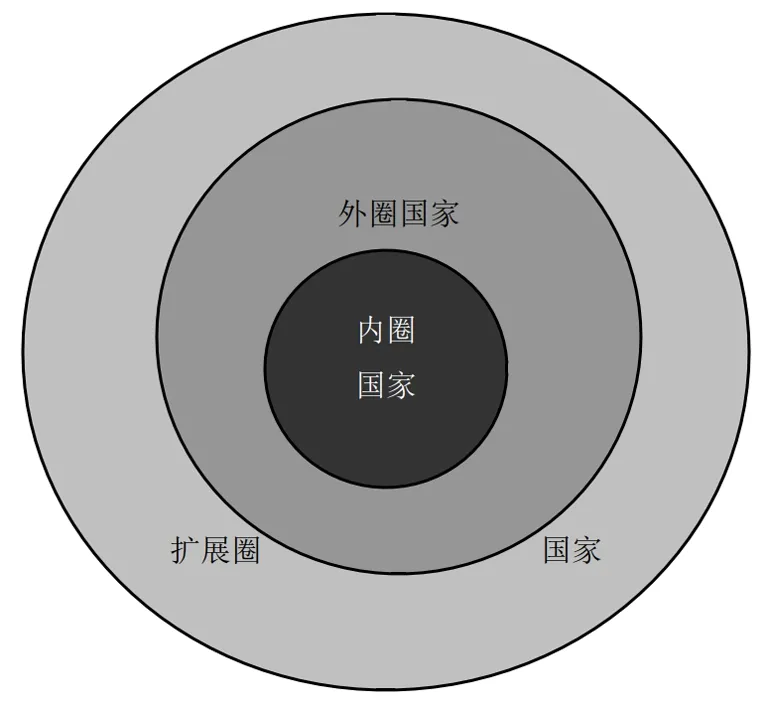

Kachru的觀點以及他的世界英語“三大同心圓”(參見圖1)理論將一種英語變成了多種英語。許多非英語國家的學者對此產生了共鳴。然而,Kachru認為制度化變體和使用型變體之間存在著一個“灰色地帶”,“制度化變體一開始總是表現為一種使用型變體,其各個方面的特征緩慢地賦予它不同的地位”[4] 55,他將二語型變體納入世界英語變體范疇中時,卻把外語型變體排除在外,而作為 “范式依賴型變體”(norm-dependent variety)的外語型變體,它的取舍要依賴母語型變體和二語型變體的認可。這種看似是一種學術標準的差異,實則帶來了兩種變體完全不同的處境。一旦被制度化,就擁有了“經營英語”的合法地位。兩種變體的不同地位關系到它們所承載的文化話語權和民族自尊心。正因為如此,Kachru的觀點也受到了眾多學者的質疑。 Kirkpatrick認為,“三大同心圓”理論“低估了英語在擴展圈國家所發揮的功能”[1] 29。

圖1 Kachru的三個同心圓模式

注:內圈國家以英語為母語;外圈國家以英語為二語;擴展圈國家以英語為外語

從世界英語現狀及理論發展來看,使用型變體未必不會成為制度化變體。這取決于三個因素:功能、形式、認同度。

在功能上,人們一般認為,制度化變體主要指具有官方地位的、滿足內部使用的變體。使用型變體主要指不具有官方地位的、滿足外部使用的變體。這似乎是說使用功能的內外差別是區別兩種變體的唯一標準。然而,世界英語語境要遠比這復雜得多,使用型變體未必沒有內部使用功能,英語在許多亞洲、歐洲、非洲國家和地區的使用狀況都說明了這一點。按照Kachru的劃分,一種變體的內部使用功能主要體現在四個方面:一是工具功能,即在教育體系的不同階段作為學習媒介所發揮的作用;二是規范功能,即在司法系統和行政機構規定人們行為的功能;三是人際功能,即在多語言和多文化背景下成為操不同語言或方言人們共同使用的交流工具;四是想象功能,即英語成為一種本土文學創作的工具。決定一種變體本體論地位的關鍵在于這四種功能的使用深度和廣度[4] 58-59。

在形式上,制度化變體已經合法化,具有本體論意義,也就是說,英語作為國內使用類的變體中的變異現象已相對固定,有一定的生成與發展規律可循了。換言之,制度化變體較之使用型變體來說,其變異量更大,規律性更強,具有更大的研究價值。因此,兩種變體間的不同主要涉及本土文化介入量以及穩定性問題。因此“外圈和擴展圈不能永遠被看作是界限分明的”[5] 13-14。

在認同度上,制度化變體已經得到了使用者的認可,被看作是一種標準的英語范式。Kachru認為,非母語型英語變體的制度化大致經歷三個階段:從初期不被接受的本土化變體,到該變體內部逐漸分化出一些次變體,再到這種非母語型變體慢慢被當作一種范式被接受,這是一個漸進的對本土化變體的認同過程[4] 56-57。

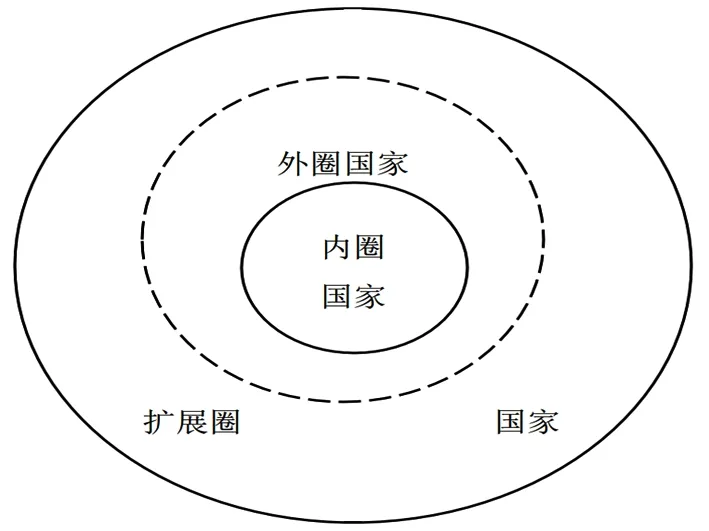

可見,使用型變體轉化為制度化變體完全取決于英語在一個國家或地區社會生活中所發揮的作用,介入本土生活的廣度、深度和時間以及擁有的語言形態。因此,考察語言生活才是界定兩種變體的可靠途徑,這也是世界英語研究的主要方法。英語在歐盟不僅是國際交流的媒介,而且是各國國內媒體、商務、教育等領域內的通用語。在德國、荷蘭、盧森堡等國家,英語同這些國家的母語一樣被看作是“首要語言。英語還是歐盟國家之間交流時所使用的語言,正成為整個歐盟的內部語言。“歐盟英語”(Euro-English)早已進入學者視野,對它的形式描寫也已經開始。前些年,隨著歐盟的擴容和歐洲一體化進展,歐盟英語也被賦予了身份認同功能。“‘歐盟英語’這個標簽界定出了那些英語使用者,他們既不是英國人,也不是美國人、加拿大人、澳大利亞人或者其他本族語者,他們是獨特的歐洲人”[6]。隨著英語在歐盟國家的日益普及,一種新的本土化變體會最終形成,“這種歐盟英語有可能會被制度化”[6]。據此,Berns修改了Kachru的三個同心圓理論,將外圈和擴展圈之間的實線改為虛線,以體現它們之間的重疊部分(參見圖2)。Tavitsainen 和Pahta認為,隨著英語的普及和使用人數的增加,二語者將向內圈的母語者轉變,而擴展圈內的外語者將向外圈里的二語者轉變[7]70。目前世界上大概有20個國家正在從英語外語型國家變為英語二語型國家,如阿根廷、丹麥、挪威、蘇丹、瑞典、瑞士等。

圖2 Berns對三個同心圓的修改模式

四、中國英語的制度化

中國英語的“制度化”,主要體現在三個層面:內部使用功能;經過充分描寫、具有穩定形態的語言標準;人們對這一變體的接受程度。歐盟、日本等一些地區和國家的社會語言學現狀和學者們的研究方法為我們研究中國英語的制度化提供了借鑒。到目前為止,反對中國英語的聲音主要基于三點理由:一是英語在中國主要滿足對外交往的需要,屬于使用型變體;二是中國英語是一種干擾性變體,缺乏交際功能[2];三是中國英語的存在依賴于英語本族語者的認同[8]。這些觀點有一個共同缺陷:中國英語沒有中國。之所以如此,是因為這些觀點受一定的理論定式和傳統思維的局限。這些觀點與世界英語的理論依據相去甚遠。所以,中國英語的本體論研究要想走出目前的困境,首先需要一場范式變革,即采用社會語言學的研究方法,考察英語在中國社會生活中的使用狀況、在具體語境下的交際效果和語言形態,以此來界定它的地位問題。

“英語在中國社會的傳播是當今世界最重要的教育和語言現象之一”[9]。中國有4億左右英語學習者或使用者,占國民人口近3/1,超過英語本族語者的人口總和[9]。其龐大的使用者數量以及和中國社會生活的密切關系預示著英語在中國發揮著重要的內部使用功能。早在20多年前,Zhao Yong 和 Campbell就分析了英語在中國教育、醫療、媒體、英語角等領域內的使用狀況,并認為英語在中國的首要功能不是滿足對外交往的需要,而是為了滿足中國人在社會和經濟生活中的流動性需求[10]。Bolton 和 Graddol也分析了英語在教育、海外留學、職業晉升等領域所發揮的重要功能,并主張從各個側面對中國英語進行社會語言學研究[11]。近年來,學者們在這方面的研究不斷取得進展。學者們的研究展示了英語在中國社會生活中所發揮的各種內部使用功能,表明英語已經成為中國社會生活十分重要的交際工具。

英語與中國社會的密切交融使得它發生了系統性變異,由此導致了中國英語的產生。中國英語正在成為一種新興的制度化變體,這一結論是建立在對它系統描寫的基礎之上的。Kirkpatrick 和 Xu按照Butler提出的關于本土英語變體存在的五個標準:統一而獨特的發音標準、表達本土概念的詞匯、一定歷史的語言社區、書面語形式的文學作品、成套的工具書等,逐一核對了中國英語發展現狀后認為,中國英語已經滿足了前三個標準,屬于“發展中的變體”。同時,他們還預言,隨著中國更加自信地走向世界,幾億中國英語使用者將不可避免地創造出作為一種范式被社會廣泛認可的中國英語變體[12]。Ao 和 Low還對中國英語次變體——云南英語(Yunnan English)的語音系統進行了描寫[13]。在Kachru看來,次變體的出現是一種變體制度化的關鍵指標[4] 56。近年來,學者們對中國英語的描寫更加完整。Xu用真實語料對中國英語進行了系統描寫[14],引起廣泛關注。“Xu的著作有力地證明,我們有理由把中國英語變體看作是客觀存在(的)”[15]。

認同度是使用者對一種變體的感情依賴程度及自信度。中國英語的認同過程類似于印度英語:早先是全盤否定,后來表現出一定程度上的認可。 Kirkpatrick 、 Xu和胡曉瓊分別做了相關的問卷調查, 28.1%[12]和39.7%[16]的認可度調查結果均表明,中國英語正在獲得越來越多的認可。 鳳凰網2009年10月份的一次調查也顯示,中國英語的支持率高達75%。Kirkpatrick認為,盡管中國屬于擴展圈國家,但中國英語的形成速度遠遠超過任何一個外圈國家的變體[1] 152。因此,他建議中國政府應該明智地承認中國英語的合法地位,以使廣大教師和學生充分享受到選擇本土語言模式所帶來的好處,比如對語言的熟悉度,使用語言時的舒適度以及教材選擇和教師錄用時的靈活性等。除此之外,在當今世界英語語境下,中國英語所帶來的最大好處莫過于它所履行的文化認同功能。

如今,世界范圍內的英語正在走向分化,而不是趨于一致,原因之一是出于認同的需要。人們在國際場合使用英語時在發音、措辭、語篇組織等方面的不同體現出了使用者的價值趨向,同時還能喚起具有相同價值趨向的使用者的共鳴。語言學界有一句名言:You are what you speak (你就是你說的話),它體現了語言與使用者身份認同之間的天然聯系。正如Crystal所言:“世界英語表達著民族身份,而人們在提倡標準英語的時候,往往低估了這一功能”[17] 134。中國人在國際場合應該用什么標明自己的身份呢?如果是漢語,那等于自彈自唱。如果是標準英語,那等于是對盎格魯—撒克遜人的身份認同,而不是是對自身民族文化身份的認同。所以,對中國英語的認同,不僅是一個語言學判斷,還是一個文化自信心問題。Niu Qiang 和 Martin Wolff曾經警告:對外來語言模式的過分依賴有可能把中國變成“中格蘭”(Chingland)[18]。在文化功能方面,作為國際通用語的英語不應只為盎格魯—撒克遜文化所“御用”,而應成為各類文化的載體。各類英語的出現反映了多元化的本土文化和社會政治語境。英語在詞匯、句式、語體、語篇、語用等方面的本土痕跡構成了特定語境下的文本,交際雙方正是通過這些特征了解并熟悉一種完全不同于自身文化的異域文化。不同的英語代表著不同的文化,中國英語也可以代表中國文化。傳統觀念將英語與本土文化視為一對矛盾,經常通過打壓英語的辦法來弘揚本土文化。然而,世界英語理論卻認為,通過“文化去除”(deculturation)和“文化植入”(acculturation)兩個過程,可以做到英語與本土文化的結合,使之更好地為我所用。Canagarajah將此描述為“借用主人的工具,拆除他的房子,建造自己的房子”[19] 202。中國正在實施文化軟實力建設戰略,在對外交往中我們應該選擇什么語言作為中國文化的載體,從而發出自己的聲音呢?就目前來看,如果僅僅依賴漢語,那無疑是放棄了國際交流的主陣地。英語是世界通用語,無論愿意與否,只要想讓世界聽到自己的聲音,就得使用英語,因此,我們要學會用自己的“說話方式”并用世界聽得懂的語言“講話”[20],在話語權的構建中確立中國英語的本體地位。因為我們很難設想,一種語言是非法的,而它所代表的文化卻是合法的。

五、結語

英語的全球化與本土化構成了當今世界前所未有的復雜語境,這種語境是世界政治、經濟、文化等多種因素長期相互作用的結果,同時又對世界各國的政治、經濟、文化等產生著深遠影響。因此,正確解讀世界英語語境,結合自身發展的需要,制定本國的英語教育教學政策已經成為世界各國面臨的一個共同課題。然而,“英語在中國的社會語言學意義遠遠超出了外語教學的范疇”[21] 207。中國英語既是一種語言現象,也是一種文化現象。作為語言現象,它所呈現出的形態已經具備了制度化特征;作為文化現象,它植根于中國文化,擁有龐大的使用者群體,在我國的社會生活中發揮著不可或缺的作用,同時又是連接中國與世界的橋梁。這一切迫切需要我們對中國英語的地位問題給個說法。

[1] KIRKPATRICK A. World Englishes: Implications for International Communication and English Language Teaching [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

[2] 謝之君. 中國英語:跨文化語言交際的干擾性變體 [J]. 現代外語, 1995 (4): 7-11.

[3] 章彩云. 語用學視角下外宣翻譯的“中國話語”體系建構思考 [J]. 信陽師范學院學報(哲學社會科學版),2017 ,37(2): 1-6.

[4] KACHRU B B. The Other Tongue: English across Cultures [M]. Urbana: University of Illinois Press, 1992.

[5] KACHRU B B. Standards, Codification and Sociolinguistic Realism: the English Language in the Outer Circle [C]// Quirk R,WIDDOWSON H G. English in the World: Teaching and Learning the Language and Literatures. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.

[6] BERNS M. English in the European Union [J]. English Today, 1995, 11(3): 3-11.

[7] 李少華. 英語全球化與本土化視野中的中國英語[M]. 銀川:寧夏人民出版社,2006.

[8] 王建國. 中國英語研究存在的問題[J]. 解放軍外國語學院學報, 2009 (6): 14-19.

[9] BOLTON K. English in China Today [J]. English Today, 2010, 26(3): 63-64.

[10] ZHAO Y , CAMPBELL K P. English in China [J]. World Englishes, 1995, 14(3): 377-390.

[11] BOLTON K, GRADDOL D. English in China Today: The Current Popularity of English in China is Unprecedented, and has been Fuelled by the Recent Political and Social Development of Chinese Society [J]. English Today, 2012, 28(3): 3-9.

[12] KIRKPATRICK A, XU ZHICHANG. Chinese Pragmatic Norms and ‘China English’ [J]. World Englishes, 2002, 21(2): 269-279.

[13] AO R., LOW E L. Exploring Pronunciation Features of Yunnan English: The Pronunciation of Yunnan Speakers of English Provides an Interesting Context for Investigating Chinese English [J]. English Today , 2012, 28(3): 27-33.

[14] XU ZHICHANG. Chinese English: Features and Implications [M]. Hong Kong: Open University of Hong Kong Press, 2010.

[15] KIRKPATRICK A. The Development of Englishes in Asia: Chinese English to Join the Family?[J]. English Teaching in China, 2014(5): 1-6.

[16] HU X Q. China English, at Home and in the World [J].English Today, 2005, 21(3): 27-38.

[17] CRYSTAL D. English as a Global Language [M]. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 2001.

[18] NIU Q,WOLFF M. China and Chinese, or Chingland and Chinglish?[J]. English Today, 2003, 19(2): 9-11.

[19] RUBDY R, SARACENI M. An Interview with Suresh Canagarajah [C]// RUBDY R, SARACENI M. English in the World: Global Rules, Global Roles. London: Continuum, 2006.

[20] 張宏雨.“三個自信”與外交翻譯的中國話語權建構[J].信陽師范學院學報(哲學社會科學版),2016,36(1):92-95.

[21] LO BIANCO J, ORTON J, GAO YIHONG. China and English: Globalization and the Dilemmas of Identity [M]. Bristol: Multilingual Matters, 2009.