生態系統生態學研究的關鍵問題及趨勢

——從“整體論與還原論的爭論”看

肖顯靜,何 進

1 華南師范大學公共管理學院, 廣州 510006 2 中國科學院大學人文學院, 北京 100040

在世界范圍內,生態系統生態學獲得了長足進步,它既是生態學發展的重要手段和趨勢,也是整個地球系統資源管理的重要科學依據。不過,與這種進步相對照,生態學界長期以來存在著“生態系統‘整體論’與‘還原論’的爭論”。這一爭論涉及以下問題:生態系統是什么?如何研究生態系統以更好地體現其整體性?等等。對此爭論進行梳理、評論,對于了解生態系統生態學的發展歷史、研究的關鍵問題以及研究趨勢,具有重要的意義。

在《陸地生態系統生態學原理》(PrinciplesofTerrestrialEcosystemEcology)和《生態系統生態學》(EcosystemEcology)中[1-2],詳細介紹了當前生態學界對于生態系統的界定和認識,以及通用的研究方法和策略,但對“生態系統整體論與還原論的爭論”涉及不多。查閱中國知網,國內雖然有涉及到生態系統整體論與還原論爭論的文獻,如趙斌、葛永林等學者分別從生態系統思想發展歷程以及Odum E.P.的整體論思想入手,對生態系統整體論與還原論的關系進行了探討[3-4],但是,并無系統梳理生態系統整體論與還原論爭論,并據此探討生態系統生態學研究現狀及趨勢的文獻。搜索國外相關數據庫,也未見系統性梳理的文獻,只有Bergandi D.等于20世紀90年代發文,針對Odum兄弟的“物質-能量”系統生態學理論是否澄清了生態系統整體論與還原論的爭論這一問題,進行了討論[5]。

鑒于此,本文在系統收集生態系統整體論與還原論相關爭論文獻的基礎上,力圖厘清生態系統整體論與還原論爭論的主題及其歷史脈絡,以體現生態系統生態學研究的關鍵問題和趨勢。

1 Tansley A.G.:生態系統整體論的提出

“生態系統”這一概念首先是由Tansley A.G.在其 1935年發表的論文“植被的概念和術語的使用及其濫用”(“TheUseandAbuseofVegetationalConceptsandTerms”)中明確提出[6]。他之所以提出這一概念,與之前發生的“群落整體論與還原論的爭論”有關。

1916年,Clements F.E.提出“超級有機體”(Super Organism)的群落思想。他認為,作為相互影響的動植物類群集合的群落,“是一種有機體……可以形成、發育、成熟和死亡”[7]。

這是Clements F.E.群落“機體論”(Organicism)或“整體論”(Holism)的思想。自從提出后,就受到同行們的關注,引起爭論。Gleason H.A.在 1917年指出,Clements F.E.的觀點是錯誤的,群落的形成僅僅是一種巧合,源于有機體個體的“環境分類”及其所在地理位置內部的遷移格局[8]。

Gleason H.A.的思想屬于群落“個體論”(Individualism)或“還原論”(Reductionism),與Clements F.E.的群落“機體論”或“整體論”相對。

Tansley A.G.高度關注群落“有機論(整體論)-個體論(還原論)”的爭論。他不同意Gleason H.A.的群落“個體論”(還原論),也反對Clements F.E.對自身觀點的過分夸大,并因此將群落定義為“準有機體”(Quasi Organisms)。1920年,Tansley A.G.寫到:“雖然與人類社區(Human Communities)相比,植物群落(Plant Communities)并不那么像真正的有機體,但植物群落可能仍然可以被視為‘準有機體’或‘有機實體’(Organic Entities)。這是因為,一方面他們是由有機單元(Organic Units)所組成;另一方面,他們的行為在很多方面是以一個整體的方式表現出來的。因此,植物群落必須被作為整體來研究”[9]。

由Tansley A.G.對生物群落的認識可以看出,他雖然不贊同Clements F.E.的“超級有機體論”(Super-Organicism),但是卻一直堅持整體論。他寫道:“相對穩定的頂極群落,是一個或多或少具有明確結構的復雜整體。雖然有機體是我們研究的首要興趣所在,但我們不能把生物體與其特定的環境分離”[6]。這樣一來,Tansley A.G.的整體論就比Clements F.E.更為深刻,不僅包含了生物因素,也包含了非生物因素。由此,他率先提出“生態系統”的概念,并于1935年把“生態系統”定義為:“一個物理學意義上的整個系統,它不僅包括各種生物,而且包括構成我們稱之為(生態)生物群系(Biome)環境的全部物理因子,即最廣泛意義上的生境因子”(habitat factors)[6]。

根據Tansley A.G.的上述定義,生態系統作為自然的基本單元,就是一個有機性的存在。他將其視為“準有機體”,也就不足為怪了。

2 Lindeman R.:生態學的營養動力學

Tansley A.G.提出的“生態系統”概念很快被生態學界接受,對后人影響很大。之后,生態學家一般都是基于生態系統是“準有機體”或者是一種具有整體性的存在,而展開相關研究的。

不過,問題在于,如何展開研究以體現生態系統的有機整體性呢?關于此,Lindeman R.做出了歷史性的推進。

1938—1941年間,Lindeman R.對美國明尼蘇達州的賽達伯格湖(Cedar Bog)水生群落的能量活動進行了研究[10]。然而,他的該項研究工作在當時并沒有立即被生態學界接受,甚至他的另一篇論文“生態學的營養-動力學方面”,最初由于缺乏經驗數據的支持而被拒絕,最終才在Hutchinson G.E.的支持下,于1942年發表。在發表的這篇文章中,Lindeman R.繼續開展賽達伯格湖的營養轉換過程研究,他寫道:“第一,食物鏈上每個等級的生產效率由呼吸與生長的關系確定;第二,生態系統的能量在相鄰兩個營養級間的傳遞效率大約是10%—20%……”[11]。由此,他沒有把生態系統中的生命物質和非生命物質分開,并把生態系統中生物營養動力學的基本過程,描述為能量在生態系統中的輸運。他的生態系統學說又被稱為“生態學的營養動力學”。

Lindeman R.的生態系統理論意義重大。Cook R.E.認為:“Lindeman R.強調了生態系統中生物的營養功能,特別是強調了其定量關系在‘經由演替形成的群落模式’中所起到的主要作用;確認了生態學的一個基本動力學過程是能流,通過它,能夠把生物的季節性營養關系整合到群落演變的長期過程中去;建立了生態學的一個新的理論方向,并表明了該方向的正確性”[12]。Cooper G.J.認為:“Lindeman R.借用了Tansley A.G.作為包含了生物和非生物部分的整體單元(Integrated Unit)的生態系統概念,幾乎單槍匹馬地完成了這一生態學概念的革命”[13]。Lefkaditou A.指出:“Lindeman R.建立了一個新風格(Idiom):生態過程通過能量循環來進行解釋,并且整個生態系統作為一個物理化學整體來進行研究”[14]。

3 Odum兄弟:激進的生態系統整體論

以Lindeman R.的上述理論為基礎,20世紀50年代早期和中期的生態學家,如Odum H.T.和Odum E.P.兄弟開始在野外生態系統中研究能量學,進一步推動了生態系統概念的發展,使得“生態系統能量說”(Ecosystem Energetics)迅速發展起來。

1953年,Odum E.P.的《生態學基礎》第一版出版。在本書中,Odum E.P.的整體論框架已經基本搭建完畢。他認為:“生態系統是生態學中最大的功能單元,這是因為它同時包含了有機體與非生命環境,它們的屬性會相互影響,共同為地球上生命的維持提供保障”[15]。另外, Odum H.T.在本書的撰寫中扮演著極其重要的角色,撰寫了第四章,介紹了與生態系統能量有關的原理和概念[16]。1955年,Odum H.T.和Pinkerton R.C.發表了關于生態系統最大功率原理的文章,這篇文章探討了物理系統和生物系統中最大功率輸出的最優效率問題,是對最大功率原理所涉及到的時間尺度問題的研究[17]。1956年,Odum H.T.開始在研究中使用電學中的線路圖來描述生態系統能量流動狀況[18]。1968年,Odum E.P.在綜述19世紀末以來生態學中的能量研究的歷史文獻的基礎上深刻地指出,生態系統分析的核心是“生態能量學”(Eco-energetics)[19]。1975年,Odum H.T.提出了“能質”(Energy Quality)概念,這是之后能值理論的基礎。能質指的是不同來源、不同形式的能量具有不同的性質和等級水平差異,因而其做功的能力是不同的[20]。1988年,Odum H.T.分析了最大功率原理與能值的關系,認為所有的自組織系統(Self-organizing Systems)都趨向于使能值使用率最大化,因此,最大功率原理決定了哪種物種或生態系統能夠存在[21]。1996年,Odum H.T.出版了系統介紹能值理論的專著《環境計量:能值與環境決策制定》(Environmentalaccounting-Emergyandenvironmentaldecisionmaking),這是世界上第一部關于能值的專著。Odum H.T.在該書中指出,能值理論是一種將不同質的能量轉換成同一標準能量的定量分析方法,能值轉換率(Transformity)可以用來指示產品的經濟有效性(Economic Usefulness)[22]。20世紀90年代開始,能值理論在全球范圍內開始被廣泛采用。2000年之后,關于能值的研究進一步擴展到濕地生態系統、工業生產領域、農業系統以及城市生態系統等領域的研究中[23]。

2005年,Odum E.P.的《生態學基礎》第五版出版。這是該經典著作到目前為止的最后一個版本。其中譯本于2009年在中國出版。在本書中, Odum E.P.認為:“生態系統是一定區域內共同棲居著的所有生物(即生物群落),與其環境之間由于不斷進行物質循環和能量流動,而形成的統一整體。生態系統的組分、子集和整個系統可以組合成一個功能整體,這一功能整體涌現的新屬性在低層級是不存在的。這種屬性的另一種說法是不可還原性(Nonreducible Property),即整體的特性不能還原為組分特征的組合。”[24]。

由上可以看出,本體論上,Odum兄弟的能量學說堅持將能量學作為生態學的基本理論,能量被看作貫穿于生態系統的基礎要素置于核心地位;生態系統遵循經典熱力學定律,在最大功率原理的作用下發生演化。方法論上,Odum H.T.采用能量線路圖對生態系統的行為進行描述,并用能值理論對生態系統進行分析。據此,Odum兄弟在生態系統能量說和生態系統整體論思想的形成上起到了重要的作用,他們互相影響相互促進,做出了卓越貢獻。具體而言,生態系統能量說的方法論上的整體論主要體現在Odum H.T.提出的理論上,如能量線路圖、能值等;而Odum E.P.則更注重生態學的學科發展及其哲學基礎,在生態系統本體論上的整體論思想的提出和論證過程中更具哲學上的自覺性[25]。由此,Odum兄弟的生態系統理論又被稱為激進的(Passionate)生態系統整體論[14]。

Odum兄弟的“生態系統整體論”有其優勢,受到好評。有學者認為,這一范式給生態系統中大量的復雜性現象提供了一種比較實際的研究方式[26];還有學者認為,這一范式提供了一種系統屬性的整體論觀點[27];另有學者認為,Odum兄弟復興了Clements F.E.式的有機-整體論(Organismic-Holismic)方法,在這一被賦予了整體論色彩的框架下,借用了Lindeman R.的能流理論,特別強調生態系統的功能維度[14]。

也正因為Odum兄弟的“生態系統整體論”具有這樣的優勢,他們的“生態系統能量說”受到生態學界的高度重視,一度成為許多生態學家公認的核心范式[28-29]。

4 對Odum兄弟的質疑:“還原論者的整體論”

隨著生態學的發展,Odum兄弟的系統生態學受到越來越多的質疑[30]。

1982年, Silvert W.等認為,Odum H.T.關于最大功率原理對于生態系統作用的分析是不恰當的,最大功率輸出的最優效率依賴于個體系統(Individual System)特征[31]。1991年,Golley F.B.指出,在Odum兄弟的觀點中,生態系統是作為物理化學實體存在的,其組成部分的現象學特性被完全忽略了,物種和種群被認為僅僅是能量的傳遞者,或者是能量鏈上的一環[32]。1993年,Mansson B.A.和McGlade J.M.批判了Odum H.T.的能量理論,他們認為,能量學說的理論體系存在明顯的矛盾,這體現在Odum H.T.的目的是運用整體論的觀念來研究生態系統,但是其概念框架上又存在固有的且影響深遠的還原論[33]。1996年,Brown M.T.等指出,能值與其他熱力學變量,如能量(Energy)、埃三極(Exergy)和焓(Enthalpy)等之間的關系模糊,雖然Odum H.T.及其合作者定性地闡述了它們之間的差異,但是并沒有給出它們之間的定量關系[34]。1998年,Bergandi D.更進一步,認為系統生態學的創始人,激進的整體論者Odum H.T.,傾向于“超還原論者”(Hyper-reductionist)的方法路徑。他還認為,Odum E.P.在本體論上模糊了“集合性質”(Collective Properties)和“涌現屬性”(Emergent Properties)的區別;Odum H.T.方法論上采取的是能量線路圖(Energy Circuit Diagram)和控制論模型(Cybernetic Model)等;他們所提倡的是一種“還原論者的整體論”(Reductionist Holism),即本體論上帶有整體論色彩,方法論上則是徹底的還原論,由此,他們是“潛還原論”(Crypto-Reductionism)者[5]。2000年,Cleveland C.J.認為,能值理論主要關注的是供應方而忽略了人類的偏好和需求,對能值是否能真正獲知產品對于人類的價值表示質疑。他認為,能值的目的是提供“以生態為中心的價值”(Ecocentric Value),這與經濟學的觀點相違背,因為經濟是以人類為中心的(Anthropocentric)[35]。2001年,O‘Neill R.V.指出,Odum主義(Odumism)的生態系統定義,是一種在整體論框架下按照還原論模式建立的簡化系統;這種本體論和認識論上的整體論與方法論上的還原論相背離的模式,使得很多生態學家不斷向數學工具靠攏,希望通過諸如非線性動力學和模糊集合論等手段,來解決生態系統復雜性問題。這些使得生態系統研究在科學上的獨立性被削弱[30]。2007年,Schizas D.等學者認為,Odum兄弟僅在熱力學層面討論了生態現象,而且將生態學分析納入到物理化學視角的做法,損害了系統生態學的自主性[36]。

上述某些質疑受到包括Odum H.T.在內的學者的回應。如1993年,Patten B.C.發表論文集中回應了對Odum兄弟“生態系統整體論”的質疑。Patten B.C.在為Odum兄弟的整體論辯護時,特別強調了組織層面。他指出,表面看來,Odum H.T.在實踐中把能量當成了主要的元素,他們之所以這樣做,理由有兩個:“一是Odum H.T.以被他看作是基本的還原論科學的方式來夯實其理論;二是由于Odum H.T.是一位經驗主義的生態學家,必須有一些具體的東西供其測量…”[37]。不過,他又強調,雖然Odum兄弟不愿意承認,但是在其理論框架中,事實上最為重要的是組織層次,而非能量,能量在Odum兄弟的理論中是次要的元素[37]。Patten B.C.進一步認為,Odum兄弟深刻理解了生態系統和一般系統,他們的“隱喻性”(Metaphorical)的熱力學是其生態系統整體論范式的一部分[37],這與傳統科學不同,因為一般而言,對于傳統科學,首要的前提是還原論,即“部分決定整體”的觀點。

對于Odum兄弟的“生態系統能量學”,一個總的觀點是:雖然這一學說存在欠缺,但是其整體性的追求以及方法論上的價值還是應該肯定的。對Odum兄弟而言,生態系統就是一個有機整體性的存在,因此,在本體論和方法論上都應該走向生態系統整體論。當然,在這樣的追求過程中,由于生態系統是復雜的,生態系統整體性的認識是艱巨的,一種理想的完全的整體論在生態系統的研究中是不能獲得的。也正因為考慮到這種情況,一些生態學家,試圖通過修改舊的生態系統范式的理論核心,強化其整體性問題的研究,進而相應地強化生態系統生態學的自主性。Patten B.C.以及J?rgensen S.E.等學者是其中的典型代表。

5 Patten B.C.及其合作者:“生態網絡理論”與“現象學模型”的提出

針對上述對Odum兄弟的質疑,Patten B.C.等學者雖不完全肯定Odum兄弟的生態系統整體論,但也為生態系統整體論辯護。他們努力變革生態系統本體論、方法論的理論體系,以更好地展現生態系統整體論。

1976年,Patten B.C.等學者首次發表了關于生態網絡分析(Ecological Network Analysis)的論文[38];1978年,Patten B.C.開始闡述和界定其理論中至關重要的“環境子”(Environ)概念,其被視為一種“輸入-狀態-輸出”的對象[39];1985年,Patten B.C.提出生態網絡是物質、能量和信息循環不可或缺的前提條件;生態網絡具有協同效應,提高了物質和能量的利用效率;其中所有的組分從網絡的形成中受益[40]。之后這一生態網絡分析方法經過Patten B.C.和其他學者的不斷發展和完善,成為對生態網絡進行分析和研究的系統性的理論和方法體系,被稱為“生態網絡理論”(Ecological Network Theory)。自此,生態網絡成為生態系統物質和能流研究的基本概念和分析對象[36]。

Patten B.C.等的“生態網絡理論”提出后,受到一些學者的稱贊,也受到一些學者的質疑。質疑者認為,根據上述理論來分析實際問題,實際上就是采用物理化學的話語體系對相互作用(Transactions)定量化,由此導致在其理論中居于核心地位的原先附屬于相互作用的交互關系(Relations)就從相互作用中剝離出來。這對于旨在識別奠定系統行為基礎的組織模式的“網絡‘環境子’分析”(Network-Environ Analysis)方法來說,可能會最終導致相關生態現象的認識落入還原論的陷阱[41-43]。

Patten B.C.等學者逐漸意識到“生態網絡理論”的局限性,為避免陷入還原論困境,在1990年改變傳統生態系統模型,提出“現象學模型”(Phenomenological Model)[44]。Patten B.C.等認為,相對于前述能夠解釋相互作用的傳統動態模型,“現象學模型”是一種“靜態模型”;這種模型只是識別出某種物質通量是發生過的或者是將要發生的,只是對相互作用和交互關系的因果性進行了對稱分析,避免了附屬于相互作用的交互關系無法在整體論框架下進行解釋的問題,回應了整體論的要求,而沒有描述能流動態、因果關系或者物質通量的機制[44]。

此后,Patten B.C.等人不斷完善他們的理論,于1997年提出了更為詳細的“生態網絡理論”。這可以概括為以下幾個方面[45]:(1)在生態系統內部存在著相互作用或交互關系,如捕食、互利共生和競爭等;(2)這種作用和關系使得生態系統不僅有基本的物質、能量交換,還有信息交換以及隨之而來的符號學現象(Semiotic Phenomena);(3)這樣的信息交換不僅使得生態系統可以完成無生命物質的兩種功能——狀態轉換功能和響應功能,而且還可以完成有生命物質的“建模功能”(建立現象學模型);(4)這種建模功能就是,首先將環境信號進行解譯,然后再對這些解譯的結果進行回應;(5)由于這種建模的功能在事實上具有了相關的生命的涌現性特征,或者具有了類認知的(Cognitive-like)、擬人化的特征,所以生態系統是一整體性的有機體式的存在。

Patten B.C.等的理論意義重大。Schizas D.認為,Patten B.C.等的工作旨在增強系統生態學的自主性,他們在本體論上仍然將生態系統看作生態學的基本單元,但與Odum兄弟不同,他們將生態系統視為生物學實體,試圖通過彌補Odum兄弟工作中所缺失的生物學視角,在物理層面思考生物層面的涌現屬性[36]。進一步地,Schizas D.提出:“他們將生命的地位只指派給那些能夠說明現實的模型的存在。這樣的話,交互關系就把交互過程(如信息交換)和符號學現象(如傳送和信號解譯)聯系起來。通過將符號學思想賦予生態系統,Patten B.C.及其合作者們在生態過程的展現中,賦予了生態系統以生物代理者(Biological Agents)的積極角色。這意味著有機體被認為既不是簡單的能量傳遞者,也不僅僅是能量鏈上的一環。事實上,這些學者區分了生物學層面與物理化學層面的各種不斷演變的詳盡的解釋,這毋庸置疑地加強了這一領域的自主性”[36]。

不僅如此,生態網絡還具有以下作用:生態網絡是生態系統遠離熱力學平衡的重要途徑,它使生態系統在可供其生長和發育的資源條件下獲得盡可能多的生態埃三極(Eco-Exergy);網絡控制是非局域的、分散的、均勻的,網絡對生態系統產生了協同作用、互助作用、邊界放大效應和加積作用,食物鏈的延長對網絡的生態埃三極也有影響[46]。也正因為如此,在生態學領域中,有專門的網絡分析方法。

雖然Patten B.C.等的“生態網絡理論”具有重大的意義和價值,但是也存在欠缺。有學者認為,“生態網絡理論”并不令人完全滿意,這主要源于其預測力問題[47]。還有學者認為,靜態模型是存在局限性的,靜態模型的矩陣方法也可以提供適用于生態系統動態的原理[48]。Schizas D.指出,由于受經驗主義的影響,學者們首要關心的是相互作用。Schizas D.這樣描述:“基于物質-能量流,物質的和物理的過程要優先于交流和‘記號現象’(Semiosis)。實際上,他們從相互作用中演繹出交互關系,并且用物理化學術語而非生物學術語來定性描述生態現象。例如,在研究競爭時,學者們忽略了屬于種群生態學的術語,反而使用了從生態系統能量學演變而來的術語。然而,盡管‘環境子’分析最終實現了對傳統上與系統生態學相聯系的還原論的部分超越,但是,他們的方法論實踐在‘生態系統是什么’的問題上投下了陰影,而且,整個框架被夸大了其預測能力的經驗主義者的理想化所影響,這可能會威脅到整個生態學事業”[36]。之后,Schizas D.進一步指出,“生態網絡理論雖然也包含了現象學模型,但是,在現象學模型的框架下,關于生態系統的研究主要針對系統現象學即系統過程的描述,而忽略了其潛在的機制。而且,在構建動態預測模型過程中,應用到的工具和術語都是來自熱力學,這部分又與生態系統現象的機制有關,因此,這種方式仍難以避免潛還原論(Hyper-reductionism)的困境”[49]。

6 J?rgensen S.E.等:生態系統“系統論”的提出

J?rgensen S.E.等人從系統的角度看待生態系統。J?rgensen S.E.認為,生態系統是一個由許多生物體相互作用形成的有機整體,這些組分連接成一個互相協調、共同合作的生態網絡[46]。他們認為,生態系統具有七大屬性[50]:(1)生態系統是開放的系統——對能量、質量和信息開放;(2)生態系統在本體上是難以理解的——由于生態系統巨大的復雜性,去準確地預言生態系統行為的細節,是不可能的;(3)生態系統有方向性的發展——它們逐步地改變以便去特別地增加反饋和自催化(Autocatalysis);(4)生態系統在網絡上的聯結性——這給了它們以新的和涌現的屬性;(5)生態系統是等級地組織起來的——即我們能夠通過一個層次與其下的和其上的層次之間的相互作用來理解這一層次;(6)生態系統是生長和發育的——它們獲得生物量(Biomass)和結構,擴大它們的網絡,并且增加它們的信息內涵,我們能夠分別用一些整體性的指標,如能力(Power)、生態埃三極等來衡量;(7)生態系統對干擾有復雜的響應——當我們將生態系統理解為適應、生物多樣性、抵抗和連通性(Connectivity)時,我們能夠解釋并且預言生態系統對干擾的響應。

由上述七大屬性,我們可以得出結論:生態系統是一個“超級有機體”。J?rgensen S.E.認為,生態系統由于具有遠離熱力學平衡的發達組織和結構,因而展現出系統的性質。這意味著,生態系統的特征不能僅由組分來解釋;生態系統遠超過組分之和,它們有獨特的整體性特征,是一個具有自組織的、自我調節的系統。這使得生態系統在生長和發育過程中,既遵循地球上的熱力學定律和生物化學規則,也遵循生態熱力學定律(Ecological Law of Thermodynamics, ELT)。生態熱力學定律從熱力學的角度來解釋生態系統的動態變化,即生態系統在接收埃三極通流的過程中,會盡可能地利用埃三極通流使系統遠離熱力學平衡狀態,而且,如果存在著多種利用埃三極的組分和過程的組合方式,系統會選擇能夠使其自身獲得盡可能多的埃三極容量的組合方式。這一定律被J?rgensen S.E.稱為“暫定的熱力學第四定律”,或“生態熱力學定律”[46]。

總之,上述生態系統七大屬性都是進化的結果,都是生態系統在受到環境條件、熱力學定律的限制,以及生物化學對生命過程的約束時,為了生存、生長和發育而做出的努力[50]。J?rgensen S.E.的生態系統生態學,注重生態系統能量分析,這一點繼承了Odum兄弟的理論內涵,同時,他也強調用網絡分析方法對生態系統功能進行研究,這一點與Patten B.C.等學者的理論是一致的。相比而言,J?rgensen S.E.的理論既包含了物質、能量,也包含了信息、網絡等概念體系。這是其進步之處。

然而,正如《生態系統生態學》一書的中文導讀版前言中所指出的[51],J?rgensen S.E.的“系統論”幾乎沒有包含過去幾十年中蓬勃發展的基于生物地球化學視角的關于生態系統物質循環及其相應理論、概念,這與生態學發展的實際是存在一定偏差的。

7 不同的聲音:激進的生態系統還原論

在生態學界,人們普遍持有的是“生態系統整體論”。不過,在這一大背景下,仍然有少數人堅持“生態系統還原論”。如Gilbert F.等就認為,生物個體和種群是生態學研究的基本單元,而群落或者生態系統是一種抽象物,這種抽象也許能夠促進生態學研究,但其基本理論、法則等只會產生于較低層次[52]。具體而言就是,生態系統不是真實存在的實體或屬性,而是物種種群偶然組合的一種抽象;它可以由種群及其相互作用構成,但是,它只是個體的聚合。鑒此,生態系統對低層次的實體及屬性不會產生影響,即不存在下向因果關系,所有的性質及關系都可以歸因于物種、種群層面。

之后,其他生態學家也表達了類似的看法,認為尋找突現實體毫無意義,只有關于個體的出生率、死亡率以及種群對環境因子的響應問題才值得研究。這一點集中體現在Begon M.等人所編寫的生態學教科書《生態學:個體、種群和群落》(Ecology:Individuals,PopulationsandCommunities)中[53],對此,Lefkadito A.進行了具體分析[14]。

上述生態系統還原論受到其他生態學家的批判。Schizas D.指出,按照還原論的觀點,生態系統被認為只不過是一種物理結構,是由粒子的集合(物理成分)以及物質-能量(物理關系)的交互組成的。很顯然,這種還原論圖景沒有考慮到生命的性質,因而忽略了生物層面的涌現性[36]。應該說,生態系統還原論是不恰當的。

8 結論與發展趨勢

(1)在生態系統研究中,生態學家或者持有生態系統整體論(機體論),或者持有生態系統還原論(個體論),這兩種觀念將會直接導致生態學家以不同的方式看待生態系統以及研究生態系統。

(2)在如何看待生態系統上,生態學家大多持有“整體論”(機體論),即認為生態系統是一個“準有機體”。不過,也有少數生態學家持有“還原論”(個體論),即認為生態系統就是一個可以還原為物種或種群的集合。綜觀生態學界,還原論(個體論)的觀點被普遍認為是不恰當的,整體論(機體論)的觀點被普遍接受。

(3)生態系統整體論分為本體論意義上的、認識論意義上的和方法論意義上的整體論。本體論意義上的生態系統整體論涉及到“什么樣的生態系統以體現其整體性”,關于此,生態系統生態學的發展是由物質,到物質-能量,再到物質-能量-信息;由線性的、平面的關聯,到網絡的、立體的結構;由熱力學第一定律,到熱力學第二定律,再到熱力學第三定律,最后到暫定的熱力學第四定律(生態學的)。這是一個從非系統論到系統論的過程,由此,本體論意義上的生態系統整體性得到越來越多的體現。認識論意義上的生態系統整體論,指的是關于生態系統的理論如何由更低層次的理論如群落理論或者物理化學理論如熱力學理論、系統理論來解釋,可以說,生態系統生態學走向“生態學營養動力說”、“生態系統能量說”、“生態網絡理論”、“系統論的生態系統生態學”,一定程度上體現了這一點。方法論意義上的生態系統整體論,指的是在具體的研究方法上體現其整體性。在前述“生態系統整體論-還原論”的爭論中,Patten B.C.現象學模型方法的運用就是典型。

(4)對生態系統能量說、網絡理論等的質疑,部分是針對本體論的整體論的質疑,更多的則是針對方法論的整體論的質疑,即對于其方法論的非整體性的批判。事實上,絕對的方法論的整體論很難在實際研究中應用。從目前生態系統研究的相關方法來看,其所采用的能值、埃三極等指標,都在一定程度上體現了整體論方法的特征,因為其將整體性賦予了網絡,這很大程度上體現了生態系統本體論上的整體性。當然,一種完全的方法論的還原論,作用究竟如何,這是一個非常復雜的問題,需要另文探討。

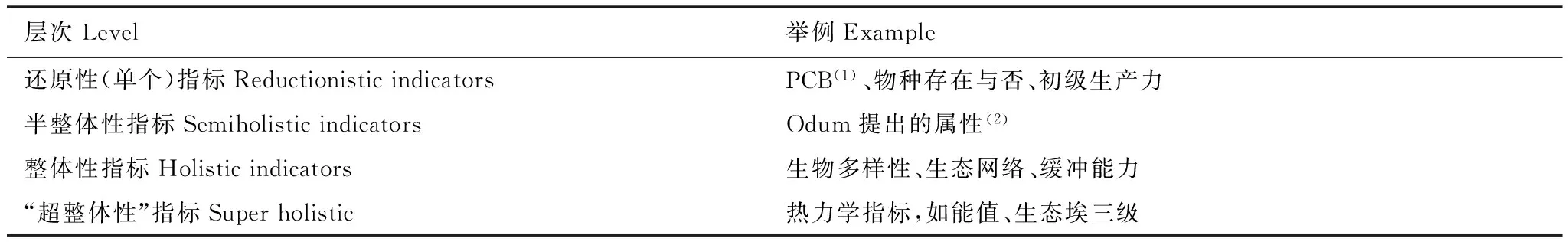

(5)方法論上的整體論與本體論意義上的整體論是緊密關聯的。對生態系統在本體論意義上的不同看法會產生相應的生態系統屬性指標,繼而就會出現關于生態系統認識的方法,從而也就會有相應的關于生態系統的認識。對于生態系統健康屬性,J?rgensen S.E.依據生態學的發展,概括出相應的生態指標,這些生態指標體現了其整體性的程度,具體見表1。

根據表1可以發現,未來生態系統生態學的研究,應該是在充分認識還原性指標的前提下,從物質、能量、信息,更多地走向“系統”,這樣的“系統”可能是生態網絡或者是熱力學系統。由此,也使得能量學說、網絡理論、熱力學、系統科學的理論和方法將更多地應用于生態系統研究中。

表1 生態指標分類[46,54]Table 1 Classification of ecological indicators

(1) PCB為多氯化聯苯縮寫,作者這里以PCB為例,指代“某種有毒物質”作為還原性指標; (2) 這里的屬性指的是:生物量的增長、生態網絡的增強和信息量的增加

關于這一點,正如1985年麥金托什在其專著中所言“幾乎整個生態系統生態學的特色之一,就是它強調甚至完全致力于生態系統的非生命過程,并追求一種超越傳統生態學的結合了物理學、化學、地質學、地球化學、氣象學、和水文學的知識層次。它也要求在食品、技術和計算上,掌握新的技能,以便在日趨復雜的水平上,測量生態系統參數并分析大型數據庫”[55]。這給我們啟發,即擴展、挖掘、發現生態系統中已經存在于傳統科學中的整體性指標,并且進一步利用傳統科學中認識這一整體性指標的科學方法,去認識生態系統,仍然是未來生態系統生態學努力的方向。同時,需要指出的是,從生態系統研究的實際來看,生態系統研究的主流仍然是生態系統能量說、生態網絡理論以及J?rgensen S.E.的系統生態學。對這些理論的質疑,主要是關于理論的普遍性以及方法的完備性問題,并不是對該方法或理論的根本性否定,因此雖然這些理論受到質疑,但并未被證偽,而是在爭論過程中不斷完善并向前發展的。

(6)從目前看,不僅對生態系統“還原性指標”的認識采用的方法主要是還原論方法,而且對于生態系統“半整體性指標”、“整體性指標”、“超整體性指標”的認識,采用的方法也不完全是整體論方法,這也是現階段生態系統能量說、生態網絡理論,甚至生態系統熱力學理論等遭受還原論詬病的主要原因。試想,一種不完全的整體論方法何以認識,或多大程度上能夠去認識對象的“半整體性指標”、“整體性指標”乃至“超整體性指標”呢?其研究過程和結果又如何能夠體現認識對象的整體性特征呢?也正因為此,在未來能夠體現生態學研究的自主性和獨立性,能夠反映生態系統歷史性以及生物性的研究趨向,是生態系統生態學所應該追求的;生物進化視角的、遺傳視角的生態系統生態學,是未來生態系統生態學的發展方向。

(7)從本文“生態系統整體論-還原論爭論”的歷史概述看,對生態系統整體性的認識以及此整體性在認識過程中的體現,都有一個過程。也正因為如此,一種理想的生態系統整體論或還原論,在生態系統生態學的研究實踐中,是不合理的。雖然在生態系統生態學中,占據主導的是生態系統整體論,但是,這并不意味著生態系統還原論應該被徹底否定。事實上,在生態系統生態學中,占據主導的是溫和的整體論,例如,為了體現生態系統整體性,通常的做法,一是優化還原論,二是加入新質,如“能量”、“信息”等,三是運用整體性的方法如現象學方法等。對于生態系統生態學,未來的一個發展方向就是探尋一切可能的途徑,以增加生態系統在本體論意義上、認識論意義上、方法論意義上的整體性。為了做到這一點,就必須深刻理解生態學領域內的各分支學科以及非生態學的其他科學,運用復雜性科學,如混沌理論、非線性科學等手段進行研究,“借它山之石”為生態學中某一領域所用。鑒于此,未來建立生態系統生態學與其他學科或研究方向的聯盟,是必然趨勢,由此,生態系統能量學、生態系統網絡分析以及系統生態學,在未來很長一段時間內還將繼續存在并得到發展。

[1] Chapin F S III, Matson P A, Vitousek P. Principles of Terrestrial Ecosystem Ecology. 2nd ed. New York: Springer, 2011.

[2] J?rgensen S E. Ecosystem Ecology. Salt Lake City: Academic Press, 2009.

[3] 趙斌, 張江. 整體論與生態系統思想的發展. 科學技術哲學研究, 2015, 32(5): 15-20.

[4] 葛永林, 徐正春. 奧德姆的生態思想是整體論嗎? 生態學報, 2014, 34(15): 4151-4159.

[5] Bergandi D, Blandin P. Holism vs. reductionism: do ecosystem ecology and landscape ecology clarify the debate? Acta Biotheoretica, 1998, 46(3): 185-206.

[6] Tansley A G. The use and abuse of vegetational concepts and terms. Ecology, 1935, 16(3): 284-307.

[7] Clements F E. Plant Succession: An Analysis of the Development of Vegetation. Washington, D.C.: Carnegie Institute of Washington, 1916.

[8] Gleason H A. The structure and development of the plant association. Bulletin of the Torrey Botanical Club, 1917, 44(10): 463-481.

[9] Tansley A G. The classification of vegetation and the concept of development. Journal of Ecology, 1920, 8(2): 118-149.

[10] Lindeman R L. The developmental history of cedar creek bog, Minnesota. The American Midland Naturalist, 1941, 25(1): 101-112.

[11] Lindeman R L. The trophic-dynamic aspect of ecology. Ecology, 1942, 23(4): 399-417.

[12] Cook R E. Raymond Lindeman and the trophic-dynamic concept in ecology. Science, 1977, 198(4312): 22-26.

[13] Cooper G J. The Science of the Struggle for Existence: On the Foundations of Ecology. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

[14] Lefkaditou A. Is ecology a holistic science, after all?//Stamou G P, ed. Populations, Biocommunities, Ecosystems: A Review of Controversies in Ecological Thinking. Oak Park: Bentham Science Publishers, 2011: 46-66.

[15] Odum E P. Fundamentals of Ecology. Philadephie: Saunders, 1953: 1-9.

[16] Taylor P J. Technocratic optimism, H.T. Odum, and the partial transformation of ecological metaphor after World War II. Journal of the History of Biology, 1988, 21(2): 213-244.

[17] Odum H T, Pinkerton R C. Time′s speed regulator: the optimum efficiency for maximum power output in physical and biological systems. American Scientist, 1955, 43(2): 331-343.

[18] Odum H T. Primary production in flowing waters. Limnology and Oceanography, 1956, 1(2): 102-117.

[19] Odum E P. Energy flow in ecosystems: a historical review. American Zoologist, 1968, 8(1): 11-18.

[20] Odum H T. Implications of energy use on environmental conservation and future ways of life//Thirteenth Technical Meeting of IUCN, Gland: IUCN, 1975: 165-177.

[21] Odum H T. Self-organization, transformity, and information. Science, 1988, 242(4882): 1132-1139.

[22] Odum H T. Environmental Accounting: Emergy and Environmental Decision Making. New York: Wiley, 1996: 370-370.

[23] 蔡曉明, 蔡博峰. 生態系統的理論和實踐. 北京: 化學工業出版社, 2012: 251-251.

[24] Odum E P, Barrett G W. 生態學基礎. 陸健健, 王偉, 王天慧, 何文珊, 李秀珍, 譯. 5版. 北京: 高等教育出版社, 2009: 15-15.

[25] Worster D. 自然的經濟體系: 生態思想史. 侯文蕙, 譯. 北京: 商務印書館, 1999: 364-364.

[26] Teal J M. Energy flow in the salt marsh ecosystem of Georgia. Ecology, 1962, 43(4): 614-624.

[27] Worster D. Nature′s Economy: A History of Ecological Ideas. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

[28] Odum H T. Environment, Power, and Society. New York: Wiley-Interscience, 1971.

[29] Holling C S. Resilience and stability of ecological systems. Annual Review of Ecology and Systematics, 1973, 4: 1-23.

[30] O′Neill R V. Is it time to bury the ecosystem concept? (with full military honors, of course!). Ecology, 2001, 82(12): 3275-3284.

[31] Silvert W. The theory of power and efficiency in ecology. Ecological Modelling, 1982, 15(2): 159-164.

[32] Golley F B. The ecosystem concept: a search for order. Ecological Research, 1991, 6(2): 129-138.

[33] M?nsson B ?, McGlade J M. Ecology, thermodynamics and H.T. Odum′s conjectures. Oecologia, 1993, 93(4): 582-596.

[34] Brown M T, Herendeen R A. Embodied energy analysis and EMERGY analysis: a comparative view. Ecological Economics, 1996, 19(3): 219-235.

[35] Cleveland C J, Kaufmann R K, Stern D I. Aggregation and the role of energy in the economy. Ecological Economics, 2000, 32(2): 301-317.

[36] Schizas D, Stamou G. What ecosystems really are—physicochemical or biological entities? Ecological Modelling, 2007, 200(1/2): 178-182.

[37] Patten B C. Toward a more holistic ecology, and science: the contribution of H.T. Odum. Oecologia, 1993, 93(4): 597-602.

[38] Patten B C, Bosserman R W, Finn J T, Cale W G. Propagation of cause in ecosystems//Patten B C, ed. Systems Analysis and Simulation in Ecology. New York: Academic Press, 1976: 457-579.

[39] Patten B C. Systems approach to the concept of environment. The Ohio Journal of Science, 1978, 78(4): 206-222.

[40] Patten B C. Energy cycling in the ecosystem. Ecological Modelling, 1985, 28(1/2): 1-71.

[41] Reiners W A. Complementary models for ecosystems. The American Naturalist, 1986, 127(1): 59-73.

[42] Cousins S. The decline of the trophic level concept. Trends in Ecology & Evolution, 1987, 2(10): 312-316

[43] Higashi M, Patten B C. Further aspects of the analysis of indirect effects in ecosystems. Ecological Modelling, 1986, 31(1/4): 69-77.

[44] Patten B C. Environ theory and indirect effects: a reply to Loehle. Ecology, 1990, 71(6): 2386-2393.

[45] Patten B C, Stra?kraba M, J?rgensen S E. Ecosystems emerging: 1. Conservation. Ecological Modelling, 1997, 96(1/3): 221-284.

[46] J?rgensen S E. 系統生態學導論. 陸健健, 譯. 北京: 高等教育出版社, 2013.

[47] Stra?kraba M, J?rgensen S E, Patten B C. Ecosystems emerging: 2. Dissipation. Ecological Modelling, 1999, 117(1): 3-39.

[48] Fath B D, Patten B C. Review of the foundations of network environ analysis. Ecosystems, 1999, 2(2): 167-179.

[49] Schizas D. Systems ecology reloaded: a critical assessment focusing on the relations between science and ideology//Stamou G P, ed. Populations, Biocommunities, Ecosystems: A Review of Controversies in Ecological Thinking. Oak Park: Bentham Science Publishers, 2011: 67-92.

[50] J?rgensen S E, Fath B, Bastianoni S, Marques J C, Müller F, Nielsen S N, Patten B D, Tiezzi E, Ulanowicz R E. A New Ecology: Systems Perspective. Amsterdam: Elsevier, 2007: 3-4.

[51] J?rgensen S E. 生態系統生態學中文導讀版. 牟溥, 譯. 北京: 科學出版社, 2011.

[52] Gilbert F, Owen J. Size, shape, competition, and community structure in hoverflies (Diptera: Syrphidae). The Journal of Animal Ecology, 1990, 59(1): 21-39.

[53] Begon M, Harper J L, Townsend C R. Ecology: Individuals, Populations and Communities. Oxford: Blackwell Science, 1996.

[54] Odum E P. The strategy of ecosystem development. Science, 1969, 164(3877): 262-270.

[55] Mcintosh R P. 生態學概念和理論的發展. 徐嵩齡, 譯. 北京: 中國科學技術出版社, 1992: 124-124.