畫家書的風范—傅抱石行書《劉勰〈文心雕龍〉節選》讀記

文/萬新華

南朝劉勰所著《文心雕龍》,是中國文學理論批評史上第一部體系嚴密的文學理論著作,凡十卷五十篇,分“總論”“文體論”“創作論”“批評論”“總序”等,全面總結了齊梁時代以前的美學成果,系統論述了語言文學的審美本質及其創造、鑒賞的美學規律等諸問題,內容豐富,見解卓越,乃集大成之作。

作為一部名副其實的富有卓識的文學批評史專著,《文心雕龍》一直受到了中國文學史家越來越多的重視。自古以來,對《文心雕龍》的研究、注釋、翻譯著述久盛不衰。現存最早寫本為中國國家圖書館所藏唐寫本殘卷,以上海古籍出版社影元至正本為最早版本,并有《四部叢刊》影印明嘉靖本。清代黃叔琳《文心雕龍輯注》出現,成為《文心雕龍》的通行本。20世紀以后,范文瀾、詹锳、楊明照、周振甫、王利器等人先后進行校注,以范文瀾《文心雕龍注》最具盛名。1958年9月,人民文學出版社編纂“中國古典文學理論批評專著選輯”叢書,范文瀾《文心雕龍注》入選出版,多次重印,影響廣泛。

1962年11月,身居上海復旦大學的中國文學批評史家郭紹虞(1893—1984)將迎七十大壽,這是一個值得慶賀的日子。深秋的某一天,也就在七十壽誕(農歷十月十四日)前夕,傅抱石畢恭畢敬地節錄劉勰《文心雕龍》句以賀,行楷書寫“原道”“征圣”“宗經”“正緯”全篇及“辨騷”部分,縱32.8厘米,橫448.8厘米,共2670余字,洋洋灑灑,一絲不茍,末署“節錄劉勰《文心雕龍》句以賀郭紹虞同志七十壽,傅抱石”,鈐印:“傅”(朱文)“抱石”(朱文),可謂云門大卷,成為其平生僅見的字數最多的書作。

郭紹虞長期著力于古代文學理論的整理,鉆研于中國古典文學、中國文學批評史等方面的研究,著作甚豐。1934年5月,所著《中國文學批評史》上卷由商務印書館出版(下卷遲至1947年2月出版),條分縷析地寫出了歷代理論批評發展概況及前后繼承、革新關系,系統嚴密,立論精湛,被譽為現代中國文學批評史的開山之作。1955年8月,他由上海新文藝出版社出版《中國文學批評史》修訂本,1959年11月,他又修改成《中國古典文學理論批評史》由人民文學出版社出版。1962年1月,他受教育部委托主持編選《中國歷代文論選》,為中華書局出版,使全國更多高等學校得以開設批評史課程,為中國文學批評史學科的建設和發展做出了突出的貢獻。從某種程度上說,郭紹虞堪稱中國文學批評史學科的奠基人,也可視為現代劉勰;《中國文學批評史》如同《文心雕龍》一樣也是一部奠基之作,具有非同一般的學術史意義。

其實,晚年的傅抱石,畫名日隆,經常往來于滬寧之間,出席上海文藝界的各種會議,也曾應邀為上海某些公共建筑創作布置畫,故與上海文學、藝術界的許多知名人士多有互動。所以,傅抱石與曾任上海文學藝術界聯合會副主席、中國作家協會上海分會副主席兼書記處書記的郭紹虞也有一定的交往,在當時的若干文學隨筆雜記中多有提及。這里,傅抱石未敢懈怠,全力以赴,且又深思熟慮,于紅蠟箋節錄劉勰《文心雕龍》句以賀,明顯以某種內容的關聯類比,前后呼應,向學界長者郭紹虞傳遞出無比的敬意。

總所周知,傅抱石是20世紀中國最為杰出的美術家之一。早年,他鉤沉于古籍,考證于文物,析義解疑,以精深的中國美術史論研究馳譽學術界;晚年,他大膽革新,勇于探索,勤于創作,以“思想變了,筆墨不能不變”的重要論調引領20世紀中期中國畫的發展潮流。他的繪畫拔古超今,或元氣淋漓,或清新細膩,影響深遠。然因其繪畫成就卓著,傅抱石的書法創作一直為其畫名所掩,鮮有關注。

1965年2月,香港唐遵之集其近年信札付裱,傅抱石應邀題跋:“蓋余既不能書,又苦于綴辭,友朋間函牘往還,亦多草草了事。數十年來,家人每以此為詬病,謂過于不嚴肅、不尊敬,殊非待友之道。尚留之今日,雅誼固自銘心,而惶恐愈益無既矣。”作為畫家的他對自己的書法向來保持低調自謙之態,也極少從事獨立的書法創作。盡管如此,他年青時因為從事篆刻之故即在書法上下了一番苦功,始終對書法一直保持深刻的認識。

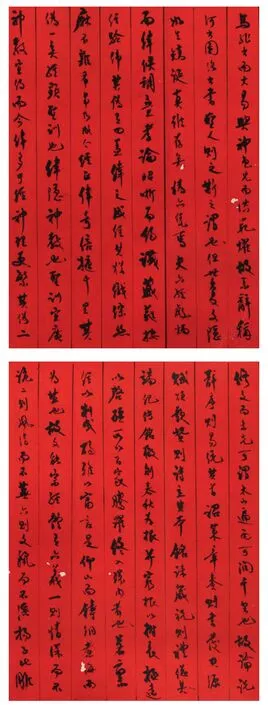

傅抱石 劉勰《文心雕龍》節選 32.8cm×448.8cm 紙本行書 局部

1940年9月,傅抱石應國際文學中國藝術簡史之征撰成《中國篆刻史述略》,開篇明確闡述書法的意義:“中國藝術最基本的源泉是書法,對于書法若沒有相當的認識與理解,那么,和中國一切的藝術可以說是絕了因緣。中國文字為‘線’所組成,它的結體,無論筆畫繁簡,篆隸或其他書體,都可在一種方形的范圍內保持非常調和而鎮靜的美的平衡。這是和別的民族的文字不同的地方。”可以說,這段精辟論點是傅抱石將中國書法的作用視為整個中國藝術之首的心底呼聲。他明確認為書法是中國一切藝術境界與美的源頭,以一“線”而牽所有藝術的“因緣”,以有限的方形而妙造無限的趣味與新意。由此可見,書法的重要性地位在他心中至高無上。

傅抱石書法風格,最為鮮明的莫過于他的題畫了。他十分講究書畫在審美作用上的創意與融合,一直將題款書法作為繪畫整體創作實踐中重要的組成部分來表現。所題往往因畫面內容而異,力求古雅變化,或考訂美術史實,或記事遣懷、或敘述畫理,或詮釋畫境,韻味深長,皆為實在心得;而書寫率性自如,布局慘淡嚴謹,或小篆,或隸書,或小楷,或行書,或行楷,或行草,不拘一法,妙趣橫生。書亦畫,畫亦書,書畫益彰,皆直抒胸臆而臻于唯我之境,是內心性情的彼此唱和,故氣息相通,筆性同構;書法不僅作為傅抱石詩以言志、文以傳心的載體和符號,而且也是被他自覺地用來與筆墨造型共同營構形式關系的因素之一,成為畫面不可分割的組成部分,故書與畫章法同構。無疑,這些書寫文字、款題書法,成了傅抱石繪畫的有機組成部分。

傅抱石擅長寫意山水,決定了其書法也必定是“寫意”的。他的書法,最有特點者乃是小楷、篆書、行書。他早年擅長小楷、篆書,晚年則側重于行書和行草。其小楷師法唐人寫經,點畫精美細致,結體工穩而不乏生動;其小篆則一改前人安靜的用筆方式,章法蒼茫斑駁,點畫流暢自然,節奏穩重內斂;其行書結構準確生動,章法平緩端莊,用筆老辣迅捷,線條則富有彈性;所書無不散發出文質彬彬、文氣勃發的風神,與他那種“往往醉后”的畫面感覺形成了一種互補性的對比。作為畫家的傅抱石將畫意入書,將書法入畫,成為自家畫格與書格。可以說,他的書法配合他的繪畫,從隨意布置到自立門庭,都體現出畫家作書的典型風范。

在總體認識傅抱石書法風格之后,我們對行書《劉勰文心雕龍節選》應該已有一個比較清晰的審美框架。由于祝壽的實用目的,傅抱石的書寫不可能等同于平日率性的創作心態。大概出于恭敬之心,《劉勰文心雕龍節選》以墨線間隔,運筆小心謹慎,行勢幾乎垂直,字字獨立,然上下貫氣,字勢承接準確,提按頓挫明顯,聚散對比鮮明,結構也時見微妙變化之趣味,主要表現于筆畫向中間收緊,字型瘦而緊密,具欲放而斂之意,風格趣味傾向清勁方嚴,時刻顯露出一種嚴謹認真的心態。

傅抱石 劉勰《文心雕龍》節選 32.8cm×448.8cm 紙本行書

就風格而言,行書《劉勰文心雕龍節選》通篇中鋒用筆,如行云流水,字態舒朗清純,結體縱橫聚散恰到好處,而筆意挺拔,富于彈性美和節律感,點畫之形態隨筆勢的節奏而起伏,重心或托起,或又壓下,不無表現出肯定的法度。從局部看,傅抱石十分強調字態的外顯,運用大量的露鋒以求得這一趨勢,故筆鋒銳利,筆勢爽暢,點畫承啟利落而風神躍動,足見其遒勁之韻。但因紅蠟箋不易著墨,且用筆速度迅捷,撇捺及長橫斜昂取勢,間用提按戰抖,略有波磔挑剔之勢,造成有些撇畫略顯雷同,乏意猶未盡之感。同時,點畫用筆多呈現出若干滑行蠟箋的尖鋒而過于跳躍,這也許是因為長卷畢竟耗時費神而生發的無奈之處。

盡管如此,行書《劉勰文心雕龍節選》總體趣味堅決勻整,通篇結體的起筆、收筆形態力求規整劃一而自成一種范型。沉實而富有彈力的用筆,與其幾分奇險峭勁意趣的體態,加上縱向開展、中宮收緊的筆勢,共同構成了傅抱石書法風格。在一定程度上,不以書名的傅抱石充分調動各種嫻熟的形式技巧以增加審美強度,譬如,夸大了主筆在字中的主導作用,打破用筆上潛在的刻板,結構上采用字形的長短、大小、寬窄進行調節,在相對統一的筆勢連貫中出之自然而又能做到一定的變化有度,表現出大體統一的形式技法規律制約下力求變化的意境。或許,這能算得上是晚年傅抱石的成熟風貌,雖然比不上典型的“抱石皴”之淋漓酣暢和隨心所欲。

無需爭辯,行書《劉勰文心雕龍節選》作為少見的獨立展現更加彌足珍貴,成為傅抱石晚年難得的書法佳作。

2015年仲夏的一天,筆者有幸觀瞻《劉勰文心雕龍節選》,內心莫名激動,獲悉葉宗鎬老師從東瀛歸來,次日便攜卷請之鑒賞。葉老師得見后,詳加勘察,仔細把玩,也十分感慨:“此乃真跡,值得珍視!”

(本文作者為南京博物院藝術研究所副所長、研究館員)