施大畏:我想把中國的神變成人

鐘 菡

藝術家檔案

施大畏,1950年生,浙江吳興人,畢業于上海大學美術學院國畫系,現為上海國畫院執行院長、國家一級美術師、中國美術家協會副主席、中國美協國畫藝委會委員、上海美術家協會副主席、上海美協國畫藝委會主任、上海市文聯主席、上海大學美術學院兼職教授。

曾先后獲得第二屆全國青年美展二等獎、全國第二屆連環畫繪畫創作二等獎、第三屆全國連環畫繪畫創作三等獎、第七屆全國美展銅質獎、第四屆全國連環畫繪畫創作三等獎。其作品《我要向毛主席報告》被中國美術館收藏。作品《人民的兒子》被中國人民革命軍事博物館收藏,2016年12月,當選中國文學藝術界聯合會第十屆全委會委員。

春節后的第一個工作日,施大畏就在上海中國畫院的畫室里開始了他的“神畫”創作。中華神話題材繪畫創作,是《開天辟地——中華創世神話項目》系統文化工程的一部分。為何要畫神話故事?施大畏介紹,畫神不等于變成“有神論”,而是為了找尋中華民族的文化精神。

“科學”地畫神話故事

施大畏畫的是共工怒觸不周山的故事。故事很簡單,祝融和共工打仗,因為水火不能相容。共工失敗了,一怒之下把不周山撞倒,天上出現了窟窿。天塌了下來,怎么補上?女媧就把神龜的四只腳砍下來,撐在那里,于是從這天開始,有天綱,有地維,人世間有了規矩。

女媧、伏羲、祝融、共工是畫面中的四個重要人物。共工在戰斗中輸了,于是畫在底下,上面的形象是祝融,當中的骷髏象征死亡,前面有個太陽,象征火和光明,下面的則是水。畫面中還有蛇的形象,因為相傳女媧是人首蛇身,這是先民對蛇的圖騰崇拜,左下角神龜也是重要的元素。共工與祝融之爭、伏羲之死、女媧補天等情節全部融合在一幅畫里,畫面中有時空交叉,有雙線并行,像是復調的話劇結構,每個環節都有故事。“這是壁畫的創作方式,也是中國傳統的表現手法。從理論上講,就是愛因斯坦的相對論”施大畏說。

愛因斯坦的相對論跟中國神話故事,看似毫不搭界的東西,施大畏卻將它們融合在自己的創作中。“過去在畫中講一個時間段的東西,我們現在把時空限制打破了,自由地發揮。當你把理論解決后,創作其實很自由,但自由中也有嚴謹。我改了又改,已經把紙擦得發黑了,要把里面的邏輯關系講清楚,包括情節的邏輯、人物安排的邏輯。”

神話是一種思維密碼

共工怒觸不周山的故事最終講了什么?施大畏覺得,戰勝的祝融是好是壞不重要,戰敗的共工好壞也不重要。在特定環境下,各部落通過爭斗最終建立了規矩是最重要的。1995年,施大畏創作過一幅《大禹的故事》作品,這是他的第一張“神畫”。他很想把這個故事拍成寫實的電影,人們也許會先在中華藝術宮的外面看到這樣的浮雕作品。

最近,“博特羅在中國”畫展正在中華藝術宮展出。最讓施大畏難忘的,是博特羅說他的畫里面流著哥倫比亞的血,而且,這是別人能夠認同的血。“于是我想到中國畫發展到今天,面臨一個問題,什么是國際性,什么是民族性?有句話民族的就是世界的,其實那句話是,民族最優秀的是世界的。”他覺得,在多元化國際語境中掌握話語權,像博特羅這樣,心中要有根,“有根你就有思考,會繼續往前走。”

為何要畫神話故事?神話故事中有開天辟地的精神,這是區別于西方創世紀的宇宙觀,有中華先民“天人合一”的科學觀念,以及以中原為舞臺的各民族融合的文化傳統。“這是一種思維的密碼,也是我們的文化基因。”

真正進入創作時,在造型上首先碰到的問題是,“神”長什么樣子,怎么表現?施大畏在一篇文章中寫道,希臘把神變成人,今天我想把中國的神也變成人。“為什么中國的神沒有變成人?因為他沒有愛,在天上飄著,一旦他愛人,就有了人性,就變成了人。達·芬奇那幅《蒙娜麗莎的微笑》為何感人?過去宗教畫里是沒有感情,神的臉是板著的。蒙娜麗莎的一笑,文藝復興了。”他想在畫中體現神對人的愛,比如鯀盜取息壤、大禹治水、后羿射日、夸父追日……“神話的核心就是愛字,愛人類,愛這個世界。這些遠古部落的首領為何得到人們的愛戴?因為他們有顆愛人們的心,文化就是對生命的敬畏。”

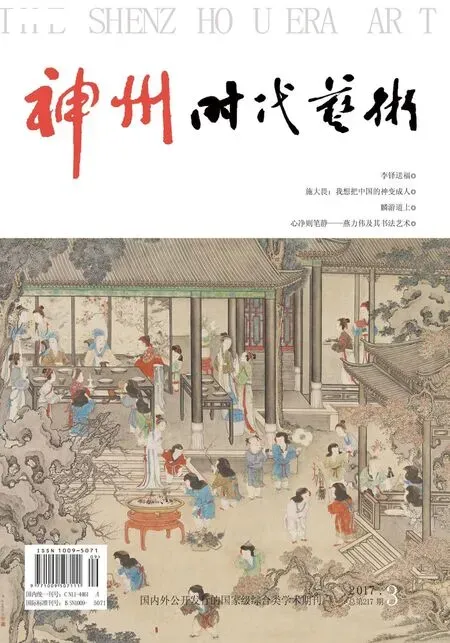

▲ 《牧歸圖》 施大畏

畫神不等于“有神論”

畫神不代表就是“有神論”,施大畏反復強調,畫這個題材是為了追尋民族精神,神話創作工程絕不是一場造神運動。我們在過去造了很多神,像是洛神賦、永樂宮壁畫,各種道教里的神仙應有盡有,但是,這些在神話創作工程中都不重要,“精神的譜系是最重要的。”

“在整個創作過程中,畫一百張畫,也許解決不了一個理論問題,但是給大家提個醒,什么是文化,怎么是堅守,藝術家以什么心態面對文化?我們開座談會時,俞曉夫有句話很經典,他說我們現在搞神話創作,有一種文藝復興的味道。”

“迷茫是因為對歷史不清楚,缺少文化自信。我們許多言論的失序也是因為失去了評判標準,大家都在找理由,找答案,找源頭。源頭在什么地方?當我們重新靜下心來,發現應在神話故事中找尋經歷五千年生生不息、支撐我們這個民族走到今天的文化精神。”施大畏說:“文化精神找到了,文化自信就產生了。我們要補上文化的短板,為民族鑄魂塑魂。”