石鼓文的書體問題及石鼓文“阮刻本”

王 雨

(海南師范大學 美術學院,海口 571158)

石鼓文的書體問題及石鼓文“阮刻本”

王 雨

(海南師范大學 美術學院,海口 571158)

現存關于石鼓文最早的記載出現在唐貞觀時,蘇勖在《敘記》中所提及的“史籀之跡”,亦指今天我們所說的石鼓文。通過對石鼓文中字形為小篆以及字形接近于小篆的文字進行整理,可以看出石鼓文應為大篆到小篆演變時期的書體。歷史上石鼓文被翻刻過多次,其中阮元翻刻的石鼓文使清代書家人人復見善本,石鼓文“阮刻本”對石鼓文的傳播起到了重要的作用。

石鼓文;書體;翻刻;阮元

引 言

石鼓文應為戰國時期的秦代刻石,具體年代尚存分歧。自唐初石鼓文被發現之時起,歷朝關于石鼓文的記載和研究較多。關于石鼓文的研究僅僅停留在學術層面,針對石鼓文的書法價值少有涉及,清代之前石鼓文并未成為書法家們的取法對象,其藝術價值也并未得到深入挖掘。“乾嘉時期”金石考據之學興盛,帖學衰微、碑學大興,且因碑學本身具有的開放性和包容性,碑學書家的取法范圍進一步得以拓寬。鄧石如是清代首位對碑學理論進行親身實踐并取得成功的書家,他的篆書突破了之前玉箸篆的束縛,取法秦漢碑刻和漢代碑額,并對篆隸筆法進行了創新,完成了對之前幾朝小篆書體的突破。清代碑學的產生使書家們的取法范圍得到拓寬,這一時期石鼓文書法也逐漸進入了書法家的視野,成為書法家嘗試取法的對象,石鼓文的書法價值得到重視。書法家關于石鼓文的取法應在清代中晚期,文章將對石鼓文的書體進行簡要分析,并對清代石鼓文“阮刻本”的影響進行梳理,以期對之前石鼓文的研究有所補充。

一、 石鼓文中的小篆及其引發的思考

人們通常把石鼓文上的文字稱為籀文,這一說法嚴格來說并不準確。現在來看石鼓文應為大篆到小篆的演變時期的文字。正如祝嘉先生在《書學論集》中提道:“‘石鼓文’之可寶,不止因其為我國最古之石刻,也以其筆畫堅勁如鐵,結構天成,神韻超逸上接大篆,下開小篆,為書法之瓖寶。”[1]31石鼓文上接大篆下開小篆,通過對比,石鼓文中的字形與《說文解字》中小篆的字形相同或相近的文字不在少數。

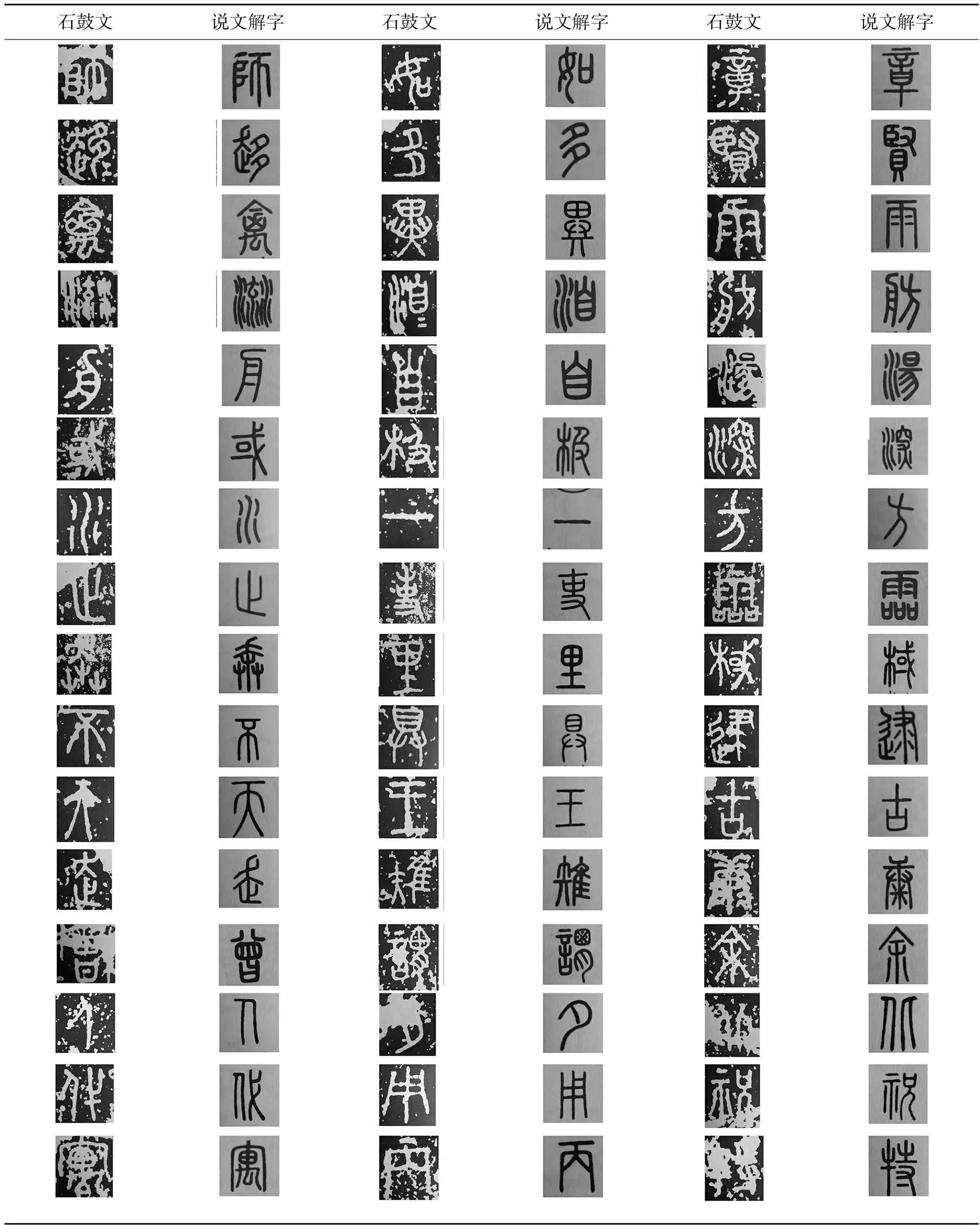

現存關于石鼓文最為有名的拓本為明安國 “十鼓齋”所藏北宋三拓本,也就是《先鋒》《中權》《后勁》三個拓本。其中《先鋒本》最早為皇祐年間拓制,《后勁本》早于《中權本》為大觀年(1107)或元豐、元祐年間的拓本,《中權本》最晚為政和元年(1112)賜本。其中據郭沫若統計,《中權本》存字最多,有501個字(不計重文,全字465個,半字30個,合文5,贅文1),《后勁本》字數比《中權本》略少,現存491個字(不計重文),《先鋒本》因剪裁去的最多,存字最少為480個。北宋拓本另有“范氏天一閣拓本”為寧波范欽天一閣藏,趙孟頫舊藏北宋拓本,存字462字,現已毀于兵災,可見清人摹刻本。文章將選取現存字數最多的《中權本》為底本,將石鼓文中字形為小篆或接近小篆的文字與《說文解字》中的小篆進行對比。本文之所以選《說文解字》中的小篆是因為秦刻石小篆一般字數較少且模糊不清,我們能看到的字數較多較為清晰的《嶧山碑》亦為宋代重刻本,為徐鉉所書,而現在流行的《說文解字》版本亦為宋代徐鉉所校訂且文字內容是此處對比參照小篆的最佳出處。整理石鼓文中與《說文解字》中小篆文字相同或較為相近的文字見表1:

表1 石鼓文與《說文解字》形體相近之小篆文字

續表1

上表主要收集了石鼓文宋代《中權本》中較為清晰的文字,文字過于模糊的不在收集之列,另因《說文解字》中并未收集合文,所以石鼓文中合文中的小篆部分也并未列入此表的收集之列。在整理過程中之所以把石鼓文中字形比較接近《說文解字》中小篆的文字收集其中,是考慮到大篆字體發展演變已較為接近小篆。通過細致的統計最后得出石鼓文中的小篆和近于小篆的文字有220余個(相同的字按照出現的次數計算個數),宋代石鼓文《中權本》的字數據郭沫若統計有501個,其中全字465個,半字30個,統計過程中半字基本不在統計之列,除去合文5個、贅文1個,小篆字數的比例在石鼓文中能占到47%左右。

根據統計數據我們可以重新認識書法史上的幾個問題:

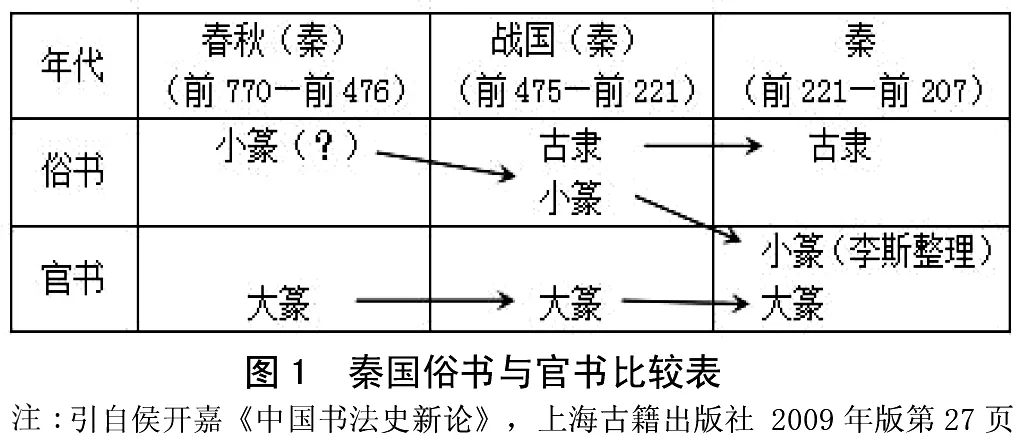

(一)石鼓文的年代應為戰國時期的秦國

石鼓文的年代一直是受人關注的問題, 眾說紛紜未有定論,石鼓文中不光有籀文還有大量小篆字形存在的事實,為石鼓文的時代斷定提供了新的依據。據徐無聞先生考證,“六種器物的銘文已很足以證明小篆是戰國時期秦國正式通行的字體,結構規范化,筆形的線條化,都與秦漢以下傳世小篆相同”[2]。徐無聞先生“小篆是戰國時期秦國的通行文字”的觀點,打破了之前普遍認為,小篆是秦統一六國之后才廣泛使用的文字的觀點。另侯開嘉先生認為:“在春秋戰國時期,秦國的主要官方文字是大篆。戰國時期,秦國的俗書是小篆和古隸并存。”[3]秦國俗書與官書關系如圖1。

在戰國時期的秦國存在篆書和隸書兩種字體,此時在普遍使用的兵器上出現了小篆書體,此時的小篆應屬于俗書范圍,那為什么小篆書體會出現在較為普遍的官方器物上,這是因為大篆書體書寫起來過于煩瑣,戰國時期秦國兵器數量過多,所出現的小篆文字正是由此時官方書體大篆簡化而來,在某種程度上也說明了小篆書體在戰國時期的秦國已經開始向官方書體演變,直到秦統一六國小篆才正式成為官方書體,石鼓文正是這一時期大篆逐漸簡化,小篆逐漸進入官方書體的代表之作,所以說石鼓文的刻制年代應為戰國中晚期,更為具體的時間應為唐蘭先生所說的“秦獻公十一年(公元前374)”[4]。

(二)石鼓文應為大篆到小篆演變時期的書體

有關石鼓文的資料近乎所有都把石鼓文定義為籀文,亦稱大篆。如張懷瓘《書斷》中談及“《史籀》者,周時史官教學童書也,與孔氏壁中古文異體。甄酆定六書,二曰奇字是也。其跡有《石鼓文》存焉”[5]等等,歷代針對石鼓文的書體定位比較一致,但通過整理考證小篆占有很大一部分比例,石鼓文上承大篆下開小篆,實為大篆到小篆演變時期的文字。如上文所述這與書體的演變有關系,是大篆書體的簡化所造成的。

(三)清代中晚期書家取法石鼓文的原因

清代中期鄧石如是碑學思潮中,第一個將書法實踐和理論主張相統一的書家,所寫小篆取法漢代碑刻,從漢代碑額篆書中吸取養分,也曾臨寫石鼓文,所寫小篆突破了之前幾朝鐵線篆的樊籬。為了超越鄧石如的篆書成就,具有創新意識的碑學家把篆書取法的視野拓寬,碑學家們首先把石鼓文作為了篆書取法的對象,如楊沂孫、吳大澂、黃牧甫等書家。清代中后期之所以會興起取法石鼓文的熱潮,其原因有以下幾點:一是石鼓文較西周鐘鼎文字,字形要大更加清晰易于臨習;二是石鼓文跟先前書家小篆取法的《嶧山碑》秦刻石都是石刻文字,較鐘鼎文字更具有書寫性;三是石鼓文全文中含有近一半的小篆文字,相比之下更容易讓當時擅長小篆書體的書家取法學習。

(四)石鼓文為之后書法家大小篆混用的創作形式提供了創作依據

關于大小篆書體在書法創作中的混用,歷代在篆書作品中多有存在,只是未引起大家的注意,特別是近現代書家的篆書創作作品中仍然普遍存在。針對現當代書家篆書創作作品中大小篆混用的現象,文字學家對此大都持批評態度。石鼓文中大小篆的混用無不為其后和當代篆書書家大小篆交叉運用的創作形式提供了實踐和理論依據。

二、 清代石鼓文翻刻與石鼓文“阮刻本”

清代中期出現了一批有意識取法石鼓文的書家,除與這一時期金石學大興、碑學產生、書家取法范圍得以擴展之外,其中最重要的原因應是清代中期石鼓文翻刻對石鼓文的傳播起到了重要的影響,同時也為書家取法石鼓文提供了便利。

石鼓文翻刻我們現在能看到的最早的資料是:“歧下有摹本,殊失古意。”[6]歷代有關石鼓文翻刻以北宋徽宗之后和清代中期最為興盛,這與徽宗之時把石鼓置于御府保和殿不許隨意傳拓、清代乾隆把石鼓文放到孔廟之內加以保護有關,致使歷代聞名于世的石鼓文再難為常人所見,更不用說能得到石鼓文拓本了,于是石鼓文翻刻成為石鼓文傳播的重要途徑。清代中期石鼓文翻刻活動主要包括:

(一)陜西耀縣藥王山石鼓文

傳為依據明正德年楊慎刻本所翻刻,刻于清順治年間,其中包括十鼓的鼓文、石鼓文音釋及韋應物、韓愈、蘇軾所書的石鼓歌。

(二)乾隆五十五年御刻石鼓文

乾隆本人一直對石鼓文懷有濃厚的興趣,早在乾隆十四年就作有《石鼓詩》,詩中對于石鼓有這樣的描述:“石鼓之數符天干,千秋法物世已少。況乎辟雍所羅列,多士籍以資搜討。昌黎建議雖不行,至竟如言見誠蚤。韓意其然豈其然,吾愿興賢得真寶。”[7]69《重排石鼓文釋文音訓序》中曾記載乾隆五十五年翻刻石鼓文的概況:“重摹十鼓,文乃宣王,字乃史籀,既成,以置太學門南,及熱河文廟。”[7]143

考究乾隆皇帝御刻石鼓文的原因除與個人喜好有關之外,另存其政治目的,乾隆延續了韓愈石鼓歌中的觀點,認為石鼓文為周宣王時所刻,與詩經同時可視為儒家道統的象征,被視為“千秋法物”,可見乾隆皇帝的用心所在。

(三)張燕昌翻刻石鼓文

張燕昌(1738-1841),浙江人,號金粟山人,是清代中期有名的藏書家,愛好金石研究,且在金石研究方面有著顯著的成就,曾與錢大昕、范欽八世孫共編《天一閣碑目》。清張廷濟曾在其著作中記載張燕昌常去寧波天一閣,在天一閣藏書中得以見到北宋石鼓文拓本,并摹勒以歸,重新翻刻了石鼓文,并著有《石鼓文釋存》。

據考證張燕昌于1789年,在浙江海鹽翻刻了從天一閣摹勒以歸的北宋石鼓文拓本,這也是有史以來首次翻刻天一閣藏北宋石鼓文拓本,雖然張燕昌所翻刻石鼓文現在并無拓本傳世,并且所翻刻之石也得到毀壞,但在某種程度上給予阮元翻刻石鼓文以啟發。

(四)阮元翻刻石鼓文

阮元(1764-1849),江蘇揚州人,字伯元,號蕓臺,官至體仁閣大學士。阮元在金石學、經學、史學、書畫等方面頗有造詣,撰有大量的著作如《集古齋鐘鼎彝器款識》《揅經室集》《小滄浪筆談》《疇人傳》《兩江金石志》等等。《清史稿》卷三百六十四《阮元本傳》記載:“歷乾嘉文物鼎盛之時,主持風會數十年,海內學者奉為山斗焉。”[8]

阮元在他所作《金石十事記》中曾提到他翻刻石鼓文之事:“天一閣北宋《石鼓》拓本,凡四百七十二字,余摹刻為二,一置杭州府學明倫堂,一置揚州府學明倫堂,事之五也。”[9]213阮元親自將他翻刻石鼓文之事列為其《金石十事記》之一,可見阮元對翻刻石鼓文的重視程度。

另外,在清代中晚期還進行過多次石鼓文翻刻,如徐渭仁隨軒金石本、楊守敬望堂金石刻本、盛昱京刻天一閣本、翁方綱單刻《馬薦》本、孫星衍重刻函海本、何紹業磚刻本、馮云鵬《金石索》刻本、牛運震《金石圖》刻本、吳大澂《鐘鼎籀篆大觀》所收石鼓文摹刻本、王昶《金石萃編》刻本、尹鵬壽《石鼓文匯》刻本等等,但從摹刻質量、字數多少、保存情況、流傳范圍來看,以阮刻本影響最為突出。

三、 石鼓文“阮刻本”與石鼓文的傳播

阮元在談及自己所摹刻的石鼓文時提及“余摹刻為二”[9]213,但阮元翻刻石鼓文并非一次完成,而是分為兩次進行。阮元第一次翻刻的是置于杭州學府明倫堂壁間的石鼓文,刻于嘉慶二年(1797),這次刻制以天一閣所藏北宋《石鼓文》拓片為底本同時參以明初諸拓本。有關嘉慶二年《阮元年譜》中記載到阮元此年:“四月,試臺州。初十日,試寧波,再登天一閣,命范氏子弟編錄天一閣書目。……八月……初七日,試畢回省。摹刻天一閣搨北宋石鼓文成,嵌置杭州府學明倫堂壁間。”[10]阮元于嘉慶十二年(1807 )又重新摹刻《石鼓文》十石,并置于揚州府學明倫堂壁間。

觀阮元重摹天一閣本《石鼓文》拓片(杭州府學本),后有阮元隸書跋文:

天下樂石以歧陽石鼓為最古,石鼓脫本以浙東天一閣所藏松雪齋北宋本為最古。海鹽張氏燕昌曾雙勾刻石,尚未精善。元于嘉慶二年夏,細審天一閣本,并參以明初諸本,推究字體,摹擬書意,屬燕昌以油素書丹,被之十碣,命海鹽吳厚生刻之,至于刀鑿所施,運以意匠,精神形跡,渾而愈全,則儀征江氏德地所為也。刻既成,置之杭州府學明倫堂壁間,使諸生究心史籀古文者有所師法焉。內閣學士兼禮部侍郎,文淵閣直閣事南書房行走,提督浙江全省學政,儀征阮元記。[11]

此跋文記述阮元認為張燕昌所重刻石鼓文并不精善,為了讓府學之中對史籀古文感興趣者有所師法,便重審天一閣本,由張燕昌書丹,吳厚生刻之,這便是阮元所刻石鼓文中置于杭州府學版本。對揚州府學所立石鼓文,阮元有這樣的評價:“十二年,又摹刻十石,置之揚州府學明倫堂壁間,并拓二本為冊審玩之。以杭州本為最精,揚州之本稍遜也。”[9]196可見兩次石鼓文的翻刻相比,阮元對置于杭州府學的刻本更為滿意,阮元所重刻此本石鼓文雖存在字形摹寫錯誤的現象,但從之前所翻刻石鼓文的所有版本來看,此刻本優于陳氏、薛氏、顧氏等其他刻本。

乾嘉時期是金石考據大興之時,大量的金石碑刻出土,研究也不斷深入,金石學家開始介入書法,書法家也開始介入金石研究,這一時期產生了一大批金石學家,阮元就是其中非常有名的一位。金石考據的興盛可以說喚醒了人們對金石碑刻上書體的濃厚興趣,這也是清代中期阮元最終提出碑學理論的重要原因,這時的金石研究已和書法關系越來越密切,可以說清代中期書法家涉足的金石考證,為書法藝術發展注入了新鮮血液。

關于阮刻石鼓文的影響,朱壬曾這樣描述杭州府學明倫堂壁間石鼓文觀者的盛況:“瑯嬛仙人用意厚,硬黃一卷工臨摹。命工刻石傳永久,釵痕漏腳毫發俱,行見十鼓置廊廡,直以宋經為郭郛。郡庠多士盡環列,駢闐觀者如鴻都。”[12]嚴杰在《重撫天一閣北宋石鼓文考》中說到阮刻石鼓文意義:“人人復見善本,足以嘉惠來學矣。”[13]阮元翻刻石鼓文具有保存石鼓文的作用,其出發點在于使“諸生究心史籀古文者有所師法”,為石鼓文的傳播起到了重要作用。

另外,我們也可通過阮元翻刻天一閣石鼓文刻本之后,石鼓文的翻刻情況來探究阮刻石鼓文的影響。

楊守敬望堂金石刻本:為楊守敬光緒丁丑(1877)依據阮刻本石鼓文并參考張燕昌刻本,重新翻刻。

盛昱京刻天一閣本:盛昱依照杭州府學阮刻本,下令命黃士陵、尹彭壽摹刻,刻工精細,阮刻杭州府學本與之相較亦顯遜色。而參與摹刻阮元宋拓本石鼓文的經歷,使黃士陵對石鼓文的結字、用筆精神風貌有了深刻的認識,為其學習石鼓文提供了基礎。

阮刻石鼓文之后,取法石鼓文的書家中受阮刻石鼓文影響的書家眾多,其中最具代表性的應屬吳昌碩。吳昌碩30歲左右開始臨寫石鼓文,這一時期北宋天一閣所藏的石鼓文拓片已慘遭回祿,這時吳昌碩能臨到的為明拓和阮元摹刻的拓本。雖吳昌碩日后也見過其他版本的石鼓文,但因阮刻本石鼓文是參照之前石鼓文諸拓本刻之,字數比較多、翻刻的質量比較好,又因吳昌碩并未見過“先鋒”“中權”“后勁”這三個版本,以至吳昌碩在參照其他新見石鼓文拓本的同時,一直在堅持臨習阮刻本石鼓文。他曾在自己七十五歲所臨石鼓文跋文中這樣寫道:“右臨阮刻北宋本獵碣字,余以筆墨為計活,日日為之,而生平所臨全部與此僅有四本用筆綿勁,較吾家山子讓老似有所不逮也。戊午秋仲安吉吳昌碩年七十有五。”[14]祝嘉先生在《石鼓文研究》中提及:“我曾購到吳氏(吳昌碩)寫的‘石鼓文’刻本,錯字不少。他(吳昌碩)說是臨阮元刻本的。”[1]43當然,石鼓文阮刻本也存在一定的局限,為小篆筆法摹刻,而吳昌碩學習石鼓文阮刻本時并未忠于其筆法,而是對石鼓文阮刻本的筆法進行了創新,用金文筆法為之,從而在石鼓文書法上取得了很大的成就。另外,據何紹基《吳平齋藏石鼓文舊拓本》跋文記載,何紹基也曾見過阮刻石鼓文。

從以上幾個方面,可見當時阮刻石鼓文的影響,它不僅局限在使“諸生究心史籀古文者有所師法”和保護石鼓文的作用,并且為石鼓文的傳播和推廣,為清代碑學家對篆書學習和探索提供了重要的參考樣本。

結 語

綜上所述,通過對石鼓文中字形為小篆或字形接近小篆的文字進行整理分析,使我們對石鼓文的書體問題有了更加清晰和全面的認識。石鼓文“阮刻本”使得當時的清代書家人人復見善本,阮元翻刻石鼓文具有保存石鼓文的作用,其出發點在于使“諸生究心史籀古文者有所師法”, 通過分析整理可見石鼓文“阮刻本”對石鼓文的傳播起到了重要的作用。

[1] 祝嘉.書學論集[M].南京:金陵書畫社,1982.

[2] 徐無聞.小篆為戰國文字說[J].西南師范大學學報(人文社會科學版),1984(2):26-41.

[3] 侯開嘉.中國書法史新論[M].上海:上海古籍出版社,2009:27.

[4] 唐蘭.石鼓年代考[J].故宮博物院院刊,1958(1):4-34.

[5] [唐]張懷瓘.書斷[G]//上海書畫出版社,華東師范大學古籍整理研究室.歷代書法論文選.上海書畫出版社,2007:159.

[6] [宋]胡世將.資古紹志錄[M]//[宋]陳思.寶刻叢編.杭州:浙江古籍出版社,2012:18.

[7] [清]乾隆.石鼓詩[M]//劉佳.話說石鼓文.濟南:山東友誼出版社, 2010.

[8] [清]趙爾巽.清史稿[M].北京:中華書局,1998:1424.

[9] [清]阮元.金石十事記[M].《續修四庫全書》編委會.續修四庫全書:1479冊.上海:上海古籍出版社,1995.

[10] [清]張鑒.阮元年譜[M].黃愛平,點校.北京:中華書局,1995:16.

[11] 徐寶貴.石鼓文整理研究[C].北京:中華書局,2008:1552.

[12] [清]朱壬.阮云臺閣學師重摹石鼓歌用東坡韻[M]//[清]阮元,定香亭筆談:卷四.上海:商務印書館,1936:36.

[13] [清]嚴杰.重撫天一閣北宋石鼓文考[C].[清]阮元.詁經精舍文集:卷三.上海:商務印書館,1936:70.

[14] 陳鈍之.吳昌碩石鼓文[M].北京:中國書店,2017:38.

ChirographyoftheInscriptionsonDrum-shapedStoneBlocksand“RuanYuan’sVersion”

WANG Yu

(Academy of Fine Arts, Hainan Normal University, Haikou 571158, China)

The earliest inscriptions on drum-shaped stone blocks appeared during Zhenguan Reign in Tang dynasty, and Su Xu mentioned “the traces of shizhou” in Xu Ji is what we call the inscriptions on drum-shaped stone blocks today. Through the study of the characters of small seal script and those characters similar to the small seal script in the inscriptions on drum-shaped stone blocks, it can be seen that the inscriptions on drum-shaped stone blocks present the evolution from big seal script to small seal script. Among many versions for the inscriptions on drum-shaped stone blocks, Ruan yuan’s is praised by the calligraphers as the excellent one in the Qing dynasty, and plays an important role in the dissemination of the inscriptions on drum-shaped stone blocks.

inscriptions on drum-shaped stone blocks; chirography; re-carving edition; Ruan Yuan

格式:王雨.石鼓文的書體問題及石鼓文“阮刻本”[J].海南熱帶海洋學院學報,2017(6):66-72.

2017-11-21

王雨(1988-),男,山東聊城人,海南師范大學美術學院教師,碩士,主要研究方向為中國書法理論與創作研究。

J292.1

A

2096-3122(2017)06-0066-07

10.13307/j.issn.2096-3122.2017.06.10

(編校:王旭東)