過程產出型經濟增長

袁倩

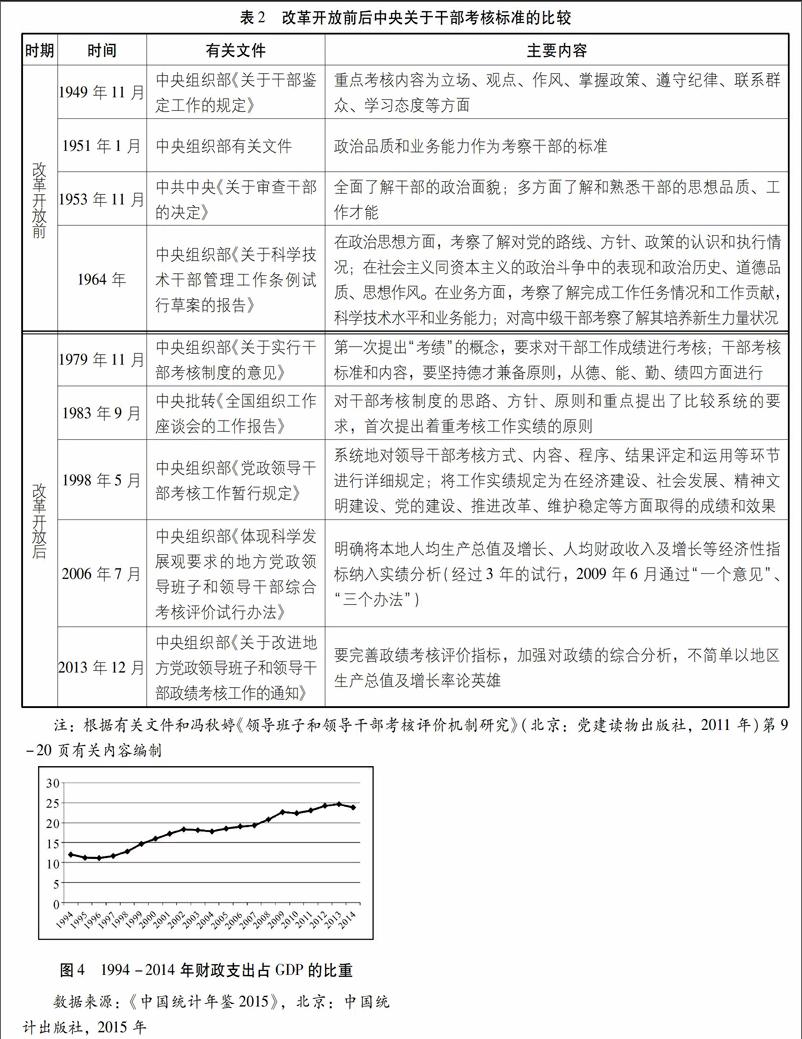

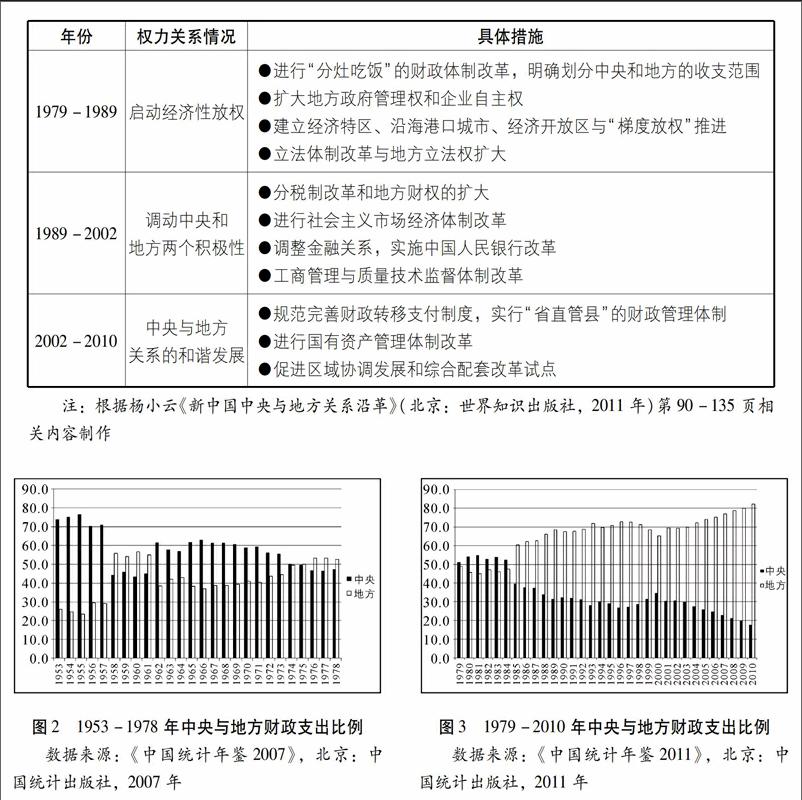

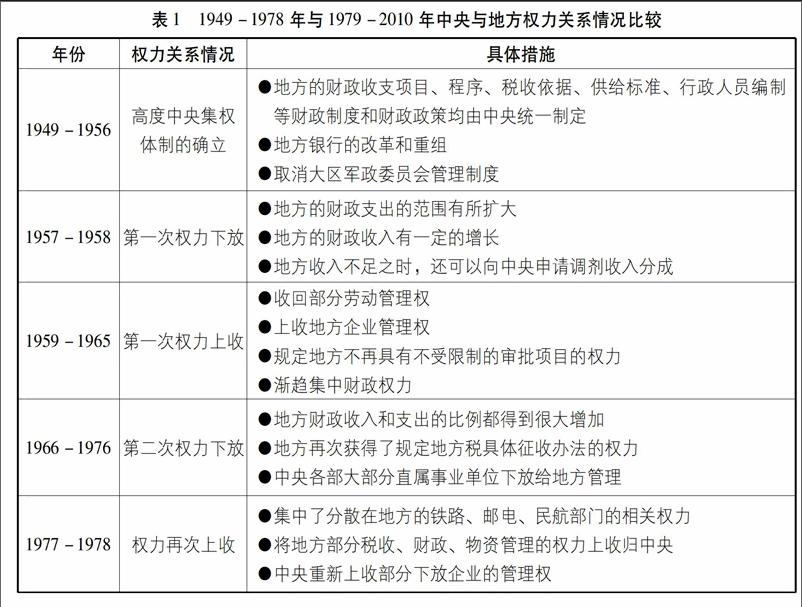

摘要:中國經濟相對穩定的持續高速增長創造了舉世矚目的“經濟奇跡”,其動力在很大程度上與中國的“央—地”關系和地方干部激勵機制密不可分。中央與地方政府之間的事權劃分在20世紀后20年發生了較大變化,中央對地方的經濟性“分權”使地方政府在政策和行為上具備了較大的自主性。而中央對政治性資源的有效控制,尤其是在此基礎上形成的具有中國特色的干部激勵機制,使地方政府及其黨政領導干部致力于圍繞實現中央制定的政績目標這一過程而持久努力。從某種意義上講,這種經濟增長可以視為一種過程產出型經濟增長。有效克服其局限并最大程度發揮其對經濟發展的作用,可從干部選任機制、考核評價標準、監察體系創新等方面進行探索。

關鍵詞:過程產出型經濟增長;“央—地”關系;地方干部激勵;中國方案

中圖分類號:F120文獻標志碼:A文章編號:1002-7408(2017)11-0081-08[HT]

2016年7月1日,習近平總書記在慶祝中國共產黨成立95周年大會的講話中提出,“中國共產黨人和中國人民完全有信心為人類對更好社會制度的探索提供中國方案。”[1]作為“中國方案”的一個重要層面,中國持續高速的經濟增長引人注目。1978到2013年這35年間,中國經濟年均增速始終維持在98%的水平,而同期世界經濟年均增速僅為28%,[2]這一成績被廣泛譽為“中國經濟奇跡”,[3]其主要表現包括兩個方面:一是極高的經濟增長率;二是長時間相對穩定的持續增長。在上述背景下,總結中國經濟增長的經驗,剖析中國經濟增長背后的發展模式意涵,對于反思和完善學界既有的經濟增長理論,更好地認識、發展和完善“中國方案”,提升中國在全球治理中的制度性話語權,均具有重要意義。

一、問題的提出

與中國經濟的高速增長類似,東亞一些國家和地區在20世紀中葉以后也經歷了經濟快速發展。日本經濟在1956年至1970年間,年平均增長率高達97%,特別是1966年至1970年連續5年保持兩位數的增長。而1970年之后,除1972、1973年在8%以上外,其余年份均在5%以下,1971至1993年平均增長率僅為39%。韓國和中國臺灣地區的經濟增長也有著相似的趨勢。(詳見圖1)

結合以上數據可以發現,這些國家和地區盡管曾經取得較高的經濟增長速度,但值得注意的是:這些國家的GDP高增長率持續時間一般為10余年或20余年,且年度之間波動較大缺乏穩定性。相較來說,中國經濟奇跡中相對穩定的“長時間的持續”這一特征則顯得尤為突出。

西方經濟學家從不同角度對“經濟奇跡”現象作了理論解釋。羅伯特·索洛的經濟增長理論認為,長期看來,經濟增長的根源并非物質投資,而是技術進步。[4]44芝加哥商學院的阿爾文·楊對“東亞四小龍”(韓國、新加坡、中國香港、中國臺灣)的經濟增長進行了分析,指出“四小龍”的經濟增長主要原因在于資本積累。[4]61保羅·克魯格曼引用了索洛的觀點,他對東亞經濟增長作出這樣的判斷:東亞經濟的增長基本是靠要素投入的增加,而沒有技術進步的成分。因此這種經濟增長是不可持續的。[5]喬納森·安德森認為中國經濟模式和亞洲其他國家一樣,主要依賴高儲蓄率和高投資率。[6]一方面,上述學者的觀點在經濟學界引發了諸多批評之聲;另一方面,從本文的視角來看,中國經濟相對穩定的持續高速增長對上述經濟增長理論提出了挑戰。那么,究竟哪些因素能夠對“中國經濟奇跡”作出更為合理的解釋?

二、對經濟增長的文獻回顧及分析框架的建構

探究經濟增長的源泉,在經濟學界長期以來都是一個重要議題。西方經濟增長理論的主要內容基本可以分為三個方面:其一是哈羅德、多馬和索洛等人建立的各種經濟增長模式;其二是丹尼森等人以西方發達國家為對象而進行的經濟增長要素分析;其三是米香等人的經濟增長“代價論”等。[7]其中值得注意的是,在早期的經濟增長模型中,經濟學家們通常是通過各種物質要素投入、人力資本提升等來分析經濟增長,而甚少關注制度因素。不過,以諾思為代表的新制度經濟學者則將“制度”引入分析框架,指出制度變量對經濟增長具有重要影響。[8]將制度因素納入分析框架,進一步豐富了經濟增長理論。發展經濟學家鮑爾指出,經濟增長主要取決于一國民眾的能力和態度,也取決于其社會政治制度。上述決定性因素的差異在很大程度上可以解釋經濟發展水平和物質進步速度的快慢。[9]由此可見,在對經濟增長進行解釋時,物質要素、人力、資本和技術變量固然具有不可取代的重要性,但在相似投入的情況下,為何上述要素在某些國家中能夠有力地發揮作用,而在另一些國家卻效率低下?制度因素提供了重要的解釋。

但另一方面,對制度的過分強調也是不可取的,制度因素必然是和其他政治、經濟、社會要素共同作用于經濟增長的。此外,制度本身也存在著生命周期,往往在制度創設初期,尤其是新制度取代低效舊制度時,制度因素對經濟增長的促進作用最為明顯,而制度一旦“鎖定”進低效路徑中,那就有可能出現影響甚至阻礙經濟增長的情況。因此,未來的研究既有必要將制度因素納入分析視角,又要避免制度決定論和經濟要素模型論的局限。這就需要開拓新的分析框架。

具體到中國經濟增長問題,國內經濟學者看來,中國傳統經濟體制是為了優先發展重工業而形成的以扭曲產品和生產要素價格的宏觀政策環境、高度集中的資源計劃配置制度,以及沒有自主權的微觀經營機制為特征的“三位一體”模式。作為一種帕累托改進性質的漸進式改革,中國的改革從微觀經營機制的放權讓利入手,以激勵機制、提高微觀效率為目標。這種改革破壞了原有體制內部的一致性,為了落實放權讓利的措施,改革逐漸向資源配置制度和宏觀政策環境推進,并越來越觸動傳統的發展戰略。[3]5也就是說,中國經濟增長的關鍵在于改革“三位一體”的傳統經濟體制,使中國所具有的資源比較優勢能夠發揮出來。政治學者認為,中國的縱向政府結構可被稱為一種“行為聯邦制”,這是一種相對制度化的模式,中央通過某種制度化因素保證各省得到相應利益,使各級政府均有其可以做出最終決定的事務,中央政府單方面強加決定或改變這種權力分配比較困難。各省政府在負責其轄區內的經濟和特定政治事務前提下,必須代表中央以特定的方式做出行動。地方自主權導致政府的企業家化,他們能夠修正中央制定的政策,提出新政策來發展地方經濟。通過這種方式,地方政府得以控制地方的經濟資源。[10]在基層維度,社會學者提出鄉鎮企業的興起和繁榮是中國經濟增長的主要動力,而地方政府熱衷于興辦鄉鎮企業的動力在于上世紀80年代中期推行的“財政包干制”,這一政策的核心意義在于中央政府對地方政府的財政分權,財政分權進一步給予地方政府開展區域競爭、推動經濟增長的激勵。與之相輔相成的地方官員“錦標賽體制”,則展示出地方政府圍繞經濟指標展開晉升競賽的圖景。[11]1-3具體到更微觀的層面,“行政發包制”與“政治錦標賽”則更為細致地闡釋了“中央—地方”政府關系變遷以及改革開放以來干部選拔與績效考核制度是如何將地方官員晉升與當地經濟增長狀況緊密掛鉤的。[12]這些制度安排對經濟增長起到了巨大的作用。在這些研究中,關于中央和地方政府之間的關系、地方政府及其干部行為、干部激勵機制多有涉及,在這些因素之間構建聯系,對有效解釋中國經濟奇跡有相當的幫助。endprint